尼崎市バスの「遊女塚」停留所。

江口(大阪市東淀川区)、神崎(尼崎市)は、平安時代における日本遊里の代名詞でした。大江匡房は「遊女記」を表して著して神埼の遊女のことを述べています。*1

バス停から100m南の関西ペイント(株)尼崎工場の正門前の梅ケ枝公園の片隅に、史跡「遊女塚」があります。

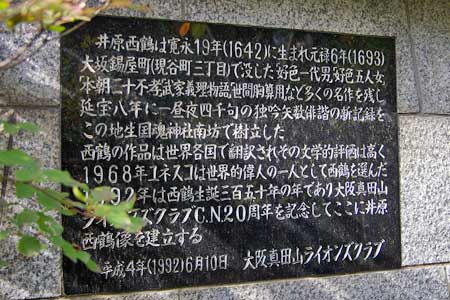

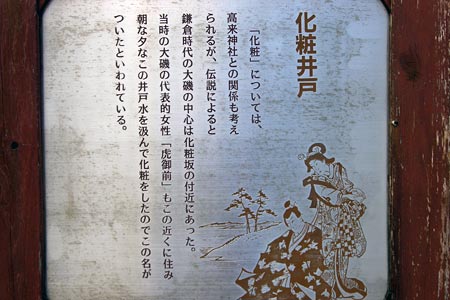

遊女塚の中央には、遊女の供養碑があります。この碑は、鎌倉時代の建永2年(1207年)、法然上人の説話を聞いて自分の身を恥じた5人の遊女が神埼川に身を投げ自殺し、その供養のために建てられたものです。碑の裏面には、5人の遊女の名(吾妻、宮城、刈藻、小倉、大仁)が刻まれています。*2

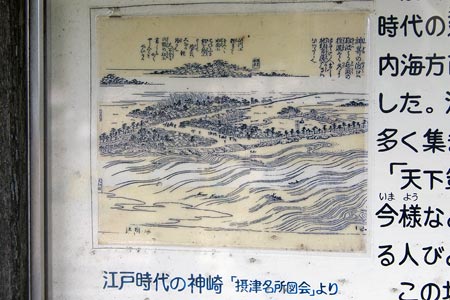

摂津名所図会に描かれた神埼川。

神崎は、中国街道に通じ、水上交通の拠点として大いに栄えました。*3

【参考文献】

*1 滝川政次郎:遊行女婦・遊女・傀儡女(至文堂,1965)P.3-P.5

*2 「遊女塚」の案内板より

*3 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.293