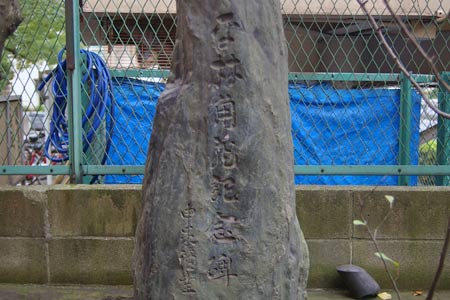

吉原土手の通りに面して、桜鍋料理の専門店「中江」があります。

馬肉のスキヤキのことを馬鍋とかサクラ鍋といいます。馬鍋は、明治の文明開化の申し子ともいえる牛鍋に対応したものです。馬肉のことを隠語で「サクラ」ということからサクラ鍋と呼ばれるようになりました。*1

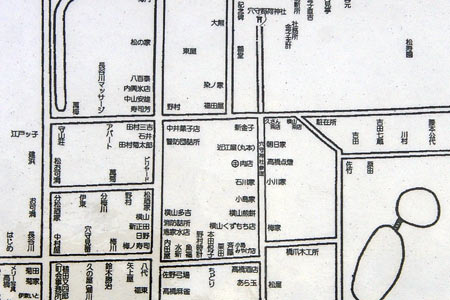

当時、遊廓があり、粋な歓楽街として栄えていた吉原には桜鍋を売る店が二十軒以上も軒を連ね、吉原名物、数少ない東京の郷土料理として、吉原遊廓行き帰りの粋客から朝・夜問わず食されました。「中江」は、その中の一店舗として明治38年に暖簾を掲げました。*2

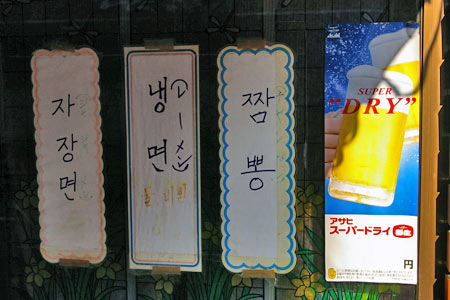

桜鍋のロース(1700円)とザク(ネギ、しらたき、腑の盛り合わせ、560円)を注文。

【参考文献】

*1 桜肉料理「中江」パンフレット

【参考URL】

*2 桜なべ「中江」:公式ホームページ「中江百年物語」