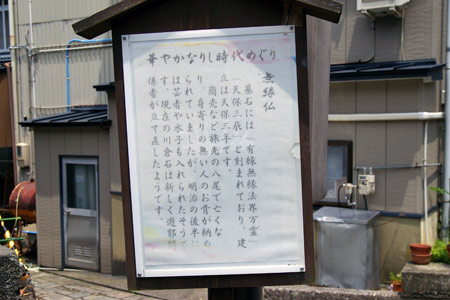

旧末広亭横にあるお墓は、むかしから身寄りのない人のお骨が納められたと伝えられています。

明治の後半に入ってこの地が遊廓街になると、たくさんの芸者さんたちや彼女らが生んだ子供(水子)もこのお墓に入れられていました。昭和20年代の頃、このお墓にお参りすると勉強ができるようになるという評判がたち、願いをかけに多くの受験生やその家族がお参りにきました。*1

墓石の側面には「有縁無縁法界万零」。

裏面には、「天保三辰」と刻んであります。天保三年(1832年)は辰年で、天保14年の八尾絵図にも今の場所に石塔として描かれています。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)P.53