浅草の洋食屋の「アリゾナキッチン」。

永井荷風に愛された洋食屋です。

荷風は、昼の12時頃に来店し、入口に向かってすぐ左横の席に腰をおろし、水がわりにビールを飲みました。*1

店内には荷風先生の写真が飾られています。

荷風先生が好んで食べていたチキンレバークレオール(若鶏とレバーの煮込み)。*1

【参考文献】

*1 永井永光,水野恵美子,坂本真典:永井荷風ひとり暮らしの贅沢(新潮社,2006)P.67

浅草の洋食屋の「アリゾナキッチン」。

永井荷風に愛された洋食屋です。

荷風は、昼の12時頃に来店し、入口に向かってすぐ左横の席に腰をおろし、水がわりにビールを飲みました。*1

店内には荷風先生の写真が飾られています。

荷風先生が好んで食べていたチキンレバークレオール(若鶏とレバーの煮込み)。*1

【参考文献】

*1 永井永光,水野恵美子,坂本真典:永井荷風ひとり暮らしの贅沢(新潮社,2006)P.67

今回は、角館(秋田県仙北市)の町並みと風俗を散歩します。

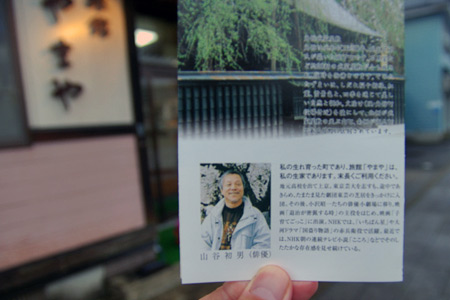

角館駅前にある旅館「やまや」は、俳優の山谷初男の生家です。*1

山谷初男さんは、ポルノ界の珍優から「国盗り物語」の赤兵衛役でスターになった俳優です。*2

1階には食堂があって、店内には、山谷初男さんの写真が飾られています。

稲庭うどんと日本酒「出羽鶴」を注文。

【参考文献】

*1 「旅館やまや」カタログ

*2 松島利行:サンデー毎日(1973.2.25)ポルノ界の珍優が「国盗り物語」でスターになった!

JR釧路線の遠矢駅近くにある「南蛮酊 」。

もともとは、釧路市の歓楽街、末広町で開業した洋風居酒屋「なんばん亭」でした。*1

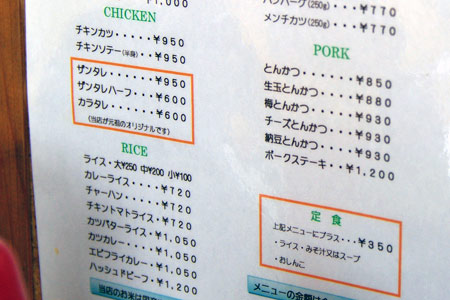

名物のザンタレ定食に挑戦。

北海道では、鶏のから揚げをザンギといいます。そのザンギをでタレにからめているのでザンタレというのでが、「南蛮酊 」のザンタレは、1人前に使う鶏もも肉が4枚分(約700グラム)もあって、一人で一人前を食べきるのは不可能な量です。*1

ザンタレ定食は1300円ですが、これはザンタレ950円と定食350円を足した金額です。通常は、ザンタレハーフ(600円)を3~4人で頼んで、これにライスを一人づつつけてちょうど良い量です。

【参考文献】

*1 北室かず子:いとしの大衆食堂(北海道新聞社,2013)P.264-265

福光公園の東側にある春乃家食堂。

大正12年創業で、建物は、前田藩の米蔵を改造したものです。*1

大正12年からペンキを塗り替えていないそうです。*1

昭和テイストな店内。

おでんとビールを注文。おでんダネの大きさには圧倒されます(写真のたまごと比べるとその大きさが実感できると思います)。おでんは人気メニューで、近所の人たちが、鍋を持って買いにくるほどです。

【参考文献】

*1 北村森:サンデー毎日(2013.11.17)P.44 「一生逸品30 食堂の名は春乃色」

JR大森駅西口を出て、池上通りを南下すると、ダイシン百貨店があります。昭和の地方百貨店の雰囲気を今でも残している百貨店です。

4階には、展望食堂「ダイシンファミリーレストラン」があります。最近リニューアルされたばかりなので、花巻のマルカン百貨店*1 のようなレトロ感はありませんが、入口で食券を買って自分で好きな席に座るところまでは、同じです。

名物のナポリタン(大盛り)と生ビールを注文。

食堂からの眺め。商店街の看板建築を上から見ることができます。

【参考記事】

*1 風俗散歩(花巻)マルカン百貨店の展望大食堂

地元では有名な百貨店の「マルカン」。

展望大食堂は、今では珍しくなった食券を買うタイプの食堂です。

マルカンラーメン(570円)と生ビール(580円)を注文。豆板醤入り辛口のあんかけラーメンです。ビールと良く合います。

名物の特大のソフートクリーム(170円)。割りばしで食べるのがマルカン流。

テレビでも紹介されています。カップルならふたりでひとつでもOKだそうです。*1

【参考文献】

*1 「賢治の広場」に設置されている花巻市街の案内図

深谷市西町の四つ角に、昔懐かしい佇まいの伊勢屋食堂があります。

昭和の雰囲気が残る大衆食堂です。

食堂の中の様子。

名物のカレーと生ビールを注文。黄色のカレーです。

武蔵小山駅前のやきとりの「鳥勇」。

大量の焼き鳥が、お皿に孤を描いて並べられています。

店の側面は、立呑みスペースになっています。

立呑みの場合は、お皿を渡され、焼き鳥を自由にとることができます。ぬる燗を注文。暖められた「高清水」のワンカップが出てきました。

焼きたてが優先的に置かれますので、好みで自分でタレにつけて食べます。お会計は、最後に串の本数を数えて清算です。

武蔵小山飲食街「りゅえる」にある立ち呑み屋の「晩杯屋」さん。小規模な店舗で、いつも賑わっています。

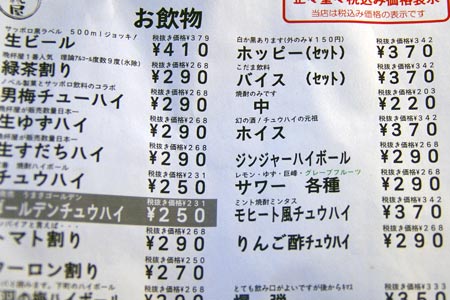

チューハイ類の品ぞろえが豊富です。チュウハイの元祖とされる幻の酒「ホイス」、こだま飲料のバイスなど希少なお酒も味わえます。

「ホイス」は、昭和24年、ホッピー同様、終戦直後の物資不足の時代に、洋酒屋の後藤商店が、ウイスキーの代用品を造ろうと内外の様々な原料を調合し、試行錯誤の末に出来上がりました。*1

「バイス」は、株式会社コダマ飲料が販売する清涼飲料水を焼酎を割った飲み物です。

バイス(セット)370円とおでん(5種)150円 を注文。料金は、あらかじめ小銭を置いておく(写真左上)のが暗黙のルールです。

「晩杯屋」さんの最大の特徴は、つまみの安さです。煮込み130円、マグロ刺し200円、アジフライ(ダブル)180円などほとんどが130円~200円です。

【参考文献】

*1 弘済出版社:散歩の達人(1998.7)P.87 「ホッピー大研究」

福助本館の内部。赤色の太鼓橋がかかる生けすには、うなぎが泳いでいます。

落ち着いた和風の個室。

うな丼を注文しました。とても柔らかくで美味しいです。吉原の花魁かが作り方を伝授したことから、「女郎うなぎ」と呼ばれるようになったそうです。

おみやげ品も豊富です。「女郎うなぎ」ブランドの日本酒も販売されていいました。

ボートレース鳴門(現在は施設改善のため休催)の近く。

ボートレース・競輪・競馬場にはつきものの大衆食堂があります。看板の清酒「金陵」は、琴平の地酒です。

店の入口近くには、「金陵」をはじめとする各種日本酒の一升瓶と、おでんの鍋が並べられています。

おでんと金陵(熱燗)を注文。

笠松駅からすぐの木曽川のほとりにある笠松競馬場は、名馬オグリキャップを生んだことで有名な競馬場です。競馬場につきものなのが、場内の飲食店(写真奥)です。

どて煮串、きも焼串、串カツなど、お酒に合う一品ばかりです。

ほとんどの串が、1本100円です。

お勧めは、からあげ串(1本100円)です。大きめのから揚げが2つ。どんどん売れていきます。

かつて料亭などが建ち並んでいた境川東側の通り。わずかに居酒屋やスナックなどが点在しています。

看板に書かれている「白菊」は、この通りのすぐ近くに蔵元がある地酒メーカーです。

「丸実チキン」。鶏肉店のようですが、店内にテーブルもあります。

「やきとり」の提灯。

中洲の西(地下鉄空港線で赤坂駅下車)の福岡市鮮魚市場西門近くに、長浜ラーメンの屋台街があります。

周囲は、団地が建ち並ぶ住宅街です。

屋台は、道路の両側の歩道に建ち並びます。

屋台通りに暖かい灯りが連なります。

屋台ならではの味わいを満喫できる場所です。

博多の夜と言えば、屋台です。

夜になると、どこからともなく屋台がやってきて、あっという間に屋台村が出現します。

昼間は、この通り、跡形もない状態に戻ります。

屋台は、専用の駐車場で待機しています。

名鉄三河線の新川町駅前の商店街に、飲食店が入る長屋の建物があります。

大衆食堂の建物。

物干し台のような形状のユニークな看板建築です。

丼物一式、うどん、そば。

報徳二宮神社近く、「玉藻小路」と名前のついた小さな長屋の一角。

喫茶店の「日光珈琲」があります。

店舗は明治時代に建てられ、増改築を繰り返し、一時は遊廓としても使われていました。*1

名物のスープカレーを頂きました。

【参考文献】

*1 下野新聞社: とちぎのまち歩き~ほんのりカフェ時間~(下野新聞社,2009)P.44-P.45

紋別市街にポツンと一軒だけある建物。一階は喫茶店で、二階は理容室です。

レトロな佇まいです。

建物には、煙突などがあって、北海道らしさを感じます。

コーヒーとトーストを注文。この後、サラダをサービスで付けてくれました。

鉄管がむき出しになっている三池炭鉱専用鉄道のガード下に、食堂があります。

その名も「ガード下食堂」。

店内には、木製の机と椅子がいっぱいに並べられています。

ちゃんぽん大盛りを注文。

札幌駅の北東(東区北7条東9丁目)に「サッポロビール博物館」があります。

2階に、ビールのポスター広告が展示されています。年代順に右から左に並べられているので、ポスター広告の変遷をみることができます。

初期のポスターに登場するのは、和服の女性です。

その後は、モダンなスタイルの女性。

現代になると、女優や俳優が登場しました。

歌志内にある食堂。

窓ガラスに、ジンギスカン、ホルモン、ナンコと書かれています。

「なんこ」は、秋田県北部では馬肉を指します。鉱山の働き手に伝わった馬肉料理が道内の炭鉱で馬の腸を使った家庭料理の代名詞になりました。馬は炭鉱が電化される前の主要な動力源でしたが、その馬は庶民の栄養源でもありました。*1

なんこ鍋は馬の腸のため、少しくさみがありますが、もつ煮に似た味で美味しく頂けます。

なんこ鍋は歌志内の名物料理で、市内の居酒屋やスナックなどの人気メニューになっています。

【参考文献】

*1 :北海道新聞空知「炭鉱」取材班:そらち炭鉱遺産散歩(共同文化社,2003)P.221-P.223

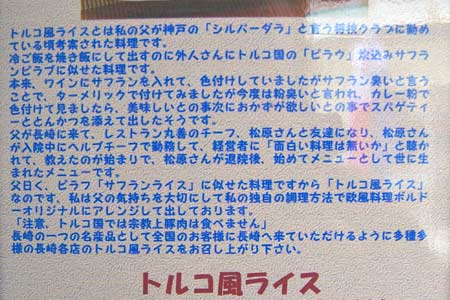

長崎には、「トルコライス」とう名物があります。

トルコライスは、長崎のレストランに入ると必ずメニューにある、ピラフ、ナポリタン、トンカツの3種類を並べた”大人版お子様ランチ”です。*1

9月16日はトルコライスの日に制定されています。これは1890年9月16日、トルコの軍艦「エルトゥールル号」が和歌山県沖で遭難*2 した際、地元の人による救助活動が行われ、日本とトルコの友好関係の起点となっているためです。

トルコライスの発祥については、すでに廃業してしまった「レストラン金子」が最も具体的な理由を持っています。先代のマスターが神戸の将校クラブで働いていた時、現在の原型を開発し、今はなき(長崎の)「レストラン丸善」でメジャーデビューさせました。*1

ボルドーさんの店の前には、これと同様の話が書かれています。

トルコライスの発明者は、「レストラン元船」という店の経営者の松原三代治さんで、昭和33年、着物姿の女性の後ろ姿(襟とうなじの白→ピラフ、裾の朱色→スパケッティ、帯の茶色→トンカツ)を眺めていたとき、新メニューがひらめき、その頃トルコ風呂が流行っており、うんと精力をつけて頑張ってほしいから「トルコライス」と命名しました。*1

文筆家の伊丹由宇さん*1 は、トルコライスについて徹底的に調べようと、長崎まで出かけトルコライスの創始者に辿り着き、この命名の由来を知りましたが、取材当時はトルコ政府の強い要請で、出版界は”その名前”は使わない方針であったため、原稿に書けずにいました。現在はもう問題ないだろう思って最近になって書くことにしたそうです。

トルコライスの発祥については、明治時代の小説家・村井弦斎が書いたグルメ小説「食道楽」や「時事新報(明治26年10月21日)」の中に、「土耳古飯(トルコメシ)」が登場することから、この料理の記憶が生き残ったのが「トルコライス」であるという説もあります。*3

【参考文献】

*1 伊丹由宇:にっぽん「食謎」紀行(ワニ・プラス,2010)P.234-P.238

*3 彦坂 徹:Anatolia news.(2009.2)「トルコ・ライス考」P.47-P.50

【参考記事】

*2 風俗散歩(紀伊大島):トルコの軍艦「エルトゥールル号」遭難慰霊碑(2010.8)

西都城駅近くの通り。道路は綺麗に整備されています。

整備された道路に1軒だけ古い建物が残っています。1階には黄色の大看板のラーメン「まんちゃん」。

奥行のある建物です。

風情のある「まんちゃん」の店構え。

反町公園の南側に、うなぎ屋の菊屋さんがあります。

西側は塀で囲まれています。

まるで、料亭のような佇まいです。

「『戦前の反町遊廓と大門通り』復元図」には、「菊屋(うなぎ)」と記載されていて、すぐ近くに反町遊廓の大門があったことになっています。大門をくぐると、道沿い左側に、鈴木楼、松吉楼、島崎楼、上総楼、右側に第二森谷楼、相川楼、石川楼、朝日楼と並んでいました。*1

【参考文献】

*1 岩田忠利:わが町の昔と今.3(「とうよこ沿線」編集室,2001)P.56 「『戦前の反町遊廓と大門通り』復元図」

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

台東区浅草1丁目1番1号。浅草の番地の原点とも言える場所に、電気ブランディで知られた神谷バーの建物があります。関東大震災のときも、東京大空襲のときもこのビルは同じ場所にあって、猛火で内部は焼き払われたものの外側だけは焼け残りました。*1

1階の神谷バーは、壁面や調度にクラシックな洋風をとどめ、独得のムードを残しています。2階は洋風レストラン、3階が割烹で、4階に事務所があります。*1

神谷バーの歴史は、そのまま庶民の町である浅草の近代百年の盛衰に深く組み込まれています。特に、商品の電気ブランディは、のちにブランディの「ディ」を略して「電気ブラン」として商標になりました。*1

電気ブラン(360ml)を購入。

【参考文献】

*1 神山圭介:浅草の百年(踏青社,1989)P.9-P.10

今回は、千日前(大阪市中央区)の町並みと風俗を散歩します。

道頓堀は原色のドハデ看板のオンパレードです。かつては、芝居小屋が並ぶ非日常のエンターテイメント・ゾーン。通行人の目を存分に楽しませてやろうという浪速の芝居っ気精神が現在に生きています。*1

動く看板の元祖、かに道楽道頓堀本店の巨大ガニ。

「つぼらや」の巨大フグ提灯。

昭和25年から道頓堀の栄枯盛衰を見てきた「くいだおれ太郎」。大阪のシンボル的存在です。くいだおれ太郎は口ベタなので、いつもフキダシで喋ってます。いちばんウケたのは平成4年の「わて泳げまへんねん」でした。昭和60年の阪神タイガース優勝のときの夜、興奮したファンの手によってカーネルサンダース人形が道頓堀川に投げ入れらるという事態が発生しました。平成4年は阪神タイガースが絶好調で10月になっても優勝争い中。そこで太郎は「わて泳げまへんねん」のフキダシで自身の危機を訴えました。*2

【参考文献】

*1 前田和男:市政研究(2004)P.78-P.81「なにわ路上観察紀行(3)心斎橋~難波界隈」

*2 くいだおれ太郎:くいだおれ太郎のつぶやき(マガジンハウス,2008)P.29-P.31

那覇港に近い東町に料理店の「山海」があります。

沖縄ではもう数少ない貴重な山羊料理の専門店です。*1

ヤギは、非常に生殖欲の強い動物として知られています。このことが世の男性諸君からヤギ肉は精力剤として評価されている理由です。フィリピン、ベトナム、インドネシア、インド、韓国などの国々でも同様な評価を受けています。特にベトナムでは「ヤギ」と「スケベ」は同じ「Con de」(コンゼー)と表記・発音します。面白いことに沖縄では泡盛にハブをつけたハブ酒があるように、ベトナムではヤギの睾丸を焼酎に漬けた睾丸酒があります。*2

有名人も数多く訪れている名店で、高円宮様ご一家も訪れています。店内にご一家の写真が飾られています。

ここの名物はヤギ玉(山羊の睾丸の刺身)です。始め、1人前を注文しようとしましたが、お店のおばさんから、「1人前食べると精力つきすぎます。鼻血出ますからやめといた方がいいです。」とアドバイスされ、特別に、ヤギ刺し半人前とヤギ玉半人前の刺身盛り合わせを作ってくれました。

これと、ヤギの血を固めて短冊に切ったものとヤギのいろいろな部位の肉や内臓、野菜を具にした炒め物「チーイリチャー」と泡盛を注文しました。

血の固まりは、やわらかい厚切りハムのようで、大変美味しいです。にんにくがきいていて、精力がつきそうな感じです。ヤギ刺しは、皮付きのものとそうでないものの2種類があって、皮付きの方があっさりしている感じです。

さて、いよいよヤギ玉ですが、こちらはコリコリとした食感で、あわびをやわらかくしたような感じですが、さすがに、少しヤギ臭いです。まるで自分の睾丸が食べられているような気分になり、思わず股間をおさえました。(写真の丸い6個にスライスされたものがヤギ玉です。)

【参考文献】

*1 カベルナリア吉田:沖縄ディープインパクト食堂(アスペクト,2010)P.16-P.21

*2 平川宗隆:沖縄でなぜヤギが愛されるのか(ボーダーインク,2009)P.12-P.13

有楽町で書き落としてならないのは、すし屋横丁(通称:スシ横)です。現在の交通会館と新幹線の間には、「ヤミ市」の名残として、二階建てのすし屋横丁が昭和30年代まで残っていました。「スシ横」は、近隣のサラリーマンの手軽な安息所として人気を集めましたが、建物は年とともに老朽化し、汲み取り式の共同便所は異臭を放っていました。東京オリンピック開催を控えた時期、新幹線を日本の技術の粋として世界に紹介しようということになり、「スシ横」の撤去を断行するため、「東京交通会館」の設立が決定されました。*1

当時、すし屋横丁には、「ミルクワンタン」という店があって、店名にもなっているミルクワンタは、ワンタンの汁が牛乳で、モツの煮込みが入れてあるというものでした。カウンターには、油虫がはってて、床にはニワトリの足だの首だの落ちていましたが、味は最高でした。*2

現在の「ミルクワンタン」は、東海道線ガード下に移転しています。1968年、すし屋横丁の立ち退きの際、民間会社の倉庫だった物件が売りに出されると聞きつけて、主人の藤波さんは、金額よりは有楽町かいわいにあるかないかが問題だと考え、飛びつきました。*2

「ミルクワンタン」と赤い文字で書かれた看板。

ミルクワンタンは、若いころシベリアを放浪した藤波さんが、ボルシチにヒントをえて創作した料理で、和風スタミナ・シチューと考えればよく、胃にもなじみやすく、二日酔いにも効く、と評判をよびました。*2

【参考文献】

*1 木村毅:有楽町今と昔(東京交通会館,1980)P.271-P.272

*2 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.109,P.122-P.126

人吉の中心街には、派手な大衆食堂が軒を連ねます。

ラーメン、ギョーザ、ビール。

看板建築のホルモン店。

スナックのような佇まいの食堂。

吉原土手の通りに面して、桜鍋料理の専門店「中江」があります。

馬肉のスキヤキのことを馬鍋とかサクラ鍋といいます。馬鍋は、明治の文明開化の申し子ともいえる牛鍋に対応したものです。馬肉のことを隠語で「サクラ」ということからサクラ鍋と呼ばれるようになりました。*1

当時、遊廓があり、粋な歓楽街として栄えていた吉原には桜鍋を売る店が二十軒以上も軒を連ね、吉原名物、数少ない東京の郷土料理として、吉原遊廓行き帰りの粋客から朝・夜問わず食されました。「中江」は、その中の一店舗として明治38年に暖簾を掲げました。*2

桜鍋のロース(1700円)とザク(ネギ、しらたき、腑の盛り合わせ、560円)を注文。

【参考文献】

*1 桜肉料理「中江」パンフレット

【参考URL】

*2 桜なべ「中江」:公式ホームページ「中江百年物語」

寿町には、大衆食堂がたくさんあります。

こちらの食堂では、1996年頃、「お持ち帰りできます。ごはん250円、焼魚300円、煮魚400円....」と書かれた看板が掲げられていました。*1

「恍惚のうまさ、おでん、煮込み」の看板。

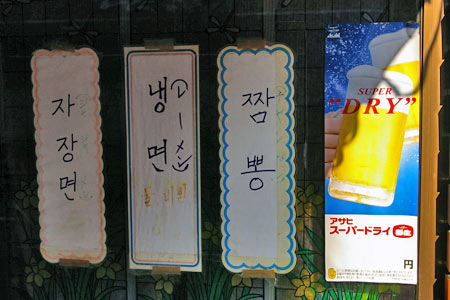

韓国語で書かれたメニュー。

寿町では、1980年代から外国人(大半は韓国人)出稼ぎ労働者が急増し、1990年代前半には、約1500人(町内の5人に1人が外国人)くらいいると言われたこともありました。その後一貫して減少し、2006年末で、寿町の簡易宿泊所に宿泊する外国人は95人となりました。*1

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.18,P.29-P.30,P.116

戸ノ内は、沖縄出身者の集住地域でもあるため、町のあちこちに沖縄料理店が見られます。

1階に沖縄料理店が入っている建物。

沖縄料理店の入口。蛇味線をひく沖縄の人の姿が描かれています。

銭湯の「日の本湯」の隣にあった閉店したと思われる料理店の看板。「波之上」は、沖縄県那覇市の波之上でしょうか。

今回は、駅西(愛知県名古屋市中村区)の町並みと風俗を散歩します。

「駅西」は、名古屋駅西口を中心に半径900メートルの半円に抱かれる椿町などを指し、終戦直後は駅裏のヤミ市地区として名を響かせていました。*1

名古屋駅の西側のビルに囲まれて、古い建物が残されている一画があります。(写真右下)

駅へ向かう横断歩道を渡ったところにある理容室の建物。

大衆食堂の看板だけが残っています。

めし、みそ汁、おかず...。かつての駅西のエネルギーを感じさせます。

【参考文献】

*1 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.268

王子駅前を流れる音無川。現在は、音無親水公園として整備されています。

この音無川に沿って表二階、裏三階の木造建築の老舗料亭の扇屋がありました。*1

現在は玉子焼きを販売する売店になっています。

数年前までは、割烹店の扇屋として存続していたようです。ビルの入口に看板だけが残っています。

玉子焼きを1本購入しました。ハーフサイズ(630円)もありますが、思い切って一折(1260円)購入しました。味は上品な甘めの味。ビールにもよく合います。

折に「王子扇屋の沿革」(写真のオレンジ色の紙)が添えられています。

「王子扇屋の沿革」によると、扇屋の創業は、慶安元年三大将軍家光の時代。「江戸名所図會」にも書かれているそうです。明治7、8年に、音無川を庭園の内におさめ眺望都下随一の現在の場所に店舗を移しました。

【参考】

*1 上村敏彦:東京 花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.201

西川口は、立ち呑み屋さんの多い町です。

立ち呑み屋でも、実際は椅子がある店が多いのですが、西川口の立ち呑み屋さんは、椅子がありません。

駅の西口の五番街の入口にある店。この店は、いつも繁盛しています。

同じ屋号の店が東口にもあります。

ビールとやきとりを注文。

今回は、曙町(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。

赤線跡研究家の木村聡さんは、年に何回か横浜に行くことがあり、「夕方からは、だいたい曙町の『一番』という国道16号線に面した中華料理屋に入り、食事をしながらビール。これが一応のコースとなっている。」と述べています。*1

364日24時間営業です。

窓からは、ヘルス店が見えます。

「一番セット」を注文。この店の名物であるサンマー麺(ミニ)と、ニラレバ炒め、シュウマイ、温泉卵、おしんこ、デザートのセットです。これだけのボリュームで800円です。

ビールは割安感のある大瓶の瓶ビールを注文。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.132-P.133

今回は、高円寺(東京都杉並区)の町並みと風俗を散歩します。

JR高円寺駅南口周辺には、数多くの居酒屋があります。

ガード下近くにも居酒屋がたくさんあります。

レトロな感じの建物。

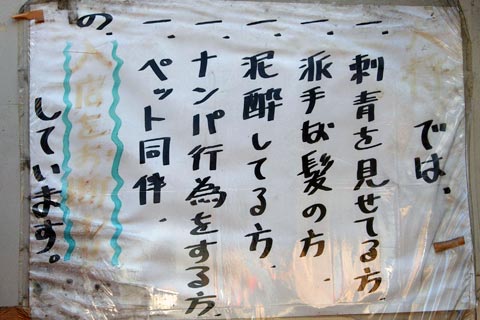

この居酒屋の店内では、ナンパ行為禁止です。

大通りに面した商店街には、旧町名である「弁天町」の名前が残っています。

ここに毎日長蛇の列ができるラーメン屋があります。

この店は、タンメンがおすすめです。*1

シンプルな塩味です。キャベツがたっぷりなのが特徴です。

*1 散歩の達人(1996.11)P.27「旧赤線の今を歩く」

現在の野毛は近代的な商店街ですが、かつての闇市を思わせるようなバラック風の建物もあります。

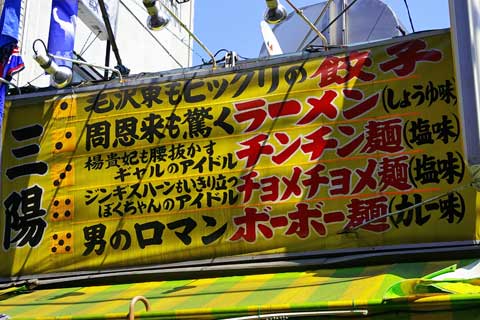

レトロなラーメン屋さんですが、ちょっとデザインが派手目です。

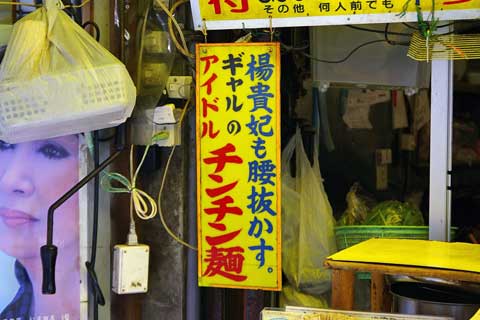

看板に書いてあるメニューは、かなり刺激的です。

このお店のお勧めメニューは、こちらのようです。

酒田港近くのフェリー乗り場に海鮮市場があります。

水揚げされたばかりの魚が並べられています。

海鮮市場の2階に食堂「とびしま」があります。

赤線跡研究家の木村聡さんは、「秋田紀行 遊廓跡をたずねて」の中で、酒田を訪れたときの感想を「料亭「小幡」を発見したことと、食堂「とびしま」の海鮮丼の味とボリュームに感激したことが最大の収穫」と述べています。*1

私も同じ海鮮丼を注文(1,050円)してみました。ごはんは少なめですが、刺身のボリュームは凄いです。

【参考文献】

*1 木村聡:歴史の中の遊女・被差別民(新人物往来社,2006)「秋田紀行 遊廓跡をたずねて」P.293

伊那駅前にある食堂の「うしお」。

伊那市街の飲食街には、「ローメン」のお店の看板が数多く見られます。なかでも「うしお」は、地元では知らない人はいない有名店です。

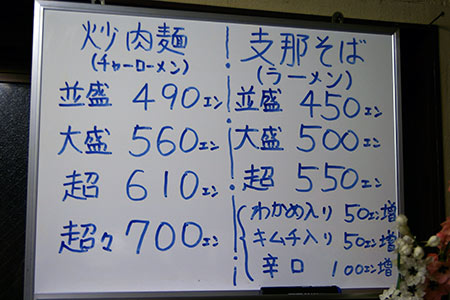

うしおのローメンは、「普通盛」、「大盛」、「超大盛」、「超超大盛」の4種類があります。

店内はたいへんな賑わいで、客は必ずと言ってよいほどローメンを注文します。「超」あるいは「超超」とだけ言うのが、地元の人の注文の仕方です。

「超超」とビールを注文。見た目はそれほど大盛に見えませんが、皿が深いため、かなりボリュームがあります。

ローメンの具は、キャベツと羊肉です。焼きそばに似ていますが、太麺に特徴があり、味は焼きそばほどソース味が強くなく、麺の食感も異なります。空腹と栄養を満たすことを最優先に考えた食べ物といった印象を受けました。

ローメンの名の由来は、中国語の「チャーローメン」(チャー(炒め)、ロー(肉)、メン(麺)の合体語)からきており、その後、ラーメンが全国的に普及したのに伴いゴロの良さから「ローメン」と呼ばれるようになりました。*1*2

「萬里」の店の前にある「ローメン発祥の地」の碑。ここにローメンの生い立ちなどが記されています。

それによると、ローメンは、戦後の混乱と食糧難が続いていた昭和30年に考案されました。冷蔵庫の無い時代、日持ちをよくするために考え出された蒸し麺と、当時は食べる習慣のなかった羊肉を用いたローメンは、味と栄養を求める多くの人の支持を受け、あっという間に広まったそうです。

【参考資料】

*1 権兵衛街道活性化協議会:伊那路・木曽路GUIDEBOOK(2006)

*2 食と健康(2003.12)P.24

今回は、本八幡(千葉県市川市)の町並みと風俗を散歩します。京成電鉄の八幡駅は、特急列車が停車する駅です。

八幡駅のすぐそばに、永井荷風が、晩年、毎日通った通った*1 料理屋の「大黒屋」があります。

店の前には、荷風が通った店であることを説明するパネルがあります。

荷風は、大黒屋では決まってかつ丼と日本酒1本を注文しました。*1 現在は、「荷風セット」として、メニュー化されています。

荷風セットの内容:①かつ丼、②上新香、③日本酒1本(菊正宗)

【参考文献】

*1 JTB:永井荷風の愛した東京下町(JTBブックス,1996)P.100-P.101

今回は、飛田(大阪府)の町並みと風俗を散歩します。

大阪市営御堂筋線を動物園前駅で下車し、地上へ出ます。出口の隣に、緑色に塗装された新聞・雑誌の売店が目に入ります。

出口を出て、すぐ目の前にある大衆酒場。

通りの方へ回りこんだところにある大衆酒場。古い看板が特徴的です。立ち飲みやに近い雰囲気があります。

こちらの大衆酒場は、なぜか、脇にうどん・そばの屋台が置いてあります。これほどまでに、大衆酒場が密集しているのは見たことがありません。すでに、ここから飛田は始まっているのだと予感させるような光景です。

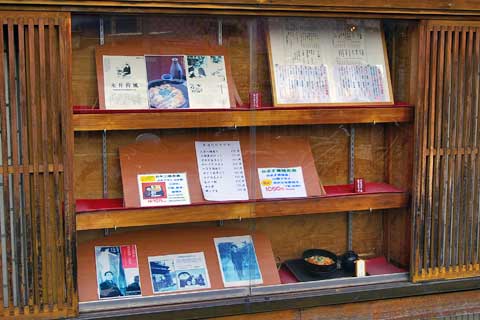

洲崎橋の入り口にあたる交差点の角のそば屋の「花村」は、昔からあるそば屋だそうです。ショーウィンドウには当時の洲崎の写真が掲げられています。

ショーウィンドウ

昔の洲崎の写真。(上の写真の拡大)

現在の写真です。