仲通り商店会の南側と北側を結ぶ通路。

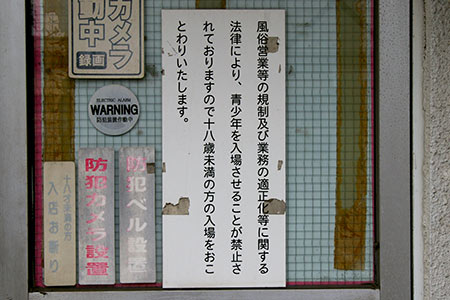

飲食店に混じって風俗店も営業中です。

中華食材や風俗店の看板が密集しています。

短い路地なので、反対側の商店街へ出れます。

仲通り商店会の南側と北側を結ぶ通路。

飲食店に混じって風俗店も営業中です。

中華食材や風俗店の看板が密集しています。

短い路地なので、反対側の商店街へ出れます。

船橋市本町四丁目にある仲通り商店会。東側の入口に立派なゲートがあります。

少し行くと、Y字路があって、商店街は二股に分かれています。

Y字路の北側の通り。人気の大衆酒場があります。

南側の通り。

上野、アメ横の中心部のY字路に建つ「アメ横センタービル」。

当時の国鉄が東北、上越の新幹線実施計画に伴って、変電所が移転となり、その空き場所に建設されたものです。*1

地下1階は、アジア各国の食材が並ぶ食品街になっています。

中国語が飛び交う、まるで異国のような場所です。

魚の名前は解りませんが、大きな鯛のような魚が1匹600円で売られていました。

上野四丁目に位置する通称“アメ横”は、上野駅と御徒町駅とを結ぶ高架線下500メートルの商店街とアメ横本通りをはさむ西側商店街の集合体です。*1

朝鮮戦争の頃、米兵がアメ横に横流し物資を持ち込んできたこをきっかけに、昭和32年頃になると、南京虫(腕時計)、ライカ(カメラ)、ロンソン・ライター、パーカー万年筆、すべて、アメ横にいったん入荷されて、それから国内の各地に卸されてから市販されました。*2

その後、アメ横は、“舶来の殿堂”などと看板を掲げて外国製品のメッカとなりました。*2

アメ横は、大量に現金で仕入れ、国内に卸す問屋であると同時に、小売り店でもあるというところに、市価より常に3~4割が安く販売することができました。

今回は、池袋(東京都豊島区)の町並みを散歩します。

池袋駅西口広場に広がっていたヤミ市は、徐々に規模を狭めながらも昭和38年まで生き残っていました。昭和38年にマーケットが撤去される前年(昭和37年)に開業した食堂会館「のとや」のビルが現在も残っていあます。(写真左側のビル)*1

翌昭和38年、マーケットは撤去され、食堂会館が西口広場の奥に輝くように建っていました。*1

このあたりに、「食堂会館のとや」の看板が掲げられていました。*1

現在も残る「のとや」の文字。

今回は、高田馬場(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

高田馬場は、学生の町です。この町には「学生ローン」と書かれた看板を多くみかけます。

1977年から続く老舗店。

1階が蕎麦屋、2階が学生ローン

電柱の張り紙。

新小岩駅南口の繁華街は、街全体が碁盤の目のように区画されていて、それぞれの街路が商店街となって南東方向へ続いています。

ルミエール商店街の1本隣の商店街「一番街」もそのうちの一つです。

この通りは、エステが多いです。

さらに南東へ行ったところにもピンク色の看板。

健康マッサージ。

今回は、小岩(東京都江戸川区)の町並みを散歩します。

小岩駅南口の駅裏の商店街。飲食店の古い建物が連なっています。

JRの高架と商店街に囲まれ、小さな小島のような一画を形成しています。写真は商店街の北端(右側はJR総武線の高架)。

商店街の裏側(JR側)は、時代を感じさせる風景が残っています。

密集している建物の中には、3階建てものもあります。

北千住の駅前商店街※1 に、ひときわ目立つ三階建ての木造家屋。

1階には、多数の張り紙。

3階部分は見晴台のような高い場所にあります。

奇抜なデザインのバーの建物が隣接しています。

北千住駅前の商業ビル※1 はいくつかの棟が連結された構造になっていますが、棟と棟の間の隙間の1階部分が駅側と商店街側を結ぶ通路になっています。

地元の方々の日常的な通路になっているようです。

通路は数か所あります。

ビルの入り口と隣り合わせの通路。黄色で統一されています。

今回は、北千住(東京都足立区)の町並みを散歩します。

北千住駅前に建つ商業ビル。

1階に飲食店や商店、2階と3階は住居部分です。

建物の裏側は商店街になっています。

上を見上げると3階建てであることがわかります。

王子駅北東側の豊島1丁目は、かつて花街があった場所で、周辺には、いなり通り商店街があります。

もつ焼き、やきとり、の店。

反対側。古い旅館があった場所(写真奥)※1 はには真新しいオフィスビルが建っています。

隣に残るスナック店がはいる共同ビル。

西仲通り商店街(もんじゃストリート*2)は、日露戦争後の人口に伴い、自然発生的にできたもので、道の真ん中に露店が出ていたのが特徴でした。*1

西仲通り商店街には、2階部分に昔ながらの屋号が残っている「看板建築」商店が残っています。*2※1

一歩路地に入ると、昔ながらの生活空間の雰囲気が残っています。

渡り廊下のある路地。

最近は、開発が進み、周辺は高層マンションが林立しています。

江東区亀戸7丁目にある亀七通り。インパクトのある大看板。

看板の派手さに比べると、通りは殺風景です。

飲食店の他、商店が建ち並びます。

反対側(国道14号線沿い)のゲート。

今回は、豊川(愛知県豊川市)の町並みを散歩します。

豊川稲荷の開帳(昭和29年)や豊橋博以降、昭和30年代、豊川の参拝客はうなぎのぼりに増加し、昭和38年には自動車時代を迎え、豊川稲荷の観光化が目立つようになりました。*1

豊川稲荷の門前通りには、レトロな飲食店やみやげもの屋が軒を連ねます。

こちらの飲食店は、現在はかき氷などの甘味類の店になっています。

駅前の西本町通り沿いの飲食店。

バーの看板。

前橋の繁華街。千代田町にある弁天通り商店街。

S字に曲がった大きなアーケードが続きます。

レトロな商店街が建ち並びます。

呑龍飲食店街(呑竜仲店)への入口

呑

呑

今回は、小浜(福井県小浜市)の町並みを散歩します。鮮魚店などが建ち並ぶ小浜の泉商店街は、鯖街道の起点です。

鮮魚店が並ぶアーケード街。写真右手前に、鯖街道資料館があります。

若狭から京都へ至る多数の街道や峠道には、本来それぞれ固有の呼び名がありますが、近年、運ばれた物資の中で「鯖」が特に注目され有名になったことから、これらの道を総称して「鯖街道」と呼ぶようになりました。(展示の案内板より)

鮮魚店。

アーケード街が長く続きます。

今回は、扇田(おうぎた、秋田県大館市)の町並みを散歩します。

扇田市日は、300年以上の歴史を持つ市日(いちび)です。*1

扇田市日場は、JR花輪線の扇田駅から中心街へ向かって約300mのところにあります。

多くの出店スペースがあり、広々としています。

旬の野菜・果物、魚介類といった食料品、衣類や金物などが販売されています。

地方都市の市場で見られるような観光客の姿はありません。

今回は、大館(秋田県大館市)の町並みを散歩します。

大館の中心街は、十和田八幡平四季彩ライン「東大館」駅(JR奥羽本線大館駅から一駅)の東側にあります。

中心街のハチ公通り商店街は、昭和を感じさせるレトロな商業ビルが多く残っています。

奇抜なデザインの3階建ての商店ビル。

奥行のある共同ビル。

大館のシンボルであった百貨店「正札竹村」。2001年に倒産しました。*1

今回は、安来(やすき、島根県安来市)の町並みを散歩します。

大市場商店街は、安来の中心街にある商店街です。

安来の町並みは日本遺産に認定されています。

商店の軒下には、安来節の歌詞。

熱い情に 鋼も溶ける 溶けて社日の 花と咲く

恋と鋼は よう似たものよ 焼きよ次第で 味が出る

今回は、出雲(島根県出雲市)の町並みを散歩します。

JR出雲市駅の南側。出雲郵便局の西隣。県道277号線沿いに、「有楽町旅館街入口」の看板が建っています。

有楽町は、昭和11年、今市新町の西(塩治町)にあった遊廓がこの地に移転してもので、戦後はいわゆる赤線地区となり、昭和33年4月の売春防止法によって、「有楽町旅館街」に一新されました。*1

現在も、バス停留所に有楽町の名前が残っています。

現在は、有楽町ビジネス旅館街になっています。

駅前の新有楽通り。この通りを南へ進むと有楽町ビジネス旅館街です。

天満の立ち呑み屋街の東側に、「天満市場」のアーケードがあります。「ぷららてんま天満市場」の北側です。

アーケードの天井には、無数の提灯。

レトロな雰囲気の残る市場です。

漬物屋さん。

今回は、天満(大阪府大阪市北区)の町並みと風俗を散歩します。

日本一長い商店街「天神橋筋商店街」は、JR大阪環状線の天満駅を下車すると目の前です。

昼間から営業している立呑み屋が乱立しています。

一本、細い路地を入ったところには、3軒ほどの立ち呑み屋があります。

串焼屋の提灯。

須坂の劇場通り商店街(以下、劇場通り)は、須坂駅の南東約1kmのところにあって、全長は約500mです。劇場通りの入口には、商店街協同組合が設置したアーチがあります。劇場通りは、須坂劇場が昭和50年頃まで立地していた通りです。1

金物屋の建物。

食料品、理容・美容、飲食、クリーニング、靴、薬・化粧品、花卉、衣料品などの商店が建ち並んでいます。1

反対側(南側)のアーチ。

今回は、須坂(長野県須坂市)の町並みと風俗を散歩します。

須坂駅前の「かなめ町通り」は、飲食店が連なる通りです。

かなめ町(要町)は、赤線・青線地域で、34,5軒の店が並んでいましたが、これらの店は昭和32年の売春防止法の施行により廃止となりました。また、昭和の戦時中まであった共栄館という映画館は、戦後はダンスホールに生まれ変わり、昭和27年頃まで続きました。当時ダンスホールは、不良の溜り場などと陰口をいわれたこともありました。昭和の中頃は、若者たちは、要町で吞むことが多く、駅前は、昭和40年代までは富士通に通勤する人々で賑わっていましたが、昭和50年頃からバスで富士通の工場まで送迎されるようになってから、賑わいも減っていきました。*1

現在のかなめ町通りは、スナックが複数店入居する商業ビルなど、飲食街の賑わいをたもっています。

かなめ町会館。

スナックの看板。

富山市街の商店街の総曲輪(そうがわ)通りは、長さ約450mの商店街で、アーケードの両側には、商店、飲食店が並びます。

大正中頃から昭和にかけて、繁華街につきものの食堂やカフェーが開店し、総曲輪通りは賑わいを見せました。昭和4年には、県内のカフェーは200軒、女給は563人を数え、モガ・モボからやがてエロ・グロの時代へと移ろいましたが、昭和2桁になると軍国化の波に飲まれて、赤い灯青い灯りは街からひとつずつ消えていきました。*1

ウスイ時計店のあたりには、カフェー・ユニオンがあって、女給7~8人で、女のサービスよりもむしろ料理に重点を置いていました。*1*2

トラヤ帽子店があったあたりには、カフェー「万歳」は、3階建ての堂々とした店で、女給も10人以上いました。*1*2

【参考文献】

*1 堀江節子:総曲輪物語(桂書房,2006)P.2,P14-P15,P.72-P.73「昭和34年発行の富山・高岡市住宅詳細図より総曲輪付近」

*2 八尾正治,水間直二,山岸曙光:総曲輪懐古館(巧玄出版,1977)P.113-P.114

石倉町商店街は、道幅は狭いが、富山の中心地から東新地花柳街への通路にあたるいわゆる「東の道」の繁華の地でした。

終戦後9か月目の昭和21年5月1日、石倉商店街に富山座が開業しました。富山座は、戦前の長い歴史を持つ「新富座」と「大正座」の後を受けて、劇場として21年間も続きました。富山座は、地元富山の自主演劇活動に場所を提供した他、東京の歌舞伎もよくやってきました。もう一つの目はストリップで、昭和23年から空気座の「肉体の門」が来演。俗にパンパン劇といわれ、大衆に迎えられました。

タイルの円柱を持つ建物。

泉橋からみた石倉町商店街。

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.198-P.203

長者町の通りに面して建つ長者町八丁目共同ビル。

戦後に建設されたと思われる大規模な商店街共同建築です。

マッサージ店の看板。

長者町の町並みが見渡せます。

今回は、福富町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。福富町は、「商店街共同建築」が多く見られる町です。

中心部にある福仲ビル。中心部にある福仲ビル。

2階と3階は居住部分です。

ビルの裏側。

天王町駅前から旧東海道を北へ進み、国道16号を渡ると横浜洪福寺松原商店街の入口です。

商店街は、歩行者天国になっています。

生鮮品のマーケットが建ち並びます。

朝獲れの鮮魚。

【参考URL】*1 横浜洪福寺松原商店街:公式

国道16号線沿い、バス停「浜」の近くに、浜マーケットがあります。 浜マーケットは、戦後の闇市が発展してできました。 戦後まもなくの昭和20年(1945年)の暮れ頃、戦時中に戦車が通れるように作ってそのまま空地になっていた 「疎開道路」の一部分に、10軒ほど店が並んだのが、浜マーケットの始まりでした。*1

食料品や日用品の店が並んでいます。

闇市の頃の雰囲気が残っています。

反対側の出口。

磯子の八幡橋から横須賀街道を北上した横浜市電保存館の近くに丸山市場があります。

小規模な市場ですが、昭和の雰囲気が色濃く残ります。

歌手の美空ひばりさんの生家は、この付近にありました。*1

東側の入口。

【参考文献】

葛城峻:やぶにらみ磯子郷土誌(2014,磯子区郷土研究ネットワーク)P.220

今回は、久慈(岩手県久慈市)の町並みと風俗を散歩します。

久慈のランドマーク的存在の商店街共同建築「駅前デパート」。

2013年度上半期のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台となったビルです。

建物の中央部分に「駅前デパート」と書かれています。

1階のコミュニケーションギャラリー「ひまわり」。

小樽市街を流れる於古発川(おこばちがわ)の河川上に、妙見市場C棟が建っています。

第二次大戦後、樺太からの引揚者のため、於古発川に丸太を渡してバラックを建てることを行政が許したことから、この河川上建築が出来ました。*1

川の形状に合わせて、建物は緩やかにカーブしています。

鮮魚店が市場の中核を占めています。

以前は、A棟、B棟と続いていましたが、現在は取り壊されて無くなっています。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.497

青森銀行とみちのく銀行の、両五所川原支店から、旧ロータリー角までの通りは、かつて「ハイカラ通り」と呼ばれていました。この通りは、明治時代は、清志町と呼ばれていましたが、大正時代に高襟(high collar,ハイカラー)町という呼び名も使われるようになり、昭和になってから「ハイカラ町」「ハイカラ通り」と呼ばれるようになりました。*1

現在は、「ハイカラな街」と街灯に書かれています。

大正時代は、魚市場や劇場の高砂座がありました。*1

旧ロータリー。

【参考文献】

*1 北奥文化研究会:北奥文化 第三十六号(1980)P.85-P.88 「『五所川原の地名』余話」

倉敷市鶴形1丁目にある「倉敷デパート」。

デパートというよりは、マーケットです。

大小の看板が連なります。

3本ある通りのうち、一番東側は「旭商店街」と名付けられています。

今回は、柳ヶ瀬(岐阜県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

スタープレイス柳ヶ瀬商店街は、飲食店などが建ち並ぶ歓楽街です。アーケードには、大きな垂れ幕が連続して吊るされています。

今宵を遊び尽そう。

キャバクラ壌でしょうか。明るく楽しいスタープレイス。

下から見上げると、垂れ幕の大きさを実感することができます。

今回は、神宮前(愛知県名古屋市熱田区)の風俗と町並みを散歩します。

神宮前商店街には、古くからの店舗が多く建ち並んでいます。

薬局の前の「精力剤」の看板。

店舗は閉店し、自販機コーナーになっていますが、「精力剤」「産制具(コンドーム)」と大きな文字で書かれた看板が残されています。

「精力剤」の看板の裏側は「産制相談」。

日本で初めての「産児制限相談所」は、愛児女性協会が昭和30年に芝公園に開設されました。その後、この時期にはさまざまな相談所が雨後の筍のようにでき、中には、人の弱みにつけ込んで利を積もうとする奸商(かんしょう)の類も少なくありませんでしたが、それは裏を返せば、商売としての避妊マーケットが成立しつつあったことの表れでした。*1

【参考文献】

*1 荻野美穂:「家族計画」への道(岩波書店,2008)P.49-P.51

今回は、大須(愛知県名古屋市中区)の町並みと風俗を散歩します。

大須の歴史は古く、大須の街を栄させたのは観音さまであり、遊廓でしたが、明治末期から大正、昭和と盛り場・大須の看板だったのは映画館でした。新天地通りは、映画館4館が建ち並ぶ映画館街で、北端の日活シネマ、続いて大須大映、名古屋劇場、万松寺日活と並んでいました。*1

現在は、電気街になっています。

映画館4館の中央にあった名古屋劇場は、昭和47年の焼失し、昭和52年、東京のアメ横、秋葉原の電気街の店を誘致して「ラジオセンター・アメ横共同ビル」をオープンさせ、のちの「大須電脳街」を形成しました。*1

駐車場から見た新天地通り。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:大須レトロ(樹林舎,2010)P.120,P.126

今池交差点の北西側の角に位置する新今池ビルの地下に、「今池地下街」があります。

地下鉄今池駅の12出口の隣が地下街への北側の入口です。曲線を描いた通路を進みます。

現在は、商店のほとんどは閉店しています。

飲食店街の看板。

森永のエンゼルマークが残る喫茶店。

筒井町の南側(地下鉄桜通線の車道駅の南側)に車道商店街があります。

車道市場は、大正時代から続く商店街です。*1

車道大市場。寿司店の「龍文(たつふみ)」は、現在も営業中です。

市場の建物の隣にレストランや料理屋の建物が建ち並んでいます。

建物の裏側は空地になっています。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.26-P.27

長者町繊維街は、丸の内から錦までを南北に貫く長い通りです。大きな看板が連なります。

主人が先頭に立って働く”現金取引”、”薄利多売”の商法は、長者町を日本有数の問屋街へと発展させる原動力となり、大正末期から昭和にかけての繊維卸問屋街時代を迎えました。*1

現在も繊維問屋が建ち並びます。

洋服の専門問屋。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.126-P.127

駄菓子屋街*1 の西側。高速道路の明道町JCTの近くに、中央菓子卸市場のレトロな建物が建っています。

残念ながら取り壊し予定だそうです。*2

反対側の入口。

大量の菓子が並べられています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(円頓寺):駄菓子屋街(2016.4)

【参考文献】

*2 谷充子:休みをとってでも行きたい問屋街さんぽ(G.B.,2016)P.126-127

円頓寺商店街の北側。西区新道は菓子王国名古屋を象徴する問屋街です。幕末には、駄菓子製造地として知られ、日露戦争後、小資本の家内工業として本格的に発展し、最盛期には、お店が500軒余ありました。*1

子供が小遣いで買える10円~の菓子が主流です。*2

駄菓子は、単価が安いので、冠婚葬祭はもとより、子供会や地区のイベントなど幅広いニーズで利されます。名古屋では「嫁入り菓子」を結婚式で配るそうですが、それをここで買えます。*2

石原さとみさんの「果汁グミ」のCMポスターが貼られた菓子問屋。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.144

*2 谷充子:休みをとってでも行きたい問屋街さんぽ(G.B.,2016)P.126-127

円頓寺商店街の中央付近。スペイン食堂「BAR DUFI」脇を南へ入ったところに、「円頓寺銀座街」があります。

昭和の雰囲気が残る路地裏です。

現在は、営業していない店舗もあります。

バーのような店の入口。

名鉄堀田駅の北側にあるエビス大黒市場。

肉屋さんの「昔ながらの手作りコロッケ」。コロッケとハムカツは40円。串カツとメンチは50円です。

肉屋さんですが、パン粉をつけた状態のコロッケも販売しています。注文してから揚げてくれます。

コロッケ、ハムカツ、メンチを1個ずつ注文。揚げたて3個が130円です。

「青梅中央ビル」※1 の1階部分は、横丁のようなトンネルになっています。

駅前の看板によると、この通路は、「根岸横丁」と呼ばれています。

横丁のそば屋さん。

横丁の反対側から。近くに根岸歯科医院があるので、根岸横丁と呼ばれるようになったのでしょうか。

今回は、瀬戸(愛知県瀬戸市)の町並みと風俗を散歩します。

名鉄瀬戸線の終着駅の尾張瀬戸駅から東へ約500m。深川神社(写真左奥)の参道沿いに飲食街があります。

宮前地下街。地上にあるのですが、名前は「地下街」です。

繁盛店の焼きそば屋さん。

隣接する公園を地上とすれば、飲食街は地下街に位置します。

いわき市街の田町の南側。平和通りにある商店街共同建築。

1階が商店。2階が住居部分です。

建物の半分はリニューアル(手前部分)されています。

裏側のトタン部分が昭和の雰囲気です。

今回は、横手(秋田県横手市)の町並みと風俗を散歩します。

馬口労町の近く。現在は暗渠となっている二ノ堰川に橋が残されています。「赤線跡を歩く 完結編」*1 に紹介されている「きみまち橋」から約200mほど下流の橋です。

橋の欄干部分は、木製です。

反対側(下流)は、二ノ堰川の痕跡が残されています。

写真奥に見える茶色の建物は、「横手市ふれあいセンターかまくら館」です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.71

弘前市土手町の商店街にある一戸時計店(写真右側)は、「ひろさき懐かし地図」*1 にも記載されている趣のある建物です。

一戸時計店の左側に弘前中央食品市場の入口があります。

生鮮は惣菜などの食糧品が販売されています。

市場は奥まで続いています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(弘前):ひろさき懐かし地図

士別市の歓楽街(東1条5丁目)。「すずらん街」と書かれたアーチ型の看板が連続しています。

スナックや居酒屋などのカラフルな建物が建ち並びます。

歓楽街を西側へ回り込んだあたり。

広告看板が連なっています。

輪島の朝市通り。

現在も昔から行われていたような形で”市”が開かれています。

炭火コーナーでは、その場で魚介類を焼いて食べることができます。

朝市でさざえを2つ(1個150円)購入。玄米餅はサービスです。

今回は、花巻(岩手県花巻市)の町並みと風俗を散歩します。

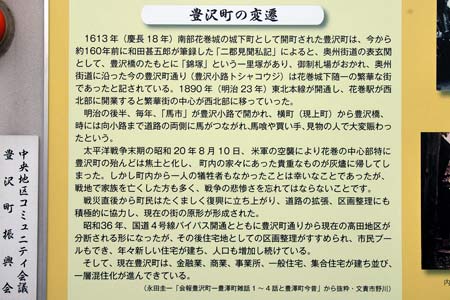

豊沢町(旧花巻川口町)は、明治から大正の初期にかけての花巻の商店街の中心で、その次の上町、それから鍛冶町の順でした。かつての豊沢町は、朝早くから活気のある町で、そして、夜は花巻一の歓楽街である裏町への通り道として遅くまで賑わいました。

豊沢町に、宮沢賢治の実家跡があります(写真左奥)。

宮沢賢治と豊沢町のことを説明した案内板。

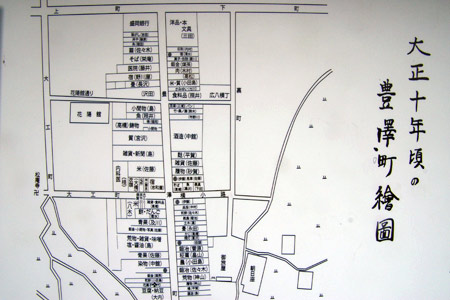

「大正10年頃の豊沢町絵図」。*1

豊沢町の東側に「裏町」の記述があります。

豊沢町の案内板。花巻史談12号の「豊沢町今昔」*1 からの抜粋と思われます。

【参考文献】

*1 永田圭一:花巻史談(第12号,1987)P.31-P.35 「豊沢町今昔」

盛岡市紺屋町にある「平興酒店」。店の中にテーブルが見えます。

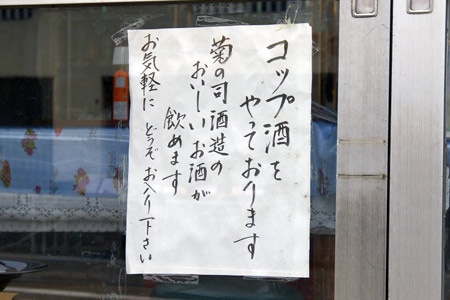

「コップ酒やってます。」の貼り紙。いわゆる「かくうち」です。道路を挟んだ向かい側には、酒蔵の「菊の司」があって、ここでは、菊の司が飲めるようです。

酒屋の店内。菊の司をはじめ、いろいろなお酒があって、「菊の司辛口」210円、「にごり酒」220円、など10種類から選べます。おつまみは、豆腐、おでん、味噌でんがく、せんべい、チーズ、ソーセージ、缶詰類から選べます。お酒以外は持ち込み可だそうです。

「菊の司辛口」を注文。

市街の中心部にある盛岡バスセンター。

昭和レトロなビルディングです。

営業している店舗が少ない中、ラーメン屋だけが営業中です。

中華そば(550円)を注文。

戦後の闇市の展示コーナー。

「代用うどん」の貼り紙が見えます。

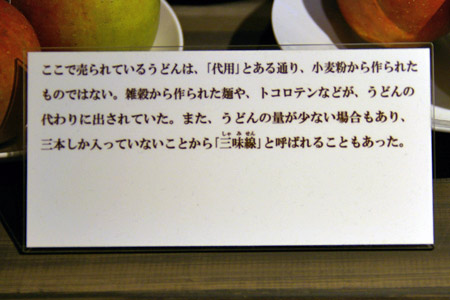

「代用うどん」の説明。小麦粉の代わりに、穀物やところてんなどが使われていました。闇市では、このような代用品が数多く出回りました。

三味線。うどんが3本のみです。

深谷駅前にあるレディースファッション店。

バニーガールの写真。

建物の北側の側面には、ドレスを着たマネキンが陳列されています。

同じビルに入居しているのでしょうか。ランジェリーパブの看板がありました。

国分町の勾当台公園駅近くにある東一市場。入口には、赤色のゲートがあります。

居酒屋などの飲食店が軒をつらねます。

夜の様子。

東一市場の反対側(西側)は商店街になっています。

福島駅前の大通りの「商店街共同建築」。

1階には、商店や飲食店などが入居しています。2階と3階は居住スペースです。

ビルの中ほどにある階段。

逆側から見たところ。写真右奥は、JR福島駅です。

JR福島駅の東側。福島市新町に、昭和の時代のものと思われる「商店街共同建築」があります。

たくさんの看板が道路側に突き出ています。

「新町ビル街」の看板。

建物の中央部の階段。

飲食店街「りゅえる」の中心部。昭和の雰囲気が残る建物が残っています。十字路の「スナック喫茶アモール」の看板に導かれて進むと、...

「喫茶アモール」の隣の赤色の建物。1階は、スナックと立ち飲み中華です。

その向かいにある和風のスナック店。

奥まった場所にあるスナックが建ち並ぶ一画。

今回は、武蔵小山(東京都品川区)の町並みと風俗を散歩します。武蔵小山飲食店街「りゅえる」は、再開発計画により、今年から取り壊しが予定されている商店街です。

スナックや居酒屋が軒を連ねる昭和レトロ感満載の飲食店街です。

北側の通り。片側は駐車場になっています。

道幅の狭い路地にスナックが密集しています。

海岸通の北西側に、古い町並みが残る一画があります。1970年頃の住宅地図によると、「バー・ブイ」「文楽スタンド」「幾久恵旅館」「多津美スタンド」(写真左側)、「銀波旅館」「河上旅館」(写真右側)があって、この付近は飲み屋と旅館が建ち並ぶ繁華街だったようです。

河上旅館は、現在は民宿になっています。

民宿「市原」。

玄関前のタイルの装飾。

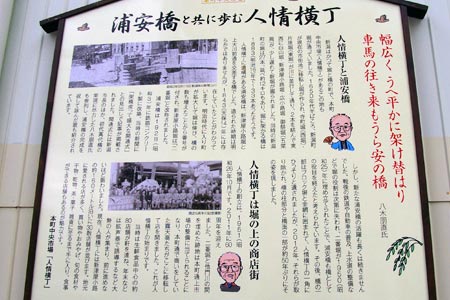

新津屋小路に、約160メートルにわたって長屋が連続する「人情横丁」があります。

人情横丁の創立は1951年。堀を埋めた跡地に、露天商が移転してきて店を開いたのが人情横丁の始まりです。当時は、生鮮商品中心の約80軒が店を連ね、人が前に進めないほど賑わいました。(案内板より)

現在の堀の跡が残っています。

現在も「新潟の台所」として市民に親しまれています。

今回は、武蔵小杉(神奈川県川崎市中原区)の町並みと風俗を散歩します。

開発が進む武蔵小杉は、昭和の雰囲気が残る飲み屋小路です。

その中でも人目を引くのが、この「超ミニスカスッチー」の看板です。

「コパンビル」と書かれた階段が、「超ミニスカスッチー」の店の入口です。

コパンビルの3階には、バドガールの看板。

駅前のみつわ通り商店街の奥。商店もまばらになり、事務所のビルが建ち並びます。

商店街の中ほどにあるスナック店。

テレクラ「てれ魔くん」。

18歳未満は入場おことわりです。

博労町の商店街。人通りが多く賑やかな商店街です。

モダンな商店の建物。昭和34年の住宅地図によると「米本商店」と記されています。

「吉田精肉店」の建物。

タイルの装飾が鮮やかです。

石堂川沿いには、戦後、大規模なバラック群がありました。*1

「電柱歴史案内」によると、第二次大戦敗戦直後、大陸へ帰ろうとする人々が続々と博多港へ終結してきました。ところが、米国とロシアによって二つの祖国(韓国と北朝鮮)が成立。それに続く朝鮮戦争の混乱によって帰国を諦めた人々は、再び日本各地へ散っていきましが、そのままこの地に残った集団もあって、昭和30年代まで巨大な難民キャンプの様相を呈していました。この石堂川を挟んで、西岸に韓国系、東岸に北朝鮮系と一応のすみわけがありました。

石堂川東岸に隣接して、大津町商店街という日本人商店街がありましたが、商店街の中には、朝鮮系食材を扱う店が数軒ありました。大津町商店街は、その後再開発により「博多せんしょう」という商業施設に移転しましたが、その際、いくつかの店舗は「博多せんしょう」前の道路に面したところに店舗を構えました。*1

闇市時代からある飲食店。*1

【参考文献】

*1 島村恭則:〈生きる方法〉の民俗誌(関西学院大学出版会,2010.3)P.61,P.66,P.125-P.128

須崎町の須崎問屋街周辺には、古い商業ビルが残っています。その中で、茶色のタイルの円柱を持つ建物は、異彩を放っています。

かなり太い円柱です。問屋を営んでいた建物でしょうか。

こちらは、ゲストハウスを営む店舗。茶色の円柱が見えます。

飲食店の建物の玄関部分の装飾。

三島市街の中央町の八坂神社の西側にある細い通りの町並みを昔は唐人町と言いました。*1

現在も、唐人町の地名の名残が見られます。

寛延元年(1748年)朝鮮使節が来朝し、将軍に謁見の途路、正使は旅籠に宿泊しましたが、随員は、ここに宿泊したことから、唐人町と呼ばれるようになりました。*1

140mほどで大通りに出ます(左側は東京三菱UFJ銀行)。*1

【参考文献】

*1 土屋寿山,稲木久男:ふるさと三島(土屋寿山,1989)P.140,P.146

清澄庭園の東側に、レトロな2階建ての長屋建築が残っています。

2階建てですが、所々3階建てに建て増しされいて、全体としては3階建てと言ってよいと思います。

壁面の装飾。

1階部分は、商店が入っています。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

ひさご通り商店街は、昭和30年に、当時都内で第一号のアーケードを造った商店街でした。平成2年に解体工事が行われ、「現代に生きる江戸の街」をテーマに生まれ変わりました。*1

ひだご通りで、異彩を放っているのが、かつら屋(帽子屋)さんです。

多数のかつら、帽子、おめん、が陳列されています。

ヘアーの色もさまざまです。

【参考文献】

*1 浅草観光連盟創立五十周年記念誌編集委員会:浅草繁栄の道 -浅草観光連盟半世紀の軌跡-(浅草観光連盟,1997)P.193

丸亀の現在の歓楽街は、遊廓があった港寄り(駅の北側)とは逆の駅の南側にあります。

富屋町(とみやまち)の商店街を抜け、京極通りを超えた大手町3丁目の北側に、バーなどが入居する商業ビルが建ち並ぶ一画があります。

交差点の商業ビル。

バー、マッサージ店の看板が乱立します。

2階への階段。

綱島駅に隣接して「綱島駅ビル商店街」があります。1Fは東急ストアをなどの食料品街で、改札口とつながっています。

2Fの飲食店街は、昭和レトロな雰囲気が残っています。

ビルの老朽化が進んでいるようで、トイレは利用できない状態です。

3階より上は、立ち入り禁止です。

直方駅前にある古い駅ビル。1階は商店街。2階と3階は居住スペースになっています。

戦後に建てられた防火建築帯(商店街共同建築)*1 と思われます。現在でも残っているのは、貴重です。

居住スペースへの入口階段。

2階から3階へ登る階段。

眼下に、すさき商店街のゲートが見えます。

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.253

旦過市場は、今や北九州観光の拠点でもあります。2012年8月現在、旦過市場には約120の店舗があります。韓国や中国からの観光客も多く、映画の撮影に使われることもあります。*1

昭和の薫り漂う商店街。

奥まった場所にあるホルモンの店。

野菜市場の一画。

【参考文献】

*1 毎日新聞西部本社報道部:北九州市50年の物語(石風社,2013)P.138-P.141

北九州の台所と呼ばれる旦過(たんが)市場は、大正時代に商いが始まったといわれています。戦中は中断しましたが、戦後は庶民を相手に生鮮食品を売る市場として再開。1962年にアーケードが完成し、今の形ができました。*1

旦過市場はモノレールと神嶽(かんたけ)川に囲まれた場所にあります。

旦過市場の店舗は、神嶽川にせり出して建っています。

南側の入口。

【参考文献】

*1 毎日新聞西部本社報道部:北九州市50年の物語(石風社,2013)P.138-P.141

西川口東口駅前。整備された駅前ロータリーの脇に古くからの商店が並ぶ一画があります。

建物の裏側。

小さな空地になっています。

商店の1軒1軒がトタンの建物であることが解ります。

浦和駅西口に、「ナカギンザセブン」と呼ばれる商業施設があります。開発が進む浦和駅前の中で、唯一、昭和の名残のある空間です。

1階が商店で、2階より上は居住スペースになっています。

中華屋の看板が残されてままになっています。

小路のような商店街は、駅前の郵便局脇から大通りに抜ける通路になっています。

ビルの裏側から見ると、複雑な形状の4階建てのビルであることが解ります。

今回は、雑餉隈(福岡県博多区)の町並みと風俗を散歩します。

西鉄天神大牟田線の雑餉隈駅前の商店街。昭和のかおりが残ります。

青果店を中心とした商店が数多く建ち並びます。

まるで、市場のような雰囲気です。

活気のある青果店。

篠山鉄道(現在は廃止)の篠山町駅前附近は、篠山銀座と呼ばれ、オノイ食堂、クロネコ、天女、太陽、ライオン等のカフェーが軒を並べていました。女給さんの数も多い店は、12~13人。その繁昌ぶりは、芸妓、仲居を遥かに凌ぐものがありました。*1

カフェー太陽、オノイ食堂が並んでいた通り。*2

現在もスナック店が点在しています。

料理店の裏側の路地。

この付近には、カフェーライオンがありました。*2

【参考文献】

*1 篠山町:篠山町七十五年史(篠山町,1955)P.282-284

*2 大日本職業別明細図 篠山町

今回は、巣鴨(東京都豊島区)の町並みと風俗を散歩します。

巣鴨地蔵通り商店街は、昔ながらのもてなしの心を大切にした商店街として愛され続けています。

巣鴨でかつて一大ブームとなった、赤パンツの店。

巣鴨名物「お地蔵様の赤パン」。

さまざまなタイプの赤い下着が販売されています。

鶴橋商店街を歩くと、キムチなどの韓国文化と日本文化が混じりあったような印象を受けます。

その中で特徴的なのが、内臓肉を扱った精肉店です。さまざまな部位の内臓肉が販売されています。それだけ、需要が多いことを示していると言えます。

豚足などの肉を扱う専門店。

ホルモンの看板。「屠場直売」と書かれている通り、屠場から直接仕入れるルートを持っていることが強みです。

今回は、鶴橋(大阪市生野区)の町並みと風俗を散歩します。

駅近く(西側)の鶴橋は、焼肉やキムチの店が集まる商店街というイメージですが、これはこの三十年ほどの傾向で、元来の鶴橋は、東側の一画に見られるように、プロ向けの食材などが集まる卸売市場です。

小売商が、衣料、雑貨品を仕入れるために訪れる問屋街として発展してきたという鶴橋の歴史を感じます。*1

迷路のように入りくんだ商店街。

鶴橋卸売市場中央会と書かれた看板があります。

【参考文献】

*1 藤田綾子:大阪「鶴橋」物語(現代書館,2005)P.7

今回は、新世界(大阪市浪速区)の町並みを風俗を散歩します。

新世界は、明治時代、第5回内国勧業博覧会の跡地に計画された街区ですが、現在もその当時の道路の形が残っています。

新世界の北半分は、パリをモデルとした洋風の街区で、通天閣に通じる放射状の3つの道路があります。

3つの道路は、東から「合邦(かっぽう)通り」、「玉水通り」、「恵美須通り」と呼ばれ、各街路は、それぞれにテーマ性をもったショッピングモールでした。街路に面した1階部分をすべて洋風の店舗とし店舗様式は、近世ドイツ式に統一されていました。*1

東の「合邦通り」。現在は静かな住宅街になっています。

西の「恵美須通り」。現在は、商店街となっていて、地下鉄堺筋線恵美須駅の入口があります。

中央の「玉水通り(現春日通り)」には、かつてはお茶屋が建ち並んで、ぼんぼりが揺れ、奈良の春日大社の万灯籠のようだといわれ、春日通りと命名されました。*2

【参考文献】

*1 橋爪紳也:大阪モダン(NTT出版,1996)P.80

*2 通天閣観光株式会社:通天閣50年の歩み(通天閣観光,2007)P.8-P.9

JR桜ノ宮駅から、北側に徒歩約15分。大坂拘置所の手前に「差し入れ屋」があります。

「差し入れ屋」は、朝の面会の時間が近づくと大勢の人々の買い物姿が見受けられます。

「差し入れ屋」は数軒が並んでいます。こちらは「放免屋」という屋号の店。

大坂拘置所の入口。

三和商店街には、たくさんの出入口があります。食堂の看板がある路地のような通路も入口の一つです。

商店街の天井部分には、屋根の骨組の構造が見えます。

古い商店の看板。

夜になると飲み屋の看板に明かりが灯ります。

JR四日市駅の北側に、商店が集まる長屋があります。

東側に、商店街の入口があります。

明るい商店街。「三和商店街」と書かれた錆びた看板。地元の方の話によると、三和商店街は、かつてのマーケットで、商店などが集まっていたそうです。

西側の入口。

熊本市の北東部に位置する子飼(こかい)商店街。

歌手の水前寺清子さんの出身地です。

昔ながらの商店街です。

上野のアメ横に似た雰囲気の商店街です。

河原町にある繊維問屋街。

繊維問屋街の入口。

昭和に建てられた問屋街がそのままの姿で残っています。

学生服の看板。

高砂町の中心部に、入口に「高砂センター街」と書かれた看板のあるアーケードがあります。

アーチ部分は、明るい黄色で覆われていて、生鮮食料品店などが営業している活気のある商店街です。

店の上部にはレトロな看板が残されていて、歴史を感じさせます。

反対側のアーケードの入口。「次郎助町センター」と書かれています。

吉祥寺駅前のハモニカ横丁は、終戦直後の闇市の姿がそのまま残っている横丁です。

漬物屋の清水屋がある通り。

鮮魚店もあります。

ハモニカ横丁の周囲を高いビルが取り囲んでいます。

今回は、忠海(広島県竹原市)の町並みと風俗を散歩します。

忠海は、竹原市の東に位置し、瀬戸内海を結ぶ重要な港として発展しました。忠海駅前には、江戸時代の面影を残す商家が残っています。

明治17年示達の貸座敷営業許可地に、忠海村向町(現在の竹原市忠海中町2-4)が指定されましたが、街中であったため、川下地区へ移転となりました。

旅館の建物。

スナックが1軒あります。

岩国の錦帯橋の近くの岩国二丁目に、登富町商店街と呼ばれるレトロな商店街があります。

商店が建ち並んでいた頃の案内板。

現在は、静かな商店街です。

反対側のアーチ。岩国市小売市場と呼ばれていたようです。

岩国の下川地区は、基地の影響を大きく受けた地域で、看板がアルファベットで書かれた商店が米軍基地の正門まで続いています。

基地正門前の通り。

洋服屋は特に、アルファベットで書かれた商店が目立ちます。

パブ・スナックが建ち並ぶ一画。

【参考文献】

*1 宮田伊津美:岩国・柳井今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.23

野里の商店街の南端に位置する「野里銀座商店街」。

看板には、「いつも楽しいお買い物センター」と書かれてして、楽しそうな雰囲気です。

この日は土曜日だったためか、シャッター通りと化しています。

魚屋さんが1軒だけ営業中です。

大門商店街の2階と3階は居住スペースになっています。

2階から3階への階段。

3階からさらにその上にも階段が続いています。

屋上の上にも小さなな部屋が作られています。

大門商店街は、中央の商店街のアーケードとその両側(南北)の飲食店街で構成されています。

北通りの飲食店街は、東西に入口があります。

北通りの飲食店街。

居酒屋やスナックが密集しています。

南通りの飲食店街。2階の居住スペースへつながる階段があります。

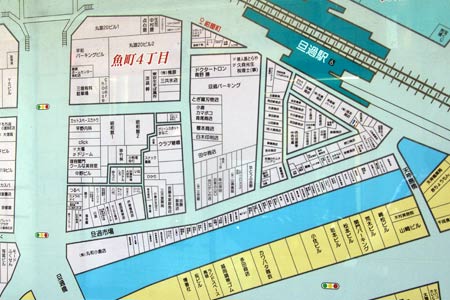

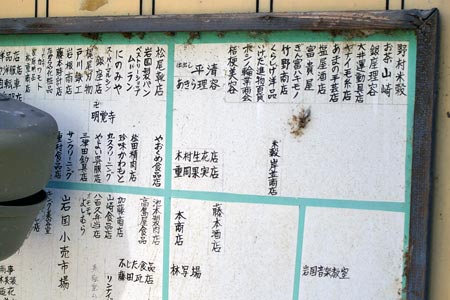

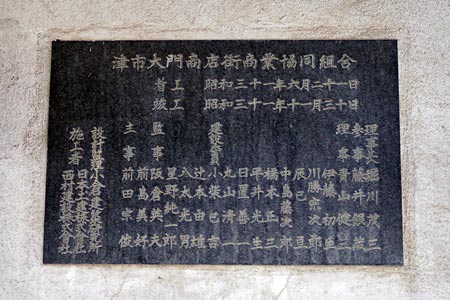

今回は、津(三重県津市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代から第二次世界大戦末期の昭和20年7月の津大空襲により、旧市街地全てが焼き尽くされるまで津観音を中心とした一帯は津の商業の拠点として栄え呉服屋をはじめ、一流の店が軒を連ねていました。戦後、大門商店街は復興し、昭和30年頃には、賑わいを見せていました。*1

大門商店街のアーケードの北側に、商業ビルが隣接しています。

このビルは、1階が飲食店、2~3階が居住スペースとなっている長屋型の商店街協同建築で、昭和31年に、津市大門商店街商業協同組合によって建てられました。

建物の奥行は、東西約70mぐらいの大規模なものです。1階部分は、スナックや居酒屋が集中する飲食店街になっています。

【参考URL】

*1 三重ふるさと新聞 大門商店街