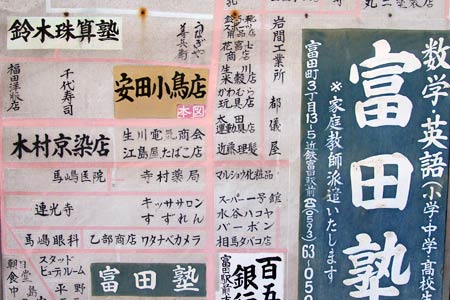

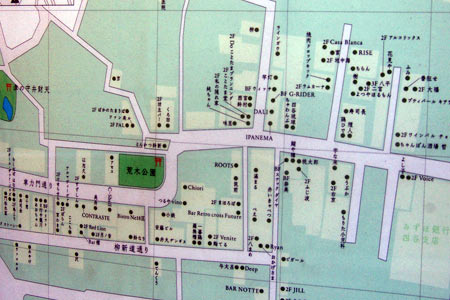

栄のプリンセス大通り(丸栄と明治屋栄ビルの間の通り)を南に入ったすぐ右側に栄小路があります。

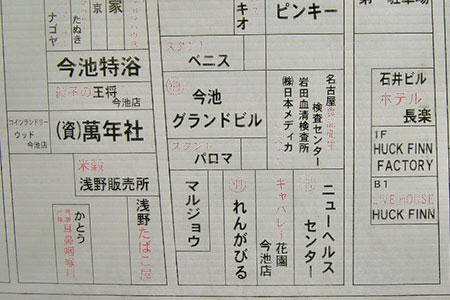

南呉服町と住吉町を結ぶ東西約90mの小路で、当時は約16の飲食店が軒を連ねました。八幡屋、夜来香本店は、当時から営業していた飲食店です。*1

現在も残る八幡屋。

北側は、駐車場になってしまったので、現在は片側だけの小路です。

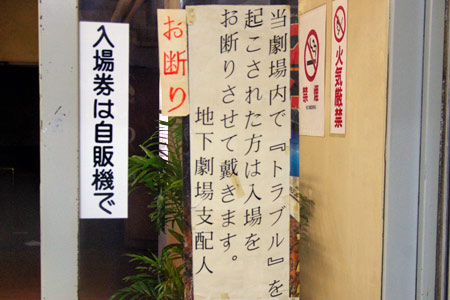

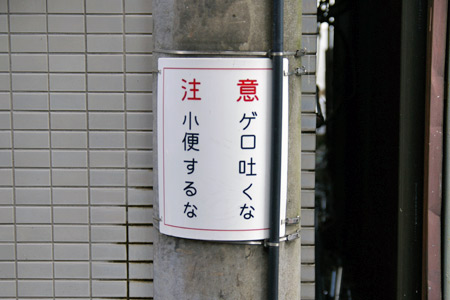

夜の栄小路。

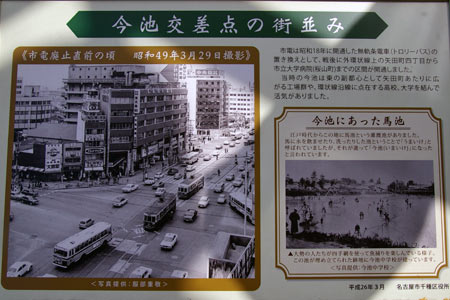

栄小路は、むつみ小路、松竹小路(現在は消滅)とともに、戦後の街づくりに貢献しました。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.74-P.75