かつて貸座敷が建ち並んでいた通りに、大きな木造の建物が残っています。

以前、遊女屋を営んでいた家で、1階は改造されて駐車場になっています。*1

小庭をコの字型で囲む形で建てられていて、各部屋は廊下で結ばれていました。*1

建物の裏側。

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.93

かつて貸座敷が建ち並んでいた通りに、大きな木造の建物が残っています。

以前、遊女屋を営んでいた家で、1階は改造されて駐車場になっています。*1

小庭をコの字型で囲む形で建てられていて、各部屋は廊下で結ばれていました。*1

建物の裏側。

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.93

室津半島の西南端に位置する室津は、上関とともに、帆船が潮待ち、風待ちをする寄港地として賑わいをみせたところです。2つの港町をへだてる海峡には、多くの貨物船が行き来し、現在も主要な内海航路になっています。*1

室津の北端には海を埋め立てて作った築出しがあって、ここに遊女屋が並び、福浦とともに昭和初期まで賑わいをみせていました。*1

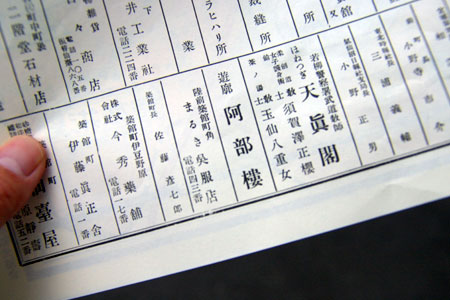

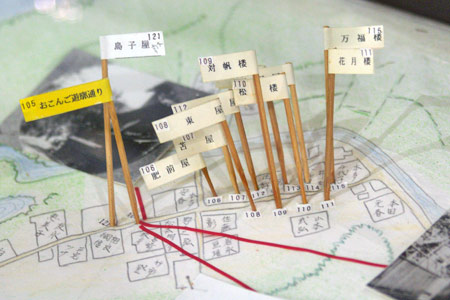

昭和11年の市街図*2 によると、この通りには、大正楼、さかゑ楼、東京楼、東楼、春帆楼、いろは楼などの貸座敷が建ち並んでいました。

昭和11年の市街図*2 にも記載のある「ニコニコ」亭。

海側に建つ木造家屋。

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.37,P.93

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社, 1937)第450号 山口県

上関の町並みを歩きます。

木製の消火器箱。

「火事と救急は119」の看板。

別のタイプの消火器箱。

上関の福浦に人家が建ち始めたのは江戸時代半ばすぎの安永6年(1777年)のことで、新地として34ヶ所の屋敷がひらかれました。昭和初年、福浦には7軒の遊女屋があって、こちらの家はそのうちの1軒でした。*1

ほぼ正方形の敷地に中庭を口の字型で囲む形で建てられて、2階が客室で、それぞれの部屋は廊下で結ばれていました。*1

その後、旅館「きはらし」に転業しました。*2

入口には、「きはらし」と書かれた看板が掲げられていました。*1

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.91(立面図に「きはらし」の記載)

*2 ゼンリン:熊毛郡No.2田布施町・平生町・上関町(ゼンリン,1990)P.136

今回は、上関(山口県熊毛郡上関町)の町並みと風俗を散歩します。

上関は、室津半島の先にある長島の北東端に発達した港町で、かつては、帆船が潮待ち、風待ちをする寄港地として賑わいをみせたところです。*1

昭和11年の市街図*2 によると、福浦港付近の海岸線に貸座敷の「山水亭」がありました。

1990年の住宅地図*3 によると、このあたりに同じ屋号の割烹旅館「山水」がありました。「山水亭」の名残かもしれません。

海岸線に沿った道路とは別に山側にもう1本道が続いています。

このあたりは、「新地」という地名で呼ばれていました。*3

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.37,P.91

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社, 1937)第450号 山口県

*3 ゼンリン:熊毛郡No.2田布施町・平生町・上関町(ゼンリン,1990)P.136

俵谷山温泉は、昭和な雰囲気が漂う温泉街です。旅館やお土産店が建ち並びます。

お土産店では、俵谷山温泉の名物「猿まんじゅう」や民芸品が売られています。

その中でも陳列棚を埋め尽くしているのは、麻羅観音の売店で売られていたものと同じ男根のオブジェ。

会陰のオブジェもあります。

麻羅観音のすぐ近くに「子安観音、この下に有ります。」の看板。

階段を降りると、美しい渓谷の脇に祠が見えます。

子安観音。

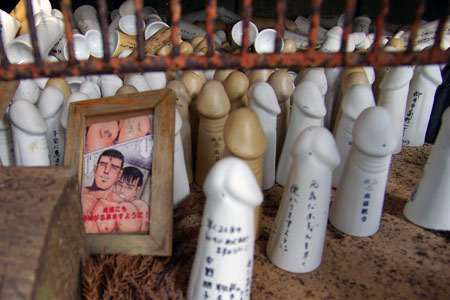

石の男根が奉納されています。

地元に残る「麻羅観音由来記」によると、天文12年、この地の豪族大内義隆が、逆臣陶晴堅の手勢に追われて九州へ落ちのびようとしたが、果たさず、大寧寺で没しました。その義隆の一子を家臣安田某が、女装させ、俵山でしばらく逃避生活を送っていましたが、これが敵の知るところとなって、安田某は、幼主の首をハネて自刃しました。敵の追手は、幼主の首と彼が男であった証拠として、”一物”を切り取って持ち帰りました。村人は、幼主をしのんで、そこにホコラを建て、俵山温泉が不妊症にも特効があることから、麻羅観音と結びつけてリンガ(男根)を奉納するようになったと伝えられています。*1

ホコラの周囲には、大型の男根が乱立します。

睾丸も表現されています。

麻羅観音近くには売店もあり、男根が販売されています。

【参考文献】

*1 伊能孝:日本列島禁断の旅(桃源社,1967)P.162-P.165

今回は、俵山温泉(山口県長門市)の町並みと風俗を散歩します。

俵山温泉にある麻羅観音は、温泉町から歩いて10分くらいの道路沿いにあります。

こんもりとした森の中に小さなホコラが建っていて、大小数百のリンガ(男根)が奉納されていて、異彩を放っています。*1

ホコラの内部には、大きな木製の男根。

数百本ものリンガ(男根)がうず高く積まれています。*1

【参考文献】

*1 伊能孝:日本列島禁断の旅(桃源社,1967)P.162-P.165

湯本劇場の奥に、「山口秘宝の館」がありました。2009年頃までは、閉館した建物が残っていたようです。「驚異!!性の神々と神秘なる世界」と謳った秘宝館のなかには、”秘宝宮”が建立され、男根と女陰が合体した立体物が祀られていました。展示物の中には、一体500万円余をかけて精巧に作られた蝋人形などもありました。*1

建物は、お城のような立派な建物でした。*1

敷地の塀にその面影が残されています。

秘宝館の床の痕跡と思われるタイル。

秘宝館があった敷地は、現在は駐車場となっています。

【参考文献】

*1 井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.92-P.95

音信川(おとずれがわ)沿いに温泉街から大寧寺へ向かう道路沿いは、湯本観光ホテルなどが建ち並ぶ観光エリアです。

ここに、かつて、ストリップ劇場の「温泉劇場」がありました。*1

川沿いの舟形になっている土地が、かつての劇場跡地です。

現在は、更地となっていて、当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 ゼンリン:長門市(ゼンリン,1990)P.94

今回は、湯本温泉(山口県長門市)の町並みと風俗を散歩します。

音信川沿いにある公衆浴場の「恩湯」(おんとう)は、赤い瓦屋根と「湯本温泉」のネオンが特徴です。

なつかしさが漂うネオン看板。

源泉かけ流しの公衆浴場です。

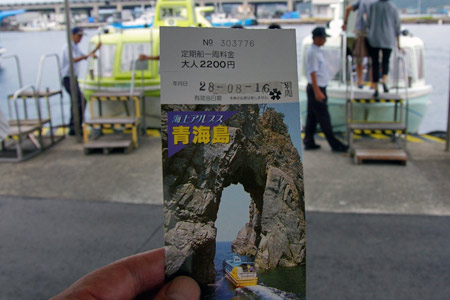

仙崎の半島の先に続く青海島の北岸は日本海の荒波を受けた浸食地形となっていて、その奇岩の並び立つ様子は「海上アルプス」とも称されています。その「海上アルプス」を観光船で巡ることができます。

夫婦岩。

男性観音。

「女性観音」というのもあるそうですが、船内のアナウンスが聞き取りにくく、どこが女性観音なのかよく解りませんでした。

旧遊廓街の北側の昔からの道幅の狭い路地。

民家の前に小便小僧が立っています。

ベルギーの小便小僧のレプリカでしょうか。

現在、水(小便)は出ていません。

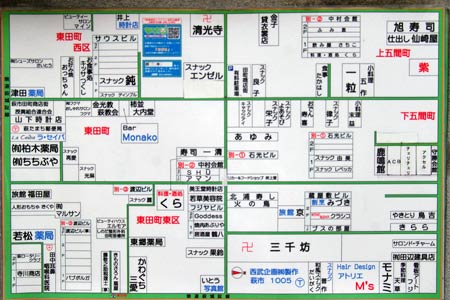

みすゞ通りの商店街で見かけた仙崎の市街図に、銭湯の仙崎湯跡が記載されています。

場所は、遊廓街へ向かう道の途中です。

仙崎湯跡。建物は、蔦で覆われています。

円型の窓を持つ洋風の建物です。

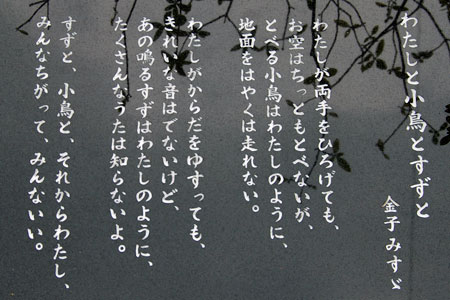

仙崎生まれ育った童謡詩人金子みすゞのブロンズ像。金子みすゞ記念館から「 みすゞ通り」を約150m北上した場所にあって、像の周辺は庭のように整備されています。

代表作「わたしと小鳥とすずと」。

安倍首相の揮毫。「みんなちがってみんないい」

金子みすゞは、26歳の若さでこの世を去りました。夫が遊廓でもらった病気(淋病)を移されたことや、娘の親権問題が原因で服毒自殺したとされています。*1*2

【参考文献】

*1 矢崎節夫:童謡詩人金子みすゞの生涯(JULA出版局,1993)P.296,P.323,P.339

*2 西村祐見子: 別冊太陽(2003.4 通号122)「金子みすゞの生涯」P.116

今回は、仙崎(山口県長門市)の町並みと風俗を散歩します。

仙崎は、山口県長門市街の北側に位置する半島の町で、山陰本線支線の仙崎駅から半島の先端までは、歩いて30分ほどです。市街の中央の通りは、仙崎出身の童謡詩人、金子みすゞの名をとって、みすゞ通りと呼ばれています。

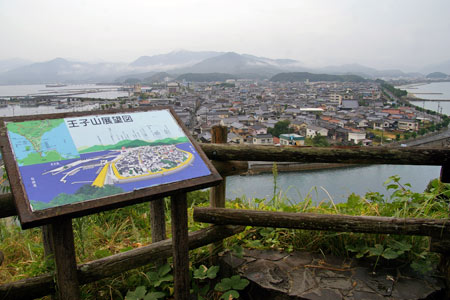

青海島の王子山公園からは、仙崎の半島の全容を眺めることができます。

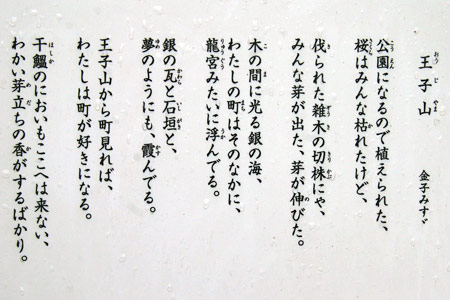

金子み すゞの「王子山」に、「 わたしの町はそのなかに、龍宮みたいに浮かんでる」と詠まれています。

金子み すゞ「王子山」。

芳和荘の1階のお風呂場へ向かう廊下。

風呂場の入口は、日本庭園のようです。

岩風呂。

椅子も岩でてきいます。慣れないとお尻が痛いです。

旧遊廓の芳和荘。8年前に宿泊しましたが、今回2回目の宿泊です。

木造の建物は、以前とまったく変わらず、老朽化していません。

木製の階段の裏側。

落ち着いた感じの和室。

五間町のスナック街。

隣接する東田町は、比較的新しい商業ビルのスナック街であるのに対し、こちらは、昔ながらの建物が多いです。

モダンな建物が軒を連ねます。

カラフルなスナックの店舗。

今回は、萩(山口県萩市)の町並みと風俗を散歩します。

萩市の繁華街は、東田町と五間町に集中しています。

東田町には、比較的新しいスナック店や居酒屋などが入居する商業ビルが集まっています。

商業ビルのスナック街。

夜は、多くの客で賑わいます。

340号線から山道に入り、案内に従って奥へ進むと、金勢精神社の境内に到着します。

金勢精神社。

大きな石のコンセイサマ

ご神体のコンセイサマ。高さは、1.5m程あります。

遠野駅から340号線を北東へ7Kmほど行くと、「山崎のコンセイサマ」の入口を示す看板に行きつきます。

しばらく行くと、山崎のコンセイサマの案内板があります。

道の両脇には、陰陽石が置かれています。

山崎金勢茶屋にあった切株。

遠野には、性神を多く見かけます。その一つ、「程洞のコンセイサマ」は、遠野市街の南側の丘陵にあります。

急峻な山腹を延々と昇るとようやく鳥居が見えてきます。さらにこの鳥居をくぐって石段を登った上に、コンセイサマが安置されています。*1

コンセイサマが安置されている祠。

遠野物語の第16話に、「コンセサマを祭れる家も少なからず。(中略)石又は木にて男の物を作りて捧ぐる也。今は追々とその事少なくなれり。」と書かれています。*1

手前に、並べられている男根。

【参考文献】

*1 原左門:遠野のいまと昔(有志舎,2015)P.101-P.102

この日は、旅館福山荘に宿泊。昔ながらのレトロな旅館です。

広くて豪華な部屋。

夕食は、お膳に置きくれないくらいの皿数の多さです。

コップ一杯のどぶろくがサービスでつきます。プチプチと音をたてて泡が出ていました。

遠野駅前のスナック。木造母屋を改造した看板建築の建物が多く見られます。

ネオン看板の痕跡。

2階建てに見えるスナックの建物。

後ろから見ると1階建てであることが解ります。

遠野駅前の歓楽街。ネオン看板の枠のみが残っています。

壁面に「パチンコ」と書かれた建物。

緩やかにカーブを描いてスナック街が続いています。

飲み屋街の東端。Y字路になっています。

今回は、遠野(岩手県遠野市)の町並みと風俗を散歩します。

遠野の裏町(現在の仲町)に、遊女屋ができたのは、明治11年の滝田火事で裏町が全焼した後です。明治18年、当局者は町の復興のため、裏町を三業の指定地として茶屋(遊女屋)を集めました。当時の遊女屋は、大橋楼、菊一楼、三海楼、寿楼、朝日楼、吾妻楼、福田楼、それに通称三階といった恵比寿楼の8軒で、これに後で紫明館が加わりました。*1

昭和3年の市街図*2 によると遊女屋の紫明館はこのあたりにありました。

現在、仲町と呼ばれているあたりが、「裏町」でした。

遠野物語拾遺二五二に、「青笹村の関口に、毎日毎日遠野の裏町に通って遊ぶ人があった。その遊女屋の名が三光楼であった故に、土地の者はこの人をも三光楼と呼ぶようになったが、しまいにはそれが屋号になって、今でもその家をそういっている。」とあります。*3

しかし、裏町には、三光楼という遊女屋はなく、三階楼をもじって「三光楼」と言ったのだと思われます。*4

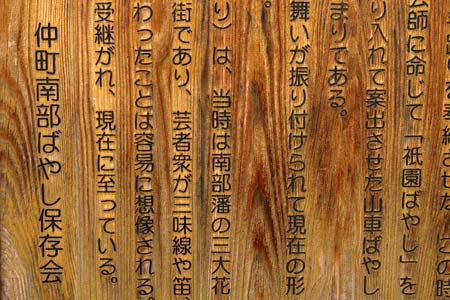

「南部ばやし」の案内板。当時の仲町(裏町)では、芸者衆が三味線や笛、太鼓を持って加わりました。

【参考文献】

*1 遠野市史編集委員会:遠野市史 第3巻(万葉堂書店,1976)P.547

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)岩手懸

*3 柳田国男:新版 遠野物語(角川書店,2004)P.196

*4 遠野物語研究所:注釈遠野物語拾遺(遠野物語研究所,2013)P.156-P.157

「しんど」と呼ばれた新穀町通りは、かつては遊廓街(黒沢尻遊廓)でした。遊廓の入口にあたる賑橋の近くには、賛成楼がありました。*1

その向かい側にあった千花楼があった場所は、現在は大きな商業ビルが建っています。*1

遊廓街の西側から見た東方。写真の左手前(旧トップフード付近)に松月楼がありました。*1

商店街の中で、唯一、当時の屋号が残る米店の紙野屋。通りを挟んだ向かい側に、遊女の検査場と花月楼がありました。*1

【参考文献】

*1 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.55「明治30年代の新穀町の盛り場」

北上(旧黒沢尻町)の遊廓は、新穀町にありました。*1

新穀町は「西裏」と称され、小料理屋と遊廓が集中した新開地で、いわゆる赤線区域でもありました。新穀町の入口には、広瀬川にかかる「賑橋(にぎわいばし)」があって、この橋から西が遊廓の免許地で、馬喰、鉱山関係者などで賑わいました。*2

現在、賑橋はありません。

賑橋があったと思われる場所(駐車場脇)には、小さな水路が流れています。

かつて賑わい橋がかかっていた広瀬川の名残でしょうか。

【参考文献】

*1 全国遊廓案内(日本遊覧社, 1930)P.120-P.121

*2 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.57「西の玄関口・新穀町」

往時の黒沢尻町(現在の北上市街)の飲食街は「東裏」(花柳界)と「西裏」(遊廓街)に二分されてされていました。「東裏」は、本通りの東側にあたり、東京屋、大安楼、常盤木、観月、喜久乃屋、吉田屋、今野屋等に代表される料亭をを中心とする花柳界でした。*1

本通りの東側の諏訪町2丁目に、当時の屋号「大安楼」を引き継ぐ料理屋が現在も営業中です。

レトロな雰囲気の店内。

刺身定食、北上コロッケ、ビールを注文。

デザートに、トマトのレモン煮を注文。フルーツのように甘くておいしいトマトです。

【参考文献】

*1 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.57「西の玄関口・新穀町」

青柳町2丁目の歓楽街。広い通りに長屋風のスナックの路地が交差します。

青色のスナック店。

長屋風のスナックの建物。

両側にスナック店。

青柳町2丁目の歓楽街。スナックが密集するエリアです。

小料理、おでんの「あいこ」。

レトロな店の入口。

あいこ。

ゲートの裏側は、破損が少なく、店名が確認できます。

今回は、北上(岩手県北上市)の町並みと風俗を散歩します。

北上の繁華街の青柳町。

楽天小路と名付けられた横丁があります。

両側に居酒屋やスナックが建ち並びます。

ゲートの裏側は、破損が少なく、店名が確認できます。

釜石駅から南リアス線の隣の駅、平田(へいた)駅で下車し、西へ2Kmほどのところに、「コインランドリー090」がありあす。*1

コインランドリー脇に、ハンバーガー自動販売機が設置されています。

残念ながら、チーズバーガーは売り切れでした。

バス停の形をした看板。遊び心があります。

【参考文献】

*1 越野弘之:昭和レトロ自販機大百科(洋泉社,2015)P.40

釜石市街になる銭湯の「鶴の湯」。

油田型の煙突。

入口には、アジサイが咲き誇っています。

「鶴女湯」「鶴男湯」と表示されています。

釜石の遊廓は、現在の釜石市浜町3丁目のあたりにあって、北側から、気晴館、鈴木楼、黄金楼、布袋楼、花月楼、美芳楼、東楼、紺楼、三陸楼、福寿楼、東海楼、幸楼、と建ち並び、釜石貸座敷組合が組織されていました。*1

遊廓街の南端にあった幸楼と同じ屋号の料亭「幸楼」。*1

遊廓の北側。気晴館、鈴木楼、黄金楼があったと思われるあたり。

大正15年の「釜石案内」*2 には、「遠く望めば、さながら、阿房宮(あぼうきゅう、秦の始皇帝が建てた大宮殿)のようであった」と、記されています。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 岩手県(東京交通社,1925)

*2 伊藤天山:釜石案内(釜石町,1926)P.135

今回は、釜石(岩手県釜石市)の町並みと風俗を散歩します。釜石市街になるKUNIYA(928)ビル。レトロ自販機が設置されています。

928の店舗は震災時、二階まで津波の被害を受けました。この自販機が設置されたのも震災復興のためです。*1

チーズバーガーを注文。調理中を示す赤ランプが点滅します。

出来上がり。

【参考文献】

*1 越野弘之:昭和レトロ自販機大百科(洋泉社,2015)P.40

太田の坂道の途中にあるスナック店。「HAMACHIDORI(はまちどり)」と書かれた洋風の建物です。

1階部分がスナック店です。

三日町の七十七銀行へ向かう道の途中にあるスナック。

スナック「ブーケ」。

王将マーケットの入口。

通路の両側にスナックが並んでいます。

ほとんどの店舗は休業中ですが、営業中のスナックもあるようです。

朽ち果てた看板。横向きに取り付けられていたのだと思います。

通路は、反対側の出口へつながっています。

太田の坂道を登っていくと、王将マーケットが見えてきます。飲食店が入っている雑居ビルで、映画「自虐の詩」にも登場しています。*1

「自虐の詩」では、主人公の幸江(中谷美紀)の故郷は気仙沼で、「王将マーケット」は、学生時代の新聞配達エリアでした。

看板の側面に「王将飲食街」と書かれています。

建物の上部には、将棋の駒「王将」のモニュメント。

南側の入口。

【参考文献】

*1 横山芳一,菊田清一,今野俊宏:仙台学 vol.9 歩く見る聞く仙台(荒蝦夷,2005)「気仙沼たてもの散歩 大正昭和港町伝説」P.202

戦前、気仙沼の太田は遊廓街(銘酒街)でした。現在は、飲食店は数えるほどしかありませんが、昭和40年代までは、一大歓楽街で、港に船が着くと船員たちは銭湯に入ってこざっぱりして、一斉に太田に繰り出したものでした。*1

坂道を登ったY字路(現在は、駐車場となっている場所)に、居酒屋風本サロがありました。いわばハイブリッド風俗ともいえるユニークな店でした。*2*3*4

2011年頃までは営業していたようです。*4

「G」というピンサロは、3人の女のコが順々に席に付き、その際に女のコと直接サービスを交渉するというかなり複雑なシステムで、追加料金1万5000円を払うと広い部屋に移動しました。*2

店の入口脇の看板には、「月 バリバリ、火 ギンギン、水 ビンビン、木 ドンドン、金 ガンガン」と書かれていました。*4

【参考文献】

*1 横山芳一,菊田清一,今野俊宏:仙台学 vol.9 歩く見る聞く仙台(荒蝦夷,2005)「気仙沼たてもの散歩 大正昭和港町伝説」P.202

*2 ミリオン出版:俺の旅(2008.8.5)「嗚呼 女体ドックに挿入る!!港町ブルース」P.103

*3 ミリオン出版:俺の旅(2009.9.1)「列島裏風俗夏スペ 18連発みちのく裏旅」P.150

【参考URL】

*4 グーグルマップ:2011年7月のストリートビュー(2016年8月2日時点)

今回は、気仙沼(宮城県気仙沼市)の町並みと風俗を散歩します。

気仙沼市魚町1丁目の亀乃湯は、震災後、見事に復興を果たしたことで、テレビや雑誌で報道されている銭湯です。

周囲に他の商店は、ほとんど見当たりません。

立派な煙突。

塩釜の盛り場である尾島町(おじまちょう)のスナック街。

木村聡氏の著作「消えた赤線放浪記」によると、風俗店としては、盛り場の入口に「ロンドン」、「中国式エステ」、そのほかにファッションヘルスもあったそうですが、現在は見当たりませんでした。*1

看板建築の木造家屋が建ち並びます。

鮮やかな黄色の建物。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.102

塩釜市本町の商店街には、古い建物が多く残っています。

レトロな美容室。

横からみると、看板建築であることがわかります。

側面には、小さなドアや窓が密集しています。

旧えびや旅館は、内部を見学することができます。*1

3階の廊下からは、御釜神社前の道路が見渡せます。

3階には、小部屋が4つあります。

大隈重信が宿泊した「桜の間」。

天井には満開の桜が描かれています。

【参考URL】

*1 河北新報オンラインニュース(2016.4.17)「明治期の建物『旧えびや旅館』で開館式」

塩釜市本町にある旧えびや旅館は、震災前までは、茶舗「松亀園」として営業していた歴史的建物です。*1

震災による津波で一部浸水し、老朽化が進み解体の危機にありましたが、東北工大の調査の結果、明治初期の木造3階建ては塩釜では他になく、県内唯一の遊廓建築として残していくべき歴史的価値の高い建物であることがわかり、保存されることとなりました。*1

修繕され、美しい姿を見せています。

御釜神社の真向いにあって、塩釜の歴史を物語っています。*1

【参考文献】

*1 河北新報(2013.1.13)P.16「幕末・明治の遊郭建築被災し解体危機 塩釜の歴史遺産保存を」

塩釜の花街(赤線地帯)は、塩釜神社表坂を中心とした西町、仁井町、釜の前と点在していました。*1

昭和初期の地図を見ると、表坂に、大浦屋、田中屋、西町に、塩浦楼、花月楼、福二楼など、遊女屋と思われる屋号が確認できます。*1

昭和31年に売春防止法が成立し、昭和33年、塩釜最後の遊女屋、市川楼が廃業となり、赤線地帯は無くなりました。*1

市川楼があったあたり。*1

【参考文献】

*1 庄子洋子:塩竈ものがたり(庄子洋子,2007)P.2-P.3,附図「思い出の町並み 昭和初期塩釜市街地」

今回は、塩釜(宮城県塩釜市)の町並みと風俗を散歩します。

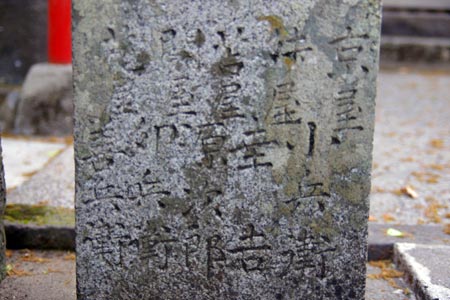

塩釜神社前の通りには、塩釜にちなんだ石碑が並んでいます。

井原西鶴の「好色一代男」巻三の「口舌の事ふれ」に塩釜が登場します。

仙台藩内での遊女町は、万治年間(1658-1660年)に禁じられていましたが、港町であった塩釜と石巻は黙認されていました。文化文政(1804-1829年)の記録では、塩釜には、216人の遊女と26軒の遊女屋、14軒の小宿屋敷がありました。好色一代男が描かれた天和2年(1682年)には、塩釜がすでに遊女町として知れ渡っていたことが伺えます(案内板より)。

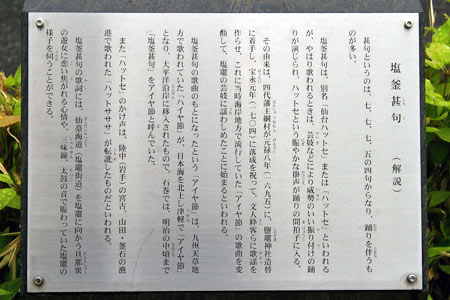

塩釜甚句が、歌われるときは、芸妓などにより威勢のいい振付の踊りが演じられます。塩釜甚句のもとになった「アイヤ節」は、九州天草地方で歌われていた「ハイヤ節」*1 が、日本海を北上し太平洋沿岸に移入されたものです(案内板より)。

塩釜甚句の歌詞には、仙台街道(塩釜街道)を塩釜に向かう旦那衆が遊女に恋い焦がれる心情や三味線、太鼓の音で賑わっていた塩釜の様子を伺うことができます(案内板より)。

【参考記事】

*1 風俗散歩(牛深):ハイヤ節の碑(2012.8)

千厩の小角食堂は、大正14年創業。

店内は、レトロな雰囲気です。

名物のあんかけかつ丼は、テレビ、新聞、雑誌等で幾度となく取り上げられました。(店の貼り紙より)

あんかけかつ丼(850円)を注文。味は、ソースかつ丼と同じですが、ソースがあんになっているのが特徴です。

店の裏口。駐車場からのお客様は、こちらから入ります。

夫婦岩の脇の階段を登って彌榮神社の鳥居をくぐると、小さな広場に出ます。

子宝明神と書かれた祠の中に、男根が見えます。

木製の会陰。

祠の後側に残る朽ち果てた木製の男根。

彌榮神社がある場所に、町のシンボルとも言える夫婦岩があります。

巨大な男石。亀頭部分に鉢巻がまかれています。

女岩。

階段を登って上から見ます。男岩と女岩は、お互い寄り添うように仲良く並んでいます。

今回は、千厩(せんまや、岩手県一関市)の町並みと風俗を散歩します。一関からJR大船渡線で気仙沼方面へ向かって50分。千厩駅で下車します。

駅前の自販機の脇に、白ポストが設置されています。

箱の側面。「少年に見せたくない本や雑誌をこの中に入れましょう。」と書かれています。

箱の下部の取り出し口。

磐井川を渡ったところの山目市民センターの隣に小さな神社(八雲神社)があります。

ここに、かつての花川戸遊廓の遊女達が信仰した道祖神があります。*1

この道祖神(男根神)は、かつての花川戸遊廓の恵比寿楼の隣にあったものでです。*1

お堂に安置されている男根。

【参考文献】

*1 花川戸遊児:いちのせき花柳界と花川戸遊廓(さとうまさはる後援会,2007)P.40

一関駅の北側。線路沿いに昭和を思わせる小路があります。

入口には、「ひぐれ小路」のゲート。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

めぐり逢い。

東地主町の食堂「大黒家」脇の路地を入ると、クランク状の小路の両側にスナック店が建ち並びます。

こじんまりとした飲食小路です。

BAR「真知子」の看板。

鏡張りの店舗。

一関市街の北側。今泉街道に近い大町7丁目。飲食店が散在しています。

風俗店だったと思われる建物が残されています。

現在は休業中です(「テナント募集」の貼り紙)。

サロン「マキシム」の看板。

錦町水天宮通りにある浦しま公園。

立派な日本庭園です。

庭園の中央にある恵比寿大黒御社。

この場所が、料亭「浦志満」だった頃に建立されました。

一関の花柳界は、現在の「錦町水天宮通り」にあって、昭和30年代後半より大いに賑わいました。芸者衆は、24人と盛岡に次ぐきれいどころ、唄、三味線、踊りと芸事は県内一、二と名声を博しました。一関の花柳界は、花川戸遊廓を中心に芸者は芸者、置屋は置屋としてのシキタリを守り、安く楽しく遊べた所に特徴がありました。料理屋でどんちゃん騒ぎのあと、芸者や太鼓持ちまで引き連れて磐井橋を渡って花川戸に繰り込むのが、粋な遊びでした。*1

錦町の東側のこのあたりには、置屋が3軒ほどありました。

カフェ六矢があったあたり。女給と飲んだり、ダンスをする洋風スタイルは、バー、クラブの先がけとなりました。*1

錦町の西側の南北の通り。

吉本、ひさごや、松の葉、梅本支店などがありました。*1

【参考文献】

*1 花川戸遊児:いちのせき花柳界と花川戸遊廓(さとうまさはる後援会,2007)P.29-P.32

若柳の本吉街道は、看板建築の建物が建ち並ぶ商店街です。

パーマ(美容室)の看板。

ノスタルジックな雰囲気が漂います。

別の美容室の花嫁看板。

若柳の中心部は、若柳側の北側の川北元町から本吉街道にかけてのあたりです。

菅原写真館は、昭和6年の「若柳町全図」にも記載されている写真館です。

マンサード屋根の建物が特徴です。

北側の用水路から見た写真館。

若柳橋の近くにブロンズ像があります。

格調高いブロンズ像です。

裸像のように見えますが、レオタード像です。

後方から。

地元の方の話によると、現在の阿部旅館の建物は、遊廓時代のものではなく、建て替えられたものだそうです。

庭に残る古井戸は、当時のままだそうです。

遊廓時代の雰囲気が残されている唯一の遺構と言えそうです。

代々伝わる松の木。

旅館(旧阿部楼)の敷地は、縦に長く広大です。

昭和6年発行の「若柳町全図」*1 によると、遊廓の阿部楼は、若柳大橋近くの川沿いの通りにありました。

現在は、阿部旅館に建て替わっています。

古くから伝わる町宿として、現在も営業中です。

この日は、阿部旅館に宿泊です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(若柳):若柳金成商工会(2016.7)

今回は、若柳(宮城県栗原市)の町並みと風俗を散歩します。若柳は、宮城県の最北端に位置する町です。

町の中心部にある若柳金成商工会。

商工会で、昭和6年発行の「若柳町全図」の復刻版が販売されています。

1枚(200円)購入。

裏面「若柳町案内」には、遊廓「阿部楼」の名が確認できます。

旅館「栄楽屋」は、遊廓当時のままに残されていた建物で、強者共の夢のあとを偲ばせていました。*1

平成16年、佐志生の老舗旅館「川口屋」が、「栄楽屋」を建て替え「川口屋別亭久楽」をオープンしました。*2

「久楽」の名は、創業者の「久吉」と「永楽屋」から取って名付けられました。*2

旅館からは、下ノ江の風光明媚な景色が見渡せます。

P.582

下ノ江港は帆船時代の風待ちの港であり、5万石城下臼杵の港でもあっ…

P.4

川口屋は大正3年創業の老舗旅館です。

平成16年に、下ノ江美崎にあっ…

下ノ江の旧遊廓街にある綿津見神社。

百度石があります。

下ノ江の遊廓は6軒あって、娼妓は30人。妓楼は、花屋、永楽屋等が有名でした。*1

昭和10年、下ノ江を野口雨情が訪れています。一行は、花屋のはなれに落ち着きました。このはなれ座敷は、岩の上にあって津久見島をみはるかす素晴らしい風景でした。

花屋には、「潮来汐去」「花屋楼にて雨情」の横額が保存されています。花屋の離れにて汐の満干にによる岩場の変化が特に興味をひいたものであった。*2

京屋小兵衛は、「下ノ江出店の始」*3 に記載のある名です。

下ノ江港遊廓は大分県北海郡下ノ江港字下ノ江に在つて、九州日豊線下ノ江駅から…

P.582

下ノ江港は帆船時代の風待ちの港であり、5万石城下臼杵の港でもあっ…

P.216

今回は、下ノ江(したのえ、大分県臼杵市)の町並みと風俗を散歩します。

帆船時代、下ノ江港は風待ちの港として賑わいました。船乗りたちは、船から下りると酒を飲み各地の港で風待ちしている間に覚えた歌や踊りで時を過ごしました。店では、そんな客の要望にこたえて酌をする女を置き、やがてこの女たちが遊女になり、”下ノ江女郎衆”と呼ばれようになりました。*1

明治時代に入り、帆船時代が去ると下ノ江港の使命は終わりました。下ノ江遊廓は、船員相手ではなく、町から人力車で遊びに来る紳士、紳商が主な客となり、この頃、今に伝わる下ノ江節が定着しました。*2

下ノ江節(抜粋)

下ノ江可愛や金毘羅山の松が見えますほのぼのと

下ノ江女郎衆は錨か網か今朝も出船を二隻とめた

下ノ江に女郎買って三つ子の沖で、はじくそろばん後やさき

下ノ江節は、遊廓の衰微とともに忘れ去られようとしましたが、大正15年、下ノ江観光協会によって復活し、戦後は、臼杵市桜まつり、別府市温泉まつりで婦人会が出演し、また、NHKでも放送されました。*3

「和」という屋号の店。古い町並みが残っています。

港町、佐賀関の商店街。から揚げ屋さんと理容室の間に路地の入口があります。

急な斜面に石垣が組まれています。

狭い路地が続きます。

正念寺の階段下のトンネルへと続きます。

佐賀関の臼杵湾側。古い美容室の建物が残っています。

テルミ美容室。錆びた看板がいい雰囲気です。

鮮やかな黄緑色のタイル。

窓枠は、ねずみ色。

港町の町並みに、スナックが点在します。

レトロなスナックの看板。

商店街のスナック店。

スナック「姫」。

古い町並みが残る佐賀関の上浦地区。

元妓楼「新枡屋」の建物が残っています。*1*2

現在は、商店(プロパン販売)になっています。新枡屋の向かい側は、元旅館の今津屋(写真左側手前)です。*2

今津屋は、文久4年(1864年)に、勝海舟と坂本龍馬の一行が来た折に、町をあげて接待し、「賄い方(まかないかた)」として活躍した屋号です。(案内板より)

建物脇の路地。

【参考記事】

*1 風俗散歩(佐賀関):100年以前の屋号の建物(2016.6)

【参考文献】

*2 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

今回は、佐賀関(さがのせき、大分県大分市)の町並みと風俗を散歩します。

現在の地図に重ねて、100年以前の屋号の建物の位置が赤枠で記されています。

佐賀関の中心街。

建物の前には、看板が設置されているので、解りやすいです。

写真の平野屋元呉服店で、現在は佐賀関郵便局です。郵便局の道を挟んだ反対側(現在の井口天真堂薬局のあたり)には、妓楼(遊廓)の「今利」がありました。*1

佐賀関では、遊廓のことをカッセキ(貸席)といい、昔は100人ぐらいの女性がそこで働いていました。その関係から、佐賀関には呉服屋さんが多くありました。*2

【参考文献】

*1 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

*2 大分市教育委員会:佐賀関地区 大分市伝統文化調査報告書4(大分市教育委員会,2011)P.71

口之津から島鉄バスで約20分、原城前のバス停で下車。そこから原城跡までは徒歩約10分です。

原城は、島原の乱最後の舞台となった場所です。

京都の島原遊廓の名前の由来は、島原の乱というのが定説です。六条三筋町の遊郭が強制移転させられたとき、その命令があまりに唐突であったため業者は大混乱しました。その混乱の状況が島原の乱のようだったので、新遊廓を「島原」と称したというわけです。*1

原城跡の碑。

島原の乱の総大将となった天草四郎時貞の像。島原遊廓の命名のきっかけをつくった人物です。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.25

口之津の南大泊に、「苧扱川(おこんご)」という奇妙な地名があります。かつて遊廓があった場所としても知られています。*1*2

「苧扱川」は、苧麻(ちょま、木綿以前の代表的な繊維で現在も栽培される)をしごいて(扱くは、粉をこぎ落すの意)繊維をとる仕事をした川であることから言いならわした地名と考えられています。*1

「旧口之津町字界」を見ると、この付近を「苧扱川」が流れ、「苧扱川」という字区画があったことがわかります。*1

写真の橋の左側がおこんご遊廓跡地*2 です。

「苧扱川(おこんご)」の下流へむかうと、「苧扱橋」がかかっています。

「おこぎばし」と発音するようです。

【参考文献】

*1 口之津史談会:口之津の歴史と風土(口之津史談会,2007)P.38-p.42,P.56-P.66

【参考記事】

*2 風俗散歩(口之津):おこんご遊廓跡地(2016.6)

口之津の市街から南側に峠を越えると南大泊です。

さらに、西へ進んだところが、おこんご遊廓通りです。*1

このあたりが10軒の遊廓が建ち並ぶ一画の入口です。*1

肥前屋、苫屋、徳村屋があったあたり。*1

花月楼、松月楼、対帆楼があったあたり。*1

【参考記事】

*1 風俗散歩(口之津):歴史民俗資料館の遊廓に関する展示(2016.6)

口之津には、古くから屋号をつけた家が多く見られます。*1

多くは単に流行的な屋号とも推察されます。*1

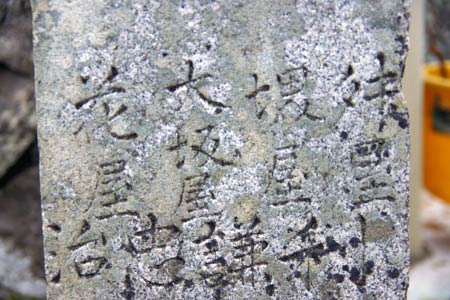

遊廓発祥地の肥前屋(後に苧扱川にて遊廓)があったあたり。*1

同じく、遊廓発祥地の大坂屋があったあたり。*1

【参考文献】

*1 太玄興正:口之津港変遷史(昭和堂,2012)P.106,附図「口之津村御案内」

口之津歴史民俗資料館に、遊廓に関する展示があります。

かつての町並みが再現された展示によると、口之津における遊廓の発祥は、大坂屋(写真左)と肥前屋(写真右)でした。

肥前屋は、後に苧扱川(おこんご)に移転しました。*1

口之津港が石炭積出しで活気に満ちた明治中期は、島原をしのぐ賑わいで、港町は、約1.5kmにわたりました。廻船問屋、旅館、木賃宿を営むものもみられ、遊廓は、人家が密集してくると大泊から町はずれの苧扱川(おこんご)に移されました。*2

おこんご遊廓通り。

【参考文献】

*1 太玄興正:口之津港変遷史(昭和堂,2012)P.106,附図「口之津村御案内」

*2 隈部守:人文地理(24(5),1972.10)「石炭産業発展期における口之津港の盛衰」P.74

口之津港近くにある「口之津歴史民俗資料館」。からゆきさんの展示コーナーがあります。からゆきさんは、口之津から始まったとされています。島原ではからゆきさんのことを語ることはタブーとされていますが、口之津だけは例外で、口之津歴史民俗資料館には「からゆきさんコーナー」があり、からゆきさんの遺品などが展示されています。

シンガポールの娼館跡や日本人墓地にあるからゆきさんのお墓など、からゆきさんのことが説明されています。

女衒(ぜげん)、村岡伊平治。村岡伊平治は、明治20年(1887年)、中国の上海へ渡った際、誘拐されて奥地に監禁されていた日本人女性55名を救出しました。これらの女性たちは、士族や商家出身の美人揃いで、年齢は14歳から19歳までした。皆、外国の生活にあこがれ、騙されて連れてこられ、支那人に処女を奪われたのでした。村岡伊平治の行動は、ここまでは良かったのですが、救出した女たちの処置に困り、香港、シンガポール、カルカッタなどの東南アジア各地に女郎として売り飛ばしてしまい、これに味をしめて、村岡伊平治は、女衒家業に乗り出すことになりました。*1

村岡伊平治は、前科者を使って誘拐団を組織し自分はその親分にすわりました。村岡伊平治が扱った女の数は、明治22から27年までの5年間、シンガポールで手がけた数だけでも3,222人にのぼりました。*2

からゆきさんが帰国に際して、着物など身の回りのものを入れてきたブリキ製のトランク。ローマ字と日本語で記名してあります。*3

【参考文献】

*1 河合譲:村岡伊平治自伝(南方社,1960)P.34-P.35

*2 日本残酷物語. 第1部(平凡社,1959)P.364

*3 口之津史談会:口之津の歴史と風土5号(2007)P.129

今回は、口之津(くちのつ、長崎県南島原市)の町並みと風俗を散歩します。

島原の南端にある口之津港は、天草の鬼池港とは島鉄フェリーで約30分で結ばれている玄関口です。明治時代、口之津港は、石炭の積み出し港として空前の賑わいを見せていました。

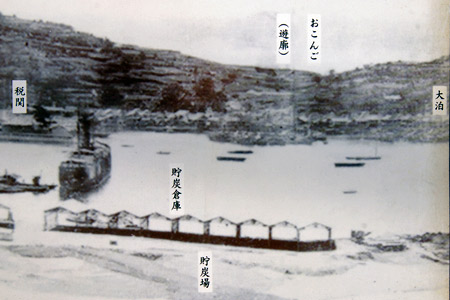

ふ頭の防潮壁に、石炭の積み出しで賑わっていた頃の口之津港の写真が掲載されています。

おこんご(苧扱川)遊廓の記載があります。「税関」があった場所には、現在は口之津資料館が建っています。

おこんご(遊廓)方面の遠望。

島原市街の商店街(島原温泉ゆとろぎの湯近く)。

湧水路に、「犬・猫の『うんち』放置禁止!!」の看板。

旧舟津新地*1 近く。車1台分の空地があります。

「駐車・犬のフンお断り」の看板。

【参考URL】

*1 風俗散歩(島原):舟津新地跡地 (2010.1)

島鉄バスターミナル近くにある宝来泉浴場。

現在は、休業中です。

コンクリート造りの銭湯です。

バスターミナル側から。

湊新地遊廓の南側の通り。「土佐屋」(昭和32年当時の屋号)があった場所です。*1

駐車場の看板に、当時の屋号「土佐屋」の名残。

駐車場から北側を見たところ。

この付近には、「亀福」がありました。*1

「土佐屋」の裏側は、運河になっています。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.143 「旧島原湊町湊新地廓屋号復元図」

湊新地遊廓跡の東側の通り。

このあたりには、「一力」、「金波楼」がありました。*1

「翠月」跡。*1

長手方向に廊下を配し、四畳半もしくは六畳の部屋を並べている造りです。*2

玄関付近。

建物の東側の窓。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.143 「旧島原湊町湊新地廓屋号復元図」

*2 川野好美,他:日本建築学会大会学術講演梗概集(2010.9)「島原・湊新地の空間構造と遊廓建築」

湊新地は、明治3年に造成され、明治12年頃、それまで島原市内の南風泊や川尻に散在していた遊廓を移転させて遊廓街がつくられました。*1*2

その後、昭和32年に赤線廃止になるまで湊新地遊廓は存続し、昭和34年に島原外港ができるまでは、湊新地が島原の港としての中心的役割を担いました。*2

湊新地を歩いていると、レンガ塀があることに気づきます。

湊新地は港町と遊廓街という表と裏の世界が一つの島に共存していたことから、レンガ塀が表と裏の世界を分けていたと考えられています。*2

現在は、駐車場となっている一画。大きなレンガ塀が残されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):湊新地遊廓跡地(2010.1)

【参考文献】

*2 川野好美,他:日本建築学会大会学術講演梗概集(2010.9)「島原・湊新地の空間構造と遊廓建築」

大師堂の天如塔の隣の案内板や碑が設置されている一画。

大師堂 施設案内図。

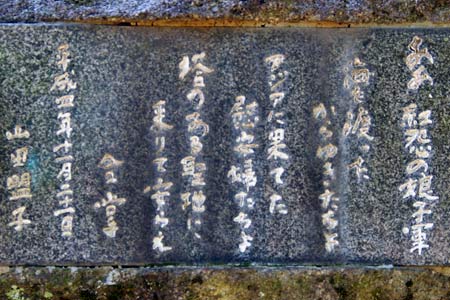

女性哀史を中心とした多数の著作がある山田盟子さんが建立した供養碑「痛魂」。

「痛魂」の供養碑には、次のように刻まれています*1

あ、あ、紅怨の娘子軍

海を渡ったからゆきたちよ

アジアに果てた慰安婦たちよ

塔のある聖地に来りて安らえ

合掌

【参考文献】

*1 山田盟子:「娘子軍」哀史 ー からゆき、娼婦、糸工女たちの生と死(光人社,1992)P.271-P.274

今回は、島原(長崎県島原市)の町並みと風俗を散歩します。

島原市湊道1丁目にある理性院大師堂。

からゆきさんの遺跡ともいえる天如塔。*1

最近、修復され、鮮やかな水色の塔になりました。

この塔は、明治42年(1909年)に大師堂の開祖である広田言証師により建立されました。内部には螺旋(らせん)階段が二つ(登り用と降り用)あり、仏の体内巡りを意識した珍しい建造物です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):理性院大師堂

旧東海道(伝馬町通り)が国道247号線と交差するあたり。裁断橋跡の碑があります。

寛政12年(1800年)、熱田の築出(つきだし)に鶏飯屋(けいはんや)なる新奇な茶店が出来ました。その店の女中の一人に「お亀」と呼ばれる人気者がいて、まもなく「お亀」の名が熱田の飯盛女の総名となりました。鶏飯屋の流行につれて、築出一帯は、「新長屋」と呼ばれる遊里となり、その流行にあおられて、享和3年(1803年)に、神戸(ごうど)が遊里化し、いにしえからの伝馬町とあわせ3箇所が競う状況となりました。神戸は1等地、伝馬町が2等地、新長屋は3等地でした。これらの飯盛女たちはすべて「お亀」と呼ばれました。*1

築出は、現在の裁断橋跡付近*2 、神戸は、熱田荘のあたり*3 にありました。大正時代の裁断橋の写真(案内板より)。

同じ場所に都都逸発祥の地の碑があります。

その頃、飯盛女(お亀)にまつわるこんな流行唄がありました。

お亀買う奴あ天窓で知れる 油付けづの二つ折れ

そいつはどいつじゃどいつじゃ ドドイツドイドイ

この唄の囃子言葉の「ドドイツドイドイ」が都都逸の由来になったと言われています。江戸では「都都逸節」、大阪では「よしこの節」、名古屋では「名古屋節」と呼び名が違っていました。よしこの節は四国に伝わり、徳島の阿波踊りで唄われる「踊るアホウに見るアホウ、同じアホなら踊らにゃ損そん」という有名な唄がうまれました。*4

【参考文献】

*1 名古屋市教育委員会:名古屋叢書 第16巻(愛知県郷土資料刊行会,1982)P.22

*2 編集考房とその仲間たち=土曜倶楽部十準構成員:名古屋いまむかし(編集考房,1978)P.148

*3 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.151

*4 玉川スミ:ドドイツ万華鏡(くまざさ出版社,1999)P.54-P.55

神宮小路の北側。道幅の狭い小路があります。かつては呑み屋街だったようです。

逆方向から。

小路は中央部で「鍵の手」になっています。

居酒屋の看板があります。

神宮小路のメインストリート(神宮前商店街の東側の通り)。

壁面にひょうたんの絵柄がデザインされています。

北側から。

「二十歳未満お断り」のプレート。

今回は、神宮前(愛知県名古屋市熱田区)の風俗と町並みを散歩します。

神宮前商店街には、古くからの店舗が多く建ち並んでいます。

薬局の前の「精力剤」の看板。

店舗は閉店し、自販機コーナーになっていますが、「精力剤」「産制具(コンドーム)」と大きな文字で書かれた看板が残されています。

「精力剤」の看板の裏側は「産制相談」。

日本で初めての「産児制限相談所」は、愛児女性協会が昭和30年に芝公園に開設されました。その後、この時期にはさまざまな相談所が雨後の筍のようにでき、中には、人の弱みにつけ込んで利を積もうとする奸商(かんしょう)の類も少なくありませんでしたが、それは裏を返せば、商売としての避妊マーケットが成立しつつあったことの表れでした。*1

【参考文献】

*1 荻野美穂:「家族計画」への道(岩波書店,2008)P.49-P.51

かつての大須新地と思われる飲み屋街は、1階が店舗、2階が住居空間の長屋風の建物が連なっています。

タイルで装飾された店舗。

奇抜な意匠の店舗

古風な窓枠。

かつての北野新地近く。旧墓地だった場所に古い飲み屋街があります。

昭和38年の名古屋タイムズに、明王殿(大光院)の旧墓地跡に戦後生まれた飲食街「”新地”は戦後の新名所」と題し、次のような記事があります。*1

一杯飲み屋からバーなど約百軒がぎっしり並び、夜は不夜城となる。木造二階建の床がきしむような長屋を改造して階上を居間、階下が店となっており、ケバケバしい化粧をした女が客のそでをひく。「あそこは遊ばせる」という風評があるだけにそれ目あてにくる客もあるとか。

東側の一画。

呑み屋街の裏側(公園側)。

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:大須レトロ(樹林舎,2010)P.48

矢場町にある万年寺。

旭廓を開いた中心人物の三国楼の楼主中村正平の記念碑があります。

碑文には、次のように書かれています。*1

彼は天保八年(1837)袋町に誕生した。梅毒が蔓延するのを憂え、役所に遊廓を開くのを願い出た。まず自ら、この地に移った。しだいに移り住む人が出てきて、この地は新地と呼ばれるようになった。明治七年、転居する者たちを監督する役目についた。しだいに新地は栄えるようになり、名古屋第一の繁栄する地になったのは、彼の業績である。明治二十二年十二月二日、彼は五十二歳の生涯の幕を閉じた。

漢文で書かれていますが、”遊廓”、”廓”などの文字が確認できます。

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.31-P.32

北野天満宮には、遊廓から寄進された玉垣が何本も立っています。*1

この付近にあった北野新地は、周囲を墓地に囲まれ拡張できないため、明治8年、移転して旭廓となりました。*2

玉垣に大正6年と刻まれているので、旭廓ができた後に寄進されたものです。

「本家長壽楼」の玉垣。他に、「分家楽長壽楼」と刻まれた玉垣もあります。

「本家長寿楼」は、旭廓の日吉町にあった遊廓の屋号です。長寿楼は、たくさんの分家があったらしく、「新長寿楼」「楽長寿楼」「盛長寿楼」「清長寿楼」「繁長寿楼」がありました。*3

「福岡楼」「金波楼」「新金波楼」は、旭廓の大門町にあった遊廓の屋号です。*3

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.29

*2 愛知県郷土資料刊行会:名古屋市史(愛知県郷土資料刊行会,1979)P.417

*3 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.83-P.84「全国遊廓案内」

清安寺の墓地囲まれた地に、安政年間(1854~60)遊廓ができました。「安政年間大須新地遊廓之図」によると、遊廓(元新地)の東の境界に大光院墓地と書かれ、北野天満宮(北野神社)が絵が描かれています。西の境界には清安寺の裏門が描かれており、元新地(北野新地)があった場所は、現在の北野神社付近と推察されています。*1

現在、当時の名残はありません。

逆方向から。

北側の通り。写真左側が清安寺。写真奥は、大光院墓地跡と思われます。(現在は公園)

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.30,カラー口絵「安政年間大須新地遊廓之図」「現代の大須」

今回は、大須(愛知県名古屋市中区)の町並みと風俗を散歩します。

大須の歴史は古く、大須の街を栄させたのは観音さまであり、遊廓でしたが、明治末期から大正、昭和と盛り場・大須の看板だったのは映画館でした。新天地通りは、映画館4館が建ち並ぶ映画館街で、北端の日活シネマ、続いて大須大映、名古屋劇場、万松寺日活と並んでいました。*1

現在は、電気街になっています。

映画館4館の中央にあった名古屋劇場は、昭和47年の焼失し、昭和52年、東京のアメ横、秋葉原の電気街の店を誘致して「ラジオセンター・アメ横共同ビル」をオープンさせ、のちの「大須電脳街」を形成しました。*1

駐車場から見た新天地通り。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:大須レトロ(樹林舎,2010)P.120,P.126

栄町交差点の南東の角にある名古屋栄三越。

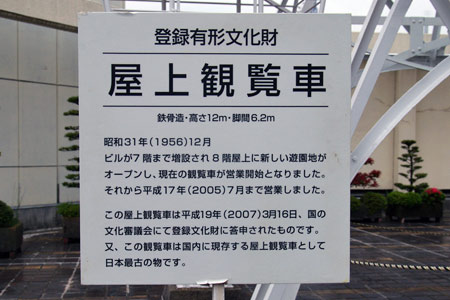

屋上に遊園地があります。

屋上遊園地には、小さな観覧車があります。

現存する日本最古の屋上観覧車で、2007年に登録有形文化財に指定されました。高さ12m、直径が9.5m。2005年7月に営業を終了しました。*1

【参考文献】

*1 福井優子:ニッポンの観覧車(イカロス出版,2009)P.78

プリンセス大通りを南に入った左側にあるむつみ小路。

むつみ小路は、栄小路は、松竹小路(現在は消滅)とともに、戦後の街づくりに貢献しました。*1

奥まったあたりの建物。

夜は、飲み屋街として賑わいます。

むつみ小路の看板。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.74-P.75