今回は、北浦和(埼玉県さいたま市浦和区)の町並みを散歩します。

北浦和駅前にある一心寿司。昔ながらの寿司屋さんです。

一心の屋号が書かれたビル。

カウンター席。

チラシ寿司を注文。

今回は、北浦和(埼玉県さいたま市浦和区)の町並みを散歩します。

北浦和駅前にある一心寿司。昔ながらの寿司屋さんです。

一心の屋号が書かれたビル。

カウンター席。

チラシ寿司を注文。

通称「冠新道」と呼ばれる通りにある、みそかつの「とん国」。名物は、みそかつです。

昭和レトロな佇まいです。

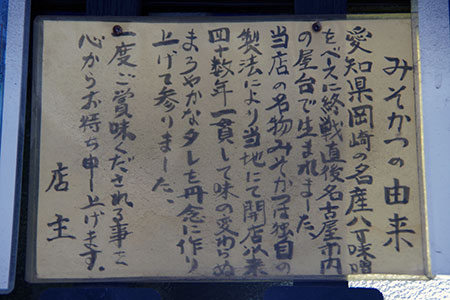

みそかつの由来。四十数年変わらぬまろやかなタレです。

みそかつとビールを注文。

西日暮里6丁目にある蕎麦店の童心舎。

「手打ちそば」と書かれた看板。

落ち着いた雰囲気の店です。

天ぷらそばとビールを注文。

谷中2丁目にある朝日湯。コインランドリー併設の銭湯です。

西側にもコインランドリーがあります。

南東側の角にある煙突。

のんびりできる待合室。

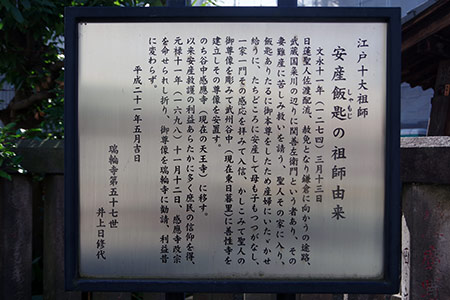

東京七面山、安産飯匙(しゃもじ)祖師は瑞輪寺の境内にあります。

安産飯匙は、日蓮聖人が鎌倉に向かう途中、難産に苦しむ女性に飯匙をもって無事出産に導いたことから、安産に効能のある「安産飯匙祖師」として庶民の信仰を得ました(案内板より)。

玉垣には、花街の関係者の名が刻まれています。

料亭「いな垣」(写真左奥)※1 など、柳橋の料亭の名が連なっています。

谷中にある朝倉彫塑館は、日本近代彫塑界の最高峰で、文化勲章受章者の朝倉文夫が住宅兼アトリエとして使用していた建物です。*1

次女の朝倉響子の作品は、池袋の東京芸術劇場前庭※1 や佐倉駅前※2 などの公共スペースに数多くコレクションされています。

男性の裸像。

下半身はリアルに描かれています。

力強い肉体美です。

日本近代彫塑界の最高峰であり、文化勲章受章者である朝倉文夫が住宅兼アトリエ…

今回は、日暮里(東京都荒川区)の町並みを散歩します。

JR日暮里駅から谷中方面へ坂を下り、南へ朝倉彫塑館へ向かう途中に、初音小路があります。

かつて、谷中5丁目(旧初音町三丁目)の霊梅院の境内に「初音の森」があり、鶯の初音をきかせたもので、明治2年に、このあたり一帯が谷中初音町とされました。*1

その初音の名を冠した小路です。

横丁風の建築。

レトロな雰囲気を残す小路です。

伊豆熱川駅の北側。

磯料理・和食定食の「うめや食堂」。

緑色の暖簾。

あじたたき定食とビールを注文。

伊豆熱川温泉の射的が2軒並ぶ通り※1 から丸幸商店(写真中央)のある坂道を登る途中。

坂の途中に建物の痕跡。

1962年のガイドブック*1 によると、熱川温泉には、バー・飲み屋は10軒ほどあり、ヌードスタジオ(300円)、パチンコ屋もありました。*1

飲食店の看板。料金が3行書かれているので、時間帯別料金制の店だったと思われます。

1971年の住宅地図*2 には、このあたりには、「岩城屋」「道灌」などの商業施設らしき名前が記載されています。

2000年の住宅地図*3 には、「ヌード劇場」の記載があります。

熱川温泉

◆夜の遊び P.126 P.38

「岩城屋」の隣に「道灌」

「ヌード劇場」の記載参考記事

温泉街への道を下りきったところ。濁川と交差します。

レトロな射的屋。

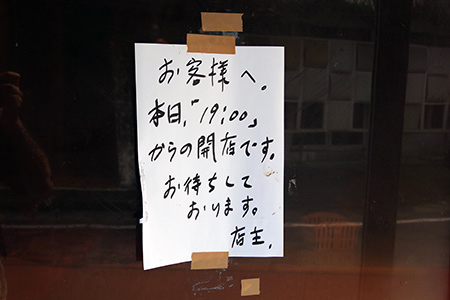

開店は19:00です。

曲がり角を曲がったところに「射的・ボール投げ」がもう1軒。