南草津駅からバス約10分の場所にある清浄寺に、遊女梅川の墓があります。

梅川は、近松門左衛門作の人形浄瑠璃の「冥途の飛脚」のモデルとなりました。

道路から少し入ったところに清浄寺があります。

遊女梅川の墓。

清浄寺の近くに、梅川終焉の地があります。

南草津駅からバス約10分の場所にある清浄寺に、遊女梅川の墓があります。

梅川は、近松門左衛門作の人形浄瑠璃の「冥途の飛脚」のモデルとなりました。

道路から少し入ったところに清浄寺があります。

遊女梅川の墓。

清浄寺の近くに、梅川終焉の地があります。

遊廓の敷地の角にある出世地蔵・水子地蔵

東新地の遊女の信仰を集めていたようです。

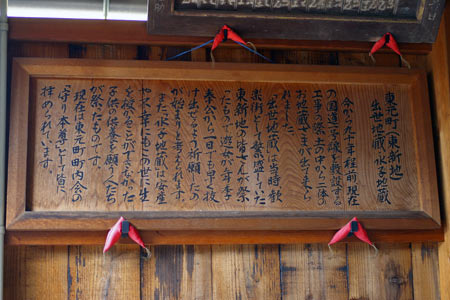

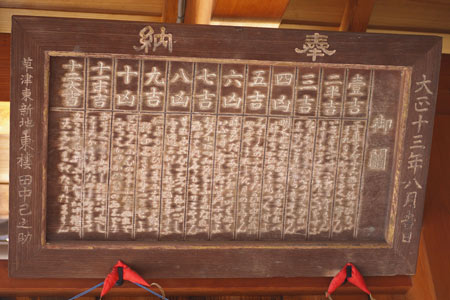

奉納額に「草津東新地東樓(楼)」と書かれています。

石柱の裏側に山貞(やまて)楼の文字が彫り込まれています。

山貞楼は、北側の奥から2軒目にあった妓楼です。*1

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

遊廓跡地には、妓楼の面影を残す建物が残っています。

通りの南側には、吉富楼、月の家、常盤楼、開盛楼、大富楼の順で並んでいました。*1

唯一、当時の妓楼の屋号が残る開盛楼。位置も当時のままと思われます。

南側の中ほどにある建物。

北側に位置する束田タバコ・菓子店は、初期から存在しました。*1

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

草津新地の起源は、明治33年で、東(あづま)新地と呼ばれ、東横町の南、字小二俣の水田の地に形成されました。 草津新地の最盛期は、第一次大戦中の好景気の時期(大正8年前後)でした。当時の東新地の構成は、道路を挟んで貸座敷が合計16軒並んでいました。新地は、売春防止法が施行される昭和33年まで続きました。*1

「大日本職業別明細図」*2 によると、「遊廓」、「東新地遊事ム所」の記載があります。

中央の道路には、藤・しだれ柳の分離帯がありました。*1

吉冨楼があったあたり。

中央の道路がいかに広いかは、新地の周囲の道路の道幅が狭いことにより、実感できます。

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

*2 東京交通社:大日本職業別明細図.大津市他(東京交通社,1937)

草津駅前の駅ビルの南側に、飲み屋が密集する一画があります。

密集する看板。

周囲はビルが建っていますが、ここがだけが昔の面影を残しています。

「ばんから横丁」の入口に展示してある大路二丁目の昭和初期の頃の写真。

駅前のビルの地下1階に飲食街の「ばんから横丁」があります。

「ばんから横丁」は、昭和30年代の草津の駅前の町並みを再現した飲食街で、あちこちに配置された看板や電柱などの小物は当時のホンモノを使用しています。(案内板より)

スタンド、居酒屋、スナックなどがリアルに再現されています。

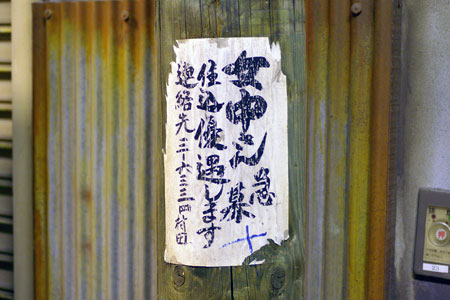

「女中さん急募、住み込み優遇します」と書かれた貼り紙。

今回は、草津(滋賀県草津市)の町並みと風俗を散歩します。

草津駅東口の階段を降りたところに白ポストがあります。

白ポストの箱としては、珍しいスリムタイプです。

「ゴミ箱ではありません。(吸殻、新聞、ゴミなどは入れないでください。)」と書かれていまが、中には、新聞紙などが入れられているようです。

反対側の西口にも同型の白ポストがあります。

長等3丁目の北国橋近くの通り。

側面に「火の用心」と書かれた大型の消防器具庫があります。

箱の上部には、スピーカーのような装置。

古い民家の建物の前に設置されています。

長等1丁目にある「ミチ美容室」。

レトロな佇まいです。文字がかけて「_チ美容室」になっています。

中央1丁目にある「松本理髪館」。

入口が斜めになっていて、いい雰囲気です。

遊廓があった柴屋町(馬場町)は、その後は夜の歓楽街となりました。*1

1966年刊行の「あじ・やど・おんな」*2 によると、柴屋町のクラブ・バーの建物は、300年の間栄えた遊廓の建物をそのまま使った古い店で、大津絵から抜け出たような色の白い京女が酌をしてくれたそうです。

旧赤線だったことから、店によっては飲食を抜きにして、ホステスに肉体サービスをさせるところもありました。*3

写真右手前のあたりには、花街会館がありました。*4

現在の柴屋町の歓楽街。

ひところと比べると店舗はまばらですが、所々に、スナックが密集している路地があります。

バー「たか」跡。*4

【参考文献】

*1 「角川日本地名大辞典」編纂委員会:角川日本地名大辞典(角川書店,1979)P.579

*2 福村弘二:あじ・やど・おんな(東栄堂,1966)P.130-P.131

*3 梅田晴夫:全調査東海道酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.312

*4 善隣出版社:大津市(善隣出版社,1971)P.4