宮川町の南側の商店街に酒屋さんがあります。

一見何の変哲もない商店ですが....

バドワイザーレースクイーンの等身大パネルがあります。

BUDWEISER RACING。

宮川町の南側の商店街に酒屋さんがあります。

一見何の変哲もない商店ですが....

バドワイザーレースクイーンの等身大パネルがあります。

BUDWEISER RACING。

家の玄関には何らかの形で土間がありますが、京都の家は、家の中に細い廊下のような土間が家の奥深くまで続きます。家の中に路地があるようなもので、「通り庭」「ロージ」「廊地」などと呼ばれています。*1

宮川筋の南側の西御門町付近は、ロージが密集するエリアです。

路地の使われ方で多いのは、自転車や原付を置くスペースとしての利用です。

上の写真の路地のすぐ隣にある路地。

隣は空き地となっていますが、路地は健在です。

【参考文献】

*1 山本良介:京町家の遺伝子(学芸出版社,2006)P.150-P.155

宮川町の花街には、数軒のラブホテルが隣接しています。祇園の安井神社周辺のラブホテル街*1 と同様、花街の待合から転業したのかもしれません。

宮川町の花街の北端にあたる宮川筋三丁目の交差点にラブホテルがあります。(写真左)

鴨川に面した宮川筋二丁目。和風の料理屋の建物の隣はラブホテルです。

ホテル「と、いうわけで。」 。

80年代の後半から、新築ホテルは、とてつもない発想の店名をつけることが流行しました。

「ひっくりかえったおもちゃ箱」(久留米市)

「と、いうわけで。」「イポパパラニ」(京都市)

「G7」(新宿区)

「風がはこんだ物語」(大阪市)

「勉強部屋」(奈良市)

「よい子CLUB」(千葉市)

「かぼちゃの馬車」「風クラブ海がすき」「ぶたぶた子ぶたのぶー」(泉大津市)

「そしてちゃぺる物語」「いねむりのネコ」(堺市)

「ちゅういんがむ」(滋賀県)

「南風のトレーナー」(奈良県)

「ゴジラの花束」(加古川市)

「24℃」(香川県)

などの変わった名のホテルが出現しました。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(祇園):安井神社周辺のラブホテル街(2011.12)

【参考文献】

*2 近藤利三郎:なつかしの関西ラブホテル60年裏のうらのウラ話(レベル,2006)P.182-P.184

宮川町の入口。花街の入口を示す看板に舞妓さんの写真が描かれていますが、これは、舞妓変身スタジオの案内看板です。

舞妓変身スタジオでは、舞妓や芸妓の衣装、カツラ、お化粧などすべて本物の舞妓のように変身させくれます。本格的な髪結いで、衣装も質の高いものを用意している店や価格は手軽であるがカツラを被る店など様々な店があります。*1

この変身のためにわざわざ新幹線に乗って京都にくるお客さんもいいるそうです。祇園や八坂神社近くでは、「あっ、舞妓さんだ!」と写真を撮りに行くと、実は変身舞妓だったりします。*1

5年前にも訪れた舞妓変身処「舞香」*2 の店の前には巨大な人形が置かれていました。

【参考文献】

*1 相原恭子:未知の京都(弘文堂,2007)P.175

【参考記事】

*2 風俗散歩(宮川町):舞妓変身処(2006.5)

宮川町は、もと”男色”の街でした。寛永6年(1629年)、遊女歌舞伎が禁止されると若衆歌舞伎が脚光をあびるようになり、宮川筋に若衆の宿が軒をならべ始めました。若衆とは12歳から18歳くらいまでの元服前の美童のことです。若衆歌舞伎の興行で出演する美少年は、終演ともなれば客に呼ばれて座敷へ出向き、酒宴のとりもちなどをやっていましたが、”売色”に転じることもありました。*1

この美しい若衆たちが、歌舞伎の女形の起こりであると言われています。*2

現在の宮川町は花街で、2007年1月現在、お茶屋37軒、芸妓40人、舞妓28人を擁しています。*2

夜になると艶めかしい雰囲気に包まれます。ときおり、三味線の音色が漏れ聞こえてきます。

鮮やかな照明の演出です。

入り組んだ路地にもお茶屋が並んでいます。

【参考文献】

*1 渡会恵介:京の花街(大陸書房,1977)P.232-P.239

*2 相原恭子:未知の京都(弘文堂,2007)P.56

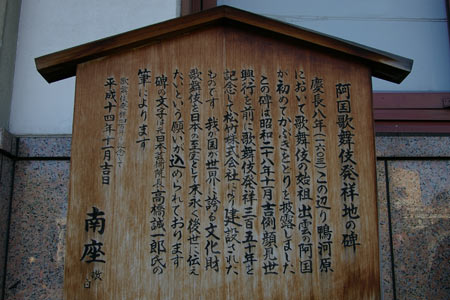

南座の西側に、「阿国歌舞伎発祥の地の碑」があります。

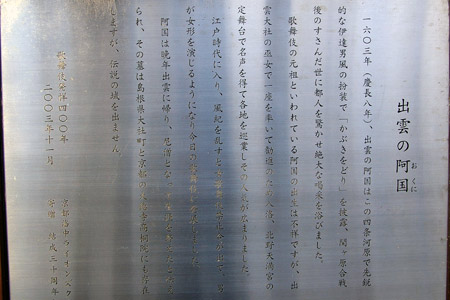

1603年、出雲の阿国は、先鋭的な伊達男風の扮装で「かぶきをどり」を披露。喝采を浴びました。

交差点の反対側には、阿国の銅像があります。

六条三筋町(六条柳町)で廓を経営する佐渡嶋、林又一郎は、阿国の「かぶきをどり」を真似て、四条河原に舞台をつくり、専属の遊女の総踊りを三味線伴奏で上演しました。遊女歌舞伎の登場です。観客は総踊りの彼女らの中からセックスの相方を選ぶことができました。*1

女の肉体だけが対象とされる娼婦とは異なり、遊女歌舞伎における遊女は、その前後に遊芸があり、遊芸に彩られた女の肉体を前提に性的営みが行われました。遊女歌舞伎は、寛永6年(1629年)頃から禁止令が出され、遊女たちは排除され、1640年には、六条柳町の遊廓が島原に移転を命じられました。遊女歌舞伎は、阿国が切り開いた歌舞伎の歴史を「舞台」と「遊里」とに二分する分岐点として位置づけられます。*2

【参考文献】

*1 篠田正浩:河原者ノススメ(幻戯書房,2009)P.44-P.45

*2 高野敏夫:遊女歌舞伎(河出書房新社,2005)P.80,P.96,P.362-P.369

今回は、宮川町(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

鴨川の四条大橋東詰めに、くっきりと南座が浮かんで見えます。南座は、元和年間(1615年~1623年)に公許された7つの芝居小屋のうちの一つで、現存する唯一のもので、その昔から現在の位置に建っています。*1

南座の12月の顔見世(新規の顔ぶれで行う最初の興行)は、最も歴史が古いことで有名で、劇場正面には役者の名前が勘亭流で書かれた「まねき」と呼ばれる木の看板が掲げられ、京都の年末の風物詩となっています。

建物の西側。

日が沈むと、まねき看板と古風な赤い提灯が一層美しく輝いて見えます。

【参考文献】

*1 中川芳三:昭和の南座(松竹,1991)P.2

祇園新橋通りに、お茶屋さんの信仰を集める辰巳稲荷神社があります。

石柱には、花街の関係者と思われる名前が掘られています。

朱の鳥居と玉垣が、統一的な通りの景観にメリハリをつけて引きしめています。*1

近くの巽橋で舞妓(のモデル?)さんが記念撮影を行っていました。

【参考文献】

*1 京都新聞社:新・都の魁(京都新聞社,1989)P.42

安井神社周辺には、ラブホテル街が隣接しています。鳥居をくぐって参道を歩いているとすぐ脇がラブホテルです。

北側の鳥居を出ると東側にラブホテル街が連なっています。

待合か料理屋だったと思われる和風の建物の両脇はラブホテルです。

大正期以降、安井神社周辺には雇仲居(やとな)が出入りする貸席街が存在していました。雇仲居については、織田作之助の小説「夫婦善哉」や「それでも私は行く」に描かれていて、雇仲居の仕事は「宴会でお酌をするだけ」「芸もいらない」というのが条件で、「明かし」と称される泊まりがありました。*1

このようにして発展した京都の貸席(待合)ですが、「馴染み客だけの利用を待っていては効率が悪い」と、いち早く同伴ホテルに転業したのが、安井のホテル街の前身でした。*2

【参考文献】

*1 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.206-P.208,P.251

*2 近藤利三郎:なつかしの関西ラブホテル60年裏のうらのウラ話(レベル,2006)P.31-P.34

祇園の花街に近くに悪縁切り・良縁結びで有名な安井金毘羅宮があります。

花街の周辺には、関係者の信仰を集める神社が立地していることが多いのですが、安井金毘羅宮もそのうちの一つでした。江戸時代の学者の本居宣長は、たびたび安井金毘羅宮に足を運び、祇園や宮川町の芸妓に交じって「うかれめ(=遊女)」の姿を見ることを密かな愉しみとしていました。*1

境内には、願いを記した短冊がびっしりと掛けられた石があります。

たくさんの絵馬。

料理旅館「きのゑ」が寄進した灯篭。

【参考文献】

*1 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.74-P.76,P.246-P.254