中島に遊廓の許可がおりた時期につきては諸説ありますが、中島にあった宿屋が料理屋となり、そこの仲居などが芸者の鑑札を貰ったことなどが混線して明治6年頃に遊廓の許可になったと言われています。*1

東中島・西中島には、現在も遊廓の遺構と思われる建物が残っていて、中でも西中島には、当時の雰囲気が残されている一画があります。

入口に屋号が残る建物。

道の両側に建物が並んでいます。

【参考文献】

*1 岡長平:色街ものがたり(日本文教出版,1969)P.60

中島に遊廓の許可がおりた時期につきては諸説ありますが、中島にあった宿屋が料理屋となり、そこの仲居などが芸者の鑑札を貰ったことなどが混線して明治6年頃に遊廓の許可になったと言われています。*1

東中島・西中島には、現在も遊廓の遺構と思われる建物が残っていて、中でも西中島には、当時の雰囲気が残されている一画があります。

入口に屋号が残る建物。

道の両側に建物が並んでいます。

【参考文献】

*1 岡長平:色街ものがたり(日本文教出版,1969)P.60

今回は、中島町(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

東中島・西中島は、岡山市内を流れる旭川の中州です。古代より海からの小舟が着岸する船着町であり、また、西国街道(山陽道)の通り道となっていたことから、文禄の頃から旅籠町でした。*1

東中島・西中島は、かつての遊廓があった場所で、当時は、京橋西岸から見ると不夜城のような明かりが見えました。京橋は、岡山で橋といえば、まず京橋があげられるほど歴史も古く、有名な橋ですが、大正6年に近代的な鉄筋コンクリート橋に架け替えられました。*2

小橋から見た東中島。

中橋が東中島と西中島をつないでいます。

北側から見た東・西中島。

【参考文献】

*1 岡山大学附属図書館:絵図で歩く岡山城下町(吉備人出版,2009)P.66-P.74

*2 山陽新聞社:岡山県民の明治大正(山陽新聞社出版局,1987)P.260

大正12年、国鉄烏山線が開通し、それに伴う交通量の増大により烏山旭遊廓は全盛期を迎えました。同年代の宇都宮の亀遊廓、栃木の合戦場遊廓とならんで県内で2、3位を争う繁昌ぶりでした。*1

旭遊廓は通称「烏山の新地」と呼ばれていました。*1

新地の近くにある踏切なので、「新地踏切」と名づけられたようです。

忘れれらた郷土史*1 によると、「旭遊廓の大門の位置は、JR烏山線踏切すぐの東側にあった。」と書かれていますので、このあたりから大門が見えたのだと思います。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.99,P.102

旭遊廓の開設初期の道路は、妙光寺の南に通じる街道を東に入る道を行くか、福田川寿司店の北側を東へ抜ける道しかありませんでした。*1

この不便さから、新道路の開通が計画され、現在の妙光寺前から旭遊廓への道路が開通しました。この道路の開通によって旭遊廓の店構えは一変し、烏山旭遊廓の名は遊廓先進地であった喜連川、黒羽、太田原などをしのいで関東一円に宣伝されていきました。*1

旭遊廓の地(現在の初音15,16,17の一画)は、今でこそ南北に通じる道路が出来たためにその痕跡は留めていませんが、北は稲荷崖に対面した崖になっており(写真の方向)、南側も福田川が底流する崖、東側も崖という三方が崖に囲まれた土地でした。*1

現在は、遊廓の面影はありません。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.87,P.95-P.97

今回は、烏山(からすやま、栃木県那須烏山市)の町並みと風俗を散歩します。

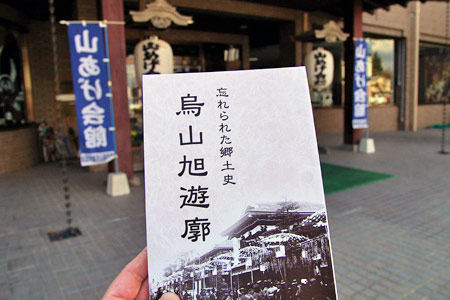

山あげ会館に行くと、「忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓」*1 を購入することができます。

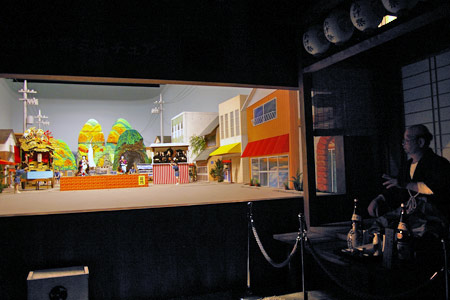

「山あげ会館」では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「山あげ祭」のことをジオラマや映像で説明してくれます。

山あげ祭でほとんど毎年のように上演されている演目に、「将門(忍夜恋曲者、しのびよるこいはくせもの)」があります。これは、江戸時代の天保7年に江戸の市村座で初演されたもので、平将門とは直接の関係は無い一種の遊廓の芸能です。*1

明治5年、烏山新馬旅籠として金井町筋と田町筋に遊女屋が開業しましたが、この遊女屋のうちの5軒が明治34年頃、旭遊廓として集団移転(現在の初音15,16,17の一画)して営業を始めました。*1

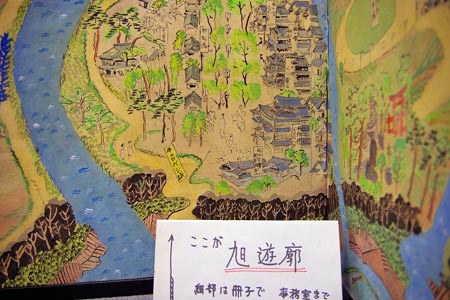

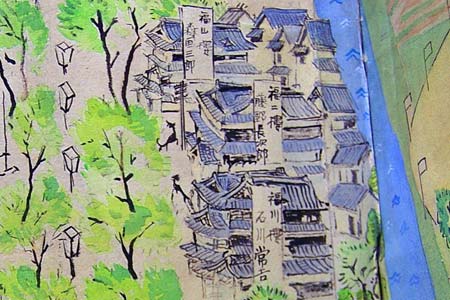

2階の展示コーナーには、大正8年に描かれた旧烏山町の図屏風*2 が展示されていて、この屏風に旭遊廓が描かれています。

これを見ると、中央通路両側に桜並木と南側にボンボリが描かれています。北側から、福山楼、福二楼、福川楼と遊廓が建ち並んでいました。*1

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.14

*2 森幸三:図屏風(旧烏山町) (山あげ会館蔵,1919) P.14,P.86-P.87,P.104

木屋町の繁華街に「ビデオ試写室」の看板があります。

看板のある場所の路地の入口には、SMフェティッシュクラブの看板。現在は廃業した店舗の看板だけば残されているようです。

フェティッシュクラブの看板。

路地の奥に光る「ビデオ試写室」の看板。

四条大橋のたもとの西石垣(さいせき)通りは、古くからの料理屋が並ぶ通りですが、今では、ヘルス通りと呼ばれています。*1

料理店と風俗店が混在した奇妙な風景になっています。

木屋町通りと西石垣通りが合流するY字路。料理屋(写真手前)の隣に風俗店(写真左奥)が並んでいます。

高瀬川にかかる於石橋を渡った路地の商店街。商店の隣に風俗店(写真奥)があります。

【参考文献】

*1 文野石平:現代(1997.11.20)P.81 「東西性風俗街道 京都神戸編」

木屋町の西側に土佐稲荷岬神社があります。

木屋町や先斗町のママの信仰が厚く、幕末は土佐藩邸とかかわりを持った稲荷神社です。*1

先斗町の関係者が寄進した玉垣があります。

幕末は坂本竜馬も詣でたと言われています。(案内板より)

「先斗町遊廓中」と書かれた石柱。

【参考文献】

*1 京都新聞社:新・都の魁(京都新聞社,1989)P.34

今回は、先斗町(ぽんとちょう、京都市中京区)の町並みと風俗を散歩します。

先斗町は、鴨川と高瀬川の間の細長い地域にある花街です。「ぽんと」の語源は、この細長い土地の先の方(鴨川に面した側)ばかり家が建って西の方はノッペラボーだったので「先斗(ばか)りの町」と言われ、いつか音読みで「せんと町」さらになまって「ぽんと町」と呼ばれるようになりました。遊廓としての先斗町の歴史は、永宝2年(1674年)にさかのぼります。最初は宿屋が多く、その飯盛女が時に旅客と戯れ、やがて求めに応じて体を売るようになり遊所が形成されました。*1

四条通りの鴨川西詰の交番横に「先斗町」と書かれた看板があります。ここからずっと北に延びているのが先斗町通りです。*2

通りは狭く、肩が触れ合う風情です。

通り沿いに、先斗町の花街が広がっています。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.92-P.94

*2 太田達,平竹耕三:京の花街(日本評論社,2009)P.184-P.185

宮川町の南の山城町に、銭湯の大黒湯があります。

入口は、2つ。男湯と女湯、それぞれ暖簾がかかるのだと思います。

銭湯の右側は、廊地(ロージ)になっています。

温泉マークのネオン管。