元城町の新地跡近くの交差点に共同で使用されていたと思われる流し台があります。最近は、ほとんど見ることがなくなった風景です。

鮮やかな青色のタイルです。

コンクリートブロックを3つ積み上げてその上に流し台を置いたシンプルな造りです。

埃がかぶっていますが、鮮やかなタイルの装飾は健在です。

元城町の新地跡近くの交差点に共同で使用されていたと思われる流し台があります。最近は、ほとんど見ることがなくなった風景です。

鮮やかな青色のタイルです。

コンクリートブロックを3つ積み上げてその上に流し台を置いたシンプルな造りです。

埃がかぶっていますが、鮮やかなタイルの装飾は健在です。

清水の遊廓は、元は江尻志茂町(現在の清水銀座商店街)にありましたが、都市計画のために大正15年10月、巴川畔(現在の巴川橋際)に移転しました。*1

写真は、巴川橋から遊廓があった方向を見たところ。

昭和11年の市街図*2 には、現在の元城町の巴川橋の近くに「遊廓」と記された場所があり、その場所には、1本だけ幅の広い道路があります。この付近が遊廓のメインの通りだったのかもしれません。

1978年の住宅地図*2 によると、この付近には、八千代旅館、玉泉旅館など、数軒の旅館が建っていました。

電柱には、「廊」と書かれたプレート。遊廓の「廓」であればここが遊廓であったことの状況証拠となりうるのですが...

【参考文献】

*1 郷土出版社:清水いまむかし(郷土出版社,1987)P.29

*2 山田金十:清水市全図並都市計画街路網(山田金十,1936)

*3 日本住宅地図出版:清水市(日本住宅地図出版,1978)P.76

江尻町にある商店街の「清水銀座」。約500m続く大規模な商店街です。商店街の西側に「銀座小路」の入口があります。

居酒屋などが建ち並ぶ路地。

裏側には、「銀座小路」、「スナックA地点」と書かれた看板があります。

店名が並んだ看板。

今回は、清水(静岡県静岡市清水区)の町並みと風俗を散歩します。

静岡県の清水港は全国屈指の遠洋漁業基地です。清水港から陸にあがって清水次郎長の船宿跡を横目に道を歩き、海産物問屋の倉庫のある一画を抜けると普通の住宅街となりますが、そこに「南風プロモーション」という日本で最古級(1976年頃)の自販機エロ本の出版社がありました。自販機本というのは、エロ本自販機専用に開発されたB5版サイズ64ページのエロ本のことで、南風プロモーションはその版元でした。*1

南風プロモーションが制作した自販機本の表紙*2 には、「静岡県清水市水市三光町1-3」と住所が記載されています。実際にその場所へ行ってみると、そこには出版社らしき雰囲気はありません。

南風プロモーションがあったと思われる場所にはマンションが建っていました。

エロ本自販機の発祥は、酒のツマミの自販機にヒントに、「エロ本もオカズなんだから、自販機で売ったらどうだろう」と思いついたのがはじまりでした。*1

清水は珍味の生産が盛んな町なので、「エロ本→オカズ→珍味→自販機→エロ本」という因果の連関が清水において成り立ったわけです。

【参考文献】

*1 川本耕次:ポルノ雑誌の昭和史(筑摩書房,2011)P.74

【参考URL】

*2 南風プロモーション:LOVE YOU(年代不詳) 川本耕次:「B5版64ページの夢」より

環状七号線から脇道を入ったところ。

商店の軒下に名糖牛乳の牛乳箱があります。

名糖ホモビタ牛乳。木製の牛乳箱の朽ち具合が、箱の古さをを物語っています。

牛のマークのロゴ。

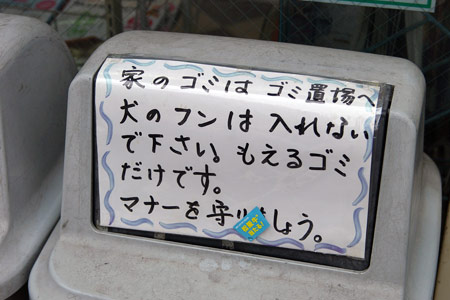

西新井では、犬の糞看板をあちこちで見かけます。関原の商店街にある喫茶店の入口。

梅島二丁目。

明美湯にて。

最近は、コンビニのゴミ箱に犬の糞を捨てる人が増えているようです。

梅田四丁目にある銭湯の明美湯。大きな建物です。

入口には、「人工温泉」の看板。

「明美」というと、スナックの店名かママさんの名前を連想してしまいます。ロケットのような形の煙突。

牛乳石鹸の暖簾。

環状7号線から、1本路地を入ったところに、銭湯の「たぐち湯」の建物があります。

堂々とした外観です。

表へ回ってみますが、何か様子が変です。銭湯は廃業してお寺に換わっていました。

もともと銭湯の建物は、お寺とみまごうばかりの重厚な「宮造り」の建築様式を取り入れた建物が多い*1 ので、銭湯の建物がお寺の建物として再利用されるというのは納得のいく話です。

【参考文献】

*1 町田忍:銭湯の謎(扶桑社,2001)P.58

環状7号線の道路沿い。

大人のおもちゃの店があります。

店名は「おしどり」。仲の良い夫婦をイメージしたのでしょうか。

看板の色と同じ黄色のシャッターは閉じられたままです。

今回は、西新井(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

環状7号線の交差点近くに自販機コーナーがあります。

隣の空き地に、現在は使われていない成人向け雑誌自動販売機が放置されています。

DVDなどの販売で、最近まで使用されていた自販機のようです。

免許証識別装置が組み込まれています。