大正時代、足尾銅山が全盛だった頃、渡良瀬川の川を渡った向原地区に、遊廓の「斎藤楼」がありました。

江戸・明治の吉原のような籬(まがき)のある遊廓は、足尾では「斎藤楼」1軒だけでした。*1

大正2年(1913年)発行の足尾全体の鳥瞰図「足尾銅山全圖」*2 には、渡良瀬川の崖の上に張り出すように斎藤楼の建物が描かれています。

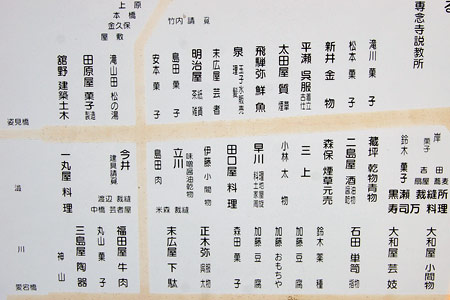

大正5年(1916年)発行の足尾町商業案内便覽圖*3 に「斎藤楼」の位置が記されています。現在の足尾橋の約100m下流のこのあたりに橋があり、遊廓はこの道を進んで右へ入った高台にありました。

遊廓があった向原地区は、現在は住宅地になっています。

向原地区の全景。

【参考文献】

*1 三浦佐久子:足尾万華鏡(随想舎,2004)P.151-P.152

*2 森田淳:足尾銅山全圖(1998,森田淳) 大正2年発行の足尾銅山全圖の復刻版

*3 足尾商業案内便覽圖復刻委員会:足尾町商業案内便覽圖(足尾商業案内便覽圖復刻委員会,1992) 大正5年発行の足尾町商業案内便覽圖の復刻版