東武線竹ノ塚駅の北東、伊興4丁目に、銭湯の「しのぶ湯」があります。

破風造りの立派な建物です。

入口に、ラドン発生機がど~んと置かれています。

待合室に入ると「見返り美人」がお出迎えです。

東武線竹ノ塚駅の北東、伊興4丁目に、銭湯の「しのぶ湯」があります。

破風造りの立派な建物です。

入口に、ラドン発生機がど~んと置かれています。

待合室に入ると「見返り美人」がお出迎えです。

大鷲神社の石垣には、寄進者の名前がたくさん刻まれていますが、その中の一つに「東京新吉原貸座敷有志」と書かれた石垣があります。大鷲神社が吉原の関係者の信仰を集めていたことがわかります。

当時の楼名が刻まれています。

新吉原。

料亭の名前が刻まれています。

今回は、竹ノ塚(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

酉の市は江戸東京を代表する冬の祭りで、規模の大きさでは、浅草の鷲神社の酉の市か新宿の花園神社の酉の市が有名ですが。酉の市発祥の地は、両者のいずれでもなく、江戸から遠く北に離れた花畑の大鷲神社でした。*1

花畑の大鷲神社の当時の賑わいは大変なもので、花畑は江戸時代のレクレーションの中心地でした。人気の要因は信仰のほかに賭博があったことでした。しかし、九代将軍徳川家重のときに賭博が禁止され、また浅草でも酉の市が開かれるようになり吉原の遊里と結びついて繁盛したことから、本家の大鷲神社の酉の市はさびれてしまいました。*2

この日(11月19日)は、花畑の大鷲神社の酉の市の日です。

参道から鳥居のあるところまで、露天が建ち並びます。

熊手屋の出店数は、5~6軒と小規模です。

たこ焼き。

【参考文献】

*1 長沢利明:酉の市の起源(1) 東京都足立区大鷲神社(西郊民俗)[2004.6]

*2 菊地隆夫:竹の塚今昔物語(「竹の塚今昔物語」企画・編集制作委員会,2007)P.18-P.19,P140-P.142

日本橋本町四丁目は、かつての町並みや雰囲気が残るエリアです。

中でも「理髪久保田」は、昭和5年築の看板建築です。

モダンなデザインです。

現在も営業中です。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

東京駅前はオフィスビルが林立するビジネス街ですが、雀荘が密集しているエリアでもあります。

昭和の雰囲気そのままの「麻雀クラブ富士」。

昭和25年頃は「パチンコ富士」でした。*1

玄関部分。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

建設中の八重洲一丁目のこの場所に、数年前まで料亭「安芸」*1 がありましたが、取り壊され新しいビルが建設中です。工事用フェンスに「八重洲一丁目飲食街」と書かれている通り、建設中のビルの裏手に飲み屋街があります。

看板が連なる飲み屋街。写真右側は工事用フェンスです。

工事用フェンスには、「八重洲のあの日」と題し、江戸時代から現在に至るまでのこの界隈の変遷が地図で示されています。

1950年頃の火災保険特殊地図。この地図によると、この付近は「中央ホテル別館」や料理屋が建ち並ぶ一画でした。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

今回は、日本橋(東京都中央区)の町並みを散歩します。

日本の中心オフィス街の東京駅八重洲口にほど近い日本橋の繁華街。雑居ビルの中に入るビデオBOXの看板をあちこちに見かけます。

サラリーマンの仕事の疲れを癒す憩いの場になっているようです。

薬局の2階にあるビデオ見放題の店。

レトロな電飾看板。

東武日光線、家中駅から東へ約2.5Kmのところに、鷲宮神社があります。

合戦場遊廓の主人や遊女たちは、商売繁盛を祈ってお酉様を信仰しました。*1*2

この日(11月23日)は例大祭(酉の市)が行われました。

酉の市の日は鶏肉と卵を絶たなければなりません。

神楽(かぐら)も披露されます。

【参考文献】

*1 都賀町史編さん委員会:都賀町史(都賀町,1989)P.275

【参考URL】

*2 鷲宮神社:鷲宮神社ホームページ

合戦場は、日光例幣使街道の宿場町で、合戦場という地名はその名の通り、戦国時代の大永3年(1533年)、宇都宮忠綱と栃木城主皆川宗成の軍が戦った場所です(川原田合戦)。宿場は500mほど続きますが、宿場時代は、飯盛り女が置かれている旅籠屋もありました。*1

天保10年(1839年)関東取締出役(別名“八州廻り”)の汚職事件にかかわり、合戦場宿の多数の旅籠屋などが検挙されるという事件がおきました。この事件は、もともとは、関東取締出役の内藤賢一郎という人が飯盛女にあてた恋文が露見したことから、合戦場宿福村屋太六が捕らえられたことに端を発したもので、当時評判となった事件でした。取調べにあたったのは、遠山左衛門尉景元(遠山の金さん)で、処分者は800余人に達し、八州廻りの黒い霧が一掃されました。*2

合戦場の町並みを西に入った東武日光線沿いの一画は、昭和33年まで遊廓だった地です。宿場時代の飯盛女を集めて遊女屋とし、ここにまとめられました。*1

玄関脇に丸窓があります。

道路脇に祠がありました。

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔三道中独案内 新装版(JTB出版事業局,2004)P.175,P.178

*2 本間清利:日光街道繁昌記 補訂版(埼玉新聞社,1980)P.102-P.103

今回は、合戦場(栃木下都賀郡都賀町)の町並みと風俗を散歩します。

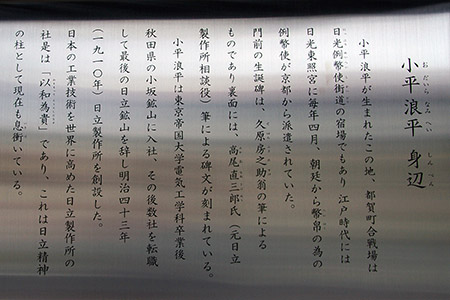

合戦場宿に、日立製作所創業者の小平浪平(おだいらなみへい)の生家があります。

「小平浪平生誕地」の碑

小平浪平は、合戦場の宿場町に生まれ、秋田県の小坂鉱山へ入社。明治43年に日立製作所を創設しました(案内板より)。

「私の家には酒飲みや酒飲み運転をする人はおりません」と書かれたプレート。