八丁堀二丁目に、雀荘の建物があります。水色の建物が幻想的です。

入口付近。

玄関の部分もモダンです。

建物脇の路地もいい雰囲気です。

八丁堀二丁目に、雀荘の建物があります。水色の建物が幻想的です。

入口付近。

玄関の部分もモダンです。

建物脇の路地もいい雰囲気です。

地下鉄八丁堀駅近く。ビル街の中に戦前の看板建築がひっそりと残る一画があります。写真の一番右側の建物は、旧神田美容院の建物です。*1

路地の入口。

銅板建築の建物。

都会のど真ん中にして、この石畳の路地。自販機の安室奈美恵さんのポスターとのアンバランスが何ともいえません。国旗掲揚塔があります。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

都営地下鉄浅草線宝町駅の出口前は、昭和通りと鍛冶橋通りが交差する宝町三丁目交差点です。

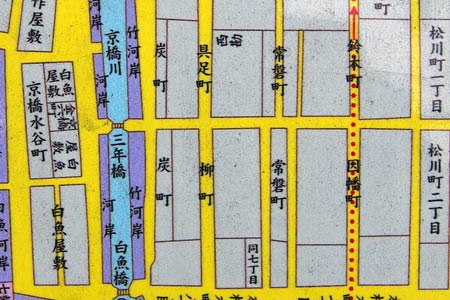

江戸時代初期、この交差点の角の秋田銀行が入っているビルと昭和通りを挟んだ向かい側のビルの京橋二丁目東南部の地域に、京橋柳町遊里がありました。12

関が原の合戦(1600年)後、徳川家康が江戸開発に着手してすぐの頃に、麹町八丁目、鎌倉河岸、京橋に遊里ができ、その後、京橋の遊里は、人形町に移転し「よし原町」と呼ばれました。つまり、京橋の遊里と人形町の「よし原町」は、同時に存在しなかったことになりますが、一部は京橋に残って酒肴を出しながら売春をかねる家や、柳の下にたたずんで男に声をかける比丘尼もいました。炭町には、なかなか人形町の吉原へ行きたがらないメンバーが寛永3年(1626年)まで残っていました。*3

京橋川(現在の首都高速環状線)の西寄り(現在の首都高速西銀座JCT付近)には、「比丘尼橋」という名前の橋がかかっていて、この一帯は歓楽街でした。*3

【参考文献】

*1 金山正好,金山るみ:中央区史跡散歩(学生社,1993)P.110

*2 新創社:東京時代map.大江戸編(光村推古書院,2005)P.48,P.50

*3 塩見鮮一郎:吉原という異界(現代書館,2008)P.27,P.30

今回は、宝町~八丁堀(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

八重洲通りと中央通りの交差点(日本橋と京橋の中間)には、「中橋」がかかっていました。中橋は、江戸歌舞伎発祥の地とされています。これを記念して京橋に「江戸歌舞伎発祥の地」の碑が建てられてあります。*1

寛永元年(1624年)、猿若中村勘三郎がこの地に「中村座」の芝居櫓をあげ、ここが江戸歌舞伎発祥の地となりました。

中橋の歌舞伎は、慶長期(1596年~1615年)は遊女歌舞伎で、派手に売笑していました。*2

その後、猿若座は、江戸城に近いという理由から今の人形町に移転しました。*3

*1 金山正好,金山るみ:中央区史跡散歩(学生社,1993)P.110

*2 石崎芳男:元吉原考(近代文芸社,1994)P.64-P.65

*3 足立直郎:歌舞伎劇場女形風俗細見(展望社,1976)P.32-P.33

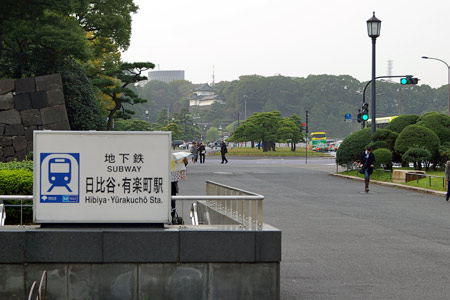

地下鉄有楽町駅を地上に出ると、皇居を望む丸の内です。

ここには、第一生命本館、帝国劇場、明治生命ビルなど、昭和の激動期を見つめてきた近代建築物が多く残っています。

明治生命ビルは、昭和9年(1934年)竣工。ギリシヤ・ローマ建築を思わせる建築形式です。敗戦後、マッカーサーが一部会議室として使用しました。*1

マッカーサーがGHQ(連合軍最高司令部)の本部を置いたのは、明治生命ビルの300m南にある第一生命ビル(現DNタワー21)です。マッカーサーの執務室なども保存されています。*1

東京宝塚劇場は、1934年、東京での宝塚歌劇の拠点となる劇場として誕生。その後、立替工事を行い、2001年、リニューアルオープンしました。3

敗戦後は、アニー・パイル劇場と改名された宝塚劇場は、他の接収施設とは多少事情が異なりました。観客は米軍の将校、兵隊でしたが、舞台上や舞台裏で日本人が活躍し、戦後の日本のエンターテイメントの発祥の地となりました。2

【参考文献】

*1 小林一郎:目利きの東京建築散歩(朝日新聞出版,2010)

*2 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.149-P.153

【参考URL】

*2 宝塚歌劇団:宝塚歌劇ホームページ劇場案内

有楽町駅の南側のガード下は、飲み屋が密集する場所です。

店からあふれた客たち用に、道路に丸イスが並べられています。

ガード下の通路を南側へ進むと「ホッピー」のノボリとおびただしい数の提灯。

トンネル型ガードは、「焼き鳥横丁」と呼ばれ、わずか30,40mのかいわいに10軒ほどの店が並んでいますが、やはりこの一角では漂う煙が主役です。*1

「小松」、「登運とん」、「ふじ」、「金陵本店」は、昭和中頃から現在も続いている店です。

トンネル内には、濃い煙が立ち込めています。

【参考文献】

*1 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.81-P.85

JR線が走る遊楽町のガード下にある“有楽町コンコース”に、昭和の時代をそのままに再現した飲食店があります。

丹下左膳のポスターとミルクホールの看板。

「ミルクホール」は、明治30年(1897年)頃に各地の大学街などに現れました。当初は「新聞・官報縦覧所」と言われ、手頃な価格でミルクを飲みドーナツなどの軽食を食べながら、備え付けられた新聞や雑誌を閲覧することができました。まだ飲み慣れなかった牛乳の乳臭さを消すためにコーヒーが加えられ、一般大衆にコーヒーメニューが受け入れられることにもつながりました。*1

トリスバーの看板と理髪店。

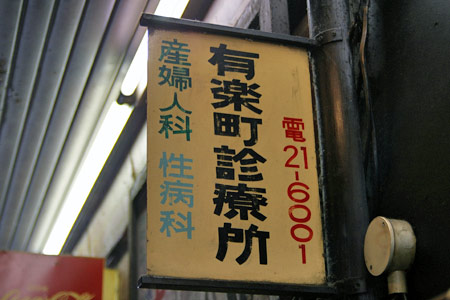

性病科の診療所の看板。

【参考URL】

*1 UCC上島珈琲株式会社:時代を映す愛すべき空間~カフェはじめて物語・日本篇~

有楽町駅の南側のガード下。

ここに、サラリーマンの憩いの場所があります。

清涼飲料水の自販機コーナー。

ビール(炭酸飲料)も販売しています。

自販機前にはテーブルがあって、自販機で買ったビールをその場で飲むことができます。

有楽町で書き落としてならないのは、すし屋横丁(通称:スシ横)です。現在の交通会館と新幹線の間には、「ヤミ市」の名残として、二階建てのすし屋横丁が昭和30年代まで残っていました。「スシ横」は、近隣のサラリーマンの手軽な安息所として人気を集めましたが、建物は年とともに老朽化し、汲み取り式の共同便所は異臭を放っていました。東京オリンピック開催を控えた時期、新幹線を日本の技術の粋として世界に紹介しようということになり、「スシ横」の撤去を断行するため、「東京交通会館」の設立が決定されました。*1

当時、すし屋横丁には、「ミルクワンタン」という店があって、店名にもなっているミルクワンタは、ワンタンの汁が牛乳で、モツの煮込みが入れてあるというものでした。カウンターには、油虫がはってて、床にはニワトリの足だの首だの落ちていましたが、味は最高でした。*2

現在の「ミルクワンタン」は、東海道線ガード下に移転しています。1968年、すし屋横丁の立ち退きの際、民間会社の倉庫だった物件が売りに出されると聞きつけて、主人の藤波さんは、金額よりは有楽町かいわいにあるかないかが問題だと考え、飛びつきました。*2

「ミルクワンタン」と赤い文字で書かれた看板。

ミルクワンタンは、若いころシベリアを放浪した藤波さんが、ボルシチにヒントをえて創作した料理で、和風スタミナ・シチューと考えればよく、胃にもなじみやすく、二日酔いにも効く、と評判をよびました。*2

【参考文献】

*1 木村毅:有楽町今と昔(東京交通会館,1980)P.271-P.272

*2 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.109,P.122-P.126

JR有楽町京橋口から徒歩0分のところに、「有楽町高架下センター商店会」の入口があります。

夜になると、看板に明かりが灯ります。

高架下を北に1分ほど歩くと、丸三横丁の看板があります。

JT高架を横切るわずか50mのトンネル状の小道に、味わい深い飲み屋群がぎゅ~っと詰まっています。場所は、東京国際フォーラムのすぐ隣。凄いギャップです。*1

【参考文献】

*1 散歩の達人:散歩の達人(1999.11)P.8-P.9