久保の隣の長江一丁目の路地にある玩具店。

キュ-ピー人形が陳列されている棚の脇に牛乳箱が設置されています。

舟橋牛乳の牛乳箱。白い色の牛乳箱です。

箱の側面にも「舟橋牛乳」。

久保の隣の長江一丁目の路地にある玩具店。

キュ-ピー人形が陳列されている棚の脇に牛乳箱が設置されています。

舟橋牛乳の牛乳箱。白い色の牛乳箱です。

箱の側面にも「舟橋牛乳」。

久保2丁目の西側。道幅の狭い小路です。

少し進むと、スナックが密集している一画です。

3階建ての飲食ビル。

小路の出口。ここから道幅が広くなります。

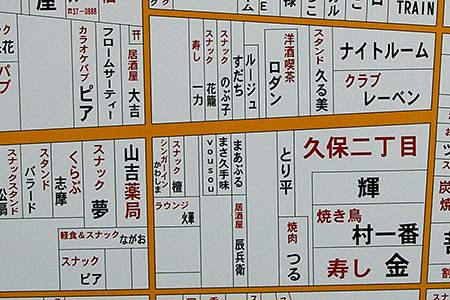

昭和33年3月31日時点の店名とその場所を記した「赤線消ゆる日の地図」*1 によると、以下の30店舗が営業していました。

1.金玉 2.村田 3.喜鶴 4.青い鳥 5.石川 6.東京 7.一力 8.曙 9.山海 10.自由亭 11.鶴亀 12.第一花乃家 13.山吉 14.第二花乃家 15.松千 16.吉口屋 17.鳩の家 18.晴美 19.森常 20.高橋 21.喜八 22.千舟 23.生駒 24.一二三 25.吉野屋 26.三島 27.村上 28.むさし 29.汐見 30.高砂

下の写真は、現在の地図ですが、これを見ると、現在も屋号を引き継いでいると思われる店があります。7.一力 13.山吉 の2軒です。

まず、「一力」ですが、「赤線消ゆる日の地図」*1 に示されている場所と同じ場所に、現在は寿司屋「一力」が営業しています。

現在は、近代的なビルに建て替わっています。

「山吉」があった場所には、現在は薬局の「山吉薬局」が営業中です。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.283

今回は久保(広島県尾道市)の町並みを散歩します。

国道2号線の「楽天地」の表示のある信号機を南側に折れた八坂神社の南西方向一帯は、旧久保遊郭がった場所です。現在でも飲食店が建ち並ぶ繁華街です。

旧遊廓(新開遊里)統括事務所跡。*1

建物の2階部分。

現在は、1階部分はスナックです。

昭和21年以後、2階部分は診療室として使用されました。*1

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.183,P.284

家老渡からバスに乗り、1km程北の三庄六区小用(こよう)に来ました。南側には、弓削島の古法皇山(279.4m)が見えます。

ここには、戦前、戦中の個人内科医院跡が残されています。*1

再び家老渡に戻ります。被免許地から北西500mぐらい行くと、徐々に坂道となります。

斜地に、赤線時代の個人医院がありました。*1 現在は、一般住宅になっています。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

旧遊廓だった場所には、何軒か木造建物が残されていますが、その中でも、忍甲一さんが、「国宝的遺構」*1と絶賛する建物があります。

1階は、家族用の部屋で、2階が娼妓の接遇部屋です。*1

同じ間取りの接客用の部屋が3部屋あります。

入口。*1

裏の小路。*1

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

旧遊廓街の通りには、牛乳箱も豊富です。

「ふるさと牛乳」の牛乳箱。牛乳箱の側面に、中国酪農協同(株)の社名が見えます。

有名ブランドでありながら、目にかかれることが少ないグリコ牛乳の牛乳箱。

こちらは、明治の牛乳箱との併設です。

土生港からバスに乗り、約10分で、因島の南西部の町、家老渡に着きます。

現在の住所でいうと、三庄(みつのしょう)九区です。

家老渡の遊廓の創設は、比較的新しく、大正8年の創設です。*1

広い通り。写真の奥に見えるのは、日立造船所の工場です。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

今回は、家老渡(広島県尾道市因島三庄町)の町並みと風俗を散歩します。

因島(いんのしま)は、かつては全国でも珍しい一島一市でしたが、2006年1月10日、尾道市に編入されました。島内には、村上水軍の史跡などもあり、観光地としても有名です。

家老渡(かろうと)は、島の南東部にあります。

三原港から高速船で31分で島の南部の土生(はぶ)港に到着します。

土生(はぶ)港は、近隣の島とのフェリー航路もある因島の玄関口です。

島の南部には、日立造船所の工場があります。

明神橋を渡ると、海に面した通りに出ます。ここには明神遊廓がりました。*1

妓館の面影をとどめています。

道幅の広い通りです。南側(写真右側)には海が広がっています。

海の見える店。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

明治17年の貸座敷娼妓営業取締規則によると、竹原の遊廓は、榎町、新町(現在の本町3丁目付近)と明神(現在の塩町付近)に定められていました。明神は、現在の竹原港の対岸に位置していて、瀬戸内の海を見渡せる場所にあります。

明神遊廓の名残とも言えるのが、遊廓の入口にあった明神橋です。明神橋は、吉原の大門に相当します。

写真は、近年になって車道用に作られた新明神橋から明神橋を見たところです。明神橋を渡ったその先に、明神遊廓がありました。

明神橋は、数年前までは、今にも崩壊しそうな橋でした。*1 しかし、最近になって、歩行者・自転車専用の橋として新しく架け替えられた模様です。昔の橋の橋げたが残されています。

写真の奥に見えるのは、シルバー人材センターです。

対岸から見た明神橋。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

今回は、竹原(広島県)の町並みと風俗を散歩します。

竹原は、安芸の小京都と呼ばれ、江戸時代の古い町並みが残されていて、当時を偲ばせてくれます。

明治17年の貸座敷娼妓営業取締規則によると、竹原の遊廓は、榎町、新町、明神と定められていました。*1 榎町、新町は、現在の本町3丁目付近、明神は、現在の塩町付近です。

本町3丁目付近を本川が流れます。江戸時代は、ここが港でした。*2

本川の北側は、「安芸の小京都」と呼ばれる古い町並みの残る場所で、現在は、観光スポットになっています。

楠神社付近。

木造3階建ての建物があります。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

*2 竹原市:安芸の小京都たけはら(観光マップ)

大崎上島の北端に位置する鮴崎(めばるざき)に来ました。

鮴崎は、天満、宇浜と並び、おちょろ稼業が定着していました。*1

遊廓があったとされる通り。*1

民俗学者の沖浦先生は、その著書*2 の中で、「三味線や太鼓の音で明け方までさんざめいていた鮴崎の遊女街は、今でもその頃の町並みがほとんど残っている。瀬戸内の港町で、当時の面影がまだ見られるのはここだけだろう。」と述べていますが、町並みは、だいぶ新しくなっているようです。

木造3階建ての民家があります。迫力満点です。

盗賊返しのある民家。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295,P.315

*2 沖浦和光:瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて:(岩波書店,1998)P.221

木江の天満区とともに、宇浜区も、昭和初期の貸座敷の被免許地で、「おちょろ舟」も存在していました。*1

宇浜区は、木江港の北側。一貫目桟橋付近一帯です。

古い看板が残っています。

逆方向を振り返る。

塩月旅館。重厚な建物です。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.294

木江の厳島神社の隣。徳森旅館が入江にひっそり佇んでいます。

木江の町並みを代表する木造三階建ての建物です。

北側から。

入口。

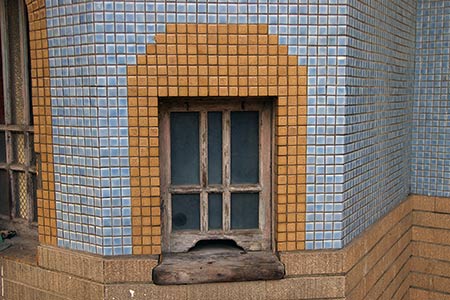

町のやや北側、迷路のような小路を抜けていくと、突然パッとモダンな建物が現れます。木造建築の建物が多く残る木江の町並みの中では、異色の存在です。

この建物は、昭和8年に建築された映画館「昭栄館」の跡です。「昭栄館」は、昭和42年まで興行していました。*1

入口付近。当時は、たくさんのお客様で賑わっていたのでしょう。

タイル貼りで、ハイカラなデザインです。

【参考文献】

*1 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.3「特集 木江を歩く」P.3

木江の農協から宇浜方面へ行く道の途中に、ひときわ目立つ建物があります。

何と、木造五階建ての豪邸です。

この建物は、大正2年、当時造船業を営んでいた長屋源吉さんが、船主などの接待用に建てた料亭です。主材は、木造船の建材だった松と杉。眺めのいい四階には、35畳敷きの大広間があるそうです。*1

昔は、木造船の建造技術があったので、このような建築が可能だったのかもしれません。

正面から見ると4階建てに見えますが、横から見ると小さな最上階部分があります。

たしかに五階建てです。

【参考文献】

*1 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.3「特集 木江を歩く」P.3

木江港の南側の天満区には、昔の町並みが残されている通りがあります。

大崎上島の昭和初期の貸座敷の被免許地は、木江の天満区と宇浜区、そして東野の鮴崎(めばる)崎の3ヶ所でした。そして、木江と鮴崎崎にもオチョロ舟がありました。この通りには、遊郭がありました。*1

御手洗の遊郭跡の建物は、かなり修復されていて、観光地という印象でしたが、木江町並みは、当時のままの木造建築が残されており、本物の迫力があります。

一方、路地に入ると、廃屋となっている家もかなりあり、荒廃が進んでいることを感じさせます。

通りには、商店もあります。昔ながらの酒屋さんも多く、地元の醸造メーカーのブランドの看板が見えます。*2

玉屋旅館。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.294

*2 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.3「特集 木江を歩く」P.4

木江の天満区の古い町並みを歩きます。こちらの建物は、1階が商店であったように見えます。

コカコーラなど、家のあちこちに看板やステッカーが貼ってあります。

オロナミンCのステッカー。残念ながら年代を特定できるような手がかりはありません。

月星(シューズメーカー)のセールのステッカー。

EXPO’70(大阪万国博覧会)ということは、37年間、貼られたままの状態ということでしょうか。保存状態は、良好です。

今回は、木江(広島県豊田郡大崎上島)の町並みと風俗を散歩します。前回散歩した大崎下島の大長(おおちょう)港から大崎上島の天満桟橋までは、高速船で14分です。

まず、大崎上島の最高峰、神峰山 (452.6m)に登ります。登山口である金剛寺から山道に取り付きます。

1時間弱で頂上の展望台に到着します。頂上からは、瀬戸内の眺めを堪能できます。北東方向には、大島上島の東野地区(鮴崎(めばるざき)方面)が見渡せます。

南側には、本州四国連絡橋(来島海峡大橋)と四国(今治)方面が見えます。

眼下には、深い入江状となっている木江港が見えます。高速船が着いた天満桟橋などの天満地区は、手前の山の斜面で隠れて見えませんが、入江の北側の宇浜地区の一貫目桟橋や造船所が見えます。

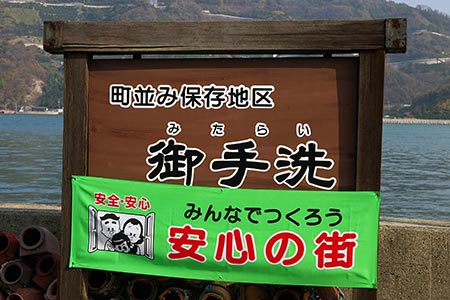

御手洗は、町並み保存地区(全国重要伝統的建造物群保存地区)に指定されていて、江戸時代の町並みが残されています。

そのうちの1軒。入口に木製牛乳箱があります。

同じブランドの牛乳箱が2つ並んでいます。大家族だったのでしょうか。

国広牛乳。

御手洗港から3分ほど歩いたところに蛭子神社があります。蛭子神社は、航海安全を祈って、元文(1736年)~寛保(1744年)代、豊前小倉から御神体を移して、建てられました。

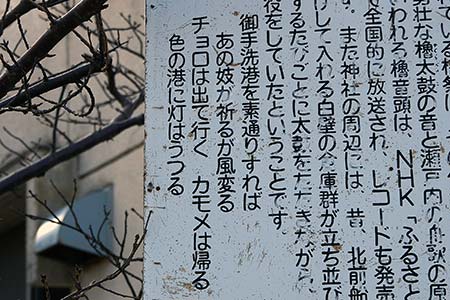

案内板に、「御手洗港を素通りすれば、あの妓祈るか風変わる。チョロは出て行く、カモメは帰る、色の港に灯はうつる。」と書かれています。

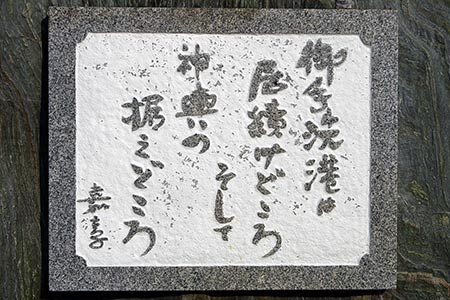

道路一つ隔てた石碑には、「御手洗は居続けどころ、そして神興の据えどころ」と書かれています。「居続け」は、江戸時代では、数夜を差すこともあり、近代公娼期では、12~24時間の以内の滞留のことをいいました。*1

遊女屋の主人、若胡子屋権左衛門が寄進した燈籠。*2

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295

*2 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(豊町観光協会,2003 )P.44-P.45

住吉町の船宿跡に、御手洗最後の船大工で、おちょろ舟のミニチュアをつくりつづける宮本さんの工房があります。*1

工房の中には、遊女やおちょろ舟などの貴重な資料が展示されています。

御手洗遊女の原型は、碇泊する船に対して小舟に積んだ薪、水、食料品(特に野菜などの菜っ葉)などを売って回った菜売り女(なうりめ)と呼ばれる娘や未亡人たちでした。やがて、菜売り女は、小舟から碇泊する大船に乗り移って客をとって回る遊女となり、遊女を乗せた小舟はおちょろ舟と呼ばれるようになりました。*2*7

工房に、作成中のおちょろ舟の模型があります。

この中に5~6人が冬はこたつに入っていて、ちょろ押しと呼ばれる男が一人櫓をこいで、御手洗に入ってきた船に近づき、船に近づいたら遊女が顔を出して、指名をもらったら船に乗り移って、朝までいたそうです。*1

つまり、おちょろ舟の特色は、船に出向いて、客の濯ぎものから煮炊きまで面倒をみる一夜妻にありました。*3

おちょろ舟は海上遊廓であり、動く張店であって、翌日の日の出になると、女を引きさらって来る遣手婆でもありました。*4

おちょろ舟の最も古い記録としては、元禄4年(1691年)の「ケンペル江戸参府紀行」の「御手洗寄港紀文」に、「旅する人のために愛の女神を乗せてこぎ廻りたり」と記されています。*5

工房の中におちょろ舟の大漁旗が展示されています。

おちょろの語源については、諸説あるようです。

①小さいという意味の「チョロこい」から名付けられたとする説*7

②「お女郎」が訛ったとする説*6

③「大言海」に出てくる「おちよ舟」が訛ったする説*3

などがあります。

【参考文献】

*1 豊町商工会:みたらい通志(2003.3)P.3-P.6

*2 別冊宝島:行ってはいけない!ニッポン不思議島異聞(2006,宝島社)P.76-P.80

*3 真鍋鱗二郎:海棠記(讃文社,1986)P.219-P.220

*4 井伏鱒二:消えたオチョロ舟(加太こうじ編:日本の名随筆 別巻15 色街(作品社,1992)P.146)

*5 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(2003, 豊町観光協会)P.6-P.7

*6 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002)P.92-P.93

【参考CD】

*7 緩急車雲助:巷談 御手洗港の遊女哀歌(2003,KS-music)

近世中期、沖乗り航路の開発に伴い、新興港湾都市として御手洗港が建設され、大崎下島は注目されるようになりました。*1*2

瀬戸内の港町では「おちょろ舟」が付きもので、その中でも、御手洗の「おちょろ」がいちばん有名でした。「おちょろ舟」は、遊女たちを乗せた小さな舟のことです。*1*2

江戸時代に作られた防波堤である「千砂子波止(ちさごはと)」は、チョロ稼業を通年安定させました。*3

御手洗港のある住吉町には、船宿や置屋が建ち並び、歓楽街として発展をとげました。船宿は、御手洗に入港した船の積荷の取引をはじめ、水や薪等の供給、船乗りの宿泊等の一切の世話をするもので、藩ごとに指定の船宿がありました。*4

現在も船宿の建物が残されています。

【参考文献】

*1 沖浦和光:瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて:(岩波書店,1998)P.200-P.226

*2 五木寛之、沖浦和光:辺界の輝き(講談社,2006)P.153

*3 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.316

*4 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.116

今回は、御手洗(広島県豊田郡大崎下島)の町並みと風俗を散歩します。御手洗(みたらい)は、瀬戸内海のほぼ真ん中に浮かぶ大崎下島の港町です。

JR山陽新幹線で三原まで行き、JR呉線に乗換えて竹原駅で下車、駅から、タクシーかバスに乗り約5分で竹原港につきます。竹原港から高速船で約40分、御手洗港に到着します。高速船は、1日8往復運行されています。

御手洗は、江戸時代に潮待ち風待ちの港として栄えた港町でした。江戸時代から昭和初期にかけての貴重な建物も残されており、町並み保存地区に指定されています。*1

現在は、観光地として整備されています。絵地図で書かれた観光スポットの案内板があります。

【参考文献】

*1 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.2(2003)P.4