羽咋市のかつての遊廓街にある大衆食堂。地元の方の話によると、遊廓の「柳亭」の建物があった頃からこの地で営業しているそうです。

「UFOのまち羽咋」にちなんだ「UFOラーメン」。

落ち着いた和風の店内。

「UFOラーメン」を頂きました。

羽咋市のかつての遊廓街にある大衆食堂。地元の方の話によると、遊廓の「柳亭」の建物があった頃からこの地で営業しているそうです。

「UFOのまち羽咋」にちなんだ「UFOラーメン」。

落ち着いた和風の店内。

「UFOラーメン」を頂きました。

羽咋市島出町に、近年まで羽咋遊廓の柳亭(りゅうてい)の建物が残っていました。*1

明治30年11月10日の北國新聞に掲載されている「羽咋遊廓遊廓芸妓番付」*2 によると柳亭、広海楼、遊泉楼、新盛楼、会席亭、遊楽亭、千鳥亭、中初亭、の24名の芸妓が名を連ねており、そのうちの6名が柳亭の芸妓です。

現在は、閑静な住宅地になっています。

建物があったと思われる場所。道は行き止まりになっています。

逆方向から。

【参考文献】

*1 日本地政協会:羽咋市・羽咋郡明細区分図(日本地政協会,1974)P.35

*2 羽咋市史編さん委員会:新修羽咋市史(石川県羽咋市,2008)P.258-P.259

明治期、羽咋大橋の両側は船着場で、付近には遊廓が軒を並べ賑わいました。*1

松柳医院(羽咋市島出町)のある通りには、古い建物が残っています。

印刷屋だった建物。*2

料理旅館だった2階建ての木造家屋。*2

【参考文献】

*1 羽咋市史編さん委員会:新修羽咋市史(石川県羽咋市,2008)P.258-P.259

*2 日本地政協会:羽咋市・羽咋郡明細区分図(日本地政協会,1974)P.35

今回は、羽咋(はくい、石川県羽咋市)の町並みと風俗を散歩します。

羽咋大橋近くにあるラブホテルの看板。

看板に導かれて進みます。

歩くこと、約10分。青緑色のブロック塀が現れます。

緑色のラブホテル。

川岸町の料理屋街にあるレトロな美容室。全体が薄いピンク色です。

入口の斜めドア。

モダンな斜めの手すり。

歴史を感じさせる貴重な建物です。

石動の免許地は、はじめ今石動に一ヶ所、後には福町(いずれも小矢部川の西側)にも設けられました。*1

また、昭和7年(1932年)の富山県統計書などの資料*2 によると、石動の川岸町(小矢部川の東側、現在の東福町)に花街(遊廓)があって、貸座敷9軒、料理屋38軒、芸妓47名、娼妓5名の規模でした。

川岸町にはかつての料理屋と思われる建物が現在も残っています。

大正13年の石動町住宅案内図*3 に、和洋御料理、仕出し「上埜楼」と記載のある旅館の建物。

満月楼だったと思われる建物。*3

【参考文献】

*1 小矢部市史編集委員会:小矢部市史 下巻(小矢部市,1971)P.61

*2 社団法人現代風俗研究会:20世紀の遺跡 加藤政洋「消えゆく花街の景観、廓建築の痕跡」P.44

*3 千秋謙治:砺波・小矢部今昔写真帖(郷土出版社,2002)

今回は、石動(いするぎ、富山県小矢部市)の町並みと風俗を散歩します。石動は、高岡と金沢の中間に位置し、北国街道の宿場町として栄えました。現在の石動駅の北側が中心市街地で、その東側には、小矢部川が流れています。小矢部川沿いは、風光明媚な地で、観光旅館の松泉閣の建物が建っています。

旅館に隣接した料亭風の建物。

観光旅館と書かれたホテルの玄関。

小矢部川からの遠望。

氷見市街から、高岡市街行きのバスへ乗車し約20分。県道373号線沿いに、氷見昭和館があります。

館内は、昭和の町並みが再現されています。

カメラの展示コーナー。

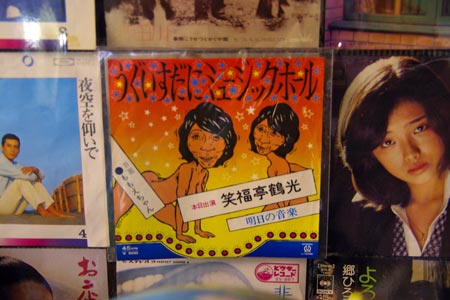

懐かしいEPレコードの展示もあります。

氷見本町の商店街沿いにある銭湯の氷見温泉。

現在は、休業中のようです。

レトロでモダンな建築です。

レンガ造りの煙突。

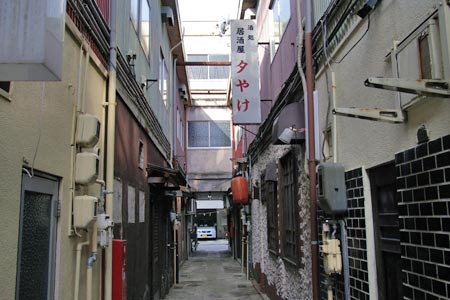

氷見の光禅寺の西側には、通り沿いに風情のある飲食店が建ち並んでいます。

このあたりは、かつての有磯新地の一部で、山岸楼、巴亭、二塚や、稲荷亭、の遊廓や料理屋がありました。*1

氷見と言えば、うどんです。

氷見の地酒「曙」の舛酒を頂きました。

氷見うどんとミニ海鮮丼のセット。

【参考文献】

*1 氷見百年史編修委員会:氷見百年史(氷見市,1972)P.632

氷見の入船町(現在の丸の内)には、かつて遊廓があって、多数の妓楼が軒をつらねていました。この遊廓のことを氷見では俗に「めんきょちょう」と称しました。これは「免許地」のなまりです。明治19年5月11日、富山県が指定した13カ所の「免許地」の起源ですが、その中に射水群氷見本川町が入っています。その地は、光禅寺の裏側にあたり、その一郭は大正12年8月20日より、入船町と改称されました。*1

氷見町大火の後、現在地の元「大浜楼」に移転した平和交通の社屋。この折に、「駅前平和タクシー(株)」から「平和交通(株)」に社名が改められました。*2

「氷見有磯新地略図」*1 によると、光禅寺の東側。小坂山楼があったあたり。*1

「一角」「入舟亭」があったあたり。*1

島勇楼があったあたり*1 に建つスナック。

【参考文献】

*1 氷見百年史編修委員会:氷見百年史(氷見市,1972)P.108-110,P.631-633

*2 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.30

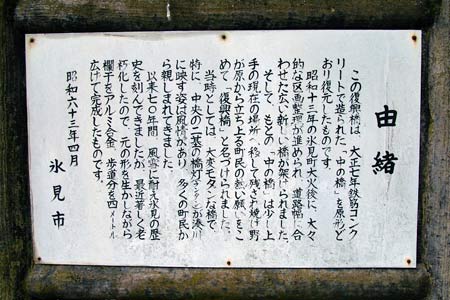

氷見市街の丸の内。富山第一銀行氷見支店西側の交差点の角に、小さな公園があります。

ここは、かつて愛宕神社があった場所で、公園の隅には、小さな鳥居が残っています。

「愛宕神社跡」の碑。

この付近は、元「有磯新地」と呼ばた遊廓地で、大正期から昭和10年代にかけて多数の貸座敷や妓楼、料理屋などが軒を列ねて賑わいましたが、昭和13年の氷見町大火により罹災しました。*1

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.30

今回は、氷見(富山県氷見市)の町並みと風俗を散歩します。

氷見市街を流れる湊川は、河口に近い市街の中心部付近で大きくカーブを描いています。

この付近(公衆トイレの奥の現在のアミューズやまとビル(写真の水色のビル)にあった日本劇場は、昭和30年代に氷見に3館あった映画館の一つでした。*1

復刻橋。

大正7年に作られた鉄筋の橋です。

逆方向から。

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.9

末広町の飲み屋小路にある高岡牛乳の牛乳箱。

紺色に白文字のデザインです。

側面には、高岡ヨーグルト

郵便受けの下にぶら下げられています。

末広町にある飲み屋小路の末広飲食センター。小路の入口に「末広センター」と書かれたゴミ箱が設置されています。

1階部分に飲食店が入る共同建築です。

夜になると艶っぽい雰囲気になります。

末広飲食センター。

末広町の呑み屋横丁。

昼間の雰囲気から比べると、夜は、一転してディープです。

スナックからはカラオケの歌声が漏れ聞こえます。

ピンク色のネオン看板。

高岡市街の北西側の中島町。商店街の奥まった場所に銭湯があります。

中島湯。

昔ながらの銭湯です。

煙突。

高岡市清水町のますや食堂

地元では有名な、おいしい大衆食堂です。

ラーメン、蕎麦、丼ものから洋食まで、なんでも揃っています。

かつ丼と缶ビールを注文。

羽衣遊廓があった一画にある稲荷神社。

遊廓創立の記念碑に、深島平蔵、八島三𠮷の名が刻まれています。

八島三𠮷さんは、高岡市百姓町の出身で、大阪角力の大関(角力名猫又三吉)に出世し、帰郷後、下川原町の料亭八島屋の主人公となりましたが、大火の後免許となった羽衣遊廓へ移転、イの一番に八島楼を開業しました。

羽衣組合一同。

羽衣遊廓は、明治、大正、昭和の60年にわたり栄えた八島楼をはじめ、古曼、木下、煙草森、松島、米谷、寺西、大丸中八、松野など48軒が大繫昌しましたが、昭和33年の売春防止法施行とともに廃転業しました。

【参考文献】

*1 高岡史談:高岡史話(高岡史談会,1965)P.45

羽衣遊廓は、明治33年の大火直後に免許地として発足しました。

現在の高岡市五福町には、道路が格子状になっている一画があります。

古い旅館の建物。

「貸席」と書かれています。

北側から。

【参考文献】

*1 高岡史談:高岡史話(高岡史談会,1965)P.45

今回は、高岡(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

高岡駅前から北西方向へ延びる大通りは、町の中心部です。

歩道に、白ポストが設置されています。駅前でない場所に設置されているのは、珍しいケースです。

裏側に「白ポスト」の表示。

富山県内では、チューリップがデザインされた白ポストを多く見かけます。

越中島の中心街。中町の交差点付近は、古い商店の建物が残っています。

バー「エデン」だった建物。*1

鮮やかな青色のタイルで装飾された円柱が残っています。

遊廓があった倉町の近く。

ドアの造りが印象的な和風のバーの建物。*1

【参考文献】

*1 日興出版:新湊市・(附)小杉町・大門町・大島町(日興出版,1971)P.68

大門町に遊廓は、横町(いまの錦町)と倉町周辺にありました。*1

和田川沿いにある倉町は、風情のある町並みが残っています。

昭和初期の大門の町並み図*2 によると、このあたりには、料理屋の浅山楼、渋谷楼、深川楼、勇権楼が建ち並んでいました。

大きな木造母屋。

現在の、医院の屋号と料理屋時代の屋号が一致しています。*2

和田川からの遠望。

【参考文献】

*1 大門町教育委員会:大門町史(大門町,1981)P.P.638-640

*2 大門史談倶楽部:見る、知る、伝える大門地誌(大門史談倶楽部,2015)P.46

北陸本街道に面した大門町に遊廓ができたのは、あきらかではありませんが、明治18年に高岡米商会所が創立され、取引が一層盛んになったころにできたとも言われています。昭和8年前後には横町(いまの錦町)と倉町周辺には20軒もの置屋と料亭があって、芸妓は200人近くもいました。その頃が大門町遊廓の最盛期でした。元来、大門遊廓は、免許地ではなく私娼地で、大衆的で安価に遊べるという評判から富山の桜地町・東新地、高岡羽衣遊廓につぐ繁盛ぶりで、県下各地から客が登楼しました。*1

昭和28年元旦の庄東タイムスの広告には、大門二業界として、清九楼、ひさご楼、城光楼、新京楼、文人楼、深川楼、伏木楼、二口楼、山田楼、村井楼、第二東京楼、大松楼、河崎楼の名があります。*2

現在の大門タクシーのあるあたりから現在は道路となっているあたりに、敷島楼、城光楼、伏木楼、大松楼の4軒が建ち並んでいました。*3*4

東京楼(その後旅館東京)があったと思われるあたり。*3*4

【参考文献】

*1 大門町教育委員会:大門町史(大門町,1981)P.638-640

*2 門町町史編集室:大門町史.続巻 (大門町,2005)P.49

*3 大門史談倶楽部:見る、知る、伝える大門地誌(大門史談倶楽部,2015)P.18,P.46

*4 日興出版:新湊市・(附)小杉町・大門町・大島町(日興出版,1971)P.68

今回は、越中大門(富山県射水市)の町並みと風俗を散歩します。

越中大門駅から県道322号線を西に進んだところに、大門赤湯鉱泉の看板が目に飛び込んできます。

和帳折衷の佇まい。

入口。

なぜか、マリア像が安置されています。

富山市街の商店街の総曲輪(そうがわ)通りは、長さ約450mの商店街で、アーケードの両側には、商店、飲食店が並びます。

大正中頃から昭和にかけて、繁華街につきものの食堂やカフェーが開店し、総曲輪通りは賑わいを見せました。昭和4年には、県内のカフェーは200軒、女給は563人を数え、モガ・モボからやがてエロ・グロの時代へと移ろいましたが、昭和2桁になると軍国化の波に飲まれて、赤い灯青い灯りは街からひとつずつ消えていきました。*1

ウスイ時計店のあたりには、カフェー・ユニオンがあって、女給7~8人で、女のサービスよりもむしろ料理に重点を置いていました。*1*2

トラヤ帽子店があったあたりには、カフェー「万歳」は、3階建ての堂々とした店で、女給も10人以上いました。*1*2

【参考文献】

*1 堀江節子:総曲輪物語(桂書房,2006)P.2,P14-P15,P.72-P.73「昭和34年発行の富山・高岡市住宅詳細図より総曲輪付近」

*2 八尾正治,水間直二,山岸曙光:総曲輪懐古館(巧玄出版,1977)P.113-P.114

いたち川にかかる東橋の西側。

古びた横丁があります。

「全国女性街ガイド」に名前の出てくる「新世界」の看板が掲げられています。*1

現在の居酒屋屋スナックが営業中です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.122-P.123

いたち川沿いの遊歩道は、散歩に最適です。

犬の散歩も多いため、あちこちに犬糞看板が立ってします。

犬糞看板は、町内会によってさまざまです。

「厳禁」と2文字だけの看板。

石倉町商店街は、道幅は狭いが、富山の中心地から東新地花柳街への通路にあたるいわゆる「東の道」の繁華の地でした。

終戦後9か月目の昭和21年5月1日、石倉商店街に富山座が開業しました。富山座は、戦前の長い歴史を持つ「新富座」と「大正座」の後を受けて、劇場として21年間も続きました。富山座は、地元富山の自主演劇活動に場所を提供した他、東京の歌舞伎もよくやってきました。もう一つの目はストリップで、昭和23年から空気座の「肉体の門」が来演。俗にパンパン劇といわれ、大衆に迎えられました。

タイルの円柱を持つ建物。

泉橋からみた石倉町商店街。

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.198-P.203

富山市街を流れるいたち川は、宮本輝の芥川賞作「蛍川」で取り上げられた川です。この川に「花見橋」とい情緒のある名の橋があります。

花見橋の右岸北詰に、料亭の八清楼がありました。八清楼は明治の中頃から大正、昭和の初めにかけて、富山市で一番といわれた大きな料亭で、割烹、旅館、貸座敷、芸妓置屋という、いわゆる三枚鑑札を持っていて、抱え芸妓が5~6人いました。*1

八清楼の向かいには、分家の「八清スピード部」があって、自転車の販売を手掛けていました。*1

上流から見た花見橋。

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.294-P.296

今回は、富山(富山県富山市)の町並みと風俗を散歩します。

いたち川沿いには、遊廓や岡場所が散在していました。岡場所は私娼地で町の出入口や街道沿いに発生し、明治の初めまで、稲荷町、北新町、辰巳町などにありました。稲荷町は、藩庁から「女持旅籠」の免許を持っていたので、岡場所とはいえませんが、平旅籠と町屋が混在していました。*1

稲荷町の中心にある北陸街道から北に入ったところに善久寺があります。

墓地の一番奥まったところに、一基の自然石の供養塔が建っています。表の文字は「蓮の露」と記されています。*1

裏面には、「慶応四年戊辰七月茶屋仲間」と刻まれています。この石碑は、美しい遊女が殿様に見染められて身ごもったが、難産で母子ともに相い果てたので、それを悼んで建てられたものです。*1

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.266-P.267

三日市の桜町の旧遊廓内にある稲荷神社の琴平社。

境内には狛犬が鎮座しています。

狛犬の台座。「三日市検番組合」と読めます。

昭和十一年の建立です。

かつての特殊飲食街の桜町にある寿司店。

朝日旅館(旧朝日楼)へ続く通り。

当時は、夜の11時頃になると客を連れた芸者さんで賑わったそうです。

にぎり寿司と日本酒を注文。

<?php the_category(); ? >

桜町の北側の一画。一富士楼があったと思われるあたり。

現在は、料亭の一富士になっています。

長開楼、八本楼、大黒楼、帝石楼があったあたり。

八本楼付近には、古い建物は、現在は印刷所の事務所となっているようです。

明治10年代頃から、黒部の三日市では、婦女に接待させる特殊飲食店ができ始め、第一次世界大戦終結の大正8年頃には、桜町を中心に、置屋、料亭あわせて20数軒ができ、繁栄を極めました。これは、明治になって産業が発達するにつれて、社交機関として利用され、他方農村の糸挽夜業宿がなくなり、青年の楽しみがなくなったためでもありました。*1

大正15年の市街図「三日市町案内」*2 によると、写真の朝日旅館は、旧朝日楼で、朝日楼の周囲には、石塚飲食店、朝日楼、みゆき楼、篭辰楼、長和亭、八木支店、中町屋、吾妻楼、大黒楼、金米楼、長開楼、八本楼、大黒楼、帝石楼、開花楼、荻野亭、がありました。

地元の方の話によると、朝日楼は、桜町の中では最も大きく、魚津の遊廓に引けを取らなかったそうです。

建物の裏側。

【参考文献】

*1 森田良作:黒部市荻生郷土史(森田良作,1980)P.122

*2 三日市町協賛会:我が三日市町(三日市町協賛会,1926)「三日市町案内」

黒部市街の東側に位置する東三日市駅。富山地方鉄道の黒部駅の隣の駅です。

風情のある駅舎です。

簡素な改札口。

富山地方鉄道は、特色のある車両が残っています。

今回は、黒部(富山県黒部市)の町並みと風俗を散歩します。

あいの風とやま鉄道線(旧JR北陸本線の一部)黒部駅前。

駅前の女性のブロンズ像が立っています。

黒部出身の彫刻家の浦山一雄さんの作品です。

側面から。

朝日町荒川の近く。朝日町が作成したユニークな立小便看板があります。

近くに飲み屋横丁(写真右奥)があるので、立小便をする人がいるのかもしれません。

近くの公衆トイレへ誘導します。

公衆トイレは、ここから100mぐらい先(写真右奥)です。

置屋*1 のすぐそばの料亭「月見家」。料亭街は庶民の憩いの場所でした。*2

風情のある佇まいです。

料理屋だったと思われる「富士見軒」。

重厚な建物です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(泊):泊料亭協同組合(2017.5)

【参考文献】

*2 読売新聞(2005.11.17)富山版 P.34「ひと紀行」

神田新地と呼ばれている朝日町神田町の泊料亭組合*1 の前庭に「新地創立記念碑」と大書された石碑があります。*2

この石碑は、戦前の廃娼運動の高まり、戦争期、戦後の混乱期、そして赤線廃止という時代の波のなかに一度は解体され、長い間草木の仲に埋もれていましたが、昭和56年に泊料亭組合が現在地に移転したもので、移転時の組合員の名を刻した副碑が沿えてあります。*2

碑は、正面に「新地創立記念碑」右に「明治三十二年九月創立」左に「大正七年八月建立」と記されています。大正7年に神田新地ができてから20年になることを記念して当時の人達が建立したものです。*2

台座の正面から左にかけて創立者の名前が記されており、まだ左の面には、大正七年の建立世話人の名前が刻まれています。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(泊):泊料亭協同組合(2017.5)

【参考文献】

*2 森野稔:神田新地物語(森野稔,1991)P.2-P.3,P.24-P.25

今回は、泊(富山県下新川郡朝日町)の町並みと風俗を散歩します。 富山県内の東端に位置する朝日町の中心部にある泊駅は、その名の通り、かつて宿場町として栄えたところです。*1

料亭の建築らしい丸窓。

本牧の繁華街の北側。見晴トンネルの近くの閑静な住宅街。

細い道の奥まったところに銭湯の泉湯があります。

昔ながらの銭湯の佇まい。

ステンドガラスと暖簾。

チャブ屋の語源は、軽飲食店を指す「CHOP HOUSE」とされ、港の人力車夫たちの間で転訛していきました。これが明治初年のことで、大正年間、本牧小港*1 と大丸谷(おおまるだに)の2ヶ所に統合され、震災後は日本人の客も出入りするようになりました。*2

大丸谷のチャブ屋街は、現在のJR石川駅からすぐのところにありました。*2

1956年の住宅地図*3 によると、この付近には「バーオリエンタル」がありました。

「HOTEL第一」「HOTEL横浜」があったあたり。*3

この交差点の角には、「旅館ヒーロー」がありました。*3

淡谷のり子が歌った「別れのブルース」は、作曲家の服部良一が、私娼窟が密集している本牧のバーで洋酒を傾けていたときに思いつき、藤浦洸が作詞しました。「窓を開ければ 港が見える メリケン波止場の 灯が見える....」*4

【参考記事】

*1 風俗散歩(本牧):本牧小港のチャブ屋街跡地(2009.5)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.70-P.71

*3 経済地図社:中区明細地図(経済地図社,1956)

*4 吉武輝子:別れのブルース(小学館,2003)P.205-P.206

本牧町2丁目の「横浜ロイヤルホテル」*1の南側。

チャブ屋街だった頃は、「ルビー」という名のホテルがあった場所です。*2

現在は、商業ビルの1階に喫茶店が営業中です。

落ち着いた雰囲気の店内。

ナポリタンとビールを注文。

【参考記事】

*1 風俗散歩(本牧):チャブ屋街の名残(2017.5)

*2 経済地図社:中区明細地図(経済地図社,1956)

戦後営業を再開していた頃の本牧チャブ屋街。本牧町2丁目に名残があります。*1

横浜ロイヤルホテル。(昭和31年の住宅地図*2 では「ロイヤルパーク」)

この付近は、チャブ屋と思われるホテルが密集していました。*2

ホテルの屋上に設置されている自由の女神像。

自由の女神が立つホテルを見ていると、大正時代のチャブ屋が並ぶ町の姿が想像できます。*3

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.70-P.71

*2 経済地図社:中区明細地図(経済地図社,1956)

*3 川本三郎:我もまた渚を枕(筑摩書房,2009)P.64

今回は、本牧(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。本牧十二天緑地は、横浜開港以来、外国人が訪れるようになった風光明媚な浜辺です。現在、その場所は公園になっていて、案内板が建っています。

戦後は、米軍に接収され、十二天山の上部には、給水タンクが設置されました。

案内板に掲示されていた「横浜全図(明治3年)」。

横浜開港は、本牧にも大きな変化をもたらしました。本牧の八王子山と十二天山は、沿岸防備のために熊本藩が、後に鳥取藩が守りを固める場所になりました。開港後、十二天の地には遊歩道が通じ、外国人がピクニックや海水浴に訪れるようになりました。*2

十二天山の遠望。

本牧の海は、かつては十二天の海とも呼ばれ、外国人居留民は、この海で海水浴を楽しみました。それが次第に日本人の間にも伝わり、海辺には、茶店や脱衣場が開かれるようになりました。やがては酒と女が入り込むようになり、〇〇屋、△△楼と呼ばれていた屋号が、〇〇ホテル、△△ハウスと洋風に改められ、風俗営業へと移行し、明治の中頃に「チャブ屋」と呼ばれるようになりました。*2

【参考文献】

*2 重富昭夫:横浜「チャブ屋」物語(センチュリー,1995)

長者町9丁目。福富町の歓楽街の中心部からは少しはずれたエリアです。

ラーメン店の隣にアダルトショップがあります。

隣は風俗店です。

アダルト館。

福富町のGMビル。外国人専門の高級娼婦だったメリーさんが客を引いていた雑居ビルです。*1

GMビルのエントランス。

夜になると、ピンク色の看板にあかりが灯ります。

クラブなどの店舗が入居しています。

【参考文献】

*1 檀原照和:消えた横浜娼婦たち(データハウス,2009)P.153-P.156

*2 中村高寛 (監督) :ヨコハマメリー [DVD]

福富町の飲食ビル「エイトセンター」。

31の酒の店が集まる夜のコーナーです。

入口から一直線に延びる階段。

夜の様子。

長者町の通りに面して建つ長者町八丁目共同ビル。

戦後に建設されたと思われる大規模な商店街共同建築です。

マッサージ店の看板。

長者町の町並みが見渡せます。

今回は、福富町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。福富町は、「商店街共同建築」が多く見られる町です。

中心部にある福仲ビル。中心部にある福仲ビル。

2階と3階は居住部分です。

ビルの裏側。

和田町駅の南側。和田町商店街沿いの横丁。

1階は、居酒屋や料理店が入居する店舗。2階が居住スペースです。

スナックやカラオケパブ。

西側から。

今回は、和田町(神奈川県横浜市保土ヶ谷区)の町並みと風俗を散歩します。

和田町の楽天地は、昭和6年に町の発展を促進するためにできました。はじめはカフェー(現在の喫茶店)として許可を受け、その後風俗営業として、嘆願書が提出され同年夏に許可されました。

楽天地の設立により和田町の名声と繁栄は浅間町の新天地と趣をかえ、田の中の不夜城となりました。一軒あたりの接客婦は4名程度で客室は3室でした。

現在の和田町商店街付近が、楽天地があった場所です。

「楽天地」の電柱番号札。

当時の略図*1 によると、「きらく」「さわ久」「金港」「みかさ」「わか梅」「かとり」「らくゆう」「いろは」「ちどり」等が軒を連ねていました。

【参考文献】

*1 青木正晴:和田町思考(青木正晴,1971)P.42-P.46

*2 経済地図社:保土ヶ谷区明細地図(経済地図社,1960)P.78

和田町駅の西側の仏向町にある横浜温泉黄金湯。

「天然化石海水型」と看板に書かれています。

落ち着いた感じの脱衣場。

風呂釜。

天王町の橘樹(たちばな)神社近くの居酒屋。大人のおもちゃ店が併設されています。

店の入口。

上部の大看板。

風情のある木造母屋です。

天王町駅前から旧東海道を北へ進み、国道16号を渡ると横浜洪福寺松原商店街の入口です。

商店街は、歩行者天国になっています。

生鮮品のマーケットが建ち並びます。

朝獲れの鮮魚。

【参考URL】*1 横浜洪福寺松原商店街:公式

新天地カフエー街の中心部にある稲荷神社*1 玉垣は、新天地カフエー組合が寄進したものです。

第二千鳥、二葉、高砂、ハトバの屋号が刻まれいます。

大和、三笠、三ツ和、ラッキー。

若松、笹本、スカイ。

稲荷神社*1 の脇の路地にはカフエーが密集していました。左側に「ユカイ」「さつき」「はとば」「三笠」、右側に「ちどり本店」「高砂」「ラッキー」がありました。

現在の岩本ビルの場所には、「岩ふじ」その奥に「いろは」がありました。

北西側の一画。左側に、「第二ちどり」「三好」」「紅梅」、右側に、「岩松」がありました。

「カフエーラッキー」があったあたり。

今回は、天王町(神奈川県横浜市保土ケ谷区)の町並みと風俗を散歩します。 かつての新天地カフエー*1 の西側。

カフエー時代の名残と思われる「新天地」と書かれた電柱番号札があります。

昭和31年の住宅地図*2 によると、この道路の左側に「カフエーささもと」「カフエー㐂久芳」、右側に、「カフエーちどり本店」「カフエーユカイ」がありました。

「チドリ荘」の電柱番号札。電柱番号札の名称に店の屋号が使われるのは珍しいケースです。

【参考文献】

経済地図社:保土ヶ谷区明細地図(経済地図社,1956)P.64

上大岡駅前の国道21号線沿い。旧道と合流する三角形の部分に巨大なラブホテルが建っています。

先端の緑地帯部分の看板。

京急線の高架と交差する場所にある狭小ラブホテル。

男女の看板。

花街だった大久保地区の通り。

スナック店が連なっています。

かつては料亭街だったあたり。

派手な外装のスナック店。

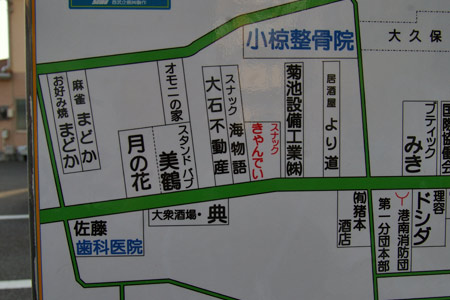

今回は、上大岡(奈川県横浜市港南区)の町並みと風俗を散歩します。 大正の終わり頃から戦後の昭和33年まで、上大岡駅から大岡川を挟んだ大久保(旧久保村)の地に花街がありました。その発端の記録は、大正11年に久保地区から神奈川県に真金町遊廓の移転先として提出された請願書で、その後、正式に「三業地」として指定され、昭和10年頃には芸妓屋、待合、料理屋が30数件もできて大いに賑わいました。花街は、戦局の悪化に伴って営業停止となりましたが、終戦後は米兵も出入りし再び賑わいを取り戻しました。大久保の花街は、昭和33年の売春防止法により、街の灯が消えました。*1

現在、花街があった大久保地区は、スナックが散在する住宅街になっています。

料亭「君の星」があったあたりは、現在は駐車場になっています。*1

料亭「竹の家」があったあたり(現在の佐藤歯科)。*1

【参考文献】

*1 港南歴史協議会:こうなんの歴史アルバム(港南歴史協議会,2010)P.30-P.31

浜マーケットの頭上に「TOIRET」の看板。

トイレへは狭い通路を進みます。

同じ形のトイレが二つ。まるで鏡に写したように対峙しています。

天井部分。

国道16号線沿い、バス停「浜」の近くに、浜マーケットがあります。 浜マーケットは、戦後の闇市が発展してできました。 戦後まもなくの昭和20年(1945年)の暮れ頃、戦時中に戦車が通れるように作ってそのまま空地になっていた 「疎開道路」の一部分に、10軒ほど店が並んだのが、浜マーケットの始まりでした。*1

食料品や日用品の店が並んでいます。

闇市の頃の雰囲気が残っています。

反対側の出口。

磯子の花街は、今のバス停「浜」から磯子区役所の南まで海浜に沿って料亭が並び、独自な風情がありました。旧芦名川河口(現在の芦名橋公園)近く。16線から東へ入ったあたり。現在のマンション「ナイスアーバン磯子」のあたりに磯子検番がありました。*1

料理屋「磯川」があったあたり。*1

この付近には、料亭「竹みどり」「浜の家」がありました。

料亭「中志満」があったあたり。

【参考文献】

*1 葛城峻:やぶにらみ磯子郷土誌(2014,磯子区郷土研究ネットワーク)P.113-P.117

磯子の葦名橋近く。かつての磯子の花街の入口にあたる場所に、レトロ電柱が1本だけだけ残っています。

しっかりと建っています。

街路灯として、現在も使用されているようです。

電柱の中央部のプーレート部分。何と書かれていたのでしょうか。

八幡橋近くの長屋の建物。

レトロ屋中華屋さん。

中華屋の隣にあるジュータンスナック。

その隣には、和風スナック。

磯子区久木町の住宅街。

レトロな理容室。

鮮やかな水色の看板に、サインポールが映えます。

店の前に置かれている鉢植えも水色に統一されています。

磯子の八幡橋から横須賀街道を北上した横浜市電保存館の近くに丸山市場があります。

小規模な市場ですが、昭和の雰囲気が色濃く残ります。

歌手の美空ひばりさんの生家は、この付近にありました。*1

東側の入口。

【参考文献】

葛城峻:やぶにらみ磯子郷土誌(2014,磯子区郷土研究ネットワーク)P.220

今回は、磯子(神奈川県磯子区)の町並みと風俗を散歩します。 JR根岸駅から東へ約500m。八幡橋近くにある八幡神社。

境内にある大きな石碑。上部に鉄球が載っている奇妙な形のです。

磯子「二業組合」「芸妓組合」の名が刻まれています。

磯子二業組合の組合長の葦名金之助などの名前が刻まれています。

平塚市立野町にある銭湯のよねの湯

郊外の住宅地の中にある銭湯です。

水色の暖簾をくぐると、男湯と女湯で左右に分かれています。

煙突。上部が火の見櫓のような特殊な形状をしています。

平塚市街を横断する国道一号線。崇善小学校交差点に廃屋の建物があります。

カー用品店の看板とギター教室の看板が残っています。

タレントの小倉優子の看板。

建物の側面には、スナックのような入口。

旧平塚遊廓の南側。

寿司店。

40年前から営業している店です。

ちらし寿司とビールを注文。

旧平塚遊廓の東端にある大鷲神社。

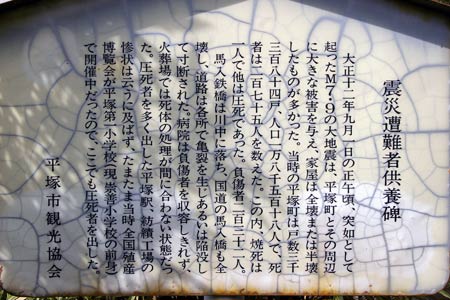

祠の脇に、震災遭難者供養碑があります

大正12年の(1923年)の関東大震災によって、平塚の花柳街、平塚遊廓は全半壊し完全なる家屋はありませんでした。被害を受けた平塚の遊廓は、復興に着手し、震災以後の平塚の妓楼は、福岡楼、新笹楼、相模楼、旭楼、東楼、平田楼、京友楼、金鱗楼、蛭子楼、第一松栄楼、第二松栄楼の11軒で、娼妓は130人が在住していました。*1

震災遭難者供養碑の裏側には、「平塚貸座敷組合一同」と刻まれています。

【参考文献】

今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 104-P.105

旅館「うろこや」があった場所には、特殊カフエーの「金鱗」がありました。*1*2

ウロコ(鱗)駐車場。

特殊カフエー「東」があったあたり。*2

「東」の鬼瓦。

【参考文献】

*1 明細地図社:平塚市明細地図(明細地図社,1967)P.38

*2 今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 128-P.129(特殊カフェーの屋号と経営者姓名の並び順の記載)

今回は、平塚(神奈川県平塚市)の町並みと風俗を散歩します。 平塚遊廓は、現在の大鷲神社(平塚2丁目)の西側に一画にありました。*1 平塚遊廓は、昭和20年の米軍の空襲によって跡形も無くなり、終戦後、旧遊廓には、進駐軍の特殊慰安施設が作られました。昭和21年以降、旧遊廓は赤線区域となりました。*2

平塚の特殊カフェーは、大鷲神社の隣から東から西へ豊香、松葉、松栄、武蔵、喜本、千代本、相模、笹屋(以上、道路の北側)、道路の南側には、東から寿、組合事務所、都、金鱗、東、旭、福岡、村田、と建ち並んでいました。

売春防止法施行後、これらの特殊カフェーの一部は、旅館に転業したと思われ、昭和42年の住宅地図には、カフェーと同名の屋号の旅館も確認できます。写真は、旅館むさしがあったあたり。

この付近には、旅館きみの、旅館ともき、旅館ひさのやの3軒がありました。

遊廓の裏通り。

【参考文献】

*1 平塚市博物館市史編さん担当:平塚市史(平塚市,2011)附図「平塚復興都市計画図」

*2 今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 122-P.129

*3 明細地図社:平塚市明細地図(明細地図社,1967)P.38

久慈の歓楽街の北側(久慈市巽町1丁目)にある銭湯の寿湯。

建物の中央部分(男湯と女湯の間)に螺旋階段のある珍しい建物です。

入口部分のタイルの装飾。

裏側から見た銭湯の外観。大きな建物です。

久慈市本町1丁目。

小規模なスナックビル。

看板が密集しています。

ビルの中央は通り抜けのできる横丁です。

久慈の歓楽街は、巽町1丁目の北東と本町2丁目の北側に集まっています。

丸窓のモダンなデザインのスナック店。

建物の右側に別の店の入口への通路があります。

通路を進むと、スナック店の入口です。

久慈の市街を西側の荒町(道路がクランク状になっている先)。

「大正末期の久慈町見取図」*1*2 によると、荒町には、いろは楼、みどり楼、ゑびす楼がありました。

遊廓があったと思われるあたりには、現在、旅館(ビジネスホテル)が2軒あります。

ビジネスホテル「いろは」。「いろは楼」の名残でしょうか。

当時の遊廓内のにぎわいを撮影した写真によると、ビールは「日本ビール(ニッポンビール)」でした。*2

【参考文献】

*1 久慈市史編纂委員会:久慈市史 第3巻 通史.近代(久慈市史刊行会,1998)

*2 久慈青年会議所:大正末期の久慈 写真集人々とくらし(久慈青年会議所,1978)P.23,P.41

久慈駅近くにある「喫茶モカ」。 連続テレビ小説「あまちゃん」に登場する喫茶兼スナックの「リアス」のモデルとなったとされる喫茶店です。*1*2

店内には、あまちゃんの出演者のサイン色紙などが多数あります。

名物のナポリンタンを頂きました。

もう一つの名物のたまごサンドをテイクアウト(JR八戸線の車内にて)。

【参考文献】

*1 おとなの週末 11巻 12号 通巻134号 (2013年12月)P.74-P.75

*2 岩手日報(2016.9.15)

今回は、久慈(岩手県久慈市)の町並みと風俗を散歩します。

久慈のランドマーク的存在の商店街共同建築「駅前デパート」。

2013年度上半期のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台となったビルです。

建物の中央部分に「駅前デパート」と書かれています。

1階のコミュニケーションギャラリー「ひまわり」。

瀬棚遊廓は、明治27年に官許となり、大正12年頃の全盛期には、妓楼6軒、料理屋8軒で、一晩に200~300の標客が訪れました。*1

当時、瀬棚の浜は鰊漁で賑わい、有数の漁場として、また利別平野の農産物の移輸出港として交通が発展しました。遊廓街の入口には、5~6寸の角材の門柱が両側に立てられ、上部に当時としては珍しいガス灯が点され、遊廓街特有の雰囲気がただよっていました。しかし、大正5年の豊漁を最後に次第に不漁となり、遊興業も衰退の道を辿り、昭和になると40年続いた貸座敷業は終焉を迎えました。*2

遊廓の入口付近にあるサヨナラ橋。*2

かつての遊廓通りは、現在ははまなす団地と民家が建ち並ぶ通りになっています。*3*4

遊廓通りの南側からは、立像山の展望台*5 が見えます。

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海ブックス,1983)P.25

*2 瀬棚町:瀬棚町史(瀬棚町史編纂委員会,1991)P.938,P.945-P.946

*3 林郁夫:懐かしの瀬棚旧地図 昭和9年頃の資料もとに書き起こし(林郁夫,2000)

*4 ゼンリン:北海道桧山支庁(ゼンリン,1991)P.54

*5 風俗散歩(瀬棚):立象山公園(2017.3)

今回は、瀬棚(北海道久遠郡せたな町)の町並みと風俗を散歩します。

瀬棚市街から見える立象山。特徴的な形をしています。

立象山の頂上部分は、公園になっていて、展望台からは市街を一望できます。

写真中央奥に見える直線道路の場所には瀬棚遊廓がありました。*1

瀬棚遊廓があった通り。

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海ブックス,1983)P.25

裏浜町の通り。

そば屋の「更科」。昭和の初期から続く老舗です。

落ち着いた雰囲気の店内。

天ぷらそばと日本酒を注文。

裏浜町の繁華街。

古い料理屋の建物が残されています。

「味の一平」の屋号。

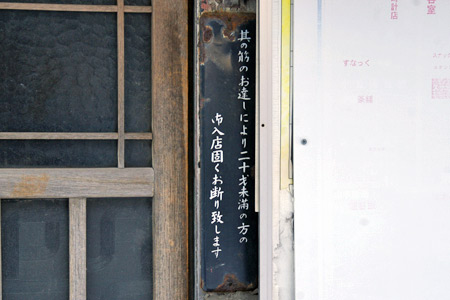

其の筋のお達しにより、二十歳未満の方の御入店固くお断り致します。

昭和のはじめ、浜町界隈にあった私娼窟、いわゆる”ゴケ屋”は、小公園から拓銀室蘭支店(現在、コンビニのローソン)までの右側の小路に散在し、特に多いのは、「浪花」(現在、哲屋中央店)から国道へ抜ける小路、元大国館(写真左側)前から裏浜町に抜ける小路、裏浜町の多田薬局から郵便局までで、店の数は約45軒ぐらいといわれていました。*1

元大国館(写真左側)前から裏浜町に抜ける小路。

「地下街ランランタウン」の入口。

昭和の雰囲気が残る焼き鳥屋。

【参考文献】

*1 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.145-P.146

札幌の薄野遊廓が栄えたおかげで、もっと大衆的な狸小路が出現したように、幕西遊廓ではちょっと遊べない庶民が楽しめる、より安価で大衆的な歓楽街が浜町で、”三等小路”と呼ばれた私娼街もありました。*1

現在の浜町の室蘭郵便局の南側に、スナックが密集する一画があります。

道幅の狭い小路が続きます。

オレンジ色のドア。

ゆりちゃん。

【参考文献】

*1 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.120

遊廓があった幕西坂の上部。*1

「赤線跡を歩く.完結編」*1 に掲載されている石垣が残る旅館跡地(旧旅館「ふみの」)。かつての鈴木楼、栄太楼があったあたりです。*2*3*4

清川楼(旧旅館「清川」)があったあたり。*2*3

幕西坂の上部からの遠望。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2007)P.40-P.41

*2 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.75-P.77

*3 日本地図編集社:室蘭市住宅明細地図 (日本地図編集社,1961)P.3-P.4

*4 室蘭商工会議所:室蘭商工名録(室蘭商工会議所,1940)P.151(0146)

今回は、室蘭(北海道室蘭市)の町並みと風俗を散歩します。 室蘭の遊廓は、幕西(まくにし)の坂にあって、明治5年の札幌本道工事に従事した数千人の男たちが、終始この場所に通い、殴り合いのけんかが絶えず、幕西坂は”人殺し坂”と異名をとるほどでした。*1

室蘭の遊廓は、幕西(まくにし)の坂にあって、明治5年の札幌本道工事に従事した数千人の男たちが、終始この場所に通い、殴り合いのけんかが絶えず、幕西坂は”人殺し坂”と異名をとるほどでした。*1

坂を上っていくと、右手の坂道途中に室蘭八幡宮神社の裏階段があって、「室蘭見番」事務所(写真右側)と座敷「菊栄楼」(写真左側)が階段を挟んでありました。*2

坂道の左手には、「菊栄楼」に対面して「富山楼」(後の割烹「粋月」の位置3 、現在は、プリンスホテル駐車場)があり、その奥に「芸備楼」がありました。2*4

南側の奥には、老舗の蛇の目楼(後の割烹「常盤」3 の位置)がありました。2

【参考文献】

*1 室蘭市:広報むろらん(2011.11)P.4

*2 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.75-P.77

*3 日本地図編集社:室蘭市住宅明細地図 (日本地図編集社,1961)P.3-P.4

*4 室蘭商工会議所:室蘭商工名録(室蘭商工会議所,1940)P.151(0146)

浜町の苫小牧橋の袂にある銭湯の松の湯。

苫小牧で現在も残る数少ない銭湯のうちの1軒です。

北海道らしい佇まいです。

夜の様子。

苫小牧の遊廓は、当初は幸町にあって、王子製紙の進出に伴い繁栄しました。その後、大正10年5月1日の大火を契機として、遊廓は、大正11年末に浜町に移転しました。*1

この交差点の角(写真右側)には、元「寿楼」の旅館「山水館」がありました。遊廓が廃止されたのちは、王子製紙の社宅アパート「碧水荘」*2 を経て「山水館」となりました。現在は閑静な住宅街になっています。*3

大正楼があったあたり。大火後の新設遊廓地には、12軒の貸座敷が入って経営を開始しましたが、昭和に入って経済状況が悪化し昭和6年には、開月楼、深川楼、寿楼、大正楼、栄盛楼、松月楼、大和楼の7軒だけとなりました。*1

遊廓街の南側の通り。海側(写真左側)は漁家でした。*1

【参考文献】

*1 苫小牧市:苫小牧市史(苫小牧市,1976)P.198-P.199,P.202-P.204,「浜町遊廓街略図(昭和9年)」

*2 住宅地図出版社:苫小牧市(1969,住宅地図出版社)P.37-P.38

*3 山本融定:苫小牧・東胆振今昔写真帖(郷土出版社,2011)P.45-P.46

新一條通りから、北へ折れた飲食街。

長屋風の建築。

カラフルなスナックの建物が連なります。

建物の北側。

今回は、苫小牧(北海道苫小牧市)の町並みと風俗を散歩します。

苫小牧の繁華街は、駅の南側の錦町に集中しています。大通りの一本北側に、「飲食店街 新一條通り」と書かれたゲートがあります。

新一條通りは、通称・親不孝通りとよばれる小路で、かつては多くの飲食店が並ぶ夜の繁華街でした。

戦後、親不孝通りには、「乙女」「都」「君万歳」などが特殊飲食店として赤いネオンの灯をともしました。*2

【参考文献】

*1 山本融定:苫小牧・東胆振今昔写真帖(郷土出版社,2011)P.42

*2 苫小牧市:苫小牧市史(苫小牧市,1976)P.207-P.208

中泉歴史公園にある公衆トイレ。お洒落な形状です。

清潔感のあるトイレです。

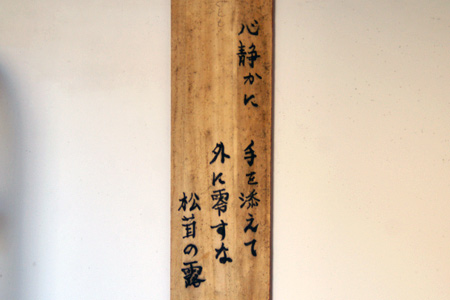

大便器の前に掲げられている標語。心静かに・手を添えて・外に零すな・松茸の露。

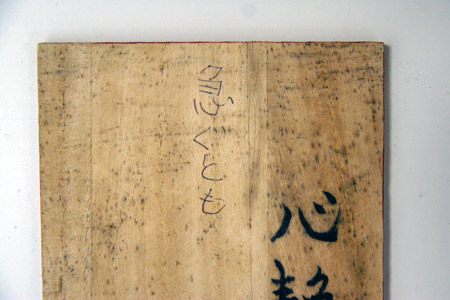

標語の上部に「急ぐとも」の落書き。つなげると、五・七・五・七・七の短歌になります。

急ぐとも・心静かに・手を添えて・外に零すな・松茸の露。

中泉遊廓があったあたり。手前から、第三常盤楼、三浦楼、第二常盤楼、第一常盤楼と並んでいました。*1

西側の高台からの遠望。

北側から。東側(写真左側)には、磐田日活がありました。*1

中泉歴史公園の入口付近には、公園の歴史について詳しく書かれています。それによると、遊廓は、遊廓は大正8年頃に、秋鹿屋敷内を借用し建設されました。この遊廓は戦後に娼婦制度が廃止(売春防止法施行)された後、小料理店や旅館へと転向し、平成に入ってからは皆解体されました。

【参考文献】

善隣出版社:磐田市住宅地図(善隣出版社,1969)

磐田市田町にある中泉歴史公園は、中泉の郷士(江戸時代の武士階級)であった秋鹿(あいか)家の庭園だった場所で、公園内には、扇子池があります。*1

公園に設置されている案内看板。

中泉には、明治30年に遊廓が設置され、昭和の初期の貸座敷には、常盤楼、新常盤楼、三浦楼、森徹栄、などがありました。*2

1969年の住宅地図*3 には、現在の中泉歴史公園の北側に、森幸一、第一常盤楼、第二常盤楼、三浦楼、第三常盤楼の名があります。

このうちの1軒であったと思われる建物の入口の門柱の写真が掲示されています。

門柱に使用されていた石柱は、現在は公園のベンチとして使用されています。

【参考文献】

*1 磐田史談会:磐田ものがたり(谷島屋書店,1988)P.34-P.35

*2 日本遊覧社:全国遊廓案内(日本遊覧社,1930)P.219(0115)

*3 善隣出版社:磐田市住宅地図(善隣出版社,1969)

今回は、磐田(静岡県磐田市)の町並みと風俗を散歩します。 中泉の西町の通り沿いにあるクラブ。

和風の建物です。

入口付近。

姫ちゃんの看板。

遠州鉄道の助信駅の東側。中区新津町ある「夏目食堂」。地元の浜松餃子の店です。

老夫婦が2人でやっている小さな店です。客席は2卓しかありません。そのうちの1卓はほぼ荷物で覆われているため、実質は1卓です。

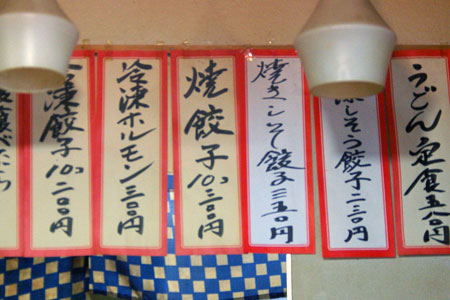

焼き餃子は、1人前300円。持ち帰り餃子(冷凍餃子)は200円です。

焼き餃子とビールを注文。ビールは缶ビールです。

浜松市中区田町のランプ横丁。

居酒屋やスナックが連なります。

豚と銭湯をモチーフにした居酒屋の裏口。

逆方向から見たランプ横丁。