江島の「瑞心門」の手前にある無熱池(むねつち)の石垣には、巳待講(新吉原仲の町の引手茶屋と廓内の芸者幇間の連中を以て明治18年5月に組織されたという講中)の連名が彫りつけられていました。*1

これとは別に、「瑞心門」へ向かう途中の崖(無熱池の上部)に、新吉原の関係者が寄進した石碑が建っています。

発起人の長崎屋、吉村屋、山口巴屋、尾張屋は、上述の巳待講*1 のメンバーでもあります。

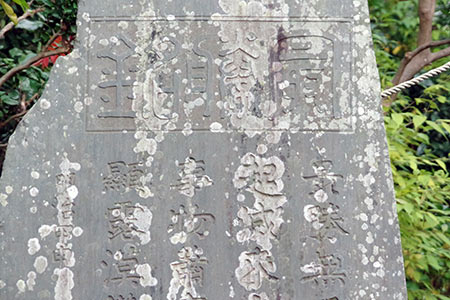

この石碑「最勝銘碑」は、巳待講が組織される1年前の明治17年(1884)に建てられたもので、東京大学でインド哲学を教えた曹洞宗の僧の原担山の撰による文言が刻まれています。*2

最勝無匹至妙匪名

起滅来去香味色声

事物蕭寂真空崢嶸

顕露漠々暗裡明明

「最勝銘碑」については、南方熊楠の紀行文「江島紀行」 の中で、「東都吉原妓家の建つるところ、書していわく、『最勝の銘。最勝匹(たぐい)なく……』と紹介されています。*3