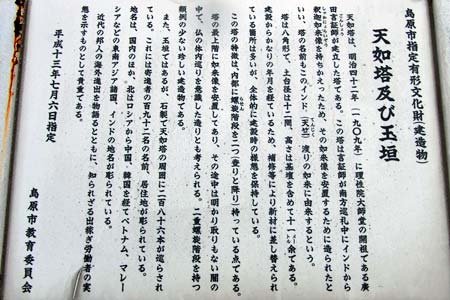

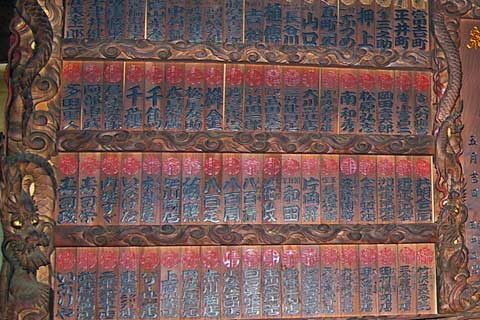

大師堂の天如塔(からゆきさんの塔)の周囲には、たくさんの玉垣があります。天如塔の底面は正八角形になっていて、角の部分には大きめの玉垣が配置され、ここには寄進した額の大きなからゆきさん関係者の名前が刻まれています。

玉垣(120人)と周囲の石柱(12人)のに刻まれた外国在住者を分類すると、マレーシア(34人)、ベトナム(26人)、シンガポール(25人)、インドネシア(14人)、ビルマ(14人)、中国(8人)、タイ(4人)、韓国(3人)、ロシア(2人)となります。*1

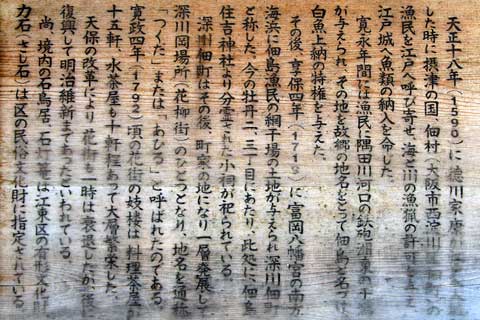

アンナンは、ベトナムの総称で、漢字では、通常「安南」ですが、ここでは「阿南」と書かれています。トンキンは、ベトナム北部を指す呼称です。*1

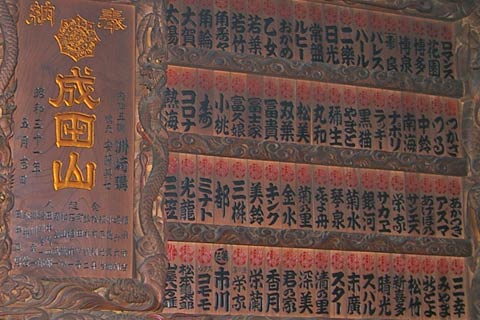

写真の玉垣は、マレーシアの地名が刻まれています。*1

コウラカンサ(クアラ・カンサー Kuala Kangsar)

トロノ(Tronoh)

スポテノ

タパン(タパ Tapah)

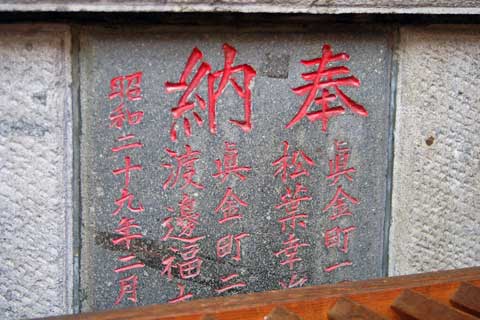

同じく、マレーシアからの寄進の玉垣。

カラン(Karang)

カラシコワラ

マラッカ(Malacca)

スレンバン(Serenban)

の地名が確認できます。*1

【参考文献】

*1 倉橋 正直:愛知県立大学文学部論集. 一般教育編. (通号40)(1991)「からゆきさんの遺跡–島原の大師堂」P.30-P.33