網走市街の南側の郊外(網走市南11条西2丁目)。ここに、網走市名誉市民の中川イセ※1 に関連すると思われる「中川記念武道館」があります。

中川イセは、1901年(明治34年)山形県天童市生まれで、網走の遊廓「金松楼」にいましたが、戦後、網走市議に当選し、その後連続7回当選。網走監獄保存財団理事長を務めました。*1

日本大東流合気武道本部の建物として利用されています。

中川イセは、柔道三段。荒くれ人夫を一本背負いで投げ飛ばしたことがあるほど腕前でした。*1

網走市街の南側の郊外(網走市南11条西2丁目)。ここに、網走市名誉市民の中川イセ※1 に関連すると思われる「中川記念武道館」があります。

中川イセは、1901年(明治34年)山形県天童市生まれで、網走の遊廓「金松楼」にいましたが、戦後、網走市議に当選し、その後連続7回当選。網走監獄保存財団理事長を務めました。*1

日本大東流合気武道本部の建物として利用されています。

中川イセは、柔道三段。荒くれ人夫を一本背負いで投げ飛ばしたことがあるほど腕前でした。*1

武生市街の龍泉寺(深草1丁目)。

ここに、奥村栗子女史の碑があります。

奥村栗子女史は、武生小学校の女教師でしたが、明治7年に芸娼妓授業所取締兼授業師となって、歌、裁縫などを教授しました。*1

明治29年、病没後、門人が碑を建立しました。*1

【参考文献】

*1 武生風土記編さん委員会:武生風土記(武生市文化協議会,1979)P.572

小坂町は明治時代すでに水力発電、鉄道、電話、上下水道が揃っていて、当時の最先端をいく町でした。その技術と誇りをかけて建てられたのが康楽館(こうらくかん)です。*1

戦後のテレビの普及に伴い、昭和45年頃に、康楽館での一般興行は中止されます。老朽化が進み、取り壊しが懸念された康楽館の保存と活用を強く訴えたのが、芸能史研究で著名な俳優・小沢昭一氏でした。昭和62年の修復後は、歌舞伎や大衆演劇が上演されています。*2

二階は吹き抜けとなっていて、舞台を客席がコの字に囲んでいます。*2

楽屋には、役者たちの無数の落書きが残されています。*2

由美かおるさんの落書き。修復以降の2008年6月のもので、水戸黄門のキャラクター”疾風のお娟”のイラスト付きです。*2

【参考文献】

*1 沢美也子:にほん全国芝居小屋巡り(阪急コミュニケーションズ,2005)P.54

*2 康楽館:公式ガイドブック(秋田文化出版,2010)P.7,P.10,P.14-P.15,P.22-P.23

士別の国道40号線沿いの喫茶店。

店の前に等身大のスーパーマン像。足元には、コンクリートブロックとソフトクリーム。

スーパーマンは、惑星クリプトンからの遺児で、普段は新聞社デイリープラネット社で記者として働いているという設定です。

2階には、ギターを演奏する女性のフィギュア。

今回は、高知(高知県高知市)の町並みと風俗を散歩します。

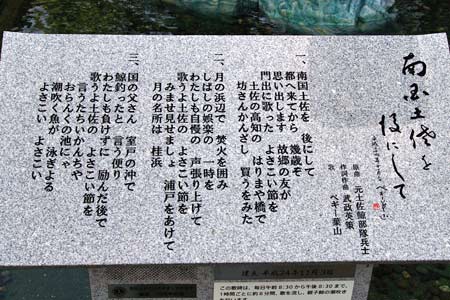

高知市街中心部のはりまや橋公園に「南国土佐を後にして」の歌碑が設置されています。

原詩・原曲は、第二次世界大戦中、中国に派兵された土佐出身の兵士が故郷を懐かしんで作ったものです。(案内板より)

歌詞には、よさこい節の1節「土佐の高知のはりまや橋で坊さんかんざし買うを見た」が取り込まれています。

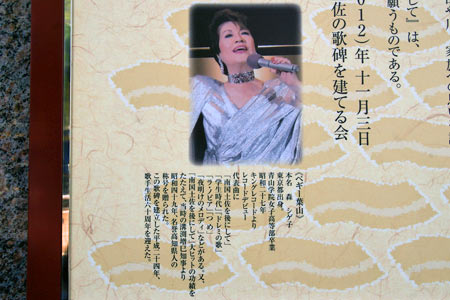

「南国土佐を後にして」は、昭和34年、歌手のペギー葉山さんが歌って大ヒットしました。当時の日本は、集団就職で多くの少年少女が都会に流入した時代で、高知県民はもとより、多くの人たちがこの歌に故郷を偲びました。(案内板より)

交差点にある赤い色のはりまや橋は観光用のもので、本当のはりまや橋は、こちらの鉄骨でできた橋です。

今回は、伊万里(佐賀県伊万里市)の町並みと風俗を散歩します。

伊万里の市街地をゆったり流れる伊万里川には、様々な多くの橋が架かっています。いずれの橋にも欄干には、豪華な伊万里焼の陶器や人形などが飾られています。

相生橋の南側にある 佐賀銀行の壁にはからくり時計が設置されており、定刻になるとからくり人形が動き出し ます。

からくり人形の演奏曲目は時刻によって異なります。15:00の演奏曲目は、「伊万里行進曲」です。

♪ 船を出しゃらば夜深にだしゃれ

♪ お舟屋女郎衆の涙雨

♪ 伊万里港は入船出船

♪ 並ぶ三橋恋の橋…

歌詞に登場する「船屋町」は花街として栄えました。三橋とは、市街地と花街をつないだ「相生橋」、「延命橋」、「幸橋」を指しています。*1

船屋町の遊廓は、相生橋を渡ってすぐ左に入った場所にありました。

【参考文献】

*1 西日本新聞社文化部:愛しのご当地ソング(書肆侃侃房,2006)P.64-P.67

今回は、宮津(京都府宮津市)の町並みと風俗を散歩します。

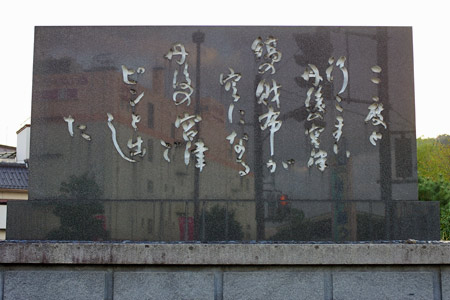

「丹後の宮津」は、日本三景の「天橋立(あまのはしだて)」にむすばれ、情緒の港町ともいわれました。また、色町のさかんであることも有名で、天保13年(1842年)に魚屋町海岸に「新浜廓」をひらいたことから、一段と幕末の「丹後の宮津」を売り出し、当時流行の「縞の財布」の底をはたこうと、海からも陸からも多くの遊客が集まりました。*1

宮津桟橋近くの国道176号線沿いに、宮津節の碑があります。

♪二度と行こまい丹後の宮津

♪縞の財布が空となる

♪丹後の宮津でピンとだした

宮津節の碑のある場所のすぐ隣の波止場児童遊園に「見返り柳」があります。

当時を偲ぶよすがとなっています。

【参考文献】

*1 岩崎英精:丹後の宮津(天橋立観光協会,1963)P.4-P.5

今回は、倉橋島(広島県呉市)の町並みと風俗を散歩します。倉橋島は、呉市の南方の瀬戸内海に浮かぶ島で、呉とは音戸大橋でつながっています。

音戸町鰯浜には、古い町並みが残っています。(写真奥に見えるのは、音戸大橋のループ式の取付道路です)

音戸大橋西詰近くに、元アイドル歌手の城みちるさんの生家の城谷本店があります。*1

丸型の郵便ポストが映える美しい民家です。

城みちるさんは、1973年12月、「イルカに乗った少年」でデビューし、甘い歌声とマスクでいちやくスターダムにのぼり、翌年にはレコード大賞新人賞をとりました。3年後の20歳のときに、父親の家業の電器屋を継ぐために、突然、芸能界を引退しましたが、その後、芸能界への復帰を果たし、現在も歌手・タレントとして活躍されています。*1*2*3

【参考文献】

*1 週刊明星(1976.9.12)P.173-P.174 「ヤングアイドル城みちる引退の陰に秘められた伊藤咲子との交際」

*2 週刊平凡(1976.9)P.38-P.39 「城みちるが突然、歌手の座を捨て引退」

*3 週刊平凡(1986.3)P.108-P.109 「『イルカにのった少年』から12年 あの城みちるが電気店主を捨て芸能界復帰へ」

今回は、牛深(熊本県天草市)の町並みと風俗を散歩します。

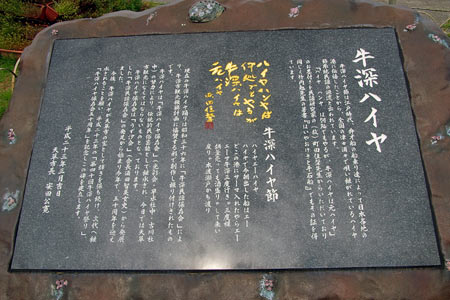

牛深は、ハイヤ節発祥の地です。

牛深港には、牛深ハイヤ節の碑があります。

ハイヤ節とは、港町の酒宴の騒ぎ唄として全国に分布しているもので、牛深港で生まれたものです。*1

大正時代、牛深は、「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」という俗謡(ハイヤ節)でその名を知られた女の評判な所で、お客と女との関係は、夫婦関係(同じ客を争奪しない)同然で、長逗留の客は自宅へ連れられ、花婿のように歓迎されました。町はずれの久玉(くたま)というところには、待合(遊廓)があって、待合以外の場所で寝泊まりすることはご法度となっていました。*2

牛深ハイヤ節は、その南国的陽気さが人気を呼び全国に広まりました。越後のオケサ節(佐渡オケサが有名)、津軽アイヤ節などの分派を生み、川を遡っては山村の盆踊り唄ともなりました。*1

【参考文献】

*1 大塚民俗学会:日本民俗事典(弘文堂,1994)P.560

*2 宮武省三:習俗雑記(坂本書店,1927)P.24-P.31 「牛深女と其俗謡に就いて」

今回は、烏山(からすやま、栃木県那須烏山市)の町並みと風俗を散歩します。

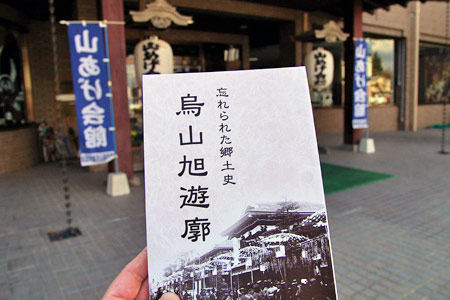

山あげ会館に行くと、「忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓」*1 を購入することができます。

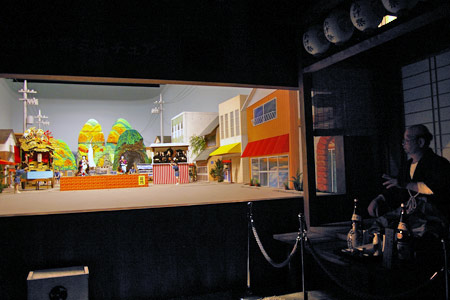

「山あげ会館」では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「山あげ祭」のことをジオラマや映像で説明してくれます。

山あげ祭でほとんど毎年のように上演されている演目に、「将門(忍夜恋曲者、しのびよるこいはくせもの)」があります。これは、江戸時代の天保7年に江戸の市村座で初演されたもので、平将門とは直接の関係は無い一種の遊廓の芸能です。*1

明治5年、烏山新馬旅籠として金井町筋と田町筋に遊女屋が開業しましたが、この遊女屋のうちの5軒が明治34年頃、旭遊廓として集団移転(現在の初音15,16,17の一画)して営業を始めました。*1

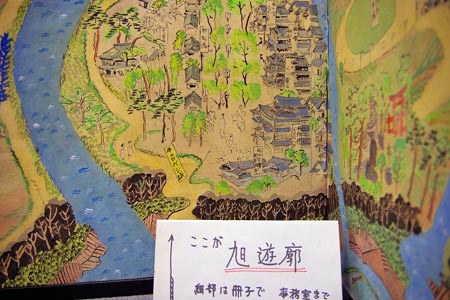

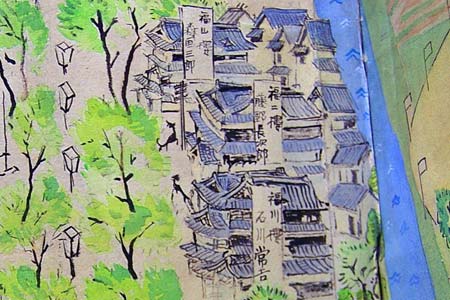

2階の展示コーナーには、大正8年に描かれた旧烏山町の図屏風*2 が展示されていて、この屏風に旭遊廓が描かれています。

これを見ると、中央通路両側に桜並木と南側にボンボリが描かれています。北側から、福山楼、福二楼、福川楼と遊廓が建ち並んでいました。*1

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.14

*2 森幸三:図屏風(旧烏山町) (山あげ会館蔵,1919) P.14,P.86-P.87,P.104

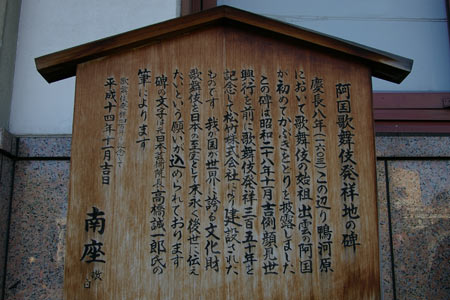

南座の西側に、「阿国歌舞伎発祥の地の碑」があります。

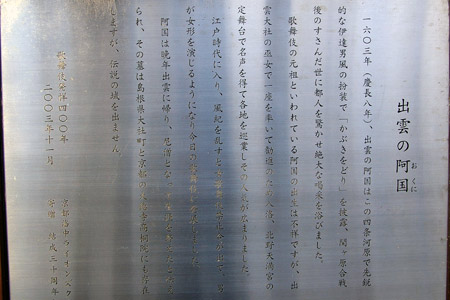

1603年、出雲の阿国は、先鋭的な伊達男風の扮装で「かぶきをどり」を披露。喝采を浴びました。

交差点の反対側には、阿国の銅像があります。

六条三筋町(六条柳町)で廓を経営する佐渡嶋、林又一郎は、阿国の「かぶきをどり」を真似て、四条河原に舞台をつくり、専属の遊女の総踊りを三味線伴奏で上演しました。遊女歌舞伎の登場です。観客は総踊りの彼女らの中からセックスの相方を選ぶことができました。*1

女の肉体だけが対象とされる娼婦とは異なり、遊女歌舞伎における遊女は、その前後に遊芸があり、遊芸に彩られた女の肉体を前提に性的営みが行われました。遊女歌舞伎は、寛永6年(1629年)頃から禁止令が出され、遊女たちは排除され、1640年には、六条柳町の遊廓が島原に移転を命じられました。遊女歌舞伎は、阿国が切り開いた歌舞伎の歴史を「舞台」と「遊里」とに二分する分岐点として位置づけられます。*2

【参考文献】

*1 篠田正浩:河原者ノススメ(幻戯書房,2009)P.44-P.45

*2 高野敏夫:遊女歌舞伎(河出書房新社,2005)P.80,P.96,P.362-P.369

今回は、宮川町(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

鴨川の四条大橋東詰めに、くっきりと南座が浮かんで見えます。南座は、元和年間(1615年~1623年)に公許された7つの芝居小屋のうちの一つで、現存する唯一のもので、その昔から現在の位置に建っています。*1

南座の12月の顔見世(新規の顔ぶれで行う最初の興行)は、最も歴史が古いことで有名で、劇場正面には役者の名前が勘亭流で書かれた「まねき」と呼ばれる木の看板が掲げられ、京都の年末の風物詩となっています。

建物の西側。

日が沈むと、まねき看板と古風な赤い提灯が一層美しく輝いて見えます。

【参考文献】

*1 中川芳三:昭和の南座(松竹,1991)P.2

祝町にある願入寺。

願入寺の入口に、「竹楽房翁銅像入口」と書かれた石柱があります。

明治時代、祝町遊廓の引手茶屋の主人だった渡辺精作は「竹楽房」と称し、磯節の作者として知られています。竹楽房は、遊女たちに文芸の趣味を与え、都々逸を作らせたりしました。*1

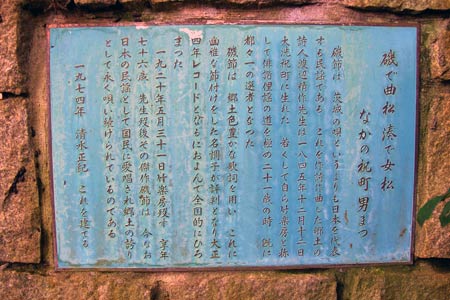

「磯で曲松、湊で女松、中の祝町、男まつ」と祝町遊廓は、磯節に唱われました。*2

【参考文献】

*1 山形雄三:祝町昔がたり(山形雄三,1981)P.74

*2 伊藤純郎:三浜漁民生活誌(崙書房,1990)P.51

遊廓があった長崎出雲町のすぐ近くの高台にグラバー園があります。ここからの長崎港方面の眺めは格別です。

グラバー園は、グラバー邸などの洋風建築がある観光施設ですが、昭和30年代、グラバー邸は、「お蝶夫人ゆかりの地」として紹介されていました。*1

プッチーニのオペラ「蝶々夫人」は、悲劇の物語です。アメリカ人の海軍士官のピンカートンと長崎港を見下ろす丘の洋館で「蝶々さん」との新婚生活を始めますが、「3年後に必ず戻ってくる」との約束を残し、ピンカートンは帰国してしまいます。その言葉を信じて息子とともに待ち続けた3年後、ピンカートンはアメリカ人の妻をともなって長崎を再訪します。絶望のすえ蝶々さんは自殺してしまうのでした。*1

当時、西洋人たちは条約湾で結婚の一時的代用を求めました。そこで「蝶々遊び」と呼ばれる疑似結婚が長崎で流行しました。日本人の仲人が西洋人を茶屋に案内するとそこにはきれいな女の子が揃っていて、その中から気に入った女性に結婚を申し込みました。結婚は合法的なもので、警察署で署名捺印されましたが、女に飽きてしまうとか子供ができそうだとかで別れることができました。*2

グラバー園には、オペラ「蝶々夫人」の蝶々さんに扮したソプラノ歌手の三浦環さんの像があります。長崎港を指差している蝶々夫人の左側には息子がいます。

三浦環さんの像の隣には、イタリアから寄贈されたプッチーニの像があります。

「蝶々夫人」の演者として、もう1人有名なのが喜波貞子(1902~1983)です。グラバー園に展示コーナーが設けられています。

【参考文献】

*1 ブライアン・バークガフニ:グラバー園への招待(長崎文献社,2010)P.14-P.15,P.26-P.27

*2 金子一也:オペラ蝶々夫人のことが語れる本(明日香出版社共同マーケティング事業部,2004)P.175,P.180

渋谷駅からほど近い旧東邦生命ビル(現渋谷クロスタワー)の一角は、1992年に死去したミュージシャンの尾崎豊さんが夕陽を眺めていたとの伝承があった場所です。*1

三回忌法要の際にモニュメント(歌碑)が建立されました。*1

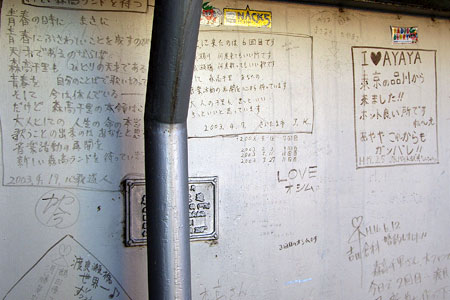

この場所を訪れた証明とも記念とも言うべき「落書き」が残されています。この落書きは、あたかも風景の一部として溶け込んでいます。*1

落書きは床面にも書かれています。

【参考文献】

*1 倉石忠彦:渋谷をくらす(雄山閣,2010)P.101-P.107

花園神社境内に、末社として芸能浅間神社が祭られています。これは、江戸時代より盛んになった富士山信仰の富士講が元になっていて、ミニチュアの富士山と浅間神社を祭りしていたものを現代の芸能の神様として位置づけたものです。*1

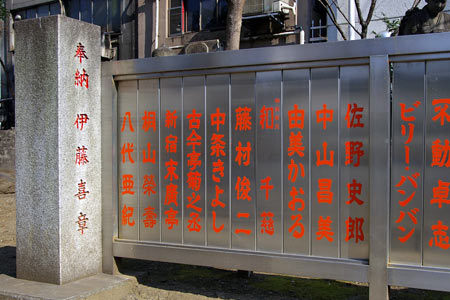

八代亜紀さん、由美かおるさん、など多くの芸能人の名前が見えます。

宇多田ヒカルさんの母親として知られる藤圭子さんの「圭子の夢は夜ひらく」の歌碑。

芸能浅間神社の社号標は、歌手の八代亜紀さんによって奉納されました。八代亜紀さんは、デビューの1973年より花園神社にヒット祈願に訪れ、1980年に「雨の慕情」が大ヒットしました。

【参考文献】

*1 長浜淳之介:荷風!Vol.9(日本文芸社,2006)P.21「花園神社物語」

今回は、宝町~八丁堀(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

八重洲通りと中央通りの交差点(日本橋と京橋の中間)には、「中橋」がかかっていました。中橋は、江戸歌舞伎発祥の地とされています。これを記念して京橋に「江戸歌舞伎発祥の地」の碑が建てられてあります。*1

寛永元年(1624年)、猿若中村勘三郎がこの地に「中村座」の芝居櫓をあげ、ここが江戸歌舞伎発祥の地となりました。

中橋の歌舞伎は、慶長期(1596年~1615年)は遊女歌舞伎で、派手に売笑していました。*2

その後、猿若座は、江戸城に近いという理由から今の人形町に移転しました。*3

*1 金山正好,金山るみ:中央区史跡散歩(学生社,1993)P.110

*2 石崎芳男:元吉原考(近代文芸社,1994)P.64-P.65

*3 足立直郎:歌舞伎劇場女形風俗細見(展望社,1976)P.32-P.33

昭和48年(1973年)に大ヒットした南こうせつとかぐや姫の名曲「神田川」は、”四畳半フォーク”の代表曲で、これまでのメッセージ・フォークにはっきり別れを告げた曲でした。哀愁をおびたバイオリンの音をともないながらの「ただあなたの優しさが怖かった...」というくだりが、同棲生活のあやうさをよくあらわしていました。*1

「神田川」の歌詞は、作詞をした喜多条忠さんの自らの学生時代の体験に基づくものです。喜多条忠さんは、2年生になると新入生のみち子さんと知り合い、神田川沿いの3畳一間のアパートで同棲するようになりました。写真の左側の5階建ての建物のあたりが同棲していた「神田川」のアパート跡です。*2

「神田川」の歌詞の最後「若かったあの頃、何もこわくなかった」と書き上げるまでわずか15分しかかからなかったといいます。当時、大学は、ベトナム反戦運動と授業料値上げ・管理反対闘争で揺れていて、喜多条忠さんもヘルメットをかぶり学生運動に加わり、機動隊とぶつかり、殴られたり催涙弾を浴びました。しかし、若い喜多条さんに失うものはなく、何も恐くありませんでした。「逆に恐いのは何か」と考えました。泥だらけになって、みち子さんが待つ部屋に帰ると、いつもと変わらず台所でカレーを作っている彼女の背中が見え、「俺はこういう日常にいつか埋没するのだろうか。俺にとって恐いのは、彼女の変わらぬ優しさかもしれない。」と考えました。そして、日本の自由詩の歴史上もっとも有名で、悲しく、せつない詩句が、このとき誕生しました。--ただあなたのやさしさがこわかった。*2*3

昭和49年(1974年)に公開された映画「神田川」は、この名曲「神田川」が原案となっています。大学生の誠のアパートがあったロケ地跡の石段は当時とほとんど変わっていません。*2

「神田川」の歌詞に登場する横丁の風呂屋のモデルは、西早稲田にあった「安兵衛湯」と言われています。*3

現在はマンションになっています。*4

【参考文献】

*1 世相風俗観察会:代世相風俗史年表1945→2008(河出書房新社,2009)P.195

*2 本橋信宏:60年代郷愁の東京(主婦の友社,2010)P.53-P.72

*3 テリー伊藤:歌謡Gメンあのヒット曲の舞台はここだ!(宝島社,2005)P.19

*4 新宿区住宅地図(1990)P.17

柴又駅近くの踏み切りの脇にコインランドリーがあります。

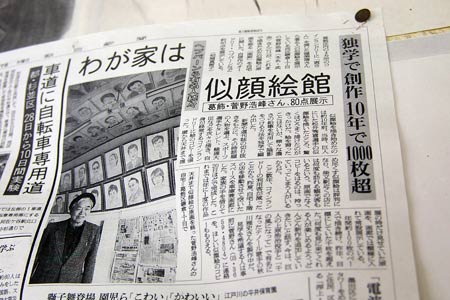

一見なんの変哲もないコインランドリーですが、実は、ここは似顔絵ランドリーです。壁と天井に似顔絵がびっしりと貼られています。

たいていは一人1枚ですが、寅さんの似顔絵は数枚あります。

新聞でも紹介されました。

松阪市愛宕町に小津安二郎青春館があります。映画監督の小津安二郎さんは、9歳から19歳までの思春期を松阪で過ごしました。

当時、花街として賑わった愛宕町で遊んだ経験は、小津さんの人生に大きな影響を与えました。*1

小津安二郎青春館は、生誕100年を記念して松阪市が開設したものです。

館内には、小津安二郎さんに関する展示があります。

代表作の「東京物語」

【参考資料】

*1 小津安二郎青春館の展示資料

今回は、島原の町並みと風俗散歩します。

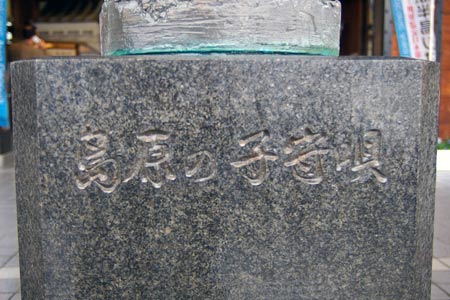

島原鉄道の島原駅の改札口を出ると、「島原の子守唄像」の後姿が目に飛び込んできます。

「島原の子守唄」は、島原市出身の作家宮崎康平によって作詞作曲されました。

「おーどーみゃーしーまばらーのー」の歌詞で始まる「島原の子守唄」は、誰もが知っている子守唄です。

島原の子守唄は貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たち(からゆきさん)の悲しみ、哀れさ、一方で「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写したものといわれます。*1

【参考URL】

*1 島原市:公式ホームページ「島原の子守唄」

今回は、小樽(北海道小樽市)の町並みと風俗を散歩します。

別名「裕次郎ホーム」と呼ばれている小樽駅4番ホーム。

「裕次郎ホーム」には、石原裕次郎さんの等身大パネルが設置されています。

等身大パネルの脇には、「1978.5.15 石原裕次郎この場にたつ」と書かれたプレートがあります。

石原裕次郎さんは、1934年12月28日兵庫県神戸市に生まれ、幼少期を北海道小樽市で過ごしました。

横須賀にある三笠公園には、日露戦争の日本海海戦で活躍した戦艦三笠が保存展示されています。戦艦三笠の前の銅像は、日本の連合艦隊を指揮した東郷平八郎海軍大将です。

記念館三笠は、第二次世界大戦終結まで、神国日本の霊験あらたかなシンボルでした。*1

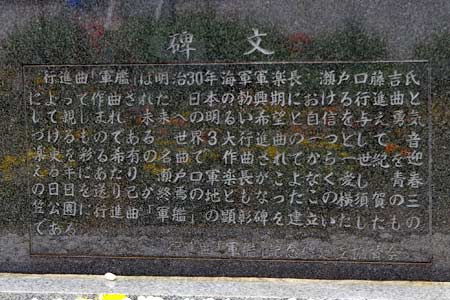

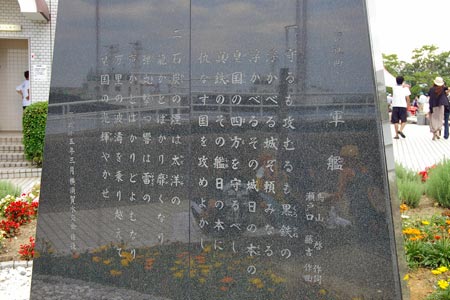

戦艦三笠の前に、軍艦マーチ(行進曲「軍艦」)の記念碑が建っています。

碑文によると、軍艦マーチは、明治30年(1897年)に軍楽師だった瀬戸口藤吉により作曲され、世界三大行進曲の一つに数えられる希有の名曲として音楽史を彩っています。

世界三大行進曲とは、

①星条旗よ永遠なれ(アメリカ、スーザ作曲)

②旧友(ドイツ、タイケ作曲)

③軍艦行進曲(日本、瀬戸口藤吉作曲)

のことですが、根拠は不明で、どちらかと言うと、国内で言われていることのようです。*2

昭和20~30年代、パチンコ店の開店時は必ず軍艦マーチが流れていました。パチンコ店で最初に軍艦マーチを流したのは、昭和26年、有楽町のガード下に開店した「メトロ」という店で、元海軍航空隊のオーナーは、店内にあふれる米兵とその腕にぶら下がって歩く街娼たちを苦々しく思い、その腹いせに軍艦マーチをかけたそうです。*1*2

軍艦マーチは、キャバレーでも使われました。*2

昭和50年代、全国組織のピンクキャバレーとして名高い「トロント」の新宿グラマー店では、6時の開店と同時にホールいっぱいに軍艦マーチが流れ、ホステスさんの呼名点呼が行われます。この間、客が店内に入ってきます。30分以上続いた点呼が終わるとふたたび軍艦マーチが流れ、サービス開始となりました。*3

【参考文献】

*1 杉山一夫:パチンコ誕生(創元社,2008)p.103-P.106

*2 谷村政次郎:行進曲『軍艦』百年の航跡(大村書店,2000)P.185-P.190

*3 和田平介:キャバレー日記(晩声社,1981)P.29-P.30

本牧通り沿いに、レンストランの「ゴールデンカップ」があります。1960年代、グループサウンズ(GS)の「ザ・ゴールデン・カップス」は、ここで誕生したました。 *1

本牧には、かつて”アメリカ”がありました。第二次大戦直後から1982年3月に返還されるまでの36年間、本牧は、約70万平方メートルに及ぶ広大な土地を米軍に接収されていました。ベトナム戦争時以降、本牧にGIがくりだすようになり、夜になると、米兵や米兵目当ての女たちがたむろして異様な雰囲気の町となりました。米兵の中には、プロやアマチュアのミュージシャンもいて、「ゴールデンカップ」は夜毎にぎわうようになっていきました。*2

建物の裏側。時代を感じさせます。

物置に、「ゴールデンカップ」の文字。

【参考URL】

*1 「ゴールデンカップ」ホームページ

*2 和久井光司:ザ・ゴールデン・カップスのすべて(河出書房新社,2005)P.21-P.22,P.30

今回は、真栄原(沖縄県宜野湾市)の町並みを散歩します。

1983年4月にマキノ正幸が沖縄県那覇市に開校した沖縄アクターズスクールは、安室奈美恵、MAX、SPEEDなどを排出した沖縄初のタレント養成学校です。*1

現在は、宜野湾市大山に本社があります。

沖縄アクターズスクールが生んだスーパースターの安室奈美恵さんは、コギャルファッションの教祖となりました。サラサラの茶髪にパール系のルージュ、真っ黒な肌にへそ出しルック、「パンツが見えても全然OK」という超ミニスカートに厚底のブーツを履いたコギャル達は「アムラー」と呼ばれ、渋谷のセンター街などでは見ない日はありませんでした。*2

入口には、アクターズスクール出身者のタレントの写真が飾られています。

【参考文献】

*1 大西 貢司:ポピュラー音楽研究.4(2000) 90’s沖縄系-POPの諸相~沖縄アクターズスクール出身ミュージシャンを中心に(大会報告 1999年度〔日本ポピュラー音楽学会〕第11回大会(沖縄県立芸術大学)) P.115

*2 アムラー徹底研究会:コギャルの星 安室奈美恵の研究(飯倉書房,1996) P.13-P.14

足利市内を流れる渡良瀬川。自然に囲まれた足利を代表する美しい風景です。足利市内には、渡良瀬川に多くの橋がかかっていますが、一番知名度の高いのは、この渡良瀬橋です。

森高千里さんの「渡良瀬橋」がヒットし、足利市は、「夕日のきれいな街」として有名になりました。最近、渡良瀬橋地区の道路脇に「渡良瀬橋」の歌碑が作られました。

渡良瀬橋から見る夕景。

橋には、森高千里さんのファンの落書きがたくさん書かれています。同じ曲を松浦亜弥さんがカバーしたことから、松浦亜弥さんに関する落書きもあります。

----渡良瀬橋(森高千里作詞)----

渡良瀬橋で見る夕日を あなたはとても好きだったわ

きれいなとこで育ったね ここに住みたいと言った

電車に揺られこの街まで 貴方は会いに来てくれたわ

私は今もあの頃を 忘れられず生きてます

今でも八雲神社へお参りすると あなたのこと祈るわ

願い事一つ叶うなら あの頃に帰りたい

床屋の角にポツンとある 公衆電話 おぼえてますか

きのう思わずかけたくて 何度も受話器とったの

(中略)

あなたが好きだと言ったこの街並みが 今日も暮れて行きます

広い空と遠くの山々 二人で歩いた街

夕日がきれいな街

今回は、和歌山(和歌山県和歌山市)の町並みと風俗を散歩します。

市内の中心部にある繁華街「ぶらくり丁」を南北に横切り和歌浦湾に注ぐ大門川に架る雑賀橋詰に「和歌山ブルース」の歌碑があります。

「和歌山ブルース」は、昭和40年代に発表され、古都清乃さんの歌声にのせて、当時レコードセールスは70万枚を突破しました。

歌碑の中心部に「和歌山ブルース」と書かれています。夜になるとこの部分が光るそうです。

円形のベンチは、レコードをデザインしたものです。歌詞や楽譜が書かれています。

歌碑には、センサーが内蔵されていて、近づいただけで「和歌山ブルース」がスピーカーから流れます。半径50メートルぐらいは届きそうな大音量で1番から3番まで続けて演奏されます。もちろん、いったん始まると途中で止めることはできません。

新宿二丁目から延びる都電の軌道跡の道を10分ほど歩いたところに、西向天神社があります。

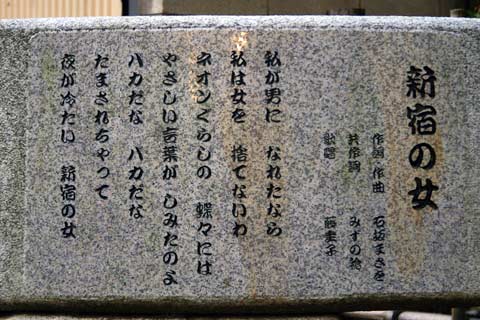

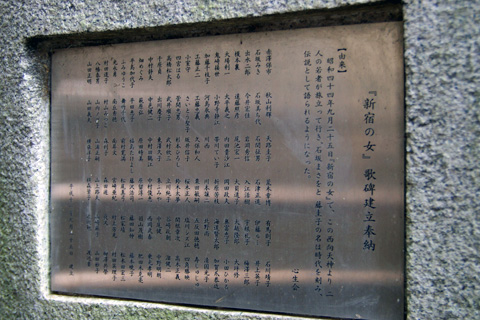

神社の境内の片隅に、藤圭子が歌った「新宿の女」の歌碑があります。

藤圭子は、1969年に「新宿の女」でデビューし、アルバムチャート20週連続1位という快挙を成し遂げました。現在は宇多田ヒカルのお母さんとして有名です。

この歌碑の由来として、「昭和44年9月25日『新宿の女』で、この西向天神より二人の若者が旅立っていき、石坂まさをと藤圭子の名は時代を刻み、伝説として語られるようになった。」と記されています。

同じく、石坂まさを作詞・作曲で藤圭子が歌った隠れた名曲に「女町エレジー」があります。「女町エレジー」は、宝山寺(生駒新地)の女性をテーマとした曲です。*1

【参考記事】

*1 風俗雑感(音楽):「藤圭子の遺伝子」