今回は、神田(東京都)の町並みと風俗を散歩します。南口の交差点から見た神田駅。中央線の高架を挟んで、両側に商店街が並びます。

最近はあまり見かけませんが、このあたりには、夜になるとアジア人のマッサージ嬢が出現していました。

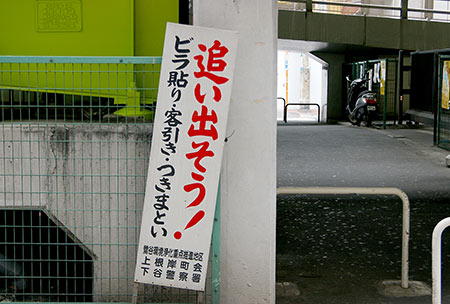

駅前に、「違法客引取締中」の看板があります。看板は新しく、最近、設置された模様です。韓国語、中国語でも書かれています。

西口にも同じ看板があります。

西口にある古いバージョンの看板。「神田の街から違法エステを追放しよう!」と書かれています。かなりくたびれていますが、「違法エステ」という具体的な業種名が示されており(しかも赤字で強調)、かつての神田の状況を伝えています。