岩村田の中心街に、レトロな横丁があります。

その名も「ゴールデン街」。

昼間は閑散としています。

横丁の奥まったあたり。

岩村田の中心街に、レトロな横丁があります。

その名も「ゴールデン街」。

昼間は閑散としています。

横丁の奥まったあたり。

養蚕・製糸業が隆盛期をむかえた大正時代から昭和初期にかけて、岩村田は商業と養蚕の神、鼻顔稲荷神社を中心として繁栄しました。稲荷橋の南西側には遊廓があり、夜ともなれば遊廓の赤い灯が夜空にくっきりと浮かびました。*1*2

遊廓の入口には、大門がありました。*3

遊廓は、明治22年に建築が始まり、大門は、明治41年に作られました。遊廓は、昭和12年に取り壊されるまで続きました。*3

大門建設にあたり、寄進した企業名でしょうか。

道路から見た大門。

【参考文献】

*1 楜沢 竜吉:思い出のアルバム佐久(郷土出版,1979)

*2 福井一喜:地域研究年報37(2015)「長野県佐久市岩村田地区における商業空間の変容」P.239

*3 金澤正昭:歴史に学ぶ岩村田の昔 岩村田小学校開校130周年記念(金澤正昭,2002)位置略図,P.36

今回は、佐久(長野県佐久市)の町並みと風俗を散歩します。

JR小海線の岩村田駅前の案内板「岩村田宿のみち案内」。

鼻顔稲荷神社近くに、「遊廓大門の跡」があることが示されています。

書かれているマークよると、「遊廓大門の跡」は、史跡・名所に分類されています。

かつての京町飲食街への入口。

以前の飲食街は、駐車場に変わっていました。

当時の面影を残す「新京町料飲協同組合」の貼り紙。

唯一、スナック「都」の周辺に、当時の面影が残っていました。

旦過飲食街は、2階建ての建物が向き合った狭い路地です。

入口を逆側から見たところ。

反対側の出口。

映画館の「昭和館」と旦過飲食街は、密接な関係があるようです。

今回は、小倉(北九州市小倉北区)の町並みと風俗を散歩します。

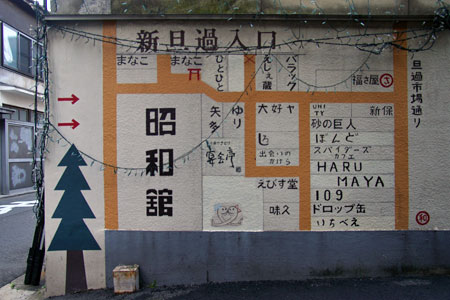

小倉北区の旦過市場付近にある映画館の昭和館があります。「昭和館1」「昭和館2」の2館からなっています。

昭和館の近くに、旦過市場入口があります。塀に、見取り図が描かれています。稲荷神社脇の入口から入ると飲食店街があって、その向こう側が、旦過市場です。

新旦過街の入口の稲荷神社。

鍵の手に曲がった路地を進むと、新旦過街です。

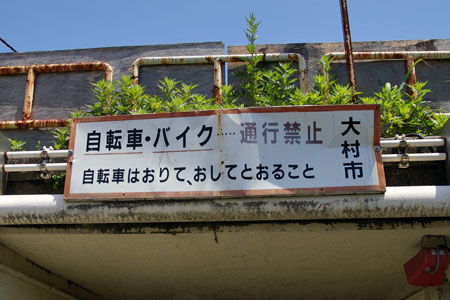

大村の繁華街。和風スナックや居酒屋などが建ち並びます。

看板建築のスナック店。

洋風のモダンな建築、

「ナルト」という店だったようです。

大村市街には、コンクリート製のゴミ箱が数多く残されています。ゴミ箱のふたの部分には、店の屋号が記されています。

箱の前面は木製です。

町並みによく溶け込んでいます。

ゴミ集積場にもコンクリート製のゴミ箱。A、B、Cと書かれています。

大村遊廓があったと思われる大村市武部町。現在は数軒の旅館が営業中です。

スナック「FUTABA」。古い住宅地図には、同名の二葉という旅館がありました。

通りに面した旅館「みきや」。

旅館「山陽」。

おおむら温泉ときわ旅館は、田の平にあって、当時大村地方の温泉旅館はここ1軒でした。近くには、遊廓街があったこともあり、町の有力者や軍人の将校などが多く利用し、賑わっていました。*1

おおむら温泉は、遊廓の北側に隣接していました。*2

田の平の名が残る電柱のプレート。

遊廓があったと思われる通り。

古い町並みが残っています。

【参考文献】

*1 郷土出版社:目で見る諌早・大村の100年(郷土出版社,2002)P.33

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)長崎県

大村駅の横に、人一人がようやく通れるほどの低いトンネルがあります。大村線開通の際、近在の篤志家の尽力により、交通の便をはかって作られましたが、武部地区が遊廓街として華やかなりし時は、人目を忍ぶ客の通り道になったともいいます。*1

トンネルの入口。

大人の背の高さでようやく通れるほどのトンネルです。

反対側の出口。

【参考文献】

*1 広報おおむら(1997.5)P.7

今回は、大村(長崎県大村市)の町並みと風俗を散歩します。

駅の入口の曲がり角に白ポストが設置されています。

有害雑誌回収ポスト。

ポストに描かれているロゴ「ココロねっこ運動」は、子どもたちの心のねっこを育てるために、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てる県民運動です。*1

このポストをこわしたり、いたずらしたりした人は罰せられます。

【参考URL】

*1 長崎県ホームページ ココロねっこ運動

嬉野市塩田町大字大草野長谷。嬉野温泉からは、約4km北側の場所です。

数年前まで、この場所に、嬉野武雄観光秘宝館がありました。

現在は太陽光発電の施設になっています。

嬉野武雄観光秘宝館は、最新のエレクトロニクス技術の粋を集めた大セックスワンダーランドとして開館し、営業中の秘宝館の中では、展示数、内容、スケール、全てにおいてNo.1でした。*1

オープン当初から約10年間は、入館者数は順調に推移しましたが、1990年に高速道路・長崎自動車道の大村ICー武雄北方IC間が開通すると入館者数が次第に減っていきました。*2

P.34

現在、営業中の秘宝館の中では、展示数、内容、スケール、全てにおいて…

P.112

オープン当初から約10年間は、入館者数は順調に推移した。しかし、199…

嬉野温泉の野畠通り。

スナックや喫茶店などが「マンダム」。

スナック「マンダム」。店名に男性化粧品の名が使われているのは、めずらしいです。

チャールズ・ブロンソンがCMをやっていた頃(1970年)のロゴマークが使用されています。丹頂は、このCMのヒットのおかげで、社名まで「マンダム」に変更してしまいました。*1

温泉街のはずれに、かつてのストリップ劇場「関西ショー劇場」の遺構が残っています。

劇場の入口。「十八歳未満の方入店お断りします。」のプレートだけが残っています。

「関西ショー劇場」の看板は、白く塗りつぶされていました。

唯一の遺構は、劇場から200mほど離れた場所に設置されたままになっている「関西ショー劇場」の看板です。隣には、嬉野小学校のスクールゾーンの交通標識があります。

武雄温泉の商店街にあるスナック「ぼんぼり」。

像の顔のような店舗デザイン。

鼻の部分に取り付けられた電球。

建物は3世帯住宅のようになっています。一番左がスナック「ぼんぼり」、真ん中が理容室のような店舗、右側は花屋さんです。

武雄温泉の商店街。子宝相談ののぼり旗のある薬局。

店舗の隅に小便小僧があります。

元気よく放尿。

先っぽには、管が取り付けられています。

「全国遊廓案内」*1 によると、武雄町温泉遊廓は武雄温泉場にあって、貸座敷は、花月、一楽、第三国明楼、第四国明楼、第四国明楼、小桜楼、改盛楼、文明楼などがありました。

昭和3年の市街図*2 によると、貸座敷「花月」は、正法寺へ向かう道の角にあって、現在、同じ場所には、旅館「花月」があります。

道の角に沿って、旅館「花月」の建物が長く連なっています。

裏側から見た旅館「花月」。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌.14(三一書房,1993)P.154-P.155 「全国遊廓案内」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)佐賀県

JR行橋駅から平成筑豊鉄道田川線で3つ目の駅の豊津で下車。そこから徒歩10分の行橋市天生田(あもうだ)に、清地(すがち)神社があります。

参道、一ノ鳥居の前に一対の狛犬が奉納されています。前肢を曲げて玉の上にのせているという容姿のもので、高さは1メートルぐらいです。

向かって左側の吽(うん)像(口を閉じている方)の股間には、20センチ程の男根が刻まれています。*1

向かって右側の阿(あ)像(口を開いている方)。

阿(あ)像の股間には、長さ4センチの陰物が刻まれています。*1

【参考文献】

*1 阿部通良:九州性崇拝資料(私家版,1963)P.241-P.242

今回は、行橋(福岡県行橋市、ゆくはし)の町並みと風俗を散歩します。

行橋は、JR小倉駅からJR日豊本線で約15分のところにあり、JR行橋駅からは、平成筑豊鉄道田川線で田川と結ばれています。

行橋の近・現代においては、筑豊の石炭・炭鉱とのかかわりが大きく、筑豊への農産物や坑木が供給されました。また、筑豊の炭鉱関係者にとっての保養地としての役割もあり、行橋には、かつて券番があり、50名ほどの芸者がいました。客は、地元の商店主や地主ばかりでなく、上客は田川の炭鉱主でした。*1

昭和10年発行の市街図によると、券番は、現在の行橋市大橋3丁目付近にありました。*2

付近には、割烹料亭があります。かつての名残かもしれません。

市街図*1 「芸妓券番」の記載があるのは、この路地の先の角のあたり。

道幅が急に狭くなって、鍵型に曲がっています。

角を回り込んだあたり。裏門のあるお宅。

【参考文献】

*1 山内小二:地方史ふくおか(2007.2.28)P.8-P.9「筑豊の炭鉱と京築 隣接地とのかかわりを見る」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第444号 福岡県

花巻に唯一残っている銭湯の高砂湯。コンクリート造りの建物です。

奥行はかなり大きくで、規模の大きさを感じさせます。

建物脇から見える煙突。

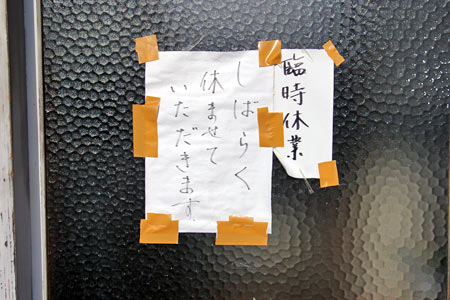

現在は臨時休業中です。

旧裏町の路地。

傍らに、手押しポンプがあります。

特製。川本式。

現在は使われていないようです。

地元では有名な百貨店の「マルカン」。

展望大食堂は、今では珍しくなった食券を買うタイプの食堂です。

マルカンラーメン(570円)と生ビール(580円)を注文。豆板醤入り辛口のあんかけラーメンです。ビールと良く合います。

名物の特大のソフートクリーム(170円)。割りばしで食べるのがマルカン流。

テレビでも紹介されています。カップルならふたりでひとつでもOKだそうです。*1

【参考文献】

*1 「賢治の広場」に設置されている花巻市街の案内図

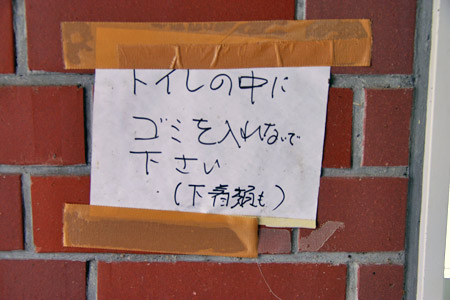

双葉町の公衆トイレ。付近には、スナックなどの店舗が散在しています。

トイレ内には、多数の貼り紙。

便器の中に用をすませましょう。

下着類など、トイレに入れてはいけません。

花巻の双葉町を中心にスナックや居酒屋が散在しています。

この建物はアパートですが、建物の1階部分がスナックになっています。

「こいこい通り」と名付けられた飲み屋街。

建物の2階部分は居住スペース。1階はスナック街です。

明治18年、貸座敷免許地指定になるまでのの頃の裏町は、ほとんど百姓家ばかりしかなく、鍵町(坂本町)には、前々から小料理屋などがあったので、この方が指定地になりかかったところ、里川口町の有力者の滝川金太郎、八重樫治太郎、他が、県庁に運動した結果、翌19年に裏町が勝利を得て、明治22年には、八重樫治太郎が真っ先に「千歳楼」を開業、その後、続々開業者が出て繁盛しました。*1

遊廓の中心部と思われる十字路。

昭和20年の戦災後は、一軒もなくなって57年間の花柳界は終わりを告げました。*1

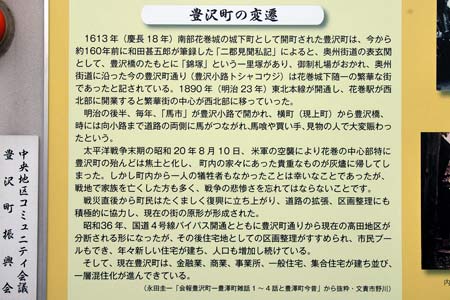

稲荷神社の案内板には、このあたりが激しい戦災にみまわれたことが書かれています。

貸座敷事務所があったあたり。*2

【参考文献】

*1 熊谷章一:花巻市上町の歴史 形成と発展(花巻市上町商業協同組合,1972)P.78-P.80

*2 東京交通社:大日本職業別明細図 第204号 岩手県(東京交通社,1937)

豊沢町の東側。裏町の南端に、御旅所跡があります。現在、この場所には、石柱が建っています。

御旅屋は、まつり(花巻祭)の間、神輿(ご神体)が神社を出て宿とする場所で、花巻まつりの際も、露店や見世物が、広場に集まり、賑わいをみせました。宮沢賢治の童話「祭りの晩」に登場する「お旅屋」は、この御旅屋モデルと考えられています(豊沢町の案内より)。

鳥谷崎神社の碑。観音祭を起源とする花巻祭は、鳥谷崎神社の祭礼としてとして行われるようになりました。

お旅所の前には、芝居劇場の「朝日座」がありました。現在は、昭和50年代にオープンした「ホテル花城」が建っています。*1

遊廓があった裏町の通りを南下した突き当たりに御旅所あり、その隣に朝日座がありました。

【参考文献】

*1 鎌田雅夫:花巻・北上・遠野・西和賀の今昔(郷土出版社,2010)P.94

今回は、花巻(岩手県花巻市)の町並みと風俗を散歩します。

豊沢町(旧花巻川口町)は、明治から大正の初期にかけての花巻の商店街の中心で、その次の上町、それから鍛冶町の順でした。かつての豊沢町は、朝早くから活気のある町で、そして、夜は花巻一の歓楽街である裏町への通り道として遅くまで賑わいました。

豊沢町に、宮沢賢治の実家跡があります(写真左奥)。

宮沢賢治と豊沢町のことを説明した案内板。

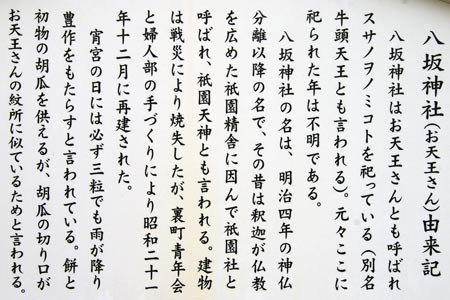

「大正10年頃の豊沢町絵図」。*1

豊沢町の東側に「裏町」の記述があります。

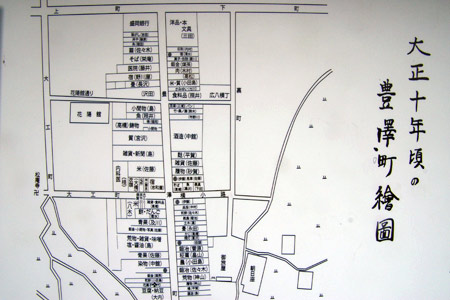

豊沢町の案内板。花巻史談12号の「豊沢町今昔」*1 からの抜粋と思われます。

【参考文献】

*1 永田圭一:花巻史談(第12号,1987)P.31-P.35 「豊沢町今昔」

盛岡市街の中ノ橋通。写真奥が中ノ橋交番があるあたり。

スナック「あじさい」。

スナック「オーロラ」。

紺色と黄色の配色は斬新です。

盛岡市街の宮古街道(盛岡市と宮古市を結ぶ国道106号線)周辺は、商店街が連なる繁華街です。

通りから南側へ入ると、スナック店が入る雑居ビルや住宅地が混在します(写真は南大通り1丁目)。

場末感漂うミニクラブ(中ノ橋通一丁目の路地)。

ネオン看板。

現在は、休業している模様です。

盛岡の激渋銭湯の「菊の湯」。駅からは少し離れている(茶畑2丁目)ので、バスで行くのが無難です。

珍しい、朝風呂営業中の銭湯です。

裏へ回ると、立派な煙突が見えます。

脱衣場には、主人の趣味でしょうか。動物の人形がたくさん並んでいます。

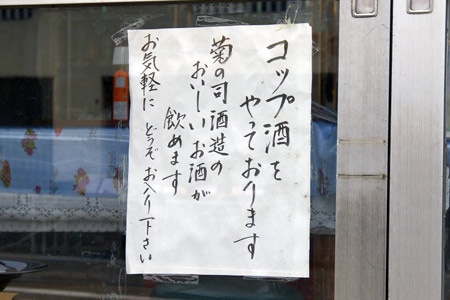

盛岡市紺屋町にある「平興酒店」。店の中にテーブルが見えます。

「コップ酒やってます。」の貼り紙。いわゆる「かくうち」です。道路を挟んだ向かい側には、酒蔵の「菊の司」があって、ここでは、菊の司が飲めるようです。

酒屋の店内。菊の司をはじめ、いろいろなお酒があって、「菊の司辛口」210円、「にごり酒」220円、など10種類から選べます。おつまみは、豆腐、おでん、味噌でんがく、せんべい、チーズ、ソーセージ、缶詰類から選べます。お酒以外は持ち込み可だそうです。

「菊の司辛口」を注文。

市街の中心部にある盛岡バスセンター。

昭和レトロなビルディングです。

営業している店舗が少ない中、ラーメン屋だけが営業中です。

中華そば(550円)を注文。

桜山神社の門前の桜山神社前商店街(東大通商店街)は、戦後、大陸から引き揚げてきた人たちが、この境内にバラックを建てて住みつき、生計を立てるために店を出したのが始まりと言われ、一時は闇市として賑わいました。*1*2*3

開町当時は、160区画で始まり、盛岡厚生市場協同組合というのを作って団結しました。*1

昭和44年、お城側に並んでいた30数軒の桟橋店舗はすべて移動し、歩道から亀ヶ池やお城の石垣が眺められるようになりました。*2

盛岡の三大麺(わんこそば、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺)の一つである「じゃじゃ麺」の元祖の店「白龍(ばいろん、写真右)」は、桜山商店街にあります。*3

建物と建物の間の風景。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語9 内丸・大通かいわい(熊谷印刷出版部,1979)P.60-P.64

*2 真山重博:もりおか歴史散歩(東北堂,2009)P.195-P.196

*3 松田十刻:めん都もりおか(もりおか暮らし物語読本刊行委員会,2010)P.116-P.117

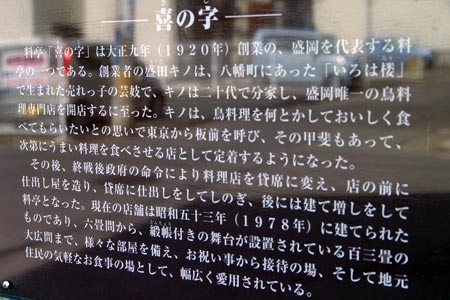

八幡町から盛岡劇場へ向かう通りに、料亭の「喜の字」があります。

建物の前に設置されている案内板に、「創業者の盛田キノはいろは楼で生まれた売れっ子芸妓」と説明があります。

「いろは楼」は、「喜の字」の隣にあった遊廓で、いろは楼の主人の盛田六太郎の娘さんが、「喜の字」をやっていました。*1

歴史を感じさせる佇まいです。

ちょうど、人力車が通りかかりました。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語第2集 八幡町かいわい(熊谷印刷出版部,1974)P.124

今回は、盛岡(岩手県盛岡市)の町並みと風俗を散歩します。

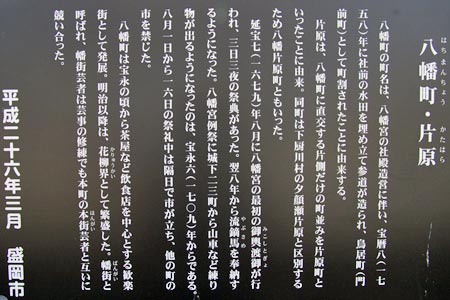

現在も繁華街となっている八幡町の始まりは、八幡宮に参詣する人たちに飲み食いさせるためのお茶屋からでした。八幡町が賑わい、町並みが整う頃には、津志田からの遊廓の移転もあり、明治時代になると、八幡は花柳街として繁栄しました。「明治末期の八幡町かいわいの町並み」を見ると、遊廓(貸座敷)と料亭が混在していたことがわかります。料亭と遊廓は、はっきりと区別されていました。*1

八幡宮には、盛岡の納札(千社札)の同好者の集まりの「万札会」が奉納した額が残されています。*1

その額を見ると、八幡町の遊廓の妓楼名がたくさん出ています。*1

八幡宮に設置されている案内板。八幡町が歓楽街として繁栄した経緯が書かれています。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語第2集 八幡町かいわい(熊谷印刷出版部,1974)P.30-P.31,P.90-P91,P.124,付図「明治末期の八幡町かいわいの町並み」

大沢温泉にある金精神社。

ここには、男根が2体祭られています。

金勢神社の御神体。重さ150kg、長さ1.4mのケヤキの金勢様と呼ばれる男根です。

こちらには、石でできた男根が祭られています。

今回は、大沢温泉(岩手県花巻市)の町並みを風俗を散歩します。

JR花巻駅からバスに乗って約30分。大沢温泉に到着します。温泉地の名前そのものが旅館の名前になっている大沢旅館。

玄関を入ったすぐ左側に、懐かしい雰囲気の売店があります。

年代を感じさせる廊下。

古い道具たちに囲まれた帳場待合。売店で買ったものであれば持ち込みOK。お風呂につかった後にのんびり休憩できます。

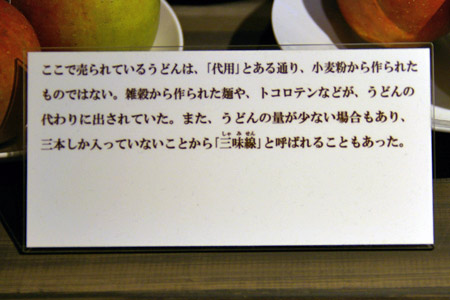

戦後の闇市の展示コーナー。

「代用うどん」の貼り紙が見えます。

「代用うどん」の説明。小麦粉の代わりに、穀物やところてんなどが使われていました。闇市では、このような代用品が数多く出回りました。

三味線。うどんが3本のみです。

昭和の歓楽街を再現した展示。

カフェーでしょうか。「女給募集」などの貼り紙が貼られています。

「衛生サック」「最新リン病治療薬」などの貼り紙が貼られた薬局。

「花柳病科」。

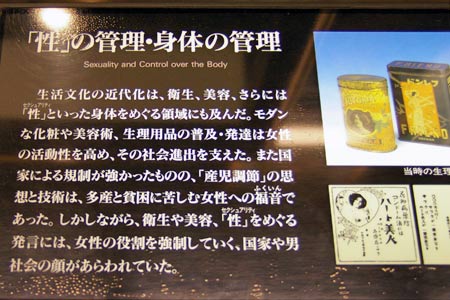

「性」の管理・身体の管理の展示コーナー。生理用品の普及や政府の産児制限に関する展示が行われています。

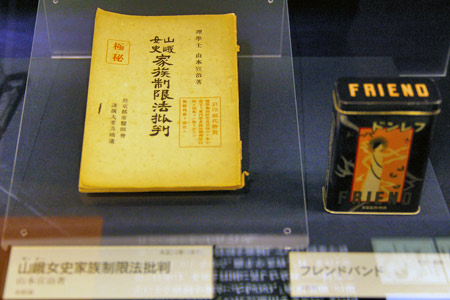

山本宣治著「山峨女史家族制限法批判」。表紙に極秘の文字が見えます。アメリカ人のマーガレット・サンガーは、女性が自分の体と避妊についての知識を獲得し、生む生まないを自分で選べるようになることが、女性の自由と解放のための絶対条件であると考え、「出産調整」の名のもとに避妊知識を広める運動を立ち上げました。「山峨女史家族制限法批判」は、性科学者の山本宣治が、学術研究用の非売品というかたちで出版したもので、5~6年のうちに、5万部以上が全国に出回りました。*1

その右隣に、「フレンド月経帯」の缶が展示されています。「フレンド月経帯」は、松竹の看板美人スター・高杉早苗を宣伝に起用し、「飛んでも跳ねても安全第一」というキャッチフレーズが都会の女性に受け、爆発的にヒットしました。*2

コンドームが普及する以前、産児調節運動の中で推奨されたのは、ペッサリーや避妊ピンでした。その避妊ピンの原理(子宮内に異物があると受精卵が着床しないという原理)をもとに、京都の医師太田典礼が開発したのが「太田リング」です。*1

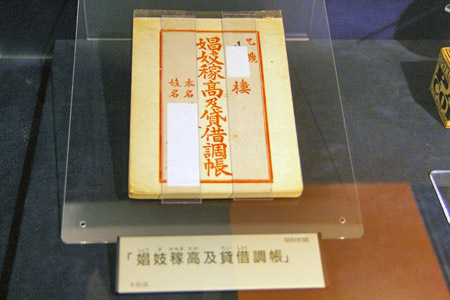

娼妓稼高及び貸借調帳。

【参考文献】

*1 荻野美穂:「家族計画」への道(岩波書店,2008)P.29,P.43,P.45,P.61-P.62

*2 小野清美:アンネナプキンの社会史(JICC出版局,1992)P.89-P.90

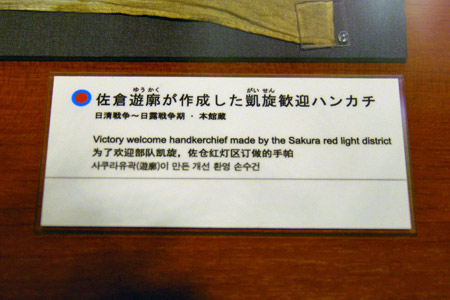

佐倉城趾の一角にある国立歴史民俗博物館は、多数の特色のあるコレクションが展示されています。

日清・日露戦争のコーナー。日本が富国強兵を推し進めた時代です。

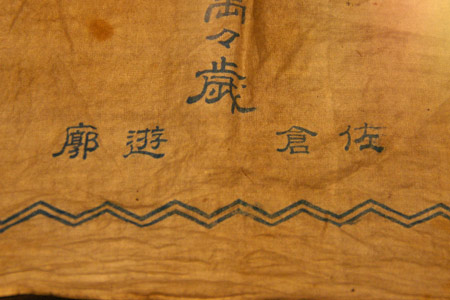

佐倉遊廓が作成した凱旋歓迎ハンカチ。

佐倉遊廓の名前が書かれています。

戦争と遊廓が密接な関係を持っていたこと示しています。

佐倉市街の成田街道沿いは、明治時代の古い町並みが保存されています。

明治時代の呉服屋の旧駿河屋。建物内部が公開されています。

「千葉県佐倉町鳥瞰」が展示されています。

弥勒新地付近。遊廓の若葉楼の名が確認できます。

今回は、佐倉(千葉県佐倉市)の町並みと風俗を散歩します。

佐倉市弥勒町の妙経寺の隣には、遊廓がありました。当時の町並みを再現した市街図によると、遊廓があった場所は、妙経寺の境内の裏手で、三谷屋ふとん店(写真奥)の手前です。

当時は、道路(弥勒通り)から入ったところに、大門がありました。*1

「弥勒新地」と呼ばれた遊廓がいつごろ開かれたかについての詳細は不明ですが、佐倉に歩兵部隊が屯営するようになった頃(明治16年頃)だと伝えられています*1

荒川(若葉)楼、成田楼、志村楼、弥勒楼、日暮楼、東楼がありました。

【参考文献】

*1 新佐倉真佐子を作る会:佐倉お茶の間風土記(新佐倉真佐子を作る会,1979)P.96-P.97,附図

深谷駅前にあるレディースファッション店。

バニーガールの写真。

建物の北側の側面には、ドレスを着たマネキンが陳列されています。

同じビルに入居しているのでしょうか。ランジェリーパブの看板がありました。

食堂の「伊勢屋」の隣にある銭湯の「姫の湯」。

深谷の激渋銭湯です。

脱衣所のロッカーは、大き目で使いやすいです。中庭もあります。

入口の石畳。風情があります。

深谷市西町の四つ角に、昔懐かしい佇まいの伊勢屋食堂があります。

昭和の雰囲気が残る大衆食堂です。

食堂の中の様子。

名物のカレーと生ビールを注文。黄色のカレーです。

深谷駅前の西島町3丁目にある割烹料理屋。この通りは、「ちょうちん横丁」と呼ばれる昔からの繁華街です。

深谷の貸座敷は、大正末期には、公娼制度の廃止と共に、その姿を消してしまいましたが、これに代わる芸者家街が趣向も場所も変えて新しく出現しました。場所は、現在の提灯(ちょうちん)横丁を中心として散在し、梅の家、三津基、蔦の家、末広、春本、月の家、千登世、森本、一梅、悟の家、寿々木、などという芸者家があって、一時は芸者の数が48人いました。*1

現在はスナック、旅館、食堂などの建物が建ち並ぶ繁華街になっています。

北側から見たちょうちん横丁。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.58-P.63

「見返りの松」は国道17号(写真右側)と旧中山道(写真左側)の交差点(深谷市原郷)に現存しています。江戸時代、深谷宿では「飯盛り女」と呼ばれる遊女が置かれ、宿場のはずれにあるこの松のから宿場の方を振り返り、前の晩の遊女との別れを惜しんだ旅人も多かったことから、「見返りの松」と呼ばれたようです。*1

「見返りの松」の石碑。

石碑の裏側には、青楼華やかな頃の様子が書かれています。

江戸時代、深谷宿のはずれに、松、杉あわせて400本があり、並木道となっていました。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.15-P.22

今回は、深谷(埼玉県深谷市)の町並みと風俗を散歩します。

今は昔、大正末期まであった深谷の遊廓、「深谷と云えば女郎屋、女郎屋と云えば深谷」と知れわたり、近在は元より、相当遠隔の地からも遥々毎日毎夜多くの人たちが遊びにきました。大正の頃の遊廓は、相生町に9軒、本町に1軒、稲荷町に6軒ありました。*1

明治35年の市街図*2 によると、相生町の安中商店付近には、貸席(貸座敷)の関口楼がありました。

松本楼があったあたり。

酒蔵の田中藤左衛門のあたり、須藤染物店の隣には、芸妓屋と貸席がありました。*2

貸席(貸座敷)があったと思われる場所は、駐車場になっています。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.15-P.22

*2 田口浪三,高柳鶴太郎:埼玉県営業便覧(全国営業便覧発行所)P.49

国分町にある銭湯の駒の湯。

1階にコインランドリーが併設されたビル型の銭湯です。

1階の入口から階段で浴場のある2階へ向かいます。

2階には券売機とレトロな公衆電話。

国分町の勾当台公園駅近くにある東一市場。入口には、赤色のゲートがあります。

居酒屋などの飲食店が軒をつらねます。

夜の様子。

東一市場の反対側(西側)は商店街になっています。

今回は、国分町(宮城県仙台市青葉区)の町並みと風俗を散歩します。

仙台一の歓楽街、国分町の中心街に、ストリップ劇場の「仙台ロック」があります。

入口付近。

夜の「仙台ロック」の看板。

入口には、ヌード劇場の看板がたっています。

阿武隈急行鉄道の福島駅の入口。

入口の通路脇に白ポストが設置されています。

各型の白ポストです。

箱の上部の水色の帯がアクセントになっています。

福島駅前の大通りの「商店街共同建築」。

1階には、商店や飲食店などが入居しています。2階と3階は居住スペースです。

ビルの中ほどにある階段。

逆側から見たところ。写真右奥は、JR福島駅です。

福島市の繁華街の南側に位置する大町。歓楽街の新町や置賜町からは少し離れていて、落ち着いた雰囲気です。

道路沿いに和風ホテルの入口があります。

満室/空室の掲示板。ホテルは、ビルの2階です。

1階の玄関。和風の佇まいです。

JR福島駅の東側。福島市新町に、昭和の時代のものと思われる「商店街共同建築」があります。

たくさんの看板が道路側に突き出ています。

「新町ビル街」の看板。

建物の中央部の階段。

福島市民家園の展示コーナー。民家のくらしをメインテーマにした展示が行われています。

高さ50cmはありそうな、大型の木製の男根。

男根についての説明書きはありません。

数本の男根が陳列されています。

今回は、福島(福島県福島市)の町並みと風俗を散歩します。

福島市民家園は、福島市街の西方約10kmにある「県あづま総合運動公園」内にあります。

園内には、会津地方の民家、芝居小屋、商人宿、料亭、などが移築復元されています。

かつての芝居小屋だった「広瀬座」の建物は、国の重要文化財に指定されている貴重な建物です。

広瀬座は、明治20年に建築工事が竣工し、当時としては最も近代的な劇場建築の様式を取り入れ、廻り舞台なども装置した県北一の娯楽の殿堂に相応しい立派な建物でした。*1

【参考文献】

*1 石井孝平:郷土やながわ第一号(1984)P.7-P.11 「広瀬座界隈の今昔」

広瀬橋周辺には、多くの裸像が設置されています。裸像はすべて梁川出身の彫刻家の太田良平さんの作品です。

広瀬橋の中央に設置されている両手を上げた女性像。

広瀬橋近くの福祉会館前の女性像。洋服を着ています。

伊達市役所梁川庁舎前の女性3人の像。裸像の胸は、勢いよく天を向いています。

今回は、梁川(福島県伊達市)の町並みと風俗を散歩します。

明治十年代、田町の保原街道入口(現在の田町の十字路近辺)に数軒の遊廓が営業を行っていましたが、明治30年頃から北本町3番地に遊廓が集められることになり、明治36年の記録によると、木羽楼、角輪楼、大豆楼、田川楼、新田川楼の5軒が営業していました。*1

遊廓の北隣は広瀬川で、当時は両岸は小高い土手で、すぐ道路から川岸に下りられました。お不動様(写真左側)の北隣(写真右側)には、「広瀬座」(明治20年竣工)があって、歌舞伎芝居や芝居が演じられました。*2

現在は、大きな堤防が築かれ、昔を偲ぶことができないほど変貌しています。

大正13年頃の新町遊廓の様子を描いた図「大正13年頃の新町かいわい」*3 によると、遊廓は、角輪(かくわ)楼、木羽楼、があって、遊廓の南側は広場になっていて、桜の木が植えられていました。

広場があったと思われるあたりは、現在は製材所の敷地になっています。

遊廓裏の通り。ゆるやかなカーブを描いています。

旧遊廓の敷地の南端にある旅館。

【参考文献】

*1 中村敏男:郷土やながわ第六号(1991)P.7-P.15 「明治~大正 梁川花街繁盛由来」

*2 石井孝平:郷土やながわ第一号(1984)P.7-P.11 「広瀬座界隈の今昔」

*3 八巻一:郷土やながわ第三号(1987)P.85-P.89 「梁川の遊廓考」

会津若松の現在の繁華街は栄町(市役所の北側)が中心ですが、上町2丁目周辺にも新しい歓楽街ができています。

交差点に設置された大看板。

バブやクラブなどの風俗店が入居しています。

夜の様子。

会津若松には2軒の銭湯があります。

上町7丁目にある銭湯の竹之湯は、大きな四角い煙突が特徴です。

暖簾のかかった銭湯の入口。

超音波浴場。

脱衣場には、大きな丸籠が並べられています。

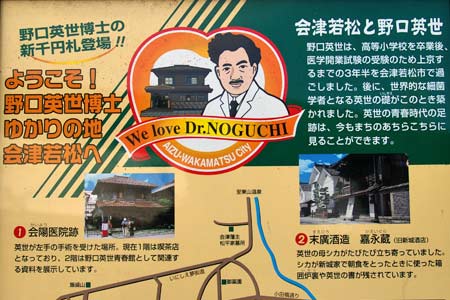

野口英世青春通り沿いにある野口英世青春広場。野口英世の銅像が設置されています。

野口英世(本名野口清作)は、23歳のとき、坪内逍遥の流行小説「当世書生気質」を読んだところ、「野々口精作」という人物が出てくるのにぶつかりました。野々口精作は、医学書生でありながら、ふとしたことから酒と女に身を持ち崩し、遊蕩三昧の生活に溺れるという設定でした。野口、野々口と一字違いでしたが、当時、研究所の差別待遇に嫌気がさし、人々から借金を重ねては遊廓を遊び歩いていた清作は、一読して自分のことかと驚き、「英世」に改名しました。*1

清作(英世)が女を抱いたのは、東京遊学の途についた21歳の頃で、洲崎に行ったのが初めてでした。特定の女のためにというより、一種のエネルギーのはけ口といった感じが強く、金がないときは、向島から玉の井、少し金が入ると吉原と決まっていました。*1

後年、英世は、麻布の斉藤家から結婚を前提に支度金としてもらった二百円の大金を友人全員を引き連れて横浜の料亭(遊廓)の神風楼で遊び明かし、一晩で使いきったことがありました。*1

【参考文献】

*1 渡辺淳一:遠き落日(講談社,2013)P.60-P.62,P.120-P.121,P.144-P.145,P.170,P.285-P.286

会津若松市街には、大正~昭和の貴重な近代建築が数多く残されています。

滝谷建設工業の洋館(円柱が配置されている建物)は、昭和2年の建築。その左隣の白木屋漆器店は大正3年の建築です。

右隣には、理容室の建物。

「美髪」と書かれています。

入口のドアには、屋号の「ヤマグチ」。

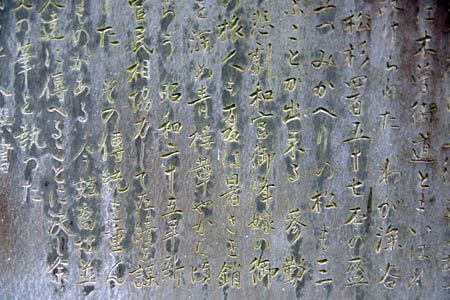

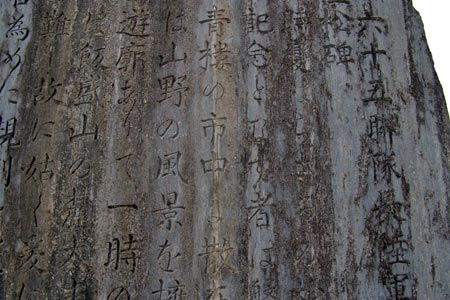

笠間稲荷神社の敷地の隣に、石碑が建っています。

この石碑は、大正4年秋の大正天皇即位を記念した植樹の際、磐見町で営業していた山田楼、小松楼、菊勢楼、八幡楼、泉楼、吉田楼、新小松楼、松島楼、松風亭、常磐の十店が、建てたものです。*1

磐見町遊廓と軍隊とは持ちつ持たれつのあいだがらで、その石碑の題額は「六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生」となっています。*1

市中に散在していた娼家を磐見町に集めたことなどが書かれいます。

石碑の下部に「堀江町」の名が確認できます。

会津若松の遊里は、鶴ヶ城築城、城下町形成時に、遊女町として堀江町ができましたが、会津藩初代藩主の保科正之の代(承応元年)に廃止されました。*1

【参考文献】

*1 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」

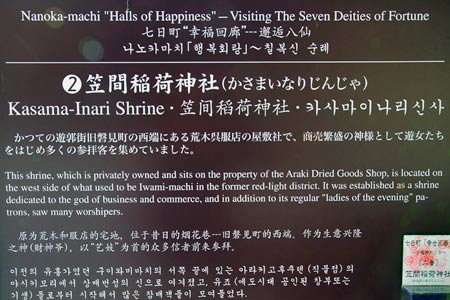

荒木呉服店の建物の裏側へ回ると稲荷神社の鳥居が見えます。

笠間稲荷神社。

笠間稲荷神社は、案内板の説明によると、かつての遊廓街旧磐見町にある荒木呉服店の屋敷社で、商売繁盛の神様として遊女たちをはじめ多くの参拝客を集めていました。

お堂の内部。願主に荒木氏の名前が見えます。

今回は、会津若松(福島県会津若松市)の町並みを風俗を散歩します。

会津若松の七日町(なぬかまち)には、磐見町遊廓がありました。*1

明治29年2月、若松市は市の発展のために、兵営設置の建白書を陸軍大臣に提出しました。早晩軍隊が若松市に常駐するのを見越した業者は、明治34年、磐見町遊廓をつくり、市内のところどころに散らばっている娼家を一ヶ所に集めて、「新地区(しんちく)」と呼ばれる一区画ができあがりました。*2

町の真ん中には川が流れ柳の木が植えられ、多くの検番や遊廓がありました。*3

旅館だっと思われる建物。

遊廓街の西端にある荒木商店の建物。

呉服屋さんの名残の看板。

【参考文献】

*1 鈴木三郎:最新若松市地圖.改訂14版(鈴木屋書店,1933)

*2 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」

*3 七日町通りまちなみ協議会:七日町のいまむかし(七日町通りまちなみ協議会,1983)P.3

武蔵小山駅の西側。目黒本町5丁目にある銭湯の富士の湯。

落ち着いた感じの入口。

裏へ回ると立派な煙突を間近で見ることができます。

脱衣場から見る庭園。

武蔵小山駅前のやきとりの「鳥勇」。

大量の焼き鳥が、お皿に孤を描いて並べられています。

店の側面は、立呑みスペースになっています。

立呑みの場合は、お皿を渡され、焼き鳥を自由にとることができます。ぬる燗を注文。暖められた「高清水」のワンカップが出てきました。

焼きたてが優先的に置かれますので、好みで自分でタレにつけて食べます。お会計は、最後に串の本数を数えて清算です。

武蔵小山飲食街「りゅえる」にある立ち呑み屋の「晩杯屋」さん。小規模な店舗で、いつも賑わっています。

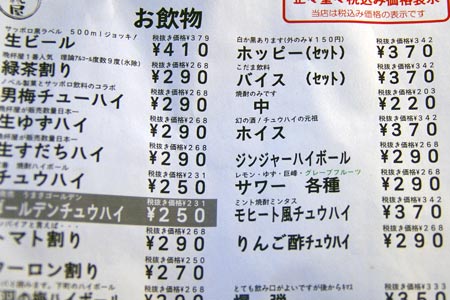

チューハイ類の品ぞろえが豊富です。チュウハイの元祖とされる幻の酒「ホイス」、こだま飲料のバイスなど希少なお酒も味わえます。

「ホイス」は、昭和24年、ホッピー同様、終戦直後の物資不足の時代に、洋酒屋の後藤商店が、ウイスキーの代用品を造ろうと内外の様々な原料を調合し、試行錯誤の末に出来上がりました。*1

「バイス」は、株式会社コダマ飲料が販売する清涼飲料水を焼酎を割った飲み物です。

バイス(セット)370円とおでん(5種)150円 を注文。料金は、あらかじめ小銭を置いておく(写真左上)のが暗黙のルールです。

「晩杯屋」さんの最大の特徴は、つまみの安さです。煮込み130円、マグロ刺し200円、アジフライ(ダブル)180円などほとんどが130円~200円です。

【参考文献】

*1 弘済出版社:散歩の達人(1998.7)P.87 「ホッピー大研究」

武蔵小山飲食街「りゅえる」の北側の通り。

手作り感のある立小便禁止の鳥居。

犬糞看板もあります。

コンクリートの壁で隔てられているため、周囲からは見えにくくなっています。

武蔵小山飲食街「りゅえる」の飲食街を進むと、ピンクサロンと思われる風俗店の建物があります。

入口の電飾。

水色の風俗看板。

「サロン」のロの字の部分はハートマークがデザインされています。

飲食店街「りゅえる」の中心部。昭和の雰囲気が残る建物が残っています。十字路の「スナック喫茶アモール」の看板に導かれて進むと、...

「喫茶アモール」の隣の赤色の建物。1階は、スナックと立ち飲み中華です。

その向かいにある和風のスナック店。

奥まった場所にあるスナックが建ち並ぶ一画。

今回は、武蔵小山(東京都品川区)の町並みと風俗を散歩します。武蔵小山飲食店街「りゅえる」は、再開発計画により、今年から取り壊しが予定されている商店街です。

スナックや居酒屋が軒を連ねる昭和レトロ感満載の飲食店街です。

北側の通り。片側は駐車場になっています。

道幅の狭い路地にスナックが密集しています。

本町二丁目交差点から南へ延びる道路沿いに、銭湯の建物が残っています。

現在は休業中のようです。

菊水湯。

定休日の貼り紙が残されていました。

福助本館の内部。赤色の太鼓橋がかかる生けすには、うなぎが泳いでいます。

落ち着いた和風の個室。

うな丼を注文しました。とても柔らかくで美味しいです。吉原の花魁かが作り方を伝授したことから、「女郎うなぎ」と呼ばれるようになったそうです。

おみやげ品も豊富です。「女郎うなぎ」ブランドの日本酒も販売されていいました。

小川町駅前の通りを南下すると、旅館「福助」の大きな木造建物が見えてきます。

国道に面した側が、福助本館の玄関です。

歴史を感じさせる「福助楼」の看板。「女郎うなぎ」が名物です。

奥行のある建物。福助本館と福助旅館がつながっています。

今回は小川町(埼玉県比企郡)の町並みと風俗を散歩します。

東武東上線の小川町駅の南側。国道254号線を超えたところに、ゆるやかに曲線を描く通りがあります。かつては稲荷町と呼ばれていたあたりです。

この付近には、芸妓屋がありました。*1

現在は、花街の名残はありませんが、商店だった建物などが軒をつらねています。

稲荷町という地名の由来でしょうか。近くに稲荷神社がありました。近くには川が流れていたらしく、橋の遺構が残されていました。

【参考文献】

*1 埼玉県営業便覧 P.25

かつての堀の内集落の中心地に蚕影山神社があります。

「相模の三マラ」として有名な男根石(別の場所から移されたもの)が頑丈な金属製の檻に守られて鎮座しています。

とても巨大(高さ1m近く)な男根です。

道祖神を説明する石碑があり、この男根石が、県道「田名バイパス」建設に伴い、この地に移設されたことなどが説明されています。石碑の台座は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

県道48号線の半在家バス停近くに、半在家山王神社があります。

本殿の脇に数多くの石棒が並んでいます。

高さ40cmほどの男根石。

隣は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

田名地区にある田名八幡宮の裏手にある祠の脇に、じんじい石、ばんばあ石、めかけ石、なるものが鎮座しています。

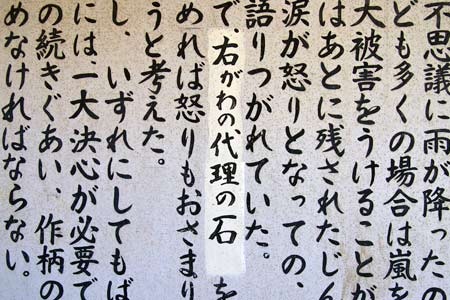

昔から、日照り続きとなって水不足となった時、ばんばあ石を相模川に沈めると、不思議と雨が降りました。しかし、ばんばあ石を沈めた後、ひとり残されたじんじい石が寂しがり、泣いた涙で大洪水がおこり、大被害を受ることになりました。そこで、ばんばあ石を沈めた時もじんじい石が寂しがらないように、「めかけ石」を置いたそうです。

現在、めかけ石には、「代理石」と書かれています。

説明板の説明文も「代理の石」という表現が使われています。この記述の部分だけが修正された痕跡があります。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.32

今回は、水郷田名(神奈川県相模原市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷田名は、相模川に面して発達した地域で、ここに「渡し場」があり、大山詣りの参詣者たちにがこの「渡し」利用しました。その後、もともと盛んだった鮎漁や鵜飼などの観光的要素が加わり、兼業旅館などが建ち並ぶ歓楽街となって繁盛し、「水郷」と呼ばれる所以となりました。*1

JR相模原駅から、バスで約30分。水郷田名に到着です。

昭和4年の田名村の市街図*2 には、割烹旅館の旭屋、川口家、多喜乃家、登喜本、などの芸妓家、三業組合などが記されています。

旭屋旅館は当時の場所で、現在も営業中です。

花街の中心街だったと思われる通り。コンビニがあった場所には、芸妓家の「川口家」がありました。*2

三業組合の事務所があったあたり。*2

【参考情報】

*1 相模川河岸に設置されている「水郷田名の歴史」看板。

【参考文献】

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第261号 東京府 神奈川県

相模原の中心商業地として発展してきました西門商店街。日用品の店舗が軒を連ねます。

普段着中心の品揃えの洋品店。

胸元が大きく開いたタンクトップが陳列されています。

はみ乳を連想させるディスレイです。

西門商店街の東側にある相模浴場。

昔ながらの銭湯です。

裏側から見ると、大きな建物と煙突が目を引きます。

長いハシゴが取り付けられた煙突。

今回は、相模原(神奈川県相模原市)の町並みと風俗を散歩します。

JR相模原駅前には、小規模な歓楽街があります。

風俗店の看板。

レトロな看板もあります。

キングコース、¥10,000.-です。

古い町並みが残る多度津町本通の商店街。木製の塀の角の部分が消火器具収納箱になっています。

ペンキで目立つ文字で書かれています。

白地に赤色の文字。

水道の蛇口と植木鉢。

古い町並みが残る多度津の旧新地界隈。木製牛乳箱が2つ取り付けられているお宅があります。

ブロック塀に取り付けられている横木は3つ分の牛乳箱が取り付けられるサイズ。かつては3つの牛乳箱が横に連なっていたのだと思います。

飯山牛乳の牛乳箱は、右側半分が壊れて無くなっている状態。

別のお宅にあった飯山牛乳の牛乳箱。

旧新地の町並み。

多数の窓を持つ理容室だったと思われる建物。

レトロな軒下の明かり。

古い理容室の看板。営業時間、定休日などが書かれています。

建物と建物の間の狭い路地の入口。

路地が奥まで続いています。

2階部分が総ガラス張りの建物。*1

重厚な格子の窓。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.88-P.89

多度津市遊廓は、多度津新地にあって、貸座敷は19軒ありました。*1

明治37年の略図*2 によると海岸線沿いに「廓街」(当時の海岸線は、桃陵公園のある桃山の近く)があって、その北東側(えびす神社があるあたり)に「新地」の記載があります。

県道21号線から妙應寺へ向かいの通りの入口。料亭があります。

少し進むと当時の古い建物が残る一画に行きつきます。

天保9年に現在の多度津港の位置に港の中心が移り、それによって活気を呈した地域です。船宿、遊廓建築、町屋の建築が残っています。*3

曲がりくねった道が続きます。このあたりはかつての歓楽街でした。*4

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.144 「全国遊廓案内」

*2 米田明三:多度津町文化財保護協会会報 第20号 P.7-P.12(1977) 「明治37年5月28日丸亀連隊の御用船へ乗船時の多度津港略図」

*3 新開国弘:多度津町文化財保護協会会報 第23号 P.17-P.21「多度津町町人地における町屋の特色」

*4 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.88-P.89

今回は、多度津(香川県仲多度郡多度津町)の町並みと風俗を散歩します。

駅前の「多度津町観光マップ」の脇に白ポストが設置されています。

白ポストですが、色は白ではなく金属色です。

「寄贈伊原溶工所」と書かれています。金属加工を専門とする企業が寄付した白ポストです。

善通寺の門前。本郷通りの一つ南側の通り。

銭湯の「温泉湯」のネオン看板があります。

モダンなデザインの銭湯です。

現在は、休業中のようです。

善通寺町6丁目に、料亭街だった思われる一画があります。

総ガラス張りの建物。

路地が交差するあたり。

路地の奥に連なる塀。

善通寺町6丁目には、かつての善通寺門前の歓楽街であったと思われるスナック街や料亭街があります。倉庫のような建物ですが、スナックの屋号が書かれています。

入口付近の奇抜な装飾。

錆びたトタン板。

スナックの路地が続きます。

「全国遊廓案内」*1 によると、善通寺町遊廓は、善通寺町字砂古浦にあって、妓楼は、寿楼、花月楼、第二寿楼、房栄楼(ふさえいろう)、朝日楼、豊楼、陽貴楼、大正楼、吾妻楼、勇誠楼、いろは楼の11軒がありました。

大正11年の「最新善通寺市街図」*2 に遊廓の位置が記されています(現在の善通寺町西山のあたり)。

現在は住宅街となっていますが、道幅が広くなっている一画もあります。古い住宅地図*3 によると、この付近は「砂古裏」と呼ばれていたようです。

稲荷神社の鳥居。

「房栄屋旅館」があったあたり。*3

房栄楼から転業した旅館があったのかもしれません。

背後には、筆ノ山が望めます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.144 「全国遊廓案内」

*2 最新善通寺市街図(1922)

*3 善隣出版社:善通寺市・琴平町・多度津町(善隣出版社,1971)P.27

今回は、善通寺(香川県善通寺市)の町並みと風俗を散歩します。善通寺の五重塔の前の通りに、「ゆ」の看板が見えます。

銭湯の「大正湯」

モダンなデザインの入口。

大正ロマンを感じさせる建築です。

ボートレース鳴門(現在は施設改善のため休催)の近く。

ボートレース・競輪・競馬場にはつきものの大衆食堂があります。看板の清酒「金陵」は、琴平の地酒です。

店の入口近くには、「金陵」をはじめとする各種日本酒の一升瓶と、おでんの鍋が並べられています。

おでんと金陵(熱燗)を注文。

撫養町斉田の飲み屋街。入口には、骨組みだけが残されたゲートがあります。

居酒屋などの飲み屋が連なっています。

モダンな建物。

裏から見ると長屋の建物であることが解ります。

花街にある銭湯の養老湯。*1

現在は、休業中です。

古びた煙突。

銭湯脇には路地。写真左側が銭湯の建物の側面です。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」