八幡神社の社殿は、天保6年(1835)に、焼失しましたが、嘉永6年(1853)に再建されました。*1

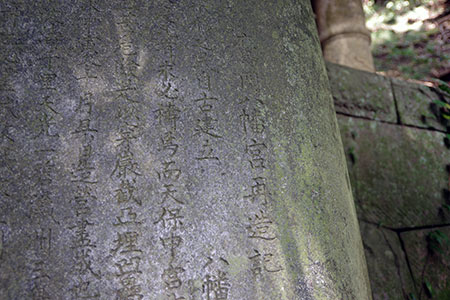

社殿に右奥に「鷹岡八幡宮再造記」の碑が建っています。

百両以上の寄付者には、この再建の中心人物の菊池半兵衛の他、洗濯屋仲間(120両)、仲宿中(100両)の名が含まれています。*2

一金百両 菊池半兵衛

一金百両 外金百両増金 村方

一金百両 寅年金百両増金 五十集会所

一金百両 外弐拾両増 洗濯屋仲間

一金百両 仲宿中

平潟の遊女屋は洗濯屋と呼ばれていました。文政12年(1830)には、洗濯屋の数は8軒で、これに不可分に結びつく仲宿43軒が仲間を結成、隆盛を極めました。*1

小宮山楓軒は、文政10年(1827)奥州への旅の途中、「狭い所だけれど200余りの家がある。遊女屋も7軒ある。瓦屋根の家々がまるで魚の鱗のようにつながっており、まるっきり都会のようだ。」とその繁栄ぶりを書きとめています。*1*3

八幡神社は、高台にあるので、平潟港を見渡すことができます。(地元の方の話によると、現在、海沿いに建っている木造3階建ての旅館のほとんどは、元は遊女屋だったそうです。)

境内から登ってきた階段を見下ろすと、その高度を実感できます。