浅草の本法寺。

塀には、噺家や演芸関係者の名が刻まれています。

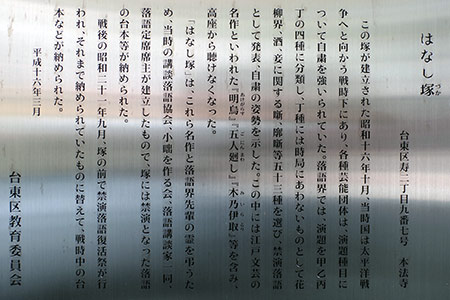

1940(昭和15)年、「講談落語協会」は、時勢にふさわしくない53席の落語(女郎買い物、酒飲み物、間男物、美人局(つつもたせ)物、泥棒物)を「禁演落語」として制定し、政府に届け出をしました。具体的には、を選定しました。翌年の1941(昭和16)年、浅草の本法寺に「はなし塚」が建てられました。*1

最終的には、違反した場合の処分や取り締まりのための教育の問題を懸念し、政府は「参考としての受理」という形を取ったそうです。1945(昭和20)年の東京大空襲の際には、寺の本堂は焼失したにもかかわらず、この「はなし塚」だけは残りました。*1

案内板にある「明烏(あけがらす)」「五人廻し(ごにんまわし」「木乃伊取(みいらとり)」は、いずれも女郎買い物(廓噺)に分類される演題です。

「木乃伊取」は、「ミイラ取りがミイラになる(人を連れ戻しに行った者が先方に留まってしまうこと)」ことを題材としてものです。*2