ボートレース鳴門(現在は施設改善のため休催)の近く。

ボートレース・競輪・競馬場にはつきものの大衆食堂があります。看板の清酒「金陵」は、琴平の地酒です。

店の入口近くには、「金陵」をはじめとする各種日本酒の一升瓶と、おでんの鍋が並べられています。

おでんと金陵(熱燗)を注文。

ボートレース鳴門(現在は施設改善のため休催)の近く。

ボートレース・競輪・競馬場にはつきものの大衆食堂があります。看板の清酒「金陵」は、琴平の地酒です。

店の入口近くには、「金陵」をはじめとする各種日本酒の一升瓶と、おでんの鍋が並べられています。

おでんと金陵(熱燗)を注文。

撫養町斉田の飲み屋街。入口には、骨組みだけが残されたゲートがあります。

居酒屋などの飲み屋が連なっています。

モダンな建物。

裏から見ると長屋の建物であることが解ります。

花街にある銭湯の養老湯。*1

現在は、休業中です。

古びた煙突。

銭湯脇には路地。写真左側が銭湯の建物の側面です。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」

鳴門市撫養町の花街は、撫養町林崎と撫養町岡崎にありました。撫養町林崎の足立寺の西側には、僅かに、花街の面影を感じる一画があります。

「淀川」という屋号の料亭。

古い母屋が残る通り。

この付近には、検番がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」

今回は、鳴門(徳島県鳴門市)の町並みと風俗を散歩します。

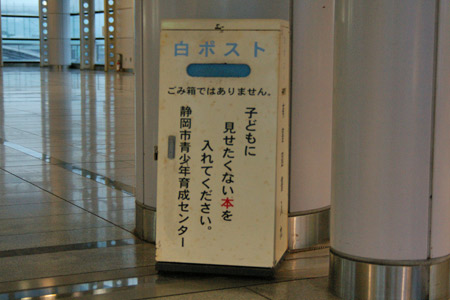

JR鳴門駅前のトイレの入口脇に、白いポストが設置されています。

駅西側の大通りにも同じ型の白ポストが設置されています。

「白ポスト」という表記がどこにも無い、白ポストです。

海岸通の北西側に、古い町並みが残る一画があります。1970年頃の住宅地図によると、「バー・ブイ」「文楽スタンド」「幾久恵旅館」「多津美スタンド」(写真左側)、「銀波旅館」「河上旅館」(写真右側)があって、この付近は飲み屋と旅館が建ち並ぶ繁華街だったようです。

河上旅館は、現在は民宿になっています。

民宿「市原」。

玄関前のタイルの装飾。

今回は、洲本(兵庫県洲本市)の町並みを風俗を散歩します。

明治12年に免許された洲本遊廓は、洲本港の入口の漁師町と呼ばれてた場所(現在の洲本市海岸通)にあって、終戦後まで同じ場所で営業されていました。*1*2

昭和4年発行の市街図*3 には、大谷ずし(現在の大谷食品店)の北側の一画(現在の淡路第二プリンスホテルや旅館小柳があるあたり)に「遊廓」の記載があります。

「小柳旅館」脇の通り。

アルサロ「ミススモト」があった通り。*4

【参考文献】

*1 新見貫次:写真集明治大正昭和洲本(国書刊行会,1979)P.111

*2 新見貫次:兵庫史学(1963.02,通号32)P.46-P.55 「州本遊廓」

*3 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」

*4 関西図書出版社:洲本市(関西図書出版社,1970)P.10

高台に建つ「タワーホテル新松原」。市街からも遠望できる高層ホテルです。

ホテルへの急坂を上っていくと鳥居が建っています。

思わず見上げてしまいます。

現在は休業しているようです。

伊東市渚町の商店街にレトロな美容院があります。

一階部分は、グレーのタイルで装飾されています。

2階部分の窓は、円型のデザイン。

玄関脇には、置物がディスプレイされています。

猪戸1丁目のスナック街の路地。

路地の曲がり角の母屋の前にゲートの骨格部分だけが残されています。

ゲートの下部の取り付けられた電球。

路地はコの字型になっています。

宵まち通りの南側の通り。スナックやパブが密集する通りです。

フィリピンパブの看板。

現在、パブとなっているこの場所は、かつての「伊東トルコ風呂」があった場所です。

すなっく「黒美人」。ビルのガラス窓に書かれています。

かつて花街だった猪戸界隈の通りを挟んだ南東側は「宵まち通り」と名付けられています。

現在はスナック街になっています。

ゆるやかにカーブしている通り。

ナイトパブの看板。

伊東駅前の湯川にある妙瀧稲荷神社。

妙瀧稲荷神社は、伊東の花柳界の人達に厚く信仰されていました。伊東駅が出来る以前は、このあたり淋しい場所でしたが、花街が発展していくと、綺麗どころの参詣が多くなりました。*1

妙瀧稲荷神社の名前があります。

稲荷神社の前は、現在は葬儀式場「シティーホール白寿」になっています。

【参考文献】

*1 伊東市立伊東図書館:続・絵はがきー伊東百景(伊東市立伊東図書館,2001)P.83,附図

今回は、伊東(静岡県伊東市)の町並みと風俗を散歩します。

伊東駅から南へ徒歩約5分のところに、伊東旧見番の建物があります。

伊東の花街は、明治時代に猪戸に花街が存在し、新地と呼ばれていましたが、新地の西側の地に新しい花街が発展し、伊東線開通に力を得て、発展し続けました。戦後は櫻木町方面に花街ができました。*1

建物の裏側。

現在は、観光関連の拠点になっています。

【参考文献】

*1 伊東市立伊東図書館:続・絵はがきー伊東百景(伊東市立伊東図書館,2001)P.83,附図

熱海市中央町の熱海街道沿いに、タクシー会社のモダンな建物があります。

建物の上部は、商店の看板建築のようなデザイン。

窓の周辺の装飾。

タクシー会社の配車センターとしての役割を果たしています。

熱海の糸川べりには、歓楽街の名残を感じさせるスナックなどの建物が残っています。

建物の角の部分の装飾。

側面部分。入口のドアは斜めに取り付けられています。

スナックの看板。

熱海市渚町は、居酒屋やスナックなどが建ち並ぶ繁華街です。

趣のある呑みや小路の入口。

入口のスナックとバーの看板。

看板の反対側。

熱海市街の中央を南北に貫く商店街の「熱海銀座」。

商店街に面して、ストリップ劇場の「熱海銀座劇場」があります。

「StripShou(ストリップショー)」の看板。よく見ると、「Show」ではなく「Shou」です。

建物の名称は「銀座ビル」。ビル内にスナックの店舗も入居しています。

今回は、熱海(静岡県熱海市)の町並みと風俗を散歩します。

JR熱海駅近くの商店街に昔懐かしい雰囲気のパチンコ屋があります。

残念ながら、すでに閉店しまっているようです。

レトロ感のある店構えです。

温泉街にはつきもののスマートボールもたのしめたようです。2000年の正月のポスターが貼られていることから、閉店は2000年頃であったと推察されます。現在まで15年間、このままの状態で残されているようです。

藤枝市街にある飽波神社。

狛犬の台座には、「藤枝町料業理組合」の名があります。

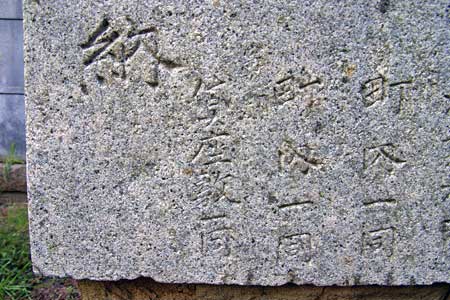

台座の裏側には、料亭屋の名前が刻まれています。

魚金楼、魚安楼などの名があります。

魚安楼(うおやすろう)は、藤枝静男の親戚にあたり、明治期の藤枝宿を代表する料亭でした。*1

藤枝静男の小説「硝酸銀」の中で料亭「魚宗楼」として登場します。*2

藤枝静男は、「硝酸銀」その他の作品で、魚安楼一族に流れる性的乱脈、淫蕩の血をあますところなく書きました。*3

【参考URL】

*1 藤枝市郷土博物館・文学館:小川国夫の書斎イメージ再現と新収蔵品資料展 藤枝宿の料亭「魚安楼」の徳利

【参考文献】

*2 講談社:現代の文学.10 (藤枝静男,秋元松代)P.109-P.144 硝酸銀

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.237 川西政明「解説 藤枝静雄の死ののちに」

藤枝新地近くには、スナックが点在しています。

新地の南側の入口。

新地の北側の入口の通りには、カフェーが建ち並んでいました。*1

写真左側の空地には、銭湯の千歳湯、旅館ホワイト(旧保和糸料理店)がありました。*1*2

藤枝市出身の作家、藤枝静雄の小説*3に登場する遊廓の入口のカフェはこの付近であったと思われます。

カフェ・ホワイトは、洋酒とエプロン姿の女給といった新形式の社交場でした。藤枝で最初のカフェとして、昭和24年4月に遊廓の入口付近に開店しました。*4

【参考URL】

*1 有限会社 佐野石材:藤枝宿 歴史 「昭和10〜20年頃 藤枝・新地界隈覚え」藤枝文学舎を育てる会 作成

【参考文献】

*2 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.58,P.69

*4 八木洋行,野本寛一:写真集明治大正昭和藤枝(国書刊行会,1980)P.105

明治37年1月の火事で全焼した上伝馬町の遊廓に代わって、新たに「新地遊廓」が公認されました。入口には、大門があって、清水屋、千葉屋などが有名でした。*1

1958年の住宅地図*2 の広告欄に記載の割烹旅館「山泉」に新地と書かれていることから、山泉旅館があった場所が新地だったようです。

山泉旅館があった敷地の裏側。

電柱の「新地」のプレート

【参考文献】

*1 静岡郷土出版社:目で見る志太100年史(静岡郷土出版社,1990)P.62

*2 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9,P.36

藤枝宿の食売旅籠は、栗田屋、鈴木屋、山城屋、みそや、なべ屋、武蔵屋、まるや、油屋、江戸屋、鍋屋、笑子(えびす)屋、村田屋、山中屋、の13軒を超えていました。*1

写真は、武蔵屋、まるや、油屋があったあたり)*2

現在の商店街の中心部。みそや、なべ屋、がありました。*2

栗田屋、鈴木屋、山城屋、があったあたり。(写真左は、新明宮。)

東大サッカー部の記録*3 によると、昭和33年の第38回全日本選手権(天皇杯)が藤枝で開催され、そのときの東大サッカー部の宿泊所に、売春防止法で商売換えをしたばかりの十九万(トクマン)というお女郎屋さんが割り当てられました。

割烹・旅館「十九万」があったあたりは、現在はマンションに建て換わっています。*4

【参考文献】

*1 江戸町名俚俗研究会:地方図特集2 東海道藤枝宿町並明細図 東海道島田宿家並明細図 東海道袋井宿略図及青楼変遷図 ほか2編(江戸町名俚俗研究会,1966)P.6

*2 野本寛一,八木洋行:ふるさと百科藤枝事典(国書刊行会,1984)P.28

*3 東京大学運動会 ア式蹴球部:闘魂(東京大学運動会 ア式蹴球部,1988)P.59-P.61 小山富士夫「農学部の合宿所」

*4 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9

今回は、藤枝(静岡県藤枝市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代の藤枝宿は、大井川の川留めが解けると川越で繁盛した宿場町で、旅籠屋には当然飯盛女もいました。*1

現在の上伝場町付近が藤枝宿の中心でした。

問屋場跡。現在は藤枝交番になっています。

ふとん店の艶っぽい看板。

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔東海道独案内(日本交通公社出版事業局,1994)P.131-P.132

竹鼻町では、木製の消火器箱をあちこちで見かけます。

軒下に取り付けられた大型の木箱。

大型のホース収納庫。

竹鼻町東町のホース置き場。表面がガラス張りなので、中身のホースの様子がよく見えます。

竹鼻町の西岸寺近くの通り。

ローンの看板。アダルトという社名です。

男性用かつら「トウハツ」。

他にも、「白アリ」など、ディープな内容の看板ばかりです。

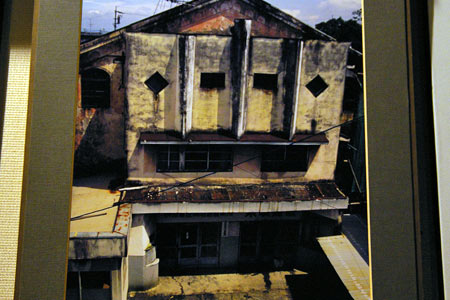

羽島市映画資料館は、めずらしい公立の映画資料館です。

この敷地には以前、竹鼻朝日館という映画館があり、昭和9年から昭和46年まで営業していました。*1

かつて、この地にあった映画館(竹鼻朝日館)の展示コーナー。

竹鼻朝日館の写真。全面のモダンなデザインは、現在の資料館の建物のデザインに継承されています。

映画ポスターの展示コーナー。

【参考文献】

*1 羽島市歴史民俗資料館・羽島市映画資料館 パンフレット

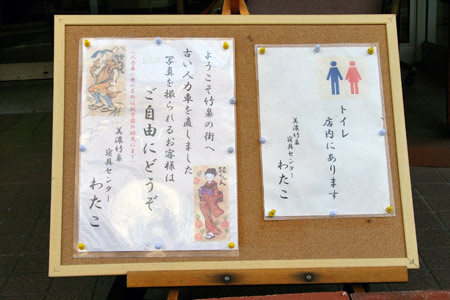

綿の町、竹鼻に数軒あるふとん店のうちの一つ。

店の前に、人力車が展示してあります。椅子の幅が狭いことから、女性専用の人力車と思われます。

細かな細工が施されています。

地元の方の話によると、昭和初期の竹鼻には、芸者さんを呼べるような料亭が町中に散在していたとのことです。

酒蔵の「千代菊」の工場を右に見ながら南下すると、十字路の角に三光稲荷があります。

鳥居には、大正12年と刻まれています。

昭和5年発行の市街図*1 に記載のある料理屋「福元(福本?)」「扇屋」の名前が確認できます。

同じく、料理屋の「久本」

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

竹鼻の中心街の北東の通り。

昭和5年発行の市街図*1 によるとこの付近には、食堂の「旭食堂」、料理屋の「一富士」「栄楽」「喜月」がありました。通りには、歓楽街の名残とも思われる雰囲気が残っています。

市街図*1 に記載のある「旭食堂」と思われる「喫茶・お食事 アサヒ」。

この界隈は「新天地」と呼ばれていたようです。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

今回は、竹鼻(岐阜県羽島市)の町並みと風俗を散歩します。竹鼻は、新幹線岐阜羽島駅から名鉄線羽島線から3駅のところにある羽島市役所の所在です。明治時代の近代産業化により木綿産業が発達しました。現在も、その名残と思われる綿ふとん店が多く建ち並んでいます。

市街の東部を 流れる「逆川」に沿って、古い町並みが残っています。

橋の近くの安井商店(写真奥に「安」の字だけが見えます)の手前には、料理屋の「曙」がありました。*1

昭和5年発行の市街図*1 によると、真宗大谷派竹鼻別院の東側には、「竹ヶ鼻見番」があって、市街に20軒ほどの料理屋が散在していました。

写真は、逆川沿い西側の通り。近くには「二葉」「ひさご」がありました。

写真のこの通りの右手前には、「富士家」「福元」がありました。

市街の南側。道がカーブするこのあたりに、「入舟」「松嶋」「五月」がありました。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

笠松駅からすぐの木曽川のほとりにある笠松競馬場は、名馬オグリキャップを生んだことで有名な競馬場です。競馬場につきものなのが、場内の飲食店(写真奥)です。

どて煮串、きも焼串、串カツなど、お酒に合う一品ばかりです。

ほとんどの串が、1本100円です。

お勧めは、からあげ串(1本100円)です。大きめのから揚げが2つ。どんどん売れていきます。

今回は、笠松(岐阜県羽島郡笠松町)の町並みを風俗を散歩します。

笠松は、明治時代の初期には岐阜県庁が置かれており、県庁が岐阜市に移るまでは、岐阜県の中心となっていた歴史ある町です。

昭和5年発行の市街図*1 によると、笠松町県町には、「睦見番」と待合の「おきな」がありました。

古い町並みが残る笠松町下本町の商店街。

付近には、待合の「伊奈保」「松葉」がありました。*1

法伝寺裏の路地。料理屋の「だるま」がありました。*1

笠松町八幡町の柿本神社付近。料理屋の「角喜」があったあたりです。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

JR東静岡駅。静岡駅の東隣にある近代的な駅です。

建物の柱に寄り添うように、白ポストがあります。

駅の入口のエスカレーターから、駅中央の改札口へ向かう途中に設置されています。

エスカレーターを登り切ると、白ポストが待ち構えています。

両替町付近には、風俗店などの無料案内所が密集しています。

たこ焼き店を併設した無料案内所。

交差点の角に複数の無料案内所が連なっています。

無料案内所にて。

両替町にあるバーやスナックが入居する雑居ビル。

レトロな雰囲気を醸し出しているらせん階段。

昭和42年発行のガイドブック*1 によると、両替町には、「キャバレー金時」「クインビー」「ソワール」「エスポアール」などの高級バーがありました。

ショーのご案内。

【参考文献】

*1 梅田晴夫:全調査東海道酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.216-P.217

静岡の歓楽街、両替町。昔からの飲み屋街の一つである「ちゃっきり横丁」の入口です。

残念ながら、向こう側半分は最近になって解体されたらくし、更地になっています。

以前は、ここに横丁の建物がありました。

中央部分には、横丁らしい雰囲気がわずかに残されています。

二丁町遊廓の開祖、勘右衛門は、正保四年(1647年)に病死し、明泉寺(静岡市葵区上石3−1)に葬られています。

勘右衛門の墓は、墓地へ入るとすぐ右手の隅にあります。

墓の表面中央に桔梗の紋をつけ、右側に釋祐念(勘右衛門)左に釋妙久(妻)の法名が彫られています。*1

墓は、弘化二年、九代目の加右衛門という人が建てたものです。

参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.141-P.142

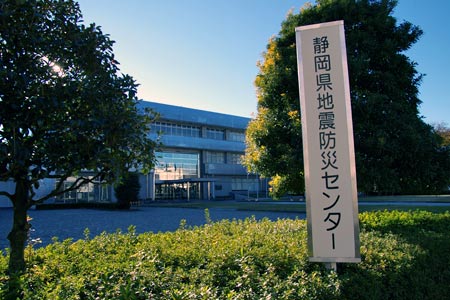

二丁町遊廓は、戦災によって完全に消失し、二丁目の跡は、静岡県地震防災センター(静岡市葵区駒形通5丁目9−1)の敷地となりました。*1

大門と裏門を結ぶ通りに妓楼は無く、引手茶屋、見番、芸者屋、周旋業、台屋(食べ物屋)などが軒を並べ、比較的静かな通りでした。*2

現在、この通りは「しあわせ通り」と呼ばれています。

地震防災センター裏の通り。

【参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.131

*2 小長谷澄子:静岡の遊廓二丁町(文芸社,2006)P.85-P.86

今回は、静岡(静岡県静岡市)の町並みと風俗を散歩します。

静岡市街の駒形通りを入った静岡県地震防災センター南側に稲荷神社があります。

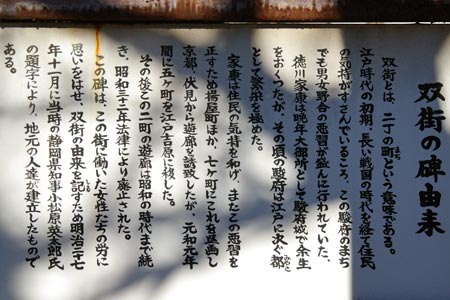

稲荷神社内に、「双街記念之碑」があります。双街とは、二丁の町という意味で、駿河の花街として知られた「二丁町遊廓」のことです。二丁町は、もともと七丁あったものが五丁江戸に移って)吉原になり、残ったのが二丁だから二丁町となったという言い伝えがあります。*1

題字は篆書体*2 で「静岡雙街(双街)紀念之碑」と書かれています。

当初は、表面に「つわもの共の夢の跡」と大書し、副題として「二丁町遊廓跡」と記す構想もあったようです。*1

二丁町遊廓の歴史は、天下の権を握った徳川家康が慶長十年(1605年)、将軍職を子秀忠に譲って、駿府に隠居した時代にさかのぼります。

駿府城拡張のため、多くの将士や役夫が駿府の町に集まり、城下の繁盛と共に女が原因の喧嘩口論が絶えなかったため、家康は遊女や歌舞伎女を一カ所に集めて営業させ取り締まった方が治安が保てるだろうと考えました。たまたま、家康の鷹匠を務めていた伊部勘右衛門が老齢のため辞職を願い出てきたので、家康や老後の仕事に安倍川の土地を与え遊廓をつくらせ、これを勘右衛門に支配させました。これが二丁町遊廓の始まりです。*1

【参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.130-P.142,P.257

【参考URL】

*2 フォントファクトリー 大和篆書体

神田橋から南へ折れたところの通り。奥に見える鳥居は神田宮神社です。昭和6~7年頃の市街図*1 によると、この通りに右側には芸妓業の「若杵家」がありました。

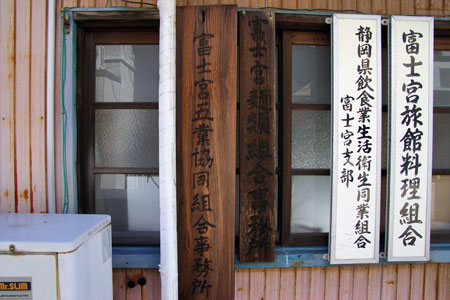

富士宮五業組合の建物。

五業組合の看板。飲食や旅館関係の組合事務所も兼ねているようです。

この界隈は、「琴音みち」と命名されています。

【参考文献】

*1 神田区誌編纂委員会:神田区誌 かんだ今と昔(富士宮市神田区,2000)P.193-P.195

最盛期、高しま家と並んで50人の芸妓を擁していた新杵家は、佐野歯科医院があったあたりにありました。*1

昭和19年~21年頃の市街図に「新杵家」の記載があり、平成11年の市街図では、佐野医院に変わっています。*2

現在は住宅地になっています。

富士宮には、小路にさまざまな名前がつけられていて、ここは「三味音みち」と呼ばれています。

花街らしい雰囲気が残っている小路です。

【参考文献】

*1 遠藤秀男:懐かしの富士宮(羽衣出版,2009)P.68-P.69

*2 神田区誌編纂委員会:神田区誌 かんだ今と昔(富士宮市神田区,2000)P.193-P.195

富士宮(旧大宮町)の花街は、大正時代に、常盤家、新杵家、高しま家が開業した頃から隆盛期を迎え、昭和12年の最盛時には百数十人の芸者がいました。その原因は、生糸(絹の原料)の生産で、大宮町には、繭の取引や、繭を用いての製糸工場が多くなり、高級料亭が整理しました。最盛期には、高しま家と新杵家が50人ずつの芸者を擁していました。高しま家の料亭の門だった長屋門。が現在も残っています。*1

長屋門は、「歴史の館」として整備されています。*2

現在は、日本庭園風に整備されています。料亭があった場所にはレストランが営業中です。

地元の方の話によると、このあたりには、料亭専用の風呂があって、若い旦那衆がこぞって芸者さんを見に来たそうです。

【参考文献】

*1 遠藤秀男:懐かしの富士宮(羽衣出版,2009)P.68-P.69

【参考URL】

*2 富士宮市:ホームページ 長屋門「歴史の館」

JR富士宮駅前通り(国道139号線)を少し東へ行くと、北角に富士宮グリーンホテルがあって、ホテルの横を北に向かう町並みは、以前は「清水町」と言いました(現在は、東町と中央町に分かれいます)。しかし、清水町は、小字(こあざ)名である「茨木(バラキ)」という名前で市民に広く知られていた遊廓があった場所でした。*1

昭和3年の市街図*2 には、現在の富士宮グリーンホテルのあたりに、「遊廓」の記載があります。

明治27年(1893年)、大宮町(富士宮の旧名)議会で遊廓の設立について検討されました。議会は、「当大宮町は、近年になって蚕糸業をはじめとする工業が盛んになり、諸国から商人や青年が集まり、金回りが良いので町中で遊ぶ者が増え、それに伴い私娼が増加し、風俗が乱れつつある。これらのことを考えると、必要悪ではあるが、遊廓の設立を許可することが妥当。」と県に対して答申しました。*1

遊廓は、北側から、松井楼、深本楼、住吉楼の三軒で、娼妓の数は24名でした。昭和7年の「大宮町大火」で、豪華を誇った三軒の遊廓は焼失しましたが、翌昭和8年、深本楼の建物は復活しました。残りの松井楼、住吉楼は、再開されることはありませんでした。*1

昭和35年の住宅地図*3 によると、このあたりに、転業旅館と思われる「深本旅館」がありました。

現在、遊廓の北側に数軒の居酒屋やスナックがありますが、付近は住宅街で、遊廓があった当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 佐野里見:岳南朝日(1992.12.9)P.4 「ふるさと再発見 バラキ物語」

*2 秋山不二男:商工案内 大宮町地図(日本地理附図研究所,1928)

*3 関東明細地図編集社:富士宮市住宅明細図(関東明細地図編集社,1960)P.15

今回は、富士宮(静岡県富士宮市)の町並みと風俗を散歩します。

富士宮駅の北口に、白ポストが設定されています。

塗装がされていない金属色の白ポストです。白ポストの文字のみ白色です。

天板に書かれた解りやすい表記。

小中野の鍵の手の街路の裏手。バス停の「浦町」があるあたり。

ここに古い飲み屋街が残っています。

和風スナックや居酒屋などの店舗が並んでいます。

現在、営業中の店は少ないようです。

この日は、新むつ旅館に宿泊です。

折鶴の釘隠し

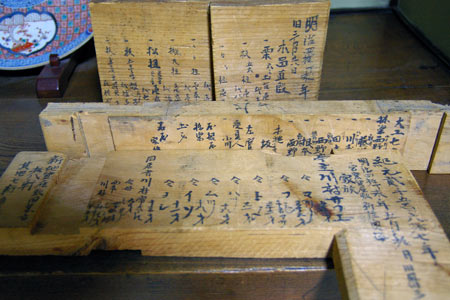

旅館に隣接していた土蔵(明治 40年建造)を解体した際に発見された大工の墨書。当時の遊興料、コメ、地酒などの料金も記されており、当時の貴重な資料です。*1

皿数の多い豪華な食事。この後、白菜のお新香とイカの塩辛がサービスです。

【参考URL】

*1 新むつ旅館:ホームページ

小中野の旧遊廓街だった道幅の広い道路に、当時の遊廓の建物を利用した「新むつ旅館」があります。

前回、新むつ旅館へ宿泊しましたのは、6年前の2008年。*1

その間、土台の改修工事などが行われ、現在も営業が継続されています。

軒先の装飾は、「輪違模様」と呼ばれる見事な細工が施されています。*2

夜の新むつ旅館。

【参考記事】

*1 風俗散歩(八戸):新むつ旅館(2008.9)

【参考文献】

*2 rakra(2008.1)

陸奥港駅の方から橋を渡って遊廓があった小中野に入ると、鍵の手のある街路が伸びています。*1

周囲の道路と比べ、この鍵の手の街路だけが、道の幅が広くなっています。

町のほぼ中央に残る戦前に建てられたと思われるお宅。*1

昭和6年の市街図*2 によると、二つ目の通りには、東楼、旭楼、観月楼、国楼、五明楼がありました。

さらに行くと二つめの鍵の手が現れます。*1

鍵の手を抜けた三つめの通り。ここには、花月楼、錦楼、新喜楼、山内楼がありました。*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.50-P.51

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)「八戸市」

鷹匠小路を進むと、昭和の雰囲気が残る「たぬき小路」の入口があります。

提灯が連なります。

JR東日本のポスターに出演を続ける吉永小百合さんの「八戸の横丁編」は、「たぬき小路」で撮影されました。*1

小路を奥へ進むと鍵型に横丁が曲がって、奥の「五番街」へ続いています。

【参考文献】

*1 東日本旅客鉄道株式会社:トランヴェール(2013.8)P.38-P.39

夜の「れんさ街」。

昭和の雰囲気を感じる横丁です。

横丁がTの字になっている場所。中華料理屋のネオンが怪しい雰囲気に感じます。

裏通りにある「洋酒喫茶プリンス」。

今回は、八戸(青森県八戸市)の町並みと風俗を散歩します。

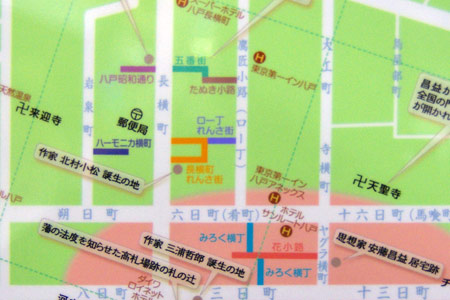

八戸には、その名にふさわしく八つの横丁があります。古い順に、たぬき小路、長横町れんさ街、ハーモニカ横丁、ロー丁れんさ街、五番街、花小路、みろく横丁、八戸昭和通り。

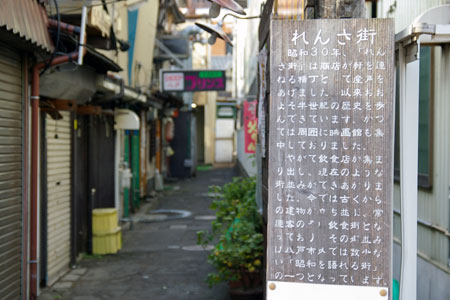

長横町れんさ街の入口。案内板に、れんさ街の歴史が説明されています。

れんさ街は、昭和30年、商店が軒を連ねる横丁として、産声をあげました。かつては周囲に映画館も集中していました。やがて飲食店が集まり出し、現在のような町並みが出来上がりました。(案内板より)

「れんさ名店街」という呼び方もあるようです。

「ロー丁れんさ街」は、漢字では「牢丁連鎖街」。藩政時代の牢屋の場所に、戦後、鎖のように飲食店が連なりました。*1

。現在は、商店が少なくなり、駐車場になっています。

【参考文献】

*1 東日本旅客鉄道株式会社:トランヴェール(2013.8)P.38-P.39

五戸川の近くの住宅街。

「まきば」と書かれた牛乳箱があります。

小岩井牛乳の牛乳箱。

側面には、小岩井ヨーグルトと書かれています。

大正時代の五戸町は、この地方の商業町として毎日のように人手がありました。特に、十七、二十七の市日には、大混雑の繁昌振りで、大道商人もたくさん出ました。五戸町新丁にいつ遊廓ができたのか詳細は不明ですが、明治末期には12軒が店開きしていて、約50年続いて戦後の売春防止法が施行されて、廃業しました。遊廓の入口には、アカメ橋がありました。遊廓の女達は、そこまで朝帰りの客を送り、後でその客にアカメと指で目を大きく開いて、客人をけいべつすることから、アカメ橋の名がつきました。*1

この場所だけ道路幅が特別広い理由は、明治40年3月12日の新丁大火の後、各家庭が道路前の土地を2メートルずつ寄付して大幅な道路になりました。*2

南側からみた新丁。

新丁の南側にある新明宮。

遊廓の女性達は、家掃除や雑巾がけを済ませ、玄関を必ず水洗いをし、その後、新明宮やこうへん様(当時あったお堂)を拝みに行きました。*2

【参考文献】

*1 三浦榮一:流れる五戸川 続8 (三浦榮一,1997)P.58-P.60 「新丁の遊郭はいつごろ出来たか」

*2 三浦榮一:流れる五戸川 続13(三浦榮一,2002)P.383-P.385 「新丁の思い出(続)」

五戸町小堂にある延命寺。

境内の一角に「公先堂(コーセン堂)」があり、ここに、石製・木製の男根が奉納されています。

縄文時代の石棒と思われる長さ1m弱の石製男根。

こちらには、複数の男根が奉納されています。

今回は、五戸(青森県三戸郡五戸町)の町並みと風俗を散歩します。

五戸町の中心部。地酒の「菊駒」の大看板が目を引きます。その後方に銭湯の煙突が見えます。

銭湯の「鶴の湯」。

現在は、休業中のようです。

建物の後ろ側。

かつて水晶橋があったと思われる場所に、銭湯の「藤の湯」があります。

営業時間は、午後3時から8時半までです。

油田型の煙突。

銭湯の左側は、材木置き場になっています。

二戸には、小規模ながら歓楽街もあります。

趣のあるスナックの建物。「クラブエレクトーン」という店名です。エレクトーンの演奏を楽しめる店でしょうか。この一画には、複数の店舗が軒を連ねています。

スナック店の看板。

夜の観光。

今回は、二戸(岩手県二戸市)の町並みと風俗を散歩します。

現在の二戸市街は、1972年、福岡町が二戸市に合併される以前は、「福岡町」と呼ばれていました。大正9年の「福岡町案内俯瞰図」*1 によると、福岡町遊廓は、水晶川の北側の現在の長嶺にありました。大正14年の市街図*2 には、水晶川の北側に、福田楼、第一よか楼、第二よか楼の3軒の妓楼が記されています。

水晶川があった場所は、現在は暗渠になっています。

5年後の昭和5年の市街図*3 には、金盛楼、よか楼の2軒の妓楼名が水晶川の南側に記されています。

金盛楼があったと思われるあたり。

【参考文献】

*1 二戸市史編さん委員会:二戸市史(二戸市,2001)P.248-P.249,P.628

*2 木谷賀:大日本職業別明細図(東京交通社,1926)「福岡町」

*3 大日本職業別明細図 第204号 岩手県(東京交通社,1930)「福岡町」

明治40年、工兵第13大隊が設置されることが内定したころ、その受け入れ態勢の一環として、遊廓の開業が「その筋」望まれていて、明治42年に開業しました。小千谷町には、旧幕藩時代以来全国から綿商人等の入り込む殷賑の町として、当然のことながら料亭の女中、飯盛女等が蜜淫売をする風習があり、このような素地の上に遊廓が設置されたのでした。*1

遊廓の敷地は、船岡町と栄町の間あたりにありました。*2

「小千谷町勢一覧」に掲載されている鳥瞰図*3 には、通り入った道が鍵型に左に曲がる場所に遊廓の場所が示されています。

左へ曲がった先。広い道路は行き止まりになっています。

当時、遊廓の業者は、佐藤与市(松川屋)、濁川仁久治(緑屋)、山本金右エ門(住の浦)、佐藤吉二郎(若松)、関嘉吉(松尾楼)の合計5軒が参加申し込みをして許可を得ました。*4

1975年の住宅地図を見ると、この付近に、同姓同名で山本金右エ門、同姓で濁川、佐藤、関、の住宅があります。

【参考文献】

*1 小千谷市史編修委員会:小千谷市史(小千谷市,1967)P.405-P.407

*2 小野坂庄一:小千谷・北魚沼今昔写真帖(郷土出版社,2001)P.11 「小千谷市街地地図」

*3 小杉達太郎:小千谷文化(1994.03)135号 P.12-P.13「昭和六年の回顧 小千谷町勢一覧に見る」

*4 吉村宗松:船岡町九十年の歩み(吉村宗松,2000)P.25-P.26

小千谷市街の中心部にある船岡公園。船岡山の山頂にあります。

戦後はすべて廃業しましたが、船岡山山頂の北側に、旭楼、庄内屋、八勝楼の三料亭がありました。

八勝楼は文化人が多くここで遊興しました。そのことと関連があるのでしょうか。山頂には、文学碑がいくつか設置されています。

山頂からの眺め。

【参考文献】

*1 広井忠男:小千谷文化』(2007.03)186・187号 P.74-P.84 「花街の民俗 小千谷花柳界と芸妓」

今回は、小千谷(新潟県小千谷市)の町並みと風俗を散歩します。

小千谷市街の本町の交差点を南に折れ、坂を下っていくと、料亭の「東忠」があります。

戦前、戦後ともにその最盛期には50名近くいた小千谷の芸妓達は、今やその十分の1の数名になりました。時代の大きな流れに加え、中越震災がその減少を加速させ、数多くあった料亭も「東忠」一軒となりました。*1

入口はこちらからです。

湯殿川と料亭「東忠」。

【参考文献】

*1 広井忠男:小千谷文化(2007.03)186・187号 P.74-P.84 「花街の民俗 小千谷花柳界と芸妓」

遊廓の近くにある開運稲荷神社。

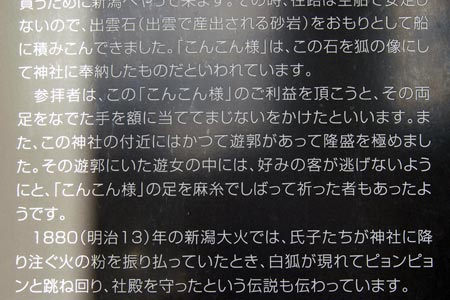

願いがかなうとされる「こんこん様」の石像があります。

案内板の説明によると、遊廓の遊女も信仰したそうです。

「こんこん様」の台座に刻まれた「貸座敷一同」。

かつて、新潟の花街といえば、古町、下町、沼垂の3か所がありました。このうち、下町の花街は、十四番町と常磐町の間に挟まれた場所にありました。*1

この路地を入ったところには、「坂井家」「新白根」「姫の家」などがありました。*1

昭和の雰囲気が残る路地。

こちらの酒屋の脇の路地の奥には「西月」がありました。*1

【参考文献】

*1 藤村誠:新潟の花街(新潟日報事業者,2011)192-P.199

「貸座敷家並み図」*1 によると、かつての新潟遊廓の二本柱だった十四番町遊廓と常盤町遊廓は、いずれも横七番町通りに接した場所にあって、本町通十四番町から数えて北東方向へ3本目の通りに常盤町遊廓がありました。

常盤町遊廓は、明治、大正時代は、十四番町遊廓と比べ地の利の悪いこともあって、不況の深刻化した昭和5年当時、妓楼が半減しました。*2

能登屋があった思われる場所。「貸座敷家並み図」*1 によると、大正中期は、北側から、東楼、村上屋、隅田川、第二鷲尾、井坂楼、能登屋、と隙間なく建ち並んでいましたが、昭和5年には、村上屋、隅田川、能登屋、と半減しています。

昭和32年の住宅地図*2 によると、この場所には、銭湯の「ときわ湯」がありました。。「貸座敷家並み図」*1 では「風呂屋」と記述されています。

【参考文献】

*1 藤村誠:新潟の歴史を語る 昭和63年度郷土史講座(1988,新潟市郷土資料館)P.20-P.24 「新潟遊廓の変遷を語る 十四番町と常盤町」

*2 日本地図編集社:新潟市住宅明細地図(日本地図編集社,1957)P.11

明治21年、古町通五番町と西堀通五番町(俗称:脱奔( ダッポン)小路)の貸座敷を全焼する火災が発生しました。以前から、新潟市内無く所に散在している貸座敷を北辺の一郭にまとめようと企図していた県は、この火事を好機として、遊廓統合に着手しました。その後、明治31年までに、横七番町以北の新遊廓指定地への移転が完了し、「新潟遊廓」が誕生しました。ところが、移転直後の明治31年の火事で本町通十四番町の貸座敷はすべて全焼した結果、一部の楼主が隣接の常磐町へ移転し、常盤町遊廓が誕生。新潟遊廓は、十四番町と常盤町の二本柱となりました。*1

上の写真とは逆方向(浄信院を背にして)から見たところ。写真左側の角にあった水田楼は、建物内部はもちろん、店の格子先はで全部朱塗りで統一され、これをまねる妓楼が続出しました。大正期、新潟遊廓の外観は、和風、洋風をとりまぜた家並みでした。*1

新潟遊廓の各妓楼は、競って建物の増改築を行いました。中でも特筆すべきは、十四番町の小林楼(その後「巴屋」、写真右手前の位置)は、大正から昭和初年まで最も繁栄した貸座敷の一つで、店張りをする部屋に大姿見を設備し、25人の娼妓が美しく映ずるように工夫し、さらに洋風の大建築をして、玄関から靴ばきのまま出入りできる部屋を7部屋設けました。*1

かつての常盤楼の跡には、大きなマンションが建っています。*1

【参考文献】

*1 藤村誠:市史にいがた第14号(新潟市,1994)P.4-P.22 「新潟における花街の変遷」

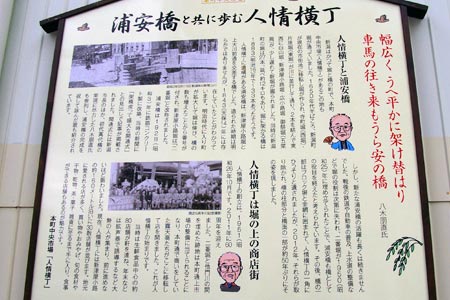

新津屋小路に、約160メートルにわたって長屋が連続する「人情横丁」があります。

人情横丁の創立は1951年。堀を埋めた跡地に、露天商が移転してきて店を開いたのが人情横丁の始まりです。当時は、生鮮商品中心の約80軒が店を連ね、人が前に進めないほど賑わいました。(案内板より)

現在の堀の跡が残っています。

現在も「新潟の台所」として市民に親しまれています。

西堀前通六番町の飲食店街の真ん中に巨大な弘法大師像が立っています。

人生の悩みを背負った人たちがやむにやまれず仏にすがるための寺ですが、そのルーツはストリップ劇場でした。寺の住職の岡本治峰さんは、当時のストリップ劇場「オリオン」の経営者で、昭和新道でもキャバレーやダンスホールを華々しく経営していました。その岡本さんが180度の大転身を遂げたのは、昭和30年頃、突然病魔に襲われたことがきっかけでした。結核に加えて糖尿病にもなり、死ぬ目に遭ったことが、岡本さんの仏門への入口でした。3年間、四国巡りを続けた結果、病気はうそのように良くなり、そして岡本さんは「寺を建てよう」という信念が固まりました。*1

総費用は、1億2500万円。寄付はいっさいありませんでした。*1

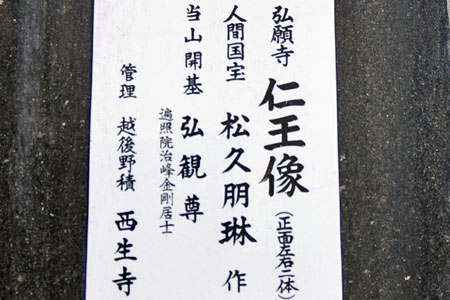

弘法大師像の下には人間国宝松久朋琳作の仁王像が2体安置されています。*2

唐山開基の弘観音は、岡本治峰さん別名「平岡弘観」のことで、戒名に岡本治峰さんの名前の「治峰」が含まれています。*2

【参考文献】

*1 新潟日報社:にいがた街・ひと・物語(新潟日報事業社出版部,1990)P.65-P.68

*2 財界にいがた:財界にいがた(2013.1)「『新潟三越脇の巨大弘法大師像はストリップ劇場跡地に建つ』のウラを取る」 P.50-P.53

今回は、新潟(新潟県新潟市)の町並みと風俗を散歩します。

古町通5番町は、現在では水島新司マンガストリート。(写真右手前のブロンズ像は、「野球狂の詩」の岩田鉄五郎)として知られていますが、このあたりは、江戸時代からの歓楽街でした。

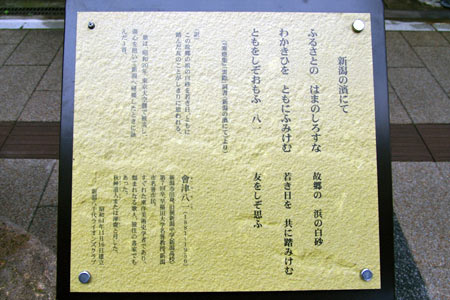

水島新司マンガストリートのブロンズ像に混じって、歌人の會津八一の歌碑があります。

會津八一は明治14年、新潟市の古町にある料亭「會津屋」の次男として生まれました。八一の生家である會津屋は、ほとんどの文献に料亭と書かれていますが、実際のところは明治21年までは、一般に青楼と呼ばれる、遊女屋と料理屋を兼ねた店でした。會津屋は、二代目の會津金太のときに全盛を極め、一軒で5人もの美妓をかかえていました。金太の一人娘の英(えい)は、明治元年に夫を亡くすと、女手一つで會津屋を守った女丈夫でした。しかし、明治21年の大火で會津屋は全焼し、この大火を好機として、県知事は、古町を貸座敷の営業区域から除外しました。英は決断を迫られましたが、店をたたむのではなく、料理屋として再出発する道を選びました。このとき英の娘イクの生んだ次男八一は8歳でした。*1

歌碑に書かれている歌は1945年(昭和20)、東京大空襲で被災し、傷心を抱いて新潟へ帰郷したときに詠んだものです。

歌碑の向こう側には、現在の歓楽街とも言える昭和新道(ソープランド街)があります。

【参考文献】

*1 工藤美代子:野の人會津八一(新潮社,2000)P.20-P.24

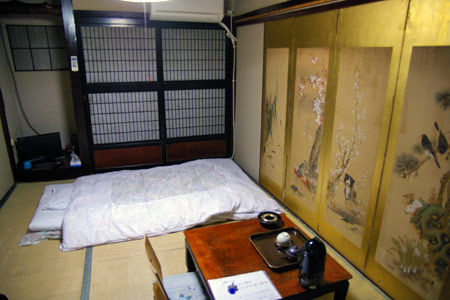

この日は、金沢屋旅館に宿泊です。部屋のあちこちに、日本画や美術品が飾られています。

遊廓だった当時の雰囲気が感じられます。

金色のふすまに日本画。

旅館の内部には、ガラスのはまった飾り棚が1階と2階にあって、レトロな品々が展示してあります。

ロシアの紙幣が額の中に入れられてかけられてあります。およそ90年前、アメリカ船籍の原油船が両津港に入港し、乗組員がこの遊廓で遊び尽したその遊興代をロシア紙幣で支払ったものです。換金不能のロシア紙幣は、ご愛嬌で受け取っておいたのか、あるいはチップ代わりに置いていったものなのか。その真偽はわからないままです。近世において佐渡ヶ島は、外国船もやって来るような変化を遂げていたことを示す資料といえます。*1

【参考文献】

*1 諸島文化・民俗研究会:ニッポン「奇怪島」異聞(宝島社,2009)P.61-P.63

両津の遊廓は、全盛時には、夷町(現在の夷神明町)で20軒、湊街(現在の両津湊)で、10軒でしたが、戦時中に衰運がおとずれ、売春防止法の施行のため消滅した時は、夷町3軒、湊町1軒になっていました。

金沢屋旅館は、唯一、当時の遊廓のままの建物が残されている旅館です。

どっしりとした木造建築は、風格が漂います。

夜の様子。

【参考文献】

*1 両津市立中央公民館:両津町史(両津市立中央公民館,1969)P.127-P.133

相川町の寺町にある法然寺。

山門をくぐると、すぐ左手側に粟島明神の小堂があります。*1

粟島明神は、性病の神様です。堂内に奉納された赤白のミニ腰巻がのぼりばたのようにぶらさがっています。昔、相川の金銀山が栄えた頃、水金町の遊女たちがよくお参りにきたそうです。*1

堂内に奉納された木製の男根。*1

【参考文献】

*1 浜口一夫:佐渡びとの一生(未来社,1993)P.13-P.14

相川の本興寺の墓地。寺の東側のところのかなり広い斜面を利用してつくられています。*1

その台地の上の方に、「情死之墓」と刻んだ墓があります。*1

台石に、「施主水金町宿屋中」と彫られています。*1

風化が激しく、「水金」の部分がかろうじて読み取れます。

安政6年(1856年)の5月2日の午前8時頃、若い男女の心中死体が発見されました。現場検証の結果は、男が短刀でまず女のノドを刺し、返す刀で自分を自分を刺したものと想定されました。男は、虎吉という24歳の青年、女は、水金町の遊女で柳川(やながわ)という20歳の娘で、二人は前日の夜家出し、その夜のうちに果てたのでした。「情死之墓」は心中が行われた場所に建てられたのですが、そこは水金町が一望に見えるところです。水金の歓楽の夜景と三味の音を聞きながら二人はその短い生命を中断したのでした。*1

【参考文献】

*1 磯部欣三:佐渡金山の底辺(文芸懇話会,1961)P.157-P.169

水金遊廓跡地に、案内板と供養塔が設置されています。

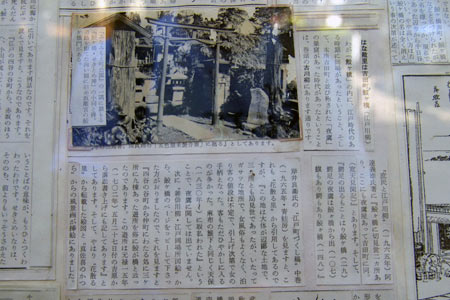

大黒屋の当時の写真などが紹介されています。

水金町遊廓は、享保2年(1717年)に11軒の遊女屋ができてから、昭和20年過ぎまで、およそ230年ほど続きました。この間、経営者にかなり変動がありましたが、くるわの数が11軒を超えることはありませんでした。11軒は公儀から限られてきたわけではなく、自主的に増えるのを制限したもので、新規にくるわを営むものは、権利を買い取って交代しました。*1

水金遊女供養塔。平成21年5月に建立されました。

水金遊廓の見取り図。

【参考文献】

*1 磯部欣三:佐渡金山(中央公論社,1992)P.242-P.248

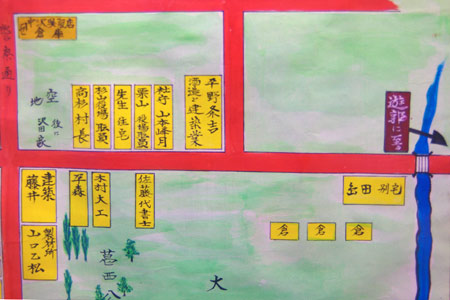

相川最初の遊女町は山先町(現在の相川会津町)にありましたが、享保2年(1717年)、相川町北端の水金町へ移転しました。入口(写真奥)には、吉原風に大門が建ち、通路は本町通りと呼ばれ、大門から入ったところに山手へのびるもう一本の小路(写真左側)があり、その本町の東側の角(写真左手前)に「大黒屋」がありました。*1

大黒屋跡。現在は空地になっています。*2

水金川にかかる橋の名前は忍橋といい、一尺四方の丸木六本を束ねた橋になっていましたが、いまは、三日月形に組み合わせた半円形の石橋が残っています。町割りは水金川をはさんで南北(写真の左右)に区画されました。*1

「たまや」という屋号の看板が残っていました。

【参考文献】

*1 磯部欣三:佐渡金山(中央公論社,1992)P.242-P.248

*2 浦和光:佐渡の風土と被差別民(現代書館,2007)P.58 和賀正樹「遊行する聖性」

相川郷土博物館は、佐渡金銀山の歴史を中心に展示活動を行っています。

博物館の中に遊女に関する展示コーナーがあります。

佐渡において、遊女は、鉱山という巨大なメカニズムを動かすのに欠くことのできない歯車の一つとして、幕府によって保護され、鉱山労働者によって育てられました。日本最大の金銀山の繁栄のもう一つの歴史と言えます。相川郷土博物館では、昭和50年に遊女をテーマに特別展示を行ったところ好評であったため、その後、常設展示となりました。*1

遊女を再現した展示。

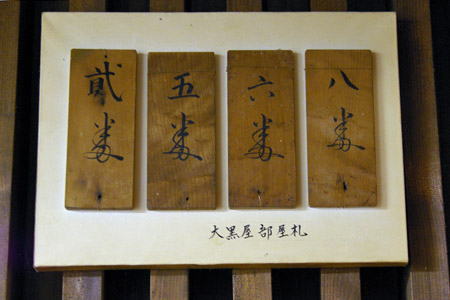

相川にあった水金遊廓の大黒屋の部屋札。

【参考文献】

*1 沖浦和光:佐渡の風土と被差別民(現代書館,2007)P.120-P.123 柳平則子「生活伝承のゆくえ」

今回は、佐渡(新潟市佐渡市)の町並みと風俗を散歩します。

佐渡金山の北沢地区は、明治期に入ってからの佐渡鉱山全体の一大拠点でした。

現在も遺構が残されています。

急斜面の物資運搬を行うための斜車道装置

佐渡金山のシンボル「道遊の割戸」。相川金銀山の開発の発端となった場所です。

武蔵小杉の今井湯。コインランドリーが併設です。

コインランドリーと銭湯の入口がつながっています。

側面にも入口があって、入口の脇にはクリーニング店が併設です。

水色で「今井湯」と書かれた煙突。

近年、急ピッチで開発進む武蔵小杉駅前。高層マンションが林立しています。

奇跡的に1本だけ残っているレトロ電柱。

昭和遺産と言えそうです。

中央部分のへこみは、何かプレートが埋め込まれていたのでしょうか。

今回は、武蔵小杉(神奈川県川崎市中原区)の町並みと風俗を散歩します。

開発が進む武蔵小杉は、昭和の雰囲気が残る飲み屋小路です。

その中でも人目を引くのが、この「超ミニスカスッチー」の看板です。

「コパンビル」と書かれた階段が、「超ミニスカスッチー」の店の入口です。

コパンビルの3階には、バドガールの看板。

鮫が橋の北の若葉にある戒行寺坂。

坂の登り口に銭湯の若葉湯があります。

コインラインドリー併設です、

銭湯裏の煙突。今は、隣が空地になっているので、煙突全体を見ることができます。

JR四ツ谷駅から徒歩10分の場所にある新宿歴史博物館。

館内に入り、まず目を引くのが、「内藤新宿」の模型です。

新宿の赤線街を再現した展示。

文化住宅を再現した展示。大正の末から昭和の初めにかけて流行したサラリーマン住宅で、小規模な和風住宅の玄関脇に、洋風の応接間がついていました(案内板より)。

JR四ツ谷駅から大通りを迎賓館を左手に見ながら鮫洲橋坂を下り、右側の南元町公園に沿って右折すると、「せきとめ神」の祠があります。*1

鮫が橋地名発祥の地の碑

玉垣には、料理屋と思われる寄付の痕跡が確認できます。

江戸時代(宝暦以降、寛政改革で取り払いになるまで)鮫が橋は夜鷹の巣窟でした。江戸における出張売春婦としての夜鷹は、本所吉田町から出る女と、この鮫が橋の本拠を置く者に大別され、吉田町の私娼は手拭をかぶり、鮫が橋の女は手拭を用いませんでした。*1

【参考文献】

*1 花咲一男:江戸あらかると(三樹書房,1986)P.99-P.108

今回は、四ツ谷(東京都千代田区、新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

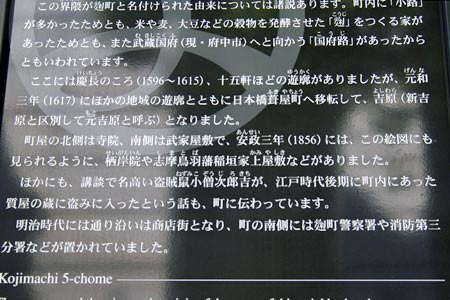

吉原遊廓の成立を書いた最古の資料「異本洞房語園」には、「慶長の頃迄、御城下定りたる遊女町なし、傾城屋所々にありし中にも、軒をならべ集り居たる場所、三四ケ所あり、麹町八丁目に十四五軒、鎌倉河岸に同断、大橋の内柳町に廿余軒...」と書かれています。麹町八丁目とは、現在の麹町四丁目付近です。*1

現在、この付近には、千代田区 町名由来板ガイドがあります。

遊廓は、元和3年に日本橋(元吉原へ)移転しました。*1

名由来板ガイドが設置されているのは、麹町4丁目と五丁目の境界付近です。

【参考文献】

*1 石崎芳男:よしわら「吉原」(早稲田出版,2003)

城山町の交差点にある銭湯の幸の湯。奥行のある立派な建物です。

ひっそりと居を構えています。

電柱のプレートに、銭湯の名があるのは珍しいです。

夜の様子。

駅前のみつわ通り商店街の奥。商店もまばらになり、事務所のビルが建ち並びます。

商店街の中ほどにあるスナック店。

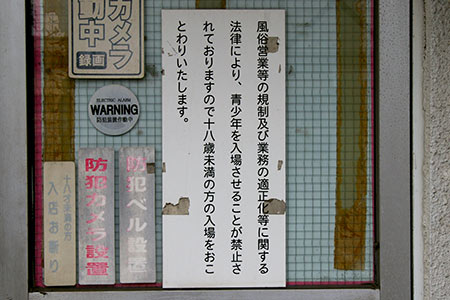

テレクラ「てれ魔くん」。

18歳未満は入場おことわりです。

今回は、小山(栃木県小山市)の町並みと風俗を散歩します。

小山駅の東口と西口には3階(改札階)と1階(地上階)を結ぶエレベータが設置されています。

小山駅構内には、東西を貫通する自由通路とエレベータがあって、自転車利用の通行者が頻繁にエレベーターを利用します。エレベータの利用者を待ち構えるように、白ポストが置かれています。

どっしりとした角形の白ポスト。

エレベータ利用者に狙いを絞った白ポストの設置事例と言えそうです。

鬼脇市街には、随所に消火栓が設置されています。

赤い、台形の木箱です。

防火槽。

給水バルブも同じ目印の台形の赤い木箱です。

鬼脇にある日蓮宗妙泰寺。

かつて、境内には大正初期に建立された秋田谷稲荷明神の稲荷堂があり、鬼脇の遊廓の遊女が信仰していた時期がありました。*1

現在、妙泰寺の境内には、平成十年に新築された稲荷神社があります。

鳥居の奥に小さな稲荷堂があります。

【参考文献】

*1 工藤浄真:利尻研究(1986.05)P.11-P.25「利尻島における稲荷信仰」

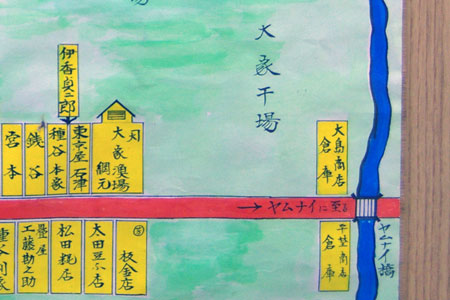

利尻島の遊廓は、明治12年頃、鴛泊(おしどまり)に遊廓があり、明治32年に道庁告示により鬼脇村字ヤムナイ(清川)にも遊廓が設けられました。*1

利尻島郷土資料館の鬼脇市街略図*2 によると、橋を渡った先に遊廓がありましたが、ここからどのくらいの距離の場所にあったかは不明です。この道の先は行き止まりになっています。

清川の鬼脇中学校近く。ここから南側(この写真を撮った方向の逆方向)へ折れると鬼脇橋へ出ます。

鬼脇市街略図*2 に記載のあったヤムナイ橋「止内橋」へも行ってみました。

現在のヤムナイ橋は、鬼脇の市街から約1km離れた場所にあり、1枚目の写真の道の先に遊廓があったとは考えにくく、遊廓があった場所の詳細は不明です。

【参考文献】

*1 利尻富士町史編纂委員会:利尻富士町史(利尻富士町,1998)P.1358

【参考記事】

*2 風俗散歩(利尻):利尻島郷土資料館「明治末期 大正初期 鬼脇市街略図」

鬼脇は、利尻島のフェリーターミナルのある鴛泊(おしどまり)から、バスで約30分の場所にある町です。かつてはニシン漁で繁栄しました。

鬼脇の市街の中心部にある利尻島郷土資料館は、かつて鬼脇村役場だった歴史ある建物を利用した資料館です。

館内に地元の古老が記憶にもとづいて作成した「明治末期 大正初期 鬼脇市街略図」が展示されています。市街の中心部には、料亭が建ち並ぶ通りもあり、かつての繁栄が偲ばれます。

市街図によると、資料館(旧役場)の前の一つ南側の通りを西側へ進んで橋を渡った先に、遊廓があったようです。

遊廓手前の橋の下を流れる川を南へたどったところに、「ヤムナイ橋」の名が記されていますが、現在のヤムナイ橋は、ここから約1kmも離れた場所にある橋なので、この橋は鬼脇橋(鬼脇市街の東端に現存する橋)のことかもしれません。

今回は、利尻(北海道利尻郡)の町並みと風俗を散歩します。

利尻島へは、稚内からフェリーで110分です。

乗船してしばらくすると、前方に利尻岳の雄姿が望めます。

利尻岳の山肌が眼前に迫ってきます。

利尻島の玄関口「鴛泊(おしどまり)港」に到着。美しい「ペシ岬」が見えます。

現在の増毛港近くには、かつて入船町と呼ばわれた商船の貨物積込みの陸揚げ地点でした。

「入船町浜茶屋跡」の標柱が設置されています。

ここでは、船頭、船子を相手とした花街に類する営業が行われていました。

現在の益子港。

畠中町3~4丁目。かつての歓楽街に、スナックが散在しています。

ギャンブレル屋根のスナック。

スナックの看板を支える柱は木製です。

スナックもっちゃん。

遊廓があった畠中町4丁目。寿司屋の隣に、銭湯の増毛湯があります。

増毛湯は、昭和5年の市街図にも記載されています。

北海道らしい五角形のギャンブレル屋根の建物です。

現在は休業中のようです。

【参考文献】

*1 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

増毛遊廓は、格式のある花街で、客が芸者と床を一緒にすることはありませんでした。花街跡として、松島見番と思われる建物*1 が残っています。

玄関付近。

増毛楼があった場所。*2

対角の場所には、藤見楼がありました。*2

【参考文献】

*1 渡辺一史:北の無人駅から(北海道新聞社,2011)P.508-P.510

*2 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

畠中町4丁目。増毛の遊廓があった場所には、増毛町の史跡の標柱が設置されています。

明治15年、貸座敷料理店を開くため、裏町の町割りがされ、増毛新廓と名付けられました。

増毛市街案内図*1 によると、標柱が設定されている四つ角には、松嶋楼がありました。

遊廓や料亭、見番が建ち並んでいた通り。

【参考文献】

*1 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

千石蔵は、日本最北の酒蔵として知られる國稀酒造が所有する蔵で、現在は、にしん船やにしんの資料の展示室になっています。

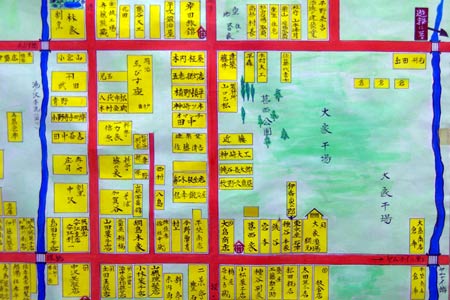

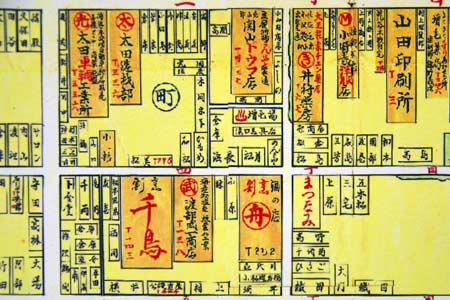

展示室の休憩コーナーに、増毛町市街案内図(昭和5年)*1 のコピーが展示されています。南が上向きで描かれています。

当時の繁華街だった畠中町3~4丁目界隈。交差点の角に遊廓の松嶋楼、その対角に、松島見番。松島見番の向かいに銭湯の増毛湯があります。通りを東側へ進むと、共立見番、金盛楼、石川楼、藤見楼、増毛楼があります。他にも料理屋と思わえる店が建ち並んでいたことがわかります。

もう一つ展示されているが、昭和30年の「増毛町市街明細図」。こちらは、北が上向きで描かれています。銭湯の増毛湯はそのままですが、遊廓は、割烹料理屋などに変わっています。

【参考文献】

*1 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

今回は、増毛(北海道増毛郡増毛町)の町並みと風俗を散歩します。増毛は、JR留萌線の終着駅の町です。

増毛の駅前には、古くからの町並みが残っています。

駅前で目を引くのは、駅舎と向かい合うようにして建っている昭和8年建築の「旅館 富田屋」です。2階と3階の全面には、ガラス張りの縁側があります。*1

富田屋の隣に建つ「風待食堂」は、雑貨屋だった「多田商店」の建物で、現在は、観光案内所として利用されています。「風待食堂」は、昭和56年に公開された映画「駅 STATION」で駅前食堂として登場したときの名残です。*1

「風待食堂」のはす向かいに並ぶ「海榮館」「増毛館」も昭和初期の面影をとどめている建物です。*1

【参考文献】

*1 渡辺一史:北の無人駅から(北海道新聞社,2011)P.469-P.470,P.486-P.489