桜町の北側の一画。一富士楼があったと思われるあたり。

現在は、料亭の一富士になっています。

長開楼、八本楼、大黒楼、帝石楼があったあたり。

八本楼付近には、古い建物は、現在は印刷所の事務所となっているようです。

桜町の北側の一画。一富士楼があったと思われるあたり。

現在は、料亭の一富士になっています。

長開楼、八本楼、大黒楼、帝石楼があったあたり。

八本楼付近には、古い建物は、現在は印刷所の事務所となっているようです。

明治10年代頃から、黒部の三日市では、婦女に接待させる特殊飲食店ができ始め、第一次世界大戦終結の大正8年頃には、桜町を中心に、置屋、料亭あわせて20数軒ができ、繁栄を極めました。これは、明治になって産業が発達するにつれて、社交機関として利用され、他方農村の糸挽夜業宿がなくなり、青年の楽しみがなくなったためでもありました。*1

大正15年の市街図「三日市町案内」*2 によると、写真の朝日旅館は、旧朝日楼で、朝日楼の周囲には、石塚飲食店、朝日楼、みゆき楼、篭辰楼、長和亭、八木支店、中町屋、吾妻楼、大黒楼、金米楼、長開楼、八本楼、大黒楼、帝石楼、開花楼、荻野亭、がありました。

地元の方の話によると、朝日楼は、桜町の中では最も大きく、魚津の遊廓に引けを取らなかったそうです。

建物の裏側。

【参考文献】

*1 森田良作:黒部市荻生郷土史(森田良作,1980)P.122

*2 三日市町協賛会:我が三日市町(三日市町協賛会,1926)「三日市町案内」

置屋*1 のすぐそばの料亭「月見家」。料亭街は庶民の憩いの場所でした。*2

風情のある佇まいです。

料理屋だったと思われる「富士見軒」。

重厚な建物です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(泊):泊料亭協同組合(2017.5)

【参考文献】

*2 読売新聞(2005.11.17)富山版 P.34「ひと紀行」

神田新地と呼ばれている朝日町神田町の泊料亭組合*1 の前庭に「新地創立記念碑」と大書された石碑があります。*2

この石碑は、戦前の廃娼運動の高まり、戦争期、戦後の混乱期、そして赤線廃止という時代の波のなかに一度は解体され、長い間草木の仲に埋もれていましたが、昭和56年に泊料亭組合が現在地に移転したもので、移転時の組合員の名を刻した副碑が沿えてあります。*2

碑は、正面に「新地創立記念碑」右に「明治三十二年九月創立」左に「大正七年八月建立」と記されています。大正7年に神田新地ができてから20年になることを記念して当時の人達が建立したものです。*2

台座の正面から左にかけて創立者の名前が記されており、まだ左の面には、大正七年の建立世話人の名前が刻まれています。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(泊):泊料亭協同組合(2017.5)

【参考文献】

*2 森野稔:神田新地物語(森野稔,1991)P.2-P.3,P.24-P.25

今回は、泊(富山県下新川郡朝日町)の町並みと風俗を散歩します。 富山県内の東端に位置する朝日町の中心部にある泊駅は、その名の通り、かつて宿場町として栄えたところです。*1

料亭の建築らしい丸窓。

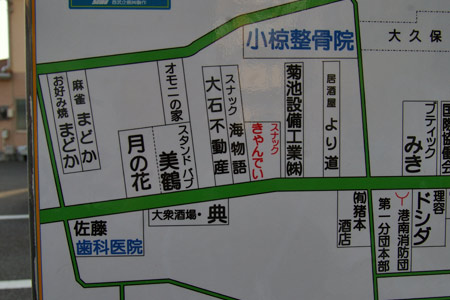

今回は、上大岡(奈川県横浜市港南区)の町並みと風俗を散歩します。 大正の終わり頃から戦後の昭和33年まで、上大岡駅から大岡川を挟んだ大久保(旧久保村)の地に花街がありました。その発端の記録は、大正11年に久保地区から神奈川県に真金町遊廓の移転先として提出された請願書で、その後、正式に「三業地」として指定され、昭和10年頃には芸妓屋、待合、料理屋が30数件もできて大いに賑わいました。花街は、戦局の悪化に伴って営業停止となりましたが、終戦後は米兵も出入りし再び賑わいを取り戻しました。大久保の花街は、昭和33年の売春防止法により、街の灯が消えました。*1

現在、花街があった大久保地区は、スナックが散在する住宅街になっています。

料亭「君の星」があったあたりは、現在は駐車場になっています。*1

料亭「竹の家」があったあたり(現在の佐藤歯科)。*1

【参考文献】

*1 港南歴史協議会:こうなんの歴史アルバム(港南歴史協議会,2010)P.30-P.31

磯子の花街は、今のバス停「浜」から磯子区役所の南まで海浜に沿って料亭が並び、独自な風情がありました。旧芦名川河口(現在の芦名橋公園)近く。16線から東へ入ったあたり。現在のマンション「ナイスアーバン磯子」のあたりに磯子検番がありました。*1

料理屋「磯川」があったあたり。*1

この付近には、料亭「竹みどり」「浜の家」がありました。

料亭「中志満」があったあたり。

【参考文献】

*1 葛城峻:やぶにらみ磯子郷土誌(2014,磯子区郷土研究ネットワーク)P.113-P.117

浜松市中区田町にある門井ビルは、ステッキガール生みの親にして育ての親である門井襄三(かどいじょうぞう)氏のビルです。*1

門井氏は、”配膳会”という出張配膳婦の組織をつくた人物です。ゆくゆくは第二ステッキガール組織にする気ではないか、といったチマタの声がありました。*1

ビルの5階には、門井薬局がありましたが、開店休業のカタチでした。*1

門井ビルは、浜松市の一等地にあります。

【参考文献】

*1 扶桑社:週刊サンケイ(1971.8.9)P.69-P.71「おいろけ浜松にまた新名物〝出張配膳婦〟ステッキガール育ての親の薬剤師が想も新たに」

今回は、新居(静岡県湖西市新居町)の町並みと風俗を散歩します。 元芸妓置屋の小松楼は、「小松楼まちづくり交流館」として一般に公開されています。

建物の内部は当時のそのままの状態で保存されていて、国登録有形文化財に登録されています。

二階からの眺め。

当時の様子を伝える貴重な資料が展示されています。

【参考URL】

*1 NPO法人新居まちネット:「小松楼まちづくり交流館」公式ホームページ

売春防止法が施行され、置屋は全面廃止となり、芸妓たちは行き場を失いました。そこで、旅館組合の提案で、昭和35年、芸妓、お酌、民謡など約60名の会員で、大鰐温泉風俗営業連合会が設立されました。この会は、昭和40年、発展的に解消され、大鰐温泉見番組合が設立されました。*1

この付近に大鰐見番事務所がありました。

現在は駐車場になっています。

北側を流れる平川。

【参考文献】

*1 大鰐町:大鰐町史下巻(1)(大鰐町,1997)P.770

*2 ゼンリン:南津軽郡大鰐町(ゼンリン,1984)P.7

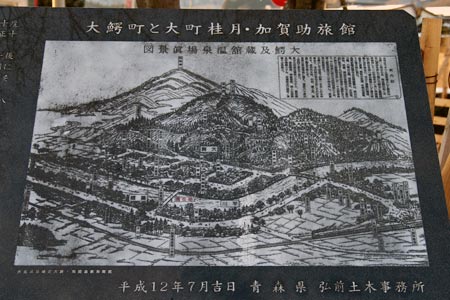

今回は、大鰐(おおわに、青森県南津軽郡)の町並みと風俗を散歩します。 大鰐温泉には、明治時代から続く古い旅館(加賀助、後藤、福津(大鰐ホテル)、山二(仙遊館))がりましたが、大正のはじめ頃、「温泉の発展には、料理屋がつきものだ」という持論を持つ外川平八が開拓を進め、大正のはじめ頃に紅灯街「外川町」が形成されました。*1

加賀助旅館の跡地には、大正10年に加賀助旅館に投宿した大町桂月の碑が建てられています。

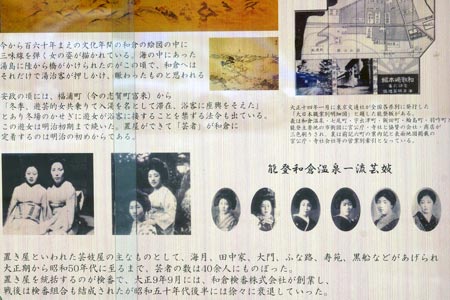

大正5年の「大鰐温泉図」。翌年の大正6年の大火で相生橋から津軽味噌会社(マルシチ津軽味噌正油)までが全焼しましたが、すぐに復興し、6年後の大正12年には、料理屋は4倍の16軒に大増加しました。*2

特に、福津旅館の後の三階建ての大鰐ホテルや、後藤旅館やいくつかの料亭は、弘前の料亭や旅館を購入し解体して移転し、新式に立派に復興したことが大評判となりました。*2 「外川町」は、大鰐名物、鴈鍋(がんなべ、売春婦の異名)を抱えるあいまい料理屋の集娼地となりました。*3

藩政から明治時代にかけて、鰺ヶ沢4 や深浦の遊女たちは、港に船のいなくなる秋になると4人5人と連れ立って旅立ち、大鰐で稼ぎました。「大鰐のガンナベ」は、渡り鳥のような女たちをもじったものです。ある旅人が「大鰐に行ったらガンナベを食べて来い」といわれ、大鰐駅で「ガンナベはどこで売っているか」と駅員に聞いたという笑い話もあります。2

*1 陸奥新報社:わがふるさと第一編(陸奥新報社,1960)P.106-P.107 *2 大鰐町:大鰐町史下巻(1)(1997,大鰐町)表紙前の見返し図,P.758 *3 陸奥新報社:陸奥新報(1984.5.4)P.6「津軽紅灯譚252 大鰐の料理屋(上)」 【参考記事】 *4 風俗散歩(鰺ヶ沢):新地町(2017.1)

木造町の中心街の有楽町(うらくまち)。

戦前に営業していたカフェー銀嶺は、戦後まもなく食堂喜楽として創業しました。カフェー当時のモダンな建物の一部を利用して営業していたのですが、昭和33年に旅館銀嶺として営業をはじめ、同58年に全面改装して現在に至っています。*1

レストランも併設されているようです。

旅館銀嶺の看板。

【参考文献】

*1 岩崎繁芳:五所川原・つがる・西北津軽今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.116

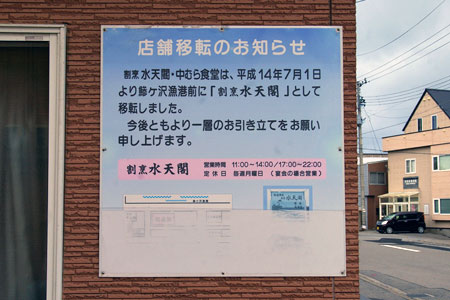

鰺ヶ沢町本町にあった水天閣は、現在は海側へ50m寄った場所へ移転し現在も営業中です。*1

和風の店内。

鯵ヶ沢の地酒を注文。「割烹中むら」の名が入った徳利です。

鯵ヶ沢名物のヒラメのヅケ丼を注文。

【参考記事】*1 風俗散歩(鰺ヶ沢):割烹「水天閣」跡(2017.1)

鰺ヶ沢町本町。写真右奥の木造の建物は、現在も営業を続ける大沢醸造店。昭和20年代、大沢醸造店の隣(写真中央)に、町を代表する料亭である中村食堂(水天閣)の入口がありました。*1

青森銀行鯵ケ沢支店付近に残っていた商工地図には、「中むら」の記載があります。

新地町にあった遊廓の中村楼が、昭和7年の大火により廃業し、その後、この場所で割烹「水天閣」を開業したものと思われます。*2

水天閣は、現在は別の場所に移転しています。

【参考文献】

1 岩崎繁芳:五所川原・つがる・西北津軽今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.49-P.50

【参考記事】

2 風俗散歩(鰺ヶ沢):新地町(2017.1)

昭和通りのふたば食堂*1 の脇の路地。

この路地に、「オヨンナ小路」がありました。

オヨンナ小路は、飲み屋やバー、小料理屋などが軒を並べた通りで、ちょうど「お寄りなさいよ」と呼びかけるような雰囲気だったのが名前の由来です。周辺(オヨンナ小路の一つ南側の小路)には、見番があって、近くには芸者の下宿が多数あり、花街の雰囲気を持っていました。*2*3

現在、オヨン小路の面影はありません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(焼津):ふたば食堂(2017.1)

【参考文献】

*2 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.22-P.24

*3 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.453-P.454

今回は、小樽(北海道小樽市)の町並みと風俗を散歩します。

小樽駅前の「静屋通り」は、蕎麦屋「籔半」、石川啄木が勤務した小樽日報社跡(現本間内科)などがある小樽の歴史を象徴する通りです。

この通りに、数年前まで、キャバレー「現代」の建物がありました。

キャバレー「現代」の建物は、明治42年、この地に建てられた白鳥家一族(小樽を代表する網元)の別邸の建物を昭和23年にキャバレーに転用したものもので、ホステスの平均年齢は50歳代後半、お屋敷風の家、人も物もクラシックムードを売り物にしました。*1*2

現在、建物は解体され、敷地は駐車場になっています。

正面玄関があったあたり。

当時の石垣が残っています。

【参考文献】

*1 小野洋一郎:小樽歴史探訪.最新版(共同文化社,1999)P.18-P.21

【参考URL】

*2 「小樽・蕎麦屋・籔半」公式サイト:小樽・静屋通り物語

今回は、倶知安(北海道虻田郡倶知安町)の町並みと風俗を散歩します。

北鉄線(後の函館本線)工事着工の明治35年頃、散在していた飲食店、料理店は、北鉄線開通、駅前の発達とともに、駅の方へ移動し、料亭「喜楽」(写真のあたり)前は、料理店、そば屋などが立ち並びました。*1

”喜楽通り”にくらべ、料飲店は少数でしたが、錦座通り(現在の都通り)も料亭「秀清楼」を中心に、一つの歓楽街を形づくっていました。秀清楼は、初代支庁長の東郷重清が「秀清楼」と名付けたもので、喜楽とともに芸妓をおく本格的な料亭で、倶知安劇場(写真のあたり。その後のシアター倶知安と思われる*3)のところに、店を出していました。*2

夜の都通り。

都通り北端のゲート。

【参考文献】

*1 倶知安町史編纂委員会:倶知安町史(倶知安町,1961)P.285-P.286

*2 倶知安町:倶知安の八十年(倶知安町,1971)P.100-P.101

*3 ゼンリン:虻田郡倶知安町(ゼンリン,1984)P.18

今回は、新川(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

新川の花街は、昭和10年頃が最も活気がありました。日本橋川に架かる湊橋を霊岸橋の間の河岸沿い(新川1-1,1-2)に料理屋の「大和屋」と待合「大国屋」「おつね」など14軒が、永代通り南側の新川1-3には「増田ヤ」と待合1軒がありました。*1

写真は、霊岸橋から亀島川を南西方向(下流)に見たところで、この写真の左側が、新川1-3のあたりです。

川沿いに面した和を感じる1軒屋。1953年の住宅地図*2 によると、この場所には、料理屋の「増田や」がありました。

和風の佇まい。

現在は、居酒屋チェーンの店舗になっています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.118

*2 都市製図社:火災保険特殊地図 中央区越前堀方面(1953年, 都市製図社)

犬山の花街は、上大本町、下大本町、西図師などにあり、幾多の変遷を経て、昭和63年10月に、春駒、玉の家、勝の家、松むら、稲村、吉ふじ、花大和、玉正、静の家、玉川、席本、扇昇、喜久竹など13軒が花券番(花検番)を解散しました。*1

老舗のレストランの「開進亭」と割烹料亭「香楽」の間に西図師の花街の名残のある路地があります。

置屋の「春駒」*2 と思われる建物。

犬山芸妓寮検番があったと思われるあたり。*2

風情のある路地。

【参考文献】

*1 犬山市教育委員会,犬山市史編さん委員会:犬山市史(犬山市,1995)P.207

*2 善隣出版社:犬山市(善隣出版社,1971)P.16

往時の黒沢尻町(現在の北上市街)の飲食街は「東裏」(花柳界)と「西裏」(遊廓街)に二分されてされていました。「東裏」は、本通りの東側にあたり、東京屋、大安楼、常盤木、観月、喜久乃屋、吉田屋、今野屋等に代表される料亭をを中心とする花柳界でした。*1

本通りの東側の諏訪町2丁目に、当時の屋号「大安楼」を引き継ぐ料理屋が現在も営業中です。

レトロな雰囲気の店内。

刺身定食、北上コロッケ、ビールを注文。

デザートに、トマトのレモン煮を注文。フルーツのように甘くておいしいトマトです。

【参考文献】

*1 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.57「西の玄関口・新穀町」

旧えびや旅館は、内部を見学することができます。*1

3階の廊下からは、御釜神社前の道路が見渡せます。

3階には、小部屋が4つあります。

大隈重信が宿泊した「桜の間」。

天井には満開の桜が描かれています。

【参考URL】

*1 河北新報オンラインニュース(2016.4.17)「明治期の建物『旧えびや旅館』で開館式」

塩釜市本町にある旧えびや旅館は、震災前までは、茶舗「松亀園」として営業していた歴史的建物です。*1

震災による津波で一部浸水し、老朽化が進み解体の危機にありましたが、東北工大の調査の結果、明治初期の木造3階建ては塩釜では他になく、県内唯一の遊廓建築として残していくべき歴史的価値の高い建物であることがわかり、保存されることとなりました。*1

修繕され、美しい姿を見せています。

御釜神社の真向いにあって、塩釜の歴史を物語っています。*1

【参考文献】

*1 河北新報(2013.1.13)P.16「幕末・明治の遊郭建築被災し解体危機 塩釜の歴史遺産保存を」

錦町水天宮通りにある浦しま公園。

立派な日本庭園です。

庭園の中央にある恵比寿大黒御社。

この場所が、料亭「浦志満」だった頃に建立されました。

一関の花柳界は、現在の「錦町水天宮通り」にあって、昭和30年代後半より大いに賑わいました。芸者衆は、24人と盛岡に次ぐきれいどころ、唄、三味線、踊りと芸事は県内一、二と名声を博しました。一関の花柳界は、花川戸遊廓を中心に芸者は芸者、置屋は置屋としてのシキタリを守り、安く楽しく遊べた所に特徴がありました。料理屋でどんちゃん騒ぎのあと、芸者や太鼓持ちまで引き連れて磐井橋を渡って花川戸に繰り込むのが、粋な遊びでした。*1

錦町の東側のこのあたりには、置屋が3軒ほどありました。

カフェ六矢があったあたり。女給と飲んだり、ダンスをする洋風スタイルは、バー、クラブの先がけとなりました。*1

錦町の西側の南北の通り。

吉本、ひさごや、松の葉、梅本支店などがありました。*1

【参考文献】

*1 花川戸遊児:いちのせき花柳界と花川戸遊廓(さとうまさはる後援会,2007)P.29-P.32

舎人町の「とみや」の屋号が残る建物。

当時の住宅地図によると、「とみや」の隣に「春日寮」、その隣に「中京祇園会館」(写真左奥のマンションのあたり)がありました。*1

同じ通り面して建つ料理「市松」。独特の意匠の建物です。

当時の電話帳*2 の”料理”の項を見ると、「市松」「若松」「小山料理店」「松月」「九十九」「久和」「よこい」などの料理店の所在地は、東区、”舎人”もしくは”祇園街”と記載されています。同様に、”芸ぎ”の項にも、”舎人”もしくは”祇園街”の記載があり、この一帯の花街は、「祇園街」もしくは「中京祇園街」と呼ばれていたようです。

【参考文献】

*1 善隣出版社:名古屋市東区(善隣出版社,1972)P.52

*2 東海電気通信局:名古屋電話番号簿(東海電気通信局,1968)P.412-P.414

今回は、舎人町(愛知県名古屋市東区)の町並みと風俗を散歩します。

舎人町は、戦災をまぬがれたおかげで、戦後の立ち直りは早く、戦後さらに名声を加えました。社用族の二次会どころの故に客足が遅く、十時頃からの客が多く、ついでに寝ていく客も多かったことから、昔から舎人町のトンネル芸者という変なダジャレのあだ名をつけられていました。*1

現在の舎人町は、閑静な住宅街ですが、ところどころに、当時の面影を残す建物が建っています。

こちらのお宅は、料理屋だったようです。

「若房」の屋号が残っています。昭和51年の住宅地図*2 には、料理「若房」その東隣に割烹「久和」、西隣に割烹「岩松」があり、この付近は料亭街でした。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.29

*2 日本住宅地図出版:名古屋市東区(日本住宅地図出版,1976)P.52

長者町のレストラン「ザ・カワブン・ナゴヤ」の南側を東西に魚ノ棚通りが交差しています。

魚ノ棚通りを東側に入ったところに老舗料亭の「河文」が昔の佇まいそのままの姿で建っています。

登録有形文化財に指定されている建物。

建物の壁面に、「魚ノ棚通り」の説明が書かれています。江戸時代(元禄年間)は、料亭がありました。

玄関の奥には、葵の紋。

当時は、お昼から三味線の稽古の音がして、このあたりは大変賑やかでした。夜は芸妓さんを呼んで、本当に線香を立てていたそうです。「花代(線香代)」は、一本十二銭でした。*1

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.126-P.127

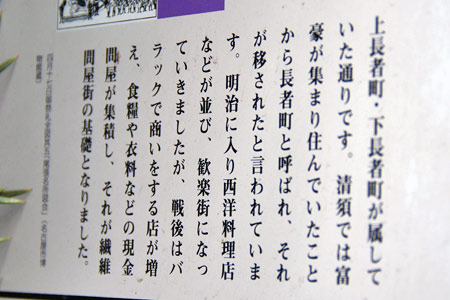

南北に長く延びる長者町の通りは、北側(丸の内2丁目)は上長者町、南側(錦2丁目)は下長者町と呼ばれています。

丸の内の長者町の歴史は、名古屋城築城の慶長15年(1610年)までさかのぼります。戦前までは料亭と芸者の街でした。戦後は大正末期から増えてきた繊維卸問屋の街として再出発しました。*1

「THE KAWABUN NAGOYA(ザ・カワブン・ナゴヤ)」は、老舗料亭「河文」が運営しているレストランです。

入口脇の案内板には、明治時代は、西洋料理店が建ち並ぶ歓楽街であったことが紹介されています。

夜の様子。

【参考文献】

*1 名古屋タイムズ・アーカイブス委員会:名古屋なつかしの商店街(風媒社,2014)P.126-P.127

旧青梅街道から北へ続く北山公園通り。

この通りの左先にかつての見番がありました。*1

青梅線の線路を渡ったあたり。

旧料亭の「魚久」。現在はレストランになっています。*1

和洋折衷の建物の料亭「和田市」。右手に和風木造建築が続きます。*1

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.242-P.243

住吉町の花街は、それまで富田一色にあった三業地が住吉町に集められ、出来ました。

「昭和20頃の住吉町」*1 によると、芸者置屋、遊廓、料理屋が建ち並び、三方は運河に囲まれていました。

ひときわ目立つ木造建築の旧朝田家。

木造の建物の脇に洋館の建物が隣接されています。

【参考文献】

*1 四日市市:四日市市史 第5巻 史料編 民俗(四日市市,1995)P.748-P.749

みかえり橋*1 を渡ると、旭新地*2 があったと思われる通りが南北に続いています。

旭新地は、昭和4年(1929年)になって関西線東のこの地を埋め立て、つくられました。*2

昭和45年(1970年)の住宅地図には、料理屋の「あさひ」「いせや」がありました。*3

現在は、通りの西側のみに当時の花街らしさが残っています。

窓の装飾。

料理屋「あさひ」*3 の建物。

【参考記事】

*1 風俗散歩(富田):みかえり橋

【参考文献】

*2 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.13

*3 善隣出版社:四日市市(北部)(善隣出版社,1970)P.36

富田市内を流れる豊富川が、関西本線の踏切を超えたあたり。「みかえり橋」と呼ばれる小さな橋が豊富川にかかっています。

昭和4年(1929年)になって関西線東のこの地を埋め立て、まもなく旭新地として遊廓がつくられました。*1

現在の町名の「東富田町20」の表示とは別に、旧地名「旭町」の表示があります。

南北の長い通りを、宮町から旭新地に渡る橋として、花街らしく朱塗りの欄干の太鼓橋が掛けられると、橋のたもとの柳をふりかえるところから「みかえり橋」の名前がつけられました。*1

現在は、コンクリートに鉄の手すりが付けられ、当時の面影はありません。*1

【参考文献】

*1 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.136-P.137

今回は、四日市(三重県四日市市)の町並みと風俗を散歩します。

四日市の歓楽街の中心部。諏訪公園の北側に塀で囲まれた広大な敷地を持つ老舗料亭旅館の「大正館」があります。

四日市の代表的な料亭と言えば大正館と松茂でした。戦前の四日市において、ダンナ衆は、しばしば大正館や松茂に芸妓を呼んで宴会を持ちました。*1

大正館の入口。

夜の様子。

【参考文献】

*1 四日市市:四日市市史 第5巻 史料編 民俗(四日市市,1995)P.747,P.749

現在も新開地で営業中の「喜楽」は、元は深川神社の前に店を構え、旦那さんの遊興の場としての他、遠方から陶器の仕入に来た人との商談の場として不可欠な料理屋でした。「喜楽」は、昭和2年に新開地に移転し、黒塀に囲まれたたたずまいを持っていました。*1

現在は、「喜楽梅むら」*2 として、近代的なビルに建て替わっています。

この日は、ランチメニューは無しとのことなので、コース料理(3,500円)を注文。豪華な個室へ案内頂きました。写真は2品目の料理。この後、お刺身の盛り合わせが続きます。

シメのごはんと赤だし。この後、デザートのアイスクリームで終わりです。

【参考文献】

*1 瀬戸市史編纂委員会:瀬戸市史(愛知県瀬戸市,2006)P.415-P.417

【参考URL】

*2 喜楽梅むら:公式ホームページ

JR那加駅の南側は、かつては、芸妓置屋が散在する繁華街でした。昭和5年の市街図*1 によると、この通り沿いに、「一楽」「末廣」などの芸妓置屋がありました。

昭和15年当時の商業戸数は、第一位が物品販売業で約60%、これに次いで旅人宿・飲食店が約20%、第三位を芸妓場・遊技場等約13%で、第二位・三位を占める割合が他の県内市街地と比較して大きいことは新興市街地那加駅前の当時の特色の一つでした。*2

八百吉商店(現在の「フルーツやおきち」)の東側には、飲食店が連なっています。

昭和5年の市街図*1 によると、岩井酒店(現在の岩井商店)の東側には、「玉川」「美奈本」「〆乃家」「ぽんた」「静乃家」「春本」などの芸妓置屋が散在していました。

昭和20年(1945年)太平洋戦争が終わると、占領軍が各務原基地に進駐して来ます。占領軍将士およびその関係婦女を対象とする風俗営業場が多く出現し、特に昭和24年には、米軍増駐に伴って、那加駅前地区の市街地には米兵を迎え入れようとする横文字の看板が氾濫しました。*2

那加町の西野は、戦後、米軍にさらた岐阜キャンプ(基地)に隣接して形成された地区で、典型的な戦後型の集団売春街でした。*3

現在、那加西野町という地名が残っています。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 岐阜懸第200號(東京交通社,1930)

*2 小林義徳:那加町史(小林義徳,1964)P.501

*3 加藤政洋:敗戦と赤線(光文社,2009)P.136-P.137

荒木町は、石畳の通りが保存されています。

花街らしい雰囲気が残されています。

料理屋が建ち並ぶ通り。

下り坂。

策の池近くにある旧料亭の「雪むら」。

奥行のある大きな建物です。

「雪むら」の屋号が残る店の入口。

逆方向(南側)から。

今回は、いわき(福島県いわき市)の町並みを風俗を散歩します。

仲田町通り、新田町通り、紅小路の3本通りは、現在も賑わう飲食街ですが、炭鉱が華やか頃は芸者街でした。昭和34年頃、平の町には240人ほどの芸者がいましたが、そのうち炭鉱も斜陽になり、同時に社交クラブ(コンパニオン)もできて、花柳界はめっきり寂しくなりました。*1

新田町通りは、三本通りのど真ん中にあり、かつては、格子づくりの芸者置屋や待合が並んでいました。山形屋、久本、橘家、吉野家、湖月、開花、三島家、仲家、実に風情のある静かな町で、通りを歩くと三味線の音色が聞こえました。*1

当時の名残は、花柳流の舞踏稽古所。かつては、芸者衆が稽古に通っていたが、いまは素人専門で、バーやスナックに埋もれるようにひっそりとあります。*1

夜の新田町通り。

【参考文献】

*1 日々の新聞(2008.3.15)「あのころの田町界隈」P.7-P.9

JR二本松駅前の通り。割烹料理屋などが建ち並ぶ繁華街です。

大正15年の市街図*1 によると、この付近には、「佐藤屋」「田毎料理店」「みのわ家」「村越」「叶家」などの料理屋がありました。

芸者屋の「恵美寿屋」があった通り。*1

当時の名残でしょうか。三業組合の名が残っています。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)福島懸

今回は、藤岡(群馬県藤岡市)の町並みと風俗を散歩します。

JR高崎駅から、八高線に乗って、3駅(約15分)で群馬藤岡駅に着きます。駅の南西方向が中心街で、仲町の通りには、割烹料理屋が建ち並ぶ一画があります。

割烹「花月」。

向かい側にも料理屋らしき建物が建ち並んでいます。

逆方向から見たところ。

今回は、富岡(群馬県富岡市)の町並みと風俗を散歩します。

富岡市の西銀座は、銀座通りとともに商店が建ち並ぶ通りで、通りの左端にある割烹「藤屋」の懐かしい佇まいは、通りの特徴的存在です(案内板より)。

写真奥に、富岡製糸場の煙突が見えます。

富岡製糸場は、殖産興業政策により開設された官営模範工場の一つでした。

昭和58年頃まで富岡の町にも花街が存在し、芸者遊びが行われ、最大38名の芸者が置屋に席を置いていました。当時、芸者遊びを行っていた割烹藤屋、和来屋源氏、萬屋料理店は現在も料理屋として営業中です。*1

趣のある建物です。

割烹藤屋から見た西銀座の通り。

富岡製糸場は、工女募集のために娯楽設備を必要とし、明治9年、富岡の街における最初の劇場として西銀座に「中村座」ができ、大正時代になると中村座の周辺に映画館等が建設されました。*1

【参考文献】

*1 中山まりか:富岡市中心市街地における歴史的・文化的価値に関する研究(筑波大学修士論文,2013)

永楽町の東端。裏通りの入口です。

ゆるやかな曲線を描いて通りが続きます。

昭和元年の市街図*1 を見ると、裏通りに面して、料理屋の「二夕五家」「穂月」があります。

飲食店の建物の裏側。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1926)第230號 秋田懸

小坂の永楽町は、明治16年頃から商家が建ち始め、明治40年代には、料理屋・劇場などがあって、鉱山に稼働する人たちの歓楽街として賑わいを見せ、明治42年刊の「小坂鉱山案内記」*1 によると、11軒の料理屋が「小坂料理屋組合」を作って営業していました。*2

写真手前は、廃線となった小坂鉄道の線路(線路の向こう側が永楽町)です。*3

大正6年刊の「秋田県鹿角郡小坂鉱山明細地図」*4 には、料理屋の「吉本倶楽部」「大亀館」「喜楽」の位置が示されており、「喜楽」は、酌婦の数30名を超え、春夏秋冬を問わず三味線の音が響きました。*2

昭和元年の市街図*5 には、料理屋の「吉本倶楽部」「恵比寿屋」「小原軒」「喜楽」「二夕五家」「穂月」「新藤家」とともに、芸妓家の「吉本」「泉家」の記載があり、永楽町は花街だったようです。

西側から見た永楽町。

永楽町の西側。「吉本倶楽部」は、この脇道の付近*5 にありました。

【参考文献】

*1 岩間淳:小坂鉱山案内記(彩雲堂出版部,1909)P.48-P.50

*2 小坂町町史編さん委員会:小坂町史(小坂町,1975)P.552,P.559-P.560

*3 岩崎清三:大館・鹿角・北秋田の今昔(郷土出版社,2011)P.83

*4 田中吉助:秋田県鹿角郡小坂鉱山明細地図(文洋堂,1917)

*5 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1926)第230號 秋田懸

今回は、能代(秋田県能代市)の町並みと風俗を散歩します。

能代の遊女は、はじめのころは港に近い清助町や新町にありましたが、元禄のころに柳町に移りました。*1

八幡神社の参道をはさんで二軒の料亭が対峙しています。左には「全国花街めぐり」に代表的料亭として紹介されている「金勇」があります。*2

「金勇」の向かい側の料亭「魚松」。

柳町は、明治以降二回の大変革がありました。一回目は、明治45年7月の柳町大火とそれに続く遊廓の新柳町への移転(その後柳町は花街に変貌)。二回目は、平成元年の都市計画事業に伴うイオン(ジャスコ)の進出による町の変貌です。現在のイオン能代店の北側には、かつては、粋な看板が特徴の料亭の「二葉」、湯の色が赤いのが特徴の「アミダ湯」などがありました。*3

かつての善六小路。善六とは、旧羽後銀行(現在の北都銀行)能代支店の西向かいにあった遊女屋の屋号でした。*3

【参考文献】

*1 北羽新報社:能代港物語(北羽新報社,1974)P.67

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.64-P.65

*3 能代市:のしろ町名覚(能代市,1992)P.91-P.96

阿仁鉱山の盛んな時は、銀山上新町に料理店兼遊廓のような店が5軒位あり繁昌しました。昭和33年の売春防止法が実施されるまで、上新町には3軒の店が残っていました。*1

地元の方の話によると、写真左奥の食堂のところを入った通りが料理店のあった通りだったそうです。

大正15年の市街図*2 を見ると、この通りには、「芳野家」「柳家」「若松家」の3軒の屋号が確認できます。

地元の方の話によると、現在の寿司店の向かい側に、かつての料理屋だった建物が現存しているとのことです。

料理屋だった建物。

【参考文献】

*1 佐藤清一郎:秋田県遊里史(無明舎出版,1983)P.228

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)秋田県

第一次世界大戦の好景気に支えられ、士別市街には、12軒の不夜城が軒を並べました。美濃家、都亭、大正軒、松月亭、竹の家、清川、日の出庵、松の家、吉野亭、喜楽亭、いたみや、東京亭などが数えられ、これらの酒楼には芸妓22人、酌婦42人を擁しました。*1

料亭「松の家」があったあたり*2 は、スナック街になっています。

花街の風情は現在はありません。

横から見ると、極端な看板建築であることがわかります。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第385號

*2 士別市:士別市史(士別市,1969)P.945

大正から昭和へと改元された後の数年間、東岩瀬の「裏政治」は、岩瀬港町の「松月楼」が主舞台で、政治・酒・女の、いわば「隠微な場所」でした。*1

岩瀬港町の交差点の角にある料亭「松月」。

割烹料理屋として営業中です。(ランチはありません。)

建物の裏側からの遠望。

【参考文献】

*1 犬島肇:東岩瀬の昭和史幻景(犬島肇,1999)P.6-P.7

公娼制度が社会の批判をあび、廃止の世論が高まると昭和9年、滑川検番組合は大改革を断行して純粋な町芸妓形式の営業に代え、貸座敷営業は順次廃業するに至りました。*1

現在の常盤町の町並みに、料亭街の名残があります。

料亭の雰囲気の残る建物。

当時の屋号が残っています。*2

こちらの屋号や読み取れなくなっています。

【参考文献】

*1 滑川市総務部:近代百年のあゆみ 眼でみる滑川市(滑川市,1978)P.51

*2 日本住宅地図出版:滑川市(日本住宅地図出版,1984)P.20

今回は、滑川(富山県滑川市)の町並みと風俗を散歩します。

滑川駅北口を出て、交差点を左へ進むと、「厚生連滑川病院」の大きな建物が見えてきます。

この場所には、当時滑川で唯一の料亭兼鉱泉であった料亭「清水花壇」がありました。*1

料亭「清水花壇」の前身は、天保14年(1843年)に、綿屋五郎兵衛と九三郎が開業した「孝徳泉」という湯小屋でした。「孝徳泉」は、多くの浴客が集まり賑わったので、弘化年間(1844年~)に、瀬羽町の仙良という者が浴客を相手に女郎屋をはじめ、これが滑川の遊廓「常盤遊廓」の始まりとなりました。妓楼は、北陸街道の町はずれに建てられ、一帯を「新屋敷」と称するようになりました。*2

今は、かつのて面影はありませんが、ときわ町の町名は現在に至っています。*2

明治33年、県は貸座敷の免許区域を県内14ヶ所に指定し、そのうちの1ヶ所が滑川町常盤町でした。従来、北陸道沿い(新屋敷)に散在していた業者は、順次免許地内に移り、常盤遊廓が形成されました。*2

常盤遊廓は、「厚生連滑川病院」の近く、真證寺の北側(写真中央のあたりを左折したあたり)にありました。*1

【参考文献】

*1 郷土出版社:目で見る滑川・新川・婦負の100年(郷土出版社,1993)P.48,鳥瞰図

*2 金子忠雄:近代史研究 第17号(富山近代史研究会,1994.3)P.39,P.41「滑川町常盤遊郭の起こりと変遷」

今回は、輪島(石川県輪島市)の町並みと風俗を散歩します。

輪島町遊廓は、重蔵神社の東隣にありました。*1*2

現在、この界隈には、料理屋のような建物建ち並んでいます。茶屋街のような雰囲気が残されています。

三味線通りと呼ばれたメインストリートの奥まったあたりにある建物。

茶屋街のような雰囲気です。

玄関付近。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第二五七號 石川懸

*2 輪島男兒尋常高等小學校:輪島大火記録(輪島男兒尋常高等小學校,1910)「火災後の輪島河井町」

青林寺の北東側の旧検番があったと思われるあたりは、道路が曲がりくねっていて、情緒ある町並みです。

美容室脇の路地は、スナック街「湯の町センター」に通じています。

美容室の建物は、隣の3階建ての建物とつながっていて、さらに旅館「おくだや」の建物とつながっています。

旅館「おくだや」の通り、ゆるやかなカーブを描いて温泉街につながっています。

今回は、和倉温泉(石川県七尾市和倉町)の町並みと風俗を散歩します。

温泉街の道路から南へ入った駐車場脇に「和倉検番跡」の碑と案内看板が建てられています。

この場所に(有)和倉検番があったようです。

和倉芸妓の歴史など詳細の説明があります。

温泉街の当時の地図。旧検番は、この場所ではなく、青林寺の北東側にありました。

「八木山の滝」の入口の右側のもう1軒、料理旅館の重厚な建物が残っています。

昭和10年代から続く割烹の「重家」。*1

売春防止法実施後は、「池田家」「吾妻家」「重家」の3軒が老舗として八木山の伝統を守り、営業を続けていました。*1

「八木山の滝」からの遠望。

【参考文献】

*1 八木山郷土史編集委員会:八木山郷土史(八木山郷土史編集委員会,1993))P.119-P.125

「八木山の滝」の入口の両側に、かつての料理旅館の建物が残っています。*1

八木山の花街は、明治の初期、「八木山の滝」の水を用いて温浴旅館を開業し、大正3の頃、二業組合が設置されたのが始まりでした。昭和の頃は全盛となり「八木山遊郭」と呼ばれるようになりました。*2

大正14年から続く割烹の「吾妻屋」。*2

建物の側面。写真右側は「八木山の滝」です。

趣のある入口。

【参考文献】

*1 加藤政洋:現代風俗2002 20世紀の遺跡,「消えゆく花街の景観、廓建築の痕跡」P.44-P.45

*2 八木山郷土史編集委員会:八木山郷土史(八木山郷土史編集委員会,1993)P.119-P.125

八尾の旧遊廓街には、料理屋と思われる建物も残っています。旧「末広亭」。無縁仏の近くにあります。*1

坂の上にある旧「喜良久」。*1

スナックが併設されています。

「喜良久」の横の坂を下ると「末広亭」のある場所に行きつきます。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)附図「鏡町繁盛図」

鏡町の旧遊廓街には、当時のままの建物が数多く残されています。

昭和2年に各料亭の置屋と共に合同長屋として新築された検番の建物が残っています。当時の芸者たちは、この建物で寝起きすると共に、芸事にみがきをかけていました。*1

華やいだ雰囲気のブロック塀。

合同長屋の左側は、鋸目立屋になっています。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)P.19

半田の最高級料亭は、明治時代から決まっていて、「三扇楼」と言われる「春扇楼末廣」、「古扇楼」、「福扇楼」でした。これらの店は明治13年の明治天皇の行幸(ぎょうこう)による陸軍大演習の時にもその御用を治め、料理はとびっきりで、芸者もお抱えで持っていました。*1

現在は、「料理旅館末廣」となっていますが、昭和10年頃の「半田駅前商店街」*1 には、「春扇楼末廣」と記されています。

鮮やかにベンガラ色に装飾された塀。

北側の空き地からの遠望。

【参考文献】

*1 片山市三:半田の轍(一粒社出版部,2008)P.19-P.24

今回は、半田(愛知県半田市)の町並みと風俗を散歩します。

山之神社周辺の一帯には、料亭や飲食店、旅館が多い花街でした。*1

神社の前の通り。

古い住宅地図*2 によると、この付近に検番がありました。

花街らしい風情が残っています。

【参考文献】

*1 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.422

*2 善隣出版社:半田市(善隣出版社,1958)P.98-P.99

大森海岸駅(写真右奥)の南西側の一画(大森北2丁目14~17)は、現在はラブホテル街になっていますが、かつては、料理屋街でした。京急線沿いのこのあたりには、料亭の「三平」「鈴木」などがありました。*1

料亭「梅の家」があったあたり。*1

西側には、料亭の「久の家」「福田家」「松川」などがありました。*1

そば屋の「松登久」。この付近が料理屋街だった頃から営業していました。*1

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分) 大田区[2]大森方面 2(都市整図社 ,2003)

京浜急行の大森海岸駅から第一京浜国道沿いに南下すると、磐井神社があり、社殿の右側に稲荷社があります。玉垣の積石に朱入りで名前が刻まれています。昭和44年に明治百年事業として寄進されたものですが、この地の花柳界を支えてきた料亭や芸妓置屋の名があって、かつての繁栄が偲ばれます。*1

芸妓屋が開業した当時隆盛した伊勢原、魚栄、八幡楼はその後廃業し、松浅がひとり繁栄をつづけました。*2

松浅の主人で、当時大森海岸料理屋組合長であった松木浅次は、花柳界の振興策として「大森海岸小唄」を流行らすことを仕掛け、大森の名は一気に広まりました。*1

日露戦争後の好況に伴って開業したのが、鯉屋、日の出屋、初鯉屋、立花家などであり、鯉屋は、常に芸妓40名を下ることなく、全国各都市を通じ、常に第一流の地位を占めていました。*2

「松登久」は、現在の大森北2丁目14に当時からあった、そば屋の「松登久(まつとく)」*3 でしょうか。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.217,P.219

*2 東京市大森区:大森区史(東京市大森区,1939)P.1138-P.1140

*3 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分) 大田区[2]大森方面 2(都市整図社 ,2003)

今回は、大森(東京都品川区)の町並みと風俗を散歩します。

大森海岸の芸妓屋は、明治26年5月に八幡橋(八幡橋は、近くを流れていた不入斗新井宿村用水(いりやまずあらいじゅくむらようすい)にかけられていた橋と思われます。*1)の際に開業した料理屋の伊勢原が隆盛し、魚栄、松浅、八幡楼等引き続き開店し、間もなく芸妓屋が開業したのが始まりでした。*2

現在八幡橋は無く、八幡橋があった場所は「八幡橋児童公園」になっています。

八幡橋の東側には、競艇場の「ボートレース平和島」が見えます。

八幡橋近くには、待合だった「梅元」の建物が現在も残っています。*3

現在は、オフィスビルが乱立するエリアになっています。

【参考文献】

*2 東京市大森区:大森区史(東京市大森区,1939)P.1138-P.1139

*3 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.220

製糸華やかなりし大正期、湯田町は、芸妓屋指定地でした。*1

現在も旅館などの建物が建ち並んできます。

古久屋旅館、鉄鉱泉旅館は、当時から続く老舗旅館です。

置屋があったあたり。*1

【参考文献】

*1 小林茂樹:写真が語る下諏訪の百年(ヤマダ画廊,1979)P.131

今回は、行橋(福岡県行橋市、ゆくはし)の町並みと風俗を散歩します。

行橋は、JR小倉駅からJR日豊本線で約15分のところにあり、JR行橋駅からは、平成筑豊鉄道田川線で田川と結ばれています。

行橋の近・現代においては、筑豊の石炭・炭鉱とのかかわりが大きく、筑豊への農産物や坑木が供給されました。また、筑豊の炭鉱関係者にとっての保養地としての役割もあり、行橋には、かつて券番があり、50名ほどの芸者がいました。客は、地元の商店主や地主ばかりでなく、上客は田川の炭鉱主でした。*1

昭和10年発行の市街図によると、券番は、現在の行橋市大橋3丁目付近にありました。*2

付近には、割烹料亭があります。かつての名残かもしれません。

市街図*1 「芸妓券番」の記載があるのは、この路地の先の角のあたり。

道幅が急に狭くなって、鍵型に曲がっています。

角を回り込んだあたり。裏門のあるお宅。

【参考文献】

*1 山内小二:地方史ふくおか(2007.2.28)P.8-P.9「筑豊の炭鉱と京築 隣接地とのかかわりを見る」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第444号 福岡県

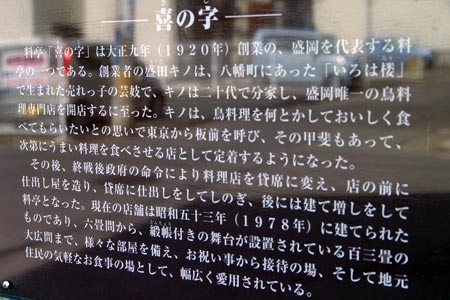

八幡町から盛岡劇場へ向かう通りに、料亭の「喜の字」があります。

建物の前に設置されている案内板に、「創業者の盛田キノはいろは楼で生まれた売れっ子芸妓」と説明があります。

「いろは楼」は、「喜の字」の隣にあった遊廓で、いろは楼の主人の盛田六太郎の娘さんが、「喜の字」をやっていました。*1

歴史を感じさせる佇まいです。

ちょうど、人力車が通りかかりました。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語第2集 八幡町かいわい(熊谷印刷出版部,1974)P.124

深谷駅前の西島町3丁目にある割烹料理屋。この通りは、「ちょうちん横丁」と呼ばれる昔からの繁華街です。

深谷の貸座敷は、大正末期には、公娼制度の廃止と共に、その姿を消してしまいましたが、これに代わる芸者家街が趣向も場所も変えて新しく出現しました。場所は、現在の提灯(ちょうちん)横丁を中心として散在し、梅の家、三津基、蔦の家、末広、春本、月の家、千登世、森本、一梅、悟の家、寿々木、などという芸者家があって、一時は芸者の数が48人いました。*1

現在はスナック、旅館、食堂などの建物が建ち並ぶ繁華街になっています。

北側から見たちょうちん横丁。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.58-P.63

今回は小川町(埼玉県比企郡)の町並みと風俗を散歩します。

東武東上線の小川町駅の南側。国道254号線を超えたところに、ゆるやかに曲線を描く通りがあります。かつては稲荷町と呼ばれていたあたりです。

この付近には、芸妓屋がありました。*1

現在は、花街の名残はありませんが、商店だった建物などが軒をつらねています。

稲荷町という地名の由来でしょうか。近くに稲荷神社がありました。近くには川が流れていたらしく、橋の遺構が残されていました。

【参考文献】

*1 埼玉県営業便覧 P.25

今回は、水郷田名(神奈川県相模原市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷田名は、相模川に面して発達した地域で、ここに「渡し場」があり、大山詣りの参詣者たちにがこの「渡し」利用しました。その後、もともと盛んだった鮎漁や鵜飼などの観光的要素が加わり、兼業旅館などが建ち並ぶ歓楽街となって繁盛し、「水郷」と呼ばれる所以となりました。*1

JR相模原駅から、バスで約30分。水郷田名に到着です。

昭和4年の田名村の市街図*2 には、割烹旅館の旭屋、川口家、多喜乃家、登喜本、などの芸妓家、三業組合などが記されています。

旭屋旅館は当時の場所で、現在も営業中です。

花街の中心街だったと思われる通り。コンビニがあった場所には、芸妓家の「川口家」がありました。*2

三業組合の事務所があったあたり。*2

【参考情報】

*1 相模川河岸に設置されている「水郷田名の歴史」看板。

【参考文献】

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第261号 東京府 神奈川県

善通寺町6丁目に、料亭街だった思われる一画があります。

総ガラス張りの建物。

路地が交差するあたり。

路地の奥に連なる塀。

鳴門市撫養町の花街は、撫養町林崎と撫養町岡崎にありました。撫養町林崎の足立寺の西側には、僅かに、花街の面影を感じる一画があります。

「淀川」という屋号の料亭。

古い母屋が残る通り。

この付近には、検番がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」

伊東駅前の湯川にある妙瀧稲荷神社。

妙瀧稲荷神社は、伊東の花柳界の人達に厚く信仰されていました。伊東駅が出来る以前は、このあたり淋しい場所でしたが、花街が発展していくと、綺麗どころの参詣が多くなりました。*1

妙瀧稲荷神社の名前があります。

稲荷神社の前は、現在は葬儀式場「シティーホール白寿」になっています。

【参考文献】

*1 伊東市立伊東図書館:続・絵はがきー伊東百景(伊東市立伊東図書館,2001)P.83,附図

今回は、伊東(静岡県伊東市)の町並みと風俗を散歩します。

伊東駅から南へ徒歩約5分のところに、伊東旧見番の建物があります。

伊東の花街は、明治時代に猪戸に花街が存在し、新地と呼ばれていましたが、新地の西側の地に新しい花街が発展し、伊東線開通に力を得て、発展し続けました。戦後は櫻木町方面に花街ができました。*1

建物の裏側。

現在は、観光関連の拠点になっています。

【参考文献】

*1 伊東市立伊東図書館:続・絵はがきー伊東百景(伊東市立伊東図書館,2001)P.83,附図

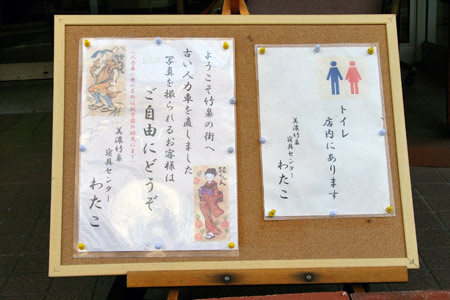

綿の町、竹鼻に数軒あるふとん店のうちの一つ。

店の前に、人力車が展示してあります。椅子の幅が狭いことから、女性専用の人力車と思われます。

細かな細工が施されています。

地元の方の話によると、昭和初期の竹鼻には、芸者さんを呼べるような料亭が町中に散在していたとのことです。

今回は、竹鼻(岐阜県羽島市)の町並みと風俗を散歩します。竹鼻は、新幹線岐阜羽島駅から名鉄線羽島線から3駅のところにある羽島市役所の所在です。明治時代の近代産業化により木綿産業が発達しました。現在も、その名残と思われる綿ふとん店が多く建ち並んでいます。

市街の東部を 流れる「逆川」に沿って、古い町並みが残っています。

橋の近くの安井商店(写真奥に「安」の字だけが見えます)の手前には、料理屋の「曙」がありました。*1

昭和5年発行の市街図*1 によると、真宗大谷派竹鼻別院の東側には、「竹ヶ鼻見番」があって、市街に20軒ほどの料理屋が散在していました。

写真は、逆川沿い西側の通り。近くには「二葉」「ひさご」がありました。

写真のこの通りの右手前には、「富士家」「福元」がありました。

市街の南側。道がカーブするこのあたりに、「入舟」「松嶋」「五月」がありました。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

今回は、笠松(岐阜県羽島郡笠松町)の町並みを風俗を散歩します。

笠松は、明治時代の初期には岐阜県庁が置かれており、県庁が岐阜市に移るまでは、岐阜県の中心となっていた歴史ある町です。

昭和5年発行の市街図*1 によると、笠松町県町には、「睦見番」と待合の「おきな」がありました。

古い町並みが残る笠松町下本町の商店街。

付近には、待合の「伊奈保」「松葉」がありました。*1

法伝寺裏の路地。料理屋の「だるま」がありました。*1

笠松町八幡町の柿本神社付近。料理屋の「角喜」があったあたりです。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

神田橋から南へ折れたところの通り。奥に見える鳥居は神田宮神社です。昭和6~7年頃の市街図*1 によると、この通りに右側には芸妓業の「若杵家」がありました。

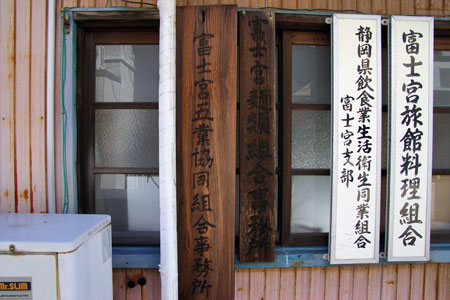

富士宮五業組合の建物。

五業組合の看板。飲食や旅館関係の組合事務所も兼ねているようです。

この界隈は、「琴音みち」と命名されています。

【参考文献】

*1 神田区誌編纂委員会:神田区誌 かんだ今と昔(富士宮市神田区,2000)P.193-P.195

最盛期、高しま家と並んで50人の芸妓を擁していた新杵家は、佐野歯科医院があったあたりにありました。*1

昭和19年~21年頃の市街図に「新杵家」の記載があり、平成11年の市街図では、佐野医院に変わっています。*2

現在は住宅地になっています。

富士宮には、小路にさまざまな名前がつけられていて、ここは「三味音みち」と呼ばれています。

花街らしい雰囲気が残っている小路です。

【参考文献】

*1 遠藤秀男:懐かしの富士宮(羽衣出版,2009)P.68-P.69

*2 神田区誌編纂委員会:神田区誌 かんだ今と昔(富士宮市神田区,2000)P.193-P.195

富士宮(旧大宮町)の花街は、大正時代に、常盤家、新杵家、高しま家が開業した頃から隆盛期を迎え、昭和12年の最盛時には百数十人の芸者がいました。その原因は、生糸(絹の原料)の生産で、大宮町には、繭の取引や、繭を用いての製糸工場が多くなり、高級料亭が整理しました。最盛期には、高しま家と新杵家が50人ずつの芸者を擁していました。高しま家の料亭の門だった長屋門。が現在も残っています。*1

長屋門は、「歴史の館」として整備されています。*2

現在は、日本庭園風に整備されています。料亭があった場所にはレストランが営業中です。

地元の方の話によると、このあたりには、料亭専用の風呂があって、若い旦那衆がこぞって芸者さんを見に来たそうです。

【参考文献】

*1 遠藤秀男:懐かしの富士宮(羽衣出版,2009)P.68-P.69

【参考URL】

*2 富士宮市:ホームページ 長屋門「歴史の館」

小千谷市街の中心部にある船岡公園。船岡山の山頂にあります。

戦後はすべて廃業しましたが、船岡山山頂の北側に、旭楼、庄内屋、八勝楼の三料亭がありました。

八勝楼は文化人が多くここで遊興しました。そのことと関連があるのでしょうか。山頂には、文学碑がいくつか設置されています。

山頂からの眺め。

【参考文献】

*1 広井忠男:小千谷文化』(2007.03)186・187号 P.74-P.84 「花街の民俗 小千谷花柳界と芸妓」

今回は、小千谷(新潟県小千谷市)の町並みと風俗を散歩します。

小千谷市街の本町の交差点を南に折れ、坂を下っていくと、料亭の「東忠」があります。

戦前、戦後ともにその最盛期には50名近くいた小千谷の芸妓達は、今やその十分の1の数名になりました。時代の大きな流れに加え、中越震災がその減少を加速させ、数多くあった料亭も「東忠」一軒となりました。*1

入口はこちらからです。

湯殿川と料亭「東忠」。

【参考文献】

*1 広井忠男:小千谷文化(2007.03)186・187号 P.74-P.84 「花街の民俗 小千谷花柳界と芸妓」

かつて、新潟の花街といえば、古町、下町、沼垂の3か所がありました。このうち、下町の花街は、十四番町と常磐町の間に挟まれた場所にありました。*1

この路地を入ったところには、「坂井家」「新白根」「姫の家」などがありました。*1

昭和の雰囲気が残る路地。

こちらの酒屋の脇の路地の奥には「西月」がありました。*1

【参考文献】

*1 藤村誠:新潟の花街(新潟日報事業者,2011)192-P.199

現在の増毛港近くには、かつて入船町と呼ばわれた商船の貨物積込みの陸揚げ地点でした。

「入船町浜茶屋跡」の標柱が設置されています。

ここでは、船頭、船子を相手とした花街に類する営業が行われていました。

現在の益子港。

増毛遊廓は、格式のある花街で、客が芸者と床を一緒にすることはありませんでした。花街跡として、松島見番と思われる建物*1 が残っています。

玄関付近。

増毛楼があった場所。*2

対角の場所には、藤見楼がありました。*2

【参考文献】

*1 渡辺一史:北の無人駅から(北海道新聞社,2011)P.508-P.510

*2 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

今回は、浦河(北海道 浦河郡浦河町)の町並みと風俗を散歩します。

浦河の浜町には、昔、料亭があって、歌や踊り、三味線、太鼓などで客を楽しませる芸者さんをたくさん抱えていました。*1

料亭(割烹)は、「若松」「海月」「藤本」「一力」「ぎおん」、カフエーは、「クロマツ」「若松」「大洋」「キング」「坊ちゃん」「アケミ」「銀座会館」「エリモ」「ミナト」「末広」「明月」「金星」「嬢ちゃん」「一二三家」「マスミ」「酒場殿様」「思い出」などがありました。*2

料亭「海月」があったあたり。*1

浦河の花柳界の殷賑を極めた理由の一つに、「若松」と「海月」がきっこうして互いに譲らなかったことがあげられます。*2

料亭「若松」があったあたり。*2

浜町通りの中心部の交差点。この付近にカフエー「坊ちゃん」がありました。*2

*1 石田明:街並に生きた人びと 昭和初期の浦河(石田明,1992)P.185-P.187

*2 小野寺信子,河村和美,髙田則雄,続浦河百話編集委員会:続 浦河百話(浦河町,2013)P.399-P.404

今回は、茂木(栃木県芳賀郡茂木町)の町並みと風俗を散歩します。

大正14年の茂木町の市街図*1 によると、逆川の東側の役場周辺に、三河家、増村家、白井家、瓢家などの料亭がありました。

三河家があったと思われるあたり。

料理店のプレートが残っています。

逆川の西側の小学校の北側には、芸妓見番の他、新三河、住吉家、若船家、新若船、福本などの料亭がありました。*1

茂木芸妓見番株式会社は、大正10年に設立。大正12年1月「下野新聞」の謹賀新年の広告には、町内の料理屋の一覧が示されるなど、賑わいを見せました。*2

【参考文献】

*1 木谷賀:大日本職業別明細圖 栃木町・馬頭町・氏家町・烏山町・茂木町・益子町・真岡町・久下田町・壬生町・藤岡町・矢板町・鹿沼町・大田原町・西那須野・古峯原(東京交通社,1925)

*2 茂木町史編さん委員会:茂木町史 第6巻 通史編2(茂木町,2000)P.354-P.355

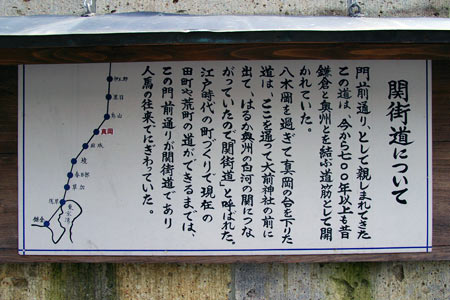

今回は、真岡(栃木県真岡市)の町並みと風俗を散歩します。

真岡の警察署があった裏のあたりは、有名な芸者屋の町でした。*1

右に向かってゆるやかに曲がる道がありますが、ここが「門前」と呼ばれていた通りの入口です。

長蓮寺と般若寺の2つの寺院の門が通りに面していたので、門前の名で呼ばれるようになりました。*2

門前通りは、真岡の町が開かれる頃の道が残されている通りです。周囲の道路が東西と南北に通っている中で、門前通りだけは南西から東北にゆるやかなカーブを描いています。これは門前通りが計画通りではなく、自然の道であることを物語っています。*2

門前通りの奥まったあたりにあるスナック。

【参考文献】

*1 田村豊幸:栃木県真岡町のこと(近代文芸社,1982)P.58-P.63

*2 真岡市史編さん委員会:真岡市史案内 第5号(真岡市教育委員会,1986)P.74-P.79 「真岡の町、周辺の道路の変遷」

明治42年発行の「土浦名勝案内」によると、「田町は粋人町として明治20年頃は花に酔い、柳に戯れる人の出入多かりし」あって、賑わいが続いていました。

阿弥陀堂周辺は、かつての盛り場でした。(町名由来柱の説明より)

田町は、水戸街道に沿い、南は堀を隔てて武家町である築地に接していて、田町川(築地川)及び北門に通じる水路があるので船頭達を客とする料亭や旅籠屋が発達しました。(町名由来柱の説明より)

阿弥陀堂の隣の古い飲食店の建物。かつての盛り場の名残かもしれません。

【参考文献】

*1 永山正,土浦市企画部広報課:土浦町内誌(土浦市教育委員会,1989)p.32-P.34

中城町は、土浦の代表的な町人町です。

中城町で一番古い伝説を持っているのは、天満宮です。

史料によると、天満宮では毎年3月11日から5日間、馬市(駒市)が開かれていました。駒市で金をつかんだ早速散在したとみえて、俗に食傷新道という花柳街が生まれて、明治の末に日進楼、霞月楼などが設けられる環境がつくられていました。*1

日進楼、霞月楼の名が刻まれた玉垣。

【参考文献】

*1 永山正,土浦市企画部広報課:土浦町内誌(土浦市教育委員会,1989)p.12-P.14

大正十年、野付牛(北見)の町は、ハッカと木材景気で沸き立ち、歓楽街も大へんにぎわっていました。そんななかで、明治42年創業の割烹「梅乃家」が十万円を投じて六百坪の大建築を落成しました。大正14年発行の「北海道及花街」によると、梅乃家は単に一流であるばかりでなく、「全道地名料理店番付」の小結の地位を占めていました。*1

梅乃家のゆかりの品として、幸町の稲荷神社拝殿前の灯籠があります。

その裏にこの灯籠を寄進した梅谷豊三郎と芸妓の桃太郎、萩子、千代香、小萩、茶目、富士丸などの名が辛うじて判読できます。

もう一つの灯籠。花月亭、大正亭などの名が判読できます。ピアソン記念館に展示されていた「野付牛明細圖(昭和4年発行)」*2 に記載されている料亭かもしれません。

【参考文献】

*1 清水昭典:ふるさとの歴史を訪ねて(北見市,1996)P.264-P.266

【参考記事】

*2 風俗散歩(北見):ピアソン記念館

今回は、中洲(福岡県福岡市博多区)の町並みと風俗を散歩します。

「南新地」は、中洲エリアの南端に位置し、戦前は、料亭や待合が密集する歓楽街でした。*1

現在もバス停に「南新地」の名が使われています。

現在の南新地は、九州随一のソープランド街ですが、わずかに料亭だったと思われる和風の建物が残っています。

高い塀が長く続きます。

南新橋を渡ったところに残る和風の建物。

【参考文献】

*1 咲山恭三:博多中洲ものがたり 後編(文献出版,1980)「戦前の中洲(南部)詳細地図」

池袋の三業地の中心部。写真の右側が料亭「寿々代」です。通りの奥に三社稲荷神社の鳥居が見えます。

三社稲荷神社は、三業組合の関係者によって奉られています。*1

稲荷神社の灯籠。

寄進者と思われる料亭の屋号が確認できます。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.189-P.193

三社稲荷前の通りの1本東側の通り。

竹が使われている塀。

料亭「寿々代」の建物です。

東京料亭組合連合会のプレート。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.189-P.193

JR池袋駅西口から北へ向かって進み、トキワ通りを超えて北へ進むと、「三業通り」と呼ばれる北西へ向かう通りがあります。この通りの西側に昭和3年から始まった花柳界がありました。

町会の名前に「三業」の名前が見られます。

三業通りというのは、この通りに面して池袋三業会館(見番)の建物があったからです。(写真のビルが旧池袋三業組合があった場所)

当時の面影を残す割烹料理店の建物。

「三業支」の電柱のプレート。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.189-P.193

中原街道の丸子橋近くに大きなラブホテルの看板があります。

Y字路を右に入るとホテルの入口です。

道路に面して、菓子卸の企業の建物があり、ホテルは、その向こう側に建っています。

裏側の入口から。付近は閑静な住宅街です。

この場所には、料亭「丸子園」がありました。「丸子園」は、多摩川を利用した川遊び(たから船)の料亭として、大正13年に開店しました。約三千坪の敷地を持つ「丸子園」の開業は、新丸子三業地のきっかけを作りました。百畳敷の大広間と大浴場があり、広々とした庭には、離れが点々と建っていて、それぞれ風呂がついていて「へちま風呂」という名前で呼ばれていました。しかし、戦争のため、昭和16年に日本電気に買収され「丸子園」は姿を消しました。*1

その後は、日本電気の女子寮「千草寮」として使われました。*2

料亭→女子寮→ラブホテルという変遷をたどったこの土地は、女性に縁の深い土地と言えそうです。

【参考文献】

*1 羽田猛:写真で見る中原街道(羽田猛,2000)P.36-P.39

*2 経済地図社:中原区明細地図(経済地図社,1973)P.76,P.79

今回は、新丸子(神奈川県川崎市中原区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の新丸子東と上丸子八幡町の町界あたる通りは、かつては、新丸子三業として栄えていた「料亭通り」でした。この付近には、「新丸子料亭組合」と書かれたアーチがあり、丸子荘、吉田家、よね家、一直、繁の井、錦水、伏見などの料亭の名が掲げられていました。*1

割烹「錦水」があったあたり。

「花本」の名が刻まれた電柱の標識。

昭和20年4月、5月の大空襲により新丸子三業地一帯は、4~5軒を残すのみで全焼しました。戦後、一時営業を中止していましたが、「花本」は、昭和20年12月に開店しました。許可不明のまま喫茶店として、温泉マークを付けて営業を始めましたが、昭和23年に許可がおり、昭和36年頃まで繁栄しました。しかし、昭和51年(1976年)頃には、「一直」、「丸子荘」、「伏見」等3軒となり、芸妓も10名ほどとなり、次第にさびれ、姿を消していきました。*1丸子芸妓組合の事務所があった場所のあたり。*2

【参考文献】

*1 羽田猛:写真で見る中原街道(羽田猛,2000)P.36-P.39

*2 経済地図社:中原区明細地図(経済地図社,1973)P.76,P.79

今回は、宿毛(高知県宿毛市)の町並みと風俗を散歩します。

地元の方の話によると、第二次世界大戦当時、宿毛の片島には海軍の軍人さんが多く集まる料亭があり、芸者を置いている店もあったそうです。

港へ向かう通り。

1階に焼肉店が入っている旅館。

元旅館の建物。

綱島駅の西側は、割烹旅館や温泉施設が密集するエリアでした。工事中のマンションのフェンスに、綱島の由来の説明書きがあります。大正15年に東急東横線の綱島駅が開業し、駅前にラジウム温泉浴場ができたことが書かれています。

現在のニックハイム第一(写真左側の工事中の建物)付近には、温泉施設の「行楽園」がありました。「行楽園」は、旅館の梅島、水明、甲子園、ひさごの4館の共同出資で、ラジオで「百円天国」と宣伝し、大繁盛しました。大浴場、大食堂、屋上の子供天国、ビヤホールを備え、お客は、芸能人の音楽や園芸を楽しめて1日大人100円。今日のヘルスセンターのはしりとなりました。*1

旅館の相川屋本館、梅島館、水明があったあたりは、現在は高層マンションとイトーヨーカ堂を中心としたショッピングロードに変わり、当時の面影はありません。*1

現在のパデュ通りを北側に入ったあたり(写真右側)に、検番がありました。*1

綱島温泉の中で最後まで残った旅館の「浜京」が地図に載っています。

【参考文献】

*1 「とうよこ沿線」編集室:わが町の昔と今1(「とうよこ沿線」編集室,2000)P.36,P.42-P.45

現在も残る料亭入船の遺構。

船のマークが鮮やかです。

現在は駐車場になっているこの場所には、料亭「新水」がありました。*1

駐車場の名前に料亭時代の屋号「新水」が使用されています。

【参考文献】

*1 「とうよこ沿線」編集室:わが町の昔と今1(「とうよこ沿線」編集室,2000)P.36,P.42-P.45

九段南三丁目の東側の九段南二丁目の区画も、花街でした。

こちらには、現役の料亭などは無く、住宅街となっていますが、かつての花街を思わせる住宅がいくつか残っています。

料理屋だった建物。*1

料理屋だった頃の屋号が残っています。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)千代田区 九段坂上方面・靖国神社方面(都市整図社,1954年)

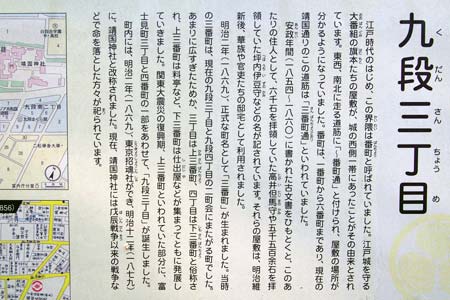

今回は、九段(東京都千代田区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の九段三丁目は、旧町名で「上三番町」と呼ばれ、料亭などが集まって発展した町でした(掲示板より)。

かつての料亭街の中心部。道の両側に料亭が建ち並んでいました。*1

三業会の事務所があった場所*1 は、チュニジア大使館になっています。

唯一、当時の屋号で営業中だった、「酒亭田むら」は、閉店して跡地は駐車場になっています。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)千代田区 九段坂上方面・靖国神社方面(都市整図社,1954年)