今回は、黒崎(福岡県北九州市八幡西区)の町並みと風俗を散歩します。

黒崎市街の繁華街の中心部に位置する黒崎中央公園。

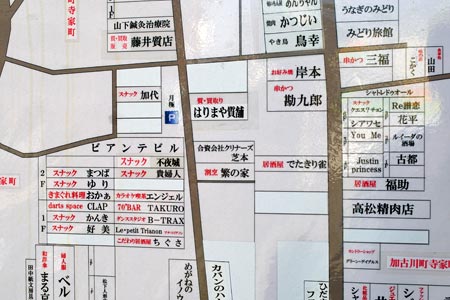

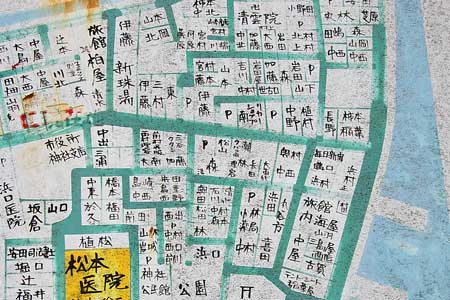

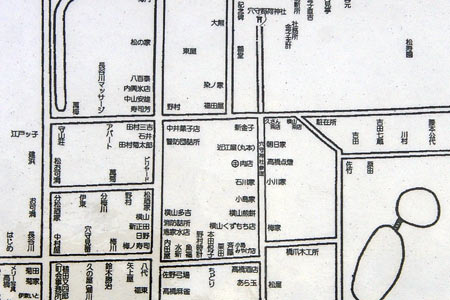

通称三角公園と呼ばれる公園の片隅に、古い案内図が置き去りにされています。三角公園に隣接して、「キャバレー国際」と呼ばれる店舗が存在していたようです。

現在は、「キャバレー国際」はありません。

代わりにフィリピンパブらしき店舗が営業中です。

今回は、黒崎(福岡県北九州市八幡西区)の町並みと風俗を散歩します。

黒崎市街の繁華街の中心部に位置する黒崎中央公園。

通称三角公園と呼ばれる公園の片隅に、古い案内図が置き去りにされています。三角公園に隣接して、「キャバレー国際」と呼ばれる店舗が存在していたようです。

現在は、「キャバレー国際」はありません。

代わりにフィリピンパブらしき店舗が営業中です。

今回は、飛田(大阪府大阪市西成区)の町並みと風俗を散歩します。

飛田新地の南東の角地に料亭「百番」があります。木造2階建、入母屋造、桟瓦葺の建物は、登録有形文化財に指定されています。

玄関部分付けられた唐破風。

2階には、擬宝珠高欄が巡らされています。

飛田の歓楽街の殷賑を色濃く今に伝える貴重な建物です。

京都御所の南東側。丸太町橋西詰め南側。

ここに女紅場跡の石碑があります。

「女紅場」には、二つの意味があって、一つは遊所の系統、一つは一般「良家の子女」を対象とする教育機関です。前者は、「遊所女紅場」と通称され、後者は、のちの高等女学校に発展します。現在の京都府立鴨沂(おうき)高等学校の前身である京都都府立京都第一高等女学校は、明治5年4月、丸太町の旧岩倉邸内に開設された英語、数学、化学などを教授する「女紅場」が発展したものです。*1

「遊所女紅場」の前身は、明治5年の芸娼妓解放令のおかげで、帰るに家なく働くに技能なしの芸娼妓の実態を収拾するための施策として考え出された「婦女職工引立会社」で、明治7年に「女紅場」と改められました。*1

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.146-P.150

三本木の遊所は、京都では珍しい、遊女(娼婦)のいない、芸者ばかりの花街でした。その芸者たちは、豊臣秀吉の未亡人、北政所が慶長11年(1606年)に高台寺を建立、入居したころ、しばしば寺に出入りしていた舞、芸子(のちの下河原芸者)の流れを汲んでいるともいわれています。遊所の場所は、京都市上京区東三本木で、鴨川にかかる丸太町橋西詰を北へ200mの間でした。*1

三本木が有名になったのは、幕末で、芸者の質がよかったのが特徴でした。桂小五郎の妻となった「幾松」、近藤勇の情婦の一人の「駒野」、などの名が歴史に残っています。*1

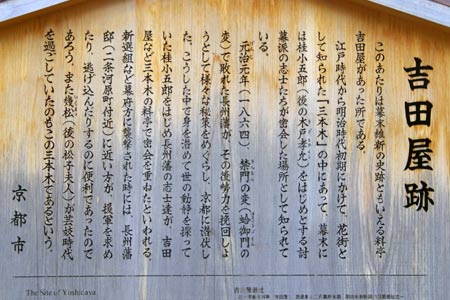

現在、住宅街となっている三本木に、料亭「吉田屋」跡の碑が建っています。

「吉田屋」は、桂小五郎ら討幕の志士たちが密会をしたとされる料亭です(案内板より)。

1900年(明治33年)に設立された立命館大学は、三本木通にあった料理屋の清輝楼の二階を間借りして授業を行っていました(案内板より)。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.105-P.107

勝富遊廓跡地の中心部。坂を上ったところに割烹旅館があります。

壁面全体が黒いタイルで装飾されています。

アーチ型の窓。*1

窓の部分の透かし掘り。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.74-P.75

中洲中島町に、老舗料亭の「老松」があります。

創業は昭和2(1927)年で、老松の店名は、芸妓出身である初代女将の源氏名に由来します。80余年、ここ中洲中島町で料亭を続けています。*1

戦前の地図*2 によると、料亭「老松」の隣には、料亭「竹葉」、さらに、上野、加代という屋号の店がありました。この付近は花街だったようです。

建物は昭和20(1945)年の博多大空襲で焼けた後、戦後の昭和22(1947)年に再建されました。*1

玄関付近。

歴史を感じさせる建物です。

【参考URL】

*1 料亭「老松」:老松の歴史

【参考文献】

*2 咲山恭三:博多中洲ものがたり 後編(文献出版,1980) 戦前(昭和十年~十二年頃)中洲(北部)詳細地図

今回は、中洲(福岡県福岡市)の町並みと風俗を散歩します。

繁華街からは離れた中洲の北端に小さな公園があります。

浜新地(北新地)の碑。かつてのこのあたりは北新地と呼ばれた花街だったところで、中洲の歓楽街発祥の地です。

旧町名を示す電柱の表示。

江戸歌舞伎の宗家7代目市川団十郎が天保5年(1834年)に浜新地で豪華な歌舞伎を興行したことを記念する碑。

丸山の見番の裏手の台地には、古い建物が残っている一画です。

生活感の漂う路地。

古いモルタルの建物。

店の屋号が書かれています。*1

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.66

今回は、綾部(京都府綾部市)の町並みと風俗を散歩します。

大正時代の市街図によると、月見町には芸妓置屋業組合事務所がありました。*1

石畳の通りの両側には、料亭風の建物が建ち並び、現在は観光スポットになっています。

「三芳」という屋号の店。

京町家で見かける「忍返し」。

【参考文献】

*1 木谷彰佑:大日本職業別明細図 綾部町(東京交通社,1933)

新浜通りの和風スナックのトンネル路地(ろーじ)。四軒町と呼ばれています。

入口を逆方向から見たところ。

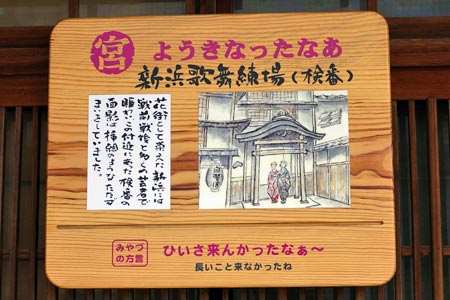

宮津ぴんと館は、当時の建物が再現されています。

木格子窓に当時の面影が残っています。*1*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

【参考URL】

*2 丹後広域観光キャンペーン協議会:のんびりぶらぶらホームページ 宮津市街地

新浜通りは、千本格子の花街の風情が今も残る通りです。

「全国女性街ガイド」*1 によると、新浜の遊廓は(京都の)島原遊廓そのままの遊廓であったと描写されています。

花街のメインストリート。*2

古い建物が軒をつらねます。*2

このあたりには、検番(新浜歌舞練場)がありました。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店)P.176

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

新島原遊廓が廃止となった後もこの地に踏みとどまる芸妓や置屋があり、引手茶屋で残った者たちは旅館を開業したので芸妓の出先となりました。やがて新富座の開業とともに芸妓、置屋が増え、花街は脚光を浴びました。*1

現在も花街時代の名残の料亭「躍金楼(てっきんろう)」が営業中です。

料亭「松し満 」。

見番があったあたり。*2

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.111

*2 中央区火災保険特殊地図(戦後)新富町方面(1950,都市整図社)

笠間には、現在約40人の芸者さんがいて、21軒ある旅館・料亭でいつでも、粋に芸者さんと楽しい一時を過ごすことができます。*1

笠間稲荷の周辺には、旅館や割烹料理屋が点在していて、門前通りの南側には、芸妓組合があります。

芸妓組合。看板に「喜楽横丁会」と書かれています。

この付近は、旧町名で喜楽町と呼ばれていました。*2

街路灯にも「芸妓組合」。

芸妓組合(写真右手前)の南側には、割烹料理屋が密集する一画があります。

1979年の雑誌記事*3 によると、笠間の花街の芸者(総勢100名)は粒がそろっているうえ、玉代が2時間5500円と安く、気に入りの姐さんと一晩ゆっくり楽しんで大三枚から四枚。近くの筑波大学生だと”学割”が利いて大二枚でOKでした。

【参考URL】

*1 笠間旅館組合、笠間料亭組合:笠間の粋な過ごし方

【参考文献】

*2 郵政省:笠間局郵便区全図(郵政省,1951)

*3 産業経済新聞社:週刊サンケイ(1979.2.8)P.156-P.157 国会議員、筑波大生も愛用する東京の奥座敷・笠間花街色模様

今回は、麻布(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

麻布三業地は、大正2年に許可され、戦前は、昭和12~13頃が最も賑わいました。空襲により麻布十番のほとんど全域が消失しましたが、昭和31年頃から2~3年間は、戦後で最も繁盛した時期でした。*1

花街は、現在の網代公園の南側(現在の麻布十番2丁目~3丁目)にありました。数年前まで、この付近に「白水」という屋号の料亭だったお宅の塀がかろうじて残っていましたが*2、現在はマンションに建て替わっています。

このあたりには、見番(麻布三業組合)がありました。*3

見番の南側の路地にも両側に料亭がありました。*3

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.151-P.154

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.118

*3 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)港区 麻布十番方面・溜池方面

今回は、棚尾(愛知県碧南市)の町並みと風俗を散歩します。

名鉄三河線の碧南駅の南東の棚尾の本通りから南へ一歩入った通りから八柱神社の北側周辺は、かつては料理屋や旅館などが集まる繁華街でした。

棚尾本通りに面した「太郎吉饅頭屋」の向かい側には、料理旅館の「大坂屋」がありました。

「太郎吉饅頭屋」手前の道を左折したあたりには、銭湯の「栄湯」がありました。

「栄湯」の前の路地を一本入ったところに「芸奴組合」がありました。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:碧南市・高浜市(日本住宅地図出版,1977)P.73-P.74

明治時代、鰊(ニシン)で栄えた余市町の殷賑は、沢町(円山公園の麓)にありましたが、明治39年に函樽鉄道の余市駅が開業すると、駅と沢町との交通は、大川町を経由してのものだったため、繁栄は、大川町に移ってきました。*1

このあたり(名店街家具センターのある通り)には、映画館の「余市座」がありました。*2

大川町に気風で知られた女将中井千代が経営する料亭「千代の家」があり(写真右手前のあたり)、そこを中心に貸席、割烹料亭などが増え、盛り場「桜小路」が評判となりました。*1

この付近(現在の大関書店の裏)には、見番がありました。*2

昭和8年の余市大火のとき、「桜小路」の飲食街と余市座は全焼し、ニシン不漁の時期とも重なり、復興することができませんでした。*1

【参考文献】

*1 余市文芸編集委員会:余市文芸(34号,2009.03)P.28-P.29

*2 余市町郷土研究会:草莽(3号,1998.10)「大正15年当時大川町市街地復元地図」

芝大神宮の前の通りの1本東側の通り。

ここにも、芝神明の料亭街がありました。*1

道路を隔てた南側の芝大門2丁目にも料亭が点在していました。*1

料亭が建ち並んでいた路地。*1

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図 港区芝浜松町・東京湾口方面(1951~1961)

芝大神宮の境内は都内随一の盛り場があった場所で、江戸時代は、芝海老芸者と呼ばれていました。*1

芝大神宮の前の通りの両側には料亭が並び、写真の左奥に神明三業組合がありました。*2*3

料亭だった建物。

黒板塀に囲まれた木造の建物。かつての花街の雰囲気が残っています。

神明三業組合があったあたり。

【参考文献】

*1 加藤藤吉:日本花街志(四季社,1956)P.332-P.333

*2 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.210-212

*3 都市整図社:火災保険特殊地図 港区芝浜松町・東京湾口方面(1951~1961)

日本橋花街の南側のエリア(現在の二葉町2丁目付近)にも料亭や置屋が密集していました。1957年の住宅地図を見ると、レストラン「モリヤ」は当時からこの場所で営業しており、その隣には、日本橋三業組合兼日本橋芸妓学校がありました。さらにその隣には、料亭「鈴本」があって、現在は屋号を受け継いだ鈴本ビル(写真右奥の工事中の建物)が建っています。*1

「日本橋三業組合」と思われる建物。

周囲は、マンションなどに建て替わっていますが、1軒だけ当時のままで残っています。

当時の様子が偲ばれます。

【参考文献】

*1 経済地図社:南区明細地図(経済地図社,1957)P.24

今回は、吉野町(神奈川県横浜市南区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の吉野町二丁目交差点に、花街だった頃の遺構と言える「日本橋」と書かれた花街の入口を示すアーチがありました(現在は、撤去されています)。*1

日本橋花街は、大正初年頃から市内各所に増えだした横浜の花街の一つでした。*2

「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されていた旅館「明美」の建物はなくなり、現在は駐車場になっています。

料亭「みどり」があった付近。*3

「料理店」のプレート。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.71

*2 横浜市:横浜市史稿(臨川書店,1985)P.545

*3 経済地図社:南区明細地図(経済地図社,1957)P.22-P.24

神楽坂通り(早稲田通り)から、南側に路地を入ったところに、見番横丁があります。

神楽坂の三業組合は、新検(牛込三業会)と旧検(神楽坂検番)に分かれていました。両検番は戦後に統合して、昭和24年(1949年)に東京神楽坂組合となりました。*1

東京神楽坂組合の建物。

かつては、この道の両側に置屋や料理屋が建ち並んでいました。

【参考文献】

*1 渡辺功一:神楽坂がまるごとわかる本(展望社,2007)P.68

今回は、神楽坂(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

神楽坂を登ると毘沙門天(善国寺)の斜め右側に、平安時代初期から明治の終わり頃まで続く行元寺という由緒ある寺がありました。行元寺の門前町には、岡場所があって、売女は「山猫」と呼ばれ江戸市中に知られていました。神楽坂に花柳界ができたのは、幕末に近い安政4年で、場所はこの行元寺門前町と伝えられていますが、神楽坂芸者の発祥が山猫であったかどうか詳しいことは分かりません。*1

2000年頃、行元寺跡地に超高層マンションを建設する話が持ち上がり、反対運動が起きましたが、結局マンションは計画通り完成しました。*2

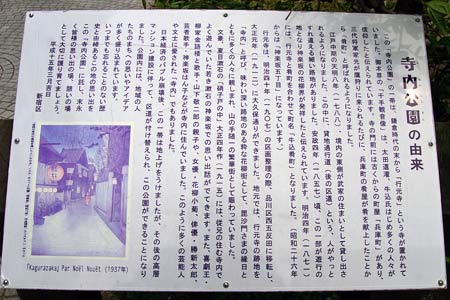

この場所には、行元寺が武家地として借地していた時の路地が区道として生きていましたが、マンションの建設により、区道(路地裏)はまとめて消失し、マンション脇に新しい区道が付け替えられました。区道の付け替えで生まれたささやかな新宿区立公園を地元民たちは、行元寺にちなみ「寺内公園」と命名しました。*3

寺内公園には、その由来を記した案内板が設置されています。明治33年、寺内(じない)公園あたりに待合の「吾妻屋」が開業し、これをさかいに、寺内の貸武家地跡は置屋、料理屋、待合ができ花柳界が形成されていきました。*3

【参考文献】

*1 西村和夫:雑学神楽坂(角川学芸出版,2010)P.111-P.113

*2 松井 大輔,窪田 亜矢:日本建築学会計画系論文集(2012.10)P.2407-P.2414 「神楽坂花街における町並み景観の変容と計画的課題」

*3 渡辺功一:神楽坂がまるごとわかる本(展望社,2007)P.54-P.55,P.69,P.211-P.213

渋谷の道元坂上付近は、かつては置屋や料亭が建ち並ぶ花街でした。花街の中心となる検番は、道玄坂上の路地を入った場所にありました。

写真の右手前は、戦後からあった氷屋さんです。*1

検番(渋谷三業会館)があった場所には、現在はマンションが建っています。*1

その隣の松木屋は、当時から営業している割烹料亭です。*1

花街らしい雰囲気が残る「万安」。

*1 都市整図社:火災保険特殊地図 渋谷区(3)道玄坂方面(都市整図社,1955-1958)

今回は、滝野(兵庫県加東市)の町並みと風俗を散歩します。

滝野は、JR加古川線で加古川から約40分の場所にあって、江戸期・大正期は、加古川舟運で栄えた町です。

旧道沿いのこの付近には、芸妓置屋がありました。*1

近年まで割烹旅館として営業していた水月楼の建物。

近くには、名勝「闘竜灘」があります。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)兵庫県No.167 瀧野町

検番筋から路地を入るとスナックが建ち並ぶ一画があります。

紫色が鮮やかなスナックの建物。

玉屋という屋号の店。

風情のある路地。

今回は、加古川(兵庫県加古川市)の町並みと風俗を散歩します。

駅前のベルデモール街から寺家町通りを西に向かって、一筋目の北行き道路を通称「検番筋」と呼んでいます。昭和32、3年頃までは、ダンスホールやバー・キャバレーに飲食店等がひしめく、加古川町内の一大歓楽街でした。当時を偲ぶ場所を探すとすれば、スナックが集合するビアンテビル周辺の路地裏に、その名残が僅かに見られます。*1

ビアンテビルには、多数のスナック店が入居しています。

ビアンテビルの対面には、風情のある割烹料理店の建物があります。

加古川芸妓共同事務所があったと思われるあたり。*2

この付近が検番筋と呼ばれていたのだと思います。

検番筋の周辺は、現在も飲食店が集しています。

【参考文献】

*1 新・かこがわ事典編集委員会:新・かこがわ事典(神戸新聞総合出版センター,2006)P.102-P.103

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)兵庫県No.167 加古川

JR蒲田駅東口の中央通りは、飲食店が建ち並ぶ繁華街です。

「エステ」の大看板。

高級感があります。

隣の通りのアカスリ店。

エステの店舗が密集しています。

東新町は、出雲街道の中でも、近世、最も栄えていました。

旧天神橋袂の吉井川には船着場があり、船が着くと多くの下船客のために便所がいっぱいになるほど繁盛しました。*1

東新町には、肥後屋、若狭屋、高尾屋、松本屋などの屋号の船宿があって、船宿では料理を出し、性的な待合機能もありました。*1

旧天神橋から東新町へ向かう途中の道。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.396-P.397

遊廓があった本町の北側に、料亭の「船津屋」があります。

「船津屋」は、泉鏡花の小説「歌行燈」の舞台ともなった料亭で、格式の高い料理旅館でした。

歌行燈の碑が建てられています。

「船津屋」の隣にある 料理旅館「山月」は、かつての桑名宿の脇本陣でした。

大日本商業別明細図*1 によると、このあたりは、桑名貸座敷組合があった場所ですが、現在は花街の名残と思われる料理屋が点在しています。

貸座敷組合の南側には、芸妓組合がありました。*1

昭和12年の大桑名案内*2 には、桑名廓案内の項があって、江戸町「東洋軒」の名があります。

現在もこの付近は江戸町と呼ばれています。

西側の通りにある割烹料理店。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)「桑名町 西桑名町」

*2 山田林平:大桑名案内(山田林平,1937)P.108

尾久の東京女子医科大学く。周囲は、商店街と住宅地です。

このあたりは、尾久三業の待合などがあったエリアです。

待合の「満佐喜」があったあたり。阿部定事件の舞台となった場所です。阿部定事件とは、昭和11年、阿部定という31歳の女性が、待合「満佐喜」で男と一週間もいつづけた末にその男を絞殺し、さらに、その股間のイチモツを根元から切り落として懐に携え逃亡したという事件です。*1

現在は、このような事件があった現場とは思えない閑静な住宅街となっています。

【参考文献】

*1 壬生篤:荷風!vol.2(日本文芸社,2004)P.75-P.79 阿部定事件の現場をゆく

今回は、尾久(おぐ、東京都荒川区)の町並みと風俗を散歩します。

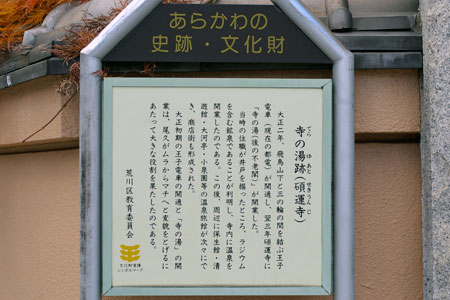

尾久は、明治時代以前は農村(ムラ)でしたが、大正時代に急速にマチ化が進行しました。そのきっかけとなったのが、大正2年の王子電車(現、都電荒川線)の開通と翌3年に開業した「寺の湯」でした。*1

寺の湯は、碩運寺の住職松岡大機が鉱泉を掘り当て、「寺の湯」と称した温泉を開業したもので、のちに、「不老閣」として独立しました。やがてその人気にあやかるようにして、この地にいくつもの温泉旅館が開業し、このことが尾久三業の礎となりました。*1

こうして登場した花街・尾久産業地を中心に、その後は尾久地区の商店街が発展しました。*1

付近の電柱番号札には、「新地」の名が見られます。

【参考文献】

*1 八木橋伸浩:都市周縁の考現学(言叢社,1995)P.166-P.167

玉名温泉は、熊本県菊池川流域の菊池温泉、山鹿温泉などとともに、「菊池川温泉郷」の一つの温泉町です。

温泉大通り。かつてのこの付近には「玉名温泉券番」がありました。

玉名温泉券番があったあたりは、現在は温泉大通りが拡幅されていて、当時の面影はありません。

玉名温泉の看板。

【参考文献】

*1 善隣出版社:玉名市・岱明町・横島町・天水町・玉東町(善隣出版社,1971)P.25

大正時代の温泉津には、芸者仲介・検番が4軒、芸者置屋が7軒と多く、港町と温泉街としての賑わいを見せており、検番1軒で20~30任の芸者を抱えていました。*1

また、髪結い5軒、人力車夫3軒、あんま4軒、まんじゅう屋、せんべい屋などのお土産店、写真館、時計店、カフェやアイスキャンディを売る店などもあり、温泉街の風情が漂っていました。*1

大西検番があったあたり。*1

現在、薬師湯温泉があるあたりには、カフェ・芸者の「小金屋」がありました。*1

【参考文献】

*1 温泉津町教育委員会:温泉津(温泉津町教育委員会,1999)P.67-P.61

今回は、長洲(大分県宇佐市)の町並みと風俗を散歩します。

駅館川の川岸。日豊本線(写真右奥)の鉄橋の近くの長洲には、通称「十二軒長屋」と呼ばれた花街がありました。*1

現在は、数えるほどの飲食店が残るのみです。

料理屋(飲食店)だったと思われる建物。

現在は、スナック店が数店舗営業中です。

【参考文献】

*1 郷土出版社:中津・宇佐・豊後高田今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.62-P.63

今回は、日奈久(熊本県八代市)の町並みと風俗を散歩します。

日奈久温泉は、今から600年ほど前、1409年(応永16年)に発見された熊本県最古の湯治場です。

江戸時代の末には温泉町につきものの花街もありました。*1

金波楼は、創業100周年を迎える老舗旅館で、国の登録有形文化財(建築物)として登録されています。

広々とした玄関。

夜の金波楼。

【参考URL】

*1 八代地域振興局:八代歴史物語「日奈久物語」

花街の南端にある木造の建物。

屋根の部分の装飾。

赤線跡を歩く.完結編*1 に掲載されてるタイルの装飾。

建物の下部全体が黄色のタイルで装飾されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.24

川原通りの南端にある料理店。

地元の方の話によると、花街だった頃の名残を残す建物だそうです。

丸窓まどの外観に特徴があります。

重厚な木造の建物です。

墨俣の町の入口には、商店街らしいアーチがあります。

北側の通り(墨俣一夜城跡近く)は、かつては料亭などが建ち並ぶ花街だった場所です。

現在は、花街の面影はありません。

現在の本町商店街。昭和54年の商業統計によれば、墨俣町には、小売業124軒、飲食料品小売業29軒、飲食店37軒などがあり、料理屋、歯科医院が多いことが、他の町村では見られない墨俣町の特徴でした。*1

【参考文献】

*1 すのまたのあゆみ編集委員会:すのまたのあゆみ(墨俣町教育委員会,1982)P.208-P.209

蔵造りの町並みが広がり、観光客が絶えない川越の「一番街」から西に折れると、料亭の「山屋」があります。「山屋」は、明治初年からここで営業を続ける料亭で、大正から昭和初期の、花柳界が最も華やかだった時期の面影が今も残る店として知られています。*1

緑に囲まれた料亭。

川越は芸どころで、ちゃんとした芸者さんが何人もいました。芸事にうるさく、風紀が厳しかった川越では、芸者が男性客と寝ることは許されませんでした。

料亭「山屋」の前の通りは、観光地である「一番街」から少し入ったところですが、ここには、昔の情緒が残っています。大正期の洋風建築で有名な埼玉りそな銀行川越支店(写真右奥)が見えます。

【参考文献】

*1 朝日新聞さいたま総局:さいたま文学紀行 作家たちの描いた風景(さきたま出版会,2009)P.128-P.129

当時の面影が残る旧市村旅館。

現在も往時の木造家屋が残っています。

旅館近くの細い路地。

旅館の裏口。風情のある石畳が印象的な風景です。

今回は、川越(埼玉県川越市)の町並みと風俗を散歩します。

川越には、喜多院の手前、西小仙波町に、遊廓が存在しました。*1

喜多院へ通じ道路には、旅館だった建物があります。

同じ建物を側面から見たところ。

現在、食事処となっている建物。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.100-P.101

戸倉上山田温泉の南側のはずれに、温泉資料館があります。

温泉に関する貴重な展示品がたくさんあります。

当時の温泉の芸妓の展示コーナー

戸倉上山田温泉の芸妓の写真。

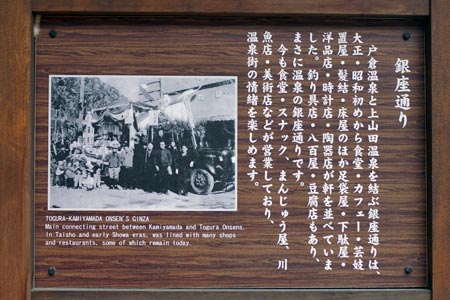

戸倉温泉の銀座通りは、千曲川寄りの戸倉温泉通りと上山田温泉本通り(温泉街のメインの通り)を結ぶ通りです。

上山田温泉本通り側には、「銀座通り」と書かれた通りの入口を示す看板があります。

銀座通りは、かつてカフェや料亭が建ち並ぶ花街でした。

上山田の芸妓屋は、銀座通りの「エビス屋」が始まりと言われています。*1

通りの随所に華やいだ雰囲気が見られます。

【参考文献】

*1 乙部泉三郎,高野博夫:長野県戸倉上山田温泉のあゆみ(観光文化社,1960)P.85

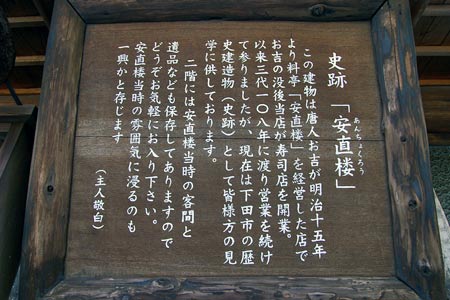

総領事タウンゼント・ハリスのもとへ侍妾(じしょう)として奉公にあがったお吉ですが、維新後は芸妓として流浪の果てに下田へ戻り、料理屋「安直楼」を開業します。

安直楼は、最初は盛況でしたが、次第にお吉の前歴などの風評をまき散らされて、客足が遠のき、2年後に廃業しました。

安直楼の後は、寿司店として営業していました。

現在、資料館としての営業は中止しているようです。

東武日光線の新鹿沼駅近くの国道293号(例弊使街道)沿いは、鹿沼宿の本陣や脇本陣などが集まっていました。石橋町から下材木町にかけては、多くの旅籠屋(旅館)があって、なかには、飯盛女を置いて、売春行為をさせる遊女屋もありました。*1

大沢楼があった足利銀行鹿沼支店付近。*1

竹沢楼は、現在の合同タクシー付近にありました。*1

石橋町から下材木町方面を見たところ。

明治41年頃、現在の下田町二丁目付近に遊廓(新地)が建設されましたが、このとき、旧旅館街から、竹沢楼、清水楼、柏木楼、小林楼、新藤楼の五軒が移転したため、新地は、”五軒町”と呼ばれました。

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.179-P.182

桶屋町は、道路を隔てて東西に延びています。東の桶屋町は、昭和初期の建物が並ぶ住宅街となっています。格子の窓や、二階には木の手すりも多く残っています。*1

三代続く医者のお宅。*1

西の桶屋町は、遊廓があった柴屋町に接しているため、飲食店が軒を連ねています。建物には、昔、芸者置屋さんだった雰囲気が残っています。*1

桶屋町は、揚屋町として栄えました。遊客は、この揚屋へあがり、置屋から遊女を呼び出し、遊興を楽しみました。*1

【参考文献】

*1 大津の町家を考える会:大津百町物語(サンライズ出版,1999)P.62

南片町の妙法寺周辺には、スナックや料理屋が点在していて、色町の風情を感じます。

和風の佇まいがよく似合います。

「和風スナック」と書かれた料理屋の建物。

新しい建物ですが、こちらも「和風スナック」と書かれています。

現在、秋田市料亭組合に加盟している料亭は、志田屋、濱乃家、あきたくらぶ、川寿、銀なべ、いくよ、東光くらぶ、松下、かめ清、の9店があります。*1

そのうちの1軒「濱乃家」が川反通りにあります。

料亭「濱乃家」。

門柱に「濱乃家」の屋号。

川反の殷賑を支えるエネルギーを感じる空間です。

【参考文献】

*1 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.9

今回は、秋田(秋田県秋田市)の町並みと風俗を散歩します。

秋田市川反(かわばた)は、古い歴史を持つ市民遊興の地として、全国的に名声が轟いています。*1

川端(川反)は、秋田市内の旭川の岸に芸者屋・料亭等軒を並べた一廓にあって、元は米町にあった遊廓と一緒だったのが、明治20年頃の大火の際、遊廓は市街外れの南鉄砲町に遷され、芸者屋は分離して旭川橋畔川端に移ったものです。*2

二丁目橋交差点を渡った川反通りの入口にあたる歩道脇に、「川反さいぐきたなあ」(=川反へようこそ)」と書かれた大きな行灯(あんどん)が設置されています。

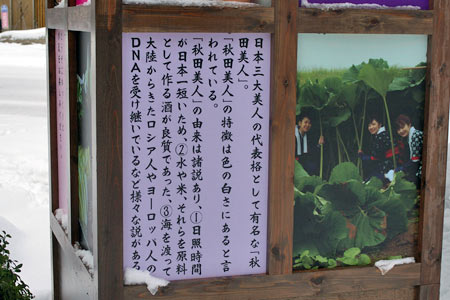

川反芸者は、純粋な秋田っ子でなければならず、それ故、子供の頃から養子入籍をさせて舞妓に、舞妓から芸妓に仕立て上げ、移入はほとんど無かったことから、舞妓が多いのが特色で、特有の「川端情緒」なるものが醸し出される原因の一つはここにありました。*2

「全国花街めぐり」の著者の松川次郎さんは、秋田美人と川反芸者について、「新潟から秋田、津軽に一大美人系があり、色白く皮膚は滑らかで頭髪が美しく、性格はしとやかで東京風のおきゃんな面白い芸者は稀であるが、情合は甚だ濃厚。」*2 と述べています。

【参考文献】

*1 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.8

*2 松川二郎 著:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.708-P.717

船川港のあけぼの町(通称奥町)には、飲食店が道の両側に軒を連ねて立ち並び、その一角に十指に余る二階建て作りの料理屋(割烹といった)がありました。そこで働く女中の中に「女郎」と言われる女が居て、当時入港の多かった貨物船の乗組員や近郊近在の若者達の遊び場所として繁昌を極めました。*1

若者が奥町へ行って遊ぶことを山羊買いと言いました。1

一説には、昔は山羊という動物は珍しく、それが何処かで山羊が飼われていたので、若者達がそれを見に行くと称して、実際は船川のあけぼの町へ遊びに行ったことから「山羊買い」と呼ばれたという説があります。1*2

根っからの山羊買い好きの人は、二~三日は「いつづけ」たそうです。*1

旧町名の名残でしょうか。「あけぼの」という店名の店がありました。

【参考文献】

*1 佐藤尚太郎:漁村風土誌(秋田文化出版社,1984)P.86-P.88

【参考記事】

*2 風俗散歩(男鹿):船川

今回は、琴平(香川県仲多度郡)の町並みと風俗を散歩します。

琴平には、山腹の社殿までの石段の数の多さで有名な金刀比羅宮、通称「こんぴらさん」があります。

表参道には参詣者が常に往来し、それに面して大型旅館・ホテル、参詣者向けの土産物屋が並びます。

古い門前町としての琴平の遊廓は、金山寺町(現在の通町、小松町)にあって、茶屋、賭場、富くじ小屋、芝居小屋などが建ち並ぶ遊興の地でした。しかし、一般の商店や旅館との混在は風俗上有害であるという理由から遊廓は明治33年(1900年)に、現在の栄町に移転され、新地と呼ばれることになりました。*1

金山寺町は、色街という性格は失いましたが、「琴検」と通称された芸妓検番が置かれ、娯楽の地として賑わいを続けましたが、時代の推移とともに衰退し、昭和56年(1958年)に検番も廃止されました。*1

地元の方の話によると、最後に検番があったのは、現在の饅頭屋の「灸まん」がある場所でした。

【参考文献】

*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」

宮川町は、もと”男色”の街でした。寛永6年(1629年)、遊女歌舞伎が禁止されると若衆歌舞伎が脚光をあびるようになり、宮川筋に若衆の宿が軒をならべ始めました。若衆とは12歳から18歳くらいまでの元服前の美童のことです。若衆歌舞伎の興行で出演する美少年は、終演ともなれば客に呼ばれて座敷へ出向き、酒宴のとりもちなどをやっていましたが、”売色”に転じることもありました。*1

この美しい若衆たちが、歌舞伎の女形の起こりであると言われています。*2

現在の宮川町は花街で、2007年1月現在、お茶屋37軒、芸妓40人、舞妓28人を擁しています。*2

夜になると艶めかしい雰囲気に包まれます。ときおり、三味線の音色が漏れ聞こえてきます。

鮮やかな照明の演出です。

入り組んだ路地にもお茶屋が並んでいます。

【参考文献】

*1 渡会恵介:京の花街(大陸書房,1977)P.232-P.239

*2 相原恭子:未知の京都(弘文堂,2007)P.56

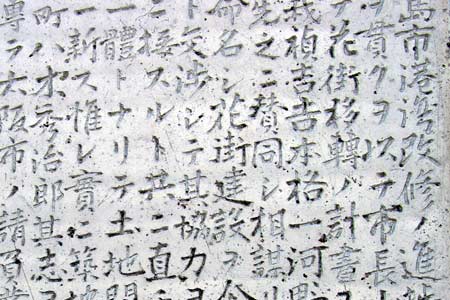

祇園新橋通りに、お茶屋さんの信仰を集める辰巳稲荷神社があります。

石柱には、花街の関係者と思われる名前が掘られています。

朱の鳥居と玉垣が、統一的な通りの景観にメリハリをつけて引きしめています。*1

近くの巽橋で舞妓(のモデル?)さんが記念撮影を行っていました。

【参考文献】

*1 京都新聞社:新・都の魁(京都新聞社,1989)P.42

国道1号線沿いの五条大橋のたもとから脇道を入ると五条会館(旧五条楽園歌舞練場)があります。

現在は、さまざまな催し物に活用されています。

異空間に迷い込んだような静けさが広がります。

3階建ての壮大な木造建築。

足尾銅山全盛時代には30軒からの妓楼がありましたが、大火で全滅し、その後は、芸者とダルマ(私娼)が生まれました。*1

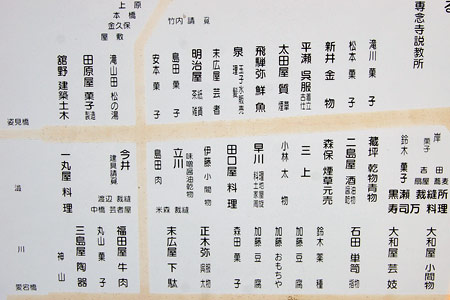

通洞駅前の案内板には、「明治40年発行 栃木県営業便覧」による松原地区の町並みが掲載されていて、地図には、「末広屋 芸者」「大和屋 芸妓」「中橋 芸者屋」などの記述があり、この一帯が花街だったことがわかります。

芸者屋の末広屋があったと思われるあたり。

見番に籍を置く芸妓たちは娼婦ではありませんでしたが、鉱山の町という場所柄だけに芸妓一筋に貫いたという話はあまりなく、お座敷の宴会が終わったあと、懇ろになった芸妓と奥の小座敷にしけこんで、交わりをしました。数年前に火事で焼けてしまいましたが、姿見橋近くの割烹旅館「一丸」の奥の方にも小座敷がいくつもありました。*2

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂, 1929)P.214-P.215

*2 三浦佐久子:足尾万華鏡(随想舎,2004)P.151-P.152

江戸時代の初期、富山の色町は、飯盛女が許可されていた旅籠町、自然発生的にできた岡場所の稲荷町、北新町の3か所でした。1841年(天保12年)、旅籠町の妓楼をすべて北新町へ移したことから北新町は城下最大の色町となりました。*1

その後、北新町は、維新を迎えて誕生した桜木町*4 に一部が移ったため、ややさびれましたが、それでも桜木町につぐ繁栄を保っていました。しかしここもすっかり町なかに取り囲まれ、なにかと悪影響が出てきたので、1895年(明治28年)、富山県庁はこの色町を清水町に移転することを命じました。*1

清水田んぼを埋め立てて作られた東新地(あずましんち)は、南町、仲の町、北の町と三筋の町に区画され、東廓(ひがしのくるわ)とも呼ばれました。桜木町から移った妓楼もあって、桜木町をしのぐ不夜城になりましたが、規模の小さいものがほとんどで、格式のある妓楼はみな桜木町に残りました。そこで必然的に、桜木町は芸をうる芸妓本位を特色にし、東新地の方は、からだを売る娼妓本位を特色とし、ふたつの廓はそれぞれの特色を分け合いながら発展をつづけました。*1

「いたち川流域に繁栄した戦前の町並」*2 を見ると「加賀屋」、「楽園」など、現在の料亭の屋号が記されています。村田屋は、東新地の頃から営業しているそば屋さんです。

料亭「川柳」。*2

阿部定事件(昭和11年に起きた猟奇的殺人事件)の犯人の阿部定は、事件発生の約10年前、この東新地の平安楼という芸妓屋で働いていました。*3

【参考文献】

*1 坂井誠一:わが町の歴史・富山(文一総合出版,1979)P.179-P.183

*2 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004) 付録の地図,P.276

*3 堀ノ内雅一:阿部定正伝(情報センター出版局,1998)P.60

【参考記事】

*4 風俗散歩(富山):桜木町

電鉄魚津駅前の現在の新宿と呼ばれている界隈は、魚津の中心的な商店街です。

駅前の路地に、飲み屋横丁には、昭和の雰囲気が残っています。

写真の奥に見えるのは、富山地方鉄道の高架です。

全国花街めぐり*1 によると、魚津の花街は、旧町名で、田方、東小路、本江町にまたがった区域にありました。このうちの田方は現在の新宿のあたりでした。

今回は、岩見沢(北海道岩見沢市)の町並みと風俗を散歩します。

三条の盛り場に、岩見沢では一軒だけ残る木造料亭の割烹酔月(すいげつ)があります。*1

「酔月」は、岩見沢市中心部にある割烹料理店で、大正3年の創業、かつて炭鉱が栄えた頃に接待や宴会で使われていた老舗です。現在の建物は昭和8年建築当時の遊廓建築の雰囲気を残しています。*2

付近は遊廓を含む花街でしたが、大正末の大火後、遊廓は郊外の元町中の島に移転しました。*1

「赤線跡を歩く.完結編」*1 と同じアングルから。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.35

【参考URL】

*2 北海道空知総合振興局地域政策課:そらち産業遺産と観光「割烹酔月」

昭和の初め、留萌遊廓には、日勝亭、丸一楼、桃開楼、一二三楼、北越楼などの遊廓、恵比寿屋、菊谷、今新、喜楽亭、富久元などの料亭が建ち並び、そのまわりには、カフェータツミ、ミニオン、カフェー太陽、第一モンパリ、ギンザ、藤美などの洋風カフェーが取り囲んでいました。*1

そのうちの一軒、料亭の「富久元」と思われる遺構が残っています。

どっしりとした和風の建物です。

料亭時代の面影が感じられる2階部分。

建物の裏側へ回ると、「富久元」の屋号が見えます。

【散歩地図】

【参考文献】

*1 福士廣志:留萌いまむかし(留萌市開基120年・市制施行50年開港60年記念事業実行委員会,1997)P.112-P.113

米子市灘町に京都風で数寄屋普請の屋敷の遺構「灘町後藤」があります。港に近い内町にある後藤家の住宅「国指定重要文化財」と区別するために「灘町後藤」とよばれています。当初は住宅として使われましたが、終戦後、一時期進駐軍が利用しました。また、昭和31年以降、十数年間は料亭「好日荘」として活用されました。*1

漫画家の水木しげるさん夫妻はこの「灘町後藤」で結婚式を挙げました。(「ゲゲゲの女房」*2 に、「式場は米子の灘町後藤のお屋敷でした。」と書かれています。)

広大な敷地の3面(東、南、西)は板塀(犬矢来つき)で囲まれています。現在は、人が住んでいないこともあって、痛みが進んでおり、早急な修繕がのぞまれています。*1

北側から見た2階建ての主屋。

東側には、洋館と裏門があります。*1

【参考文献】

*1 鳥取県教育委員会:鳥取県の近代化遺産(鳥取県教育委員会,1998)P.177-P.179

*2 武良布枝:ゲゲゲの女房(実業之日本社,2008)P.42

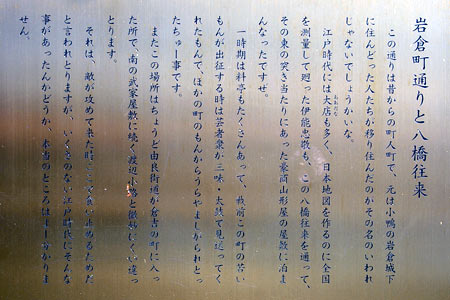

倉吉の旧市街の岩倉町は、料亭などの商店が立ち並ぶ賑やかな通りでした。

案内板によると、この通りは、昔からの町人町で、江戸時代には大店も多く、一時期は料亭もたくさんあって、戦前この町の若いもんが出征する時は芸者衆が三味・太鼓で見送ってくれたそうです。

地元の方の話によると、西岩倉町の通りには花街の名残と思われる旅館の建物が最近まで残っていたそうですが、現在はその面影はありません。

大正3年の「倉吉案内記」によると、芸妓検番事務所が越中町(西岩倉町の西隣)にあり、芸妓の総数は42名だったと記されています。*1

東岩倉町の倉吉淀屋の前に駐車場になっている空き地があります。地元の方の話によると、ここに残る礎石は料亭の建物が建っていた名残だそうです。また、この料亭の隣には遊廓があって、格子がついている建物が最近まで残っていたそうです。

【参考文献】

*1 柴田文次郎:倉吉案内記(桑田書店,1928)P.71

現在の船町付近は、かつては桜町と呼ばれる花街でした。

明蓮寺、善教寺、天満宮の門前の要素が強く、町名も艶っぽく「桜町」と呼ばれました。(写真の案内板より)

全国女性街・ガイド*1 には次のように紹介されています。「芸者は市内中央の桜町界隈にあって275名の殷盛ぶり。但し、五分の四は芸者というより酌婦級である。」

この付近には、「中津合併検番」と「櫻券芸妓組合事務所」の2軒の検番がありました。*2

現在も料理屋が建ち並んでいて風情のある町並みです。

割烹旅館。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.201

*2 米村六松:最新中津町全圖(都市調査協會,1925)

杵築の城下町には、江戸時代からの町家の遺構が数多く残されています。*1

北新町の近藤医院は、一部に洋風建築を模した部分がある明治42年の建物ですが、元は「旭屋」という屋号の遊廓の建物でした。*1*2

この建物には、日本人オペラ歌手の草分けとされる藤原義江さん(藤原歌劇団の創設者)が幼少の頃に居住していました。*3

藤原義江さんの女性遍歴は有名でした。雑誌の取材記事「果てしなき”性”への執念<告白>(わが老後の性生活)」*4 の中で、当時74歳だった藤原さんは、次のように述べています。

「私には恋愛のない日はない。毎日が恋愛を食べているようなものだから。恋愛の相手の女性はそう、下は10代から上は60代まで数限りなくいたが...」

背後に建つ3階建ての客室は、大正8年の建物です。*1

内部には庭園があります。

【参考文献】

*1 杵築市:伝統的建造物群保存対策調査報告書(杵築市教育委員会,1981)P.75,P.91

*2 松川洋輔,他:日本建築学会研究報告. 九州支部.計画系(2006)「近藤医院(旭屋建物・三階楼)についての実測調査による研究」P.757-P.760

*3 藤原義江:藤原義江(日本図書センター,1998)P.13-P.15

*4 藤原義江,他:潮(1972.11)P.240-P.241「果てしなき”性”への執念<告白> (わが老後の性生活(特集))」

現在の花咲町(掃部山公園の東側一帯)付近には、掃部山(かもんやま)と呼ばれる花街がありました。*1

横浜駅(現在の桜木町駅周辺)周辺は、明治末期から商業の町として発展を続け、中でも横浜船渠株式会社(後の三菱重工業株式会社横浜造船所の創立は、ドック周辺の店の繁盛につながっていき、岩亀横丁などを中心に飲食店ができるようになりました。さらに会社の応接室のように、掃部花街の利用も多くなっていき、掃部山の芸妓組合は35店をもって顧客に好評でした。*2

地元の方の話によると、写真の通りには料亭が建ち並び、三味線の音が漏れ聞こえ、とても情緒があったそうです。

現在は、住宅地となっていて花街の面影はありません。

昭和31年(1956年)の住宅地図によると、この付近には、料亭の「ぼたん」「みどり」「雅の家」や芸妓置屋が建ち並んでいました。*3

掃部山公園の入口。「掃部山」の名前が唯一残っている場所です。井伊直弼が名乗った「井伊掃部頭(かもんのかみ)直弼」に因んで「掃部山」と呼ばれるようになりました。

【参考文献】

*1 横浜市:横浜市史稿.風俗編(横浜市,1932)P.545-P.546

*2 中区制50周年記念事業実行委員会:横浜・中区史(中区制50周年記念事業実行委員会,1985)P.490-P.492,P.515

*3 経済地図社:西区明細地図(経済地図社,1956)P.41

江戸時代、幕府から公認された遊廓は、大阪「新町」、京都「島原」、江戸「吉原」の3か所でした。その中でも大阪の新町が最も古いと言われています。単なる遊廓として利用されるだけでなく、武士や商人たちの社交場や商談場という使われ方もしました。*1

新町遊廓は、郊外に置かれたため、遊廓の揚屋の庭園はかなり広い面積を占めていました。庭園をつくって四季の変化を味わえるようにしていた点は、江戸時代らしい余裕でした。また、新町では、客寄せに桜が植えられていました。桜の咲く時分に、太夫と天神が町の中を着飾って練り歩いたので、見物人がそれを見ようと押し寄せました。*2

近松門左衛門の人形浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡」は、ここを舞台にした名作で、ここに植えられた桜並木は「九軒桜堤」と呼ばれました。「新町九軒桜堤の跡」という碑が新町北公園の隅に建てられています。*1

「夕霧阿波鳴渡」は、新町の遊廓を舞台にした名作で、美しい遊女の「夕霧」に惚れて通いつめてスッテンテンになり、親に勘当されていた伊左衛門の物語です。

新町北公園のすぐ近くに、歌舞伎役者の中村鴈治郎(初代)の碑があります。中村鴈治郎は、新町遊廓の妓楼扇屋に生まれました。

【参考文献】

*1 中村哲:写真で見る消えた大阪の宝(日本機関紙出版センター,2010)P.84-P.85

*2 飛田範夫:グリーン・エージ(2003.9)P.42-P.45「都市における植物文化–江戸時代の大阪(5)新町遊郭の庭園 」

今回は、堀江(大阪市西区)の町並みと風俗を散歩します。

堀江の地は、かつては、東を西横堀川(埋立。阪神高速1号環状線北行き)、西を木津川、南を道頓堀川(西道頓堀川)、北を長堀川(埋立。長堀通)に囲まれた島の地域で、中央を東西に堀江川(埋立)が流れていて、「堀江」の地名の通り「水都大阪」を象徴する町でした。

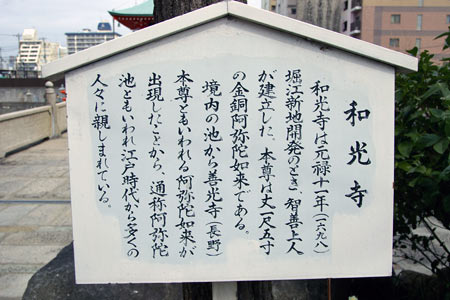

北堀江に和光寺があります。

和光寺は、元禄11年(1698年)、堀江新地が開発されるときに建立されました。

堀江新地には遊廓があって、和光寺には、芸妓がお参りに訪れました。*1

当時、浄光寺にあったた銀杏の木の影が振袖姿の高島田(芸妓や遊女が好んで結った髪型)の髪型をした美女が手を合わせている様に見えたので、「娘銀杏」と呼ばれていました。1843年(天保14年)頃より、その影はあみだ池の方向を拝み、目は堀江の遊廓を見ているようだと人々は騒ぎ始めました。これに対し奉行所が銀杏の上半分を切り落として影が見えないようにしてしまいましたが、そんな頃、和光寺境内にあった銀杏の樹が花魁の頭のように茂ってきたので、「切り落とされた娘銀杏が花魁となって現れた。」と人々は驚き、以来、「花魁銀杏」と呼ばれるようになりました。*1

現在、名物の銀杏は幹を残すのみとなっています。

【参考文献】

*1 中村哲:写真で見る消えた大阪の宝(日本機関紙出版センター,2010)P.108

円山町のラブホテル街。昔は料亭街でした。

そのうちの1軒。建物の角に料亭時代の遺構の礎石が残っています。*1

京都の町並みなどでよく見かける鬼門除けの隅切りの三角地帯でしょうか。

自動車が角を曲がるときに塀を傷つけたり敷地に乗り入れたりするのを防ぐために置かれる「カドイシ」に似ています。

道路側から見ると、「料亭宮よし」の名前が彫られています。*1

【参考文献】

*1 村松伸,東京大学生産技術研究所村松研究室:シブヤ遺産(バジリコ,2010)P.175

宮古島の中心街である平良(ひらら)は、戦前から「寄留商人」と呼ばれる島外からの外来商人で賑わい、それに伴い、料亭街を形成していました。料亭はサカナヤーと呼ばれ、遊廓を兼ねている場合が多かったそうです。*1

現在は、スナック街になっています。

料亭が密集していたあたり。*1

旅館だった建物。

【参考文献】

*1 堂前亮平:沖縄の都市空間(古今書院,1997)P.107-120

辺野古の社交街には、「Club」、「Bar」と書かれたコンクリートの建物が数多く残っていています。

「バー」と「ホテル」の両方の名前が残る看板。どちらかに転業したのだと思います。

バーの後は、電気店に転業したようです。

派手な色のコンクリート製のバー跡。入口のドアは木製です。

今回は、辺野古(沖縄県名護市)の町並みと風俗を散歩します。

普天間飛行場の移転先の候補地として揺れる辺野古ですが、ベトナム戦争当時は、キャンプシュワブ近くのバー街として、賑わいました。*1

現在もスナックが営業中です。

バー街の入口近くに社交業組合の建物があります。

「地域と共に歩むが我らがねがい」と書かれています。

入口の壁の各国の国旗がデザインされています。

*1 高嶺朝一:知られざる沖縄の米兵(高文研,1984)P.185-P.190

静養地だった森ヶ崎鉱泉に芸妓屋ができたのは大正11年(1922年)でした。この時の芸妓屋は8軒、28人の抱え芸妓を擁していました。*1

当時の旅館に「盛平館」、「平盛館」などがりましたが、現在、「森ヶ崎十字路」の交差点近くに「盛平」と「平盛」の屋号のある蕎麦屋と米屋があります。

森ヶ崎本通り。

他にも古い建物が何軒か残っています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.236-P.238

外堀通りを一本西へ入るとと、点々と割烹が残る一画があります。

旧料亭は、赤坂の街の中に混在しています。

「木の下」、「つる中」など、当時の料亭の屋号が現在も残されています。

風情のある小路。向こう側は外堀通りです。

赤坂は、日本の政治の中心である永田町から最も近い位置にあり、明治から昭和中期までの間、日本の中枢部の人々の社交場として発展しました。*1

昭和5年になると、赤坂の芸妓家は140軒、芸妓数は408名、この他に、待合、料理屋111軒となり、新橋に勝るとも劣らない規模を備えました。*2

昭和47年の調査では、赤坂2丁目交番の隣に人力車夫溜り「大新」があって、写真の右側の坂道には、人力車が数台並んでいました。*1

赤坂見番があったあたり。*1

田町通り(現在はエスペラナード赤坂)は、かつては料亭街でしたが、現在は芸者衆の姿は皆無で、クラブやスナックが建ち並ぶ町に変貌しています。*3

この付近には、赤坂屈指の名門料亭だった「川崎」がありました。*2

田中角栄元首相は、1970年11月25日の昼、料亭「千代新」(現在はファミレス)に週刊誌「女性自身」の関係者を招きました。同誌が田中氏との間に3人の子をもうけた元神楽坂芸者を取材、書こうとしたのを阻止するのが目的でした。結果として、「女性自身」は折れましたが、編集長代理として同席していた児玉隆也氏は、このとき「もう一人の女」の存在を知り、数年後、そのレポート「淋しき越山会の女王」が脚光を浴び、田中政権崩壊につながりました。*2

【参考文献】

*1 松沢光雄:繁華街を歩く東京編(綜合ユニコム,1986)P.171-P.195

*2 金賢:荷風!Vol.17(2008.9)P.24-P.28「東京オリンピックが変えた街③赤坂」

*3 小林奈津子:散歩の達人(1999.6)P.30-P.31「どこか一線を画す大人の赤坂」

白山花街の南側には、現在も当時の料亭の建物がわずかに残っています。

旧花街の南端に、元料亭の濱乃家の建物があります。

美しい木造建築です。

玄関付近。

2階部分に、「濱乃家」と彫り抜かれています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.139

白山に商家が建ち始めたのは日清戦争の頃で、現在の柳町仲通りに「新開地」と呼ばれる歓楽郷ができ、陸軍砲兵工廠(現在は東京ドーム)に通う職工さんなどの往来で賑わいました。日露戦争の頃になると、樋口一葉の「にごりえ」の舞台にもなった銘酒屋ができて、はじめて酌婦がホステスとして現れるようになったのが、白山花街ができるまでの濫觴(らんしょう)でした。*1

「大正時代における白山花街分布図」*1 を見ると、現在の白山仲通りにある商店街付近は、花街の北側に位置します。

現在、その面影はありません。

花街の北東側。住宅街になっています。

付近の電柱には、「三業」と書かれたプレートがあり、当時この一帯が花街だったことが解ります。

【参考文献】

*1 浪江洋二:白山三業沿革史(雄山閣出版,1961)P.9,P.159

大工町のソープランド街の入口。ここには数年前まで「水戸大工町三業組合」と書かれたアーチがありましたが、現在は撤去されています。

ソープランド街には、かつてここが花街であったことの名残と思われる料理屋などが現在も営業中です。写真の寿司屋さんの隣はソープランドです。

「ムサシ」と書かれた黒板塀。

「ムサシ」の隣にあった和風のスナック。

今回は、水戸(茨城県水戸市)の町並みと風俗を散歩します。

水戸市大工町には、ソープランド街があります。

周囲はソープランドた建ち並ぶ一画ですが、その中に三業組合の建物があります。

入口付近。近代的な鉄筋コンクリ-ト造りの建物ですが、料亭の風情を感じるデザインです。

建物の後側。

大王地の旧料亭街には、スナックの建物が混在しています。

十字路の角にあるスナック。

スナックが建ち並ぶあたり。フィリピンの店もあります。

和風の建物ですが、現在はスナックとして営業中です。

江戸時代、新宮は上方と江戸を結ぶ海上の要衝で、木材や薪炭の集散地として栄えました。熊野速玉大社南側に、大王地と呼ばれる旧花街がありますが、新宮が「南国の宝石」と呼ばれたころの殷賑が見てとれます。*1

飲食店やスナックが軒を連ねますが、老舗の建物も多く残されています。

かつて、料亭だったと思われる建物が建ち並びます。

入口にタイルの装飾がある和風の建物。

【参考文献】

*1 和賀正樹:熊野・被差別ブルース(現代書館,2010)P.17-P.18

田辺新地には、現在も料亭として営業中の情緒ある建物が残っています。

「ぼんぼり」をイメージしたデザイン。

古い建物が並ぶあたり。

洋風の建物もあります。

田辺検番の芸妓・舞妓は、明治2年頃には約30名、明治末~昭和初めには120~140名で、舞踏、三味線など、田辺検番は紀州で最も優秀とされました。*1

【参考文献】

*1 田辺商工会議所:熊野検定(田辺商工会議所,2009)P.81

新井薬師の門前には、江戸時代から参拝客相手の料理屋が軒を連ねていましたが、関東大震災以前から料理屋と芸妓屋が盛んになり、大正14年に新井三業組合が創立されました。現在の柳通りの商店街の東側(写真の左側)が料亭街で、昭和初期に全盛期を迎えました。*1

現在、花街らしい雰囲気はほとんど残っていません。

芸妓置屋街は、柳通りの西側にありました。三業組合事務所(見番)は、現在の防災広場(写真奥)のあたりにありました。*1

住宅地図に記載されている旅館「おくみ」(現在はありません)は、料亭の名残かもしれません。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.187-P.188

今回は、奈良(奈良県奈良市)の町並みと風俗を散歩します。

元林院町が花街として形づくられたのは、明治5年、元林院に芸妓置屋(後に娼妓も置く)開業の許可を得た頃からでした。明治維新後、生活困窮者が都市農村を問わずあふれ、それだけでなく、士族制度の崩壊による士族の妻子の身売りもありました。「大枚80両をはたいて買い、それも彦根の士族の娘であった。十八歳、美人。」という触れ込みは、当時の人々に大いなる興味を抱かせました。*1

明治創業の料亭、明秀館のたたずまいが町並みに彩りを添えます。

正面奥の建物は、猿沢池畔にある魚佐旅館ですが、現在は鉄筋コンクリートのホテルになっています。*3

町家の格子や白壁は当時のままです。*3

【参考文献】

*1 勝部月子:花街の成立-奈良元林院の事例を通して(日本文化史研究.通号31,1999)P.45.P.48

*2 学習研究社:週刊日本の町並みNo.7(学習研究社,2004.12)P.16

*3 奈良市今昔写真集(樹林舎,2008)P.95

大正15年に開園した菖蒲池遊園(あやめ池遊園地)*1 の特徴は、戦前「あやめ新地」という花街が隣接していたことです。場所は、菖蒲池駅の南側です。つまり、駅を挟んで、北側にレジャーランド、南側に歓楽街が立地していたわけです。*2

現在、花街の面影はありませんが、昭和4年に開業したあやめ池温泉の跡地*1 のすぐ隣に古い建物が残っています。

料亭か旅館だったのかもしれません。

1階は改装されて医院になっています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(大和西大寺):あやめ池遊園地(2010.6)

【参考文献】

*2 奈良女子大学文学部なら学プロジェクト:大学的奈良ガイド(昭和堂,2009)P.240-P.243

所沢は、江戸時代に綿織物の集散地として栄え、国内初の飛行場ができたことでも知られます。旧市街地・銀座通りに並行するように流れる東川沿いには、かつて浦町とよばれ、花街でした。*1

現在、かつての浦町は静かな住宅街となっていますが、華やいだ昔をしのばせる建物が今も残っています。*1

矢羽根の戸袋などに、往時の名残を見ることができます。*1

屋号の「三好亭」の文字が残っています。

【参考文献】

*1 朝日新聞さいたま総局:さいたま文学紀行 作家たちの描いた風景(さきたま出版会,2009)p.148-P.149

今回は、伊勢(三重県伊勢市)の町並みと風俗を散歩します。

神社(かみやしろ)港は、伊勢市街を流れる勢田川の河口に位置します。

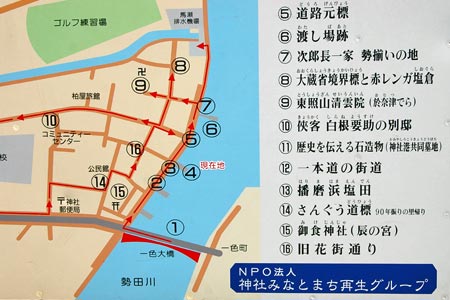

神社港には、江戸時代から遊廓がありましたが、こちらの案内板では旧花街通りと書かれています。

一色大橋から見た神社港。桟橋の奥が花街通りです。*1

清雲院(写真の地図の上中央)は、遊女が埋葬された寺院として知られています。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代日本遊廓志稿(日本炎災資料出版,2007)p.741,P.754-P.756

今回は、宮内(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

吉備津神社の門前町である宮内(みやうち)は、明治維新前までは山陽道でも屈指の花街でした。天保11年版の「諸国遊所番附」では、前頭として宮内が京都の先斗町や遠州の浜松の遊廓と肩を並べています。*1

宮内が遊里としてはじめて史上に名を出したのは、天正十年(1582年)、豊臣秀吉の高松城水攻めのときです。このとき備中に乗り込んだ兵士が付近の民家を荒らし、子女を犯すものが多くでたため、その取締りに困り、上方より多数の遊女を招致して宮内において花街としました。最盛期には、約100軒の花街が軒を連ね、300人の遊女を擁していました。*2

鳥居が残っている辻小路のあたりが宮内の中心街でした。*3

辻小路の西側に民家があります。

かつての遊女屋は、このような家屋だったのかもしれません。*4

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.44-P.45

*3 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.282,P.294

*4 三室清子:岡山大学教育学部研究集録 通号40(1974.08)「盆踊りの研究–岡山市吉備津の宮内踊りを中心として」P.39

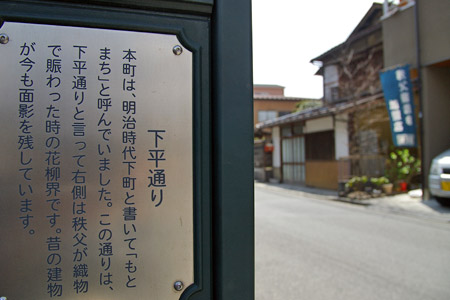

近世(明治時代)の秩父の町並みは、北から下町(もとまち)、中町、上町に分かれていました。このうち、下町では、織物業や自動車修理業などの商工業者が集まり、下町の西側の段丘崖を下りた地区には料亭や芸者置屋が軒を並べていました。*1

かつてこの付近が花街であったことを説明する看板。

料亭だったと思われる建物。現在はヨガ教室になっています。

大正14年(1925年)の「大日本職業別明細図 秩父及び其の付近」*1 を見ると、この場所には「花月」という屋号の建物がありました。現在もその屋号が引き継がれているようです。

【参考文献】

*1 石井英也:景観形成の歴史地理学(二宮書店,2008)P.103,P.115-P.117

金沢市街の南部にある「にし茶屋町」は、金沢の花街です。

かつての遊里ですが、現在は観光地化しています。

にし茶屋町の沿革を書いた碑があります。これによると、西茶屋町は、文政3年(1820年)に妓楼を区域限定で集め、石坂茶屋町が出来上がったのが始まりだそうです。

にち茶屋町から西側に坂を下っていくと、石坂のスナック街にたどりつきます。

旧「黄金」の建物の南側の路地に、レンガの塀が残っています。

ほとんど荒廃していない綺麗なレンガ塀です。

このレンガの塀は、元八代券番の塀です。*1

元八代券番の土地は、旧「黄金」の建物に隣接しています。*1

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

旧大森新地近くの美原歩道橋の南登口付近。

歩道橋に近接して美原観音があります。

境内の奥まったところに、人の背丈ほどの秩父青石を自然石のまま使用した「平林角蔵記念碑」が建てられています。*1

背面には、「大森新地創設十周年に当り之が出願者平林氏のために之を建つ 昭和九年九月廿三日 大森三業株式会社」とあります。この碑は、大森三業地創設に貢献し、その守り神として昭和7年、大森東1丁目の徳浄寺から三業地の裏鬼門に観音像を勧請した、平林角蔵のために建てられました。*1

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510

大森新地の入口付近。写真の左側の植え込み部分がかつての西堀跡です。*1

塀に囲まれています。

こちらもかつて料亭だった建物です。*1

昭和40年頃までは、芸妓は約60名いました。*1

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.227-P.229

今回は、平和島(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

大森新地は、現在の大森本町2丁目で、東は平和の森公園、西は美原の商店街に囲まれた地域にあった三業地です。その最盛期は、昭和8年から14、5年でした。*1

花街の中心部には、大森見番がありました。*1

料亭「沢田屋別館」があったあたり。沢田屋、つるやのカニ料理は有名でした。*1

現在は住宅地となっていて、花街に面影はほとんど残っていません。

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510

今回は、羽田(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

穴守稲荷は、現在は京浜急行羽田空港線の沿線に位置しています。この神社は元来は現在の羽田空港の敷地となっている場所にありましたが、昭和20年、進駐軍の命令によって強制的に移転させられ、鳥居だけは、ながらく空港の駐車場に立っていました。*1

これは、鳥居を壊そうとしたアメリカ兵が次々と病気や怪我をしたり、取り壊そうとした業者が倒産したりなどの不幸が起きた(進駐軍の傍若無人な行いに大鳥居がキレた。)ことがその理由だったようです。*2

鳥居は、平成11年に現在の場所に移設されました。鳥居には、「平和」と書かれた額がかかっています。*3

旧地の穴守稲荷の社背には、赤い鳥居が山積みにされ、貝類を集めた陳列場もあり、女陰に似た貝なども並べてありました。*4

鳥居の脇にある案内板。

案内板には、旧地の穴守稲荷の周辺の地図が掲載されています。穴守見番の場所も記されており(写真、左下)、この界隈が花街だったことがわかります。

【参考文献】

*1 奥須磨子,羽田博昭:都市と娯楽(日本経済評論社,2004)P.223

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.76

*3 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.35

*4 原浩三:性神探訪(八重岳書房,1970)P.134

才ノ森遊廓の近くの飲食店を営んでいたお虎さんは、通称「海軍ばあさん」*1 と呼ばれ、水兵たちに慕われていました。同じ頃、二代目「海軍ばあさん」として海軍の世話をしていたのが、「松政」(松政旅館)のお重さんです。*2

お重さんは、明治39年生まれで、大正15年から徳山駅近くの高級割烹料亭「松政」に勤めるようになりました。太平洋戦争の末期、人間魚雷「回天」の隊員から「お母ちゃん」と慕われていたお重さんは、後に、「回天の母」と呼ばれるようになりました。*3

「松政」は、糀町1丁目付近にありました。*4*5

昭和46年7月、「松政」は閉鎖になりました。*3 現在、その付近は、ピピ510に建て変わっています。*4

昭和33年の住宅地図*4 によると、現在のピピ510の脇の路地には、「ブラジル」、「マドラス」、「志のぶ」、「松の家」、「ゆかり」などの飲食店と思われる屋号が記されています。隣の松政旅館とともに、この界隈は繁華街だったようです。

路地をぬけて西側にまわり込んだあたりの雑居ビルには、風俗店と思われる店舗が入居しています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.229-P.231

*3 宮本雅史:回天の群像(角川学芸出版,2008)P.169-P.176,P.192

*4 中国文化図鑑:徳山市・南陽町詳細住宅案内図(徳山市東松原町,1958)P.17

*5 マツノ書店:昭和十年徳山市街明細図(マツノ書店,1996)

今回は、釧路(北海道釧路市)の町並みと風俗を散歩します。

釧路市内には、石川啄木ゆかりの場所が数多く残されています。

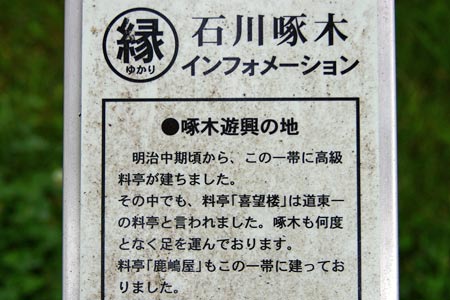

石川啄木は、「釧路新聞社」に就任のため、明治41年、23歳のときに、釧路駅に着きました。初めの頃は夜な夜な桃源郷の気分で紅灯の巷に遊びました。*1*2

喜望楼は、当時釧路第一級の料理屋で、啄木が釧路に来て初めて芸妓というものを知った場所でした。現在、喜望楼があった場所は、佐野碑園となっており、園内に喜望楼跡の碑が建っています。*2

料亭鹿島屋は、当時の新聞記者がよく集まった場所で、助六、市子などの芸妓がいて、啄木の艶種記事「紅筆便り」の取材源でした。「武冨私道」と呼ばれる緩い坂道の途中にありました。*2

坂を登りきったところに、「武冨私道」と書かれた小さな石碑(写真右下)が残っています。明治40年代は小さな酒場が並んでいて、啄木は何度もこの坂を上り下りしました。*1

【参考文献】

*1 永田秀郎:路街並み今・昔(北海道新聞社,2005)p.62,P.68-P.69

*2 鳥居省三:石川啄木 第2版(釧路市,1981)P.19,P.176-P.177

寄合町の本通り。明治末期の唯一の地図である「長崎丸山町、寄合町全遊廓細見図」*1 によると、当時は、この通りの両側に遊廓がびっしりと建ち並んでいました。

坂の途中に1軒だけ、当時の佇まいを残している建物があります。

「三島屋」という屋号の店だったこの建物は、現在はアパートとして使用されているようです。

玄関付近。

【参考文献】

*1 山口雅生:廓の娘(長崎花月史研究所,1973)

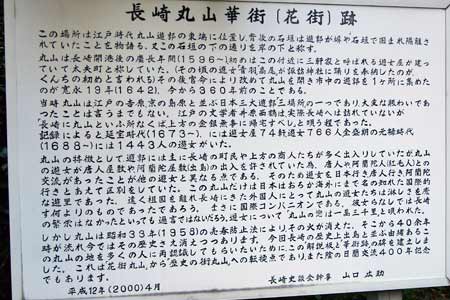

丸山町の東側。料亭杉本家跡(現・料亭青柳)の近くに、長崎丸山花街跡の碑があります。

丸山は、寛永19年(1642)年、幕府の命により、長崎奉行所が長崎市内に散在していた遊女屋を1ヶ所に集め、公認の遊廓をつくったことにはじまります。

丸山は、江戸の吉原、京の島原と並ぶ日本三大遊廓の一つでした。

丸山とは、丸山町と寄合町をあわせた花街の総称です。L字型の町域でした。現在の丸山公園のあたりがL字の角の部分にあたり、ここから丸山町は東に向かって、寄合町は南に向かって傾斜を持って形成されていました。

宇和島市築地町の北側(住吉町2丁目)にあるホテルコーラル宇和島。

駐車場の隅に石碑があります。

「築地建設記念」と彫られています。

石碑には、「昭和四年宇和島市港湾改修ノ進捗ニ伴ヒ須賀川附替ノ議決スルヤ河身北陽ヲ貫クヲ以テ市長山村豊次郎深ク之ヲ憂ヒ関係業者ヲ融通シテ花街移転ノ計画を樹ツ...(後略)」と移転の経緯が説明されていて、この碑が、築地花街が建設されたことを記念して建てられたことがわかります。

須賀川は、降雨の際の大量の土砂が港の機能を失わせることから、幕藩時代から伊達家により附替が計画されていましたが、昭和の時代になりようやく実現されることとなりました。そのとき問題となったのが須賀川の付替えによりその場を失うことになる北陽花街の移転問題でした。移転先の築地が未開の地であることから、反対意見があり、結局、築地に移転する業者と北陽に残る業者に分かれることとなりました。*1

昭和6年の古地図*2 を見ると、建設中の須賀川と北陽、築地の両花街が記されています。

【参考文献】

*1 宇和島市誌編さん委員会:宇和島市誌(宇和島市,1974)P.200-P.217

*2 宇和島市街地図(1931)

北新町にある料理屋「月ヶ瀬」の隣にある民家。

花街の時代を想わせます。

2階部分に手摺りがある家です。

玄関付近。