大正時代初頭、宇和島の商工業は著しく発達し、それに伴い須賀川の川端に花街が形成されました。川端花街の芸妓は、しだいに娼妓化したため、散在していた料理屋や置屋を須賀川左岸の藤江に集めて、川端遊廓(北陽花街)が作られました。*1

北陽花街は、「北新地」とも呼ばれました。同じ頃、元結掛には、「南新地」という花街がありました。*2*3

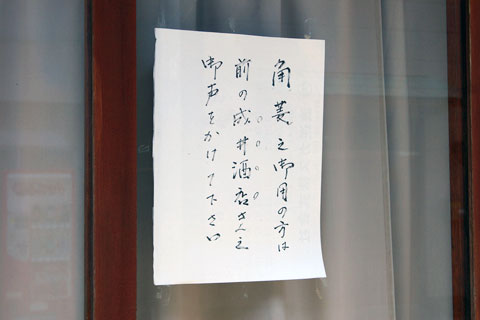

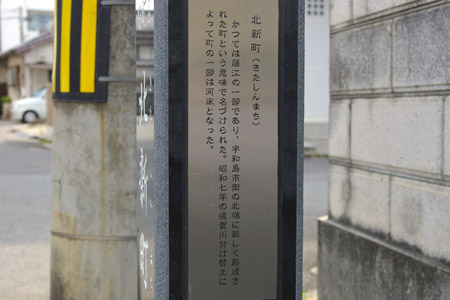

「北新地」の名残でしょうか。北陽花街があったと思われる場所は、旧町名では、北新町と呼ばれていました。

旧町名「北新町」の範囲。

かつては、藤江と呼ばれていた地域の一部でした。

【参考文献】

*1 栗本露村,浅井伯源:宇和島案内(宇和島案内発行所,1933) P.50-P.54

*2 河野一水,松本麟一:写真集明治大正昭和宇和島(国書刊行会,1983)p.106

*3 矢野和泉:目で見る宇和島・北宇和・南宇和の100年(郷土出版社,2003)p.46