門司の栄町銀天街の近く。

現在は、休業中となっている横丁ビル。

栄小路と呼ばれていたようです。

スナックなどが入居していたようです。

カテゴリー: 町並み

前橋の千代田町。弁天通り商店街の東側にある呑竜仲店。

呑竜仲店は1947年(昭和22年)に市の戦後復興計画に基づき建設され、通称「呑龍マーケット」として親しまれました。*1

マーケットらしい建物です。

反対側の入口。

建物を横からみたところ。

参考文献

*1参考記事

前橋の繁華街。千代田町にある弁天通り商店街。

S字に曲がった大きなアーケードが続きます。

レトロな商店街が建ち並びます。

呑龍飲食店街(呑竜仲店)への入口

呑

呑

参考文献

参考記事

今回は、神岡(岐阜県飛騨市)の町並みを散歩します。

神岡鉱山近くに立地する船津町は、神岡の中心地として商業が栄え、飲食店・料亭。旅館などが軒を連ねました。*1

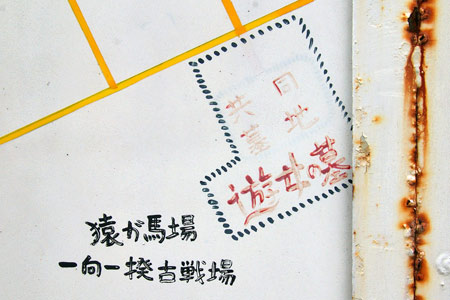

南北に(写真の案内板の左右)に3本の通りがあります。

中央の通り。道幅が広いメインストリートです。

西側の通り。昭和5年の市街図*2 に掲載されている「花乃屋」と同じ屋号の「花乃家寿司」が営業中です。

東側の通り。

参考文献

*1参考記事

福井市の繁華街、順化1丁目の商業ビル「ドリームタウン」。

フィリピンパブなどの店舗が入っています。

フィリピンの夜

夜のドリームタウン。

参考文献

参考記事

今回は、井波(富山県南砺市)の町並みを散歩します。八日町通りは、瑞泉寺の門前町井波を象徴する通りです。

正面奥に見えるのは、八乙女山方面。

瑞泉寺から伸びる石畳の通りの両脇には、「井波彫刻」の工房や飲食店が軒を連ねています。

瑞泉寺。

参考文献

参考記事

今回は、小浜(福井県小浜市)の町並みを散歩します。鮮魚店などが建ち並ぶ小浜の泉商店街は、鯖街道の起点です。

鮮魚店が並ぶアーケード街。写真右手前に、鯖街道資料館があります。

若狭から京都へ至る多数の街道や峠道には、本来それぞれ固有の呼び名がありますが、近年、運ばれた物資の中で「鯖」が特に注目され有名になったことから、これらの道を総称して「鯖街道」と呼ぶようになりました。(展示の案内板より)

鮮魚店。

アーケード街が長く続きます。

参考文献

参考記事

弁天遊廓が出来て以来、町が賑やかに栄えたので、人々は弁天様を敬って、弁天通りとか、弁天橋、弁天川、弁天湯などと呼ぶようになりました。*1

旭町の交差点から北陸本線のガードをくぐり、東へ100m進んだ柳町。国道417号線と弁天川が交差する場所に弁天橋がかかっています。

弁天橋から北へ100m。橋を渡った西側が遊廓がった場所です。*1*2

弁天川を沿い。遊廓の北側に弁天湯がありました。*3

かつて遊廓があった旭町の北側の入口付近。JR石巻線の踏切を渡ったところに、鳥屋神社があります。

鳥屋神社の境内には、古い時代の旭町を想起せしめるものとして、鎌倉期から南北朝時代にかけての造立の板碑がたっています。*1

蛇田町の石柱。

寛文六年(1666年)当時、自分の馬で宿場と宿場間の貨客を運ぶ伝馬役に従事していた石巻村の農民は、所有田畑が僅少で生活が苦しいため、伝馬役の継続は不可能の旨を上申。仙台藩は、彼らに蛇田村の全耕作地の三分の二を与えて伝馬役を継続させ、蛇田村の農民には石巻村続きの蛇田村へ移住させての内を与え、宿場並みの町に整備した。明治二年の地租改正によって石巻村へ編入された蛇田町には、県風紀条例改正に伴い、同じ二十二年石巻の全遊廓が移転。以後旭町と改称された。(案内文より)

参考文献

*1参考記事

今回は、扇田(おうぎた、秋田県大館市)の町並みを散歩します。

扇田市日は、300年以上の歴史を持つ市日(いちび)です。*1

扇田市日場は、JR花輪線の扇田駅から中心街へ向かって約300mのところにあります。

多くの出店スペースがあり、広々としています。

旬の野菜・果物、魚介類といった食料品、衣類や金物などが販売されています。

地方都市の市場で見られるような観光客の姿はありません。

仲見世通りから一本北側の裏小路。入口に「仲見世通り裏小路」の看板があります。(写真左上)

小路の右側に長屋風の建物が続きます。

看板が連なるスナック店。

夜の様子。

参考文献

参考記事

国際通りの歓楽街の北側。常盤木町の仲見世通り。スナック店や飲食店が密集している通りです。

印象的な看板建築のホルモン屋さん。

スナック店。

夜の仲見世通り。

参考文献

参考記事

東大館駅前の東側の国際通りは、スナック店などが建ち並ぶ飲食店街です。

和風のスナック店。

東大館駅近く。(写真右奥は、東大館駅)

モダンな建物です。

参考文献

参考記事

今回は、大館(秋田県大館市)の町並みを散歩します。

大館の中心街は、十和田八幡平四季彩ライン「東大館」駅(JR奥羽本線大館駅から一駅)の東側にあります。

中心街のハチ公通り商店街は、昭和を感じさせるレトロな商業ビルが多く残っています。

奇抜なデザインの3階建ての商店ビル。

奥行のある共同ビル。

大館のシンボルであった百貨店「正札竹村」。2001年に倒産しました。*1

国道9号線(山陰道)沿い。

ピンク色の大看板を持つスナック店。

銀の女。

2棟つながっています。

参考文献

参考記事

今回は、安来(やすき、島根県安来市)の町並みを散歩します。

大市場商店街は、安来の中心街にある商店街です。

安来の町並みは日本遺産に認定されています。

商店の軒下には、安来節の歌詞。

熱い情に 鋼も溶ける 溶けて社日の 花と咲く

恋と鋼は よう似たものよ 焼きよ次第で 味が出る

参考文献

参考記事

弘前の新鍛冶町の通り。鍛冶町のメインの通りと比べると落ち着いた感じですが、飲食街が連なります。

カネヨセンター。

夜のカネヨセンター。入口の雰囲気が艶っぽいです。

ネオン看板。

参考文献

参考記事

鍛冶町の飲食街。「城東閣」と書かれたゲートがあります。

細い通路が続いています。

反対側へ出ると「城東閣」のビル。この建物が「城東閣」だったようです。

夜の「城東閣」。

参考文献

参考記事

今回は、弘前(青森県弘前市)の町並みを散歩します。

鍛治町の三洋センター。鍛治町では、「〇〇センター」と名前が付けられた共同ビルが多く見られます。

まるで、市場のような外観です。

今回は、弘前(青森県弘前市)の町並みを散歩します。

鍛治町の三洋センター。鍛治町では、「〇〇センター」と名前が付けられた共同ビルが多く見られます。

まるで、市場のような外観です。

夜の三洋センター。

ピンク色の看板。

参考文献

参考記事

伊勢宮町の新地遊廓跡地。

スナックやマッサージ店が入居する雑居ビル。

「夢の館」と名前がつけられています。

「夢の館」の看板脇の電柱。「新地」と書かれた電柱番号札。

参考文献

参考記事

今回は、津和野(島根県鹿足郡津和野町)の町並みを散歩します。

津和野の新町(新丁通り)は、昔の色街であったところで、現在でも旅館、料飲店が多く、全体にはなやいだ雰囲気をもっています。*1

かつて新町には、芸者さんの置屋があって、ビンツケとお白いの臭いが漂っていました。*2

和風の料理屋に混じって、スナック店が点在します。

カラフルなスナック店。

和風の佇まいに溶け込んでいます。

【参考文献】

*1 島根県:伝統的文化都市(津和野町)に関する調査報告書(島根県,1977)P.157

*2 津和野の自然と歴史を守る会:つわぶき24号(2002.3.21)P.1

参考文献

*1参考記事

出雲大社前駅の北側。高浜川へ向かう通りは、古い飲食街の風情の残る通りです。

現在も料理屋が営業中です。

酒、おでん、ラーメンの店。

昭和7年の市街図*1 によると、この付近には、「大和や」「赤玉」「丸竹」などの屋号が見られ、賑わいを見せた通りだったと思われます。

参考文献

*1参考記事

代官町のスナック街。

かつて花街だった代官町は、現在はスナック街になっていますが、所々に、和風の建物が残っています。

バー「Saideira」。

スナックと紅殻格子の建物が続きます。

参考文献

参考記事

今回は、出雲(島根県出雲市)の町並みを散歩します。

JR出雲市駅の南側。出雲郵便局の西隣。県道277号線沿いに、「有楽町旅館街入口」の看板が建っています。

有楽町は、昭和11年、今市新町の西(塩治町)にあった遊廓がこの地に移転してもので、戦後はいわゆる赤線地区となり、昭和33年4月の売春防止法によって、「有楽町旅館街」に一新されました。*1

現在も、バス停留所に有楽町の名前が残っています。

現在は、有楽町ビジネス旅館街になっています。

駅前の新有楽通り。この通りを南へ進むと有楽町ビジネス旅館街です。

天満の立ち呑み屋街の東側に、「天満市場」のアーケードがあります。「ぷららてんま天満市場」の北側です。

アーケードの天井には、無数の提灯。

レトロな雰囲気の残る市場です。

漬物屋さん。

参考文献

参考記事

今回は、天満(大阪府大阪市北区)の町並みと風俗を散歩します。

日本一長い商店街「天神橋筋商店街」は、JR大阪環状線の天満駅を下車すると目の前です。

昼間から営業している立呑み屋が乱立しています。

一本、細い路地を入ったところには、3軒ほどの立ち呑み屋があります。

串焼屋の提灯。

参考文献

参考記事

かつての花街だった茅野駅前の仲町周辺には、スナックが数軒点在しています。

看板建築。

駅前付近。

飲食店やスナックが入居する長屋風の建物。

参考文献

参考記事

岡元町から県道へ抜ける小路。飲食店が2軒建ち並んでいます。

風情のある木造家屋です。

逆方向から。

看板。

参考文献

参考記事

岡元町の旧花街には、スナックが点在しています。

置屋が密集していた新富町のスナック店。

岡元町の通りに面したスナック。

岡元町の通りの中央付近。小柳ビル(旧小柳検番)近くのスナック。

割烹料亭の寿々喜亭の近くのスナック。

戦後になって、新屋敷区(岡元町)内に、風俗営業(赤線)として、さつき、みやこ、ベニス等の店がオープンしましたが、売春防止法施行と共に、廃止となりました。*1

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.231

参考文献

参考記事

須坂の劇場通り商店街(以下、劇場通り)は、須坂駅の南東約1kmのところにあって、全長は約500mです。劇場通りの入口には、商店街協同組合が設置したアーチがあります。劇場通りは、須坂劇場が昭和50年頃まで立地していた通りです。1

金物屋の建物。

食料品、理容・美容、飲食、クリーニング、靴、薬・化粧品、花卉、衣料品などの商店が建ち並んでいます。1

反対側(南側)のアーチ。

今回は、須坂(長野県須坂市)の町並みと風俗を散歩します。

須坂駅前の「かなめ町通り」は、飲食店が連なる通りです。

かなめ町(要町)は、赤線・青線地域で、34,5軒の店が並んでいましたが、これらの店は昭和32年の売春防止法の施行により廃止となりました。また、昭和の戦時中まであった共栄館という映画館は、戦後はダンスホールに生まれ変わり、昭和27年頃まで続きました。当時ダンスホールは、不良の溜り場などと陰口をいわれたこともありました。昭和の中頃は、若者たちは、要町で吞むことが多く、駅前は、昭和40年代までは富士通に通勤する人々で賑わっていましたが、昭和50年頃からバスで富士通の工場まで送迎されるようになってから、賑わいも減っていきました。*1

現在のかなめ町通りは、スナックが複数店入居する商業ビルなど、飲食街の賑わいをたもっています。

かなめ町会館。

スナックの看板。

新湯田中温泉の入口付近にある通称「YOU遊街」と呼ばれるスナック街。

レトロなスナック店が密集しています。

1階がスナックの店舗の2階部分の看板。旧店名の看板が残っています。

水着姿の女性。

参考文献

参考記事

中世の時代より、敦賀と琵琶湖を運河で結ぼうという計画が何度も試みられました。敦賀港に近い児屋川の河口には、運河の雰囲気が残っている場所があります。

写真右側が水路。左側が船溜まりです。

舟小屋。

南側へは水路が続いています。

参考文献

参考記事

旧尾花新地には、スナックの店舗が散在しています。

交差点付近のスナック店。

赤線時代を彷彿させます。

独特の外観を持った建物。

参考文献

参考記事

今回は、串茶屋(石川県小松市)の町並みと風俗を散歩します。JR北陸本線小松駅からレンタサイクルに乗り、約20分。串茶屋バス停に到着します。

串茶屋のおこりは藩政時代の初期の北陸街道の宿駅制度の実施に始まっていて、串の北方のはずれにあった一里塚の傍にできた茶店の給仕女が、やがて前田利常の公許を得て遊女となり、串の廓となりました。*1

バス停脇の串茶屋町史蹟案内図。

町の北側に今も残る遊女の墓。

妓楼「山屋」の名残を留める三階の松。

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.5-P.18,P.34-P.35

参考文献

参考記事

金沢市片町2丁目の新天地飲食街の奥に、屋台風の横丁の「中央味食街」があります。

軒先の低い店舗がずらりと並んでいます。

夜になると、レトロな雰囲気が色濃くなります。

まるで、昭和の時代にタイムスリップしたかのようです。

参考文献

参考記事

金沢市の片町の「片町きらら」の裏通りに位置する新天地商店街。昭和のにおいが残る一画です。

新天地のルーツは、戦後の闇市で、市内の浅野川沿いから集団移転して生まれました。*1

夜になると、ネオンが灯ります。

京の町屋のような落ち着いた佇まいです。

【参考文献】

*1 「出世地蔵」の案内板より。

参考文献

参考記事

明治期、羽咋大橋の両側は船着場で、付近には遊廓が軒を並べ賑わいました。*1

松柳医院(羽咋市島出町)のある通りには、古い建物が残っています。

印刷屋だった建物。*2

料理旅館だった2階建ての木造家屋。*2

【参考文献】

*1 羽咋市史編さん委員会:新修羽咋市史(石川県羽咋市,2008)P.258-P.259

*2 日本地政協会:羽咋市・羽咋郡明細区分図(日本地政協会,1974)P.35

参考文献

参考記事

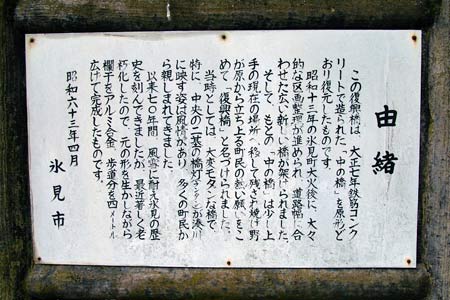

今回は、氷見(富山県氷見市)の町並みと風俗を散歩します。

氷見市街を流れる湊川は、河口に近い市街の中心部付近で大きくカーブを描いています。

この付近(公衆トイレの奥の現在のアミューズやまとビル(写真の水色のビル)にあった日本劇場は、昭和30年代に氷見に3館あった映画館の一つでした。*1

復刻橋。

大正7年に作られた鉄筋の橋です。

逆方向から。

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.9

参考文献

参考記事

末広町にある飲み屋小路の末広飲食センター。小路の入口に「末広センター」と書かれたゴミ箱が設置されています。

1階部分に飲食店が入る共同建築です。

夜になると艶っぽい雰囲気になります。

末広飲食センター。

参考文献

参考記事

末広町の呑み屋横丁。

昼間の雰囲気から比べると、夜は、一転してディープです。

スナックからはカラオケの歌声が漏れ聞こえます。

ピンク色のネオン看板。

参考文献

参考記事

越中島の中心街。中町の交差点付近は、古い商店の建物が残っています。

バー「エデン」だった建物。*1

鮮やかな青色のタイルで装飾された円柱が残っています。

遊廓があった倉町の近く。

ドアの造りが印象的な和風のバーの建物。*1

【参考文献】

*1 日興出版:新湊市・(附)小杉町・大門町・大島町(日興出版,1971)P.68

参考文献

参考記事

富山市街の商店街の総曲輪(そうがわ)通りは、長さ約450mの商店街で、アーケードの両側には、商店、飲食店が並びます。

大正中頃から昭和にかけて、繁華街につきものの食堂やカフェーが開店し、総曲輪通りは賑わいを見せました。昭和4年には、県内のカフェーは200軒、女給は563人を数え、モガ・モボからやがてエロ・グロの時代へと移ろいましたが、昭和2桁になると軍国化の波に飲まれて、赤い灯青い灯りは街からひとつずつ消えていきました。*1

ウスイ時計店のあたりには、カフェー・ユニオンがあって、女給7~8人で、女のサービスよりもむしろ料理に重点を置いていました。*1*2

トラヤ帽子店があったあたりには、カフェー「万歳」は、3階建ての堂々とした店で、女給も10人以上いました。*1*2

【参考文献】

*1 堀江節子:総曲輪物語(桂書房,2006)P.2,P14-P15,P.72-P.73「昭和34年発行の富山・高岡市住宅詳細図より総曲輪付近」

*2 八尾正治,水間直二,山岸曙光:総曲輪懐古館(巧玄出版,1977)P.113-P.114

参考文献

参考記事

いたち川にかかる東橋の西側。

古びた横丁があります。

「全国女性街ガイド」に名前の出てくる「新世界」の看板が掲げられています。*1

現在の居酒屋屋スナックが営業中です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.122-P.123

参考文献

参考記事

石倉町商店街は、道幅は狭いが、富山の中心地から東新地花柳街への通路にあたるいわゆる「東の道」の繁華の地でした。

終戦後9か月目の昭和21年5月1日、石倉商店街に富山座が開業しました。富山座は、戦前の長い歴史を持つ「新富座」と「大正座」の後を受けて、劇場として21年間も続きました。富山座は、地元富山の自主演劇活動に場所を提供した他、東京の歌舞伎もよくやってきました。もう一つの目はストリップで、昭和23年から空気座の「肉体の門」が来演。俗にパンパン劇といわれ、大衆に迎えられました。

タイルの円柱を持つ建物。

泉橋からみた石倉町商店街。

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.198-P.203

参考文献

参考記事

福富町のGMビル。外国人専門の高級娼婦だったメリーさんが客を引いていた雑居ビルです。*1

GMビルのエントランス。

夜になると、ピンク色の看板にあかりが灯ります。

クラブなどの店舗が入居しています。

【参考文献】

*1 檀原照和:消えた横浜娼婦たち(データハウス,2009)P.153-P.156

*2 中村高寛 (監督) :ヨコハマメリー [DVD]

福富町の飲食ビル「エイトセンター」。

31の酒の店が集まる夜のコーナーです。

入口から一直線に延びる階段。

夜の様子。

参考文献

参考記事

長者町の通りに面して建つ長者町八丁目共同ビル。

戦後に建設されたと思われる大規模な商店街共同建築です。

マッサージ店の看板。

長者町の町並みが見渡せます。

参考文献

参考記事

今回は、福富町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。福富町は、「商店街共同建築」が多く見られる町です。

中心部にある福仲ビル。中心部にある福仲ビル。

2階と3階は居住部分です。

ビルの裏側。

参考文献

参考記事

和田町駅の南側。和田町商店街沿いの横丁。

1階は、居酒屋や料理店が入居する店舗。2階が居住スペースです。

スナックやカラオケパブ。

西側から。

参考文献

参考記事

天王町駅前から旧東海道を北へ進み、国道16号を渡ると横浜洪福寺松原商店街の入口です。

商店街は、歩行者天国になっています。

生鮮品のマーケットが建ち並びます。

朝獲れの鮮魚。

【参考URL】*1 横浜洪福寺松原商店街:公式

参考文献

参考記事

花街だった大久保地区の通り。

スナック店が連なっています。

かつては料亭街だったあたり。

派手な外装のスナック店。

参考文献

参考記事

国道16号線沿い、バス停「浜」の近くに、浜マーケットがあります。 浜マーケットは、戦後の闇市が発展してできました。 戦後まもなくの昭和20年(1945年)の暮れ頃、戦時中に戦車が通れるように作ってそのまま空地になっていた 「疎開道路」の一部分に、10軒ほど店が並んだのが、浜マーケットの始まりでした。*1

食料品や日用品の店が並んでいます。

闇市の頃の雰囲気が残っています。

反対側の出口。

八幡橋近くの長屋の建物。

レトロ屋中華屋さん。

中華屋の隣にあるジュータンスナック。

その隣には、和風スナック。

参考文献

参考記事

磯子の八幡橋から横須賀街道を北上した横浜市電保存館の近くに丸山市場があります。

小規模な市場ですが、昭和の雰囲気が色濃く残ります。

歌手の美空ひばりさんの生家は、この付近にありました。*1

東側の入口。

【参考文献】

葛城峻:やぶにらみ磯子郷土誌(2014,磯子区郷土研究ネットワーク)P.220

参考文献

参考記事

久慈市本町1丁目。

小規模なスナックビル。

看板が密集しています。

ビルの中央は通り抜けのできる横丁です。

参考文献

参考記事

久慈の歓楽街は、巽町1丁目の北東と本町2丁目の北側に集まっています。

丸窓のモダンなデザインのスナック店。

建物の右側に別の店の入口への通路があります。

通路を進むと、スナック店の入口です。

参考文献

参考記事

今回は、久慈(岩手県久慈市)の町並みと風俗を散歩します。

久慈のランドマーク的存在の商店街共同建築「駅前デパート」。

2013年度上半期のNHK連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台となったビルです。

建物の中央部分に「駅前デパート」と書かれています。

1階のコミュニケーションギャラリー「ひまわり」。

参考文献

参考記事

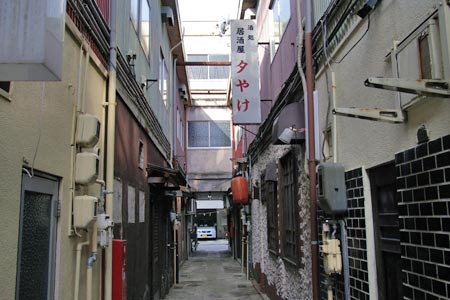

裏浜町の繁華街。

古い料理屋の建物が残されています。

「味の一平」の屋号。

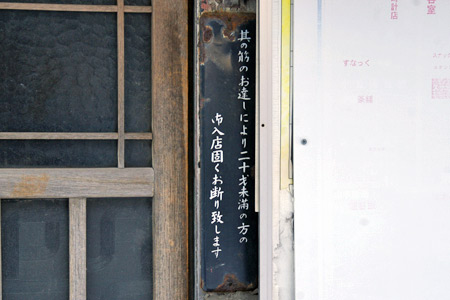

其の筋のお達しにより、二十歳未満の方の御入店固くお断り致します。

参考文献

参考記事

札幌の薄野遊廓が栄えたおかげで、もっと大衆的な狸小路が出現したように、幕西遊廓ではちょっと遊べない庶民が楽しめる、より安価で大衆的な歓楽街が浜町で、”三等小路”と呼ばれた私娼街もありました。*1

現在の浜町の室蘭郵便局の南側に、スナックが密集する一画があります。

道幅の狭い小路が続きます。

オレンジ色のドア。

ゆりちゃん。

【参考文献】

*1 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.120

参考文献

参考記事

新一條通りから、北へ折れた飲食街。

長屋風の建築。

カラフルなスナックの建物が連なります。

建物の北側。

参考文献

参考記事

浜松市中区田町のランプ横丁。

居酒屋やスナックが連なります。

豚と銭湯をモチーフにした居酒屋の裏口。

逆方向から見たランプ横丁。

参考文献

参考記事

浜松の有楽街(浜松市中区田町)。

「味の十八番街」の入口のゲートがあります。

道幅の狭い横丁が続きます。

飲み屋と風俗店が混在する通り。

参考文献

参考記事

木造千代町の通りにスナックの建物が連なっています。

建物が傾いています。

スナックの看板。

入口付近。

参考文献

参考記事

木造町松原は、馬市の町として知られ、明治36年、馬市の開設とともに繁栄してきました。陸奥鉄道(現在の五能線の一部)開通前は、弘前から五所川原を経て、馬の尾を手綱でつないで行列を組み、松原入りしました。これに伴い、博労(馬の売買をする人)たちが泊まるマトヤ(馬宿)がたくさんでき、西北畜産農協のそばには、(昭和50年頃まで)マトヤが残っていました。*1

西北畜産農協があったあたり*1 は、現在は更地になっています。

スナックだった建物。

昭和50年頃までは、料飲店や大きな旅館が残っていて、松原というと飲食店街というイメージが残っていました。*1

【参考文献】

*1 陸奥新報(1975.2.24)津軽の町内今昔記28

参考文献

参考記事

鯵ヶ沢町漁師町。新地町の北側の海沿いの町です。

大間越街道沿いに、古い建物が建ち並んでいます。

大きな木造の建物です。

新地町に通じる道。

参考文献

参考記事

洞爺湖温泉街の「銀座新地」のある通り。眼下に洞爺湖が見下ろせます。

「うたごえ酒場シャトー」。

奥行のある建物です。

以前は、「キャバレーシャトー」だったようです。

参考文献

参考記事

洞爺駅から道南バスに乗り、約20分。洞爺湖温泉に着きます。温泉街からは、有珠山が望まれます(写真左奥)。

「銀座新地」と名付けられたスナックビル。

1階部分がスナック街です。

スナックが連なります。

参考文献

参考記事

小樽市花園の浮世通り。

居酒屋などが入るビル。

「ヤングキャバレーリップ」の看板。岩見沢で見かけた看板*1 に類似のものです。

夜の様子。「ヤングキャバレーリップ」は営業していません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(岩見沢):キャバレー「リップ」(2011.9)

参考文献

参考記事

小樽市花園の歓楽街。嵐山新地*1 などがある花園一丁目が歓楽街の中心ですが、その南側の花園三丁目にもスナックが点在しています。

東京銀座。

「東京銀座」の一本東側の通りにある蔵の建物。

蔵とスナックの建物が合体して大きな一つの建物になっています。蔵の1階もスナック店です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(小樽):嵐山新地(2009.6)

参考文献

参考記事

小樽市街を流れる於古発川(おこばちがわ)の河川上に、妙見市場C棟が建っています。

第二次大戦後、樺太からの引揚者のため、於古発川に丸太を渡してバラックを建てることを行政が許したことから、この河川上建築が出来ました。*1

川の形状に合わせて、建物は緩やかにカーブしています。

鮮魚店が市場の中核を占めています。

以前は、A棟、B棟と続いていましたが、現在は取り壊されて無くなっています。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.497

参考文献

参考記事

かつての裏風俗街「セキセン」*1 を通り抜けた若松町のはずれ。

道路沿いにスナックビルがあります。

「なぎさ街」と名づけれられています。

スナック「カレン」「セリカ」は、以前はセキセンの目抜き通りの質屋の前にあった店舗*1 が、こちらへ移転したようです。

【参考記事】

*1 風俗散歩(函館):セキセン(2008.12)

参考文献

参考記事

函館市松風町の呑み屋小路「菊水小路」。

小路の入口の角にある鳥料理の店。

夜の様子。

幻想的な灯り。

参考文献

参考記事

元治元年(1864年)、新島襄は、函館から日本を脱出しました。

函館市大町の岸壁に「新島襄海外渡航の地碑」が建てられています。

「新島襄海外渡航の地碑」から約300m離れた場所に、新島襄のブロンズ像があります。

新島襄は、元治元年(1864年)、6月14日夜半に、用意されていた小舟で沖に碇泊していたアメリカ船を潜り込みました。小舟の中での様子をその手記に「あたかも、商船に忍び通う婦人の有様なり」と記していますが、おそらく沖の外国船へ通う売女は結構多かった思われ、黒い着物に手拭をかぶった彼は、売女のごとく変装して監視人の気をはぐらかしました。*1

【参考文献】

*1 須藤隆仙:箱館開港物語(北海道新聞社,2009)P.274-P.276

参考文献

参考記事

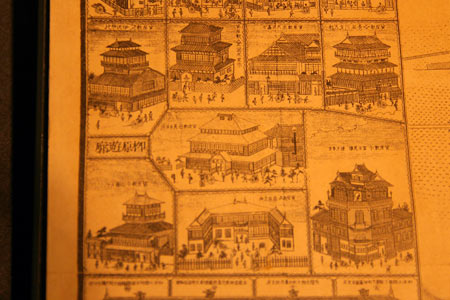

青森県立郷土館(青森市本町二丁目8-14)に、明治25年(1892年)発行の「青森実地明細絵図」が展示されています。

中央の市街地図と建物の図版を組み合わせて制作・出版されたものです。*1

柳原遊廓の建物の図版。建物の外観や店の屋号などが描かれています。

明治22年、塩町遊廓から移った柳原遊廓は、日露戦争中に繁昌しました。*2

【参考文献】

*1 安田 道:青森県立郷土館研究紀要(2009.03)P.61-P.70「実地明細絵図から読み解く明治の青森」. / 青森県立郷土館 編.. . ISSN 1883-5783

*2 肴倉弥八:青森市町内盛衰記(歴史図書社,1976)P.110

参考文献

参考記事

川端町は、隣町の本町繁華街と岩木町、柳町の諸官庁に囲まれているという好立地条件に恵まれ、昭和40年代に振興街として旅館や飲食店が増え、この一帯の飲食街を「親不孝通り」とも言うようになりました。*1

スナックが入居するビルが道の両側に並んでいます。

夜の様子。

スナックビル。

【参考文献】

*1 陸奥新報(1975.3.15)津軽の町内今昔記39

参考文献

参考記事

青森銀行とみちのく銀行の、両五所川原支店から、旧ロータリー角までの通りは、かつて「ハイカラ通り」と呼ばれていました。この通りは、明治時代は、清志町と呼ばれていましたが、大正時代に高襟(high collar,ハイカラー)町という呼び名も使われるようになり、昭和になってから「ハイカラ町」「ハイカラ通り」と呼ばれるようになりました。*1

現在は、「ハイカラな街」と街灯に書かれています。

大正時代は、魚市場や劇場の高砂座がありました。*1

旧ロータリー。

【参考文献】

*1 北奥文化研究会:北奥文化 第三十六号(1980)P.85-P.88 「『五所川原の地名』余話」

参考文献

参考記事

五所川原駅前の東町は、かつて、歓楽街の中心でした。東町の歓楽街は、昭和23年に小料理屋の「富喜」が最初で、のちに、東町が歓楽街となる主要役割を果たしました。「富喜」は、最初駅の人夫などの休憩所のような形で経営され、この庶民的な酒場が人気を拍しました。これに刺激され、当時水田地帯であった東町に続々小飲食店が建てられ、昭和28年、大型のバーの「らんぶる」が完成すると東町は一気に歓楽街となりました。*1

現在、飲食店はまばらです。

東町の衰退は、市役所が移転したことが遠因だったと言われています。*2

北側の一画。

この先に「らんぶる」がありました。*3

スナックの建物。

【参考文献】

*1 兵庫昭一郎:五所川原三百年史 経済編(青森民友新聞社,1966)P.188-P.190

*2 東奥日報(1977.5.11)津軽の町内めぐり121

*3 東交出版社:最新版住宅明細図 五所川原市 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 柏村(1969)P.8

参考文献

参考記事

寺小路の長光寺近く。乙女川の支流と道路が交差しているところに、スナックの建物があります。

このスナックの特徴は、河川上の建築物であることです。

反対側から見たところ。

入口。

参考文献

参考記事

水沢市街の中心街の大町。やきとり「三宅(さんたく)」の脇に横丁の痕跡が残っています。

かつては、飲み屋が建ち並ぶ一画だったのでしょうか。

現在は2軒が営業中です。

周囲は駐車場になっています。

参考文献

参考記事

倉敷市鶴形1丁目にある「倉敷デパート」。

デパートというよりは、マーケットです。

大小の看板が連なります。

3本ある通りのうち、一番東側は「旭商店街」と名付けられています。

参考文献

参考記事

柳ヶ瀬の商店街にある「柳ヶ瀬センター」。

店名が書かれています。

マーケットのような形状をした飲み屋横丁です。

青色の看板が連続します。

参考文献

参考記事

今回は、柳ヶ瀬(岐阜県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

スタープレイス柳ヶ瀬商店街は、飲食店などが建ち並ぶ歓楽街です。アーケードには、大きな垂れ幕が連続して吊るされています。

今宵を遊び尽そう。

キャバクラ壌でしょうか。明るく楽しいスタープレイス。

下から見上げると、垂れ幕の大きさを実感することができます。

参考文献

参考記事

流川町の歓楽街。まねきねこ流川店の通り。

「八番街通り」と名付けられた飲食街。

ロキシー会館というビル名です。

キャバレーにありそうなシンボルマーク。

参考文献

参考記事

広島市街の流川(ながれかわ)の歓楽街。ビルの谷間に小路があります。

ビルの中をくぐりぬけて小路が続いています。

「エミリー」という屋号の店があります。

ビルの中をくぐりぬけた反対側。

参考文献

参考記事

五間町のスナック街。

隣接する東田町は、比較的新しい商業ビルのスナック街であるのに対し、こちらは、昔ながらの建物が多いです。

モダンな建物が軒を連ねます。

カラフルなスナックの店舗。

参考文献

参考記事

今回は、萩(山口県萩市)の町並みと風俗を散歩します。

萩市の繁華街は、東田町と五間町に集中しています。

東田町には、比較的新しいスナック店や居酒屋などが入居する商業ビルが集まっています。

商業ビルのスナック街。

夜は、多くの客で賑わいます。

参考文献

参考記事

遠野駅前のスナック。木造母屋を改造した看板建築の建物が多く見られます。

ネオン看板の痕跡。

2階建てに見えるスナックの建物。

後ろから見ると1階建てであることが解ります。

参考文献

参考記事

遠野駅前の歓楽街。ネオン看板の枠のみが残っています。

壁面に「パチンコ」と書かれた建物。

緩やかにカーブを描いてスナック街が続いています。

飲み屋街の東端。Y字路になっています。

参考文献

参考記事

青柳町2丁目の歓楽街。広い通りに長屋風のスナックの路地が交差します。

青色のスナック店。

長屋風のスナックの建物。

両側にスナック店。

参考文献

参考記事

青柳町2丁目の歓楽街。スナックが密集するエリアです。

小料理、おでんの「あいこ」。

レトロな店の入口。

あいこ。

参考文献

参考記事

ゲートの裏側は、破損が少なく、店名が確認できます。

今回は、北上(岩手県北上市)の町並みと風俗を散歩します。

北上の繁華街の青柳町。

楽天小路と名付けられた横丁があります。

両側に居酒屋やスナックが建ち並びます。

ゲートの裏側は、破損が少なく、店名が確認できます。

参考文献

参考記事

太田の坂道の途中にあるスナック店。「HAMACHIDORI(はまちどり)」と書かれた洋風の建物です。

1階部分がスナック店です。

三日町の七十七銀行へ向かう道の途中にあるスナック。

スナック「ブーケ」。

参考文献

参考記事

王将マーケットの入口。

通路の両側にスナックが並んでいます。

ほとんどの店舗は休業中ですが、営業中のスナックもあるようです。

朽ち果てた看板。横向きに取り付けられていたのだと思います。

通路は、反対側の出口へつながっています。

参考文献

参考記事

太田の坂道を登っていくと、王将マーケットが見えてきます。飲食店が入っている雑居ビルで、映画「自虐の詩」にも登場しています。*1

「自虐の詩」では、主人公の幸江(中谷美紀)の故郷は気仙沼で、「王将マーケット」は、学生時代の新聞配達エリアでした。

看板の側面に「王将飲食街」と書かれています。

建物の上部には、将棋の駒「王将」のモニュメント。

南側の入口。

【参考文献】

*1 横山芳一,菊田清一,今野俊宏:仙台学 vol.9 歩く見る聞く仙台(荒蝦夷,2005)「気仙沼たてもの散歩 大正昭和港町伝説」P.202

参考文献

参考記事

塩釜の盛り場である尾島町(おじまちょう)のスナック街。

木村聡氏の著作「消えた赤線放浪記」によると、風俗店としては、盛り場の入口に「ロンドン」、「中国式エステ」、そのほかにファッションヘルスもあったそうですが、現在は見当たりませんでした。*1

看板建築の木造家屋が建ち並びます。

鮮やかな黄色の建物。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.102

参考文献

参考記事

一関駅の北側。線路沿いに昭和を思わせる小路があります。

入口には、「ひぐれ小路」のゲート。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

めぐり逢い。

参考文献

参考記事

東地主町の食堂「大黒家」脇の路地を入ると、クランク状の小路の両側にスナック店が建ち並びます。

こじんまりとした飲食小路です。

BAR「真知子」の看板。

鏡張りの店舗。

参考文献

参考記事

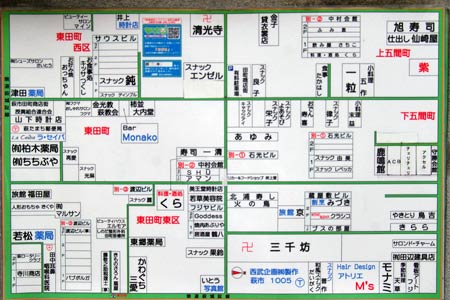

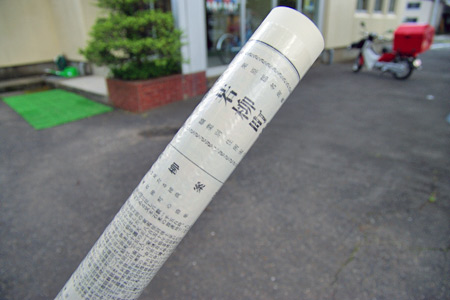

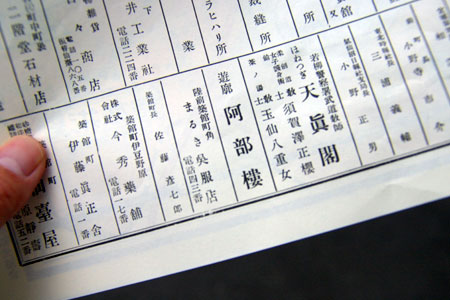

今回は、若柳(宮城県栗原市)の町並みと風俗を散歩します。若柳は、宮城県の最北端に位置する町です。

町の中心部にある若柳金成商工会。

商工会で、昭和6年発行の「若柳町全図」の復刻版が販売されています。

1枚(200円)購入。

裏面「若柳町案内」には、遊廓「阿部楼」の名が確認できます。

参考文献

参考記事

港町の町並みに、スナックが点在します。

レトロなスナックの看板。

商店街のスナック店。

スナック「姫」。