厚生町に、かつて旅館が建ち並んでいた一画があります。

古い建物も残っています。

現在も営業中の「恵比須屋旅館」。

地元の方に話をお伺いしたところ、昔、このあたりには遊廓があり、遊廓内には小さな川が流れていて、遊客は船に乗って遊廓へ来たそうです。

厚生町に、かつて旅館が建ち並んでいた一画があります。

古い建物も残っています。

現在も営業中の「恵比須屋旅館」。

地元の方に話をお伺いしたところ、昔、このあたりには遊廓があり、遊廓内には小さな川が流れていて、遊客は船に乗って遊廓へ来たそうです。

今回は諫早(長崎県諫早市)の町並みと風俗を散歩します。

諫早市街の中心部を流れる本明川沿いにスナック街があります。

路地を入ると、スナックが密集しています。

スナック店と思われる店の前の「只今の料金」と書かれた看板。

出島は、鎖国時代、西洋に開かれた唯一の窓口として、日本の近代化に大きな役割を果たしました。1

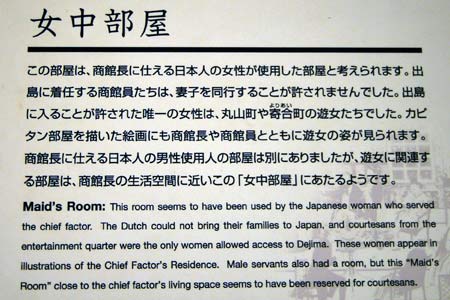

出島の表門には、「傾城(けいせい)之外女入事」(遊女以外の女性は、出島に出入りしてはならない。)と書かれた立札があり、厳重な警備がしかれ、出入りできる者はごくごく限られていました。つまり、女性としては丸山遊女のみが、日常的に外国人と接することができたわけです。丸山遊女の存在により、西洋の近代文明は、いちはやく市中に広まり、同時に、日本という国の具体的な姿が遠い西洋に紹介されました。2

カピタン部屋は、オランダ商館長(カピタン)の事務所や住居として使用された出島で最も大きな建物です。1

1809年に渡来したカピタンのブロムホフは、遊女「糸萩」を出島に呼び入れ、糸萩は、1812年に女児を出産しました。2

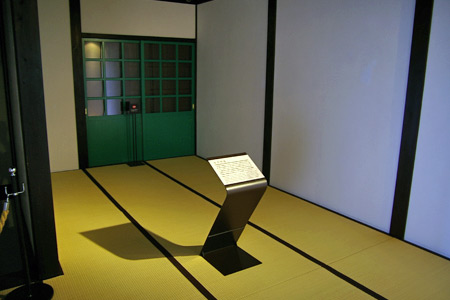

カピタン部屋には、女中部屋が再現されています。

女中部屋は、遊女たちが使用する部屋でした。

【参考文献】

*1 長崎さるく:「出島」パンフレット

*2 白石広子:長崎出島の遊女(勉誠出版,2005)P.5,P.20,P.52,P.93

思案橋商店街の裏側の路地。

頭上の「トイレ」と書かれた大看板。蛍光灯で照らされていますので、解りやすいです。

商店街組合専用のトイレです。1階が男子用、2階が女子用。

立小便禁止の貼り紙。

丸山本通りから路地を入ったところに、石垣の上に建てられた楼閣があります。

建物の側面に階段があります。

階段を登ると楼閣の入口がありました。

店の屋号でしょうか。タイルで装飾された大きな文字で描かれています。

寄合町の本通り。明治末期の唯一の地図である「長崎丸山町、寄合町全遊廓細見図」*1 によると、当時は、この通りの両側に遊廓がびっしりと建ち並んでいました。

坂の途中に1軒だけ、当時の佇まいを残している建物があります。

「三島屋」という屋号の店だったこの建物は、現在はアパートとして使用されているようです。

玄関付近。

【参考文献】

*1 山口雅生:廓の娘(長崎花月史研究所,1973)

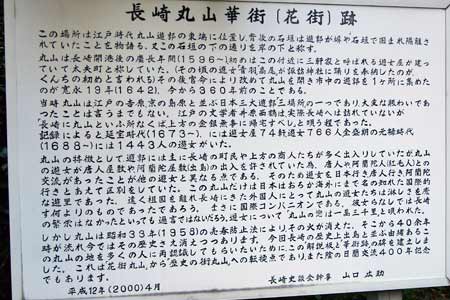

丸山町の東側。料亭杉本家跡(現・料亭青柳)の近くに、長崎丸山花街跡の碑があります。

丸山は、寛永19年(1642)年、幕府の命により、長崎奉行所が長崎市内に散在していた遊女屋を1ヶ所に集め、公認の遊廓をつくったことにはじまります。

丸山は、江戸の吉原、京の島原と並ぶ日本三大遊廓の一つでした。

丸山とは、丸山町と寄合町をあわせた花街の総称です。L字型の町域でした。現在の丸山公園のあたりがL字の角の部分にあたり、ここから丸山町は東に向かって、寄合町は南に向かって傾斜を持って形成されていました。

今回は、長崎丸山(長崎県長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

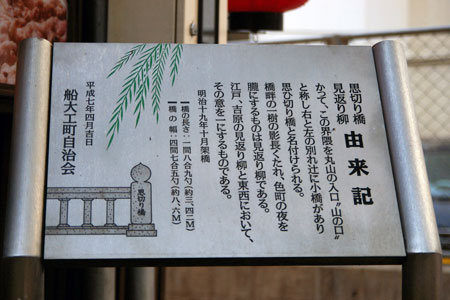

見返り柳は、花街からの帰り道、男たちが未練を断ち切れず、振り返る姿から名付けられました。見返り柳は、京都島原の花街入口にある柳がはじまりと言われ、その後、江戸の吉原や長崎丸山に伝わり、いつしか花街入口のシンボルとなりました。*1

見返り柳と思切橋の案内板。

橋銘が刻まれた思切橋の欄干。

思切橋は、山の口を流れていた小さな溝にかかる橋でした。思案橋で行こうか戻ろうかを思案し、ここで思い切って花街へ繰り出す。あるいは、花街からの帰り道、思いを断ち切って家路を急ぐなどど言われるようになり、いつしか思切橋と名付けられました。*1

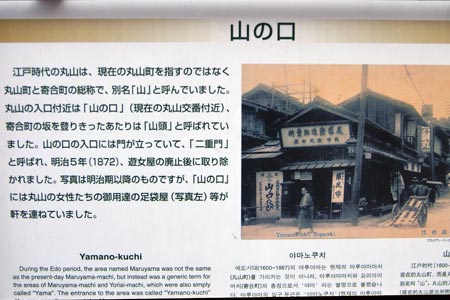

江戸時代、丸山は現在の丸山町と寄合町の総称でした。長崎人はシンプルに「山」と呼んでいたため、これが丸山の入口を山の口という所以でもあります。*1

【参考文献】

*1 長崎文献社:長崎丸山に花街風流うたかたの夢を追う(長崎文献社,2007)「長崎游学マップ3」P.13

軍艦島には、その歴史を通して常に遊廓があったと言われています。*1

大正時代、島の南部のプール跡あたりに木造3階建ての遊廓の建物がありました。*2

島の南部のエリアは、手配師労働者を掌握し派遣していた、いわゆる「納屋」と呼ばれる組織が密集していた地域でもあり、その最奥に遊廓がありました。*1*2

その後、遊廓は、まだ木造商店街が建ち並んでいた31号棟附近に移動しました。遊廓は3軒あり、「遊廓森本」、「遊廓本田」は日本人向け、「遊廓吉田」は大陸からの抑留者専門で、当然のように従業員も大陸からの人たちでした。その後、このエリアの木造商店街は、昭和31年(1956年)の台風により壊滅的な被害を被ったため、日給住宅の1階などに移転しました。*1

跡地にできた31号棟は、防潮棟として建設されたもので、堤防のカーブに沿って「くの字」に曲がるその外観は、まさに堤防と呼ぶに相応しいルックスでした。*1

島の南端にあった木造3階建ての遊廓は、日給社宅の1階に移転しました。*2

日給社宅は、大正7年(1918年)に建設された鉱員用のアパートです。現存するものでは国内で2番目に古い高層鉄筋アパートで、建設当時は国内最高層の建物でした。*1

(写真左奥の祠のように見える建物は、端島神社の神殿です。)

【参考文献】

*1 オープロジェクト:軍艦島全景(三才ブックス,2008)P.14,P.68-P.69

*2 阿久井喜孝,滋賀秀実:軍艦島実測調査資料集(東京電機大学出版局,1984)p.115,P.647

軍艦島には、居住空間の確保の必要性から、高層鉄筋アパートが数多く建設されました。

30号棟は、日本で最古の鉄筋アパートです。この建物が造られたのは大正5年(1916年)で、東京でさえもレンガ造りの建物が主流の時代でした。*1*2

アパートの屋上は唯一のデートの場所で、高い建物の屋上ほど秘密めいていて格好の場所でした。ただ、狭い島なので、「誰かさんと誰かさんが...」という噂は、あっという間に広がるので、隠し事などほとんどできないのも現実でした。*2

島民が最も多かった昭和34年(1959年)に建設された3号棟は、島の岩礁の最上部に建てられました。課長以上の職員や医師など、身分の高い人のためのアパートでした。屋上は全島で一番高い場所に位置していたため、他の建物からの視線に気兼ねすることもなく、若者達の格好なデートスポットとして利用されました。*1

島には坑員と家族が生活するために必要なものは、火葬場とお墓以外は何でも揃っていました。理容院、美容院、パチンコ屋、雀荘、それにビールなども飲める社交場もありました。*2

50号棟は昭和2年に落成開館した「昭和館」という映画館でしたが、建物の大半は平成3年の台風で崩壊してしまいました。*1

北側から見た70号棟(端島小中学校)と65号棟(報国寮)。

端島小中学校(写真左)は、地上7階建てで、1階から4階までが小学校、5階及び7階の一部が中学校、6階に図書室と講堂、7階の一部に化学実験室などの特殊教室があり、給食配膳用のエレベータも設置されていました。*1

報国寮(写真右)は、島内最大戸数を誇った鉱員住宅(屋上に保育園)で、戦中に建設されました。物資が不足していた時代に建設された建物としては国内最大規模の建物で、このことは、炭坑施設が当時国家から手厚い保護を受けていたことを物語っています。*1

【参考文献】

*1 オープロジェクト:軍艦島全景(三才ブックス,2008)P.10,P.30,p.40,P.86

*2 後藤惠之輔,坂本道徳:軍艦島の遺産(長崎新聞社,2005)P.15,P.72-P.73,P.112