今回は、塩尻(長野県塩尻市)の町並みと風俗を散歩します。

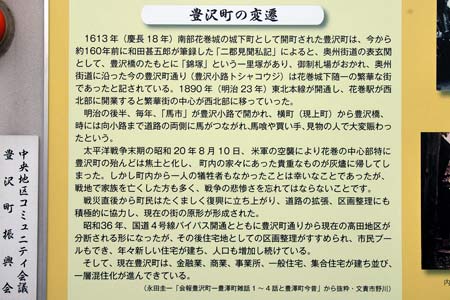

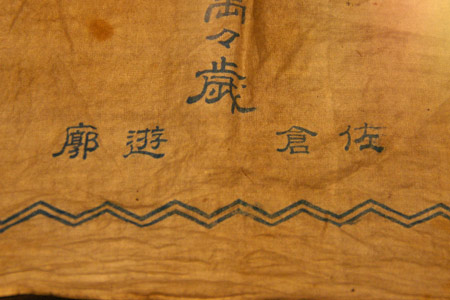

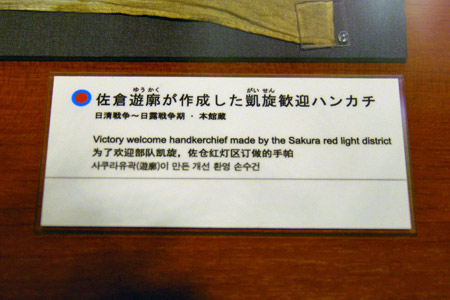

中山道の要衝だったころの塩尻には、公許された遊女・飯盛女が230人もいて繁華し、旅人の旅情をなぐさめたと伝えられています。明治になって廃止となり、残った遊廓は一時松本の横田遊廓へ進出しましたが、その後許可されて塩尻の阿礼神社の隣接地八重垣町の六戸で開業しました。*1

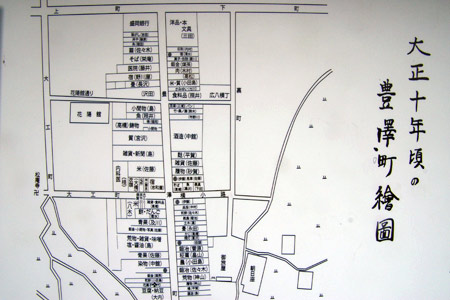

大正15年の塩尻村の市街図*2 には、阿礼神社近くの中山道を北に入ったところに、遊廓の場所が記されています。

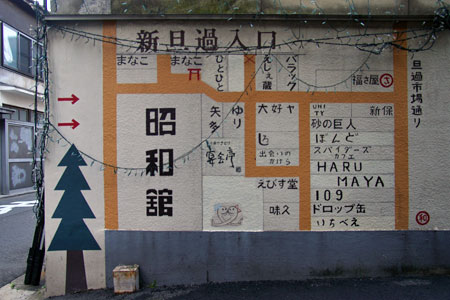

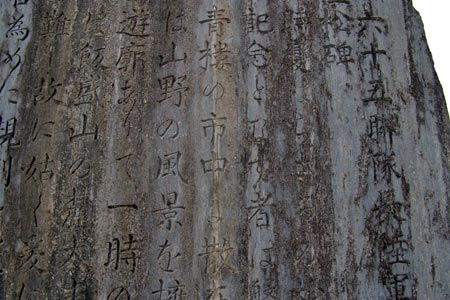

塩尻遊廓があったと思われるあたり。右側に大和楼、三喜楼、信陽楼、左側に弥生楼、壽楼、潮尾楼、三盛楼がありました。*2

現在は、平凡な住宅街になっています。

写真奥の森は、阿礼神社です。

【参考文献】

*1 郷土出版:思い出のアルバム塩尻(郷土出版,1980)P.40

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)「塩尻村」