宇出津の市街の中心部を流れる梶川。町の景観に趣きを添えています。

町の中をぐるりとめぐっている水路のような笹谷川。道路から対岸の建物へのかけ橋が連なっています。

宇出津港近くの港大橋から梶川を見たところ。港町らしい景観です。

宇出津港。

宇出津の市街の中心部を流れる梶川。町の景観に趣きを添えています。

町の中をぐるりとめぐっている水路のような笹谷川。道路から対岸の建物へのかけ橋が連なっています。

宇出津港近くの港大橋から梶川を見たところ。港町らしい景観です。

宇出津港。

今回は、宇出津(石川県鳳珠郡能登町)の町並みと風俗を散歩します。

宇出津(うしつ)駅は、のと鉄道の能登線の廃止により2005年3月いっぱいで廃駅となりました。

現在は、街の駅として利用されています。

駅前にある観光案内板。町の南側に宇出津港を有し、市街を梶川と笹谷川が流れています。

数馬酒造近くにある「さよなら橋」は、別名「未練橋」とも呼ばれ、宇出津の遊廓の入口にありました。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.167

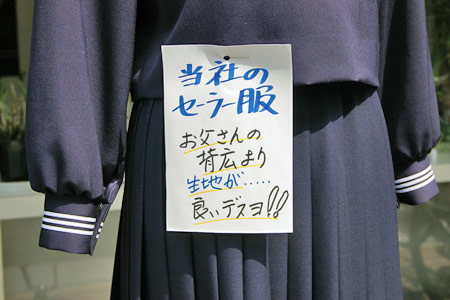

七尾市街地の中央に位置する一本杉通りには、古くからの卸・小売の老舗の建物が残っています。呉服店の前の路上に制服のマネキンがあります。

お父さんの背広よりも良い生地が使われています。

三島町の金刀比羅神社近くの洋服店。

セーラ服のマネキン。

遊廓があった常盤町の南隣。

銭湯の「たから湯」があります。

レトロな雰囲気のネオン管。

清潔感あふれる銭湯です。

七尾市米町の飲み屋街に隣接する駐車場。

駐車場のフェンスに犬糞看板があります。

駐車場の奥まったところ。人目につきにくい場所です。

「ゲロを吐くな!」の看板。

常盤町遊廓跡地には、色町だった名残と思われる居酒屋や料亭、スナックなどが現在も営業中です。

通りの南側。料亭と喫茶・スナックが建ち並んでいます。

通りの北側。ニュー十番街。建物の両側は駐車場になっています。

西側の端にあるスナック。

今回は、七尾(石川県七尾市)の町並みと風俗を散歩します。

七尾の遊廓は、明治はじめに埋め立てされた常盤町へ移り、その後、昭和32年の売春防止法が施行されてなくなりました。*1

道幅が少しひろくなっているこのあたりが遊廓があった場所です。*1

元旅館だった建物。

元旅館の玄関前。

【参考文献】

*1 七尾市:目で見る七尾の100年(七尾市,1969)p.60-P.61

昭和34年の売春防止法施行により、その灯かりは完全に消え、現在は鶴来温泉として旅館やスナックが建ち並ぶ町並みになっています。

2階がスナックになっている建物。

和風の建物がスナックに改装されています。

スナックの入口付近。

今回は、鶴来(石川県白山市)の町並みと風俗を散歩します。

かつて鶴来(つるぎ)には、金沢をしのぐ貸座敷があって、連日近郷近在から若者や旦那衆がやって来て、日詰町に不夜城の時代がありました。鶴来は江戸期より煙草栽培がさかんでしたが、明治時代の煙草税法改正により転業を余儀なくされ、これを契機に日詰町の数名が貸座敷業免許願を提出し、明治19年に「免許地」として許可されました。当時の日詰町は、溜め桶や薪を積んだ棚(にお)の置き場、物置小屋などが散在していて、貸座敷業とはまったく無縁の土地柄でした。*1

鶴来遊廓は、日清戦争のため一時衰退しましたが、日露戦争後は遊廓組合の一致協力により復興しました。その盛況ぶりは金沢三遊廓に並ぶほどで、昭和戦前には全盛となりました。

旅館の隣に古い建物が残されています。

遊廓の雰囲気が残る佇まいです。

【参考文献】

*1 鶴来商工会百周年記念委員会:ふるさと「鶴来」再発見(鶴来商工会,2004)P.107-P.108

旧東海道「いさご通り」。町名もこの付近は砂子(いさご)二丁目です。

1階に「ロンドンA館」が入るビル。

入口の電飾。

募集看板。

川崎市内の繁華街を歩いていると、「ナイトイン右折」の看板を発見。

老舗のキャバレーの建物です。

帽子のマークの大看板。迫力があります。

2つ並んだゴミ箱。

川崎駅前の繁華街に、1軒だけ取り残されるように建っている商店。2階部分に、紙石鹸のレトロな看板が2つ並んでいます。

商店脇の路地は、昔のままの雰囲気が残された飲み屋街になっています。

もう一本北側の路地にも同じような飲み屋街。写真奥は、第一京浜です。

「料理店」のプレート。

堀の内のソープランド街の入口付近。

こじんまりとしたスナックがあります。

入口の看板。35年間、ソープランド御用達(ごようたし)です。

ラーメンを注文。海苔とワカメがトッピングされたあっさりとした醤油味です。

川崎遊廓は、元東海道五十三次中の川崎宿の宿場女郎であったものが、明治37年に現在の指定地へ移転したものです。*1

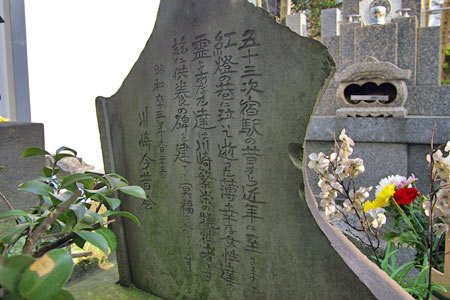

宗三寺の墓地の西側の角に、遊女の供養等があります。

供養等には、「川崎貸座敷組合」と刻まれています。

高塚、藤屋、三浦屋、金波楼、太田屋、三好楼、三日月楼、など、「全国遊廓案内」*1 に記載されている楼名が確認できます。

川崎今昔会が建てた供養の碑(裏側)。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.34「全国遊廓案内」

今回は、川崎(神奈川県川崎市)の町並みと風俗を散歩します。

京急川崎駅の下り線ホームから宗三寺の墓地と墓地に隣接するラブホテルと質屋が見えます。

墓地の反対側(北側)には、別のホテルが隣接しています。

「同伴旅館(ラブホテル)をどんなとこに建てたらよくはやるか、昔からジンクスがあって、墓地か病院のそばか、さもなくば質屋の真向かいだったら繁盛間違いなし。」*1 と言われているそうですが、川崎駅前もこの法則が当てはまりそうです。

ひっそりとしたラブホテルの入口付近(写真左側)。墓地(写真右側)が隣接しています。

未成年者、売春婦の利用お断り。

【参考文献】

*1 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.62

五井駅の北側約1kmのところにある若葉小学校裏で、日本酒の自販機を発見しました。

酒は黄桜。

黄桜といえば、「カッパCM」*1 が有名です。昭和49年(1974年)からは、アダルト漫画作家の小島功さんが女カッパの絵を描いています。*2*5

ワンカップにも女カッパがデザインされています。

小島功さんは、「日本遊女考」というコミックを出版しており、この中には、遊女をテーマとした43話の艶っぽい作品が収録されています。*3*4

【参考URL】

*1 黄桜株式会社ホームページ「カッパCM」

*2 黄桜株式会社ホームページ「1970~74年の主な出来事」

*3 小島功:公式ホームページ「作品一覧」

【参考文献】

*4 小島功:日本遊女考(日本文芸社,1979)

*5 月刊江戸楽(2010年2月号)P.53

ラオックス市原店のある大通り。「くらぶ姫」の看板。

旅館の建物が「お遊び案内所」と「レンタルオフィス」に改装ています。

旅荘「入舟」の看板。

玄関に置かれている「レンタルオフィス」の看板。

JR五井駅の北側の国道24号線沿いに、お地蔵さんがあります。

このお地蔵さんの側面にソープランドの看板が取り付けられています。

この路地の先にソープランドがあるというのですが、周囲は閑静な住宅街で風俗店がある雰囲気ではありません。

路地を進み、さらに右へ曲がると、「五井中央スチーム」の看板が見えてきました。

西口商店街の南西側。スナックや風俗店に混じって「レンタルルーム」と書かれた店舗が数軒あります。

レンタルルームのある路地。

デリヘル店とレンタルルームが同居する建物。

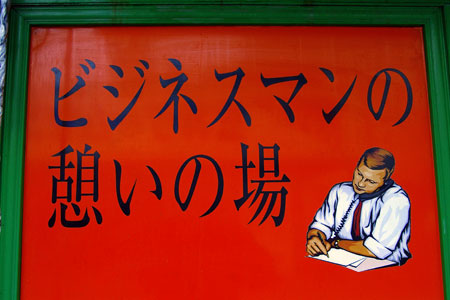

ネクタイ姿のサラリーマンが仕事をする姿が描かれている看板。「ビジネスマン向けの休憩室」というコンセプトのようです。

今回は、五井(千葉県市原市)の町並みと風俗を散歩します。

JR五井駅前の西口商店街は、飲食店や風俗店が密集する繁華街です。

ビルの1階に、目立つ看板の風俗店があります。

畳15畳分ぐらいはありそうな大看板。看板の上部に「地域最上質宣言」と書いてあります。

ハイグレードなクラブです。

柏木田には、銭湯がたくさんあります。

妙栄寺の南側にある常盤湯。通りから東に入ったところにあります。

昔ながらの雰囲気が残っている銭湯です。

煙突。

木の温かみのある脱衣場。

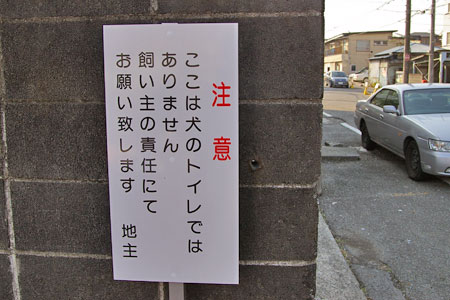

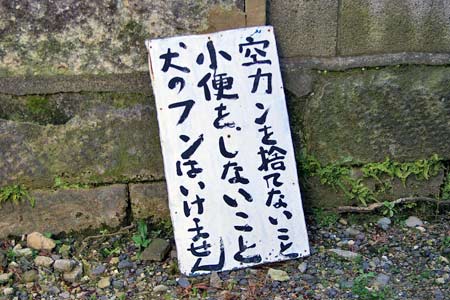

柏木田で、多く見かけるのが、犬の糞看板です。

こういうブロック塀などは、狙われやすい場所なのでしょう。

こういう植え込み部分も要注意です。

空カン、小便、犬のフン、3つまとめて。

「犬にウンコさせて(小さい字で)ウンコ、放置していくな。」の看板。

山口瞳さんの小説「血族」によると、主人公の私(山口瞳さん本人)の母の生家(羽仏家)は、柏木田遊廓で女郎屋を営んでいました。「血族」には、羽仏本家の菩提寺の妙栄寺が登場します。*1

墓地は、石段を登った小高い丘にあります。

羽仏本家の墓のあるあたり。

山口瞳さんの母方の祖父母の墓。

「血族」の中で、山口瞳さんは、「この墓の右側に、ぐんと小さくなった墓が並んでいて、女郎と思われる「紅顔院妙裏日艶信女」という戒名、番頭か妓夫太郎と思われる「快楽恒然信士」という戒名が刻まれていて、この色っぽいとしか言いようのない戒名に私は慄然とした。」と述べています。*1

付近を探しましたが、それらしき墓石は見あたりませんでした。

【参考文献】

*1 山口瞳:血族(文芸春秋,1979)P.185-P.186

柏木田遊廓跡地のメインの通りの西側。

福助ホテルがあります。

福助は江戸時代から存在したキャラクターです。*1

現在は、休業中のようです。

【参考文献】

*1 荒俣宏:福助さん(筑摩書房,1993)P.19

今回は、柏木田(神奈川県横須賀市)の町並みと風俗を散歩します。

横須賀市内でもっとも古く、しかも公然と認められた遊廓は柏木田でした。明治21年2月頃、大滝町の豊川稲荷付近に大火があって遊廓が焼失したため、明治22年6月頃、柏木田に移転しました。*1

柏木田遊廓のことは、山口瞳さんの小説「血族」に詳しく書かれています。山口瞳さんの祖母は、「藤松」という屋号の貸座敷の経営者でした。

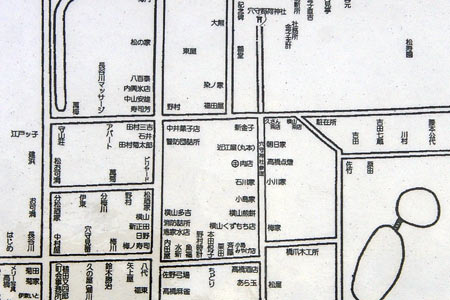

「血族」には、「大門から数えて、ホンダオートバイ販売店、仕舞屋、江戸屋という染物店、この3軒分が藤松...」と藤松があった場所が説明されています。*1

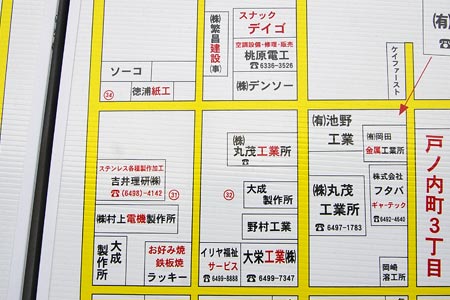

こちらの住宅地図(の右上部分)には、オートバイ店、染物店の江戸屋が記載されています。染物屋はマンションに建て替わっていますが、オートバイ店は現在も営業中です。

ソープランドがあったあたり。

【参考文献】

*1 横須賀警察署史発行委員会:横須賀警察署史(横須賀警察署,1977)P.123

*2 山口瞳:血族(文芸春秋,1979)P.209

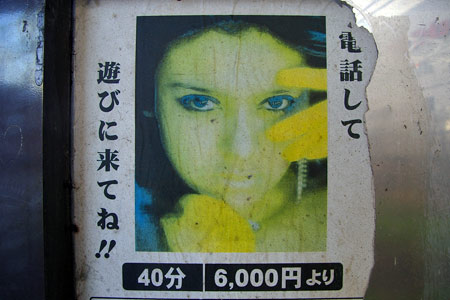

JR姉ヶ崎駅近くの地下道の入口付近。たくさんの貼紙の跡。

風俗店の貼紙です。

現在、この店は閉店している模様です。

比較的保存状態の良い1枚。

環状七号線沿いに大きなマンション。

マンションの1階に、ビデオ、DVDの販売店があります。

入口付近。アダルトビデオも取り扱っているようです。

店の入口では、ウルトラマンが出迎えてくれます。

環状7号線の交差点近くに「ビデオ販売無人コーナー」の看板のある自販機コーナーがあります。

たくさんの自販機が並んでいます。すべて大人向けです。

アダルトビデオ、DVDなどが販売されています。

天井には、AV女優のポスター。

西新井駅の北側。周囲に団地がたくさんあるエリアです。

交差店の角にある化粧品店にコンドームの自販機が設置されています。最近、あまり見かけなくなった「明るい家族計画」のキャッチコピーのある自販機です。

こちらは、住宅地にある別タイプの自販機。

明るい家族計画。

今回は、西新井(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

関原は、西新井駅の南側の地域で、関原銀座会などの商店街があります。

関原銀座会の商店街にある鋭角の建物のパーマ屋さん。現役で営業中です。

モダンなデザインの理容室。

関原二丁目。

竹ノ塚駅の東側。国道4号線沿いの元渕江公園では、夜な夜な露出狂のカップルが出没するといいます。*1

都心部のハプニングバーの客が店の後に訪れ、公園内の身障者用便所がプレイルームになっていると言われています。*1

トイレのドアの内側の落書き。ハッテンバとしても活用されているのでしょうか。

長文の落書き。

【参考文献】

*1 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.56

今回は、竹ノ塚(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

団地の一大密集地である竹ノ塚は、主婦売春が盛んと言われています。*1

しかし、竹ノ塚駅周辺のラブホは意外にも少なく、線路沿いにあるこちらの2軒のみです。

足立区の主婦は、地元のホテルは利用せず、隣の埼玉県八潮市のホテル*3 を利用するという情報もあります。*2

24時間いつでも休憩OK。便利なホテルです。

八潮市のラブホテルも同じシステムを採用しています。*3

ホテル脇の路地を通りに出ると、テレクラがあります。

【参考文献】

*1 山藤 章一郎:週刊ポスト(2006.9.29)P.198-P.171 「現場の磁力6」竹の塚”主婦売春”は格差社会の産物か

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.56

【参考記事】

*3 風俗散歩(八潮):大曽根のラブホテル(2009.11)

松島公園の近く。大型縦長の木製牛乳箱?発見。

と思いきや、何とペプシコーラ箱です。ペプシコーラも牛乳と同じように宅配されていたのでしょうか。

箱の上部は開閉するようになっていますが、ここからコーラの瓶を入れるのはちょっと厳しそうです。

いろいろ推論しましたが、「ペプシコーラの搬送用の木箱を使って郵便ポストを自作した。」と考えるのが妥当かもしれません。

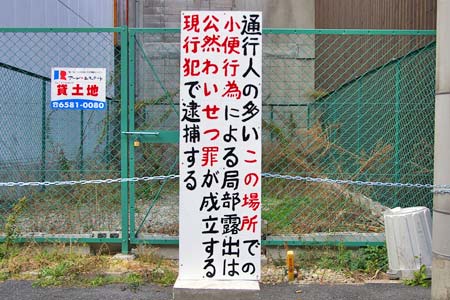

松島新地近くの商店街。駐輪禁止、小便禁止の看板が3つ並んでいます。

小便禁止の看板。

整然と文字が並んでいてインパクトがあります。

看板の周囲は、鎖で囲われていて立ち入りができないようになっています。

松島新地は、赤線当時の和風の建物がそのまま残されています。

路地に入ると雰囲気のある塀が続いています。

路地からメインの通りを見たところ。

2階部分。

今回は、九条(大阪府大阪市西区)の町並みと風俗を散歩します。

木津川と尻無川に挟まれた寺島の地(現在の松島公園)の北端は、松ヶ鼻と呼ばれた場所で、直径1mにおよぶ大きな松の樹が水面に枝葉を垂れていた景勝地で、松島の地名の所以でもありました。*1

安政5年(1856年)の五か国通商条約以後、大阪開港が行われ、木津川と安治川に囲まれた挟まれた砲弾型の土地に外国人居留地ができました。これに伴い、「軍艦、商船が渡来し水夫・兵士など「軽輩」の者が出入りするので遊女屋がなくてはかえって不取締りになる」ことから、横浜、長崎、箱館(函館)の例にならって、松嶋遊廓の建設が許可されました。*2

現在は松島公園となっていて、当時の面影は残っていません。

松嶋遊廓の北端には、松島橋と梅本橋がありました。*2

松島公園内(野球場横)に、松島橋の碑があります。*3

同じく、野球場入口横にある梅本橋跡の石碑は、当時の様子を写真で伝えています。

【参考文献】

*1 野村廣太郎:おおさか百景いまむかし(東方出版,1997)P.62

*2 佐賀朝:近代大阪の都市社会構造(日本経済評論社,2007)P.41,P.43

*3 熊田司,伊藤純:森琴石と歩く大阪(東方出版,2009.8)p.157

ソープランドの建物につきものなのが、ユニークなオブジェです。

こちらの像はかなり大型です。

マーライオン(頭部がライオンで下半身が魚)は、シンガポールを代表する観光のシンボルです。

小型ですが、美しいオブジェです。

こちらは銀色で、セクシー度抜群です。

新開地にある「世界の下着」の看板のある店。

入口のドアには、大きく「下着」と書かれています。左側に、おとなのおもちゃ屋さんが隣接しています。

「団体3人以上お断り」の貼紙(写真右側)。

おとなのおもちゃ屋さんのショーウィンドウ。

新開地の北側に位置する湊川公園は、天井川だった旧湊川の川床と同じ高さに埋め立てられたので、土手の東側の石垣には、階段が作られています。*1

階段の上にホテルの土地がせり出してします。

ホテルへの階段。

ホテル脇の路地を進むと松竹小路*2 を経由して新開地商店街に出ます。

【参考文献】

*1 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.9,P.66

【参考記事】

*2 風俗散歩(福原):松竹小路(2010.1)

新開地本通商店街の湊川公園方面へ向かって坂道を登っていくと、右手(東側)に松竹小路の入口が見えます。

松竹小路は、数ある新開地の路地の中でも最も魅力的な古い路地のひとつです。*1

不思議な造型がこの路地の魅力です。

スナック、居酒屋、カラオケ、お好み焼き屋...。

【参考文献】

*1 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.78

新開地は、明治の末期、天井川で流れていた湊川を新湊川に付け替えたあと、河川敷を埋め立てて新しく開いた地であることから新開地と呼ばれてきました。大正、昭和の一時期は、「東の浅草、西の新開地」と並び称されるほどの歓楽街として栄えました。*1

新開地のシンボルの一つであった「聚楽館(しゅうらくかん)」は、大正2年にオープンした神戸最大の豪華劇場できした。神戸跡地はボーリング場へと姿を変えています。

ボーリング場の入口には、当時の新開地の写真が掲示されています。

ボーリング場の裏手付近。

聚楽館(衆楽館)の名は現在も電柱に残っています。*2

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.76

*2 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.35

神戸の歴史は、福原遊廓とともに始まったといえます。*1

福原遊廓の妓楼は、上、中、下と客すじが別れていて、一番よいところが仲之町(桜筋)でした。*2

現在はソープランド街となっています。

大楼として知られた松浦楼があったあたり。*1*2

桜筋の東隣の柳筋は、福原遊廓の頃は、中小の廓が並ぶ場所でした。*2

現在は道幅も広く、むしろこちらの通りの方がソープランド街の中心になっています。

花柳病の薬を専門に販売していた「有田ドラッグ」があったあたり。*2

「有田ドラッグ」の経営者、有田音松は、福原遊廓の長谷川楼の妓夫太郎(客引き)から身を起こし、あくどい商法で名を成しました。*3

「有田ドラッグ」の店頭には、梅毒や淋病にかかって頭部の皮膚が犯されたり、鼻が欠けた人体の模型が飾られ、「十八歳未満の者、中に入るべからず。」と貼紙がされていました。店の中に入ると今度は淋病におかされた局部の模型が陳列されていて、性病患者はおじけづき、有田ドラッグの薬を買い求めました。*4

【参考文献】

*1 加藤政洋:神戸の花街・盛り場考(神戸新聞総合出版センター,2009)P.61,P.67-P.69

*2 君本昌久:いろまち燃えた(三省堂,1983)P.82-P.84

*3 林喜芳:わいらの新開地(神戸新聞総合出版センター,2001)P.36-P.37

*4 稲垣喜代志:ドキュメント日本人 第9(学芸書林,1969)「有田音松」P.40,P.45

平野の交差点の近くに、不思議な六差路があります。

地元では「六道(堂?)の辻」というそうですが、細い道が綺麗に放射状に走っています。角の窮屈な三角地に家が建っています。*1

三角地に建っている家に緑色の牛乳箱があります。

兵庫牛乳の牛乳箱。

サイズは大型です。

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.70-P.72

今回は、福原(兵庫県神戸市兵庫区)の町並みと風俗を散歩します。

祇園神社の南面一帯の平野付近は、約800年前、平清盛が幻の都といわれる「福原京」を置いた場所です。*1

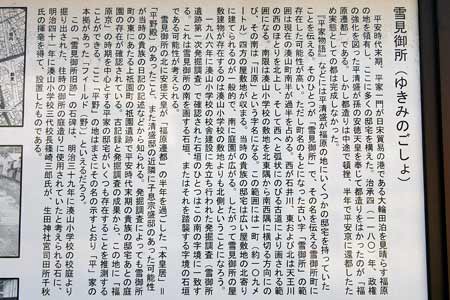

清盛の山荘である「雪見御所」があった場所には、「雪見御所之碑」が建っています。

福原は、半年間だけ日本の首都となりました。

荒田八幡神社裏に、「福原遷都八百年記念之碑」があります。

明治元年に開設が許可された「福原遊廓」は、平清盛の福原遷都にちなんで命名されました。その後、福原は、東京の吉原、京都の島原とともに、「さんぱら」並び称されるようになりました。*2

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.70-P.72

*2 加藤政洋:花街(朝日新聞社,2005)P.200-P.201

人吉市街の大工町。旅館丸恵本館の近くに美容院のレトロな建物があります。

「美容院」と書かれたドア。

入口のタイルの装飾。

木製の窓。

人吉の中心街には、派手な大衆食堂が軒を連ねます。

ラーメン、ギョーザ、ビール。

看板建築のホルモン店。

スナックのような佇まいの食堂。

人吉の市街の商店街。肉屋さんの隣に「スカイビル」があります。

ビルの1階に、「球摩川ショー劇場」があります。

秘宝館が併設されていたのでしょうか。

入口の看板。

人吉市街の中心部。漢字で「鶯温泉」と書かれた看板があります。

広い駐車場の奥に公民館のような建物があります。

建物の入口には、大きな赤い文字で「うぐいす温泉」と平仮名で書かれています。上部には、青地に赤色の温泉マーク。とにかく目立っています。

営業は1日おき。朝8時から12時までです。

共同浴場の新温泉の裏側に、雰囲気のある路地があります。

右に新温泉。左には小さな飲み屋街。昭和の雰囲気が残る一画です。

入浴後に立ち寄りたくなるような居酒屋さん。

飲み屋街の路地からは、新温泉の木造の建物の裏側(写真右側)が垣間見えます。

レトロ外観の新温泉ですが、脱衣所、浴室はさらにレトロな雰囲気が漂います。商店の名前の入った看板は、まるで博物館の展示物のようです。

脱衣場には、ぶら下がり健康器具と体重計。

年季の入ったマッサージチェア。脱衣所脇のスペースはくつろげるスペースがあります。

シンプルなコンクリート造りの浴槽が2つ。

今回は、人吉(熊本県人吉市)の町並みと風俗を散歩します。

人吉の球磨川沿いには温泉街が広がり、旅館や共同浴場が多数存在します。

その中でも新温泉は、国宝級とも言える歴史を感じさせる木造建築です。

静かな雰囲気の入口付近。

建物全体は大きな窓ガラスに囲まれています。

河童の起源には諸説ありますが、その一つは、「河童たちは中国の黄河上流から海を渡り、九州の八代の球磨川河口に上陸して棲みついた。」という渡来説です。*1*2

球磨川沿いには、「河童渡来碑」がありますが、さらに、町のいたるところに河童のオブジェなどがあります。

居酒屋の脇にある巨大な河童のオブジェ。

居酒屋の建物の壁面には、河童とともに人間の女性も描かれています。

何ともエロい姿です。

【参考文献】

*1 和田寛:河童伝承大事典(岩田書院,2005)P.605

*2 黄桜株式会社:黄桜ホームページ 黄桜ギャラリー「かっぱの起源」

八代市塩屋町の塩屋八幡宮の近く。

銭湯のちとせ湯があります。

2階部分はかなり老朽化しています。

北西側の別棟。こちらの外観も凄いです。

八代市本町の繁華街。スナックなどの飲食店が建ち並んでいます。

ビルの1階にサウナがあります。

整体マッサージ。

絶妙な朽ち具合のネオン看板。

八代市本町の繁華街のはずれに、「キャバレー白馬」があります。

演歌歌手の八代亜紀さんは、熊本県八代市の出身ですが、16歳のデビュー前の初舞台の場所が、この「キャバレー白馬」だったそうです。*1

派手なデザインの屋上大看板。昭和の雰囲気を感じます。

ホステス募集です。

白馬専用。

【参考URL】

*1 asahi.com マイタウン 熊本 この人 八代亜紀さん(2005.6.6)

旧「黄金」の建物の南側の路地に、レンガの塀が残っています。

ほとんど荒廃していない綺麗なレンガ塀です。

このレンガの塀は、元八代券番の塀です。*1

元八代券番の土地は、旧「黄金」の建物に隣接しています。*1

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

紺屋町の遊廓は、明治7年に設置が認められ、大正10年には、遊廓が19軒、料亭が20軒となり、活況を呈しました。戦後は特殊飲食店地区となり、昭和32年の売春防止法施行により転廃業しました。*1

「黄金」は、八代で唯一の遊廓建築の遺構で、建設年は明治期と考えられています。*1

軒下の透かし彫り。

建物の西側。

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.689-P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

今回は、八代(熊本県八代市)の町並みと風俗を散歩します。

八代は、球麿川下流にあって、港を中心に都市が発達してきました。住吉神社のある付近は、古くからの漁師町でした。

住吉神社は、海上の守護神として信仰を集めてきました。

玉垣には、漁業関係者の寄進者の名前が彫られています。*1

住吉神社の西の蛇篭町は港町で、天草の漁船が毎日着き、漁師が鰯や鯛を陸揚げすると、仲買人が荷車やリヤカーで市場まで持って行きました。市場でのセリが終われば、漁師たちは紺屋町の遊廓へ出かけていきました。*1

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.423-P.427

三角東港周辺の住宅街。

牛乳箱に出合いました。側面に、「ハネーヨーグルト」と書かれています。

明治牛乳と言えば、アサヒマークのロゴが有名ですが、この箱は「MEIJI」のロゴです。

比較的新しい牛乳箱のようです。

三角西港は、港湾だけでなく市街地も含めて造成されました。市街地水害から守るための排水路が整備され、主要な道路との交差部分には、石橋が架けられています。*1

「全国遊廓案内」には、三角町にも遊廓があり、貸座敷が6軒あったと記されています。*2

遊廓は、西排水路の上流のあたりにありました。*1

検番があったあたり。*1

当時の三角西港の様子は、紀行文「五足の靴」*4 にも登場します。三角町には、熊本県公認の遊廓というのが、熊本市内の二本木遊廓、八代町の紺屋町遊廓、牛深町の古久玉遊廓に次いで存在していました。「五足の靴」の作者の五人づれは、「遊廓らしい一部の二階三階の欄干には赤い夜着が痛いくらゐ光つてゐる」とその存在を確認しています。*3

【参考文献】

*1 遠藤徹也:Civil engineering consultant. (通号238,2008.1)特集 土木遺産Ⅵ日本の土木風土の原点 P.20-P.23 明治の近代港湾都市「三角西港」「明治・大正期の町の構成」

*2 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.152

*3 鶴田文史:天草五足の靴物語(近代文芸社,2007)P.119

【参考記事】

*4 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

1887年(明治20年)の三角西港の開港により、税関、裁判所、役所などの公的な施設や倉庫や商店、宿屋、遊廓などが次々と設置され、町は活況を呈していきました。*1

三角西港の活況は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の「夏の日の夢」と題した作品に記されています。当時、熊本に住んでいたハーンは、長崎旅行の帰りに船で当地を訪れ、旅館「浦島屋」に宿泊しました。*1

「夏の日の夢」は、このときの様子と日本の昔話の「浦島太郎」と「若返りの水」の話を重ねた作品です。「その宿はさながらパラダイスで、女中さんたちはまるで天女のようだった。--中略--彼女(宿の女主人)は、とても若く、ほれぼれする美しさ―国貞が浮世絵に描いた我の娘、蝶の娘といった風情だった。」*2

復元された浦島屋の建物があります。

ハーンは、浦島屋での夢のような体験から、浦島太郎の物語を連想し、この作品を生み出したのでしょう。

【参考文献】

*1 遠藤徹也:Civil engineering consultant. (通号238,2008.1)特集 土木遺産Ⅵ日本の土木風土の原点 P.20-P.23 明治の近代港湾都市「三角西港」

*2 ラフカディオ・ハーン:雪女 夏の日の夢(岩波書店,2003)P.216-P.218

今回は、三角(熊本県宇城市)の町並みと風俗を散歩します。

三角西港(みすみにしこう)は、明治時代、当時の内務省が招いたオランダ人技師ムルドルの指導のもとで建設された近代港湾で、「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産登録を目指しています。*1

丸みを帯びた石積みの埠頭。

背後の山地にも石積みの環濠が築かれています。

【参考URL】

*1 「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会ホームページ:三角西港施設

湊新地には、当時の面影を残す古い建物が残っています。

遊廓の北東部の奥の満月楼のあったあたり。

この通りの両側には、宮島楼、芦北屋、平野屋、喜楽亭などの妓楼が建ち並んでいました。

遊廓の東側の通り。萬松楼があったあたり。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

島原の船津新地と湊新地は、2つともその名の通り沿岸より築地した新しい造成地であるため、そこに橋がかけられ、その新地内に各々の遊廓ができました。*1

「新地橋」は、湊新地の入口にかかる橋で、当時のままの石橋が残されています。

紀行文「五足の靴」*2 の作者の「五人づれ」もこの橋を渡り、湊新地内の遊廓を散歩しました。*1

美しい眼鏡石橋です。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

【参考記事】

*2 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

島原の地の入江は、古くから地形的に最適な港として交易が盛んとなって、港町として発展しました。同時に人の出入りが多い港町特有の遊廓の前身が、はじめは散在して成立していましたが、やがて、沿岸より築地した新しい造成地の船津新地と湊新地の2ヶ所に遊廓が成立しました。*1

船津新地が成立したのは、明治30年頃で、道の両側に遊廓の軒並みがありました。*1

「舟津新地」と書かれた電柱のプレート。

船津新地は、昭和19年の大火により全焼し、その後は復興しませんでした。*1

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

今回は、島原の町並みと風俗散歩します。

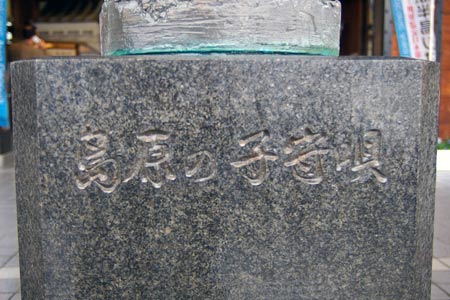

島原鉄道の島原駅の改札口を出ると、「島原の子守唄像」の後姿が目に飛び込んできます。

「島原の子守唄」は、島原市出身の作家宮崎康平によって作詞作曲されました。

「おーどーみゃーしーまばらーのー」の歌詞で始まる「島原の子守唄」は、誰もが知っている子守唄です。

島原の子守唄は貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たち(からゆきさん)の悲しみ、哀れさ、一方で「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写したものといわれます。*1

【参考URL】

*1 島原市:公式ホームページ「島原の子守唄」

西鉄柳川駅前。

駅前のロータリーの隅に、白ポストがあります。

色は白ですが、外観は郵便ポストに似ています。

間違って郵便物を投函する人がいてもおかしくないと思います。

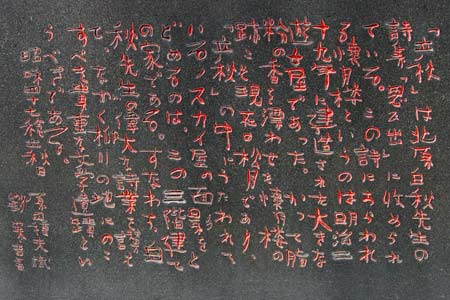

松月文人館に「立秋詩碑」があります。この碑には、北原白秋の詩集「思ひ出」の中の詩「立秋」の一節*1 が刻まれています。この詩に出てくる懐月楼跡は現在の松月文人館の建物です。

「立秋」*1 の中に出てくる、NOSKAI(ノスカイ)とは、方言で遊女のことです。*2

松月文人館の裏手に、もうひとつの別の文学碑「『五足の靴』ゆかりの碑」があります。

「五足の靴」は、与謝野寛(鉄幹)が、まだ学生の身分だった北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、平野万里の4人を連れて旅した記録、紀行文で、明治40年に「東京二六新聞」に連載されました。「五足の靴」とは、旅をした「五人づれ」のことを表しています。*3

「五足の靴」は、南蛮文化探訪が第一の目的でしたが、「遊廓情緒探訪」という従属的な目的もありました。「五足の靴」の探訪地全体の中では、博多の柳町、長崎の稲佐・丸山、牛深の遊女町、三角の遊廓、島原の新地、熊本の二本木等の遊廓散歩について触れられています。佐賀の室園、呼子の殿之浦、佐世保の勝冨については触れられていませんが、その夜の散歩が想像されます。*3

柳川の遊女屋「懐月楼」跡については、「五足の靴」第二十三章で触れられています。

----「五足の靴」第二十三章(抜粋)----

表門に抜けると太鼓橋が架してある。橋の下は又例の川の一つだ。(中略)橋の詰(つめ)に大きな三階造の家がある。近年まで遊女屋であったが、田舎も人智の進んだ影響で流行らなく成り、他に引越してしまった後は構造が遊女屋式だけに借る人が無いので、持主も次第に頽廃して行くに任せて置く。その一部をこの夏借受けて氷店を開いた者がある。

【参考URL】

*1 北原白秋記念館ホームページ:文学碑「立秋詩碑」碑文

【参考文献】

*2 北原白秋:北原白秋詩集.上(岩波書店,2007)P.291-P.292

*3 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.12-P.13,P.132

*4 五人づれ:五足の靴(岩波書店,2007)P.92-P.93

今回は、柳川(福岡県柳川市)の町並みと風俗を散歩します。

柳川は水郷の町と言われ、市中に掘割が巡らされています。

三柱神社の参道の朱塗りの橋のたもとに松月文人館があります。

この建物は、明治時代に建てられた遊女屋「懐月楼」の建物でした。

松月文人館の2階と3階は、北原白秋など文学者たちの資料館になっています。*1

【参考URL】

*1 柳川観光開発株式会社:公式ホームページ「松月文人館」

吉原土手の通りに面して、桜鍋料理の専門店「中江」があります。

馬肉のスキヤキのことを馬鍋とかサクラ鍋といいます。馬鍋は、明治の文明開化の申し子ともいえる牛鍋に対応したものです。馬肉のことを隠語で「サクラ」ということからサクラ鍋と呼ばれるようになりました。*1

当時、遊廓があり、粋な歓楽街として栄えていた吉原には桜鍋を売る店が二十軒以上も軒を連ね、吉原名物、数少ない東京の郷土料理として、吉原遊廓行き帰りの粋客から朝・夜問わず食されました。「中江」は、その中の一店舗として明治38年に暖簾を掲げました。*2

桜鍋のロース(1700円)とザク(ネギ、しらたき、腑の盛り合わせ、560円)を注文。

【参考文献】

*1 桜肉料理「中江」パンフレット

【参考URL】

*2 桜なべ「中江」:公式ホームページ「中江百年物語」

吉原の通りに面して、吉原公園がります。ここは、かつての吉原遊廓の大籬(おおまがき=大店のこと)の大文字楼の跡地です。*1

大文字楼は、「角海老楼」「稲森楼」と共に吉原の三大妓楼で、江戸町1丁目の表通りから裏通りまでつつ抜けでした。その裏通りには、鉄漿溝(おはぐろどぶ)がありましたが、大文字楼の楼内から太い鎖で頭上に橋がつなぎとめてありました。度重なる吉原の災害に、非常の場合内側からこの吊橋を下ろし、遊女を廓外へ逃がすようにしたものです。*1

現在の吉原公園からはソープ街が一望できます。

大文字楼の吊橋はこのあたりにありました。*2

【参考文献】

*1 波木井皓三:大正・吉原私記(青蛙房,1978)P.18-P.19

*2 稲垣史生:江戸の再発見(新潮社,1980)P.316-P.317

山谷地区には、立小便禁止の張り紙が数多く見られます。

電柱と鳥居。

貼紙が多数貼られた路地。

犬以外(人間や猫など?)は、大小便禁止です。

今回は、山谷~吉原の町並みと風俗を散歩します。

山谷は、吉原の地続きのドヤ街(日雇い労働者が集まっている地域)です。

山谷の前史は、明暦3年(1657年)にさかのぼります。吉原遊廓移転の際、新吉原遊廓の建築が出来上がるまでの2ヶ月間、山谷地域での仮宅営業が認められ、その後も、新吉原遊廓の大火の際(計13回)、仮宅営業が認められました。少ない設備投資で大きな利潤を稼げる仮宅営業は、遊廓業者にも歓迎されました。このような山谷の売春街としての歴史的風土性は、戦後の木賃宿にも引き継がれ、女衒宿が大きな利益をあげていました。*1

現在の山谷は、すっかり変貌し、町全体が建設・港湾・運輸の大企業に供給される日雇い労働者の巨大な共同飯場になっています。*1

吉原に近い日本堤には、簡易宿泊所が密集しているエリアがあります。

古い旅館風の建物が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 神崎清:山谷ドヤ街(時事通信社,197)ⅰ,P.148,P.171

銚子市内の目抜き通り。少し殺風景すぎるぐらい綺麗に整備されています。

道路沿いにランジェリーショップがあります。

建物の側面にある入口。

メンズ下着もあります。

飯沼観音の裏手(西側)を行くと、町名が田中町に変わり、左右にびっしりとスナックが並んでいる一画に出でます。*1

風俗雑誌の記述によると、これらのスナックの中には、いわゆる連れ出しができるスナックが存在する模様ですが、今回は昼間の散歩のため、詳しいことは解りませんでした。

T字路やカギの手になっているところもあって、いかにも旧赤線らしい町並みが続きますが、往時の建物は残っていないようです。*1

道の両側にスナックが建ち並んでいます。

古い和風の建物を改築したスナック。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.116-P.117

今回は、銚子(千葉県銚子市)の町並みと風俗を散歩します。

銚子駅前の通りを東へ進み、馬場町交差点を左折すると、「飯沼観音」の入口の門が見えてきます。

飯沼観音は、地元の人たちからは「観音さま」と呼ばれ親しまれています。*1

昭和30年代、観音さまの行事である2月の旧正月ともなれば、今の大仏のあたりにあった本堂の裏手の広場には、サーカスやろくろ首、人魚、蛇女などの見世物小屋、お化け屋敷があり、猥雑な雰囲気の看板が並んでいました。

当時の観音さまの賑わいは、すでに過去のものとなっています。*1

【参考文献】

*1 稲葉豊和:とっておき、銚子散歩 改訂版(アクセス出版,2005)「昭和30年代の観音さま」

酒屋脇の路地を歩いていると、 安室奈美恵さんに遭遇?

安室奈美恵さんの写真が貼られた自販機の向かい側には、酒屋があります。

酒屋のシャッターには、レオタード姿の女性とvsopブランデー。

今月の特選。

平和島駅前に、レトロな理容室の建物があります。

とにかく凄い年季の入り具合です。

窓枠は水色で統一され、窓から煙突が延びています。

水色の窓枠と一体化した郵便受。

旧大森新地近くの美原歩道橋の南登口付近。

歩道橋に近接して美原観音があります。

境内の奥まったところに、人の背丈ほどの秩父青石を自然石のまま使用した「平林角蔵記念碑」が建てられています。*1

背面には、「大森新地創設十周年に当り之が出願者平林氏のために之を建つ 昭和九年九月廿三日 大森三業株式会社」とあります。この碑は、大森三業地創設に貢献し、その守り神として昭和7年、大森東1丁目の徳浄寺から三業地の裏鬼門に観音像を勧請した、平林角蔵のために建てられました。*1

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510

大森新地の入口付近。写真の左側の植え込み部分がかつての西堀跡です。*1

塀に囲まれています。

こちらもかつて料亭だった建物です。*1

昭和40年頃までは、芸妓は約60名いました。*1

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.227-P.229

今回は、平和島(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

大森新地は、現在の大森本町2丁目で、東は平和の森公園、西は美原の商店街に囲まれた地域にあった三業地です。その最盛期は、昭和8年から14、5年でした。*1

花街の中心部には、大森見番がありました。*1

料亭「沢田屋別館」があったあたり。沢田屋、つるやのカニ料理は有名でした。*1

現在は住宅地となっていて、花街に面影はほとんど残っていません。

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510

大田区南蒲田二丁目に七辻(ななつじ)と呼ばれる場所があります。

「七辻」の由来は、7本の道路が交差した地点という意味で名付けられたものです。

交差点には、八百屋などの商店が建ち並んでいます。

七辻に信号機はありませんが、この交差点に交通事故はありません。「日本一ゆずり合いモデル交差点」と書かれています。

猟師町の赤レンガの堤防付近から北側を見ると銭湯の入船湯の煙突が見えます。

羽田では海で働くため午後になると漁師たちが集まり汗を流し、銭湯は町の社交場になりました。110年前には営業していたと伝わっていますが、昔は団子湯といい、60年ほど前から入船湯になりました。*1

入口付近。

清潔感のある脱衣所。

【参考文献】

*1 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.37

漁師村の船溜りのすぐ近くに、レンガ造りの堤防が延々と続いています。

多摩川では洪水が多かったため、大正7年からの改修工事で堤防が築かれました。*1

堤防の外に下りるための石段が、川岸だった時の名残を残しています。

現在は、堤防の外側にも家が建ち並んでいますが、川だった名残で地面が低くなっています。*1

【参考文献】

*1 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.37

現在は羽田3丁目と町名が変わった漁師村界隈は、現在も江戸前の魚やアナゴを獲る漁船が船溜まりに密集し、どこかアジア的な風景を残しています。*1*2

羽田の漁業は、約830年前に平治年間、羽田に7人の落人が住みついたときから始まったと言われ、江戸湾内の優良漁場でした。昭和30年代に入り、東京湾の埋め立てと羽田空港の拡張により、浅瀬漁場が減少し、以前のような漁村としての姿は薄れつつある中で、この船溜まりは、昔をしのばせる貴重な場所となっています。*3

トタンの物置のような建物が並んでいます。

かつてここには、生活品をすべて船に搭載し、船上に寝泊りして日々を送る人々がいました。*1

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.28-P.29

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.76

*3 「羽田漁業の碑」の碑文より

今回は、羽田(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

穴守稲荷は、現在は京浜急行羽田空港線の沿線に位置しています。この神社は元来は現在の羽田空港の敷地となっている場所にありましたが、昭和20年、進駐軍の命令によって強制的に移転させられ、鳥居だけは、ながらく空港の駐車場に立っていました。*1

これは、鳥居を壊そうとしたアメリカ兵が次々と病気や怪我をしたり、取り壊そうとした業者が倒産したりなどの不幸が起きた(進駐軍の傍若無人な行いに大鳥居がキレた。)ことがその理由だったようです。*2

鳥居は、平成11年に現在の場所に移設されました。鳥居には、「平和」と書かれた額がかかっています。*3

旧地の穴守稲荷の社背には、赤い鳥居が山積みにされ、貝類を集めた陳列場もあり、女陰に似た貝なども並べてありました。*4

鳥居の脇にある案内板。

案内板には、旧地の穴守稲荷の周辺の地図が掲載されています。穴守見番の場所も記されており(写真、左下)、この界隈が花街だったことがわかります。

【参考文献】

*1 奥須磨子,羽田博昭:都市と娯楽(日本経済評論社,2004)P.223

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.76

*3 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.35

*4 原浩三:性神探訪(八重岳書房,1970)P.134

石川町の車橋交差点に、「舟の休憩所」と書かれた看板があります。

看板にしたがって、中村川沿いを西へ進むと、「舟の休憩所」が見えてきます。

この船は、運河に浮かぶ水上ホテルです。消防法上の設備・規制をクリアしていないため「宿泊所」を名乗ることができませんが、実態は労働者の宿泊所です。*1

1950年の朝鮮戦争により、横浜港は軍需物資を運ぶ拠点になり、横浜に職を求める人々が全国から押しかけましたが、野宿を余儀なくされて凍死する人たちが毎年のようにでました。そこで行政が苦肉の策として考えたのが川の上に浮かぶ艀(はしけ)を利用して作る水上ホテルでした。民間でもこれを真似て、簡易宿泊所としての水上ホテルが川の上に建ち並び、これがドヤの原型となりました。*2

隆盛を誇った水上ホテルですが、実態は定員の5倍以上の人々で溢れた収容所のようなもので、チフスも流行していました。1951年1月、7名の犠牲者を出した転覆事故が転機となって、水上ホテルは徐々に姿を消していきました。同時に、アメリカ軍の接収が解除された寿町に、今のドヤの元となる簡易宿泊所が次々と建設されていきました。*2

舟の上には粗大ゴミが放置されています。現在は休業中なのでしょうか。

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.108-P.109

*2 石川 直樹:すばる31(6)(2009.6)「横浜・寿町どやどや滞在記(第2回)越冬パトロール」P.288-P.289

寿町には、大衆食堂がたくさんあります。

こちらの食堂では、1996年頃、「お持ち帰りできます。ごはん250円、焼魚300円、煮魚400円....」と書かれた看板が掲げられていました。*1

「恍惚のうまさ、おでん、煮込み」の看板。

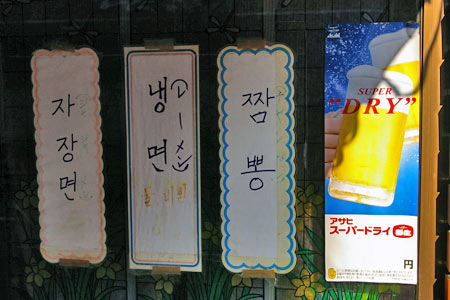

韓国語で書かれたメニュー。

寿町では、1980年代から外国人(大半は韓国人)出稼ぎ労働者が急増し、1990年代前半には、約1500人(町内の5人に1人が外国人)くらいいると言われたこともありました。その後一貫して減少し、2006年末で、寿町の簡易宿泊所に宿泊する外国人は95人となりました。*1

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.18,P.29-P.30,P.116

寿町の飲食街の一画。簡易宿泊所がコンクリート建築であるのに対し、この一画だけは、トタン屋根の建物が密集しています。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

飲食街の中央を貫く路地の両側には、飲み屋の店舗が並んでいます。

別の場所にあったスナックと思われる店。

寿町でのなかで「寄せ場」(日雇い労働者の職業斡旋を行う場所)にあたるのは、寿町総合労働福祉会館(通称「センター」)の広場とその周辺です。*1

1階には日雇い労働者のための無料職業紹介所があります。*1

「センター」1階の広場では、1990年代まで「やんから」と呼ばれる「焚き火」が行われていました。ここでは、寒さが厳しくなる冬季に、野宿生活をする人びとを中心に暖をとり、酒を酌み交わすなどしていました。「やんから」は、周辺の商店や住民たちがゴミを燃やすためにも利用され、「寿の風物詩」として愛着をもって見守られてきましたが、2005年から2006年にかけて廃止され、焚き火の跡地には自転車置き場が設けされました。*1

長年にわたって焚き火が続けられたため、「センター」広場の天井はすすで真っ黒になっていましたが、2006年、そのすすの上に芸術家がチョークで絵を描き、市民からの公募も合わせて「寿の花『スカイフラワー』と名付けられました。

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.20-P.21,P.126-P.129

JR石川町駅の西側に位置する寿町は、日雇い労働者の街として知られた地域で、東京の山谷、大阪の釜ヶ崎と並んで「日本の三大寄せ場」の一つに数えられてきました。「寄せ場」とは、日雇い労働者の職業斡旋を行う場所のことで、同時に簡易宿泊所(ドヤ)が密集する地区であることも意味しています。2002年、「ホームレスの自立の支援などに関する特別措置法」が成立し、2003年には寿町内に「ホームレス自立支援施設『はまかぜ』」(写真の左側の白い建物)が開所しました。*1

寿町は、第二次大戦後は、米軍に接収された地域でしたが、1956年に接収が解除され、同時に野毛地域のスラムクリアランスが実施されました。これにより、労働者たちは寿町に集まり、それに対応するかのように簡易宿泊所の数も増えていきました。*1

1990年代以降の寿町は高齢化が進展し、横浜市では、寿町の簡易宿泊所を居住地とする人たちには、生活保護受給を認めたため、それまで「寄せ場」とは無縁だった人たちが寿町で生活を始め、簡易宿泊所の経営も安定しました。その結果、かつては、古ぼけた木造建築が中心だった簡易宿泊所は、2000年前後から、建て替えが進み、現在ではその大半が鉄筋建築に姿を変えています。かつて、無法地帯という意味で「西部の街」と呼ばれた寿町の面影は薄らいでいます。*1

寿町は、関内、石川町など横浜の主要駅に徒歩圏内であることや、伊勢佐木町や横浜中華街など繁華街・観光地にも近いことから、寿町の周辺では、十数階建ての分譲マンションの建築が相次いでいます。*1

写真は、分譲マンション(左側)と簡易宿泊所(右側)が隣り合って建っているケースです。簡易宿泊所の方が一つ一つの部屋が小さいことを除けば、両者の外観はほとんど同じです。

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.11-P.18

今回は、石川町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線、石川駅の北西の一画にラブホテル街があります。

JR京浜東北線(写真奥)と首都高速道路沿いのラブホテル街です。

部屋の写真の大看板。

付近の電柱にあったバイアグラの広告の貼紙。

尼崎市バスの「遊女塚」停留所。

江口(大阪市東淀川区)、神崎(尼崎市)は、平安時代における日本遊里の代名詞でした。大江匡房は「遊女記」を表して著して神埼の遊女のことを述べています。*1

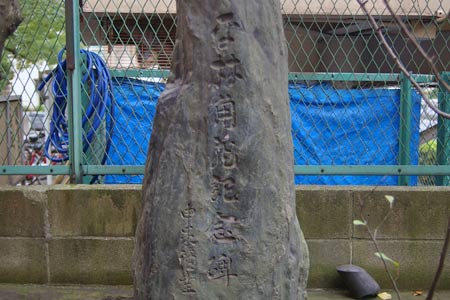

バス停から100m南の関西ペイント(株)尼崎工場の正門前の梅ケ枝公園の片隅に、史跡「遊女塚」があります。

遊女塚の中央には、遊女の供養碑があります。この碑は、鎌倉時代の建永2年(1207年)、法然上人の説話を聞いて自分の身を恥じた5人の遊女が神埼川に身を投げ自殺し、その供養のために建てられたものです。碑の裏面には、5人の遊女の名(吾妻、宮城、刈藻、小倉、大仁)が刻まれています。*2

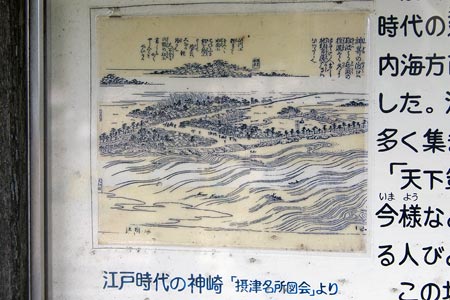

摂津名所図会に描かれた神埼川。

神崎は、中国街道に通じ、水上交通の拠点として大いに栄えました。*3

【参考文献】

*1 滝川政次郎:遊行女婦・遊女・傀儡女(至文堂,1965)P.3-P.5

*2 「遊女塚」の案内板より

*3 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.293

戸ノ内は、沖縄出身者の集住地域でもあるため、町のあちこちに沖縄料理店が見られます。

1階に沖縄料理店が入っている建物。

沖縄料理店の入口。蛇味線をひく沖縄の人の姿が描かれています。

銭湯の「日の本湯」の隣にあった閉店したと思われる料理店の看板。「波之上」は、沖縄県那覇市の波之上でしょうか。

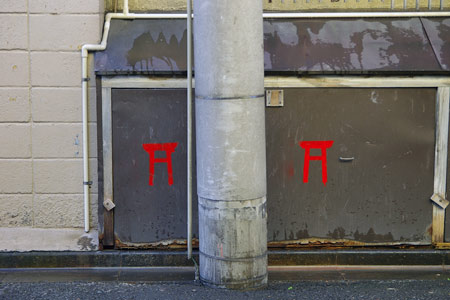

古代中世の神埼の遊女とはまったく関係ありませんが、戸ノ内の私娼街は「神崎新地」と呼ばれていました。*1

新地内には、稲荷神社があります。

新地の守り神だったようです。

稲荷神社の鳥居。

稲荷神社の隣の長屋。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

戸ノ内の私娼街(神崎新地)は、戸ノ内三丁目31~34番地にありました。*1

売春防止法施行後は、新地は衰退し、売春宿は町工場に改装されました。*1

そして、1995年の阪神大震災のとき、新地の建物のほとんどが崩壊し、店は1軒残らず潰れ、新地は、年配の立ちんぼが数人残るまでに落ちぶれました。*2

当時のものと思われる建物。

建物の2階には手摺があります。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

*2 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

モスリン橋を渡って100mほど北へ進んだところが、戸ノ内町の大通りです。

戦後、尼崎市には無数の風俗店が点在し、風俗業者のみながらず、パンパンガール(立ちんぼ)も多く、治安の悪化を招いていました。風紀の乱れを気にした尼崎市は、1952年「尼崎市売春等取締役条例」を制定しました。条例による直接的な効果はありませんでしたが、業者たちは世間の風当たりの強さを感じ、「尼崎全特飲業組合連合会」を結成。初島(尼崎市)と戸ノ内に集団移転しました。それぞれ、戸ノ内新地、初島新地として1955年政府公認の赤線地帯として営業を開始しました。*1

お遊びは、客引きの婆さんとの交渉から始まり、顔を見て相手を決めることができず、好みのタイプを伝え、派遣してもらう置屋スタイルです。交渉が済むと大通りより西側にある旅館に招かれ、そこで派遣された姫と一時を過ごします。*1

現在も旅館らしき建物が残っています。

戸ノ内三丁目のバス停近くにあるゴルフ場は、紡績工場跡地です。*2

【参考文献】

*1 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

今回は、戸ノ内(兵庫県尼崎市)の町並みと風俗を散歩します。

毛斯綸(もすりん=羊毛のこと)大橋は、大正末期に、毛斯綸株式会社によって、架設された私設橋でしたが、昭和7年になって、大阪市に引き継がれました。*1

現在、戸ノ内の真ん中にあるゴルフ場が、紡績工場の跡地で、戦争中はプロペラを作っていました。*2

全長約200mの大きな橋です。

橋の手前側は大阪府。向こう側は兵庫県です。

毛斯綸大橋の袂の戸ノ内4丁目、5丁目は、「浜」と呼ばれる沖縄出身者の集住地域となっています。*2

「必殺仕置人」で有名な俳優の藤田まことさんが歌った「十三の夜」という歌の3番の歌詞に、モスリン橋が登場します。

「十三の夜」は、藤田まことさんが、「大統領」という2階建ての大きなキャバレーに通っていた頃に、指名していたおねえちゃんをモデルにした歌で、3番の最後に「モスリン橋を、きょうは2人で渡ろうよ」とありますが、そのおねえちゃんは、「モスリン橋」を渡って十三に働きに来ていたそうです。*3

---- 十三の夜(3番) ----

園田はなれて 神崎過ぎりゃ

恋の花咲く 十三よ

やがていつかは結ばれる

ネエちゃん ネエちゃん

十三のネエちゃん

モスリン橋を

きょうは二人で渡ろうよ

【参考文献】

*1 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.298

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

【参考URL】

*3 日韓歌謡架橋 当地ソング「大阪市」 十三の夜

谷町6丁目の通り。

「湯玉小」?。小学校でしょうか。

銭湯の小玉湯の建物でした。1階は駐車場として使われています。

美しいステンドガラス。モダンな建物です。