今回は、石川町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線、石川駅の北西の一画にラブホテル街があります。

JR京浜東北線(写真奥)と首都高速道路沿いのラブホテル街です。

部屋の写真の大看板。

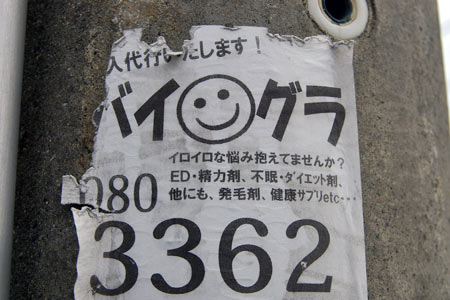

付近の電柱にあったバイアグラの広告の貼紙。

今回は、石川町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線、石川駅の北西の一画にラブホテル街があります。

JR京浜東北線(写真奥)と首都高速道路沿いのラブホテル街です。

部屋の写真の大看板。

付近の電柱にあったバイアグラの広告の貼紙。

尼崎市バスの「遊女塚」停留所。

江口(大阪市東淀川区)、神崎(尼崎市)は、平安時代における日本遊里の代名詞でした。大江匡房は「遊女記」を表して著して神埼の遊女のことを述べています。*1

バス停から100m南の関西ペイント(株)尼崎工場の正門前の梅ケ枝公園の片隅に、史跡「遊女塚」があります。

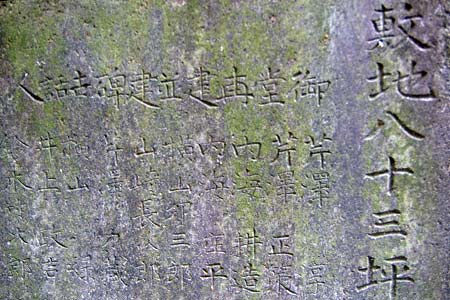

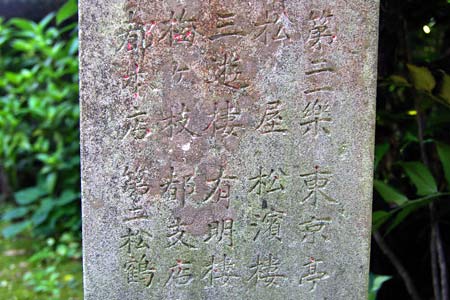

遊女塚の中央には、遊女の供養碑があります。この碑は、鎌倉時代の建永2年(1207年)、法然上人の説話を聞いて自分の身を恥じた5人の遊女が神埼川に身を投げ自殺し、その供養のために建てられたものです。碑の裏面には、5人の遊女の名(吾妻、宮城、刈藻、小倉、大仁)が刻まれています。*2

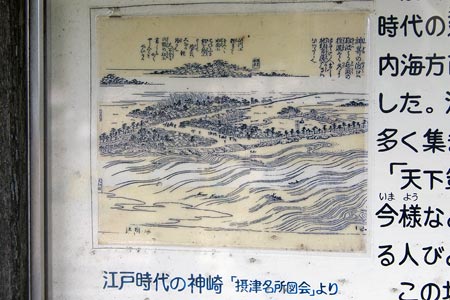

摂津名所図会に描かれた神埼川。

神崎は、中国街道に通じ、水上交通の拠点として大いに栄えました。*3

【参考文献】

*1 滝川政次郎:遊行女婦・遊女・傀儡女(至文堂,1965)P.3-P.5

*2 「遊女塚」の案内板より

*3 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.293

戸ノ内は、沖縄出身者の集住地域でもあるため、町のあちこちに沖縄料理店が見られます。

1階に沖縄料理店が入っている建物。

沖縄料理店の入口。蛇味線をひく沖縄の人の姿が描かれています。

銭湯の「日の本湯」の隣にあった閉店したと思われる料理店の看板。「波之上」は、沖縄県那覇市の波之上でしょうか。

古代中世の神埼の遊女とはまったく関係ありませんが、戸ノ内の私娼街は「神崎新地」と呼ばれていました。*1

新地内には、稲荷神社があります。

新地の守り神だったようです。

稲荷神社の鳥居。

稲荷神社の隣の長屋。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

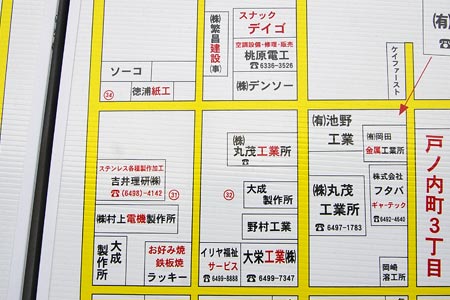

戸ノ内の私娼街(神崎新地)は、戸ノ内三丁目31~34番地にありました。*1

売春防止法施行後は、新地は衰退し、売春宿は町工場に改装されました。*1

そして、1995年の阪神大震災のとき、新地の建物のほとんどが崩壊し、店は1軒残らず潰れ、新地は、年配の立ちんぼが数人残るまでに落ちぶれました。*2

当時のものと思われる建物。

建物の2階には手摺があります。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

*2 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

モスリン橋を渡って100mほど北へ進んだところが、戸ノ内町の大通りです。

戦後、尼崎市には無数の風俗店が点在し、風俗業者のみながらず、パンパンガール(立ちんぼ)も多く、治安の悪化を招いていました。風紀の乱れを気にした尼崎市は、1952年「尼崎市売春等取締役条例」を制定しました。条例による直接的な効果はありませんでしたが、業者たちは世間の風当たりの強さを感じ、「尼崎全特飲業組合連合会」を結成。初島(尼崎市)と戸ノ内に集団移転しました。それぞれ、戸ノ内新地、初島新地として1955年政府公認の赤線地帯として営業を開始しました。*1

お遊びは、客引きの婆さんとの交渉から始まり、顔を見て相手を決めることができず、好みのタイプを伝え、派遣してもらう置屋スタイルです。交渉が済むと大通りより西側にある旅館に招かれ、そこで派遣された姫と一時を過ごします。*1

現在も旅館らしき建物が残っています。

戸ノ内三丁目のバス停近くにあるゴルフ場は、紡績工場跡地です。*2

【参考文献】

*1 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

今回は、戸ノ内(兵庫県尼崎市)の町並みと風俗を散歩します。

毛斯綸(もすりん=羊毛のこと)大橋は、大正末期に、毛斯綸株式会社によって、架設された私設橋でしたが、昭和7年になって、大阪市に引き継がれました。*1

現在、戸ノ内の真ん中にあるゴルフ場が、紡績工場の跡地で、戦争中はプロペラを作っていました。*2

全長約200mの大きな橋です。

橋の手前側は大阪府。向こう側は兵庫県です。

毛斯綸大橋の袂の戸ノ内4丁目、5丁目は、「浜」と呼ばれる沖縄出身者の集住地域となっています。*2

「必殺仕置人」で有名な俳優の藤田まことさんが歌った「十三の夜」という歌の3番の歌詞に、モスリン橋が登場します。

「十三の夜」は、藤田まことさんが、「大統領」という2階建ての大きなキャバレーに通っていた頃に、指名していたおねえちゃんをモデルにした歌で、3番の最後に「モスリン橋を、きょうは2人で渡ろうよ」とありますが、そのおねえちゃんは、「モスリン橋」を渡って十三に働きに来ていたそうです。*3

---- 十三の夜(3番) ----

園田はなれて 神崎過ぎりゃ

恋の花咲く 十三よ

やがていつかは結ばれる

ネエちゃん ネエちゃん

十三のネエちゃん

モスリン橋を

きょうは二人で渡ろうよ

【参考文献】

*1 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.298

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

【参考URL】

*3 日韓歌謡架橋 当地ソング「大阪市」 十三の夜

谷町6丁目の通り。

「湯玉小」?。小学校でしょうか。

銭湯の小玉湯の建物でした。1階は駐車場として使われています。

美しいステンドガラス。モダンな建物です。

空堀商店街は、谷町六丁目の上町筋から谷町筋を経て松屋町筋にいたる東西800mに連なる、まさに都心の商店街です。「空堀」の地名の由来は、この東西の通りが豊臣秀吉が築造した大阪城の三の丸の外堀であり、慶長19年(1614年)の大阪冬の陣の後に徳川方に埋められてしまい、空堀になったことからきています。幸いにも昭和20年の大阪大空襲からは奇跡的に逃れたたため、現在も戦前からの町並みや暮らしが受け継がれています。*1

一見、何の変哲もない住宅街ですが...。

よく見ると、家と家の間に路地の入口(歌舞伎門)があります。*1*2

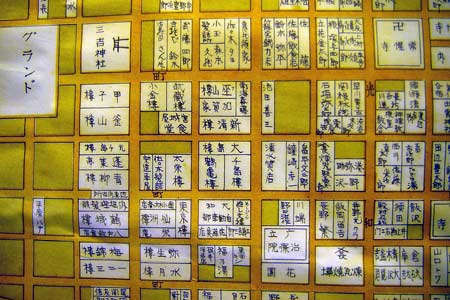

路地の住人の表札をまとめて掲げてあります。「石丸会」は、路地組合の名前です。*1*2

【参考文献】

*1 栗本智代:大阪まちブランド探訪(創元社,2006)P.10-P.11

*2 橋爪紳也:大阪新・長屋暮らしのすすめ(創元社,2004)P.21,P.25

谷町九丁目交差点近くにある生國魂神社(生玉神社)。豊臣秀吉が大阪城築城の際に、当時遊楽地だったこの地に移されました。*1

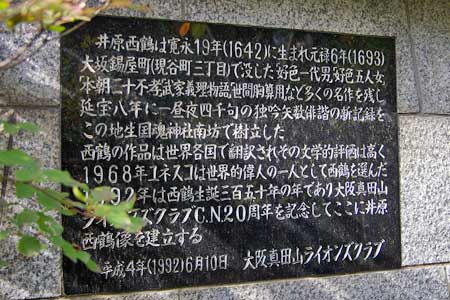

境内に、井原西鶴像があります。

井原西鶴(1642年-1693年)は、錫(すず)屋町(現在の谷町三丁目付近)に住んでいたので、その南側に位置する生玉に親しみを持っていました。*1

井原西鶴は、「好色一代男」で浮世草子(うきよぞうし)という江戸時代の風俗小説のジャンルを始めた人です。日本の古典小説家でユネスコが大文学者として認めたのは、この西鶴と紫式部の二人だけです。*2

「好色一代男」の二十歳のくだりでは、「中寺町の女、小橋の坊主ごろしの女など、色町に出入りするのは気のひける隠居じじいのとっておきの銀(かね)をまきあげてしまう...」*3 と、生玉あたりの寺々の坊主相手の娼婦について触れられています。*1

生國魂神社の周囲にはラブホテルが密集しています。好色の世の中は、昔も今も少しも変わっていません。*1

【参考文献】

*1 大谷晃一:西鶴文学地図(編集工房ノア,1993)P.11-P.13,P.53,P.60

*2 宗政五十緒,西野由紀:なにわ大阪今と昔(小学館,2000)P.89

*3 井原西鶴好(吉行淳之介訳):好色一代男(中央公論社,1981)P.62

生國魂神社(生玉神社)の公園脇に、ラブホテルの廃墟があります。

廃業してから、かなり年数が経過しているように思われます。

モダンなデザインの建物です。

「とるな」と書かれた看板。

今回は、生玉町(大阪府大阪市天王寺区)谷町(同中央区)の町並みと風俗を散歩します。

谷町九丁目の南側に、上町台地と呼ばれる南北に連なる細長い台地があります。この付近には、「天王寺七坂」と呼ばれる趣深い美しい坂道があって、散策コースとなっています。七坂のひとつ、源聖寺坂は、石畳が階段状に続く風情のある坂道です。*1

寺院が密集する霊験あらたかな静かな道の周囲はラブホテル街で、「ミスマッチがワンダフル」「いかにも大阪」と喜んでカメラを構える外国人も多いユニークな名所です。*1

ギリシャ神殿を思わせる荘厳な建築。

銀山寺付近から西方を見たところ。南海サウスタワービルが見えます。

【参考文献】

*1 橋爪紳也:大阪力事典(創元社,2004)P.249

八潮市役所近くに、銭湯の八潮温泉があります。

入口には、「八汐浴場」と書かれています。

建物の裏側からみると、コンクリート塀のがっしりとした建物であることがわかります。

迫力のある大きな煙突。

今回は、八潮(埼玉県八潮市)の町並みと風俗を散歩します。

八潮市は、埼玉県の東南部に位置し、西は東京都足立区の竹ノ塚に接しています。足立区と埼玉県の堺付近に、ラブホテル群があります。

大曽根(首都高速6号三郷線の八潮南ランプ付近)にあるラブホテル。

ホテルの入口を示す看板。歩道に張り出しているので、いやがおうでも目につきます。

「24時間休憩OK」なラブホテル。足立区妻たちに重宝がられています。*1

【参考文献】

*1 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.57

神田神保町2丁目に銭湯の梅の湯があります。

都会のビルの谷間にある銭湯です。

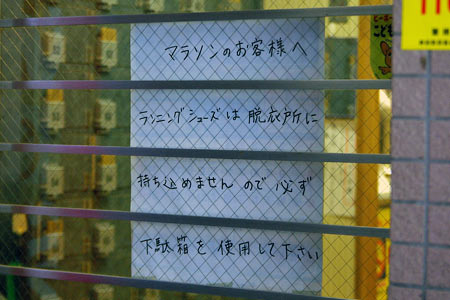

マラソンのお客様向けの貼紙。皇居の周辺をマラソンした後、この銭湯を訪れるランナーの方々が、銭湯の需要を支えているようです。

内部は清潔そのもの。「ハイパワージェット」なる泡風呂は名前の通りハイパワーでした。

靖国神社のある九段下の近く、神田神保町三丁目に昭和のモダン・ビルが残されています。

1階には、店舗が入居していたようです。現在も飲食店が何軒か営業中です。

旧名「今川小路共同建築」、現在は「九段下ビル」と看板を掲げる三階建てのビルは、昭和2年、戦災復興事業のひとつとして、建てられました。倒壊の危険も囁かれていますが、今のところ、解体の計画はないそうです*1

裏から見ると、かなり風化が進んでいることがわかります。

【参考文献】

*1 藤木TDC,イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.24-P.25

神保町交差点から白山通りを南下したあたり。近くには首都高速都心環状線が通っています。

ここに、ひときわ目立つ円柱状のオブジェを持つ不二ラテックス株式会社(コンドームメーカー)の本社ビルがあります。

不二ラテックス創立者の岡本忠大さんは、精巧なヌード姿の蝋人形を作るのが趣味で、由美かおる、マリリンモンロー、岡田菜莉子、八代亜紀などがあって、性器やヘアまでそっくり(?)にできていました。岡本さんは、興に乗るとこれらの人形を並べて酒を飲んだ粋人でしたが、1983年4月、肝臓ガンで亡くなりました。*1

『胴部三段緊縮絞り』のコンドームを模した巨大ネオン塔。企業の宣伝という立派な大義名分を果たしてはいるのですが、そんな有用性を突き抜けて製作者のやみくもな思い入れがムキ出しに現れているところが、痛く感動的です。*2

【参考文献】

*1 セルフ出版:元気マガジン(1983.8)P.16 「不二ラテックスの故岡本忠大社長に哀悼の意」

*2 赤瀬川原平:路上観察学入門(筑摩書房,1993)P.266

神保町の靖国通りから路地を入った「アカシヤ書店」の近く。

レトロなゲームセンターがあります。

ゲームセンターの歴史は、1972年に登場した米アタリ社のピンポンテレビゲーム「ポン」が普及のはしりと言われています。その後、1976年に「ブロッグくずし」が登場。1978には、タイトーの「スペースインベーダー」をはじめとするインベーダーゲームがヒットしました。*1

驚くべきは、入口付近に80年代の全盛時代のゲーム機が並べられていることです。手前から、「スペースインベーダー」、「ギャラガ」、「ムーンクレスタ」と並んでいます。まるで、博物館のようです。

【参考文献】

*1 石川弘義:大衆文化事典(弘文堂,1994)P.237

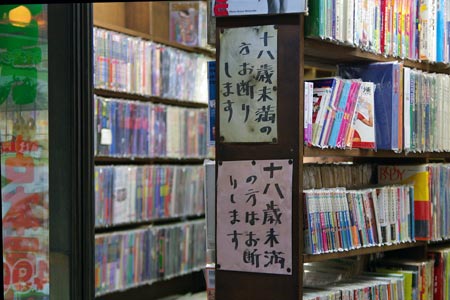

ビニール本(透明なビニールで密閉されたヌード写真誌)のブームは、1978~79年頃から拡大し、1980年にピークを迎えました。*1

神田神保町は、もともと古書店百軒の街。学生や読者が一軒ずつ回り歩いて求める書籍を探します。漫画専門店、映画演劇の専門店、戦争物の専門店。その中にポルノの専門店もあっていいのではないかというわけで、先鞭(せんべん)をつけたのが芳賀書店でした。神保町店(15坪)、古書センター(24坪)、そして40坪の本店。本店だけでも1日に4~5千人の来客があり、芳賀書店には、約50社ビニール本出版社が殺到しました。この一大ポルノブームにより、神田神保町は復興し、地下鉄神保町駅のトイレは、破り捨てたビニール袋でいっぱいになりました。*2

やがて、ビニール本は、過当競争で内容がエスカレートし、裏本といわれる女性性器を露出したものも出回ったため、摘発が急増しました。1980年10月に芳賀書店常務が逮捕されたことが契機となり、ブームは終息していきました。*1

現在は、成人向けの古書店で、この懐かしいビニール本を見ることができます。

ビニール本に代わって、アダルト向けメディアの主役になったのが、AV(アダルトビデオ)です。こちらの店舗では、階段の壁にびっしりとAVのパッケージが貼られています。

書店なのに本が無い、熟女、マニアモノ専門店。

【参考文献】

*1 石川弘義:大衆文化事典(弘文堂,1994)P.645

*2 北村四郎:ビニール本の恋びとたち2(二見書房,1981)P.48

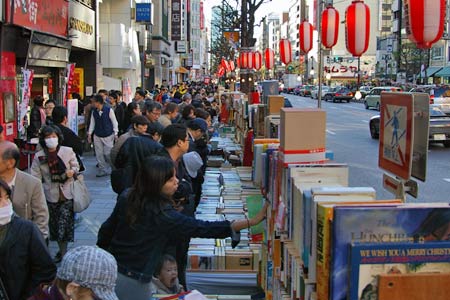

今回は、神保町の町並みと風俗を散歩します。

この日は、「神田古本まつり」開催中で、靖国通りの舗道には、古書店と向き合うように書棚が並べられます。

すずらん通り・さくら通りには、大人向けの雑誌やアイドルの写真集などを専門に扱った古書店が数軒あります。

懐かしいアイドルのポスターが貼られた店の入口。(写真中央の水着のポスターは、浅野ゆう子さんです。)

古書店の壁面にディスプレイされた等身大のパネル。数の多さは圧巻です。

大磯といえば、大磯ロングビーチです。「海岸沿いの巨大プール」というコンセプトを基に、1957年に開業しました。

大磯ロングビーチは、アイドル水泳大会などのロケ地として、テレビ番組に頻繁に登場しました。

大磯ロングビーチを囲むようにして流れる葛川に架かる「ロングビーチ橋」は、大磯ロングビーチへの専用の橋です。写真の奥に見えるのは、大磯プリンスホテル。

アイドル水泳大会は、1970年代後半から1980年代にかけてが全盛期でした。

カメラマンが気に入った出演者を選ぶ「ミス・フォトジェニック」という賞では、酒井法子さん、西田ひかるさん、早見優さん、田村英里子などが選ばれました。

水中騎馬戦のときは、ビキニのアダルトモデルが若干数いて、女子プロレスラーのダンプ松本さんなどのはぎ取り要員が大活躍しました。

写真手前から、波のプール、競泳プール(水中騎馬戦が行われました)、ダイビングプール、こどもプール、流れるプール。

明治時代、大磯には、政財界要人の別邸が多く建てられました。そのうちの一つ、「滄浪閣(そうろうかく)」は、初代総理大臣伊藤博文の別邸でした。

現在、その場所には、滄浪閣があったことを示す石碑が建てられています。

伊藤博文は、極めつけの好色家、というよりは絶倫の助平男で、倒した女は千人と言われ、維新以後は、そのほとんどが芸者でした。伊藤は、プロセスよりも性行為そのものを好み、「たのむ、おれと寝てくれ」、「おれにやらせろ」など、口説きの言葉は素朴そのものでした。*1

伊藤は、しばしば芸者を滄浪閣に、連れて行って泊めました。

滄浪閣は、その後プリンスホテル別館となりました。

滄浪閣裏からの眺望。

滄浪閣跡地の隣は、旧西園寺邸跡地です。

【参考文献】

*1 南原幹雄:にっぽん好色英雄伝(新人物往来社,1983)P.140

*2 祖田浩一:好色家艶聞事典(東京堂出版,1996.9)P.17

現在の国道1号線と大磯バイパスの分岐点あたり一帯は、竹縄地区と称ばれ、往時は繁栄をきわめた地域で、ここに遊廓がありました。遊廓は、別の名を移転地と呼びました。この移転地は、明治35年の火災で、当時北本町にあった遊廓が移されもので、郷土屋、柳川楼、小柳楼などの妓楼が立ち並んでいました。*1

遊廓は、「高い丘の一角にあった」*1 とのことなので、このあたりでしょうか。

大正時代の「大磯町全図」*2*3 を見ると、遊廓は、オーナンバー(株)の工場があった辺り(写真右側のマンション)にあったように思われますが、定かではありません。

この道をまっすぐ行くとJR東海道線の線路に行き当たります。

近くの駐車場にあった古い石碑。

【参考文献】

*1 「わがまち長者町」刊行会:わがまち長者町(「わがまち長者町」刊行会,1990)P.28-P.31

*2 郷土出版社:目で見る平塚・秦野・伊勢原の100年(郷土出版社,1991)P.57

*3 田中吉助:愛甲郡中郡全図(田中文洋堂,1915)

長者町は、1890年に新たに開拓された町で、別名「新地」とも呼ばれました。三筋の主道路が東西に伸び、7ヶ所に共同井戸が造られました。*1*2

現在も、弁天通りの東寄り(日枝神社近く)に共同井戸の一つが活躍中です。

山王町仲よし公園から東方は、その昔人家がなくて、畑や野原になっていて更に松林(長者林と呼ばれていました。)が花水川のあたりまで続いていました。*2*3

明治時代、現在の東町1丁目から3丁目に至る一帯の老松の中には、屋敷や旅館があり、多くの天下の名士たちがたちが来遊されました。*2

鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」には、「長者林の辺りには、商店が軒を並べ遊女も多くいて鎌倉・腰越からは海岸を経て来り遊んだ」と、この地が繁華の地であったことが記されています。*2

大磯は、鎌倉時代における唯一の花柳界で、鎌倉時代は大磯の全盛期でした。*4

【参考文献】

*1 大磯町:おおいその歴史(大磯町,2009)P.132

*2 「わがまち長者町」刊行会:わがまち長者町(「わがまち長者町」刊行会,1990)P.28-P.29,P.74

*3 田中吉助:愛甲郡中郡全図(田中文洋堂,1915)

*4 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.37

今回は、大磯(神奈川県中郡大磯町)の町並と風俗を散歩します。

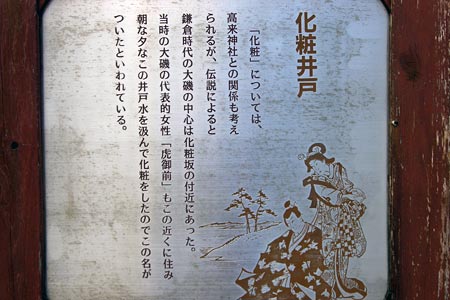

江戸時代の大磯宿は、東海道五十三次の第8番目の宿駅として栄えました。また、大磯は、中世(鎌倉時代)の文学「曽我物語」において、曽我十郎と虎御前にまつわる数々の史跡や言い伝えが残されています。*1

鎌倉時代の大磯の中心は、化粧坂(けわいざか)近くにありました。現在も旧東海道として、昔の面影を残しています。

虎御前が化粧をする際に使用したといわれる化粧(けわい)井戸が残されています。

虎御前は、遊女として、尼として、その生涯の大半を大磯で過ごしました。*1

【参考文献】

*1 大磯町:おおいその歴史(大磯町,2009)P.54,P.96

広島駅からマツダスタジアムへ向かう途中の西蟹屋4丁目に、銭湯の「きよめ湯」があります。

入口の前面はタイルで装飾されています。

営業開始は、午後4時30分からです。

打ち上げロケットのような形をした煙突。

駅前にある「愛友市場」。

「心の通う買い物市場」。

食糧品から日用雑貨まで何でもあります。

こちら側は、少し寂れた感じ。

広島には東西二ヶ所に遊廓があり、西遊廓は明治25年に創立されました。*1

その後、明治27年に日清戦争が起こり、広島に大本営が設置され、市街は空前の活況をみせました。これに伴い、薬研堀や平塚町、下柳町を中心とした新遊廓が誕生し、これが東遊廓となりました。*2

明治34年の「廣島商業地圖」によると、東遊廓は、現在の弥生町付近にありました。*3

現在も、一部に花街らしい雰囲気が残っています。

スナックの建物。

入口。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.136

*2 薄田純一郎:がんす横丁(たくみ出版,1973)P.62-P.63

*3 小曽根録造:廣島商業地圖(三倉源次郎,1901)

薬研堀の歓楽街にあるアダルトショップ。大人のおもちゃ(有)日本トイ。

看板が裏返し(無地)になっていますが、閉店してしまったのでしょうか。

夜の様子。

ネオン看板のみ点灯しています。

ロンドン薬研掘店。

おなじみの黄色の電飾。

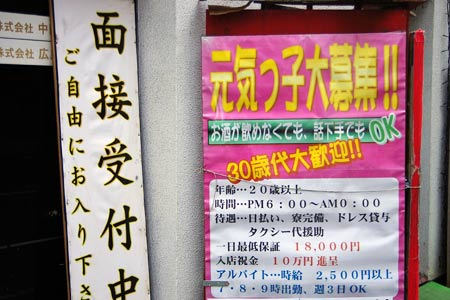

面接受付中の看板。

夜になると、ネオン看板が煌々と輝きます。

薬研堀の歓楽街には、ヘルスなどの風俗店が密集しています。

飛行機の形をしたユニークな看板。

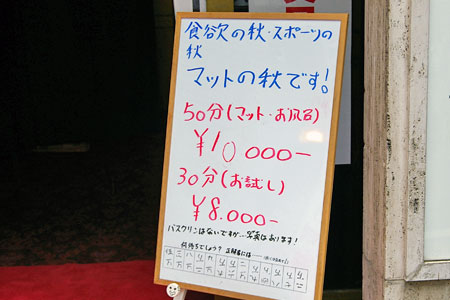

食欲の秋。スポーツの秋...

遊廓を思わせるのような店の入口。

今回は、広島(広島県広島市)の町並みと風俗を散歩します。

薬研堀は、広島市を代表する歓楽街です。たくさんの無料案内所が目に付きます。

赤やピンク系の看板が多いようです。

こじんまりとした感じの案内所。

2番目に楽しい無料案内所。1番目はどこなのか気になります。

厳島では、神の使い「神鹿(しんろく)」として鹿が神聖視されています。

町のあちらこちらに「鹿くん」が放し飼いにされています。

「鹿くん」のいる路地を下り、逆方向から見たところ。チチヤス牛乳の牛乳箱があります。(写真左下)

チチヤスは、広島県廿日市市に本社を置く乳業メーカーで、大正6年にわが国ではじめてのヨーグルトを発売しました。*1

黄色の牛乳箱に「チチヤス」の文字が映えます。

【参考URL】

*1 チチヤス株式会社:チチヤスの歴史

厳島神社は、神道の自然崇拝を表現していて、宮島は古くから聖域とされていました。

ところが、宮島には厳島遊廓があり、聖域=性域だった史実があります。1

「全国遊廓案内」には、「厳島町遊廓は、貸座敷4軒、娼妓は14人で、(伊勢神宮のある)宇治山田の遊廓に比較するには余りに淋しい感じはするが、営業方針の如何によっては、各国から人々が寄ってくるところだけに、将来は大いに発展する可能性がある。」と紹介されています。2

遊廓は、現在の中乃町(町家通り)と新町にありました。前者は新吉原、後者は大阪の町名にあやかったとされています。*1

中乃町の遊廓跡地。*1

新町の遊廓跡地。*1

遊廓のための内科医院があった場所。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火災資料出版,2000)P.299-P.300,P.329-P.330

*2 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.136-P.137

今回は、宮島(広島県廿日市市宮島町)の町並みと風俗を散歩します。

安芸の宮島と言えば日本三景のひとつですが、中でも、1996年に世界遺産に登録された厳島神社が有名です。

JR宮島口駅前の公衆トイレ脇に、ちり紙の自動販売機と白ポストが並んでいます。

前面が曲面になっています。

市街にある柳井温泉。レトロな佇まいです。

入口には「ゆ」の看板。

建物の側面には、煉瓦塀があります。

煙突と屋根。

天神裏のスナック街。

建物の前面に鮮やかな緑色の園円柱を持つ建物があります。

玄関付近。

料亭風の建物です。

菅原神社(柳井天満宮)裏には、 スナック街がひろがっています。

天満宮の東側の路地。

和風建物ですが、スナックとして改装されているようです。

写真の奥のオレンジ色に見えるところが、柳井天満宮です。

「全国遊廓案内」*1 によると、柳井町遊廓(石原遊廓)は、山陽本線の柳井津駅(現柳井駅)から約十丁、(旧地名で)柳井町字石原にありました。

石原遊廓は、明治42年に新市(しんいち)遊廓地から移転してきたもので、貸座敷は十数軒ありました。*2

明治44年の「最新柳井町市街図」*3 によると、片野川の西側に6つに区画された一画があり、「遊廓地」と記されています。地図によると、遊廓地は堀で囲まれていたようです。

遊廓地であったと思われる一画は、現在の東土手通りの片野川に接したあたりです。ここから道幅が広くなっています。(写真手前)

旧遊廓地の周囲にめぐらされていた堀の痕跡が残されています。現在、堀は埋められ、道路になっています。

同じ場所から、南側をみたところ。

【参考文献】

*1 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

*2 鎌原成治:柳井案内(藤田文友堂,1910)P.

*3 富士秀太郎:最新柳井町市街図(富士秀太郎,1911)

今回は、柳井(山口県柳井市)の町並みと風俗を散歩します。

白壁の町並みで有名な柳井市街には、随所に古い町並みが残されています。

レトロな理容室の建物が健在です。

東土手通りの廃業したパーマ屋さんの建物。この先には石原遊廓がありました。

看板にうっすらと「美容室」の文字が確認できます。

室積は、かつて北前船の寄港地として、瀬戸内海で有数の港町として栄えました。その南端にある象鼻ヶ岬は、御手洗湾を望む風光明媚な観光スポットです。

象鼻ヶ岬の突端に大師堂(旧海蔵寺)があります。

大師堂の境内に、性空上人(平安時代中期の天台宗の僧)にかかわる「遊女の歌碑」があります。現在の碑は新しいものですが、右隣にあるものが、以前の歌碑です。*1

性空上人は、生身の普賢菩薩を拝みたいと祈念していたところ、ある日夢の中で「摂津国(現在の兵庫県)の江口に行くべし」とお告げがありました。性空上人がその地を訪ねると、遊女が「周防なる室積の中の御手洗に風は吹かねどもっさら波立つ」と歌い出し、上人が目と瞑るとその遊女が普賢菩薩となりました。*1*2

なぜ、遊女が普賢菩薩になるのか、その理由を脇田晴子さんは、「遊女の『癒し』の機能といったものに対する男性たちの都合の良い憧憬(しょうけい)の表れで、身を犠牲にして男たちに奉仕する美しい女たちは、男の目から見れば、観音とも普賢とも映ったに違いない。」と考察しています。*2

尚、室積には、大黒屋とゑびすやの2軒の遊女屋があり、このうち大黒屋については、大黒屋十五朗、本名佐内十五朗という人物が室積南町で遊廓を経営していました。*3

【参考文献】

*1 國廣哲也:光市史跡探訪 第1集(光市文化財研究会,1987)P.22

*2 脇田晴子:女性芸能の源流 傀儡子・曲舞・白拍子(角川書店,2001)P.110-P.112

*3 光市地方史研究会:光地方史研究29(光市立図書館,2003)P.6,P.9

島田市(しまだいち)は、その地名の通り、現在の島田市郵便局(写真、左側手前)から熊野神社前に至る約250mの道路を媒体として定期的に市が立っていた場所です。*1

天明8年(1788年)の紀行文「江漢西遊日記」の9月28日の項に、「此処には、市町(いちまち)とて芝居もあり、遊女なども来り居(いる)と云。....芝居を出て右の方に行けば、明家(あきや)を俄(にわか)に竹と打付けて、コウシ(格子)として遊女四五人並ぶ。何れも赤き装束なりき。」という記述があります。夜遅くまで、かなりの人出で賑わい、それを当て込んで遊女小屋や見世物小屋が立っていました。*1*2

同じ場所から南側を見たところ。

熊野神社方面へ向かって50mぐらい歩いてみますが、市が立っていた頃の面影は残っていないようです。

脇道を入ったところ(大雲寺付近)にある民家。

【参考文献】

*1 國廣哲也:光市史跡探訪 第1集(光市文化財研究会,1987)P.52-P.53

*2 司馬江漢:江漢西遊日記 東洋文庫461(平凡社,1986年)P.90-P.93

岩田駅から島田駅方面へ向かって山陽本線沿いの道を約2Km。さらに、山間部の道路を1.6Km行くと伊藤公資料館があります。

今年は、伊藤博文没後100年にあたります。

初代総理大臣伊藤博文と言えば、旧千円札の顔として有名です。

伊藤博文のもう一つの顔は、彼の一生を通じての女好きでした。花柳界の美女を何人も引き入れて、それだけ取り上げても長編小説ができあるほどでした。*2

薩長連合が成立したとき、博文は長崎の薩摩藩邸へしばしば出かけましたが、薩摩が目的か女郎屋が目的かがわからないほど、長崎丸山の遊廓へ通いました。このときの指導者は高杉晋作で、晋作は、軍艦を買うために藩から預かってきた軍用金で妓楼を買いきって豪遊しました。明治初年、横浜の富貴楼*5 が一時政治の中心となったことがありましたが、このとき博文が愛した女はおびただしい数にのぼりました。その後博文は、本格的に新橋で遊びはじめました。「紅燈秘話新橋三代記」*4 によると、いきあたりばったり手当たり次第に手を出したといいます。*3

【参考URL】

*1 光市観光協会:伊藤公資料館

【参考文献】

*2 星新一:明治の人物誌(新潮社,1978)P.99

*3 末永勝介:近代日本性豪伝 伊藤博文から梶山季之まで(番町書房,1969)P.15-P.43

*4 つや栄:紅燈秘話新橋三代記(妙義出版,1957)P.27-P.31

【参考記事】

*5 風俗散歩(桜木町):料亭「富貴楼」跡地(2007.8)

今回は、光(山口県光市)の町並みと風俗を散歩します。

JR岩田駅は、光駅から東に2駅隣の駅です。

駅の入口に設置されている白ポスト。珍しい手書き文字です。

4本足の白ポストです。

徳山港からフェリーに乗って、大津島へ向かいます。大津島には、「回天」の訓練基地がありました。「回天」は、魚雷を改造し、中に人間が入って操縦することができるようにした特攻兵器です。

回天記念館前には、回天のレプリカが展示されています。

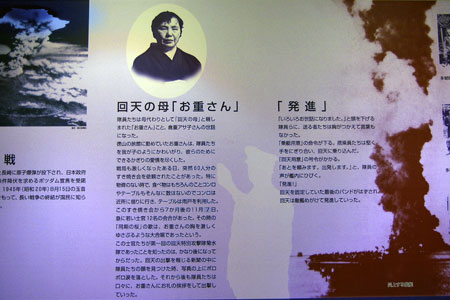

隊員たちから「回天の母」として親しまれていた、旅館「松政」のお重さんの説明パネルが展示されています。

戦局が厳しくなった昭和19年11月、「松政」*1 で、若い12名の士官の会合がありました。お開きの時間が近づいたとき、大広間から聞こえてきた「同期の桜」の大合唱は、お重さんの胸を激しく揺さぶるような魂のこもったものでした。この日が回天の隊員の壮行会であったことをお重さんが知ったのは、翌年3月の新聞を見たときで、隊員28名の写真の中に顔見知りの隊員の顔を見つけたとき、お重さんはその写真の上にボロボロと涙を落としたといいます。いくらお国のためとはいえ、お重さんにはあまりにむごいことのように思われました。*2

回天訓練基地へ向かうトンネルが現在も残されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):旅館「松政」(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.232-P.233

徳山駅から徒歩10分ほどの戎町3丁目に銭湯の文化湯があります。

モルタル造りの建物。

「ゆ」と書かれた大きな看板は、目立ちます。

文化湯のプレート。

才ノ森遊廓の近くの飲食店を営んでいたお虎さんは、通称「海軍ばあさん」*1 と呼ばれ、水兵たちに慕われていました。同じ頃、二代目「海軍ばあさん」として海軍の世話をしていたのが、「松政」(松政旅館)のお重さんです。*2

お重さんは、明治39年生まれで、大正15年から徳山駅近くの高級割烹料亭「松政」に勤めるようになりました。太平洋戦争の末期、人間魚雷「回天」の隊員から「お母ちゃん」と慕われていたお重さんは、後に、「回天の母」と呼ばれるようになりました。*3

「松政」は、糀町1丁目付近にありました。*4*5

昭和46年7月、「松政」は閉鎖になりました。*3 現在、その付近は、ピピ510に建て変わっています。*4

昭和33年の住宅地図*4 によると、現在のピピ510の脇の路地には、「ブラジル」、「マドラス」、「志のぶ」、「松の家」、「ゆかり」などの飲食店と思われる屋号が記されています。隣の松政旅館とともに、この界隈は繁華街だったようです。

路地をぬけて西側にまわり込んだあたりの雑居ビルには、風俗店と思われる店舗が入居しています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.229-P.231

*3 宮本雅史:回天の群像(角川学芸出版,2008)P.169-P.176,P.192

*4 中国文化図鑑:徳山市・南陽町詳細住宅案内図(徳山市東松原町,1958)P.17

*5 マツノ書店:昭和十年徳山市街明細図(マツノ書店,1996)

戦前まで、現在の栄町にあった才ノ森遊廓*1 は、昭和20年7月の空襲で焼失し、その後、昭和25年に下御弓(しもおゆみ)町に移転し、その一画を柳町と命名し、昭和33年4月1日に赤線が廃止されるまで続きました。*2

「昭和10年徳山市街図」*3 を見ると、「下御弓丁」と書かれた場所は、現在の昭和通り沿いの川端町、柳町、橋本町、飯島町のあたりであることが解ります。中でも、現在も柳町の名が残る界隈は、昔の風情が残るスナックなどの飲食店舗が密集しています。

和風の古い建物をスナックに改築した建物が随所に残っています。

洋風の建物。

2軒の店舗を有する大型の民家。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)

【参考文献】

*2 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.42

*3 同上 P.153 「徳山商工会編 昭和10年徳山市街図」

徳山駅前の通り。片側3車線の幅広い道路です。

第二次大戦中、徳山には海軍燃料廠があったため、大空襲を受け、市街の大半は焼野原となりましたが、戦後は抜本的な都市計画が実行され、道路が拡幅されました。

街の中心部の栄町付近には、才ノ森遊廓がありました。それまで遠石にあった遊廓が大正2年にこの地に移転したものです。海軍燃料廠ができてからは、軍艦が頻繁に入港するようになり、遊廓は水兵たちで賑わいました。遊廓の近くで飲食店を営んでいた「おとら婆さん」は、海軍が好きで、水兵を殊のほか愛し献身的に世話をしたので、「海軍の母」として、幾度か表彰されました。*1

おとら婆さんは、艦隊が入港すると軍艦旗を掲げて目印として、若い水兵の面倒をみました。安く食べさせ、遊廓で遊ぶ金のない者には金を貸してあげました。*2

現在の商工会議所付近が遊廓街の中心でしたが、現在、その頃の面影はありません。

徳山小唄には、次のような歌詞があります。*1

アゝ昔しゃ才ノ森 狐が鳴いた

今じゃ島田の花が咲く

泊めて帰さぬ花が咲く 花が咲く

才ノ森遊廓は、昭和20年7月の空襲で焼失しましたが、その後、昭和25年に下御弓(しもおゆみ)町に移転し、その一画を柳町と命名し、昭和33年4月1日に赤線が廃止されるまで続きました。*1

【参考文献】

*1 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.42-P.43,P.157,P.150

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.231

徳山市街の二番町交差点。

「徳山の思い出」*1 によると、二番町に色狂女(いろきちがい)の「松重の婆さん」というのが住んでいました。松重の婆さんは、いつもハマカをはいて、顔におしろいを真っ白にぬって、巡査に恋焦がれて街中を徘徊していたので、徳山では知らない者はいませんでした。若いときは学校の先生だったので、インテリで字がうまく、遊廓の女郎たちの恋文の代筆をしては小遣いをもらっていたそうです。

その二番町の交差点から南側の路地を入ったところに、「みぎた旅館」があります。

現在は、割烹・旅館で、素泊まり(1泊3000円)もできます。内部には庭もあって料亭のような雰囲気です。

昭和の雰囲気を今に残す玄関先。

【参考文献】

*1 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.92

今回は、徳山(山口県周南市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、遠石では、徳山藩最大のイベントである祭市が頻繁に行われ、旅茶屋の芸子たちには、遠石八幡宮での芝居興行終了後の踊り舞などの仕事が付与されました。室積(山口県光市)や大阪からは、遊女も集まりました。*1

この頃の遠石の遊廓は、ふだんは客は少なく、祭りのときになると大勢の客が集まり、どこからか遊女が集まり、仮部屋を作って畳を敷くというものでした。藩政時代は、貸した畳を単位にして税金を徴収しました。*2

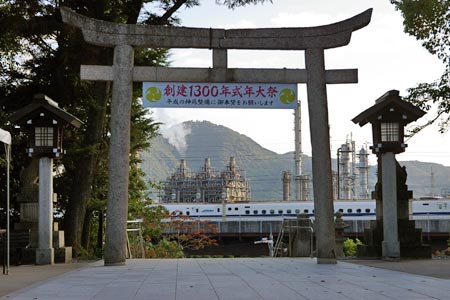

遠石の遊廓は、大正2年、才ノ森(現在の栄町の商工会議所のあるあたり)に移転しました。遠石八幡宮の参道の大鳥居は、才ノ森遊廓の「大光楼」の楼主だった国廣藤太郎という侠客(きょうかく)の親分が、昭和2年に50歳を祝って寄進したものです。*2

遠石八幡宮からは、山陽新幹線と石油コンビナートが見えます。

1904年(明治37年)、沿岸に海軍燃料廠(しょう)が設けられ、徳山の発展の基礎が築かれました。戦後、その跡地に出光石油化学(株)が進出し、埋め立てにより工場の敷地も拡充され、現在に至っています。

【参考文献】

*1 吉積 久年:山口県地方史研究第92号(2004.11)P.1-P.16「徳山遠石の祭市と芝居興行 明和期から終焉の文久期まで」

*2 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.40,P.42

駅近くにある銭湯の龍城温泉。 木造の建物で、かなりねんきの入った建物です。

残念ながら、本日はお休みでした。

2階部分。迫力満点です。

側面の煙突部分。下部は煉瓦でてきています。

伝馬町ので見かけた制服屋さんの看板。

ショウウィンドウ。

商店街の中でも目立つ存在です。

2階部分は、モダンな造りになっています。

岡崎市の東側。中町大門通りがあります。この付近に中町東遊廓がありました。

東遊廓は、大正12年に、伝馬町と板屋町の遊廓から約36軒が移転してできました。*1

大門通りを進むと、途中から道幅が広くなっている場所があります。当時の家並みを再現した地図「遊廓の店舗配置」*1 を見ると、このあたりが遊廓の入口であることがわかります。地図には、門柱と思われるマークが記されていますので、おそらく、この場所に大門があったのでしょう。

遊廓の西側を南北に貫く吾妻通り。吾妻通りの中ほど(写真中央)から右側(東側)へ延びる通りが高砂通り。*1

羽衣通りの北側(写真左側)には芸者置屋がずらっと並んでいました。*1*2

写真は、銭湯の東湯があった場所から東側を見たところですが、遊廓地の面影は残っていません。

【参考文献】

*1 岡崎地方史研究会:写真集明治大正昭和岡崎 ふるさとの想い出229(国書刊行会,1981)P.55 「遊廓店舗の配置」

*2 名古屋郷土出版社:岡崎いまむかし(名古屋郷土出版社,1989)p.74-P.75

岡崎の遊廓は、伝馬町と板屋町の2箇所にありました。*1

板屋町には、現在も古い民家の建物が残っています。

通りの両側に木造民家が建ち並んでいます。

2階部分。

通りを曲がったところにももう1軒。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.84

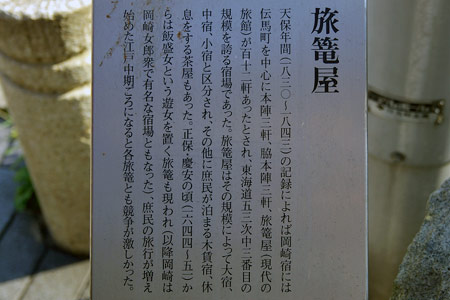

今回は、岡崎(愛知県岡崎市)の町並みと風俗を散歩します。

岡崎城の東側に位置する伝馬町は、江戸時代、宿場町として栄えました。

伝馬町の旅籠には、飯盛女を置く旅籠も現れ、以降、岡崎は「岡崎女郎衆」で有名な宿場となりました。*1

伝馬町は、明治22年に東海道線が開通すると宿場の機能が薄れ、かつての旅籠は遊廓などに変わっていきました。岡崎は、商人が多く人の往来が多かったので、遊廓は繫盛し、「伝馬の遊廓」として有名になりました。*1

交差点の角には、大正時代から続く映画館の「常盤館」(後に、岡崎東宝→岡崎東映→グランド劇場)がありましたが、現在はコンビニに建て変わっており、敷地には「西本陣跡」の碑が建っています。

【参考文献】

*1 名古屋郷土出版社:岡崎いまむかし(名古屋郷土出版社,1989)p.70,P.72

御殿場市の南部にある富士岡地区。近隣には、富士岡公園、富士岡中学校、陸上自衛隊駐屯地などがあります。

富士岡は、その名が示す通り、富士すそ野の丘陵地に立地することから富士岡と名づけられました。*1

富士岡公園からは、さえぎられることなく、富士山の雄姿が望めます。

富士岡中学校。昭和60年に現在の場所に移転・建築されました。

富士岡中学校は、移転前は、駒門の現在の陸上自衛隊駐屯地(かつての米軍のサウスキャンプがあった場所)にありました。

1950年の朝鮮戦争勃発に伴い、米軍はサウスキャンプを拡大。隣接する富士岡中学校の運動場などが接収され、鉄条網を隔てて中学校と米軍キャンプが接するようになりました。同時に特飲街やパンパンハウスが中学校をぐるりと囲むようになり、水道施設が未整備であったため、女性たちが校内へ水汲みに来たり、鉄棒に布団を干していったりしました。また、昼間からジャズが流れ、米兵との性行為が校舎の2階から生徒たちの目にも入ってきました。このような状況は、昭和28年(1953年)までの約6年間続きました。*2*3*4

【参考文献】

*1 「角川日本地名大辞典」編纂委員会:角川日本地名大辞典 22静岡県(角川書店,1982)P.836

*2 平井 和子:女性史学(11)(2001)「米軍基地買売春と反「売春」運動–御殿場の場合」

*3 勝間田二郎:御殿場・裾野・小山郷土誌 下巻(勝間田二郎,1997)P.764

【参考URL】

*4 第15回国会予算委員会 第13号議事録(1952.12) 岩間正男、矢嶋三義委員の現地報告

JR御殿場駅の東側、乙女峠に登る途中にある二の岡地区は、明治初期から別荘地として開け、「東海道の軽井沢」と呼ばれていました。*1

「御殿場町二ノ岡及其附近別荘略図」*2 によると、二の岡フーズ(二の岡ハム)の東側には、外国人別荘が集中する一画がありましたが、現在、その面影はありません。

二の岡公民館脇に、名前が読み取れないほど風化した碑が建っています。

この付近は、現在も地蔵堂という地名で呼ばれており、付近に地蔵堂がありました。*2

お堂の再建の碑でしょうか。当時の別荘の所有者の名*2 が刻まれています。

【参考文献】

*1 静岡郷土出版社:御殿場・裾野いまむかし(静岡郷土出版社,1989)p.46

*2 御殿場市史編さん委員会:御殿場市史 第7巻(御殿場市,1980)付図「御殿場町二ノ岡及其附近別荘略図」

御殿場市街の北側に、銭湯の玉の湯があります。

町工場のような重厚な煙突です。右側は、銭湯の設備の建物です。

入口はシンプルなデザインです。

脱衣場は、畳のスペースがあって、くつろげます。

駅前のスナック街のはずれに閉店したキャバレーがあります。

店の大看板。電球の数の多さは圧巻です。

側面の階段が入口です。

隣接する墓地から遠望。

【参考記事】

*1 風俗散歩(御殿場):駅前のスナック街(2009.9)

今回は、御殿場(静岡県御殿場市)の町並みと風俗を散歩します。

御殿場は、東富士演習場など多数の防衛施設を抱える町です。戦後は、米軍の進駐により、滝ケ原(ノースキャンプ)、駒門(サウスキャンプ)、板妻(ミドルキャンプ)が設置され、これらの基地の周辺や御殿場駅周辺には、歓楽街が出現しました。*1

御殿場駅近くには、このときの歓楽街かどうかは解りませんが、御殿場駅近くに、スナックが密集する一画があります。

和風と洋風の建物が混在しています。

スナック街の奥まったあたり。

「OK横丁」と壁に手書きで書かれています。

【参考文献】

*1 平井 和子:女性学 通号5(1997)P.122-P.123 「米軍基地と「買売春」–御殿場の場合」

小樽市内には、17軒*1 の銭湯があります。

その銭湯群の中でも北側に位置する都湯。長橋十字路近くにあります。

銭湯の建物を横から見ると、独特の形をしていることがわかります。

入口は、鮮やかな水色のタイルで装飾されています。

中央に湯舟が配置されています。湯舟の深さはかなり深いです。(1m近くあったような気がします。)

【参考文献】

*1 ゆっくりじっくり小樽観光ガイドブック(小樽観光協会,2009)

飲食店やスナックが密集する花園銀座商店街。COFFEEHOUSEの建物に、ファッションキャバレーの名前があります。

ピンク色の看板。

入口の階段。天使が妖艶になる聖地。

入口の看板。

嵐山新地*1 の東側(JR函館線の高架を隔てた反対側)に稲荷小路があります。

稲荷小路のアーチ。

その名の通り。奥には稲荷神社があります。

夜の稲荷小路

小樽市花園の花街エリア。JR函館線の高架近くに、嵐山新地があります。

嵐山通りに面したところに、もう一つのゲートがあります。

ゲートの裏側には「ありがとうございました。」

夜の嵐山新地。

小樽市相生町。緩やかな下り坂です。

古い理容室の建物に緑色の牛乳箱。

「北のおいしさ開拓使」と書かれている保証牛乳の牛乳箱。

明治時代、北海道が農業(牧畜)を中心に開拓が進められてきたことを想わせるキャッチフレーズです。

緑色が鮮やかです。

小樽には、町の海側を走るもう一つの鉄道として、手宮線がありました。現在も手宮線の遺構が色内町に残されています。

飲食街跡の建物*1 の裏側。

線路沿いは保存活動が進み、綺麗に整備されています。

色内1丁目12-12には、料亭「新松島」がありましたが、残念ながら平成11年に解体され、現在はマンション(写真左奥)に建て替わっています。*2

料亭「新松島」は、映画「はるかノスタルジィ」で、少年時代の綾瀬が娼婦の母親に会いに行くときの娼家街入口の撮影で使用されました。*3。

映画「はるかノスタルジィ」では、作品の随所に小樽の美しい町並みが紹介されています。石田ひかりさんのヌードも話題になりました。

【参考記事】

*1 風俗散歩(小樽):色内町の飲食街跡(2009.9)

【参考文献】

*2 小樽再生フォーラム:小樽の建築探訪(北海道新聞社,1995)P.39

*3 小樽駅観光案内所:はるかノスタルジィin小樽ロケーション・イメージマップ(1991)

色内1丁目に、廃業した飲食店の建物が残る一画があります。

酌婦との出合いを描いた小林多喜二の作品「その出発をした出発した女」の舞台となったあたりです。*1

通りに面して、居酒屋やスナックの建物が建ち並んでいます。

飲食店街の北端のあたり。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.36-P.37

今回は、小樽(北海道小樽市)の町並みと風俗を散歩します。

別名「裕次郎ホーム」と呼ばれている小樽駅4番ホーム。

「裕次郎ホーム」には、石原裕次郎さんの等身大パネルが設置されています。

等身大パネルの脇には、「1978.5.15 石原裕次郎この場にたつ」と書かれたプレートがあります。

石原裕次郎さんは、1934年12月28日兵庫県神戸市に生まれ、幼少期を北海道小樽市で過ごしました。

釧路市街の栄町に、栄楽街と呼ばれる一画があります。十文字の路地の出入口にあたる場所には、それぞれ、北口、南口、西口、東口と書かれた看板があります。

東口付近。

路地の中心部。飲食店と風俗店が密集しています。

南北に走る路地。

今回は、釧路(北海道釧路市)の町並みと風俗を散歩します。

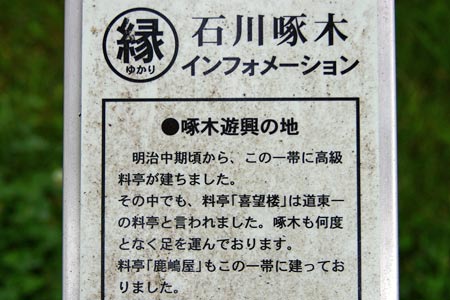

釧路市内には、石川啄木ゆかりの場所が数多く残されています。

石川啄木は、「釧路新聞社」に就任のため、明治41年、23歳のときに、釧路駅に着きました。初めの頃は夜な夜な桃源郷の気分で紅灯の巷に遊びました。*1*2

喜望楼は、当時釧路第一級の料理屋で、啄木が釧路に来て初めて芸妓というものを知った場所でした。現在、喜望楼があった場所は、佐野碑園となっており、園内に喜望楼跡の碑が建っています。*2

料亭鹿島屋は、当時の新聞記者がよく集まった場所で、助六、市子などの芸妓がいて、啄木の艶種記事「紅筆便り」の取材源でした。「武冨私道」と呼ばれる緩い坂道の途中にありました。*2

坂を登りきったところに、「武冨私道」と書かれた小さな石碑(写真右下)が残っています。明治40年代は小さな酒場が並んでいて、啄木は何度もこの坂を上り下りしました。*1

【参考文献】

*1 永田秀郎:路街並み今・昔(北海道新聞社,2005)p.62,P.68-P.69

*2 鳥居省三:石川啄木 第2版(釧路市,1981)P.19,P.176-P.177

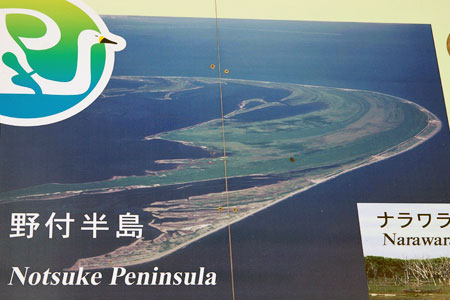

砂浜草原が広がる野付半島。後方に知床連峰が見えます。

幻の歓楽街伝説を追って、野付半島を南下します。30分ほど歩くと、ここから先は車両乗入れ禁止となります。

さらに歩くこと約1時間。野付半島の南端部にたどり着きました。わずかに漁業施設が点在するのみで、周囲は一面の草原と湿地です。

さらに道を進むと、周囲に湿地が増え、歓楽街「キラク」があったとされる砂嘴(さし)からは徐々に遠ざかってしまいます。「キラク」があった方角を遠望し、この地点から引き返すこととします。

【参考文献】

*1 なるほど知図帳日本編集部:歴史の足跡をたどる日本遺構の旅(昭文社,2007)P.20-P.27

知床半島と根室半島のちょうど中間に野付半島があります。

野付半島は、鳥の羽根のような形をした砂嘴(さし=潮流で運ばれた砂が長い年月で堆積した地域)で、その大きさは全長28Kmに及び、日本最大です。大部分は、砂浜草原と湿地原で構成されています。

半島の中央部にあるネイチャーセンターに、「幻の歓楽街『キラク』」の説明があります。

「キラク」は、江戸時代末期まで、交易や漁業の拠点として栄え、40~50軒の家がありました。そこには遊廓があり、多くの女性が住んでいました。*1*2

ネイチャーセンターからは、距離16Kmの近くて遠い島である国後島(ロシア領)を望むことができます。

【参考文献】

*1 なるほど知図帳日本編集部:歴史の足跡をたどる日本遺構の旅(昭文社,2007)P.20-P.27

*2 朝日新聞北海道版(1995.1.22)P.20

標津市街の国道244号線沿いにスナックが密集しているエリアがあります。

はまなす通り。

現在は、寂れています。

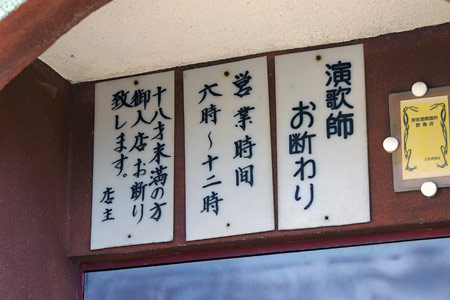

元スナックと思われる建物にあった演歌師お断りのプレート。

今回は標津(北海道標津郡)の町並みと風俗を散歩します。標津(しべつ)町は、知床半島と根室半島の中間に位置し、国後島(ロシア領)が見える町として有名です。

市街を南北に貫く国道244号線は、町のメインストリートです。

「標津ひとむかし」の「明治から大正の標津市街略図」*1 によると、敬栄寺沿いの通りの龍雲寺の向かい側の四つ角に、遊女屋が1軒ありました。

龍雲寺は昭和40年に南六条西1丁目に移転し、跡地には電報電話局(当時)が設置されました。*2

現在は、NTT根室標津ビルとなっています。(写真右側)

これらの位置関係から、遊女屋は、現在のパチンコ店がある場所にあったことになります。

【参考文献】

*1 北海道標津町郷土研究会:標津ひとむかし(北海道標津町郷土研究会,1991)P.134-P.135

*2 標津町史編纂委員会:標津町史第1巻(標津町史編纂委員会,1968)P.1018-P.1019

厚岸の遊廓は、明治10年頃から創業し、明治30年頃には当時としては場末にあたる現在の若竹町1丁目から梅香町正行寺門前にかけて7軒の貸座敷が営業していました。

その後、町の発展と風紀上の見地から現在の湾月町1丁目、北大実験場登り口付近、厚岸水産高校のグラウンド(写真右側)の南西側に移転しました。遊廓の入口には角柱の門が立ち、柳や桜も植えられ、銭湯、そば屋、タバコ屋、人力車も開業しました。*1

大正11年の「厚岸市街電話分布圖」*2 には、新開楼、金利楼、丸新楼、観月楼などの妓楼の位置が記載されています。

遊廓の中心部であったと思われるあたり。写真奥は、厚岸水産高校の校舎です。

昭和に入り、貸座敷は3軒に淘汰され、戦後は金利楼の一部が「初音」の看板で細々と営業していましたが、売春防止法の施行により廃業し、アパートに転業。昭和40年頃に取り壊され、その後は住宅地と海産物干場になりました。*1

現在も遊廓跡地は、海産物干場として使われています。

*1 菊池善雄:朱化石No.5(1988)P.15-P.17 「厚岸の遊廓(貸座敷業)」

*2 久保事務所:厚岸市街電話分布圖(久保事務所,1922)

今回は、厚岸(北海道厚岸郡)の町並みを散歩します。厚岸(あっけし)は、釧路と根室の中間に位置する町です。

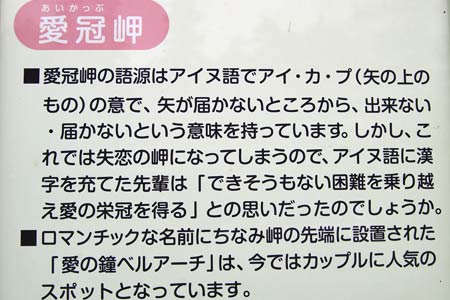

町の南部は太平洋に面していて、その突端には愛冠(アイカップ)岬があります。

愛冠岬。ロマンチックな名前です。

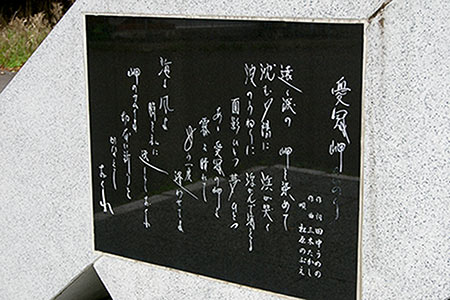

駐車場脇に、松原のぶえさんが歌った「愛冠岬」の歌碑が設置されています。

松原のぶえさんは、1979年「おんなの出船」でデビューし、第21回日本レコード大賞・新人賞を受賞。

第43回NHK紅白歌合戦では「愛冠岬」で7回目の出場を果しました。*1

岬からの眺めは雄大です。

明治2年(1869年)、政府は北方開拓のための開拓使を設置し、北海道の開拓・移民に力を入れました。

根室開拓史の特徴は、殖民を目的とした遊廓が設置されたことです。札幌で最初の遊廓が出来たのが明治5年であるのに対し、根室で最初の遊廓(花咲楼)の開業は明治3年。根室の遊廓の実績が札幌の半御用遊廓のお手本となりました。*1*2

何よりも先駆けて遊び場を作ってやることは、時の開拓使判官のイキな人柄によるものといえます。根室移民にとって、唯一の不安のはけ口は遊廓であり、相当以上に繫盛したことはいうまでもありません。*2*3

明治8年(1875年)にロシアとの間で結ばれた「千島樺太交換条約」で、千島列島が日本領となると、根室の街は急速に栄えました。

遊廓も発展し、明治9年に弥生町に区画設定、明治12年に平内町に移転、明治24年、花園町に移転しました。*4

昭和4年の根室市街地図*5 によると、花園町の遊廓は、常惺寺から格子状になっている道路を南西方向に5区画のところ、三吉神社の南東側にありました。

写真の左奥の緑地は、三吉神社です。坂を下ると根室湾に行き着きます。

遊廓跡地の民家。

【参考文献】

*1 根室市:根室市史(根室市,1968)P.553

*2 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.178

*3 宮内令子:商家の女(北海タイムス社,1982)P.118-P.119

*4 根室商工会議所:懐かしのねむろ(根室商工会議所,1980)

【参考記事】

*5 風俗散歩(根室):根室市歴史と自然の資料館

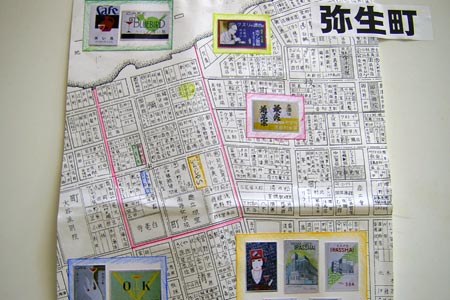

根室市街の中心部の弥生町は、かつてカフェーなどが建ち並ぶ繁華街の中心地でした。

銭湯の寿湯。

雪国らしく、入口は二重扉です。

脱衣場にある事務用のロッカー。風情はありませんが、安心感があります。

今回は、根室(北海道根室市)の町並みと風俗を散歩します。

花咲港近くに、「根室市歴史と自然の資料館」があります。この資料館には、根室の動植物の標本や考古学や民俗学的な資料が多数展示されています。

明治~昭和時代の根室市街の様子を知る資料が展示されています。

根室市街の弥生町の繁華街の地図。カフェーなどで使用されていたマッチ箱が貼り付けられていて、解りやすい展示です。

根室市街図(昭和4年)。花園町にあった遊廓の妓楼の名前が記されています。

【参考URL】

*1 根室市歴史と自然の資料館 ホームページ

駅前の飲食街。風俗店の看板が賑やかです。

お座敷キャバの看板。

名門通りのクラブ。

店の前にお姉さんの看板です。

帯広駅前の銀座通りに、ひときわ目立つ店舗があります。

巨大な航空機のオブジェが貼りついています。

尾翼には鶴のマーク。今にも空に向かって飛び立ちそうです。

747。飲み放題1000円は、格安です。

帯広駅前、繁華街の銀座通り。近くには、「北の屋台」などもあり、帯広観光の中心部です。

銀座通りの中ほどに、「はせ川ビル」があります。

ビルの屋上には、「ハワイ」と書かれた大看板があります。

社交の殿堂。現在は、スナックやキャバクラなどが入居しています。

西二条通り(平原通り)を北へ進み、帯広川を渡ったあたりに、帯廣大明神があります。この西側に木賊原(とくさわら)遊廓がありました。*1

木賊原遊廓は、明治31年に許可され、明治36年には貸座敷5軒を数えるに至りました。場所は、北四条西六丁目のあたりだったとされています。*2

現在、この付近は、住宅街になっています。

大正11年の帯広市街全図*3 を見ると、北四条を流れる伏古別川(十勝川の支流)がJ字形のカーブを描いて流れる北四条のあたり(地図の右上)に「遊」、「廓」の二文字が記されています。

伏古別川が、十勝川と合流する地点(遊廓があったと思われる場所の北側)に、木賊原(とくさわら)樋門があります。木賊原の名が残る場所の一つです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.45

*2 帯広市史編纂委員会:帯広の生い立ち(帯広市史編纂委員会,1952)P. 98

【参考URL】

*3 帯広市図書館ホームページ 帯広市街全図(大正11年)

帯広市街には、現役の小路が10ヶ所ほど点在しています。その中でも名門通り沿いの南7丁目~8丁目あたりに、3つの小路が隣り合っている一画があります。

エイト街、いなり小路、金春街、と並んでいます。

金春街。小路の右側部分の建物が少し傾いています。

スナックの店舗が密集しています。

「北栄ビル」に連なるの古いスナックの建物には、奇抜なデザインのドアが取り付けられています。*1

さまざまな色のペンキで塗られています。

小さな窓が付いている店も何軒かあります。

こちらのドアは派手な緑色です。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)口絵

今回は、帯広(北海道帯広市)の町並みと風俗を散歩します。

帯広駅前の平原通りを北へ約1Kmほど離れたところ。利根川を渡る西二条橋の近くに、飲み屋小路があります。

古いスナックの建物が並んでいます。

木村聡さんは、「消えた赤線放浪記」*2 の中で、「相当昔に廃業したと見えて、廃屋のようになっている。『全国女性街ガイド』*1 に記されている場所なのかどうかは別として、ある時期まで何かしら色町めいた一画だったような、そんな気がした。」と、ここが青線街であった可能性を示唆しています。

建物は、派手な色のペンキで塗られています。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.23

※帯広の項には、「赤線は西二条通りから左に入った十勝川と帯広川に入ったところに十五軒ほどあるが、それよりも駅に近い飲み屋街百軒ほどの巷の青線が流行っている。」と書かれています。

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.40-P.46

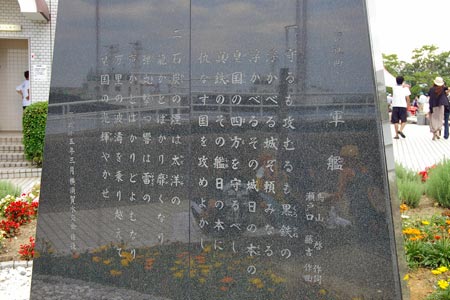

横須賀にある三笠公園には、日露戦争の日本海海戦で活躍した戦艦三笠が保存展示されています。戦艦三笠の前の銅像は、日本の連合艦隊を指揮した東郷平八郎海軍大将です。

記念館三笠は、第二次世界大戦終結まで、神国日本の霊験あらたかなシンボルでした。*1

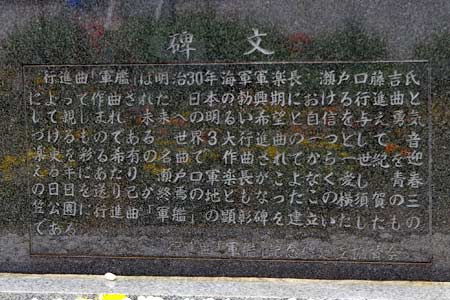

戦艦三笠の前に、軍艦マーチ(行進曲「軍艦」)の記念碑が建っています。

碑文によると、軍艦マーチは、明治30年(1897年)に軍楽師だった瀬戸口藤吉により作曲され、世界三大行進曲の一つに数えられる希有の名曲として音楽史を彩っています。

世界三大行進曲とは、

①星条旗よ永遠なれ(アメリカ、スーザ作曲)

②旧友(ドイツ、タイケ作曲)

③軍艦行進曲(日本、瀬戸口藤吉作曲)

のことですが、根拠は不明で、どちらかと言うと、国内で言われていることのようです。*2

昭和20~30年代、パチンコ店の開店時は必ず軍艦マーチが流れていました。パチンコ店で最初に軍艦マーチを流したのは、昭和26年、有楽町のガード下に開店した「メトロ」という店で、元海軍航空隊のオーナーは、店内にあふれる米兵とその腕にぶら下がって歩く街娼たちを苦々しく思い、その腹いせに軍艦マーチをかけたそうです。*1*2

軍艦マーチは、キャバレーでも使われました。*2

昭和50年代、全国組織のピンクキャバレーとして名高い「トロント」の新宿グラマー店では、6時の開店と同時にホールいっぱいに軍艦マーチが流れ、ホステスさんの呼名点呼が行われます。この間、客が店内に入ってきます。30分以上続いた点呼が終わるとふたたび軍艦マーチが流れ、サービス開始となりました。*3

【参考文献】

*1 杉山一夫:パチンコ誕生(創元社,2008)p.103-P.106

*2 谷村政次郎:行進曲『軍艦』百年の航跡(大村書店,2000)P.185-P.190

*3 和田平介:キャバレー日記(晩声社,1981)P.29-P.30

ドブ板通りの洋服店は、店の前の路上にマネキンを置くというスタイルが定着しているようです。横須賀という土地柄、マネキンは外国人仕様です。

美しい外国人女性。

セクシーなマネキン。

タトゥーを入れたマネキン。

ドブ板通りの裏通り。通りの入口の柱に「和平」と書かれています。横須賀らしい題材です。

通りの側面にコンクリートの壁が続いています。

小便禁止の張り紙。横須賀らしく英語でも書かれています。

こちらは、日本語です。

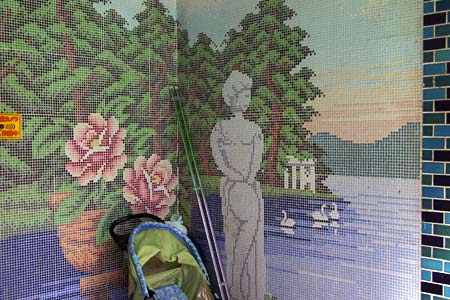

ドブ板通りの裏通りの銭湯の大黒湯の隣に洒落たアパートがあります。

入口の階段の側面の壁はタイル絵で装飾されています。

右側にもタイルの絵。

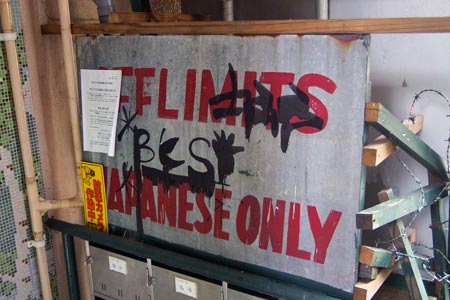

階段の踊り場にあった「OFF LIMITS JAPANESE ONLY」の張り紙。

京急横須賀中央駅から歩いて1~2分のところ(若松町1丁目)に金星(きんせい)劇場があります。とにかく、建物の概観には圧倒されます。

看板には、「金星★劇場」、「KINSEI THEATER」と書かれています。中央の★のマークはインパクトがあります。

ポルノ映画館の雰囲気たっぷりです。

入口には、「オールカラー成人映画」。まだ、カラーの映画が珍しかった時代のものでしょうか。

入口付近。きっぷ売場下のタイルがいい感じです。

京急横須賀中央駅のすぐ隣に、若松飲食店街のアーケードがあります。

道の両側にスナックが密集しています。まるで映画のセットを見ているようです。

スナックの看板が密集するあたり。

狭い路地が縦横に交差しています。

今回は、横須賀(神奈川県横須賀市)の町並みと風俗を散歩します。

京急横須賀中央駅前の大滝町付近は、横須賀市内の一番の繁華街となっています。

徳寿院から見た市街。

大滝町には、明治時代、公認の遊廓がありました。遊廓があった場所は、現在のさいか屋デパートがあるあたりで、昔は、この付近までが海で、つまり横須賀軍港の海岸線上に遊廓がありました。

さいか屋本館付近。

【参考文献】

*1 港町から 第2号 / 「港町から」編集委員会(街から舎,2009.4)P.61

岩槻区本町4丁目。

銭湯の「雛の湯」。人形の町らしい屋号です。コインランドリーが併設されています。

ビル型銭湯です。

宮造りの銭湯に見られるような高い天井ではなく、簡素な内装です。

岩槻市街にある「岩槻名店街」。

シャッターが閉まっている店が多く、閑散としています。

ふと見ると、壁に貼紙が貼られています。(写真右側)

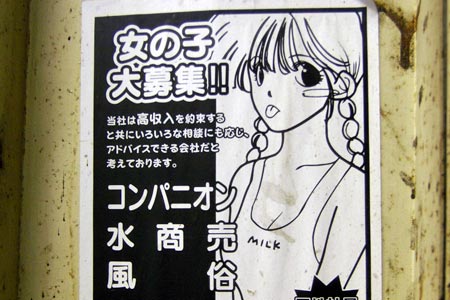

風俗、水商売の女の子大募集です。

県道324号線沿いの電柱で見かけたバイアグラの貼紙。

ラブホテル街は、夜になると美しく光り輝きます。

メインの通り。

南国のリゾートのような風景。

まるで光の芸術です。

ホテル街には、人目をひくための看板や広告塔が乱立しています。

こちらの屋上には自由の女神像が設置されています。

特にインターチェンジの出口周辺は、看板が密集しています。

夜になるとネオンが光り輝きます。

巨大な広告塔。

今回は岩槻(埼玉県さいたま市岩槻区)の町並みと風俗を散歩します。

岩槻は「人形のまち」として全国的に有名です。

岩槻は「ラブホテルのまち」としても有名です。インターチェンジ近くに巨大なラブホテルが乱立しています。

閑静な住宅街にラブホテルが隣接しています。

道路沿いには、大規模なホテルが建ち並んでいます。

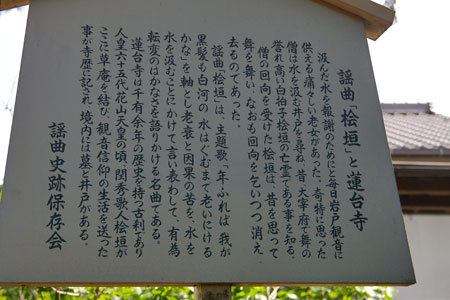

二本木遊郭があった場所から徒歩20分ほど南にある蓮台寺。

ここに、白拍子だった「檜垣」の供養塔があります。*1

「年ふればわが黒髪も白河の水はぐむまで老いにけるかな」

檜垣の若い頃の話は、これといって残っていませんが、美しかった黒髪もすっかり白くなった晩年に、白川べりで旧友と交わるという、零落した身の上を詠んだものです。*1

供養塔を囲む玉垣の入口の2本石柱には、二本木遊郭の楼名が刻まれています。白拍子だった「檜垣」の墓に詣でると、下の病気をしないとか、安産をし、母乳の出が良くなるとかで、今も甘酒や餅が供えられているそうです。平安時代の白拍子「檜垣」と二本木遊郭の結びつきを感じます。*1

【参考文献】

*1 猪飼隆明:遅咲きの女たちの遺言(熊本出版文化会館,2006)P.355-P.358