成人映画館の「宮崎ロマン」。

ロマン入口。写真の右側は、「人情横丁」です。

ハードポルノ三本立。

絶賛上映中です。

成人映画館の「宮崎ロマン」。

ロマン入口。写真の右側は、「人情横丁」です。

ハードポルノ三本立。

絶賛上映中です。

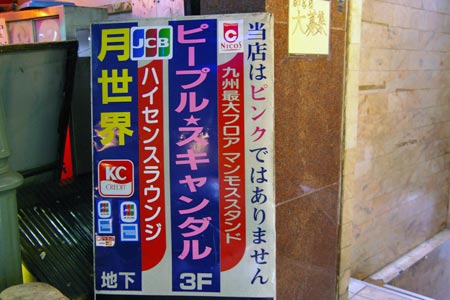

路地裏の飲み屋街。飲み屋の看板に混じって風俗店の看板が見えます。

焼酎の広告のある横丁の入口。右隣に風俗店の募集看板。

反対側から見たところ。建物の側面に風俗店の入口があります。

お座敷サロン。

宮崎の歓楽街の中央通り。

宮崎で随一のラウンジキャバレーがあります。

ピンクではありません。

玄関上の看板。

今回は、博多(福岡県博多区)の町並みと風俗を散歩します。

前回*1 訪問した「大浜」の赤線跡を再び散歩します。

繊細なタイル使いをとどめるお宅。両隣はマンションです。*2

玄関部分の装飾

タイルで装飾された丸窓。

建物の細部にわたって、タイルの装飾が施されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(博多):大浜の赤線跡(2012.11)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.37

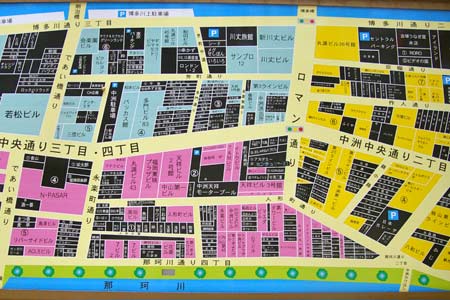

今回は、中洲(福岡県福岡市博多区)の町並みと風俗を散歩します。

「南新地」は、中洲エリアの南端に位置し、戦前は、料亭や待合が密集する歓楽街でした。*1

現在もバス停に「南新地」の名が使われています。

現在の南新地は、九州随一のソープランド街ですが、わずかに料亭だったと思われる和風の建物が残っています。

高い塀が長く続きます。

南新橋を渡ったところに残る和風の建物。

【参考文献】

*1 咲山恭三:博多中洲ものがたり 後編(文献出版,1980)「戦前の中洲(南部)詳細地図」

三社稲荷前の通りの1本東側の通り。

竹が使われている塀。

料亭「寿々代」の建物です。

東京料亭組合連合会のプレート。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.189-P.193

JR池袋駅西口から北へ向かって進み、トキワ通りを超えて北へ進むと、「三業通り」と呼ばれる北西へ向かう通りがあります。この通りの西側に昭和3年から始まった花柳界がありました。

町会の名前に「三業」の名前が見られます。

三業通りというのは、この通りに面して池袋三業会館(見番)の建物があったからです。(写真のビルが旧池袋三業組合があった場所)

当時の面影を残す割烹料理店の建物。

「三業支」の電柱のプレート。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.189-P.193

ロサ会館の裏側の通り。

池袋では、風俗紹介所と思われる18禁マークだけが看板に描かれた事務所を見かけます。

大きな看板。

紹介所ですが、派手な装飾は無く、18禁マークの看板だけが取り付けられています。

江戸時代から300年の歴史を持つ三島町中通りの三島宿場女郎は、大正時代には、時代に減少傾向となりましたが、大正末期に各地に遊廓設置の機運が高まったことを機会に、三島遊廓の設立が検討され、町の風紀上最も影響の少ないと考えられる旧宿場の西南の地(現在の清住町)を買収して三島新地、すなわち三島遊廓を設置しました。*1

三島遊廓があったと思われる場所。

三島遊廓設置時点で、その貸座敷業組合員は、稲妻楼、尾張楼、万寿楼、井桁楼、新喜楼の五楼に減少し、戦時中にもかかわらず最後まで営業を続けたのが新喜楼経営の村岡氏でした。

電柱のプレートには、「新地」の名が確認できます。

旧三島遊廓の近くにある貯水池。

【参考文献】

*1 三島市誌編纂委員会:三島市誌 中巻(三島市,1959)P.433-P.434

今回は、三島(静岡県三島市)の町並みと風俗を散歩します。

三島は、古くより「水の都」と呼ばれ、市内各所で富士の湧水が噴出してすばらしい水辺環境を有しています。

白滝公園脇を流れる桜川は、三島の市街を流れる川の一つです。

川沿いにたたずむ「ホテル桜川」。

その奥の旅館は、外壁の工事中でした。

素泊まり3000円の看板。

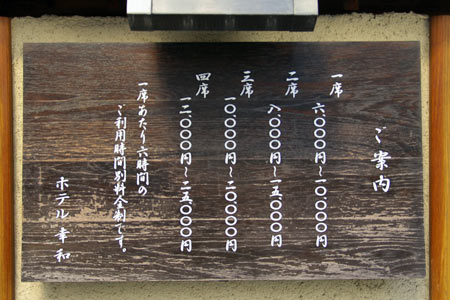

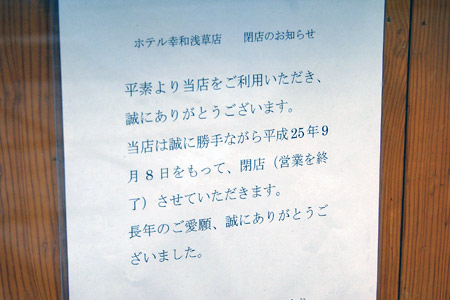

西浅草に、東京遺産ともいえそうなホテルがあります。

あちこちに庭石が配置されている和風のホテルです。

料金は、1席、2席、...と時間帯や宿泊・休憩に関係ない、コマ数単位の料金体系となっています。

残念ながら、昨年閉店しました。

西浅草(国際通りの西側)は、ラブホテルが散在する一画です。

競馬中継が楽しめるホテルもあります。

ホテルと同じ屋号のカラオケボックスが道路を挟んで並びます。

国際通りに面したカラオケボックス。

中原街道の丸子橋近くに大きなラブホテルの看板があります。

Y字路を右に入るとホテルの入口です。

道路に面して、菓子卸の企業の建物があり、ホテルは、その向こう側に建っています。

裏側の入口から。付近は閑静な住宅街です。

この場所には、料亭「丸子園」がありました。「丸子園」は、多摩川を利用した川遊び(たから船)の料亭として、大正13年に開店しました。約三千坪の敷地を持つ「丸子園」の開業は、新丸子三業地のきっかけを作りました。百畳敷の大広間と大浴場があり、広々とした庭には、離れが点々と建っていて、それぞれ風呂がついていて「へちま風呂」という名前で呼ばれていました。しかし、戦争のため、昭和16年に日本電気に買収され「丸子園」は姿を消しました。*1

その後は、日本電気の女子寮「千草寮」として使われました。*2

料亭→女子寮→ラブホテルという変遷をたどったこの土地は、女性に縁の深い土地と言えそうです。

【参考文献】

*1 羽田猛:写真で見る中原街道(羽田猛,2000)P.36-P.39

*2 経済地図社:中原区明細地図(経済地図社,1973)P.76,P.79

東急線の高架近く。

ラブホテルの立地の原則通りとでも言えそうな、線路沿いの場所のラブホテルです。

このあたりも、新丸子三業地の一画で、この場所は、旅館「こまどり」があった場所です。*1

ホテルの東側を回り込んだ路地の両側には、旅館「くるみ荘」や料亭「丸子荘」などがありましたが、現在は面影はありません。

【参考文献】

*1 経済地図社:中原区明細地図(経済地図社,1973)P.76,P.79

今回は、新丸子(神奈川県川崎市中原区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の新丸子東と上丸子八幡町の町界あたる通りは、かつては、新丸子三業として栄えていた「料亭通り」でした。この付近には、「新丸子料亭組合」と書かれたアーチがあり、丸子荘、吉田家、よね家、一直、繁の井、錦水、伏見などの料亭の名が掲げられていました。*1

割烹「錦水」があったあたり。

「花本」の名が刻まれた電柱の標識。

昭和20年4月、5月の大空襲により新丸子三業地一帯は、4~5軒を残すのみで全焼しました。戦後、一時営業を中止していましたが、「花本」は、昭和20年12月に開店しました。許可不明のまま喫茶店として、温泉マークを付けて営業を始めましたが、昭和23年に許可がおり、昭和36年頃まで繁栄しました。しかし、昭和51年(1976年)頃には、「一直」、「丸子荘」、「伏見」等3軒となり、芸妓も10名ほどとなり、次第にさびれ、姿を消していきました。*1丸子芸妓組合の事務所があった場所のあたり。*2

【参考文献】

*1 羽田猛:写真で見る中原街道(羽田猛,2000)P.36-P.39

*2 経済地図社:中原区明細地図(経済地図社,1973)P.76,P.79

徳島県徳島市鷹匠町3丁目の交差点。ラブホテルへの入口を示す看板があります。

通りを進むと住宅街に混じってラブホテルの建物があります。

隣の民家の塀にあった「18歳未満の者の出入を固く禁じます」と書かれた看板。何かの店舗なのでしょうか。

ホテルの前は公園です。

今回は、徳島(徳島県徳島市)の町並みと風俗を散歩します。

徳島市の二軒屋町駅近くには秋田町遊廓がありました。昭和11年発行の市街図には、現在の秋田町6丁目付近に「遊廓」の文字が記されています。*1

秋田町遊廓は戦後は赤線に移行して、「南新地」と呼ばれるようになりました。*2

1953年の住宅地図*3 には、この付近に「南新地」の記述があります。

バス停近くにある飲み屋(スタンド初菊)跡*3。

タイルで装飾された旅館の建物。

古い住宅地図*3*4 には「さがのや旅館」と記載されています。

【参考文献】

*1 日下伊兵衛:徳島市街全圖(日下伊兵衛,1936)

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)

*3 善隣出版社:ゼンリンの住宅地図 徳島市・鳴門市(日本住宅地図出版株式会社, 1960)

*4 日本精密地図出版社:徳島精密市街地図(日本精密地図出版社,1953)

新堀遊廓跡*1 は、現在は旅館などが建ち並ぶ通りとなっています。

旧遊廓の西端にある三吉旅館。

港に通じる路地の左右に木造の建物が対峙しています。*1

「赤線跡を歩く」*1 に掲載されているなまこ壁のある氷屋さんの建物は無くなって、駐車場になっていました。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.87

丸亀には、福島と新堀、二つの遊廓が湾を隔てて対峙していました。*1

新堀遊廓跡にタイルで装飾された建物が残されています。

鮮やかな青のタイル。

アーチ状のデザインの玄関。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.87

今回は、丸亀(香川県丸亀市)の町並みと風俗を散歩します。

福島遊廓は、明治20年頃に設立され、昭和初期には16軒の妓楼がありました。*1

道路に面して、鮮やかなタイルで装飾された建物があります。

玄関付近。

船がデザインされた窓。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.86

阿波池田の隣駅である佃駅(JR土讃線とJR徳島線の分岐駅)から徒歩10分のところに、モーテルだったと思われる建物が残っています。

古い看板がいい味出してます。

「空室アリ/満室」の表示看板。

いらっしゃいませ。

全国遊廓案内(昭和5年)によると、宿毛遊廓は、高知線須崎駅から宿毛まで汽船で行き、貸座敷の軒数は2軒と紹介されています。

昭和10年の「宿毛町明細圖」*1 には、一富士楼、新玉楼、万幡楼、昭和楼の四楼の屋号が記されており、宿毛の遊廓はこの時期に繁栄したようです。

その後、宿毛の遊廓は、自然災害と運命を共にすることになります。宿毛市史の災害の項目に「大正9年の台風によって、松田川新地(現大井田病院付近)の堤防が決壊し、百々鶴楼外四楼が瞬間に流失した」と、遊廓が消失したことが記されています。*2

遊廓があったと思われるあたり。

度々氾濫した松田川の堤防。

【参考文献】

*1 宿毛町商工会:宿毛町明細圖(東京交通社,1935)

*2 宿毛市史編纂委員会:宿毛市史(宿毛市教育委員会,1977)P.1186

今回は、宿毛(高知県宿毛市)の町並みと風俗を散歩します。

地元の方の話によると、第二次世界大戦当時、宿毛の片島には海軍の軍人さんが多く集まる料亭があり、芸者を置いている店もあったそうです。

港へ向かう通り。

1階に焼肉店が入っている旅館。

元旅館の建物。

高知の風俗街は、はりまや橋の南西側の堺町にあります。

ソープランドなどの風俗店に旅館が点在しています。

こちらは、ビジネス旅館街。

夜の様子。

玉水新地跡。

用水路の北側には、当時の面影を残す旅館の建物が、今も健在です。

鮮やかな緑色のタイル。

奥行のある大きな建物です。

玉水新地は、明治から戦後にかけて高知市街の西のはずれにあった遊廓です。

用水路のを挟んだ南北の両側に妓楼が建ち並んでいました。

用水路には小さな橋がいくつもかかっています。

橋は、ひとつひとつが異なる形をしています。

橋の上からの眺め。

大綱橋北詰を西に入ったところに、ラブホテルが数軒建ち並ぶ一画があります。

綱島有料駐車場(写真左側)が隣接しています。

ホテルをご利用のお客様は無料です。

待合所まであって、至れり尽くせりです。

綱島駅の西側は、割烹旅館や温泉施設が密集するエリアでした。工事中のマンションのフェンスに、綱島の由来の説明書きがあります。大正15年に東急東横線の綱島駅が開業し、駅前にラジウム温泉浴場ができたことが書かれています。

現在のニックハイム第一(写真左側の工事中の建物)付近には、温泉施設の「行楽園」がありました。「行楽園」は、旅館の梅島、水明、甲子園、ひさごの4館の共同出資で、ラジオで「百円天国」と宣伝し、大繁盛しました。大浴場、大食堂、屋上の子供天国、ビヤホールを備え、お客は、芸能人の音楽や園芸を楽しめて1日大人100円。今日のヘルスセンターのはしりとなりました。*1

旅館の相川屋本館、梅島館、水明があったあたりは、現在は高層マンションとイトーヨーカ堂を中心としたショッピングロードに変わり、当時の面影はありません。*1

現在のパデュ通りを北側に入ったあたり(写真右側)に、検番がありました。*1

綱島温泉の中で最後まで残った旅館の「浜京」が地図に載っています。

【参考文献】

*1 「とうよこ沿線」編集室:わが町の昔と今1(「とうよこ沿線」編集室,2000)P.36,P.42-P.45

現在も残る料亭入船の遺構。

船のマークが鮮やかです。

現在は駐車場になっているこの場所には、料亭「新水」がありました。*1

駐車場の名前に料亭時代の屋号「新水」が使用されています。

【参考文献】

*1 「とうよこ沿線」編集室:わが町の昔と今1(「とうよこ沿線」編集室,2000)P.36,P.42-P.45

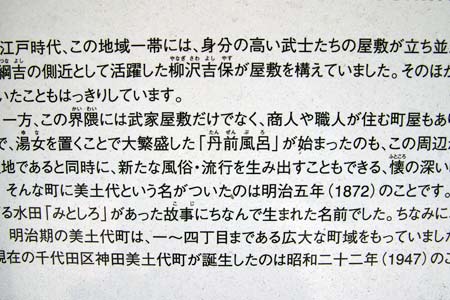

江戸には、湯女を置いている風呂屋が200軒余あったといわれ、優れた湯女も出ました。代表的なのは、井原西鶴が「好色一代男」の中で描いた勝山でした。勝山がいた湯女風呂は、神田佐柄木町(現在の神田淡路町交差点の近く)にあった旗本堀丹後守の屋敷前にあり、男たちがここに集まり派手な風俗を競いあったので、その風俗を歌舞伎にうつして丹前風と呼ばれました。*1

佐柄木町周辺にあった湯女風呂は俗に「丹前風呂」と呼ばれました。*1

淡路町の町名由来看板に江戸時代の古地図が掲載されています。佐江木町は、淡路町交差点の南側にあったことが解ります。

淡路町の町名由来看板に、丹前風呂のことは書かれていませんでしたが、淡路町からは少し離れた美土代町(みとしろちょう)」の町名由来板に、丹前風呂のことが書かれています。

この付近に丹前風呂がありました。

【参考文献】

*1 神保五弥:浮世風呂(毎日新聞社,1977)P.20-P.25

千代田区内神田1丁目。このあたりはオフィス街ですが、突然アダルトビデオに遭遇します。

1階は酒屋などの商店ですが、2階がビデオ屋になっているようです。千代田区内神田1丁目。このあたりはオフィス街ですが、突然アダルトビデオに遭遇します。1階は酒屋などの商店ですが、2階がビデオ屋になっているようです。

「憾娼」。「鑑賞」と書くべきところ、この字をあてはめたのでしょうか。

酒屋の雰囲気も残っていますが、現在は「憾娼」の看板が目立っています。

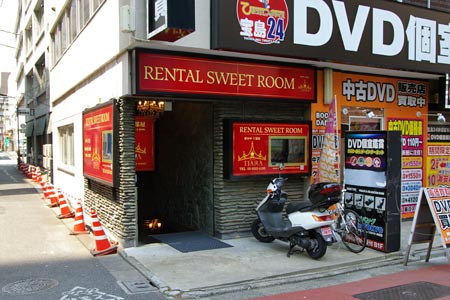

神田駅周辺には、ラブホテルはありませんが、新旧のレンタルルームが多数あります。

新しいレンタルルームもオープンしています。

ビデオ鑑賞店に隣接するレンタルルーム。

駅の西側のビジネス街の中にあるレンタルルーム。

九段南三丁目の東側の九段南二丁目の区画も、花街でした。

こちらには、現役の料亭などは無く、住宅街となっていますが、かつての花街を思わせる住宅がいくつか残っています。

料理屋だった建物。*1

料理屋だった頃の屋号が残っています。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)千代田区 九段坂上方面・靖国神社方面(都市整図社,1954年)

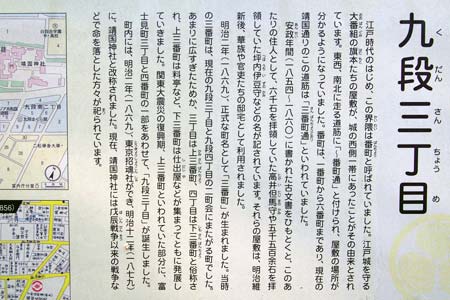

今回は、九段(東京都千代田区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の九段三丁目は、旧町名で「上三番町」と呼ばれ、料亭などが集まって発展した町でした(掲示板より)。

かつての料亭街の中心部。道の両側に料亭が建ち並んでいました。*1

三業会の事務所があった場所*1 は、チュニジア大使館になっています。

唯一、当時の屋号で営業中だった、「酒亭田むら」は、閉店して跡地は駐車場になっています。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)千代田区 九段坂上方面・靖国神社方面(都市整図社,1954年)

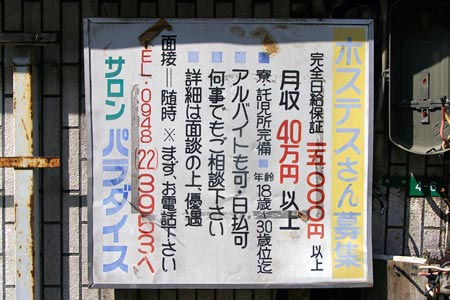

今回は、飯塚(福岡県飯塚市)の町並みと風俗を散歩します。

飯塚の歓楽街は、JR筑豊本線の新飯塚駅西側のバスセンター前交差点を南に折れたあたり(飯塚市吉原町)にあります。

風俗店と思われる建物。現在は休業中のようです。

ホステスさん募集の看板。

電飾看板。

二字町遊廓の跡地は、空地が目立ちますが、わずかに当時の木造建築が残っています。

旧一心楼と思われる建物。*1

往時の雰囲気が残っています。

南側は、緩い坂になっています。

【参考文献】

*1 直方市史編さん委員会:直方市史 下巻(直方市,1978)P.516

二字町遊廓は、現在の尾崎溜池の東側にありました。

旧二字町遊廓全景。この通りが遊廓のメインの通りと思われ、右側手前から、松月楼、源開楼、敷島楼、大正楼、左側に、曙楼、新玉楼、三笑楼、喜鶴と妓楼が建ち並んでいました。*1

「赤線跡を歩く2」*2 に掲載されている写真と同じアングル。

八千代楼跡地。*1

【参考文献】

*1 直方市史編さん委員会:直方市史 下巻(直方市,1978)P.516

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.52-P.53

今回は、直方(福岡県直方市)の町並みと風俗を散歩します。

直方は古くからの交通の要衝で、炭鉱の町として、石炭列車を編成する貨物駅として、直方は筑豊の商業の中心で、直方の二字町(にじまち)には遊廓がありました。*1

直方駅の南。直方西小学校を過ぎ、「スーパーささき」のある交差点が遊廓があった場所への入口です。

遊廓は、急坂を登った山の上にありました。*1

みかげ石で造られた大門が坂の途中にあります。*1

上の2文字は「遊廓」と読めます。*1

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.52-P.53

今回は、黒崎(福岡県北九州市八幡西区)の町並みと風俗を散歩します。

黒崎市街の繁華街の中心部に位置する黒崎中央公園。

通称三角公園と呼ばれる公園の片隅に、古い案内図が置き去りにされています。三角公園に隣接して、「キャバレー国際」と呼ばれる店舗が存在していたようです。

現在は、「キャバレー国際」はありません。

代わりにフィリピンパブらしき店舗が営業中です。

田川の女性街は、田川伊田駅と田川後藤寺駅を結ぶ通り沿いの栄町にありました。

五木寛之の「青春の門」では、主人公の信介の母タエは栄町のカフェで働いていたという設定です。

町の東のはずれにある古い建物。

女性街だったと思われる通りは、現在は住宅街となっていて当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.54-P.55

今回は、小倉(福岡県北九州市)の町並みと風俗を散歩します。

小倉駅前に入口のある大丸ビル名店街は、古くからの飲食店などが軒を連ねる小路です。

レンタールルーム「キーロック」。入口の看板を見る限り、ビデオボックスです。看板には、「ビデオテープがベッド付きの個室で見れます。」と書かれており、宿泊もできるようです。

昭和54年の開店以来、35年にわたり殿方の憩いの場所として営業してきましたが、2014年1月閉店しました(貼り紙より)。

2階には、キャバレーがあったようです。

レトロな雰囲気の入口の階段。

今回は、西川口(埼玉県川口市)の町並みと風俗散歩します。

JR京浜東北線の西川口を発車した直後の車窓からは、線路沿いに建ち並ぶラブホテルを目にすることができます。

都内には、日暮里や巣鴨など、線路沿いにラブホテルが立地する場所がありますが、西川口もこの例にならっているようです。

京浜東北線と東北本線が並走する長い直線コースは、鉄道ファンにとっても恰好の撮影ポイントです。

ラブホテルの前の電車が走り抜けます。

昭和15年の資料*1*2 によると、川口の乙種料理店(新地)は、幸町2丁目にありました。

現在は、商店街となっています。

乙種料理店の鶴亀があった場所。*2

同じく、乙種料理店の大坂屋があった場所*2 は、現在はスーパーになっています。

新地組合事務所があった場所*2 は、現在は公園になっています。

【参考文献】

*1 川口商工會議所:川口商工人名録 昭和15年版 (川口商工會議所,1940)P.135-P.137

*2 都市地図社:川口市住宅地図 幸町二丁目11.B(都市地図社,1940)

昭和40年代、川口が鋳物の町として栄えていた頃は、ストリップ劇場の全盛期でした。川口DX劇場は、最初は、交番の前にありました。*1

1970年の住宅地図*2 には、交番前に「川口ミュージック劇場」の記載があります。

近隣では、西川口のテアトル劇場が低料金でお客を集め、一方、蕨のワラビミニ劇場がハードな内容でお客を集め、この二つの劇場が他を圧倒していました。

その後、川口DX劇場は、のちの大蔵映画館の隣のボウリング場跡に、以前より小屋を大きくして立て直されました。現在の郵便局の前の駐車場がその跡地です。

オークラ映画館跡地。当時の名残でしょうか。駐車場の名前は、「川口オークラ駐車場」となっています。

写真右奥の交番前が「川口ミュージック劇場」があった場所(交番前)。写真左手前は、川口DX劇場があった場所。

【参考文献】

*1 川上譲治:書籍さらばストリップ屋(朝日新聞社,1988)P.53-P.54

*2 住宅地図出版社:川口市南部(住宅地図出版社,1970)P.72

「全国遊廓案内」*1 によると、浦和の遊廓は、 「埼玉県浦和町字中野原新開地にあって、鉄道は東北線浦和駅で下車、浦和町の東、鉄道線路の東方(向ふ側)にあって、乙種料理店の集合」でした。

中野原(中ノ原)は、その後、高砂町5丁目→東仲町(現在)へと町名変更されました。*2*3

昭和11年の「最新浦和町案内全図」*4 に「新開地」と記された場所があります。現在の東仲町の住宅街です。

旧「新開地」のT字路から北側を見たところ。

大通り側から新開地の方角を見たところ。

T字路からは、浦和駅東口駅前の浦和パルコが見えます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.23-P.24 「全国遊廓案内」

*2 浦和市総務部市史編さん室:浦和市史第4巻(浦和市,1982)

*3 浦和耕地整理組合:浦和古地図集[複製]4 埼玉県浦和耕地整理組合確定図(浦和耕地整理組合,1934)

*4 小森又三郎:浦和古地図[複製]5 最新浦和町案内全図(小森又三郎,1932)

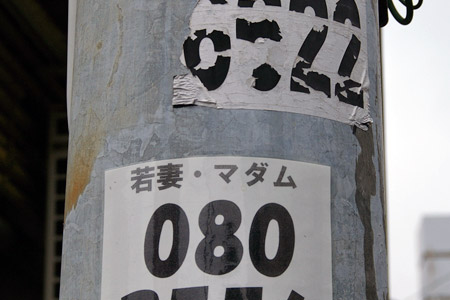

浦和駅前の南西側(高砂一丁目)の飲食店などの商店が密集する一画に、ぽっかりと空地になった場所があります。

風俗店の張り紙が貼られた電柱が1本あります。

若妻・マダム。

電柱の反対側から見たところ。近くにホテルがあります。

調神社(つきじんじゃ) 近くの交差点。この道を入ったところに、「調宮劇場」がありました。*1

調宮劇場は、昭和初期に落成し、演劇中心に始まりましたが、次第に活動中心になりました。戦後は東宝系映画が中心になり、浦和で二番目に古い映画館でした。*2

その後、昭和40年代初期には、夜の娯楽施設(当時の住宅地図*3 を見ると「キャバレー女の世界」「ヌード劇場スター」の記載があります。)に変貌しました。

現在、その場所にはマンションが建っています。

マンションが建っていたあたりが、「キャバレー女の世界」があった場所で、その裏に」「ヌード劇場スター」がありました。

駐車場脇には、当時のままの道が残されています。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社, 1937)

*2 山嵜廣:近代浦和文化小史(山嵜廣,2000)P.95

*3 日興出版:浦和市住宅地図(日興出版,1973)P.132

*4 日興出版:浦和市住宅地図(日興出版,1978)P.77

堺東は、翁橋付近に歓楽街があります。

風俗店と思われる店の入口。現在は、休業中のようです。

看板だけが残っています。

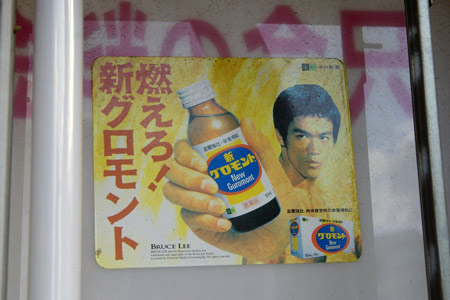

ブルースリーの新グロモントの広告が看板の裏側に貼られていました。

今回は、堺東(大阪府堺市)の町並みと風俗を散歩します。

堺東駅の西側の阪神高速に沿って、土居川公園があります。

園内端に大きな花時計があるのが特徴です。

土居川公園は、一時期、ハッテン場のスポットとして、マニアの間では有名な場所で、ハッテンエリアは、花時計とトイレ周辺で、トイレの扉裏などには、唖然とするような落書きもありました。*1

トイレは最近リニューアルされたようです。かつての名残はありません。

公園に隣接して建ち並ぶラブホテル。

【参考文献】

*1 バディ(2000.6)

兎我野の歓楽街の中に散在しているのが、風俗案内所です。

「お遊び」の看板。

道路の交差点付近。大小の看板が並んでいます。

歓楽街の中心部。風俗案内所が密集しています。

大衆居酒屋と風俗案内所

兎我野町は、ラブホテル、ホテヘル・デリヘル・ファッションヘルスなどの風俗店が混在する歓楽街です。

大通りに面した、大きなホテル。

お洒落なラブホテルが建ち並びます。

歓楽街の西側。

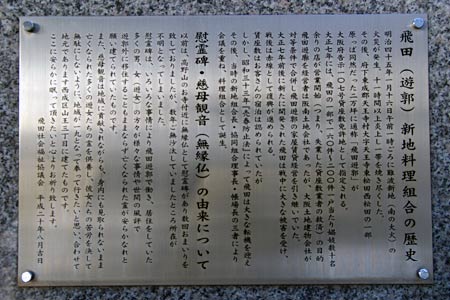

「鯛よし百番」の斜向かいに、「慰霊碑」 と 「慈母観音 (無縁仏)」があります。碑には、「慈悲共生」と刻まれています。

慰霊碑・慈母観音は、いろいろな事情により飛田遊廓で働き、居住をしていた多くの男女 (遊女) の方々が様々な事情や世間の風評で、遊郭外に移住することもままならず亡くなられた霊が安らかなれと願い建てられたものです。(案内板より)

案内板には、「飛田(遊廓)新地料理組合の歴史」が書かれています。

明治45年の「南の大火」によって、難波新地が消失し、その後、原っぱ同然だった天王寺東松田西松田の一部に通称「飛田遊廓」が指定されました。戦中は大きな被害を受けましたが、戦後は赤線として復興しました。昭和33年「売春防止法」後は、料理組合として誕生しました。

「慰霊碑」の裏側は、飛田遊廓発祥の地の碑になっています。

今回は、飛田(大阪府大阪市西成区)の町並みと風俗を散歩します。

飛田新地の南東の角地に料亭「百番」があります。木造2階建、入母屋造、桟瓦葺の建物は、登録有形文化財に指定されています。

玄関部分付けられた唐破風。

2階には、擬宝珠高欄が巡らされています。

飛田の歓楽街の殷賑を色濃く今に伝える貴重な建物です。

五條楽園の中心部の路地。

遊廓を思わせる木造の建物が残されています。

重厚な木造建築は歴史を感じさせます。

軒下の燈。

洋館の建物の隣に、モルタルの建物があります。

壁面下部に石材が配置されたデザイン。

屋号が書かれた看板。

西側の隣の建物はタイルで装飾されています。

高瀬川沿いに、旧五條楽園の代表的な建物である洋館があります。

京都でよく見られる角石。黄色にペイントされています。

建物の南側から。

円型の窓など、モダンなデザインです。

今回は、五条(京都市下京区)の町並みと風俗を散歩します。

旧五条楽園の中心部に残る三友楼。前回*1 も訪れた妓楼の風情を残す建物です。

鬼瓦に刻まれた「三友楼」の文字。

美しい格子。

高瀬川畔に和風の建物が映えます。

【参考記事】

*1 風俗散歩:五条(2006.5)三友楼

京都御所の南東側。丸太町橋西詰め南側。

ここに女紅場跡の石碑があります。

「女紅場」には、二つの意味があって、一つは遊所の系統、一つは一般「良家の子女」を対象とする教育機関です。前者は、「遊所女紅場」と通称され、後者は、のちの高等女学校に発展します。現在の京都府立鴨沂(おうき)高等学校の前身である京都都府立京都第一高等女学校は、明治5年4月、丸太町の旧岩倉邸内に開設された英語、数学、化学などを教授する「女紅場」が発展したものです。*1

「遊所女紅場」の前身は、明治5年の芸娼妓解放令のおかげで、帰るに家なく働くに技能なしの芸娼妓の実態を収拾するための施策として考え出された「婦女職工引立会社」で、明治7年に「女紅場」と改められました。*1

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.146-P.150

河原町通りの今出川から南二筋目を西へ行く道筋。この先には、京都御所があります。*1

現在は住宅街ですが、この御所に近い場所に白梅図子遊廓がありました。*1

通りの南側は、本禅寺です。

通りの中間あたりの本禅寺の北側の土地が新夷町、すなわち白梅図子遊廓の跡です。*1

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.119-P.121

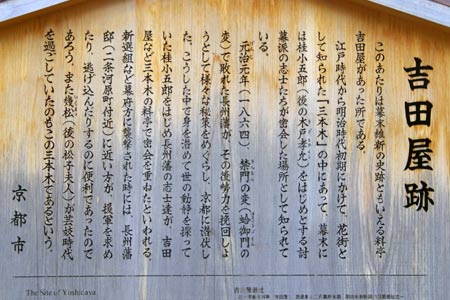

三本木の遊所は、京都では珍しい、遊女(娼婦)のいない、芸者ばかりの花街でした。その芸者たちは、豊臣秀吉の未亡人、北政所が慶長11年(1606年)に高台寺を建立、入居したころ、しばしば寺に出入りしていた舞、芸子(のちの下河原芸者)の流れを汲んでいるともいわれています。遊所の場所は、京都市上京区東三本木で、鴨川にかかる丸太町橋西詰を北へ200mの間でした。*1

三本木が有名になったのは、幕末で、芸者の質がよかったのが特徴でした。桂小五郎の妻となった「幾松」、近藤勇の情婦の一人の「駒野」、などの名が歴史に残っています。*1

現在、住宅街となっている三本木に、料亭「吉田屋」跡の碑が建っています。

「吉田屋」は、桂小五郎ら討幕の志士たちが密会をしたとされる料亭です(案内板より)。

1900年(明治33年)に設立された立命館大学は、三本木通にあった料理屋の清輝楼の二階を間借りして授業を行っていました(案内板より)。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.105-P.107

今回は、烏丸(京都府京都市)の町並みと風俗を散歩します。

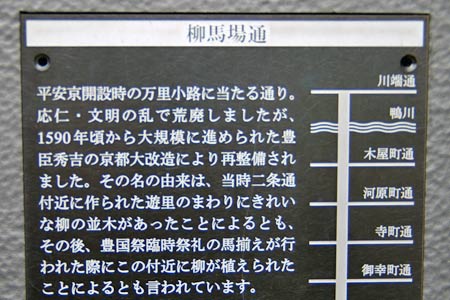

天正17年、柳馬場(やなぎのばんば)通りと二条通りとの道筋に、豊臣秀吉の肝いりで、「二条柳町」という遊里が作られました。遊里のまわりには、きれいな柳の並木が形成されていました。*1

路上の案内板にも、遊里のことが書かれています。

柳馬場通りと二条通りが交差するあたり。 現在は、遊里の面影はありません。

二条通り。

*1 小学館:ビジュアル・ワイド京都の大路小路(小学館,2003)P.35

勝富遊廓跡地の東側は急な斜面になっています(写真は東側から見たところ)。

坂道の途中にラブホテルがあります。

高台にあるホテルの入口。

「VODシアター 1000タイトル」。

勝富遊廓跡の北側の通り。

当時の風情を偲ぶことが出来る建物があります。

洋風の彫り物細工が施された窓。

現在は、アパートとして使われています。

勝富遊廓跡地の中心部。坂を上ったところに割烹旅館があります。

壁面全体が黒いタイルで装飾されています。

アーチ型の窓。*1

窓の部分の透かし掘り。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.74-P.75

小佐世保川沿いの小佐世保、須佐、高天の三町に挟まれた三角地点に、かつて勝富遊廓(別名小佐世保遊廓)がありました。勝富遊廓の前身は、木風遊廓で、明治24年4月、勝富遊廓へ移転しました。全盛期には、部屋数が三十余もあるような豪壮な建物が建ち並んでいました。遊客の多くは海軍の上級士官でした。*1

勝富遊廓の中心部。この付近には、勝富遊廓の事務所や券番がありました。*2

「昭和十年代 佐世保市内地番図」*2 によると、通りに面して、高松楼、幸昇亭がありました。

勝富町は、傾斜地を造成し、半円状に形作られました。*3

【参考文献】

*1 池田和博:させぼの歴史を歩く(ライフ企画社,1996)P.177-P.179

*2 昭和十年代 佐世保市内地番図(佐世保市立図書館蔵)P.29

*3 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.74-P.75

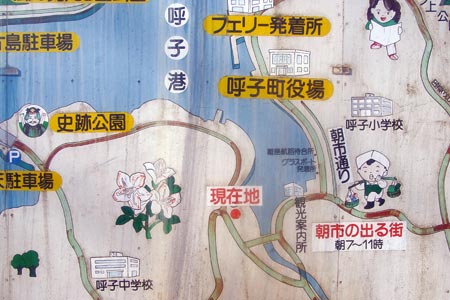

今回は、呼子(佐賀県唐津市呼子町)の町並みと風俗を散歩します。

「呼子町史 ふるさと呼子」*1 には、呼子の遊廓跡の場所が図示されています。それによると、遊廓は、殿ノ浦の田嶋神社のある通りの北側、旅館街を含む海沿いの通りにありました。

藩政時代より明治期にかけて、帆船の停泊地として名高かった呼子港において、殿ノ浦は娼妓の町として、昭和30年代まで紅燈の灯が点り、その賑わいは有名でした。遊廓としての実態は、昭和33年4月の「売春禁止法」施行まで続きました。*1

現在も、古い町並みが残っています。

通りには、商店も建ち並んでいます。

1軒だけあるスナック。

【参考文献】

*1 呼子町史編さん委員会:呼子町史 ふるさと呼子 (唐津市,2005)P.50-P.51

唐津には、満島の他にもう一つ、佐志に遊廓がありました。*1

古地図*2 に、「西遊廓」と記されている通りに、遊廓の面影はありません。

なだらかな坂道をしばらく行くと、石塀を持つ古い建物があります。*1

笹と鳥の透かし模様。*1

「廊内」と書かれた電柱番号札。(「廓」ではなく、「廊」です。)

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.324-P.331

*2 野田哲雄:新版唐津市街全図(野田哲雄,1931)

唐津城の南側の町田川の河口。「場内橋」と呼ばれる歩道橋から、対岸が見渡せます。

場内橋を渡り川沿いの遊歩道を歩くと、ラブホテルがあります。

プチSMルーム完備。

千代田橋からの眺め。町田川を挟んで、西側(写真左奥)に唐津城、東側(写真右側)にラブホテルが位置しています。

割烹旅館のある満島の通り。*1

当時の面影を残す建物です。

唐津城が間近に見えます。

唐津城から見た満島。写真、右下は舞鶴橋。左奥は、虹の松原。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.324-P.331

本庄市東台2丁目。居酒屋などの飲食店が数店舗あります。

この先の交差点を右折した一画は、かつて「新開地」と呼ばれた場所でした。

昭和3年秋、本庄町の貸座敷は、台町の新開地に移転しました。戦後は、アメリカ軍の本庄進駐に伴い、「慰安所」が設けられました。*1

新開地は、懸賞募集した「飯玉新地」と名付けられました。*1

【参考文献】

*1 本庄市史 P.176-P.187

今回は、本庄(埼玉県本庄市)の町並みと風俗を散歩します。

明治・大正時代、本庄は県北の養蚕地帯の中心都市でした。本庄では、蚕糸の海外輸出から糸ヘンに関するあらゆる業種と仲買、買継業者の数が多く、これらの商取引に付随して利用される料亭、貸座敷、芸妓置屋が多数存在したのもこの町の特徴でした。*1

現在の本庄郵便局があるあたりには、貸座敷の杉山楼、関口楼、山幸楼がありました。*1

山幸楼があったあたり(足利銀行近く)。

「埼玉県営業便覧」には、当時の繁華街の店列図(家並図)が記載されており、この店列図には、それぞれの商店の業種、屋号、店主名が銘記されています。山幸楼の店主は、橋本録郎と記されています。*1

「橋本」の名を配した鬼瓦。「山+文字」形式と思われる紋章の「Λ」の下に描かれているのは、「幸」の文字でしょうか。

【参考文献】

*1 田口浪三,高柳鶴太郎:埼玉県営業便覧(全国営業便覧発行所,1902)

水俣市街の旭町の繁華街を北上すると通称六ツ角と呼ばれる六差路の交差点にいきつきます。この場所には、昭和9年に河川改修の前までは(写真左奥の国道3号線方向から写真の後方にかけて)古賀川が流れていて、現在の六ツ角の場所には、永代橋が架かっていました。

永代橋は、江戸時代からの水俣の象徴的存在で、永代橋上流の左岸には、大園の塘(うぞんのとも)といわれた歓楽街がり、料亭や妓楼が建ち並んでいました。水俣では堤防のことを塘(とも)と呼びました。大園の塘、大廻り(うまわり)の塘、百閒の塘、古賀ん塘などです。永代橋から古賀観音堂付近までの道筋(写真の後方)を古賀ん塘と呼び、古賀ん塘に沿った辺には、料亭や芸者の検番などもあり、博聚園という少し洒落た2階建ての店がありました(現在のM’sCITY付近)。*1

大園の塘があった通りには、現在は、ビジネホテルや居酒屋が建ち並んでいます。

当時、大園の塘は永代橋を挟んだ古賀ん塘とは、対照的な賑わいをみせていました。すなわち、古賀ん塘が昼に活気を見せれば、大園の塘は夜に活気を見せるところでした。古賀ん塘は、鹿児島本線が開通するまでは、日本チッソ工場で生産されるカーバイドや肥料の積み出しが盛んでした。大園の塘はこれらの船員や地元商家の旦那方などで賑わいを見せました。

「聞書水俣民衆史 第三巻 村の崩壊」*2 の口絵写真に記載されている「もと女郎屋の建物を旅館に改造した旭屋旅館」は、ナイトクラブ「おあしす」の向かい側(ビジネスホテル「藤」の隣)にありました。*3

旅館「双葉荘」。

【参考文献】

*1 水俣市史編さん委員会:新水俣市史 民俗・人物編(水俣市,1997)P.1012-P.1018

*2 岡本達明,松崎次夫:聞書水俣民衆史 第3巻 村の崩壊 (草風館,1996)P.15

*3 ゼンリン:水俣市(ゼンリン,1984)P.65

中洲の歓楽街には、アダルトグッズやDVDの販売店が点在しています。

こちらの店舗は、現在は別の店に入れ替わっているようですが、「DVDショップ」の看板だけが残っています。

24時間年中無休のアダルトショップですが、さすがに早朝からは営業していないようです。

夜は営業しています。

中洲の歓楽街には、多数の無料案内所があります。

解りやすい地図は、安心して町を歩くための有益な情報です。

南新地のソープ街への入口あたり。

夜になると、活気が出てきます。

中洲中島町に、老舗料亭の「老松」があります。

創業は昭和2(1927)年で、老松の店名は、芸妓出身である初代女将の源氏名に由来します。80余年、ここ中洲中島町で料亭を続けています。*1

戦前の地図*2 によると、料亭「老松」の隣には、料亭「竹葉」、さらに、上野、加代という屋号の店がありました。この付近は花街だったようです。

建物は昭和20(1945)年の博多大空襲で焼けた後、戦後の昭和22(1947)年に再建されました。*1

玄関付近。

歴史を感じさせる建物です。

【参考URL】

*1 料亭「老松」:老松の歴史

【参考文献】

*2 咲山恭三:博多中洲ものがたり 後編(文献出版,1980) 戦前(昭和十年~十二年頃)中洲(北部)詳細地図

今回は、中洲(福岡県福岡市)の町並みと風俗を散歩します。

繁華街からは離れた中洲の北端に小さな公園があります。

浜新地(北新地)の碑。かつてのこのあたりは北新地と呼ばれた花街だったところで、中洲の歓楽街発祥の地です。

旧町名を示す電柱の表示。

江戸歌舞伎の宗家7代目市川団十郎が天保5年(1834年)に浜新地で豪華な歌舞伎を興行したことを記念する碑。

相生橋を渡った御船屋(現在の船屋町)には、御船屋遊廓があって、明治10年頃に隆昌を極め不夜城を現出しました。写真の通りの両側に、一力、いろは、末永屋、三浦屋、丸国、松月(のちの七福)、花月、などの貸座敷が9軒建ち並び、娼妓30名、芸妓28名の規模でした。*1*2

かつての松月(のちの七福)と思われる建物(七福旅館)。

当時の面影が残る唯一の建物です。

奥行のある大きな建物です。

【参考文献】

*1 伊万里市郷土研究会:烏ん枕 第81号(2008,伊万里市郷土研究会)P.27,P.30 「伊万里町町並み復元図(三)」

*2 伊万里商工会:伊万里案内(伊万里商工会,1927)P.73,P105

丸山の見番の裏手の台地には、古い建物が残っている一画です。

生活感の漂う路地。

古いモルタルの建物。

店の屋号が書かれています。*1

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.66

稲佐遊廓の中でも当時からその後も一番大きくて有名な所が、遊廓の中心の十字路の西北角に存在した吉田屋でした。*1

吉田屋支店があった場所には、旧アパート(稲佐荘)の建物があります。*2

タイルで装飾された玄関。

吉田屋は、別に吉田屋本店、吉田屋支店を持ち、その三楼(写真の道路の左側に建ち並んでいました。)からの眺望は、この界隈で一番高所であるため、長崎の街が北から南まで見える絶好の見晴らし場所でした。*1

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.32-P.36

*2 善隣出版社:長崎市(北部)・浦上・城山・西北・滑石・稲佐・立神・木鉢・神島・福田・式見(善隣出版社,1970)P.124

今回は、長崎稲佐(長崎市長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

稲佐は、幕末の「安政の五か国条約」による開国でロシア国の軍艦寄港地となり、いわゆるロシア村が形成されました。ロシア村には、ロシア水兵用休息所(マタロス休息所)があり、稲佐遊廓のはじまりとなりましたが、明治37年に日露戦争が勃発すると、ロシア軍の軍艦は一隻も来なくなりました。*1*2

その後、稲佐遊廓は、明治39年に許可となり、妓楼数14軒、娼妓115名の規模となりました。*3

東側のメインの通りの南隣の路地。

古いアパートの建物。

外国人墓地(写真右側)の境界の塀。路を隔てた反対側(写真左側)には、遊喜楼、湊楼がありました。*1

遊廓の東側のメインの通り。亀姫楼、玉姫楼、三好楼、二見楼、支楽楼、千歳楼、明月楼が道の両側に建ち並んでいました。*1

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.32-P.36

*2 松竹秀雄:ながさき稲佐ロシア村(長崎文献社,2009)P.108,P.204

*3 博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.158 「全国遊廓案内」

京口新地跡には、もう1軒当時のものと思われる建物があります。

玄関まわりを洋風にしつらえた古い建物です。*1

背後からみると、かなり大型の建物であることが解ります。

玄関の様子。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線奇譚(ミリオン出版,2010)P.58

篠山の京口新地には、当時の妓楼と思われる建物が残っています。

阿部定事件の阿部定が在籍していた妓楼「大正楼」と思われる建物。*1*2

昭和2年、阿部定は自らの意志で芸妓から娼妓へ身を落とし、大坂の飛田遊廓へ流れ着きましたが、前借金が多くプライドの高い阿部定は店をいつくも鞍替えし、昭和5年に丹波篠山の大正楼へ移されました。*3*4

交差する道路に当たる一画をスパッと切り落として玄関にし、その道から来る客もキャッチしようという遊廓特有のつくりと考えられます。*5

玄関の家紋。

瓢箪の装飾が施されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線奇譚(ミリオン出版,2010)P.59

*2 木村聡:実話ナックルズ(ミリオン出版,2010.7)P.64-P.65

*3 堀ノ内雅一:阿部定正伝(情報センター出版局,1998)P.71-P.75

*4 粟津潔,井伊多郎,穂坂久仁雄:阿部定(田畑書店,1976)P.243

*5 丸山友岐子:はじめての愛(かのう書房,1987)P.74

今回は、篠山(兵庫県篠山市)の町並みと風俗を散歩します。

明治40年、篠山町付近に兵営が設置されることに伴い、その附帯施設として遊廓の設置が検討されました。遊廓の設置場所は、県警の「兵営より一里を隔離すること」を条件に物色の結果、篠山市糯ケ坪に決まりました。*1

大正5年の 「篠山町及附近之圖」*2 には、歩兵第七十連隊と京口新地が記されています。

戦後、遊廓は辛うじて残存していましたが、ついに亡び、代わりに町長のかけ声でヘルスセンターの「丹波篠山温泉」が建ちました。場所は、元遊廓の入口の田を埋め立ててつくられました。しかし、ヘルスセンターは、開業まもなく赤字つづきで閉鎖となりました。*3*4

京口橋を渡って、水路に沿って進むと遊廓ががあった一画にたどり着きます。

遊廓があった場所は水路に囲まれています。

【参考文献】

*1 篠山町:篠山町七十五年史(篠山町,1955)285-P.288

*2 西羅日出男:篠山案内記.3版(西羅日出男,1916)

*3 水上勉:日本の風景を歩く 丹波・丹後(2000,河出書房新社)P.32-P.37

*4 日本住宅地図出版:多紀郡篠山町・丹南町・今田町・西紀町(日本住宅地図出版,1980)P.12

今回は、綾部(京都府綾部市)の町並みと風俗を散歩します。

大正時代の市街図によると、月見町には芸妓置屋業組合事務所がありました。*1

石畳の通りの両側には、料亭風の建物が建ち並び、現在は観光スポットになっています。

「三芳」という屋号の店。

京町家で見かける「忍返し」。

【参考文献】

*1 木谷彰佑:大日本職業別明細図 綾部町(東京交通社,1933)

新浜通りの和風スナックのトンネル路地(ろーじ)。四軒町と呼ばれています。

入口を逆方向から見たところ。

宮津ぴんと館は、当時の建物が再現されています。

木格子窓に当時の面影が残っています。*1*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

【参考URL】

*2 丹後広域観光キャンペーン協議会:のんびりぶらぶらホームページ 宮津市街地

新浜通りは、千本格子の花街の風情が今も残る通りです。

「全国女性街ガイド」*1 によると、新浜の遊廓は(京都の)島原遊廓そのままの遊廓であったと描写されています。

花街のメインストリート。*2

古い建物が軒をつらねます。*2

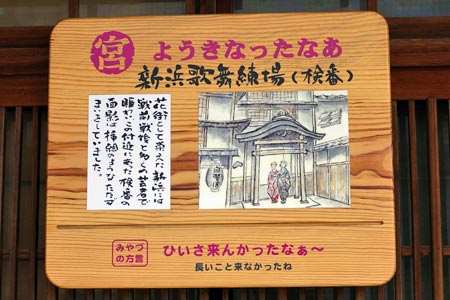

このあたりには、検番(新浜歌舞練場)がありました。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店)P.176

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.98-P.99

新島原遊廓が廃止となった後もこの地に踏みとどまる芸妓や置屋があり、引手茶屋で残った者たちは旅館を開業したので芸妓の出先となりました。やがて新富座の開業とともに芸妓、置屋が増え、花街は脚光を浴びました。*1

現在も花街時代の名残の料亭「躍金楼(てっきんろう)」が営業中です。

料亭「松し満 」。

見番があったあたり。*2

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.111

*2 中央区火災保険特殊地図(戦後)新富町方面(1950,都市整図社)

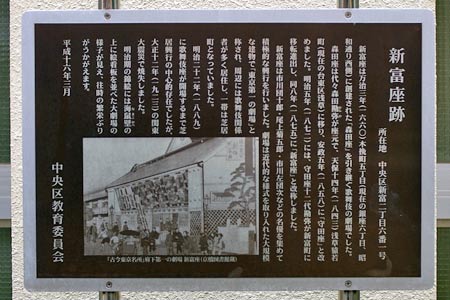

今回は、新富町(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

新富町の地名の由来は、明治維新後、この地に出来た新島原遊廓が3年後に廃止となった後、西側にあった大富町に対して名付けられました。*1

新島原遊廓は、明治維新後、築地の外国人居留地の中に作られた「外国人のための遊廓」で、3年ほどの短い命でした。「新島原」の名は、京都の島原遊廓に由来しています。*2

新富町にある東京都中央都税事務所は、芝居小屋の新富座があった場所です。新島原遊廓が引き払って、町名が新富町と改められた後も「新島原」の名は後年まで俗称として使われました。新富座の芝居は、島原の芝居と呼ばれ、島原へ行くと言えば新富座へ行くことでした。*3

新富座の全盛時には、五丁目に市川左団次、七丁目に尾上菊五郎、坂東彦三郎、中村芝翫(しかん)が住んでいました。*4

【参考文献】

*1 竹内誠:東京の地名由来辞典(東京堂出版,2006)P.204-P.205

*2 塩見鮮一郎:吉原という異界(現代書館,2008)P.189

*3 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.111

*4 北村一夫:江戸東京地名辞典(講談社,2008)P.288-P.289

荒町の通りから細い道を入ったところに、映画館の「昭和館」と思われる建物が残っています。*1

建物の脇には、「昭和館食堂」と書かれた看板が残っています。

切符売り場付近は、鮮やかな緑色のタイルで装飾されています。

「昭和館」は昭和5年にでき、活動写真と寄席を主に上映し賑わいました。昭和9年、昭和館は荒町大火で焼失しましたが、荒町の北側に場所を移して昭和12年に再建されました。*2

【参考文献】

*1 郵政省:笠間局郵便区全図(郵政省,1951)

*2 笠間市史編さん委員会:図説笠間市史(笠間市,1988)P.188-P.189

笠間には、現在約40人の芸者さんがいて、21軒ある旅館・料亭でいつでも、粋に芸者さんと楽しい一時を過ごすことができます。*1

笠間稲荷の周辺には、旅館や割烹料理屋が点在していて、門前通りの南側には、芸妓組合があります。

芸妓組合。看板に「喜楽横丁会」と書かれています。

この付近は、旧町名で喜楽町と呼ばれていました。*2

街路灯にも「芸妓組合」。

芸妓組合(写真右手前)の南側には、割烹料理屋が密集する一画があります。

1979年の雑誌記事*3 によると、笠間の花街の芸者(総勢100名)は粒がそろっているうえ、玉代が2時間5500円と安く、気に入りの姐さんと一晩ゆっくり楽しんで大三枚から四枚。近くの筑波大学生だと”学割”が利いて大二枚でOKでした。

【参考URL】

*1 笠間旅館組合、笠間料亭組合:笠間の粋な過ごし方

【参考文献】

*2 郵政省:笠間局郵便区全図(郵政省,1951)

*3 産業経済新聞社:週刊サンケイ(1979.2.8)P.156-P.157 国会議員、筑波大生も愛用する東京の奥座敷・笠間花街色模様

巣鴨駅近くの山の手線の線路沿いは、小規模なラブホテルエリアになっています。

公園の隣にあるラブホテル。

巣鴨駅前の陸橋から見えるホテル。

線路沿いの道路に面して入口があります。

HOTEL「Villaマツノミ」の裏に、ストリップ劇場「明野劇場」の廃墟があります。コンクリート造りの建物の周辺には草が茂っていて、入口の「明野劇場」の文字がかろうじて確認できる状態です。

そもそもこの小屋は、昭和40年代に「明野第一劇場」という名前で芝居小屋として出発しました。やがて大人のためのヌードシアターとして発展。一条さゆりや愛染恭子も踊りにきました。しかし、平成6年6月、客の不入りと官憲の摘発が原因で閉館。翌平成7年1月に火事で全焼しました。*1

ストリップ劇場お決まりのステージ。

トイレ。

【参考文献】

*1 中田薫,中筋純:廃墟本3(ミリオン出版,2009)P.182-P.187

県道45号(つくば真岡線の)沿いの新井新田付近。道路に面してラブホテルがあります。

県道がカーブするあたりに、ホテルの案内看板があります。ここが入口のようです。

突如、メルヘンチックなホテルが現れます。

さらに、森の中の道を進むと、別のホテルが現れます。いずれもモーテルの形式です。

今回は、明野(茨城県筑西市)の町並みと風俗を散歩します。

県道45号(つくば真岡線の)沿いの新井新田付近は、ホテル(モーテル)が密集するエリアです。

森の中のレトロなホテル。この周辺には、同様のホテルが数軒密集しています。

ハートのマークの看板。手書き看板が郷愁を誘います。

二人の愛(看板の裏面に書かれています)。

今回は、麻布(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

麻布三業地は、大正2年に許可され、戦前は、昭和12~13頃が最も賑わいました。空襲により麻布十番のほとんど全域が消失しましたが、昭和31年頃から2~3年間は、戦後で最も繁盛した時期でした。*1

花街は、現在の網代公園の南側(現在の麻布十番2丁目~3丁目)にありました。数年前まで、この付近に「白水」という屋号の料亭だったお宅の塀がかろうじて残っていましたが*2、現在はマンションに建て替わっています。

このあたりには、見番(麻布三業組合)がありました。*3

見番の南側の路地にも両側に料亭がありました。*3

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.151-P.154

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.118

*3 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)港区 麻布十番方面・溜池方面

今回は、棚尾(愛知県碧南市)の町並みと風俗を散歩します。

名鉄三河線の碧南駅の南東の棚尾の本通りから南へ一歩入った通りから八柱神社の北側周辺は、かつては料理屋や旅館などが集まる繁華街でした。

棚尾本通りに面した「太郎吉饅頭屋」の向かい側には、料理旅館の「大坂屋」がありました。

「太郎吉饅頭屋」手前の道を左折したあたりには、銭湯の「栄湯」がありました。

「栄湯」の前の路地を一本入ったところに「芸奴組合」がありました。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:碧南市・高浜市(日本住宅地図出版,1977)P.73-P.74

崖上にある吉文旅館から下るコンクリート階段の左側は、湯本旅館があった場所です。

現在、この場所には大きなラブホテルがあります。

かつての絶景の地「衣浦温泉」は、住宅とラブホテルが混在する町並みに変貌しています。

建物の裏側(崖上側)。こちらにもホテルの入口があります。

崖上から旅館「吉文」跡の建物を眺めます。建物の裏側に装飾はなく、黒塗りの板壁がむき出しの状態です。

側面の壁に「吉文」の「吉」と思われる文字が確認できます。

周囲の電柱の番号札には、「吉文」と書かれています。施設の名前(屋号)が電柱番号札に記載されるのは、珍しいケースです。

建物裏側にある青いタイルの円柱。

旧海岸線であった低地から登るコンクリートの階段。その崖の上に、旅館「吉文」の建物が残っています。

古い住宅地図1 によると、旅館「吉文」は、湯本旅館の南隣とこの場所の2か所に記載があります。片方が本館で片方が別館だったのかもしれません。

料理旅館「吉文」は、昭和29年12月に開業しました。2

旅館の東側の端に円筒状の部分を持つ特異な建造物です。

鱗のようなガラス窓の並びは当時としては、奇抜なデザインだったに違いありません。

建物は、崖の上に南向きに建っています。

【参考文献】

*1 善隣出版社:碧南市・高浜市(善隣出版社,1971)P.14

*2 碧南市史編纂委員会:碧南市史(碧南市,1974)P.952

明治時代、鰊(ニシン)で栄えた余市町の殷賑は、沢町(円山公園の麓)にありましたが、明治39年に函樽鉄道の余市駅が開業すると、駅と沢町との交通は、大川町を経由してのものだったため、繁栄は、大川町に移ってきました。*1

このあたり(名店街家具センターのある通り)には、映画館の「余市座」がありました。*2

大川町に気風で知られた女将中井千代が経営する料亭「千代の家」があり(写真右手前のあたり)、そこを中心に貸席、割烹料亭などが増え、盛り場「桜小路」が評判となりました。*1

この付近(現在の大関書店の裏)には、見番がありました。*2

昭和8年の余市大火のとき、「桜小路」の飲食街と余市座は全焼し、ニシン不漁の時期とも重なり、復興することができませんでした。*1

【参考文献】

*1 余市文芸編集委員会:余市文芸(34号,2009.03)P.28-P.29

*2 余市町郷土研究会:草莽(3号,1998.10)「大正15年当時大川町市街地復元地図」