今回は、余市(北海道余市郡)~積丹(北海道積丹郡)の町並みと風俗を散歩します。

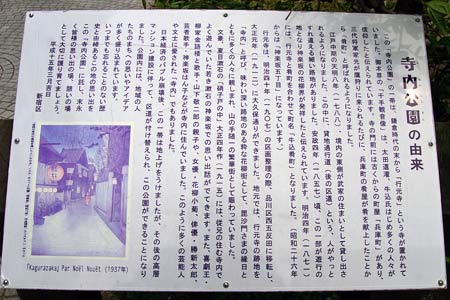

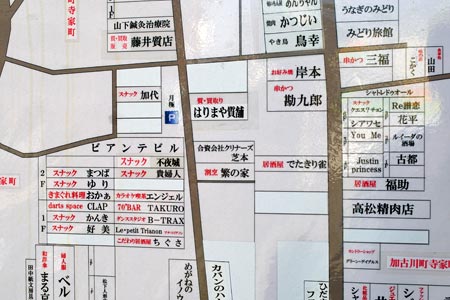

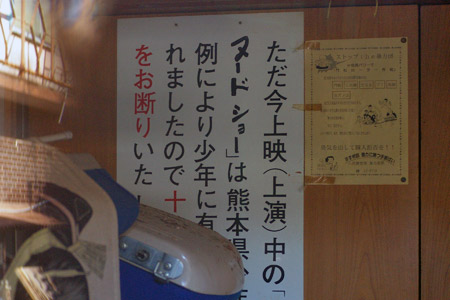

余市の黒川町には、スナックや居酒屋が建ち並ぶ歓楽街があります。

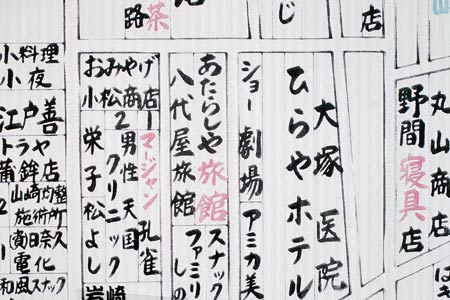

歓楽街中心部に、かつての「キャバレーハクチョウ」の建物があります。*1*2

現在は、「よいち銀座はくちょう」という名のデイサービス施設になっています。*1

裏側から見ると、歴史のある建物であることがわかります。

【参考URL】

*1 社会福祉法人よいち福祉会:ホームページ【参考文献】

*2 日本住宅地図出版:余市郡余市町(日本住宅地図出版,1982)P.17