「八木山の滝」の入口の右側のもう1軒、料理旅館の重厚な建物が残っています。

昭和10年代から続く割烹の「重家」。*1

売春防止法実施後は、「池田家」「吾妻家」「重家」の3軒が老舗として八木山の伝統を守り、営業を続けていました。*1

「八木山の滝」からの遠望。

【参考文献】

*1 八木山郷土史編集委員会:八木山郷土史(八木山郷土史編集委員会,1993))P.119-P.125

「八木山の滝」の入口の右側のもう1軒、料理旅館の重厚な建物が残っています。

昭和10年代から続く割烹の「重家」。*1

売春防止法実施後は、「池田家」「吾妻家」「重家」の3軒が老舗として八木山の伝統を守り、営業を続けていました。*1

「八木山の滝」からの遠望。

【参考文献】

*1 八木山郷土史編集委員会:八木山郷土史(八木山郷土史編集委員会,1993))P.119-P.125

「八木山の滝」の入口の両側に、かつての料理旅館の建物が残っています。*1

八木山の花街は、明治の初期、「八木山の滝」の水を用いて温浴旅館を開業し、大正3の頃、二業組合が設置されたのが始まりでした。昭和の頃は全盛となり「八木山遊郭」と呼ばれるようになりました。*2

大正14年から続く割烹の「吾妻屋」。*2

建物の側面。写真右側は「八木山の滝」です。

趣のある入口。

【参考文献】

*1 加藤政洋:現代風俗2002 20世紀の遺跡,「消えゆく花街の景観、廓建築の痕跡」P.44-P.45

*2 八木山郷土史編集委員会:八木山郷土史(八木山郷土史編集委員会,1993)P.119-P.125

八尾の旧遊廓街には、料理屋と思われる建物も残っています。旧「末広亭」。無縁仏の近くにあります。*1

坂の上にある旧「喜良久」。*1

スナックが併設されています。

「喜良久」の横の坂を下ると「末広亭」のある場所に行きつきます。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)附図「鏡町繁盛図」

八尾の鏡町遊廓跡は、綺麗に整備され観光資源として活用されています。杉下楼は、遊廓街の中心部にあった遊廓です。

反対側の通りにも面しています。

明光楼。このような看板が設置されているので、ひと目でわかります。

遊廓街の入口付近にあった林松楼は、写真のガレージのあたりにありました。*1

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)附図「鏡町繁盛図」

鏡町の旧遊廓街には、当時のままの建物が数多く残されています。

昭和2年に各料亭の置屋と共に合同長屋として新築された検番の建物が残っています。当時の芸者たちは、この建物で寝起きすると共に、芸事にみがきをかけていました。*1

華やいだ雰囲気のブロック塀。

合同長屋の左側は、鋸目立屋になっています。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)P.19

半田市街のラブホテルの案内大看板。「看板右の側道へ入る」と大きな矢印で誘導してくれます。

看板右の側道を進むと、正面にラブホテルの建物が見えてきます。

緑地帯のある幅広い道路に面しています。

ホテルの入口。

半田の最高級料亭は、明治時代から決まっていて、「三扇楼」と言われる「春扇楼末廣」、「古扇楼」、「福扇楼」でした。これらの店は明治13年の明治天皇の行幸(ぎょうこう)による陸軍大演習の時にもその御用を治め、料理はとびっきりで、芸者もお抱えで持っていました。*1

現在は、「料理旅館末廣」となっていますが、昭和10年頃の「半田駅前商店街」*1 には、「春扇楼末廣」と記されています。

鮮やかにベンガラ色に装飾された塀。

北側の空き地からの遠望。

【参考文献】

*1 片山市三:半田の轍(一粒社出版部,2008)P.19-P.24

今回は、半田(愛知県半田市)の町並みと風俗を散歩します。

山之神社周辺の一帯には、料亭や飲食店、旅館が多い花街でした。*1

神社の前の通り。

古い住宅地図*2 によると、この付近に検番がありました。

花街らしい風情が残っています。

【参考文献】

*1 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.422

*2 善隣出版社:半田市(善隣出版社,1958)P.98-P.99

大森海岸駅(写真右奥)の南西側の一画(大森北2丁目14~17)は、現在はラブホテル街になっていますが、かつては、料理屋街でした。京急線沿いのこのあたりには、料亭の「三平」「鈴木」などがありました。*1

料亭「梅の家」があったあたり。*1

西側には、料亭の「久の家」「福田家」「松川」などがありました。*1

そば屋の「松登久」。この付近が料理屋街だった頃から営業していました。*1

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分) 大田区[2]大森方面 2(都市整図社 ,2003)

京浜急行の大森海岸駅から第一京浜国道沿いに南下すると、磐井神社があり、社殿の右側に稲荷社があります。玉垣の積石に朱入りで名前が刻まれています。昭和44年に明治百年事業として寄進されたものですが、この地の花柳界を支えてきた料亭や芸妓置屋の名があって、かつての繁栄が偲ばれます。*1

芸妓屋が開業した当時隆盛した伊勢原、魚栄、八幡楼はその後廃業し、松浅がひとり繁栄をつづけました。*2

松浅の主人で、当時大森海岸料理屋組合長であった松木浅次は、花柳界の振興策として「大森海岸小唄」を流行らすことを仕掛け、大森の名は一気に広まりました。*1

日露戦争後の好況に伴って開業したのが、鯉屋、日の出屋、初鯉屋、立花家などであり、鯉屋は、常に芸妓40名を下ることなく、全国各都市を通じ、常に第一流の地位を占めていました。*2

「松登久」は、現在の大森北2丁目14に当時からあった、そば屋の「松登久(まつとく)」*3 でしょうか。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.217,P.219

*2 東京市大森区:大森区史(東京市大森区,1939)P.1138-P.1140

*3 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分) 大田区[2]大森方面 2(都市整図社 ,2003)

今回は、大森(東京都品川区)の町並みと風俗を散歩します。

大森海岸の芸妓屋は、明治26年5月に八幡橋(八幡橋は、近くを流れていた不入斗新井宿村用水(いりやまずあらいじゅくむらようすい)にかけられていた橋と思われます。*1)の際に開業した料理屋の伊勢原が隆盛し、魚栄、松浅、八幡楼等引き続き開店し、間もなく芸妓屋が開業したのが始まりでした。*2

現在八幡橋は無く、八幡橋があった場所は「八幡橋児童公園」になっています。

八幡橋の東側には、競艇場の「ボートレース平和島」が見えます。

八幡橋近くには、待合だった「梅元」の建物が現在も残っています。*3

現在は、オフィスビルが乱立するエリアになっています。

【参考文献】

*2 東京市大森区:大森区史(東京市大森区,1939)P.1138-P.1139

*3 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.220

製糸華やかなりし大正期、湯田町は、芸妓屋指定地でした。*1

現在も旅館などの建物が建ち並んできます。

古久屋旅館、鉄鉱泉旅館は、当時から続く老舗旅館です。

置屋があったあたり。*1

【参考文献】

*1 小林茂樹:写真が語る下諏訪の百年(ヤマダ画廊,1979)P.131

明治13年、湯田仲町の西はずれの小字塚田地籍に下諏訪遊廓が建てられました。*1

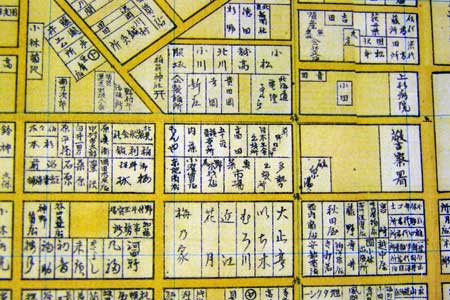

大正2年の「下諏訪町明細図」*2 によると、下諏訪遊廓は、現在の御田町交差点の北西側の一画にあって、遊廓への入口は東側にありました。

入口に近い方から、南側に、ダイマス、ツカダ、コトブキ、北側に、シンツカダ、エビス、マスミがありました。*2

ダイマスがあったと思われる場所に、旅館「大増」があります。

現在は、旅館や飲食店が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 小林茂樹:写真が語る下諏訪の百年(ヤマダ画廊,1979)P.41

*2 下諏訪町明細図(玉港堂,1913)

今回は、下諏訪(長野県諏訪郡)の町並みと風俗を散歩します。

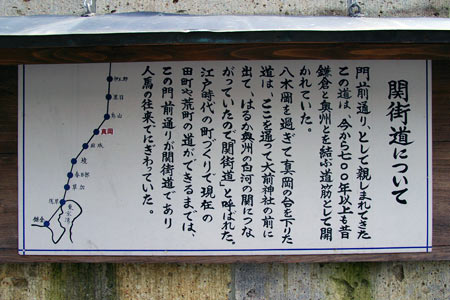

西に塩尻峠、北に和田峠という難所をひかえ、さらに甲州街道も合流していた下諏訪宿は、中山道いちばんの宿場町でした。下諏訪町歴史民俗資料館(現:宿場街道資料館)は、下諏訪宿に関する展示が行われています。

2階の飯売女(めしもりおんな)に関する展示。

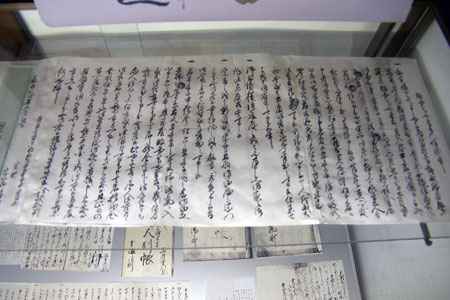

「飯賣り下女奉公人請け状の事」

1階に展示されている明治41年発行の「下諏訪町明細全図」には、下諏訪遊廓が描かれています。遊廓は、市街地から離れた場所にあり、周囲は田畑や製糸工場があるのみでした。

塩尻市大門四番町にある映画館の東座。

映画館は、1号館と2号館に分かれています。

2号館は、成人向け映画館です。

2号館の入口の手前は、看板でふさがれていて、入口が見えないようになっています。

今回は、塩尻(長野県塩尻市)の町並みと風俗を散歩します。

中山道の要衝だったころの塩尻には、公許された遊女・飯盛女が230人もいて繁華し、旅人の旅情をなぐさめたと伝えられています。明治になって廃止となり、残った遊廓は一時松本の横田遊廓へ進出しましたが、その後許可されて塩尻の阿礼神社の隣接地八重垣町の六戸で開業しました。*1

大正15年の塩尻村の市街図*2 には、阿礼神社近くの中山道を北に入ったところに、遊廓の場所が記されています。

塩尻遊廓があったと思われるあたり。右側に大和楼、三喜楼、信陽楼、左側に弥生楼、壽楼、潮尾楼、三盛楼がありました。*2

現在は、平凡な住宅街になっています。

写真奥の森は、阿礼神社です。

【参考文献】

*1 郷土出版:思い出のアルバム塩尻(郷土出版,1980)P.40

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)「塩尻村」

権堂町の繁華街の路地。ホテルの裏口を示す看板があります。

表通りへ回っていると、青色のタイルに彩られたホテルが現れます。

現在は休業中のようです。

「サンゴ礁」の看板。

田面稲荷神社の近くにある大人のオモチャ店。

ビデオ・ビニ本。関西、東京より大量入荷。

開店は、午後5時30分です。

屋根上の看板。

上田市中央2丁目。上田の繁華街です。ここに「花やしき通り」と書かれたゲートがあります。ストリップ劇場併設の映画館でしょうか。

「あさくさ雷門ホール」。まるで、昭和の頃の浅草にタイムスリップしたようです。

建物の入口には「上田映劇」と書かれています。

実は、2014年の映画「青天の霹靂」の上田ロケの際、上田映劇通りに作られたオープンセットが現在もそのまま残されているものでした。

駅前の商店街の「マルブン堂文具店」に、上田城の櫓の買戻しに貢献した飯島新三郎の案内板があります。

飯島新三郎は、「みすゞ飴」の創業者で、上田城保存会の副会長でもあり、当時遊郭に転売されていた上田城の南櫓と北櫓を買い戻して元の位置に戻す運動(上田城址保存会)の中心人物でした。*1*2

上田城北櫓の再建の様子。

現在の「みすゞ飴本舗」

【参考文献】

*1 上田市立博物館:郷土の歴史 上田城(上田市立博物館,1988)P.80

【参考URL】

*2 飯島商店:ホームページ 会社概要

上田城本丸の南櫓と北櫓は、長野県内では数少ない江戸時代初期の城郭建築の貴重な遺構として、昭和34年に長野県宝に指定されましたが、明治維新後から今日に至るまでの変遷は、波乱に富んだものでした。

廃藩後、明治新政府は上田城を接収、土地や建物を民間に払い下げとした結果、建物のうち、2基の櫓(やぐら)は、上田遊廓の金州楼と万富楼の建物として移築されました。上田遊廓に売られた2棟の櫓は、昭和4・5年頃まで妓楼としての営業を続けた後、廃業しました。現在、本丸入口の左右に並んで立っている2基の櫓(南・北櫓)は昭和戦中から戦後にかけて、遊廓から上田城へ再移築したものです。*1

櫓の内部は見学できるようになっています。

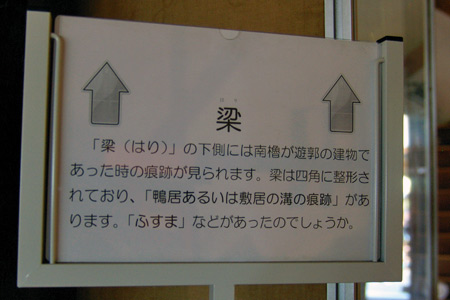

南櫓の梁の下側には、遊廓の建物であったときの痕跡が残っています。

遊廓時代の鴨居あるいは敷居の溝の痕跡。

【参考文献】

*1 上田市立博物館:郷土の歴史 上田城(上田市立博物館,1988)P.77-P.82

今回は、上田(長野県上田市)の町並みと風俗を散歩します。

明治時代、上田地方の蚕糸業、製糸業、養蚕業の発展は、上田町に活気をもたらし、これら産業界の発展の中で、花柳界が盛況となり、上田町の芸妓は、明治30年頃には、100名を越し、丸堀、連歌町、下道などに芸妓置屋が広まっていました。明治11年、政府の政策もあって上田遊廓が上田町の郊外の常磐城地籍(新地)につくられました。遊廓は、ほぼ正方形の区画をしていて、遊廓内は、大通りと小路からなり、芸妓・娼妓がいる貸座敷楼を中心に、料理屋、菓子屋、人力車屋が周りにありました。*1

明治35年の「上田遊廓地図」*1 に記載されている「琴平神社」が現存します。

「琴平神社」前の大通り。「上田遊廓地図」によると、道の左側には、雑貨商の滝川、奥村、寺島、貸座敷の第二喜多川楼、新中村楼、右側には、料理屋の新月亭、貸座敷の葛城楼、大中村楼がありました。*1

「新地」と書かれた電柱番号札。

【参考文献】

*1 尾崎行也,佐々木清司:上田歴史地図(郷土出版社,1983)P.58-P.59,P.64-P.65,P.93

岩村田の中心街に、レトロな横丁があります。

その名も「ゴールデン街」。

昼間は閑散としています。

横丁の奥まったあたり。

養蚕・製糸業が隆盛期をむかえた大正時代から昭和初期にかけて、岩村田は商業と養蚕の神、鼻顔稲荷神社を中心として繁栄しました。稲荷橋の南西側には遊廓があり、夜ともなれば遊廓の赤い灯が夜空にくっきりと浮かびました。*1*2

遊廓の入口には、大門がありました。*3

遊廓は、明治22年に建築が始まり、大門は、明治41年に作られました。遊廓は、昭和12年に取り壊されるまで続きました。*3

大門建設にあたり、寄進した企業名でしょうか。

道路から見た大門。

【参考文献】

*1 楜沢 竜吉:思い出のアルバム佐久(郷土出版,1979)

*2 福井一喜:地域研究年報37(2015)「長野県佐久市岩村田地区における商業空間の変容」P.239

*3 金澤正昭:歴史に学ぶ岩村田の昔 岩村田小学校開校130周年記念(金澤正昭,2002)位置略図,P.36

今回は、佐久(長野県佐久市)の町並みと風俗を散歩します。

JR小海線の岩村田駅前の案内板「岩村田宿のみち案内」。

鼻顔稲荷神社近くに、「遊廓大門の跡」があることが示されています。

書かれているマークよると、「遊廓大門の跡」は、史跡・名所に分類されています。

おおむら温泉ときわ旅館は、田の平にあって、当時大村地方の温泉旅館はここ1軒でした。近くには、遊廓街があったこともあり、町の有力者や軍人の将校などが多く利用し、賑わっていました。*1

おおむら温泉は、遊廓の北側に隣接していました。*2

田の平の名が残る電柱のプレート。

遊廓があったと思われる通り。

古い町並みが残っています。

【参考文献】

*1 郷土出版社:目で見る諌早・大村の100年(郷土出版社,2002)P.33

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)長崎県

温泉街のはずれに、かつてのストリップ劇場「関西ショー劇場」の遺構が残っています。

劇場の入口。「十八歳未満の方入店お断りします。」のプレートだけが残っています。

「関西ショー劇場」の看板は、白く塗りつぶされていました。

唯一の遺構は、劇場から200mほど離れた場所に設置されたままになっている「関西ショー劇場」の看板です。隣には、嬉野小学校のスクールゾーンの交通標識があります。

今回は、行橋(福岡県行橋市、ゆくはし)の町並みと風俗を散歩します。

行橋は、JR小倉駅からJR日豊本線で約15分のところにあり、JR行橋駅からは、平成筑豊鉄道田川線で田川と結ばれています。

行橋の近・現代においては、筑豊の石炭・炭鉱とのかかわりが大きく、筑豊への農産物や坑木が供給されました。また、筑豊の炭鉱関係者にとっての保養地としての役割もあり、行橋には、かつて券番があり、50名ほどの芸者がいました。客は、地元の商店主や地主ばかりでなく、上客は田川の炭鉱主でした。*1

昭和10年発行の市街図によると、券番は、現在の行橋市大橋3丁目付近にありました。*2

付近には、割烹料亭があります。かつての名残かもしれません。

市街図*1 「芸妓券番」の記載があるのは、この路地の先の角のあたり。

道幅が急に狭くなって、鍵型に曲がっています。

角を回り込んだあたり。裏門のあるお宅。

【参考文献】

*1 山内小二:地方史ふくおか(2007.2.28)P.8-P.9「筑豊の炭鉱と京築 隣接地とのかかわりを見る」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第444号 福岡県

明治18年、貸座敷免許地指定になるまでのの頃の裏町は、ほとんど百姓家ばかりしかなく、鍵町(坂本町)には、前々から小料理屋などがあったので、この方が指定地になりかかったところ、里川口町の有力者の滝川金太郎、八重樫治太郎、他が、県庁に運動した結果、翌19年に裏町が勝利を得て、明治22年には、八重樫治太郎が真っ先に「千歳楼」を開業、その後、続々開業者が出て繁盛しました。*1

遊廓の中心部と思われる十字路。

昭和20年の戦災後は、一軒もなくなって57年間の花柳界は終わりを告げました。*1

稲荷神社の案内板には、このあたりが激しい戦災にみまわれたことが書かれています。

貸座敷事務所があったあたり。*2

【参考文献】

*1 熊谷章一:花巻市上町の歴史 形成と発展(花巻市上町商業協同組合,1972)P.78-P.80

*2 東京交通社:大日本職業別明細図 第204号 岩手県(東京交通社,1937)

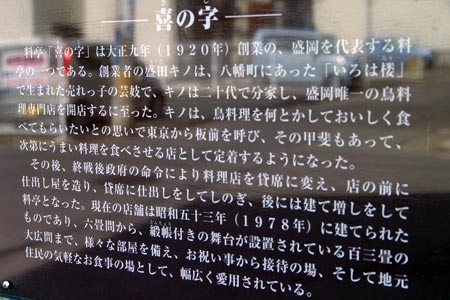

八幡町から盛岡劇場へ向かう通りに、料亭の「喜の字」があります。

建物の前に設置されている案内板に、「創業者の盛田キノはいろは楼で生まれた売れっ子芸妓」と説明があります。

「いろは楼」は、「喜の字」の隣にあった遊廓で、いろは楼の主人の盛田六太郎の娘さんが、「喜の字」をやっていました。*1

歴史を感じさせる佇まいです。

ちょうど、人力車が通りかかりました。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語第2集 八幡町かいわい(熊谷印刷出版部,1974)P.124

昭和の歓楽街を再現した展示。

カフェーでしょうか。「女給募集」などの貼り紙が貼られています。

「衛生サック」「最新リン病治療薬」などの貼り紙が貼られた薬局。

「花柳病科」。

佐倉城趾の一角にある国立歴史民俗博物館は、多数の特色のあるコレクションが展示されています。

日清・日露戦争のコーナー。日本が富国強兵を推し進めた時代です。

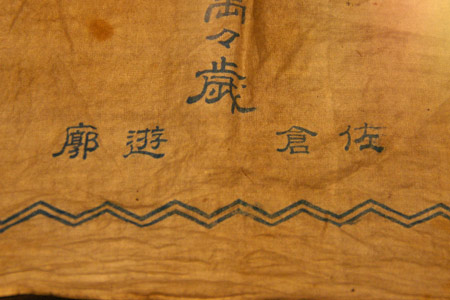

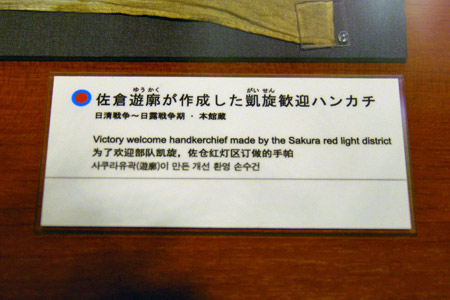

佐倉遊廓が作成した凱旋歓迎ハンカチ。

佐倉遊廓の名前が書かれています。

戦争と遊廓が密接な関係を持っていたこと示しています。

今回は、佐倉(千葉県佐倉市)の町並みと風俗を散歩します。

佐倉市弥勒町の妙経寺の隣には、遊廓がありました。当時の町並みを再現した市街図によると、遊廓があった場所は、妙経寺の境内の裏手で、三谷屋ふとん店(写真奥)の手前です。

当時は、道路(弥勒通り)から入ったところに、大門がありました。*1

「弥勒新地」と呼ばれた遊廓がいつごろ開かれたかについての詳細は不明ですが、佐倉に歩兵部隊が屯営するようになった頃(明治16年頃)だと伝えられています*1

荒川(若葉)楼、成田楼、志村楼、弥勒楼、日暮楼、東楼がありました。

【参考文献】

*1 新佐倉真佐子を作る会:佐倉お茶の間風土記(新佐倉真佐子を作る会,1979)P.96-P.97,附図

深谷駅前の西島町3丁目にある割烹料理屋。この通りは、「ちょうちん横丁」と呼ばれる昔からの繁華街です。

深谷の貸座敷は、大正末期には、公娼制度の廃止と共に、その姿を消してしまいましたが、これに代わる芸者家街が趣向も場所も変えて新しく出現しました。場所は、現在の提灯(ちょうちん)横丁を中心として散在し、梅の家、三津基、蔦の家、末広、春本、月の家、千登世、森本、一梅、悟の家、寿々木、などという芸者家があって、一時は芸者の数が48人いました。*1

現在はスナック、旅館、食堂などの建物が建ち並ぶ繁華街になっています。

北側から見たちょうちん横丁。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.58-P.63

今回は、深谷(埼玉県深谷市)の町並みと風俗を散歩します。

今は昔、大正末期まであった深谷の遊廓、「深谷と云えば女郎屋、女郎屋と云えば深谷」と知れわたり、近在は元より、相当遠隔の地からも遥々毎日毎夜多くの人たちが遊びにきました。大正の頃の遊廓は、相生町に9軒、本町に1軒、稲荷町に6軒ありました。*1

明治35年の市街図*2 によると、相生町の安中商店付近には、貸席(貸座敷)の関口楼がありました。

松本楼があったあたり。

酒蔵の田中藤左衛門のあたり、須藤染物店の隣には、芸妓屋と貸席がありました。*2

貸席(貸座敷)があったと思われる場所は、駐車場になっています。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.15-P.22

*2 田口浪三,高柳鶴太郎:埼玉県営業便覧(全国営業便覧発行所)P.49

今回は、国分町(宮城県仙台市青葉区)の町並みと風俗を散歩します。

仙台一の歓楽街、国分町の中心街に、ストリップ劇場の「仙台ロック」があります。

入口付近。

夜の「仙台ロック」の看板。

入口には、ヌード劇場の看板がたっています。

今回は、梁川(福島県伊達市)の町並みと風俗を散歩します。

明治十年代、田町の保原街道入口(現在の田町の十字路近辺)に数軒の遊廓が営業を行っていましたが、明治30年頃から北本町3番地に遊廓が集められることになり、明治36年の記録によると、木羽楼、角輪楼、大豆楼、田川楼、新田川楼の5軒が営業していました。*1

遊廓の北隣は広瀬川で、当時は両岸は小高い土手で、すぐ道路から川岸に下りられました。お不動様(写真左側)の北隣(写真右側)には、「広瀬座」(明治20年竣工)があって、歌舞伎芝居や芝居が演じられました。*2

現在は、大きな堤防が築かれ、昔を偲ぶことができないほど変貌しています。

大正13年頃の新町遊廓の様子を描いた図「大正13年頃の新町かいわい」*3 によると、遊廓は、角輪(かくわ)楼、木羽楼、があって、遊廓の南側は広場になっていて、桜の木が植えられていました。

広場があったと思われるあたりは、現在は製材所の敷地になっています。

遊廓裏の通り。ゆるやかなカーブを描いています。

旧遊廓の敷地の南端にある旅館。

【参考文献】

*1 中村敏男:郷土やながわ第六号(1991)P.7-P.15 「明治~大正 梁川花街繁盛由来」

*2 石井孝平:郷土やながわ第一号(1984)P.7-P.11 「広瀬座界隈の今昔」

*3 八巻一:郷土やながわ第三号(1987)P.85-P.89 「梁川の遊廓考」

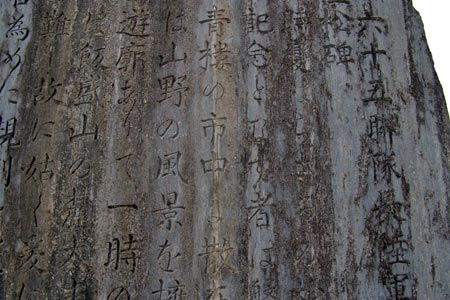

笠間稲荷神社の敷地の隣に、石碑が建っています。

この石碑は、大正4年秋の大正天皇即位を記念した植樹の際、磐見町で営業していた山田楼、小松楼、菊勢楼、八幡楼、泉楼、吉田楼、新小松楼、松島楼、松風亭、常磐の十店が、建てたものです。*1

磐見町遊廓と軍隊とは持ちつ持たれつのあいだがらで、その石碑の題額は「六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生」となっています。*1

市中に散在していた娼家を磐見町に集めたことなどが書かれいます。

石碑の下部に「堀江町」の名が確認できます。

会津若松の遊里は、鶴ヶ城築城、城下町形成時に、遊女町として堀江町ができましたが、会津藩初代藩主の保科正之の代(承応元年)に廃止されました。*1

【参考文献】

*1 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」

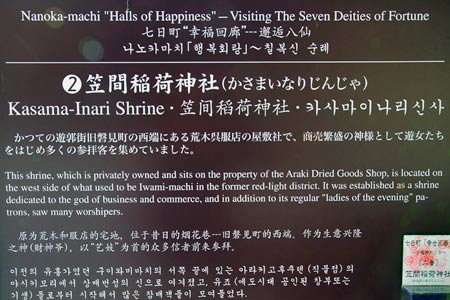

荒木呉服店の建物の裏側へ回ると稲荷神社の鳥居が見えます。

笠間稲荷神社。

笠間稲荷神社は、案内板の説明によると、かつての遊廓街旧磐見町にある荒木呉服店の屋敷社で、商売繁盛の神様として遊女たちをはじめ多くの参拝客を集めていました。

お堂の内部。願主に荒木氏の名前が見えます。

今回は、会津若松(福島県会津若松市)の町並みを風俗を散歩します。

会津若松の七日町(なぬかまち)には、磐見町遊廓がありました。*1

明治29年2月、若松市は市の発展のために、兵営設置の建白書を陸軍大臣に提出しました。早晩軍隊が若松市に常駐するのを見越した業者は、明治34年、磐見町遊廓をつくり、市内のところどころに散らばっている娼家を一ヶ所に集めて、「新地区(しんちく)」と呼ばれる一区画ができあがりました。*2

町の真ん中には川が流れ柳の木が植えられ、多くの検番や遊廓がありました。*3

旅館だっと思われる建物。

遊廓街の西端にある荒木商店の建物。

呉服屋さんの名残の看板。

【参考文献】

*1 鈴木三郎:最新若松市地圖.改訂14版(鈴木屋書店,1933)

*2 中村とし: 民衆史研究3号(1979.01)P.2-P.17 「会津遊廓史」

*3 七日町通りまちなみ協議会:七日町のいまむかし(七日町通りまちなみ協議会,1983)P.3

武蔵小山飲食街「りゅえる」の飲食街を進むと、ピンクサロンと思われる風俗店の建物があります。

入口の電飾。

水色の風俗看板。

「サロン」のロの字の部分はハートマークがデザインされています。

今回は小川町(埼玉県比企郡)の町並みと風俗を散歩します。

東武東上線の小川町駅の南側。国道254号線を超えたところに、ゆるやかに曲線を描く通りがあります。かつては稲荷町と呼ばれていたあたりです。

この付近には、芸妓屋がありました。*1

現在は、花街の名残はありませんが、商店だった建物などが軒をつらねています。

稲荷町という地名の由来でしょうか。近くに稲荷神社がありました。近くには川が流れていたらしく、橋の遺構が残されていました。

【参考文献】

*1 埼玉県営業便覧 P.25

今回は、水郷田名(神奈川県相模原市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷田名は、相模川に面して発達した地域で、ここに「渡し場」があり、大山詣りの参詣者たちにがこの「渡し」利用しました。その後、もともと盛んだった鮎漁や鵜飼などの観光的要素が加わり、兼業旅館などが建ち並ぶ歓楽街となって繁盛し、「水郷」と呼ばれる所以となりました。*1

JR相模原駅から、バスで約30分。水郷田名に到着です。

昭和4年の田名村の市街図*2 には、割烹旅館の旭屋、川口家、多喜乃家、登喜本、などの芸妓家、三業組合などが記されています。

旭屋旅館は当時の場所で、現在も営業中です。

花街の中心街だったと思われる通り。コンビニがあった場所には、芸妓家の「川口家」がありました。*2

三業組合の事務所があったあたり。*2

【参考情報】

*1 相模川河岸に設置されている「水郷田名の歴史」看板。

【参考文献】

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第261号 東京府 神奈川県

多度津市遊廓は、多度津新地にあって、貸座敷は19軒ありました。*1

明治37年の略図*2 によると海岸線沿いに「廓街」(当時の海岸線は、桃陵公園のある桃山の近く)があって、その北東側(えびす神社があるあたり)に「新地」の記載があります。

県道21号線から妙應寺へ向かいの通りの入口。料亭があります。

少し進むと当時の古い建物が残る一画に行きつきます。

天保9年に現在の多度津港の位置に港の中心が移り、それによって活気を呈した地域です。船宿、遊廓建築、町屋の建築が残っています。*3

曲がりくねった道が続きます。このあたりはかつての歓楽街でした。*4

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.144 「全国遊廓案内」

*2 米田明三:多度津町文化財保護協会会報 第20号 P.7-P.12(1977) 「明治37年5月28日丸亀連隊の御用船へ乗船時の多度津港略図」

*3 新開国弘:多度津町文化財保護協会会報 第23号 P.17-P.21「多度津町町人地における町屋の特色」

*4 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.88-P.89

善通寺町6丁目に、料亭街だった思われる一画があります。

総ガラス張りの建物。

路地が交差するあたり。

路地の奥に連なる塀。

「全国遊廓案内」*1 によると、善通寺町遊廓は、善通寺町字砂古浦にあって、妓楼は、寿楼、花月楼、第二寿楼、房栄楼(ふさえいろう)、朝日楼、豊楼、陽貴楼、大正楼、吾妻楼、勇誠楼、いろは楼の11軒がありました。

大正11年の「最新善通寺市街図」*2 に遊廓の位置が記されています(現在の善通寺町西山のあたり)。

現在は住宅街となっていますが、道幅が広くなっている一画もあります。古い住宅地図*3 によると、この付近は「砂古裏」と呼ばれていたようです。

稲荷神社の鳥居。

「房栄屋旅館」があったあたり。*3

房栄楼から転業した旅館があったのかもしれません。

背後には、筆ノ山が望めます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.144 「全国遊廓案内」

*2 最新善通寺市街図(1922)

*3 善隣出版社:善通寺市・琴平町・多度津町(善隣出版社,1971)P.27

鳴門市撫養町の花街は、撫養町林崎と撫養町岡崎にありました。撫養町林崎の足立寺の西側には、僅かに、花街の面影を感じる一画があります。

「淀川」という屋号の料亭。

古い母屋が残る通り。

この付近には、検番がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」

今回は、洲本(兵庫県洲本市)の町並みを風俗を散歩します。

明治12年に免許された洲本遊廓は、洲本港の入口の漁師町と呼ばれてた場所(現在の洲本市海岸通)にあって、終戦後まで同じ場所で営業されていました。*1*2

昭和4年発行の市街図*3 には、大谷ずし(現在の大谷食品店)の北側の一画(現在の淡路第二プリンスホテルや旅館小柳があるあたり)に「遊廓」の記載があります。

「小柳旅館」脇の通り。

アルサロ「ミススモト」があった通り。*4

【参考文献】

*1 新見貫次:写真集明治大正昭和洲本(国書刊行会,1979)P.111

*2 新見貫次:兵庫史学(1963.02,通号32)P.46-P.55 「州本遊廓」

*3 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)第164号「兵庫県及び徳島県」

*4 関西図書出版社:洲本市(関西図書出版社,1970)P.10

伊東駅前の湯川にある妙瀧稲荷神社。

妙瀧稲荷神社は、伊東の花柳界の人達に厚く信仰されていました。伊東駅が出来る以前は、このあたり淋しい場所でしたが、花街が発展していくと、綺麗どころの参詣が多くなりました。*1

妙瀧稲荷神社の名前があります。

稲荷神社の前は、現在は葬儀式場「シティーホール白寿」になっています。

【参考文献】

*1 伊東市立伊東図書館:続・絵はがきー伊東百景(伊東市立伊東図書館,2001)P.83,附図

今回は、伊東(静岡県伊東市)の町並みと風俗を散歩します。

伊東駅から南へ徒歩約5分のところに、伊東旧見番の建物があります。

伊東の花街は、明治時代に猪戸に花街が存在し、新地と呼ばれていましたが、新地の西側の地に新しい花街が発展し、伊東線開通に力を得て、発展し続けました。戦後は櫻木町方面に花街ができました。*1

建物の裏側。

現在は、観光関連の拠点になっています。

【参考文献】

*1 伊東市立伊東図書館:続・絵はがきー伊東百景(伊東市立伊東図書館,2001)P.83,附図

熱海市街の中央を南北に貫く商店街の「熱海銀座」。

商店街に面して、ストリップ劇場の「熱海銀座劇場」があります。

「StripShou(ストリップショー)」の看板。よく見ると、「Show」ではなく「Shou」です。

建物の名称は「銀座ビル」。ビル内にスナックの店舗も入居しています。

藤枝新地近くには、スナックが点在しています。

新地の南側の入口。

新地の北側の入口の通りには、カフェーが建ち並んでいました。*1

写真左側の空地には、銭湯の千歳湯、旅館ホワイト(旧保和糸料理店)がありました。*1*2

藤枝市出身の作家、藤枝静雄の小説*3に登場する遊廓の入口のカフェはこの付近であったと思われます。

カフェ・ホワイトは、洋酒とエプロン姿の女給といった新形式の社交場でした。藤枝で最初のカフェとして、昭和24年4月に遊廓の入口付近に開店しました。*4

【参考URL】

*1 有限会社 佐野石材:藤枝宿 歴史 「昭和10〜20年頃 藤枝・新地界隈覚え」藤枝文学舎を育てる会 作成

【参考文献】

*2 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.58,P.69

*4 八木洋行,野本寛一:写真集明治大正昭和藤枝(国書刊行会,1980)P.105

明治37年1月の火事で全焼した上伝馬町の遊廓に代わって、新たに「新地遊廓」が公認されました。入口には、大門があって、清水屋、千葉屋などが有名でした。*1

1958年の住宅地図*2 の広告欄に記載の割烹旅館「山泉」に新地と書かれていることから、山泉旅館があった場所が新地だったようです。

山泉旅館があった敷地の裏側。

電柱の「新地」のプレート

【参考文献】

*1 静岡郷土出版社:目で見る志太100年史(静岡郷土出版社,1990)P.62

*2 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9,P.36

藤枝宿の食売旅籠は、栗田屋、鈴木屋、山城屋、みそや、なべ屋、武蔵屋、まるや、油屋、江戸屋、鍋屋、笑子(えびす)屋、村田屋、山中屋、の13軒を超えていました。*1

写真は、武蔵屋、まるや、油屋があったあたり)*2

現在の商店街の中心部。みそや、なべ屋、がありました。*2

栗田屋、鈴木屋、山城屋、があったあたり。(写真左は、新明宮。)

東大サッカー部の記録*3 によると、昭和33年の第38回全日本選手権(天皇杯)が藤枝で開催され、そのときの東大サッカー部の宿泊所に、売春防止法で商売換えをしたばかりの十九万(トクマン)というお女郎屋さんが割り当てられました。

割烹・旅館「十九万」があったあたりは、現在はマンションに建て換わっています。*4

【参考文献】

*1 江戸町名俚俗研究会:地方図特集2 東海道藤枝宿町並明細図 東海道島田宿家並明細図 東海道袋井宿略図及青楼変遷図 ほか2編(江戸町名俚俗研究会,1966)P.6

*2 野本寛一,八木洋行:ふるさと百科藤枝事典(国書刊行会,1984)P.28

*3 東京大学運動会 ア式蹴球部:闘魂(東京大学運動会 ア式蹴球部,1988)P.59-P.61 小山富士夫「農学部の合宿所」

*4 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9

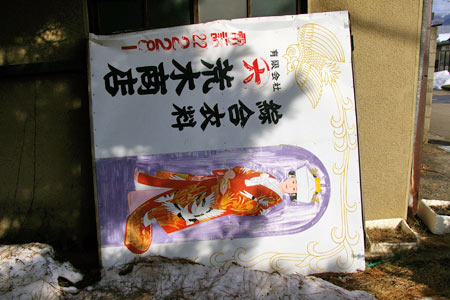

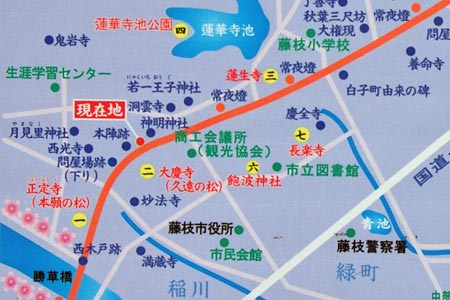

今回は、藤枝(静岡県藤枝市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代の藤枝宿は、大井川の川留めが解けると川越で繁盛した宿場町で、旅籠屋には当然飯盛女もいました。*1

現在の上伝場町付近が藤枝宿の中心でした。

問屋場跡。現在は藤枝交番になっています。

ふとん店の艶っぽい看板。

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔東海道独案内(日本交通公社出版事業局,1994)P.131-P.132

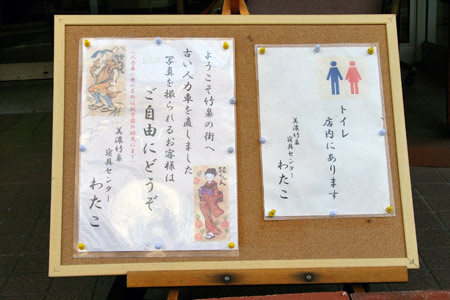

綿の町、竹鼻に数軒あるふとん店のうちの一つ。

店の前に、人力車が展示してあります。椅子の幅が狭いことから、女性専用の人力車と思われます。

細かな細工が施されています。

地元の方の話によると、昭和初期の竹鼻には、芸者さんを呼べるような料亭が町中に散在していたとのことです。

今回は、竹鼻(岐阜県羽島市)の町並みと風俗を散歩します。竹鼻は、新幹線岐阜羽島駅から名鉄線羽島線から3駅のところにある羽島市役所の所在です。明治時代の近代産業化により木綿産業が発達しました。現在も、その名残と思われる綿ふとん店が多く建ち並んでいます。

市街の東部を 流れる「逆川」に沿って、古い町並みが残っています。

橋の近くの安井商店(写真奥に「安」の字だけが見えます)の手前には、料理屋の「曙」がありました。*1

昭和5年発行の市街図*1 によると、真宗大谷派竹鼻別院の東側には、「竹ヶ鼻見番」があって、市街に20軒ほどの料理屋が散在していました。

写真は、逆川沿い西側の通り。近くには「二葉」「ひさご」がありました。

写真のこの通りの右手前には、「富士家」「福元」がありました。

市街の南側。道がカーブするこのあたりに、「入舟」「松嶋」「五月」がありました。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

今回は、笠松(岐阜県羽島郡笠松町)の町並みを風俗を散歩します。

笠松は、明治時代の初期には岐阜県庁が置かれており、県庁が岐阜市に移るまでは、岐阜県の中心となっていた歴史ある町です。

昭和5年発行の市街図*1 によると、笠松町県町には、「睦見番」と待合の「おきな」がありました。

古い町並みが残る笠松町下本町の商店街。

付近には、待合の「伊奈保」「松葉」がありました。*1

法伝寺裏の路地。料理屋の「だるま」がありました。*1

笠松町八幡町の柿本神社付近。料理屋の「角喜」があったあたりです。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

両替町付近には、風俗店などの無料案内所が密集しています。

たこ焼き店を併設した無料案内所。

交差点の角に複数の無料案内所が連なっています。

無料案内所にて。

両替町にあるバーやスナックが入居する雑居ビル。

レトロな雰囲気を醸し出しているらせん階段。

昭和42年発行のガイドブック*1 によると、両替町には、「キャバレー金時」「クインビー」「ソワール」「エスポアール」などの高級バーがありました。

ショーのご案内。

【参考文献】

*1 梅田晴夫:全調査東海道酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.216-P.217

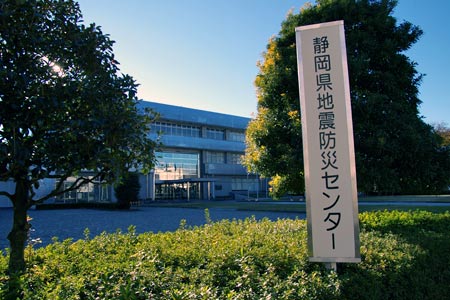

二丁町遊廓は、戦災によって完全に消失し、二丁目の跡は、静岡県地震防災センター(静岡市葵区駒形通5丁目9−1)の敷地となりました。*1

大門と裏門を結ぶ通りに妓楼は無く、引手茶屋、見番、芸者屋、周旋業、台屋(食べ物屋)などが軒を並べ、比較的静かな通りでした。*2

現在、この通りは「しあわせ通り」と呼ばれています。

地震防災センター裏の通り。

【参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.131

*2 小長谷澄子:静岡の遊廓二丁町(文芸社,2006)P.85-P.86

神田橋から南へ折れたところの通り。奥に見える鳥居は神田宮神社です。昭和6~7年頃の市街図*1 によると、この通りに右側には芸妓業の「若杵家」がありました。

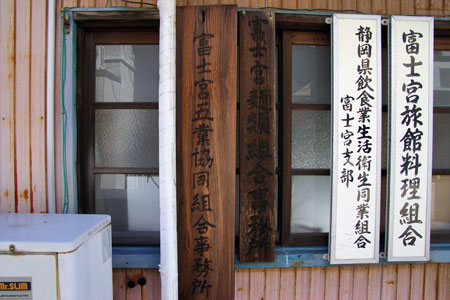

富士宮五業組合の建物。

五業組合の看板。飲食や旅館関係の組合事務所も兼ねているようです。

この界隈は、「琴音みち」と命名されています。

【参考文献】

*1 神田区誌編纂委員会:神田区誌 かんだ今と昔(富士宮市神田区,2000)P.193-P.195

最盛期、高しま家と並んで50人の芸妓を擁していた新杵家は、佐野歯科医院があったあたりにありました。*1

昭和19年~21年頃の市街図に「新杵家」の記載があり、平成11年の市街図では、佐野医院に変わっています。*2

現在は住宅地になっています。

富士宮には、小路にさまざまな名前がつけられていて、ここは「三味音みち」と呼ばれています。

花街らしい雰囲気が残っている小路です。

【参考文献】

*1 遠藤秀男:懐かしの富士宮(羽衣出版,2009)P.68-P.69

*2 神田区誌編纂委員会:神田区誌 かんだ今と昔(富士宮市神田区,2000)P.193-P.195

富士宮(旧大宮町)の花街は、大正時代に、常盤家、新杵家、高しま家が開業した頃から隆盛期を迎え、昭和12年の最盛時には百数十人の芸者がいました。その原因は、生糸(絹の原料)の生産で、大宮町には、繭の取引や、繭を用いての製糸工場が多くなり、高級料亭が整理しました。最盛期には、高しま家と新杵家が50人ずつの芸者を擁していました。高しま家の料亭の門だった長屋門。が現在も残っています。*1

長屋門は、「歴史の館」として整備されています。*2

現在は、日本庭園風に整備されています。料亭があった場所にはレストランが営業中です。

地元の方の話によると、このあたりには、料亭専用の風呂があって、若い旦那衆がこぞって芸者さんを見に来たそうです。

【参考文献】

*1 遠藤秀男:懐かしの富士宮(羽衣出版,2009)P.68-P.69

【参考URL】

*2 富士宮市:ホームページ 長屋門「歴史の館」

JR富士宮駅前通り(国道139号線)を少し東へ行くと、北角に富士宮グリーンホテルがあって、ホテルの横を北に向かう町並みは、以前は「清水町」と言いました(現在は、東町と中央町に分かれいます)。しかし、清水町は、小字(こあざ)名である「茨木(バラキ)」という名前で市民に広く知られていた遊廓があった場所でした。*1

昭和3年の市街図*2 には、現在の富士宮グリーンホテルのあたりに、「遊廓」の記載があります。

明治27年(1893年)、大宮町(富士宮の旧名)議会で遊廓の設立について検討されました。議会は、「当大宮町は、近年になって蚕糸業をはじめとする工業が盛んになり、諸国から商人や青年が集まり、金回りが良いので町中で遊ぶ者が増え、それに伴い私娼が増加し、風俗が乱れつつある。これらのことを考えると、必要悪ではあるが、遊廓の設立を許可することが妥当。」と県に対して答申しました。*1

遊廓は、北側から、松井楼、深本楼、住吉楼の三軒で、娼妓の数は24名でした。昭和7年の「大宮町大火」で、豪華を誇った三軒の遊廓は焼失しましたが、翌昭和8年、深本楼の建物は復活しました。残りの松井楼、住吉楼は、再開されることはありませんでした。*1

昭和35年の住宅地図*3 によると、このあたりに、転業旅館と思われる「深本旅館」がありました。

現在、遊廓の北側に数軒の居酒屋やスナックがありますが、付近は住宅街で、遊廓があった当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 佐野里見:岳南朝日(1992.12.9)P.4 「ふるさと再発見 バラキ物語」

*2 秋山不二男:商工案内 大宮町地図(日本地理附図研究所,1928)

*3 関東明細地図編集社:富士宮市住宅明細図(関東明細地図編集社,1960)P.15

この日は、新むつ旅館に宿泊です。

折鶴の釘隠し

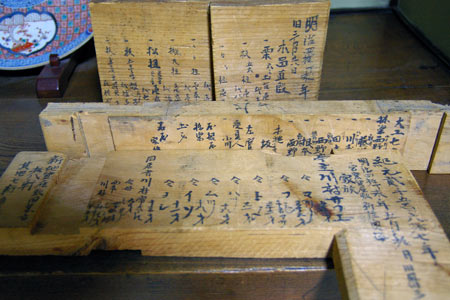

旅館に隣接していた土蔵(明治 40年建造)を解体した際に発見された大工の墨書。当時の遊興料、コメ、地酒などの料金も記されており、当時の貴重な資料です。*1

皿数の多い豪華な食事。この後、白菜のお新香とイカの塩辛がサービスです。

【参考URL】

*1 新むつ旅館:ホームページ

小中野の旧遊廓街だった道幅の広い道路に、当時の遊廓の建物を利用した「新むつ旅館」があります。

前回、新むつ旅館へ宿泊しましたのは、6年前の2008年。*1

その間、土台の改修工事などが行われ、現在も営業が継続されています。

軒先の装飾は、「輪違模様」と呼ばれる見事な細工が施されています。*2

夜の新むつ旅館。

【参考記事】

*1 風俗散歩(八戸):新むつ旅館(2008.9)

【参考文献】

*2 rakra(2008.1)

陸奥港駅の方から橋を渡って遊廓があった小中野に入ると、鍵の手のある街路が伸びています。*1

周囲の道路と比べ、この鍵の手の街路だけが、道の幅が広くなっています。

町のほぼ中央に残る戦前に建てられたと思われるお宅。*1

昭和6年の市街図*2 によると、二つ目の通りには、東楼、旭楼、観月楼、国楼、五明楼がありました。

さらに行くと二つめの鍵の手が現れます。*1

鍵の手を抜けた三つめの通り。ここには、花月楼、錦楼、新喜楼、山内楼がありました。*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.50-P.51

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)「八戸市」

大正時代の五戸町は、この地方の商業町として毎日のように人手がありました。特に、十七、二十七の市日には、大混雑の繁昌振りで、大道商人もたくさん出ました。五戸町新丁にいつ遊廓ができたのか詳細は不明ですが、明治末期には12軒が店開きしていて、約50年続いて戦後の売春防止法が施行されて、廃業しました。遊廓の入口には、アカメ橋がありました。遊廓の女達は、そこまで朝帰りの客を送り、後でその客にアカメと指で目を大きく開いて、客人をけいべつすることから、アカメ橋の名がつきました。*1

この場所だけ道路幅が特別広い理由は、明治40年3月12日の新丁大火の後、各家庭が道路前の土地を2メートルずつ寄付して大幅な道路になりました。*2

南側からみた新丁。

新丁の南側にある新明宮。

遊廓の女性達は、家掃除や雑巾がけを済ませ、玄関を必ず水洗いをし、その後、新明宮やこうへん様(当時あったお堂)を拝みに行きました。*2

【参考文献】

*1 三浦榮一:流れる五戸川 続8 (三浦榮一,1997)P.58-P.60 「新丁の遊郭はいつごろ出来たか」

*2 三浦榮一:流れる五戸川 続13(三浦榮一,2002)P.383-P.385 「新丁の思い出(続)」

今回は、二戸(岩手県二戸市)の町並みと風俗を散歩します。

現在の二戸市街は、1972年、福岡町が二戸市に合併される以前は、「福岡町」と呼ばれていました。大正9年の「福岡町案内俯瞰図」*1 によると、福岡町遊廓は、水晶川の北側の現在の長嶺にありました。大正14年の市街図*2 には、水晶川の北側に、福田楼、第一よか楼、第二よか楼の3軒の妓楼が記されています。

水晶川があった場所は、現在は暗渠になっています。

5年後の昭和5年の市街図*3 には、金盛楼、よか楼の2軒の妓楼名が水晶川の南側に記されています。

金盛楼があったと思われるあたり。

【参考文献】

*1 二戸市史編さん委員会:二戸市史(二戸市,2001)P.248-P.249,P.628

*2 木谷賀:大日本職業別明細図(東京交通社,1926)「福岡町」

*3 大日本職業別明細図 第204号 岩手県(東京交通社,1930)「福岡町」

明治40年、工兵第13大隊が設置されることが内定したころ、その受け入れ態勢の一環として、遊廓の開業が「その筋」望まれていて、明治42年に開業しました。小千谷町には、旧幕藩時代以来全国から綿商人等の入り込む殷賑の町として、当然のことながら料亭の女中、飯盛女等が蜜淫売をする風習があり、このような素地の上に遊廓が設置されたのでした。*1

遊廓の敷地は、船岡町と栄町の間あたりにありました。*2

「小千谷町勢一覧」に掲載されている鳥瞰図*3 には、通り入った道が鍵型に左に曲がる場所に遊廓の場所が示されています。

左へ曲がった先。広い道路は行き止まりになっています。

当時、遊廓の業者は、佐藤与市(松川屋)、濁川仁久治(緑屋)、山本金右エ門(住の浦)、佐藤吉二郎(若松)、関嘉吉(松尾楼)の合計5軒が参加申し込みをして許可を得ました。*4

1975年の住宅地図を見ると、この付近に、同姓同名で山本金右エ門、同姓で濁川、佐藤、関、の住宅があります。

【参考文献】

*1 小千谷市史編修委員会:小千谷市史(小千谷市,1967)P.405-P.407

*2 小野坂庄一:小千谷・北魚沼今昔写真帖(郷土出版社,2001)P.11 「小千谷市街地地図」

*3 小杉達太郎:小千谷文化(1994.03)135号 P.12-P.13「昭和六年の回顧 小千谷町勢一覧に見る」

*4 吉村宗松:船岡町九十年の歩み(吉村宗松,2000)P.25-P.26

小千谷市街の中心部にある船岡公園。船岡山の山頂にあります。

戦後はすべて廃業しましたが、船岡山山頂の北側に、旭楼、庄内屋、八勝楼の三料亭がありました。

八勝楼は文化人が多くここで遊興しました。そのことと関連があるのでしょうか。山頂には、文学碑がいくつか設置されています。

山頂からの眺め。

【参考文献】

*1 広井忠男:小千谷文化』(2007.03)186・187号 P.74-P.84 「花街の民俗 小千谷花柳界と芸妓」

今回は、小千谷(新潟県小千谷市)の町並みと風俗を散歩します。

小千谷市街の本町の交差点を南に折れ、坂を下っていくと、料亭の「東忠」があります。

戦前、戦後ともにその最盛期には50名近くいた小千谷の芸妓達は、今やその十分の1の数名になりました。時代の大きな流れに加え、中越震災がその減少を加速させ、数多くあった料亭も「東忠」一軒となりました。*1

入口はこちらからです。

湯殿川と料亭「東忠」。

【参考文献】

*1 広井忠男:小千谷文化(2007.03)186・187号 P.74-P.84 「花街の民俗 小千谷花柳界と芸妓」

かつて、新潟の花街といえば、古町、下町、沼垂の3か所がありました。このうち、下町の花街は、十四番町と常磐町の間に挟まれた場所にありました。*1

この路地を入ったところには、「坂井家」「新白根」「姫の家」などがありました。*1

昭和の雰囲気が残る路地。

こちらの酒屋の脇の路地の奥には「西月」がありました。*1

【参考文献】

*1 藤村誠:新潟の花街(新潟日報事業者,2011)192-P.199

「貸座敷家並み図」*1 によると、かつての新潟遊廓の二本柱だった十四番町遊廓と常盤町遊廓は、いずれも横七番町通りに接した場所にあって、本町通十四番町から数えて北東方向へ3本目の通りに常盤町遊廓がありました。

常盤町遊廓は、明治、大正時代は、十四番町遊廓と比べ地の利の悪いこともあって、不況の深刻化した昭和5年当時、妓楼が半減しました。*2

能登屋があった思われる場所。「貸座敷家並み図」*1 によると、大正中期は、北側から、東楼、村上屋、隅田川、第二鷲尾、井坂楼、能登屋、と隙間なく建ち並んでいましたが、昭和5年には、村上屋、隅田川、能登屋、と半減しています。

昭和32年の住宅地図*2 によると、この場所には、銭湯の「ときわ湯」がありました。。「貸座敷家並み図」*1 では「風呂屋」と記述されています。

【参考文献】

*1 藤村誠:新潟の歴史を語る 昭和63年度郷土史講座(1988,新潟市郷土資料館)P.20-P.24 「新潟遊廓の変遷を語る 十四番町と常盤町」

*2 日本地図編集社:新潟市住宅明細地図(日本地図編集社,1957)P.11

明治21年、古町通五番町と西堀通五番町(俗称:脱奔( ダッポン)小路)の貸座敷を全焼する火災が発生しました。以前から、新潟市内無く所に散在している貸座敷を北辺の一郭にまとめようと企図していた県は、この火事を好機として、遊廓統合に着手しました。その後、明治31年までに、横七番町以北の新遊廓指定地への移転が完了し、「新潟遊廓」が誕生しました。ところが、移転直後の明治31年の火事で本町通十四番町の貸座敷はすべて全焼した結果、一部の楼主が隣接の常磐町へ移転し、常盤町遊廓が誕生。新潟遊廓は、十四番町と常盤町の二本柱となりました。*1

上の写真とは逆方向(浄信院を背にして)から見たところ。写真左側の角にあった水田楼は、建物内部はもちろん、店の格子先はで全部朱塗りで統一され、これをまねる妓楼が続出しました。大正期、新潟遊廓の外観は、和風、洋風をとりまぜた家並みでした。*1

新潟遊廓の各妓楼は、競って建物の増改築を行いました。中でも特筆すべきは、十四番町の小林楼(その後「巴屋」、写真右手前の位置)は、大正から昭和初年まで最も繁栄した貸座敷の一つで、店張りをする部屋に大姿見を設備し、25人の娼妓が美しく映ずるように工夫し、さらに洋風の大建築をして、玄関から靴ばきのまま出入りできる部屋を7部屋設けました。*1

かつての常盤楼の跡には、大きなマンションが建っています。*1

【参考文献】

*1 藤村誠:市史にいがた第14号(新潟市,1994)P.4-P.22 「新潟における花街の変遷」

西堀前通六番町の飲食店街の真ん中に巨大な弘法大師像が立っています。

人生の悩みを背負った人たちがやむにやまれず仏にすがるための寺ですが、そのルーツはストリップ劇場でした。寺の住職の岡本治峰さんは、当時のストリップ劇場「オリオン」の経営者で、昭和新道でもキャバレーやダンスホールを華々しく経営していました。その岡本さんが180度の大転身を遂げたのは、昭和30年頃、突然病魔に襲われたことがきっかけでした。結核に加えて糖尿病にもなり、死ぬ目に遭ったことが、岡本さんの仏門への入口でした。3年間、四国巡りを続けた結果、病気はうそのように良くなり、そして岡本さんは「寺を建てよう」という信念が固まりました。*1

総費用は、1億2500万円。寄付はいっさいありませんでした。*1

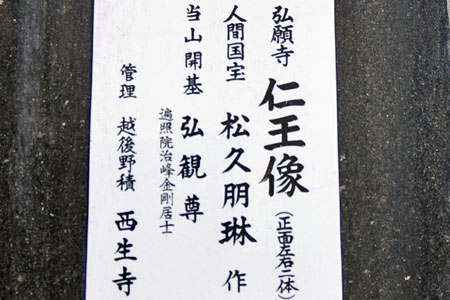

弘法大師像の下には人間国宝松久朋琳作の仁王像が2体安置されています。*2

唐山開基の弘観音は、岡本治峰さん別名「平岡弘観」のことで、戒名に岡本治峰さんの名前の「治峰」が含まれています。*2

【参考文献】

*1 新潟日報社:にいがた街・ひと・物語(新潟日報事業社出版部,1990)P.65-P.68

*2 財界にいがた:財界にいがた(2013.1)「『新潟三越脇の巨大弘法大師像はストリップ劇場跡地に建つ』のウラを取る」 P.50-P.53

今回は、四ツ谷(東京都千代田区、新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

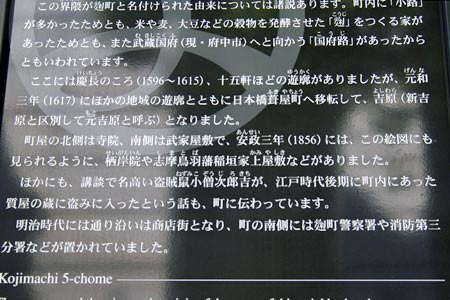

吉原遊廓の成立を書いた最古の資料「異本洞房語園」には、「慶長の頃迄、御城下定りたる遊女町なし、傾城屋所々にありし中にも、軒をならべ集り居たる場所、三四ケ所あり、麹町八丁目に十四五軒、鎌倉河岸に同断、大橋の内柳町に廿余軒...」と書かれています。麹町八丁目とは、現在の麹町四丁目付近です。*1

現在、この付近には、千代田区 町名由来板ガイドがあります。

遊廓は、元和3年に日本橋(元吉原へ)移転しました。*1

名由来板ガイドが設置されているのは、麹町4丁目と五丁目の境界付近です。

【参考文献】

*1 石崎芳男:よしわら「吉原」(早稲田出版,2003)

利尻島の遊廓は、明治12年頃、鴛泊(おしどまり)に遊廓があり、明治32年に道庁告示により鬼脇村字ヤムナイ(清川)にも遊廓が設けられました。*1

利尻島郷土資料館の鬼脇市街略図*2 によると、橋を渡った先に遊廓がありましたが、ここからどのくらいの距離の場所にあったかは不明です。この道の先は行き止まりになっています。

清川の鬼脇中学校近く。ここから南側(この写真を撮った方向の逆方向)へ折れると鬼脇橋へ出ます。

鬼脇市街略図*2 に記載のあったヤムナイ橋「止内橋」へも行ってみました。

現在のヤムナイ橋は、鬼脇の市街から約1km離れた場所にあり、1枚目の写真の道の先に遊廓があったとは考えにくく、遊廓があった場所の詳細は不明です。

【参考文献】

*1 利尻富士町史編纂委員会:利尻富士町史(利尻富士町,1998)P.1358

【参考記事】

*2 風俗散歩(利尻):利尻島郷土資料館「明治末期 大正初期 鬼脇市街略図」

現在の増毛港近くには、かつて入船町と呼ばわれた商船の貨物積込みの陸揚げ地点でした。

「入船町浜茶屋跡」の標柱が設置されています。

ここでは、船頭、船子を相手とした花街に類する営業が行われていました。

現在の益子港。

増毛遊廓は、格式のある花街で、客が芸者と床を一緒にすることはありませんでした。花街跡として、松島見番と思われる建物*1 が残っています。

玄関付近。

増毛楼があった場所。*2

対角の場所には、藤見楼がありました。*2

【参考文献】

*1 渡辺一史:北の無人駅から(北海道新聞社,2011)P.508-P.510

*2 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

畠中町4丁目。増毛の遊廓があった場所には、増毛町の史跡の標柱が設置されています。

明治15年、貸座敷料理店を開くため、裏町の町割りがされ、増毛新廓と名付けられました。

増毛市街案内図*1 によると、標柱が設定されている四つ角には、松嶋楼がありました。

遊廓や料亭、見番が建ち並んでいた通り。

【参考文献】

*1 安田俊平:増毛市街案内図(北陽社,1930)

浦河に遊廓が許可されたのは、明治30年。場所は常盤町の奥、ウロコベツ川の河畔にありました。このあたりは、当時の浦河市街地から考えれば、ちょうど奥座敷に当たる場所です。*1

昭和9年の浦河港大観*2 の附図「浦河町市街浦河港俯瞰図」に、田中楼と桃花楼の位置が記されています。

「浦河町市街浦河港俯瞰図」*2 によると、田中楼と桃花楼があった場所は、森林事務所の先、ウロコベツ川の流れが道路から離れ、再び道路に近づくあたりですので、このあたりかもしれません。

田中楼の建物は、一部二階建てで、客部屋は9つほどありました。これに楼主の茶の間や寝間、台所、風呂などが続き、上からみると口の字型につながっていました。昭和5年浦河港の完成は、浦河に未曾有の繁栄をもたらしましたが、浦河遊廓もその恩恵を十分に受けました。浦河の成人男性以上の男でここに足を踏み入れぬ者はありませんでした。*1

【参考文献】

*1 グルッペ21うらかわ:浦河百話(共同文化社,1992)P.396-P.401

*2 浦河漁業組合:浦河港大観(浦河漁業組合, 1934)

浦河市街にある映画館の大黒座。大正7年の創業です。*1

当時、浦河の最も一般向きな娯楽機関としては、大衆館、大黒屋の2館がありました。大衆館は松竹、新興キネマの製作品を上映、大黒座は日活系に属していました。*2

魚期市中の賑わう際は、ほどんど毎夜ぶっ通しの興行で、映画の他に地方民謡・レビュー、浪花節等の出し物を配合した興業でした。*2

様々な旅芸人一座が全国を回っていた時代、会場は、大黒座のような映画館でした。*3

小規模な映画館が存続にかかわる岐路に立たされている中、大黒座はデジタル映写機器を導入し営業を継続しています。*1

【参考URL】

*1 浦河大黒座 公式サイト

【参考文献】

*2 浦河漁業組合:浦河港大観(浦河漁業組合, 1934)P.53

*3 小野寺信子,河村和美,髙田則雄,続浦河百話編集委員会:続浦河百話(同文化社,2013)P.318-P.321

今回は、浦河(北海道 浦河郡浦河町)の町並みと風俗を散歩します。

浦河の浜町には、昔、料亭があって、歌や踊り、三味線、太鼓などで客を楽しませる芸者さんをたくさん抱えていました。*1

料亭(割烹)は、「若松」「海月」「藤本」「一力」「ぎおん」、カフエーは、「クロマツ」「若松」「大洋」「キング」「坊ちゃん」「アケミ」「銀座会館」「エリモ」「ミナト」「末広」「明月」「金星」「嬢ちゃん」「一二三家」「マスミ」「酒場殿様」「思い出」などがありました。*2

料亭「海月」があったあたり。*1

浦河の花柳界の殷賑を極めた理由の一つに、「若松」と「海月」がきっこうして互いに譲らなかったことがあげられます。*2

料亭「若松」があったあたり。*2

浜町通りの中心部の交差点。この付近にカフエー「坊ちゃん」がありました。*2

*1 石田明:街並に生きた人びと 昭和初期の浦河(石田明,1992)P.185-P.187

*2 小野寺信子,河村和美,髙田則雄,続浦河百話編集委員会:続 浦河百話(浦河町,2013)P.399-P.404

今回は、茂木(栃木県芳賀郡茂木町)の町並みと風俗を散歩します。

大正14年の茂木町の市街図*1 によると、逆川の東側の役場周辺に、三河家、増村家、白井家、瓢家などの料亭がありました。

三河家があったと思われるあたり。

料理店のプレートが残っています。

逆川の西側の小学校の北側には、芸妓見番の他、新三河、住吉家、若船家、新若船、福本などの料亭がありました。*1

茂木芸妓見番株式会社は、大正10年に設立。大正12年1月「下野新聞」の謹賀新年の広告には、町内の料理屋の一覧が示されるなど、賑わいを見せました。*2

【参考文献】

*1 木谷賀:大日本職業別明細圖 栃木町・馬頭町・氏家町・烏山町・茂木町・益子町・真岡町・久下田町・壬生町・藤岡町・矢板町・鹿沼町・大田原町・西那須野・古峯原(東京交通社,1925)

*2 茂木町史編さん委員会:茂木町史 第6巻 通史編2(茂木町,2000)P.354-P.355

今回は、真岡(栃木県真岡市)の町並みと風俗を散歩します。

真岡の警察署があった裏のあたりは、有名な芸者屋の町でした。*1

右に向かってゆるやかに曲がる道がありますが、ここが「門前」と呼ばれていた通りの入口です。

長蓮寺と般若寺の2つの寺院の門が通りに面していたので、門前の名で呼ばれるようになりました。*2

門前通りは、真岡の町が開かれる頃の道が残されている通りです。周囲の道路が東西と南北に通っている中で、門前通りだけは南西から東北にゆるやかなカーブを描いています。これは門前通りが計画通りではなく、自然の道であることを物語っています。*2

門前通りの奥まったあたりにあるスナック。

【参考文献】

*1 田村豊幸:栃木県真岡町のこと(近代文芸社,1982)P.58-P.63

*2 真岡市史編さん委員会:真岡市史案内 第5号(真岡市教育委員会,1986)P.74-P.79 「真岡の町、周辺の道路の変遷」

明治42年発行の「土浦名勝案内」によると、「田町は粋人町として明治20年頃は花に酔い、柳に戯れる人の出入多かりし」あって、賑わいが続いていました。

阿弥陀堂周辺は、かつての盛り場でした。(町名由来柱の説明より)

田町は、水戸街道に沿い、南は堀を隔てて武家町である築地に接していて、田町川(築地川)及び北門に通じる水路があるので船頭達を客とする料亭や旅籠屋が発達しました。(町名由来柱の説明より)

阿弥陀堂の隣の古い飲食店の建物。かつての盛り場の名残かもしれません。

【参考文献】

*1 永山正,土浦市企画部広報課:土浦町内誌(土浦市教育委員会,1989)p.32-P.34

中城町は、土浦の代表的な町人町です。

中城町で一番古い伝説を持っているのは、天満宮です。

史料によると、天満宮では毎年3月11日から5日間、馬市(駒市)が開かれていました。駒市で金をつかんだ早速散在したとみえて、俗に食傷新道という花柳街が生まれて、明治の末に日進楼、霞月楼などが設けられる環境がつくられていました。*1

日進楼、霞月楼の名が刻まれた玉垣。

【参考文献】

*1 永山正,土浦市企画部広報課:土浦町内誌(土浦市教育委員会,1989)p.12-P.14

石岡市国府2丁目の通り。

鈴の宮稲荷神社。

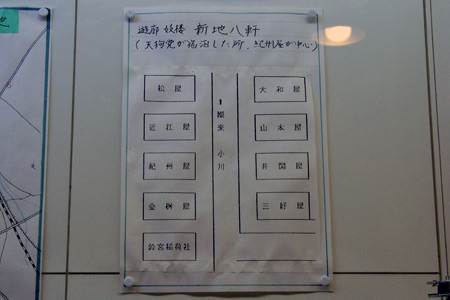

石岡民俗博物館の展示資料によると、石岡の遊廓「新地八軒」は鈴の宮稲荷神社の隣にありました。

金丸通り商店街。

今回は、石岡(茨城県石岡市)の町並みと風俗を散歩します。

市街の西のはずれにある石岡市立民俗資料館。

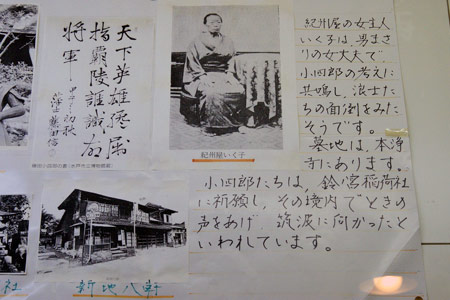

元治元年(1860年)、水戸藩内抗争から発展した天狗党は、筑波山に挙兵しますが、それより以前、石岡の遊廓「新地八軒」は、天狗党幹部の藤田小四朗や竹内百太郎の同志糾合のための足場となっていました。

新地八軒の見取り図。

とくに、妓楼紀州屋の女将いくは、小四朗から「おふくろ」と呼ばれ慕われていました。

北海道北見市北7条西4丁目の交差点。

カラオケスナックが入るプレハブ風の建物。

テレクラの看板。現在は休業中のようですが、看板だけが残っています。

別のカラオケスナック店の「グレース」の看板。

1969年に出来た飲食専用の「スカイビル」。

ビルの上部には、「B1キャバレー」の大看板。

現在、地下1階にキャバレーはありません。

看板だけが取り残されているようです。

大正十年、野付牛(北見)の町は、ハッカと木材景気で沸き立ち、歓楽街も大へんにぎわっていました。そんななかで、明治42年創業の割烹「梅乃家」が十万円を投じて六百坪の大建築を落成しました。大正14年発行の「北海道及花街」によると、梅乃家は単に一流であるばかりでなく、「全道地名料理店番付」の小結の地位を占めていました。*1

梅乃家のゆかりの品として、幸町の稲荷神社拝殿前の灯籠があります。

その裏にこの灯籠を寄進した梅谷豊三郎と芸妓の桃太郎、萩子、千代香、小萩、茶目、富士丸などの名が辛うじて判読できます。

もう一つの灯籠。花月亭、大正亭などの名が判読できます。ピアソン記念館に展示されていた「野付牛明細圖(昭和4年発行)」*2 に記載されている料亭かもしれません。

【参考文献】

*1 清水昭典:ふるさとの歴史を訪ねて(北見市,1996)P.264-P.266

【参考記事】

*2 風俗散歩(北見):ピアソン記念館

今回は、北見(北海道北見市)の町並みと風俗を散歩します。

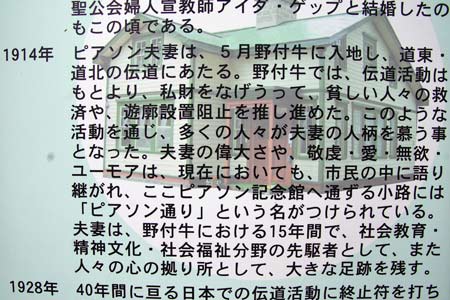

北見の歓楽街の北側(幸町7丁目)にあるピアソン記念館。

ピアソン宣教師夫妻は、1888年(明治21年)に来日、伝道をつづけました。北見では、略註付旧・新約聖書出版の偉業を成し遂げ、遊廓設置阻止に成功し、多くの婦女子を救いました。

婦人穚凡会記録には、遊廓設置に反対した記録が残されています。道内において開拓地遊廓が設置されたなかったのは、野付牛(北見)だけであり、これは北見市の誇りです。

ピアソン記念館内に展示されていた北見市街図。割烹「梅の家」があったこの一画は、北見の花街の中心でした。

深川の遊廓は、明治33年に開業し、またの名を佐藤遊廓といいました。

遊廓が廃止される頃(昭和30年頃)は、六条二番・三番に西岡楼、深川楼、全盛楼、鶴川楼、蛇の目楼、稲川楼、旭楼の計7楼がありました。*1

郷土史家の杉山四朗さんが、現地を訪れ「遊廓があった場所はこのあたり…」と想像してみた場所。*2

現在は、緑町公園になっています。

六条二番と三番の境界の道路。写真の左側は緑町公園。

六条三番に隣接する深川神社(写真右側)がある通り。

【参考文献】

*1 田輝海:写真集明治大正昭和深川(国書刊行会,1980)P.95

*2 杉山四郎:族・語り継ぐ民衆史(北海道出版企画センター,1997)P.300-P.301

マグロ景気盛んな昭和初期、三間道路(三絃道路とも書く)では、人力車に乗った芸妓衆が行き交う姿が目をひき、料亭での三味や太鼓の音は、毎夜遅くまでひびいて不夜城のようでした。*1

「昭和10年当時の三間道路」*1 によると、写真のスナックが入るビル(第三丸山ビル)の隣あたりに検番と人力車屋がありました。

戦後は、三間道路に特殊飲食店が軒を並べましたが、昭和33年の売春防止法の成立により、赤線と呼ばれたこの地帯の灯も消えてしまいました。*1

現在は、スナック街になっています。

【参考文献】

*1 日南市産業活性化協議会:油津(鉱脈社,1993)P.246-P.247

油津市街には、通りの名が書かれた看板があちらこちらに設置されています。

「花街通り」の看板には、付近に東遊廓があったことが説明されています。

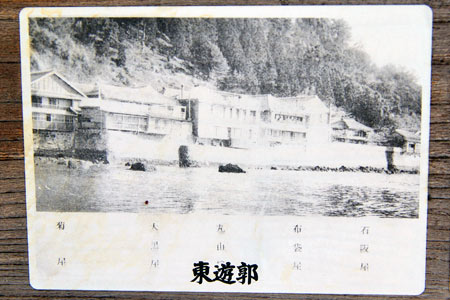

東遊廓は、油津の東海岸にありました。昭和ヒトケタのころは、埋め立ててなかったので、海ぎわにその家並みがありました。海からながめると、向かって左から菊屋、大黒屋、丸山楼、布袋屋、石坂屋と立ちならんでいました。写真は、昭和6年発行の油津町商工会案内に掲載されている「海上ヨリ見タル東遊郭」から転載されたものと思われます。*1

花街通りの看板は、さらに奥へ続きます。

看板の矢印によるとこのあたりまでが花街通りだったようです。

【参考文献】

*1 日南市産業活性化協議会:油津(鉱脈社,1993)P.245-P.248

延岡の遊廓は、明治21年に設置が認可され、綿幸、宝来屋、麹屋が最初の妓楼でした。*1

場所は、五ヶ瀬川の北岸で、紺屋町から四・五町(一町は109m)の所にあって、麦原新地と呼ばれていました。*2

大正12年の「延岡市街地圖」*3 を見ると、紺屋町の通りをそのまま東側へ進み、日豊本線の線路を超えた線路脇のとろこに寺院があり、その寺院の東隣の五ヶ瀬川沿いに、「新地遊廓」の記載があります。

「延岡市街地圖」に記載されている線路脇の寺院が来迎寺(写真の右手前)だとすると、遊廓はこの寺院の奥にあったことになります。

寺院の奥の通り。

五ヶ瀬川からの遠望。

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂, 1929年)P.637-P.638

*2 宮本啓介,塩伝次郎:新撰大延岡案内(平和印刷所,1926)P.167-P.168

*3 延岡市街地圖(1923)延岡市立図書館所蔵

宮崎の遊廓は、宮崎市吾妻町にありました。*1

昭和5年の古地図*2 には、大淀川に面したあたりに「吾妻新地遊廓」の記載があります。

現在は、道路南側(写真右側)にマンションが建ち並び、北側には観光ホテル(写真左側)があります。*3

「赤線跡を歩く2」*3 で、「妓楼か料亭の通用口だったのだろうか」と紹介されている石造りの塀と門。通用門の部分には、自販機がはめ込まれています。

通用門上部の紋章。

付近の電柱のプレートには、「新地支」と書かれています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.160

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.120「宮崎市街地図」

*3 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.78-P.79