川原通りの南端にある料理店。

地元の方の話によると、花街だった頃の名残を残す建物だそうです。

丸窓まどの外観に特徴があります。

重厚な木造の建物です。

川原通りの南端にある料理店。

地元の方の話によると、花街だった頃の名残を残す建物だそうです。

丸窓まどの外観に特徴があります。

重厚な木造の建物です。

今回は、勝山(福井県勝山市)の町並みと風俗を散歩します。

勝山市街の河原通りは、明治時代より栄え、料亭、貸席、遊廓や置屋などが並び賑わいをみせていた勝山唯一の花街でした(写真右手前の案内板より)。

現在も遊廓の名残をとどめる建物が残されています。

名残をとどめる建物は、通りの片側に集中していますが、地元の方の話によると、当時は通りの反対側(写真奥)にも料亭などが建ち並んでいたそうです。

大半の建物は改築されていて、当時の面影は少なくなりつつあります。

松ヶ下から上ハ町の地に移った遊廓は、鉄道開通後は駅前となったので、現在の出村に移りました。*1

三国は、遊廓の町並みが保存された数少ない町です。

かつての華やかな時代の名残が残っています。

腰廻りに石材が配置された店。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13-P.15

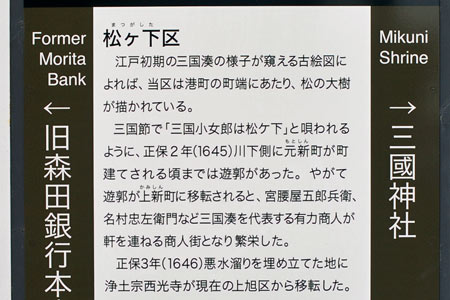

三国の新地は、最初は西光寺付近、松ヶ下一帯にありました。*1

三国祭の山車格納庫の壁面に、松ヶ下に関する案内板があります。それによると、遊廓が上新町に移転された後は、松ヶ下は商人街となり、繁栄しました。

現在も商人街の名残が、残されています。

旅館の建物。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13

高岡駅前ビルの全景。

夕方になると、ネオン看板が置かれます。

1階に入居している風俗店(ピンサロ)。

今は、使われていない看板が、駅ビル内部の廊下に置かれていました。

今回は、伏木(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

伏木の玉川町(現在の伏木中央町)には、かつて遊廓がありました。

旧町名「玉川町」のことを記した石柱には、「明治9年に貸座敷営業免許地に指定され、町内を流れる玉川にちなんで玉川町と命名され、遊郭が軒をつらねた。」と解説されています。

当時の華やいだ雰囲気が感じられる料理屋の建物。

通りの中ほどには、花街らしさが残る建物も残っています。

日暮里駅周辺は、最近になって再開発が行われた結果、高層ビルや高層マンションが林立する町並みとなりましたが、西日暮里方向には、昔からあるラブホテル街が健在です。

日暮里駅北側。

日暮里のラブホテル街は高架沿いに発達しています。

「風俗デリバリーの利用OK」。

谷中のおせんべい屋さん。下町ではよく見る風景です。

おせんべい屋さんの脇には、ラブホテルの看板。

カーブを描く路地の奥にラブホテルがあります。

古い煉瓦塀が周囲を遮断していて、隠れ家的な雰囲気を醸し出しています。

墨俣の町の入口には、商店街らしいアーチがあります。

北側の通り(墨俣一夜城跡近く)は、かつては料亭などが建ち並ぶ花街だった場所です。

現在は、花街の面影はありません。

現在の本町商店街。昭和54年の商業統計によれば、墨俣町には、小売業124軒、飲食料品小売業29軒、飲食店37軒などがあり、料理屋、歯科医院が多いことが、他の町村では見られない墨俣町の特徴でした。*1

【参考文献】

*1 すのまたのあゆみ編集委員会:すのまたのあゆみ(墨俣町教育委員会,1982)P.208-P.209

花岡遊廓の中心部だったと思われるあたり。

旅館の「かみなか」があります。遊廓時代の面影を感じさせる建築です。

旅館の「かみなか」の建物は、明治中期の建物で、国の登録有形文化財に登録されています。館内いたるところに創建当時の面影が残されており、現在高山市に残っている建築様式としては一のものです。*1

旅館裏の路地には、遊廓時代を偲ばせる空間が残っています。

【参考URL】

*1 旅館の「かみなか」:ホームページ

今回は、高山(岐阜県高山市)の町並みと風俗を散歩します。

高山の遊廓(大名田町(おおなだちょう)花岡遊廓)は、現在のJR高山線と国分寺の間にありました。

昭和11年発行の市街図*1 でみると、「花岡廓」と記された一画があります。

花岡遊廓の許可地は、3,500坪あって、妓楼は12軒、娼妓は52名いました。*2

遊廓の跡地には、旅館や割烹料亭などが点在しています。

板壁が美しい割烹料亭。

遊廓の北側飲食店街。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.121

*2 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.86 「全国遊廓案内」

名鉄各務原市役所前駅から、南へ航空自衛隊岐阜基地の方向へ向かって進むと、小さな歓楽街となっている一画があります。

スナックが数軒と風俗店と思われる風俗店が集まっています。

軒下の電球。

「マドンナ」の「ン」の文字は、ハートのマークでデザインされています。

手力の国道沿い。自動車の便が良いことから、レンタカー、車検場、中古車販売、廃棄物処理業者などの、自動車関連の施設が、道路沿いに密集しています。

これらの自動車整備関係の施設に混じってラブホテルが立地しています。どちらも自動車に縁の深い施設ですが、ここでは両者が同じ場所に立地しています。

道路から一歩入ると、そこはラブホテル街です。

ラブホテルに隣接する廃棄物置き場。

旧手力園跡地に、古い長屋の建物があります。

スナックだったと思われる店舗が併設されています。

建物の側面には、ひょうたんの絵が描かれています。

軒下の灯り。

今回は、手力(岐阜 県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜の金津遊廓は、明治期に誕生し、約50年におよぶ歴史を積み重ねましたが、戦時中の昭和18年、「金津遊廓の建物をまるごと川崎航空機の寮に提供せよ。」という通達が当時の知事から出され、これに伴い、遊廓は、手力(てぢから)に移転しました。 戦時中は享楽機関の営業が停止されている建前上、「遊廓」を名乗ることができなかったため、「手力特殊飲食店街(通称:手力園)」と呼ばれていました。*1

写真の商店の向こう側が手力園があった場所です。

現在は、住宅街となっています。

付近には水路が巡っています。

商店もある生活感のある住宅街です。

【参考文献】

*1 加藤政洋:敗戦と赤線(光文社,2009)P.115-P.129

蔵造りの町並みが広がり、観光客が絶えない川越の「一番街」から西に折れると、料亭の「山屋」があります。「山屋」は、明治初年からここで営業を続ける料亭で、大正から昭和初期の、花柳界が最も華やかだった時期の面影が今も残る店として知られています。*1

緑に囲まれた料亭。

川越は芸どころで、ちゃんとした芸者さんが何人もいました。芸事にうるさく、風紀が厳しかった川越では、芸者が男性客と寝ることは許されませんでした。

料亭「山屋」の前の通りは、観光地である「一番街」から少し入ったところですが、ここには、昔の情緒が残っています。大正期の洋風建築で有名な埼玉りそな銀行川越支店(写真右奥)が見えます。

【参考文献】

*1 朝日新聞さいたま総局:さいたま文学紀行 作家たちの描いた風景(さきたま出版会,2009)P.128-P.129

当時の面影が残る旧市村旅館。

現在も往時の木造家屋が残っています。

旅館近くの細い路地。

旅館の裏口。風情のある石畳が印象的な風景です。

今回は、川越(埼玉県川越市)の町並みと風俗を散歩します。

川越には、喜多院の手前、西小仙波町に、遊廓が存在しました。*1

喜多院へ通じ道路には、旅館だった建物があります。

同じ建物を側面から見たところ。

現在、食事処となっている建物。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.100-P.101

坂城の遊廓は、横町裏の天領時代の陣屋跡地に選定されました。*1

現在は、遊廓の痕跡は残っていません。

陣屋跡であることを物語る石垣(駅前の案内板より)が残っています。

遊廓の入口は、坂城駅側にもあって、駅からは斜めに板橋がかけられていました。夕方の列車の停車時には、娼妓たちが出迎えに、また朝方には客を送ってきて、駅の待合室はなまめかしい雰囲気が漂い賑やかでした。*1

【参考文献】

*1 中沢勇:坂城の宿場と遊廓(信濃書籍出版センター,1978)P.42,P.49-P.51

ロック座は、昭和22年にオープンし、23年よりストリップを開始し、昭和58年に休館となりますが、その後復活しました。*1

経営母体を替えながら、今でも同じ場所場所で営業を続けているストリップ劇場です。*1

昭和20年代に次々と造られた浅草のストリップ劇場は、浅草座や美人座などストリップ専門の小屋もありましたが、ロック座は、ストリップショー1時間半に軽演劇1時間という時間割を定めて演劇に力を入れていました。ロック座の初代軽演劇部門の初代座長は伴淳三郎でした。*2

女性は、割引です。

懐かしいアイスキャンディー売りの自転車がとまっていました。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の浅草(武揚堂,2007)P.37,付録地図

*2 堀切直人:浅草 戦後篇(右文書院,2005)P.207

国際通りから新仲見世通り方面へ入ったところに、大人のオモチャ屋さんがあります。

うっかりすると、通り過ぎてしまいそうですが、町並みにレトロな店舗が溶け込んでいます

「ビデオ」の看板。

ショウウィンドウ。品揃えが豊富です。

戸倉上山田温泉の南側のはずれに、温泉資料館があります。

温泉に関する貴重な展示品がたくさんあります。

当時の温泉の芸妓の展示コーナー

戸倉上山田温泉の芸妓の写真。

上山田温泉の西側に、大衆演劇場の「信州大勝館」があります。

この日も、昼、夜の2回、公演が行われていました。

この建物は、以前はストリップ劇場の「信州ロック座」でした。今でも看板だけが残っています。

ビルの屋上の大看板。「ヌード」と書かれた文字が見えます。

「思い出の町」は、戸倉上山田温泉の歓楽街の中心部です。

上山田温泉にカフェーができたのは昭和の初めですが、「思い出の町」は戦後にできた歓楽街です。売春婦は、戦後盛んになりましたが、現在は禁止されています。*1

売春防止法施行の影響は大きく、その翌年は客が3割減少し、約半数の赤線業者がしました。廃業した特飲店は、バーや飲食店、芸妓屋、ヌードショーホールに転業しました。*2

「喫茶スナック」のある路地。

路地を1本入ったところのスナック街。

【参考文献】

*1 乙部泉三郎,高野博夫:長野県戸倉上山田温泉のあゆみ(観光文化社,1960)P.85

*2 アサヒ芸能(1958.10.19)P.10-P.11

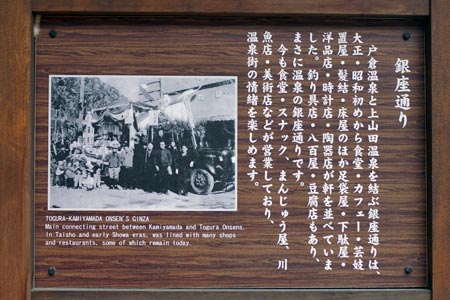

戸倉温泉の銀座通りは、千曲川寄りの戸倉温泉通りと上山田温泉本通り(温泉街のメインの通り)を結ぶ通りです。

上山田温泉本通り側には、「銀座通り」と書かれた通りの入口を示す看板があります。

銀座通りは、かつてカフェや料亭が建ち並ぶ花街でした。

上山田の芸妓屋は、銀座通りの「エビス屋」が始まりと言われています。*1

通りの随所に華やいだ雰囲気が見られます。

【参考文献】

*1 乙部泉三郎,高野博夫:長野県戸倉上山田温泉のあゆみ(観光文化社,1960)P.85

インターチェンジ沿いには、「ホテル京浜」以外にも数棟のホテルが立ち並んでいます。

複雑な形をした歩道橋の向こう側にホテルが見えます。

インターチェンジの南側。

人目をひく概観のホテル。

今回は、今井町(神奈川県横浜市保土ケ谷区)の町並みと風俗を散歩します。

戦後のモータリゼーションの進展に伴い、日本でもアメリカのモーテルを真似たホテルが道路沿いに建てられました。

日本初のモーテルは、石川県の「モテル北陸」であると言われていますが、「モテル北陸」はドライバーの休息を目的としたものであったため、本格的な日本初のモーテルは、横浜の東名高速道路のインターチェンジ近くにつくられた「モテル京浜(ニュー京浜)」でした。

ガレージ式ラブホテル。

入口を示す看板。

道路から見ると目立ちます。

住宅街の中にイスムラ寺院のモスクのようなドームが見えます。

広大の敷地と高級感あふれる豪華な外観。「モテル」と書かれた看板が見えます。

相模線の線路沿いにあります。

大通りからの入口を示す看板。

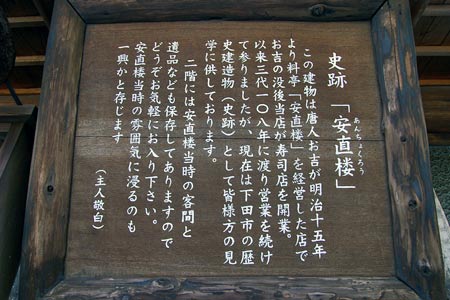

総領事タウンゼント・ハリスのもとへ侍妾(じしょう)として奉公にあがったお吉ですが、維新後は芸妓として流浪の果てに下田へ戻り、料理屋「安直楼」を開業します。

安直楼は、最初は盛況でしたが、次第にお吉の前歴などの風評をまき散らされて、客足が遠のき、2年後に廃業しました。

安直楼の後は、寿司店として営業していました。

現在、資料館としての営業は中止しているようです。

下田の弥次川界隈は、ペリーロードと名づけられて散策の小径となっています。ここは旧遊廓でした。

周辺には風情ある建物が残っています。

ペリーロードの中心部にある柳橋。

「ペリー提督遠征記」にもペリーロードは登場するようです。

飲み屋街※1 の中央にある細い隙間は、トイレへの入口です。

人がようやく通れる幅の通路を進むとトイレのドアがあります(写真右奥)。

トイレのドア。

手洗い場。

旧洲崎遊廓の敷地の電柱には、2種類のプレート貼り付けられています。

一つは「南海」、そしてもう一つは「遊園」です。

亀戸の私娼街だった亀戸遊園地(現在は住宅街)の電柱には、「遊園地」と書かれたプレートがありましたが、洲崎の遊園地も亀戸遊園地*1 と同じように、『大人向け遊園地』という意味の名前だったのでしょうか。

手書きの「遊園」のプレート。

「遊園」のプレートがあるのは、戦後復興したと言われる東半分のエリアのみです。西側半分側の電柱のプレートはすべて「仙印」と書かれています。

【参考文献】

*1 風俗散歩(亀戸):「遊園地」と書かれた電柱のプレート

遊廓内には、北東にお酉様(大鳥神社)、南東に椿森稲荷神社がありました。

このうち、椿森稲荷神社は、戦後、青木医院の西に再建されました。

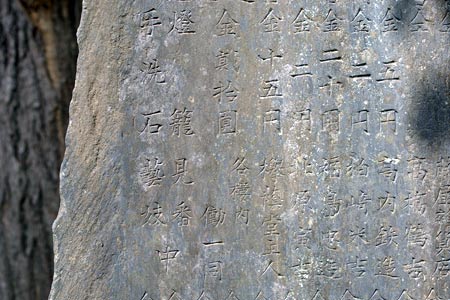

ここに、明治43年に建てられた記念碑があります。

碑の裏面の寄付人名簿に、「金二十円 各楼内働一同」とあります。新地の昔を知ることが出来る貴重な資料です。*1

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.242-P.246

明治41年頃、石橋町にあった竹沢楼、清水楼、柏木楼、小林楼、下材木町にあった新藤楼の五軒が下田町の田んぼの中にできた廓に移転させられました。遊廓は新地と呼ばれ、五軒の遊廓だけの”五軒町”が生まれました。はじめは、奈佐原からも一軒加わる予定だったので、それが実現していれば”六軒町”となっていたかもしれませんでした。*1

電柱には、「新地」と書かれたプレート。

新地の東側を流れていた木島用水は、現在は暗渠になっています。

新地の南側の通り。古い民家の建物が残っています。

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.242-P.246

東武日光線の新鹿沼駅近くの国道293号(例弊使街道)沿いは、鹿沼宿の本陣や脇本陣などが集まっていました。石橋町から下材木町にかけては、多くの旅籠屋(旅館)があって、なかには、飯盛女を置いて、売春行為をさせる遊女屋もありました。*1

大沢楼があった足利銀行鹿沼支店付近。*1

竹沢楼は、現在の合同タクシー付近にありました。*1

石橋町から下材木町方面を見たところ。

明治41年頃、現在の下田町二丁目付近に遊廓(新地)が建設されましたが、このとき、旧旅館街から、竹沢楼、清水楼、柏木楼、小林楼、新藤楼の五軒が移転したため、新地は、”五軒町”と呼ばれました。

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.179-P.182

旭遊廓跡地には、当時の面影を伝える残る古い建物がわずかに残っています。

古い建物は、西側の通りに残っています。

「売物件」の札の立つ古い建物。

花街の風情が残っています。

今回は、大垣(岐阜県大垣市)の町並みと風俗を散歩します。

全国遊廓案内*1 によると、大垣市藤江町には、旭遊廓がありました。*2

現在は、遊廓の面影は残っていませんが、遊廓の敷地らしい道幅の広い道路が南北に2本通っています。

「旭廊支」と書かれた電柱番号札。(「廊」ではなく、「廓」だと思われます。)

東側にもう1本の道路。

こちらの電柱番号札は、「旭廊東分」となっており、このあたりが遊廓の東側のエリアだったと考えられます。

同じ中部電力管轄の清水市でも、遊廓跡地に「廊」と書かれた電柱のプレートを見かけました*3。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.85 「全国遊廓案内」

*2 大垣市:大垣市史(大垣市,2009)付図「昭和12年大垣商工街図」

【参考記事】

*3 風俗散歩(清水):「廊」と書かれたプレート(2011.11)

遊廓跡地には、妓楼の面影を残す建物が残っています。

通りの南側には、吉富楼、月の家、常盤楼、開盛楼、大富楼の順で並んでいました。*1

唯一、当時の妓楼の屋号が残る開盛楼。位置も当時のままと思われます。

南側の中ほどにある建物。

北側に位置する束田タバコ・菓子店は、初期から存在しました。*1

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

草津新地の起源は、明治33年で、東(あづま)新地と呼ばれ、東横町の南、字小二俣の水田の地に形成されました。 草津新地の最盛期は、第一次大戦中の好景気の時期(大正8年前後)でした。当時の東新地の構成は、道路を挟んで貸座敷が合計16軒並んでいました。新地は、売春防止法が施行される昭和33年まで続きました。*1

「大日本職業別明細図」*2 によると、「遊廓」、「東新地遊事ム所」の記載があります。

中央の道路には、藤・しだれ柳の分離帯がありました。*1

吉冨楼があったあたり。

中央の道路がいかに広いかは、新地の周囲の道路の道幅が狭いことにより、実感できます。

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

*2 東京交通社:大日本職業別明細図.大津市他(東京交通社,1937)

桶屋町は、道路を隔てて東西に延びています。東の桶屋町は、昭和初期の建物が並ぶ住宅街となっています。格子の窓や、二階には木の手すりも多く残っています。*1

三代続く医者のお宅。*1

西の桶屋町は、遊廓があった柴屋町に接しているため、飲食店が軒を連ねています。建物には、昔、芸者置屋さんだった雰囲気が残っています。*1

桶屋町は、揚屋町として栄えました。遊客は、この揚屋へあがり、置屋から遊女を呼び出し、遊興を楽しみました。*1

【参考文献】

*1 大津の町家を考える会:大津百町物語(サンライズ出版,1999)P.62

南片町の妙法寺周辺には、スナックや料理屋が点在していて、色町の風情を感じます。

和風の佇まいがよく似合います。

「和風スナック」と書かれた料理屋の建物。

新しい建物ですが、こちらも「和風スナック」と書かれています。

長浜遊廓は、長浜町字南片町にありました。*1

大日本職業別明細図*2 によると、このあたりが南片町で、この付近には、遊廓事務所もありました。

風情のある通り。この通りの奥には、「みゆき」「弥生」「かをる」「シルバー」「美知子」「多恵」などの店が入る「東仲見世」*3 という名の飲み屋街の建物がありましたが、現在は取り壊されて更地になっています。

「高崎屋」という旅館の建物。「全国遊廓案内」*1 によると、同名の屋号の妓楼がありました。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.117 「全国遊廓案内」

*2 日本交通社:大日本職業別明細図 長濱町(日本交通社,1936)

*3 日本住宅地図出版:長浜市(日本住宅地図出版,1980)P.61

今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

歌舞伎町公園前の通り。飲食店などが入る雑居ビルが建ち並んでいます。

「美少女戦士コスプレエンジェル」。風俗店と思われる看板ですが、それらしき店舗はすでにありません。店舗が閉店した後に看板だけが取り残されたようです。

「リボンの騎士」、「セーラームーン」などの「戦闘美少女」は、わが国固有の表現ジャンルで、アニメ系コスプレ風俗が一部で流行りました。*1

1Fにパチンコ店が入るビル。ビルの角の上部に「ローラン」と書かれています。

ノーパンしゃぶしゃぶの店として有名だった「ローラン」。現在は看板だけが残っています。

【参考文献】

*1 斎藤環:戦闘美少女の精神分析(筑摩書房,2006)P.8,P.80

川反には、たくさんの風俗無料案内所があります。

無料案内所は、大町五丁目に集中しています。

三丁目橋を渡ってすぐのところにあるすずらん通り。

かつては、この場所に秋田市料亭会館の建物があり*1、花街の中心地とも言える場所でしたが、現在は、無料案内所に建て替わっています。料亭での宴席が中心だった時代から、バーやキャバレーなどの飲食店中心の時代へ変わってきたこを物語っています。

横町通りにある無料案内所。写真の右側がソープランド街の入口です。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:秋田市(日本住宅地図出版,1980)P.48

現在、秋田市料亭組合に加盟している料亭は、志田屋、濱乃家、あきたくらぶ、川寿、銀なべ、いくよ、東光くらぶ、松下、かめ清、の9店があります。*1

そのうちの1軒「濱乃家」が川反通りにあります。

料亭「濱乃家」。

門柱に「濱乃家」の屋号。

川反の殷賑を支えるエネルギーを感じる空間です。

【参考文献】

*1 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.9

今回は、秋田(秋田県秋田市)の町並みと風俗を散歩します。

秋田市川反(かわばた)は、古い歴史を持つ市民遊興の地として、全国的に名声が轟いています。*1

川端(川反)は、秋田市内の旭川の岸に芸者屋・料亭等軒を並べた一廓にあって、元は米町にあった遊廓と一緒だったのが、明治20年頃の大火の際、遊廓は市街外れの南鉄砲町に遷され、芸者屋は分離して旭川橋畔川端に移ったものです。*2

二丁目橋交差点を渡った川反通りの入口にあたる歩道脇に、「川反さいぐきたなあ」(=川反へようこそ)」と書かれた大きな行灯(あんどん)が設置されています。

川反芸者は、純粋な秋田っ子でなければならず、それ故、子供の頃から養子入籍をさせて舞妓に、舞妓から芸妓に仕立て上げ、移入はほとんど無かったことから、舞妓が多いのが特色で、特有の「川端情緒」なるものが醸し出される原因の一つはここにありました。*2

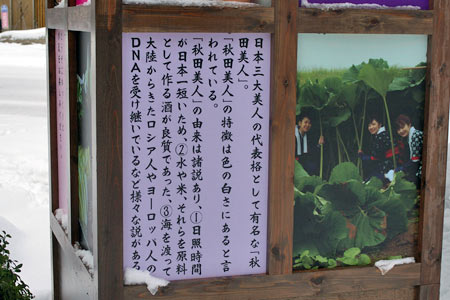

「全国花街めぐり」の著者の松川次郎さんは、秋田美人と川反芸者について、「新潟から秋田、津軽に一大美人系があり、色白く皮膚は滑らかで頭髪が美しく、性格はしとやかで東京風のおきゃんな面白い芸者は稀であるが、情合は甚だ濃厚。」*2 と述べています。

【参考文献】

*1 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.8

*2 松川二郎 著:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.708-P.717

土崎港、新柳町に遊廓が置かれることが許可されたのは、文政4年(1821年)で、文政7年頃には揚屋が12軒もありました。新柳町の最も繁栄したのは明治の中期で、同25年以降になると、港に和船が入らなくなって景気が急速に後退しました。*1

新柳町があったのは、現在の土崎港南二丁目あたりでした。*2

土崎の花街は、いまのスーパーのジャスコのある所にあって、検番、置屋もあって賑やかでした。*3

現在、花街があったあたりは、住宅街となっていて当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 佐藤清一郎:秋田県遊里史(無明舎出版,1983)P.219-P.222

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.69

*3 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.19

今回は、土崎(秋田県秋田市)の町並みと風俗を散歩します。

土崎は、古くから秋田第一の貿易港で、雄物川の河口あたりは、物資の集散地として繁栄しました。藩政期には、稲荷町の裏通りは、多くの揚屋まがいの宿があって、多くの”浜女(私娼)”を抱えて、金遣いの派手な船乗りを相手に束の間の春を売る歓楽街となっていました。*1

文政4年(1821年)、正式な遊廓は新開地の新柳町と定められましたが、その後も稲荷町は公然たる私娼の町として栄え、昭和初期には、8軒の料理屋に40人ほどの酌婦がいました。*2

道路沿いに、妓楼風の建物があります。*2

風情のある2階部部分。

【参考文献】

*1 佐藤清一郎:秋田県遊里史(無明舎出版,1983)P.219-P.222

*2 新人物往来社:歴史の中の遊女・被差別民(新人物往来社,2006)P.286 木村聡「秋田紀行 遊廓後跡を訪ねて」

船川港のあけぼの町(通称奥町)には、飲食店が道の両側に軒を連ねて立ち並び、その一角に十指に余る二階建て作りの料理屋(割烹といった)がありました。そこで働く女中の中に「女郎」と言われる女が居て、当時入港の多かった貨物船の乗組員や近郊近在の若者達の遊び場所として繁昌を極めました。*1

若者が奥町へ行って遊ぶことを山羊買いと言いました。1

一説には、昔は山羊という動物は珍しく、それが何処かで山羊が飼われていたので、若者達がそれを見に行くと称して、実際は船川のあけぼの町へ遊びに行ったことから「山羊買い」と呼ばれたという説があります。1*2

根っからの山羊買い好きの人は、二~三日は「いつづけ」たそうです。*1

旧町名の名残でしょうか。「あけぼの」という店名の店がありました。

【参考文献】

*1 佐藤尚太郎:漁村風土誌(秋田文化出版社,1984)P.86-P.88

【参考記事】

*2 風俗散歩(男鹿):船川

名瀬市街の国道沿いの大島高校前のバス停近く。

目立つ黄色の建物です。

ビデオシアター名瀬。

アダルトDVDも販売されています。

名瀬の「ヤンゴ」は、旅人の憩いの場所として長い間愛されてきた名所です。「ヤンゴ」というのは、「屋仁川」の方言読みで、もとは川の名前でした。名瀬の料理屋は、はじめは町の中心部にありましたが、料理屋が町の中にあるのは風紀上よくないという理由で、明治44年、屋仁川通りへの移転通達が出されました。*1

現在、屋仁川(ヤンゴ)通りには、ピンク色のゲートができていて、「やんご生誕100年記念」*3 と書かれています。

戦前まで名瀬では、料理屋のことを「ヅリヤ」と呼んでいました。「ヤンゴ」は屋仁川全体の名称で、「ヅリヤ」は料理屋そのもを指す言葉でした。男たちは、「ヤンゴに行こう」という言い方をし、女房たちは「ヅリヤウナグのところか」などという言い方をしました。屋仁川の女(ウナグ)のことを「ヅリヤウナグ」と言ったのは、沖縄、奄美に徳川時代からいた「ヅレ(遊女)=沖縄では尾類(じゅり)とも言う」をあとで出現した屋仁川の酌婦に対して呼び名にしたものです。*1

「ヅレ」の本来の能は、歌舞をもって各地を巡り、アソビ(歌三味線の酒宴)の庭に列なることでしたが、大正時代中期に「ヅレ」は姿を消し、彼女たちに代わって、名瀬、古仁屋のヤンゴー地域に巣食う酌婦が出現しました。*2

昭和二十二、三年頃のヤンゴの料理屋は、屋仁川通りの道筋の東側の方に多く散在していました。*1

今の園田商店のところの四辻を右折したあたりが料理屋街の中心地でした。*1

【参考文献】

*1 草戸寥太郎:ヤンゴ物語(屋仁川通り物語)-三味線(サンシン)と酒(セー)と女(ウナグ)の情景(奄美協同印刷,1997)P.7,P.16-P.25,P.56

*2 金久正 著:奄美に生きる日本古代文化.復刻(南方新社,2011)P.134

【参考URL】

*3 観光ネットワーク奄美:奄美便り「やんご生誕100年祭 大やんご祭り」

新地への入口があった路地*1 は、当時の雰囲気が保たれています。

赤線跡の建物。*2

白と黒のコントラストが美しい建物です。

向かい側の和風の建物。

【参考記事】

*1 風俗散歩(琴平):新地への入口

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002)P.89

琴平新地は、一般の民家や旅館に隣接していて、塀や柵に囲まれることはありませんでした。

しかし、参詣者用に2か所の入口が設けられていて、そのうちの1か所にはアーチが建てられ、「新地入口」と書かれた傘のついた電気がぶらさがっていました。そのアーチの支柱は今も残ります。*1

旅館脇に支柱の一部と思われる痕跡が残されています。

もう一つの新地への入口は、現在の新町商店街の中ほどにありました。*1

【参考文献】

*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」

表参道をそれて裏小路に入ると、ソープランドやスナックが散在する一角が出現します。

このあたりは栄町と呼ばれ、今でこそ人通りは少ないが、数十年前までは琴平屈指の盛り場として賑わいを誇り、現在の表参道沿いをすら凌駕していました。賑わいの理由は、参詣者の目当ての一つである遊廓があったためです。*1

昭和33年の売春防止法施行以降、遊廓の歴史は閉じましたが、その後も跡地は、ソープランドやバー、スナックが散在する「夜の街」という性格を現在も持ち続けています。*1

栄町の西側を流れる金倉川から見ると、川沿いにソープランドの建物が連なる景観に驚かされます。

【参考文献】

*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」

今回は、琴平(香川県仲多度郡)の町並みと風俗を散歩します。

琴平には、山腹の社殿までの石段の数の多さで有名な金刀比羅宮、通称「こんぴらさん」があります。

表参道には参詣者が常に往来し、それに面して大型旅館・ホテル、参詣者向けの土産物屋が並びます。

古い門前町としての琴平の遊廓は、金山寺町(現在の通町、小松町)にあって、茶屋、賭場、富くじ小屋、芝居小屋などが建ち並ぶ遊興の地でした。しかし、一般の商店や旅館との混在は風俗上有害であるという理由から遊廓は明治33年(1900年)に、現在の栄町に移転され、新地と呼ばれることになりました。*1

金山寺町は、色街という性格は失いましたが、「琴検」と通称された芸妓検番が置かれ、娯楽の地として賑わいを続けましたが、時代の推移とともに衰退し、昭和56年(1958年)に検番も廃止されました。*1

地元の方の話によると、最後に検番があったのは、現在の饅頭屋の「灸まん」がある場所でした。

【参考文献】

*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」

下津井港に北前船がくるようになったのは、18世紀後半からで、秋になると何十艘という船団を組んできたので、これを迎える港町はてんてこ舞いの忙しさでした。北国の船頭をもてなすために地元の遊女のほかに他の港から応援を求めたり、港の素人娘をかり集めたりしました。*1

下津井の花街は、祇園神社の裾野の西町付近にひろがっていました。*2

「下津井懐古」*1 に掲載されている元遊廓と思われる木造三階の建物。

西町の奥の道がカーブするあたりに建っています。

【参考文献】

*1 中西一隆,角田直一:下津井懐古(手帖舎,1989)P.42,P.64-P.65

*2 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.345 「下津井の都市構成図」

日比には、所々に古い町並みが残っています。

元妓楼の栄楼と思われる建物。*1

二階部分に手摺のあります。

遊廓の面影を残す和風建築です。

【参考文献】

*1 山田平次郎:日比町住宅明細圖(備讃民報社,1935)

「千日前商店街」は、南北に連なる長大な岡山表町商店街の一部で、その南端に位置します。

「千日前商店街」のアーケードが尽きるあたりに、「岡山日活」があります。

成人映画のポスターが貼られた解りやすい店構えです。

シニアは900円と良心的な価格設定です。

中島に遊廓の許可がおりた時期につきては諸説ありますが、中島にあった宿屋が料理屋となり、そこの仲居などが芸者の鑑札を貰ったことなどが混線して明治6年頃に遊廓の許可になったと言われています。*1

東中島・西中島には、現在も遊廓の遺構と思われる建物が残っていて、中でも西中島には、当時の雰囲気が残されている一画があります。

入口に屋号が残る建物。

道の両側に建物が並んでいます。

【参考文献】

*1 岡長平:色街ものがたり(日本文教出版,1969)P.60

大正12年、国鉄烏山線が開通し、それに伴う交通量の増大により烏山旭遊廓は全盛期を迎えました。同年代の宇都宮の亀遊廓、栃木の合戦場遊廓とならんで県内で2、3位を争う繁昌ぶりでした。*1

旭遊廓は通称「烏山の新地」と呼ばれていました。*1

新地の近くにある踏切なので、「新地踏切」と名づけられたようです。

忘れれらた郷土史*1 によると、「旭遊廓の大門の位置は、JR烏山線踏切すぐの東側にあった。」と書かれていますので、このあたりから大門が見えたのだと思います。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.99,P.102

旭遊廓の開設初期の道路は、妙光寺の南に通じる街道を東に入る道を行くか、福田川寿司店の北側を東へ抜ける道しかありませんでした。*1

この不便さから、新道路の開通が計画され、現在の妙光寺前から旭遊廓への道路が開通しました。この道路の開通によって旭遊廓の店構えは一変し、烏山旭遊廓の名は遊廓先進地であった喜連川、黒羽、太田原などをしのいで関東一円に宣伝されていきました。*1

旭遊廓の地(現在の初音15,16,17の一画)は、今でこそ南北に通じる道路が出来たためにその痕跡は留めていませんが、北は稲荷崖に対面した崖になっており(写真の方向)、南側も福田川が底流する崖、東側も崖という三方が崖に囲まれた土地でした。*1

現在は、遊廓の面影はありません。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.87,P.95-P.97

木屋町の繁華街に「ビデオ試写室」の看板があります。

看板のある場所の路地の入口には、SMフェティッシュクラブの看板。現在は廃業した店舗の看板だけば残されているようです。

フェティッシュクラブの看板。

路地の奥に光る「ビデオ試写室」の看板。

今回は、先斗町(ぽんとちょう、京都市中京区)の町並みと風俗を散歩します。

先斗町は、鴨川と高瀬川の間の細長い地域にある花街です。「ぽんと」の語源は、この細長い土地の先の方(鴨川に面した側)ばかり家が建って西の方はノッペラボーだったので「先斗(ばか)りの町」と言われ、いつか音読みで「せんと町」さらになまって「ぽんと町」と呼ばれるようになりました。遊廓としての先斗町の歴史は、永宝2年(1674年)にさかのぼります。最初は宿屋が多く、その飯盛女が時に旅客と戯れ、やがて求めに応じて体を売るようになり遊所が形成されました。*1

四条通りの鴨川西詰の交番横に「先斗町」と書かれた看板があります。ここからずっと北に延びているのが先斗町通りです。*2

通りは狭く、肩が触れ合う風情です。

通り沿いに、先斗町の花街が広がっています。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.92-P.94

*2 太田達,平竹耕三:京の花街(日本評論社,2009)P.184-P.185

宮川町の花街には、数軒のラブホテルが隣接しています。祇園の安井神社周辺のラブホテル街*1 と同様、花街の待合から転業したのかもしれません。

宮川町の花街の北端にあたる宮川筋三丁目の交差点にラブホテルがあります。(写真左)

鴨川に面した宮川筋二丁目。和風の料理屋の建物の隣はラブホテルです。

ホテル「と、いうわけで。」 。

80年代の後半から、新築ホテルは、とてつもない発想の店名をつけることが流行しました。

「ひっくりかえったおもちゃ箱」(久留米市)

「と、いうわけで。」「イポパパラニ」(京都市)

「G7」(新宿区)

「風がはこんだ物語」(大阪市)

「勉強部屋」(奈良市)

「よい子CLUB」(千葉市)

「かぼちゃの馬車」「風クラブ海がすき」「ぶたぶた子ぶたのぶー」(泉大津市)

「そしてちゃぺる物語」「いねむりのネコ」(堺市)

「ちゅういんがむ」(滋賀県)

「南風のトレーナー」(奈良県)

「ゴジラの花束」(加古川市)

「24℃」(香川県)

などの変わった名のホテルが出現しました。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(祇園):安井神社周辺のラブホテル街(2011.12)

【参考文献】

*2 近藤利三郎:なつかしの関西ラブホテル60年裏のうらのウラ話(レベル,2006)P.182-P.184

宮川町は、もと”男色”の街でした。寛永6年(1629年)、遊女歌舞伎が禁止されると若衆歌舞伎が脚光をあびるようになり、宮川筋に若衆の宿が軒をならべ始めました。若衆とは12歳から18歳くらいまでの元服前の美童のことです。若衆歌舞伎の興行で出演する美少年は、終演ともなれば客に呼ばれて座敷へ出向き、酒宴のとりもちなどをやっていましたが、”売色”に転じることもありました。*1

この美しい若衆たちが、歌舞伎の女形の起こりであると言われています。*2

現在の宮川町は花街で、2007年1月現在、お茶屋37軒、芸妓40人、舞妓28人を擁しています。*2

夜になると艶めかしい雰囲気に包まれます。ときおり、三味線の音色が漏れ聞こえてきます。

鮮やかな照明の演出です。

入り組んだ路地にもお茶屋が並んでいます。

【参考文献】

*1 渡会恵介:京の花街(大陸書房,1977)P.232-P.239

*2 相原恭子:未知の京都(弘文堂,2007)P.56

祇園新橋通りに、お茶屋さんの信仰を集める辰巳稲荷神社があります。

石柱には、花街の関係者と思われる名前が掘られています。

朱の鳥居と玉垣が、統一的な通りの景観にメリハリをつけて引きしめています。*1

近くの巽橋で舞妓(のモデル?)さんが記念撮影を行っていました。

【参考文献】

*1 京都新聞社:新・都の魁(京都新聞社,1989)P.42

安井神社周辺には、ラブホテル街が隣接しています。鳥居をくぐって参道を歩いているとすぐ脇がラブホテルです。

北側の鳥居を出ると東側にラブホテル街が連なっています。

待合か料理屋だったと思われる和風の建物の両脇はラブホテルです。

大正期以降、安井神社周辺には雇仲居(やとな)が出入りする貸席街が存在していました。雇仲居については、織田作之助の小説「夫婦善哉」や「それでも私は行く」に描かれていて、雇仲居の仕事は「宴会でお酌をするだけ」「芸もいらない」というのが条件で、「明かし」と称される泊まりがありました。*1

このようにして発展した京都の貸席(待合)ですが、「馴染み客だけの利用を待っていては効率が悪い」と、いち早く同伴ホテルに転業したのが、安井のホテル街の前身でした。*2

【参考文献】

*1 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.206-P.208,P.251

*2 近藤利三郎:なつかしの関西ラブホテル60年裏のうらのウラ話(レベル,2006)P.31-P.34

今回は、祇園(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

八坂神社の南楼門から始まる下河原通りには、高級料亭や料理旅館が並びます。

慶長10年(1605年)、北政所(きたのまんどころ)が夫の豊臣秀吉の菩提を弔うために高台寺を創建、舞芸に達者な女性がこの地召し出され、のちに下河原遊廓となりました。下河原遊廓は、明治に廃絶しましたが、現在もこの界隈に料亭、旅館が多いのはその名残です。*1

下河原の舞芸者は、白拍子の流れを汲む者たちで、彼女たちは高台寺の家来の扱いを受け年貢などは免除されていました。*2

下河原通りの中間あたりに、石塀小路の入口があります。

お茶屋、料理旅館、料亭、スナックなどが建ち並ぶ路地です。石畳の道は風情があります。

この小路の誕生は大正初期。石原裕次郎ら芸能界、歌舞伎役者、医師、室町の旦那らが出入りしました。*1

【参考文献】

*1 小学館:ビジュアル・ワイド京都の大路小路(小学館,2003)P.266-P.267

*2 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.145

五条会館の近くにある落ち着いた感じの洋風の建物。

側面には、アールデコ調の丸窓がデザインされています。

路地に入ったところにある洋風の旧お茶屋さん。

幾何学的なデザインが施されています。

国道1号線沿いの五条大橋のたもとから脇道を入ると五条会館(旧五条楽園歌舞練場)があります。

現在は、さまざまな催し物に活用されています。

異空間に迷い込んだような静けさが広がります。

3階建ての壮大な木造建築。

今回は五条(京都市下京区)の町並みと風俗を散歩します。五条の風俗散歩は、2006年5月に引き続き、今回で2回目です。

2010年10月28日と11月18日の二度に渡る京都府警による一斉摘発ですべてのお茶屋(ちょんの間)が休業しました。現在は、五条楽園の看板や案内図が撤去され、再開の目処はたっていません。*1

以前は、このあたりに「五条楽園」と書かれた大きな看板があり、五条楽園の入口であることを示していましたが、その看板が無くなっています。

支柱があった場所には、コンクリートで穴を埋められ痕跡が残されています。

ここにあった「五条楽園」の大アーチも撤去されていました。

上の口橋の脇にある支柱の跡と思われる痕跡。

【参考記事】

*1 ズバ王(vol.99 2011.4.9)P.264-P.265「京都五条楽園も終焉か」

総武線の高架沿いに、お城のラブホテルがあります。

城郭を模したラブホテルの特徴である「狭間胸壁」(兵士が身体の一部を隠したままで射撃したり戦ったりするための隙間)と「張り出し狭間」(持ち送り支持構造の間に開いた床の開口部から攻撃者に向かって岩石を落とすための穴)がしっかりとデザインされています。*1

城郭を模したラブホテルの3つ目の特徴である「小塔」(狭間胸壁の上に、建物の外周に沿って不規則に配置されている円錐形の屋根を頂く構造物)はありません。

屋上には、「狭間胸壁」がデザインされています。

窓には、像と欄干。

【参考記事】

*1 風俗みちくさ 「中世の城郭を模した風俗建築(その1:ラブホテル建築の場合)

西船橋でよく見かける18歳未満入店お断りの看板。店の名前は書かれていません。

このビルの4階に店があるようです。

駅前の商店街から西へ延びる通り。

別の場所にも同様の看板。デリヘルの紹介所でしょうか。

西船橋駅前の商店街裏の路地。

錆びついた「個室マッサージL」の看板があります。現在、「ファッションヘルス」もしくは単に「ヘルス」と呼ばれている業態は、当初は「個室マッサージ」、「ファッションマッサージ」などと呼ばれていました。

正面へ回っていると、「個室マッサージL」らしい店舗は無く、どうやら看板だけが残っているようです。2階に大看板の跡があるので、店舗は2階にあったのかもしれません。

1985年(昭和61年)、新風営法の施行により、キャバレーなどの従来の風俗営業から、個室付浴場(ソープランド)、ストリップ劇場、個室ヌード、個室マッサージ、ラブホテル、レンタルルーム、ポルノショップなどが「風俗関連営業」に区分され、営業時間は、午前0時閉店に規制され、客引きも取締の対象となったため、業者は大きな痛手を被りました。ところが、個室マッサージだけが増加という珍現象が起きました。新法で認知されたことにより、業者がそれ一本に絞り込んだ結果でした。*1

【参考文献】

*1 広岡敬一:戦後性風俗大系(朝日出版社,2000)P.339-P.342

今回は、西船橋(千葉県船橋市)の町並みと風俗を散歩します。JR西船橋駅前にランドマークのようにそびえている早稲田予備校西船橋校の手前にキャバレービルがあります。

キャバレービルは、駅前のメイン通りにあります。

キャバレーなどが入居する総合レジャービルです。

2Fフィリピン、3Fロシア、4F日本...フロア毎に国が分かれています。5Fは麻雀、6Fはカラオケです。

清水の遊廓は、元は江尻志茂町(現在の清水銀座商店街)にありましたが、都市計画のために大正15年10月、巴川畔(現在の巴川橋際)に移転しました。*1

写真は、巴川橋から遊廓があった方向を見たところ。

昭和11年の市街図*2 には、現在の元城町の巴川橋の近くに「遊廓」と記された場所があり、その場所には、1本だけ幅の広い道路があります。この付近が遊廓のメインの通りだったのかもしれません。

1978年の住宅地図*2 によると、この付近には、八千代旅館、玉泉旅館など、数軒の旅館が建っていました。

電柱には、「廊」と書かれたプレート。遊廓の「廓」であればここが遊廓であったことの状況証拠となりうるのですが...

【参考文献】

*1 郷土出版社:清水いまむかし(郷土出版社,1987)P.29

*2 山田金十:清水市全図並都市計画街路網(山田金十,1936)

*3 日本住宅地図出版:清水市(日本住宅地図出版,1978)P.76

環状7号線の道路沿い。

大人のおもちゃの店があります。

店名は「おしどり」。仲の良い夫婦をイメージしたのでしょうか。

看板の色と同じ黄色のシャッターは閉じられたままです。

大正時代、足尾銅山が全盛だった頃、渡良瀬川の川を渡った向原地区に、遊廓の「斎藤楼」がありました。

江戸・明治の吉原のような籬(まがき)のある遊廓は、足尾では「斎藤楼」1軒だけでした。*1

大正2年(1913年)発行の足尾全体の鳥瞰図「足尾銅山全圖」*2 には、渡良瀬川の崖の上に張り出すように斎藤楼の建物が描かれています。

大正5年(1916年)発行の足尾町商業案内便覽圖*3 に「斎藤楼」の位置が記されています。現在の足尾橋の約100m下流のこのあたりに橋があり、遊廓はこの道を進んで右へ入った高台にありました。

遊廓があった向原地区は、現在は住宅地になっています。

向原地区の全景。

【参考文献】

*1 三浦佐久子:足尾万華鏡(随想舎,2004)P.151-P.152

*2 森田淳:足尾銅山全圖(1998,森田淳) 大正2年発行の足尾銅山全圖の復刻版

*3 足尾商業案内便覽圖復刻委員会:足尾町商業案内便覽圖(足尾商業案内便覽圖復刻委員会,1992) 大正5年発行の足尾町商業案内便覽圖の復刻版

足尾銅山全盛時代には30軒からの妓楼がありましたが、大火で全滅し、その後は、芸者とダルマ(私娼)が生まれました。*1

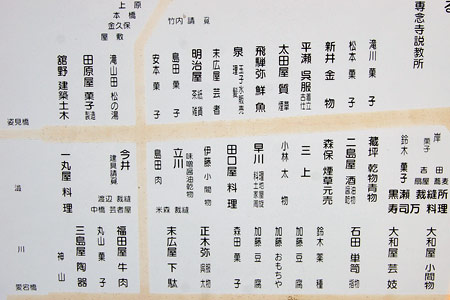

通洞駅前の案内板には、「明治40年発行 栃木県営業便覧」による松原地区の町並みが掲載されていて、地図には、「末広屋 芸者」「大和屋 芸妓」「中橋 芸者屋」などの記述があり、この一帯が花街だったことがわかります。

芸者屋の末広屋があったと思われるあたり。

見番に籍を置く芸妓たちは娼婦ではありませんでしたが、鉱山の町という場所柄だけに芸妓一筋に貫いたという話はあまりなく、お座敷の宴会が終わったあと、懇ろになった芸妓と奥の小座敷にしけこんで、交わりをしました。数年前に火事で焼けてしまいましたが、姿見橋近くの割烹旅館「一丸」の奥の方にも小座敷がいくつもありました。*2

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂, 1929)P.214-P.215

*2 三浦佐久子:足尾万華鏡(随想舎,2004)P.151-P.152

江戸時代の初期、富山の色町は、飯盛女が許可されていた旅籠町、自然発生的にできた岡場所の稲荷町、北新町の3か所でした。1841年(天保12年)、旅籠町の妓楼をすべて北新町へ移したことから北新町は城下最大の色町となりました。*1

その後、北新町は、維新を迎えて誕生した桜木町*4 に一部が移ったため、ややさびれましたが、それでも桜木町につぐ繁栄を保っていました。しかしここもすっかり町なかに取り囲まれ、なにかと悪影響が出てきたので、1895年(明治28年)、富山県庁はこの色町を清水町に移転することを命じました。*1

清水田んぼを埋め立てて作られた東新地(あずましんち)は、南町、仲の町、北の町と三筋の町に区画され、東廓(ひがしのくるわ)とも呼ばれました。桜木町から移った妓楼もあって、桜木町をしのぐ不夜城になりましたが、規模の小さいものがほとんどで、格式のある妓楼はみな桜木町に残りました。そこで必然的に、桜木町は芸をうる芸妓本位を特色にし、東新地の方は、からだを売る娼妓本位を特色とし、ふたつの廓はそれぞれの特色を分け合いながら発展をつづけました。*1

「いたち川流域に繁栄した戦前の町並」*2 を見ると「加賀屋」、「楽園」など、現在の料亭の屋号が記されています。村田屋は、東新地の頃から営業しているそば屋さんです。

料亭「川柳」。*2

阿部定事件(昭和11年に起きた猟奇的殺人事件)の犯人の阿部定は、事件発生の約10年前、この東新地の平安楼という芸妓屋で働いていました。*3

【参考文献】

*1 坂井誠一:わが町の歴史・富山(文一総合出版,1979)P.179-P.183

*2 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004) 付録の地図,P.276

*3 堀ノ内雅一:阿部定正伝(情報センター出版局,1998)P.60

【参考記事】

*4 風俗散歩(富山):桜木町

キャバレーやスナックがひしめく桜木町の歓楽街には、無料案内所がたくさんあります。

ピンクや赤の派手な装飾の店舗があちこちにあります。

スナック、キャバクラ、クラブ、デリヘル。業種は多彩です。

こちらは、落ち着いたモノトーンの配色。

明治維新後、桜木町に新しい色町が誕生しました。当時魚津にあった新川県庁は、風俗取締りと文教上の理由から、市内各所にある色町を一か所に集めることを考えました。適地を物色して。目を付けたのが当時廃城となり遊休地となっていた、富山城東の出丸跡でした。*1*2

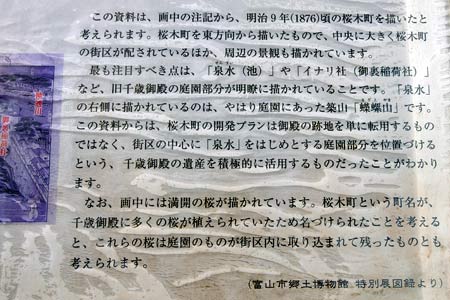

現在の桜木町の歓楽街の中心部に、桜木町の歴史を説明した案内板があります。富山市郷土博物館の特別展図録に掲載された資料「越中之国富山桜木町一覧」の絵図の説明書きとして、桜木町の歴史が解説されています。

この説明にあるように、千歳御殿(東の出丸の隣にあった旧富山藩主前田利保の隠居所)の庭園部分の景観を活用して桜木町の色町がつくられました。

1872年(明治5年)に県の命令で、芸娼妓・貸座敷のたぐいはここへ移されました。

現在は、ネオンきらめくキャバレー街となっています。

【参考文献】

*1 坂井誠一:わが町の歴史・富山(文一総合出版,1979)P.179-P.183

【参考URL】

*2 富山市郷土博物館:富山城址の変遷 (3)東出丸・千歳御殿の解体

大正3年、それまで鴨川町などにあった遊廓を移転して旭新地ができました。眺望絶佳の地に貸座敷が17軒の他、料理屋がありました。*1

旭新地があった場所は、日本カーバイド工業の敷地に隣接した海岸の近くのひらかれた街路の形の場所です。*2

昭和30年の魚津市街の地図*3 には、「新地」と表示された正方形の街路の一画があります。

木造家屋が道路の左右に並んでいます。

「新地」と書かれた電柱のプレート。

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.409-P.410

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.123-P.124

*3 魚津市(魚津市,1955)

電鉄魚津駅前の現在の新宿と呼ばれている界隈は、魚津の中心的な商店街です。

駅前の路地に、飲み屋横丁には、昭和の雰囲気が残っています。

写真の奥に見えるのは、富山地方鉄道の高架です。

全国花街めぐり*1 によると、魚津の花街は、旧町名で、田方、東小路、本江町にまたがった区域にありました。このうちの田方は現在の新宿のあたりでした。

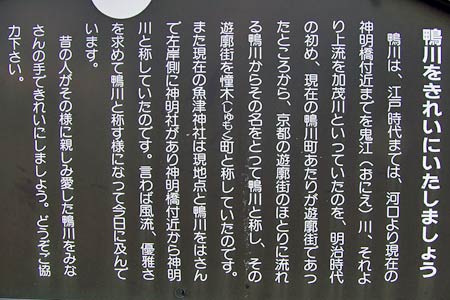

魚津市内を流れる鴨川の周辺には飲食店が建ち並んでいます。

「全国花街めぐり」*1 に「五六十年前大町の船着場(港)から轉じて馬場、鴨川の両町に一廓をなす...」という記述がある通り、現在の鴨川町あたりは遊廓街でした。

鴨川沿いに設置されている案内板によると、京都の遊廓街のほとりに流れる鴨川からのその名をとって鴨川と称し、その遊廓街を(京都のそれにちなんで)撞木町と称していました。

鴨川沿いには、現在もスナックが建ち並んでいます。

鴨川町の遊廓は、大正3年に旭新地へ移転しました。*1

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.409-P.410

福井には、栄新地という赤線がありました。場所は、現在の有楽町付近です。*1*2*3

現在は歓楽街の面影はなく、バーが1軒あるのみです。

閑静な住宅街。

1970年の住宅地図*4 を見ると、この通りの両側にバーやクラブ、旅館などが建ち並んでいています。赤線廃止後もしばらくの間は歓楽街だったようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.131 「渡辺寛 よるの女性街・全国案内版」

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.74 「福井市街全図」

*3 福井市:福井市史.資料編 別巻(福井市,1989) P.222-P.223 福井市街図・福井市都市計画予定図

※福井市街図・福井市都市計画予定図には、古い道路と都市計画後の道路が重ね合わせて示されているので、現在の場所を推定することができます。

*4 善隣出版社:福井市(善隣出版社,1971)

「飛田本通り商店街」を南へ行くと「飛田本通り南商店街」です。

「紳士の社交場」の看板があります。

現在は営業していないようですが、昔懐かしいアルサロがあります。

看板も凝っています。

新世界は、明治36年の勧業博覧会の会場跡地を再開発して誕生した街ですが、事業を担当した大阪土地建物株式会社は、当時の大阪随一の盛り場だった千日前に勝るとも劣らない歓楽街を作ることを目的とし、劇場・寄席、料理店、旅館などの建設に力を入れた結果、街全体が紅街化しました。*1

「新世界全圖」*1 によると、この付近は当時「いろは小路」と呼ばれた場所で、ここには南陽演舞場がありましたが、現在は、映画館の国際劇場となっています。

現在ではほとんど見られなくなった絵看板がここでは健在です。

アール・デコ建築を思わせる洋風の建築です。

地下は、成人映画専門です。

【参考文献】

*1 水内俊雄,加藤政洋,大城直樹:モダン都市の系譜(ナカニシヤ出版,2008)P.174-P.180

今回は、新世界(大阪府大阪市浪速区)の町並みと風俗を散歩します。

通天閣のすぐ横にある芝居小屋の「浪速クラブ」は、わずか百席ほどの小さな劇場で、その外形は中世の河原に建てられた芝居小屋に似ています。明治維新以降の都市計画の進展につれて、近世の遊芸民が集住していた地区が次々に解体され、遊芸民は姿を消しましたが、唯一、その面影を残しているのが、いわゆる「大衆演劇」の芝居集団といえます。現在でも30数組の一座が全国を旅して回っています。*1

昼と夜の2回公演で、演目は日替わりなので、一か月の興行でざっと60本の出し物を演じるわけで、台本はすべて座長の頭の中にあって脚本は文字化されておらず、新作もぶっつけ本番です。*1

料金も格安で1200円。最後の総踊りの一時間半だけなら600円です。*1

この日は、愛京花「長谷川武弥劇団」の公演。芝居小屋の演目といえば、各地を渡り歩く博徒・侠客を 主人公とした人情話などが一般的ですが、この日の演目は、お笑いモノでした。

【参考文献】

*1 沖浦和光:旅芸人のいた風景(文藝春秋,2007)P.8-P.11,P.232-P.236

今回は、天王寺(大阪府大阪市天王寺区)の町並みと風俗を散歩します。

天王寺駅から北側を見ると、目に入るのが茶臼山のラブホテルの建物です。

中でもひときわ目をひくのがこの天守閣です。

実際のホテルは、通常のビル構造となっていて、城郭様式の建築ということではありません。

つまり、ビルの屋上に天守閣を模したオブジェが乗っかっているわけです。

明治4年薄野に遊廓ができましたが、開拓使岩村判官は、「酒色を以って命となす」という労務政策に確信をいだき、「御用遊廓(御用女郎屋)」と呼ばれた妓楼「東京楼」を建て遊女を招きました。*1

開拓使時代、働く人々の娯楽としては、酒と女が第一であり、あまり固苦しいことでは労働者は集まらなかったため、このような粋な計らいがされました。*2

かつての薄野遊廓があった付近は、現在はこのようなビル街になっています。

この付近には、西花楼、源嘉楼、金華楼、三四楼と並んでいました。*3

検番があったあたり。*3

【参考文献】

*1 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.18

*2 読売新聞社:さっぽろ大路小路(読売新聞社,1972)P.70

*3 金子信尚:札幌區商工新地圖(金子信尚,1910)

大正14年、岩見沢の大火で三条遊廓が焼失し、その頃、繁華街に混在する遊廓に風紀上の理由から非難の声もあがっていたことから、遊廓は、大火後の昭和3年に元町へ移転しました。*1

このあたりに大門があって、左側に4軒、右側に3軒の遊廓があり、元町遊廓は7軒街と呼ばれました。*2

遊廓の三方は蛇行した幾春別川に囲まれていましたが、そのうちの一方は埋め立てられて元町公園となっていて、辛うじて昔の川の跡を推測することができます。*3

このあたりには、長平橋という橋がありました。遊廓の土地の所有者の石黒長平氏が遊客の便を考えて幾春別川に橋を掛けたことから長平橋と呼ばれていました。遊廓の入口にあった大門から北西に幾春別川を横断して北本町の端に通じていましたが、昭和17年に老朽化のため撤去されました。*4

現在、遊廓の建物は解体されて、当時の面影はありません。唯一、豊水楼の建物が最近まで倉庫として残っていました。*2

その建物も解体され、現在は高齢者専用賃貸住宅が建っています。

【参考文献】

*1 岩見沢の女性史『あかだもの里』編纂委員会:あかだもの里(北海道女性の自立プラン岩見沢推進協議会,1994)P.32

*2 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第1集(郷土史を学ぶ会,1987)P.140-P.143

*3 和田高明:まるごとポケットガイド郷土かるた(和田高明,2006)P.43

*4 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第3集(郷土史を学ぶ会,1995)P.36

岩見沢の遊廓は、元町→三条→元町と移転を繰り返しました。

1885年(明治18年)頃には、「新吉原」と称する岩見沢市における最初の遊廓が元町にありましたが、その後、町の発展に伴いその中心が現在の市街に移ったため、遊廓も追随し、明治30年以降、三条西二丁目に移転しました。*1*2

下の写真の通りの右側に(奥から)末吉楼、榮楼、清月楼と並んでいました。*3

遊廓があった場所は、現在も繁華街となっていて「三条小路」という横丁があります。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 岩見沢の女性史『あかだもの里』編纂委員会:あかだもの里(北海道女性の自立プラン岩見沢推進協議会,1994)P.28-P.29

*2 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第1集(郷土史を学ぶ会,1987)P.138

*3 佐藤文次郎,笹島薫:岩見沢繁昌記(佐藤文次郎,1915)P.46-P.48,岩見沢商工家新地図略図

今回は、岩見沢(北海道岩見沢市)の町並みと風俗を散歩します。

三条の盛り場に、岩見沢では一軒だけ残る木造料亭の割烹酔月(すいげつ)があります。*1

「酔月」は、岩見沢市中心部にある割烹料理店で、大正3年の創業、かつて炭鉱が栄えた頃に接待や宴会で使われていた老舗です。現在の建物は昭和8年建築当時の遊廓建築の雰囲気を残しています。*2

付近は遊廓を含む花街でしたが、大正末の大火後、遊廓は郊外の元町中の島に移転しました。*1

「赤線跡を歩く.完結編」*1 と同じアングルから。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.35

【参考URL】

*2 北海道空知総合振興局地域政策課:そらち産業遺産と観光「割烹酔月」

歌志内上歌には、住友歌志内砿の厚生施設だった「上歌会館」があって、炭鉱従業員とその家族の憩いの場として、映画やショーが連日行われていました。*1

「上歌会館」は、炭鉱の衰退とともに廃屋となっていましたが、1984年(昭和59年)から放映されたテレビドラマ「昨日、悲別で」で脚光を浴び、「悲別(かなしべつ)ロマン座」として建物を全面改修し、全国から観光客が殺到しました。*1

座席数は370。大きく張り出した切り妻の三角屋根が特徴です。*1

1977年(昭和52年)公開の映画「幸福の黄色いハンカチ」でも「上歌会館」が少しだけ登場します。「悲別ロマン座」がブームになる7年前の貴重な映像です。

加藤登紀子やさだまさしを呼び盛大なコンサートを開いたこともありましたが、ブームは去り、客足は年々減少。市の財政難もあり、町の再興をかけた「悲別ロマン座」も風前のともしびとなっています。*1

【参考文献】

*1 :北海道新聞空知「炭鉱」取材班:そらち炭鉱遺産散歩(共同文化社,2003)P.225-P.227

北海道の開拓を最底辺で支えたのは、アイヌ、囚人、”タコ”労働者、強制連行された朝鮮人と中国人でした。朝鮮人の強制連行は昭和14年(1939年)に始まり、特に労働力不足だった炭鉱、鉱山、土建業に連行が強行されました。その発端は、1937年に勃発した日中戦争(支那事変)で、戦争が激化・長期化するにつれて連行数は激増し、北海道だけでも数ヶ月間で10,396名を連行したという記録が残っています。歌志内の場合、朝鮮人寮と中国人寮は歌神地区にありました。*1

社会福祉法人北海道光生舎「クリーン・セブン」の看板があります。

この付近には、朝鮮人のための慰安所があり、強制連行した朝鮮人女性が慰安婦にあてられました。*2

祥雲橋の向こう側に、現在の光生舎があります。

以前は、このあたりに光生舎のクリーニング工場があり、その北隣に朝鮮人慰安所がありました。*1*3

【参考文献】

*1 杉山四郎:語り継ぐ民衆史(北海道出版企画センター,1993)P.119-P.130

*2 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)P.218-P.222

*3 ゼンリン:歌志内市(ゼンリン,1985)P.27

歌志内に遊廓開業の許可がおりたのは、明治35年でした。遊廓が繁栄したのは明治末期から大正中頃までで、旭川の第七師団が機動演習といって、この地域まで行軍し宿泊した夜に遊廓に遊びにいきました。また、次々と開鉱する炭鉱の坑夫たちも、ここでお金を使いました。

遊廓は、沢町の奥の坂を登ったあたりにありました。土地が少し高くなっていて、太い門柱が建てられ、遊廓はその奥にありました。*2

沢町にお住まいの吉田吉太郎さんの話によると、吉田さんの自宅の前には、木造の駆梅院(医師が女郎たちの健康診断を行う場所)がありました。*3*4

沢町の中間あたりには、芝居小屋や映画館のある繁華街でした。

【参考文献】

*1 杉山四郎:古老が語る歌志内(歌志内歴史資料収集・保存会,1997)P.31-P.34

*2 杉山四郎:語り継ぐ民衆史. 続(北海道出版企画センター,1997)P.276-P.277

*3 杉山四郎:古老が語る民衆史(みやま書房,1985)

*4 ゼンリン:歌志内市(ゼンリン,1985)P.40

昭和の初め、留萌遊廓には、日勝亭、丸一楼、桃開楼、一二三楼、北越楼などの遊廓、恵比寿屋、菊谷、今新、喜楽亭、富久元などの料亭が建ち並び、そのまわりには、カフェータツミ、ミニオン、カフェー太陽、第一モンパリ、ギンザ、藤美などの洋風カフェーが取り囲んでいました。*1

そのうちの一軒、料亭の「富久元」と思われる遺構が残っています。

どっしりとした和風の建物です。

料亭時代の面影が感じられる2階部分。

建物の裏側へ回ると、「富久元」の屋号が見えます。

【散歩地図】

【参考文献】

*1 福士廣志:留萌いまむかし(留萌市開基120年・市制施行50年開港60年記念事業実行委員会,1997)P.112-P.113

積丹半島の西海岸の北側に位置する留萌は、追鰊(おいにしん:鰊が群れで北へ回遊する習性を持つことを利用し、漁民が鰊を追って北へ移動すること)や出稼ぎで息永く繁栄しました。*1

初期の留萌の歓楽街は、現在の港町1・2丁目に点在していましたが、新市街地の計画の進展に伴い、明治30年代に、旧南山手通り(現在の幸町3・4丁目通り)に移され、新廓として留萌の一大歓楽街の核となりました。*2

明治43年の「留萌町市街地全圖」*3 には、山手通の63番地から92番地に遊廓があったことが示されています。

現在地も坂道になっていますが、遊廓のある頃はまだ勾配のある坂で、盆踊りの時期になると坂の上で何百人という踊りの輪ができました。夜十時頃には子供を帰して、女郎さんも入って夜明けまで踊り明かしました。*1

その後、新廓を中心とした歓楽街は、戦後の赤線廃止に至るまで日夜紅灯を灯し続けましたが、売春禁止法施行以降、歓楽街は錦町、開運町付近に移りました。*2

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)P.49-P.51

*2 福士廣志:留萌いまむかし(留萌市開基120年・市制施行50年開港60年記念事業実行委員会,1997)P.112-P.113

*3 藤井清太郎:留萌町市街地全圖(谷口新聞舗,1910)

今回は滝川(北海道滝川市)の町並みと風俗を散歩します。

滝川市は味付けジンギスカン発祥の地と言われていますが、その元祖「松尾ジンギスカン」の本店が、滝川市明神町3丁目にあります。*1

松尾ジンギンスカンの北東側の隣の一画には、大正末期から昭和まで遊廓がありました。*2*3

現在、遊廓跡地は、市立中央保育所などの施設や住宅地になっています。

このあたりは、娼妓組合の事務所がありました。*2

遊廓の近くには、望月川という川が流れていました。その望月川の名残とも言える「望月川橋の碑」が建設会社の建物の前栽の中にあります。*3

【参考URL】

*1 滝川市ホームページ「松尾ジンギスカン本店」

【参考文献】

*2 横山善作:瀧川町明細案内図(横山印刷所,1940)

*3 杉山四郎:語り継ぐ民衆史. 続(北海道出版企画センター,1997)P.293-P.298