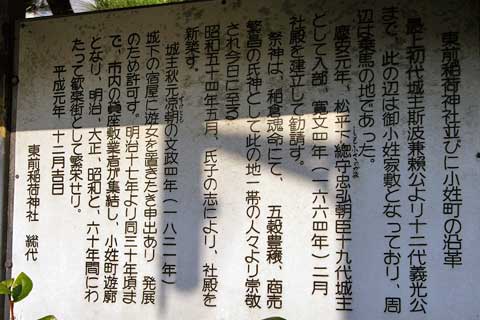

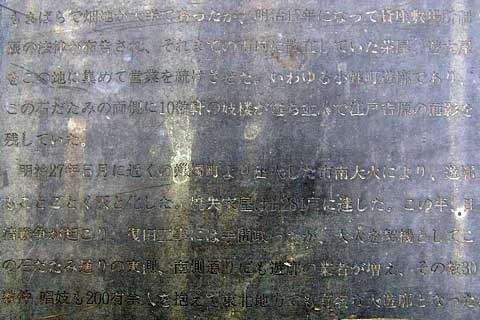

近世中期、沖乗り航路の開発に伴い、新興港湾都市として御手洗港が建設され、大崎下島は注目されるようになりました。*1*2

瀬戸内の港町では「おちょろ舟」が付きもので、その中でも、御手洗の「おちょろ」がいちばん有名でした。「おちょろ舟」は、遊女たちを乗せた小さな舟のことです。*1*2

江戸時代に作られた防波堤である「千砂子波止(ちさごはと)」は、チョロ稼業を通年安定させました。*3

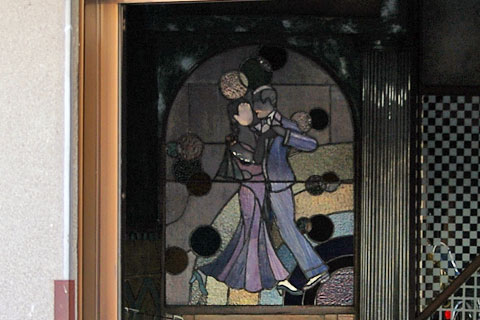

御手洗港のある住吉町には、船宿や置屋が建ち並び、歓楽街として発展をとげました。船宿は、御手洗に入港した船の積荷の取引をはじめ、水や薪等の供給、船乗りの宿泊等の一切の世話をするもので、藩ごとに指定の船宿がありました。*4

現在も船宿の建物が残されています。

【参考文献】

*1 沖浦和光:瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて:(岩波書店,1998)P.200-P.226

*2 五木寛之、沖浦和光:辺界の輝き(講談社,2006)P.153

*3 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.316

*4 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.116