紺屋町の遊廓は、明治7年に設置が認められ、大正10年には、遊廓が19軒、料亭が20軒となり、活況を呈しました。戦後は特殊飲食店地区となり、昭和32年の売春防止法施行により転廃業しました。*1

「黄金」は、八代で唯一の遊廓建築の遺構で、建設年は明治期と考えられています。*1

軒下の透かし彫り。

建物の西側。

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.689-P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

紺屋町の遊廓は、明治7年に設置が認められ、大正10年には、遊廓が19軒、料亭が20軒となり、活況を呈しました。戦後は特殊飲食店地区となり、昭和32年の売春防止法施行により転廃業しました。*1

「黄金」は、八代で唯一の遊廓建築の遺構で、建設年は明治期と考えられています。*1

軒下の透かし彫り。

建物の西側。

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.689-P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

三角西港は、港湾だけでなく市街地も含めて造成されました。市街地水害から守るための排水路が整備され、主要な道路との交差部分には、石橋が架けられています。*1

「全国遊廓案内」には、三角町にも遊廓があり、貸座敷が6軒あったと記されています。*2

遊廓は、西排水路の上流のあたりにありました。*1

検番があったあたり。*1

当時の三角西港の様子は、紀行文「五足の靴」*4 にも登場します。三角町には、熊本県公認の遊廓というのが、熊本市内の二本木遊廓、八代町の紺屋町遊廓、牛深町の古久玉遊廓に次いで存在していました。「五足の靴」の作者の五人づれは、「遊廓らしい一部の二階三階の欄干には赤い夜着が痛いくらゐ光つてゐる」とその存在を確認しています。*3

【参考文献】

*1 遠藤徹也:Civil engineering consultant. (通号238,2008.1)特集 土木遺産Ⅵ日本の土木風土の原点 P.20-P.23 明治の近代港湾都市「三角西港」「明治・大正期の町の構成」

*2 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.152

*3 鶴田文史:天草五足の靴物語(近代文芸社,2007)P.119

【参考記事】

*4 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

湊新地には、当時の面影を残す古い建物が残っています。

遊廓の北東部の奥の満月楼のあったあたり。

この通りの両側には、宮島楼、芦北屋、平野屋、喜楽亭などの妓楼が建ち並んでいました。

遊廓の東側の通り。萬松楼があったあたり。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

島原の地の入江は、古くから地形的に最適な港として交易が盛んとなって、港町として発展しました。同時に人の出入りが多い港町特有の遊廓の前身が、はじめは散在して成立していましたが、やがて、沿岸より築地した新しい造成地の船津新地と湊新地の2ヶ所に遊廓が成立しました。*1

船津新地が成立したのは、明治30年頃で、道の両側に遊廓の軒並みがありました。*1

「舟津新地」と書かれた電柱のプレート。

船津新地は、昭和19年の大火により全焼し、その後は復興しませんでした。*1

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

今回は、柳川(福岡県柳川市)の町並みと風俗を散歩します。

柳川は水郷の町と言われ、市中に掘割が巡らされています。

三柱神社の参道の朱塗りの橋のたもとに松月文人館があります。

この建物は、明治時代に建てられた遊女屋「懐月楼」の建物でした。

松月文人館の2階と3階は、北原白秋など文学者たちの資料館になっています。*1

【参考URL】

*1 柳川観光開発株式会社:公式ホームページ「松月文人館」

吉原の通りに面して、吉原公園がります。ここは、かつての吉原遊廓の大籬(おおまがき=大店のこと)の大文字楼の跡地です。*1

大文字楼は、「角海老楼」「稲森楼」と共に吉原の三大妓楼で、江戸町1丁目の表通りから裏通りまでつつ抜けでした。その裏通りには、鉄漿溝(おはぐろどぶ)がありましたが、大文字楼の楼内から太い鎖で頭上に橋がつなぎとめてありました。度重なる吉原の災害に、非常の場合内側からこの吊橋を下ろし、遊女を廓外へ逃がすようにしたものです。*1

現在の吉原公園からはソープ街が一望できます。

大文字楼の吊橋はこのあたりにありました。*2

【参考文献】

*1 波木井皓三:大正・吉原私記(青蛙房,1978)P.18-P.19

*2 稲垣史生:江戸の再発見(新潮社,1980)P.316-P.317

尼崎市バスの「遊女塚」停留所。

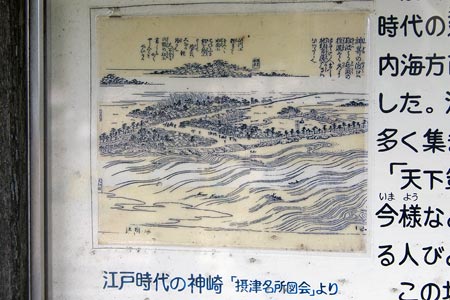

江口(大阪市東淀川区)、神崎(尼崎市)は、平安時代における日本遊里の代名詞でした。大江匡房は「遊女記」を表して著して神埼の遊女のことを述べています。*1

バス停から100m南の関西ペイント(株)尼崎工場の正門前の梅ケ枝公園の片隅に、史跡「遊女塚」があります。

遊女塚の中央には、遊女の供養碑があります。この碑は、鎌倉時代の建永2年(1207年)、法然上人の説話を聞いて自分の身を恥じた5人の遊女が神埼川に身を投げ自殺し、その供養のために建てられたものです。碑の裏面には、5人の遊女の名(吾妻、宮城、刈藻、小倉、大仁)が刻まれています。*2

摂津名所図会に描かれた神埼川。

神崎は、中国街道に通じ、水上交通の拠点として大いに栄えました。*3

【参考文献】

*1 滝川政次郎:遊行女婦・遊女・傀儡女(至文堂,1965)P.3-P.5

*2 「遊女塚」の案内板より

*3 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.293

現在の国道1号線と大磯バイパスの分岐点あたり一帯は、竹縄地区と称ばれ、往時は繁栄をきわめた地域で、ここに遊廓がありました。遊廓は、別の名を移転地と呼びました。この移転地は、明治35年の火災で、当時北本町にあった遊廓が移されもので、郷土屋、柳川楼、小柳楼などの妓楼が立ち並んでいました。*1

遊廓は、「高い丘の一角にあった」*1 とのことなので、このあたりでしょうか。

大正時代の「大磯町全図」*2*3 を見ると、遊廓は、オーナンバー(株)の工場があった辺り(写真右側のマンション)にあったように思われますが、定かではありません。

この道をまっすぐ行くとJR東海道線の線路に行き当たります。

近くの駐車場にあった古い石碑。

【参考文献】

*1 「わがまち長者町」刊行会:わがまち長者町(「わがまち長者町」刊行会,1990)P.28-P.31

*2 郷土出版社:目で見る平塚・秦野・伊勢原の100年(郷土出版社,1991)P.57

*3 田中吉助:愛甲郡中郡全図(田中文洋堂,1915)

広島には東西二ヶ所に遊廓があり、西遊廓は明治25年に創立されました。*1

その後、明治27年に日清戦争が起こり、広島に大本営が設置され、市街は空前の活況をみせました。これに伴い、薬研堀や平塚町、下柳町を中心とした新遊廓が誕生し、これが東遊廓となりました。*2

明治34年の「廣島商業地圖」によると、東遊廓は、現在の弥生町付近にありました。*3

現在も、一部に花街らしい雰囲気が残っています。

スナックの建物。

入口。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.136

*2 薄田純一郎:がんす横丁(たくみ出版,1973)P.62-P.63

*3 小曽根録造:廣島商業地圖(三倉源次郎,1901)

厳島神社は、神道の自然崇拝を表現していて、宮島は古くから聖域とされていました。

ところが、宮島には厳島遊廓があり、聖域=性域だった史実があります。1

「全国遊廓案内」には、「厳島町遊廓は、貸座敷4軒、娼妓は14人で、(伊勢神宮のある)宇治山田の遊廓に比較するには余りに淋しい感じはするが、営業方針の如何によっては、各国から人々が寄ってくるところだけに、将来は大いに発展する可能性がある。」と紹介されています。2

遊廓は、現在の中乃町(町家通り)と新町にありました。前者は新吉原、後者は大阪の町名にあやかったとされています。*1

中乃町の遊廓跡地。*1

新町の遊廓跡地。*1

遊廓のための内科医院があった場所。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火災資料出版,2000)P.299-P.300,P.329-P.330

*2 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.136-P.137

「全国遊廓案内」*1 によると、柳井町遊廓(石原遊廓)は、山陽本線の柳井津駅(現柳井駅)から約十丁、(旧地名で)柳井町字石原にありました。

石原遊廓は、明治42年に新市(しんいち)遊廓地から移転してきたもので、貸座敷は十数軒ありました。*2

明治44年の「最新柳井町市街図」*3 によると、片野川の西側に6つに区画された一画があり、「遊廓地」と記されています。地図によると、遊廓地は堀で囲まれていたようです。

遊廓地であったと思われる一画は、現在の東土手通りの片野川に接したあたりです。ここから道幅が広くなっています。(写真手前)

旧遊廓地の周囲にめぐらされていた堀の痕跡が残されています。現在、堀は埋められ、道路になっています。

同じ場所から、南側をみたところ。

【参考文献】

*1 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

*2 鎌原成治:柳井案内(藤田文友堂,1910)P.

*3 富士秀太郎:最新柳井町市街図(富士秀太郎,1911)

徳山駅前の通り。片側3車線の幅広い道路です。

第二次大戦中、徳山には海軍燃料廠があったため、大空襲を受け、市街の大半は焼野原となりましたが、戦後は抜本的な都市計画が実行され、道路が拡幅されました。

街の中心部の栄町付近には、才ノ森遊廓がありました。それまで遠石にあった遊廓が大正2年にこの地に移転したものです。海軍燃料廠ができてからは、軍艦が頻繁に入港するようになり、遊廓は水兵たちで賑わいました。遊廓の近くで飲食店を営んでいた「おとら婆さん」は、海軍が好きで、水兵を殊のほか愛し献身的に世話をしたので、「海軍の母」として、幾度か表彰されました。*1

おとら婆さんは、艦隊が入港すると軍艦旗を掲げて目印として、若い水兵の面倒をみました。安く食べさせ、遊廓で遊ぶ金のない者には金を貸してあげました。*2

現在の商工会議所付近が遊廓街の中心でしたが、現在、その頃の面影はありません。

徳山小唄には、次のような歌詞があります。*1

アゝ昔しゃ才ノ森 狐が鳴いた

今じゃ島田の花が咲く

泊めて帰さぬ花が咲く 花が咲く

才ノ森遊廓は、昭和20年7月の空襲で焼失しましたが、その後、昭和25年に下御弓(しもおゆみ)町に移転し、その一画を柳町と命名し、昭和33年4月1日に赤線が廃止されるまで続きました。*1

【参考文献】

*1 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.42-P.43,P.157,P.150

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.231

岡崎市の東側。中町大門通りがあります。この付近に中町東遊廓がありました。

東遊廓は、大正12年に、伝馬町と板屋町の遊廓から約36軒が移転してできました。*1

大門通りを進むと、途中から道幅が広くなっている場所があります。当時の家並みを再現した地図「遊廓の店舗配置」*1 を見ると、このあたりが遊廓の入口であることがわかります。地図には、門柱と思われるマークが記されていますので、おそらく、この場所に大門があったのでしょう。

遊廓の西側を南北に貫く吾妻通り。吾妻通りの中ほど(写真中央)から右側(東側)へ延びる通りが高砂通り。*1

羽衣通りの北側(写真左側)には芸者置屋がずらっと並んでいました。*1*2

写真は、銭湯の東湯があった場所から東側を見たところですが、遊廓地の面影は残っていません。

【参考文献】

*1 岡崎地方史研究会:写真集明治大正昭和岡崎 ふるさとの想い出229(国書刊行会,1981)P.55 「遊廓店舗の配置」

*2 名古屋郷土出版社:岡崎いまむかし(名古屋郷土出版社,1989)p.74-P.75

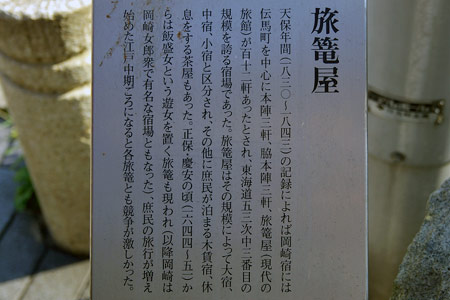

今回は、岡崎(愛知県岡崎市)の町並みと風俗を散歩します。

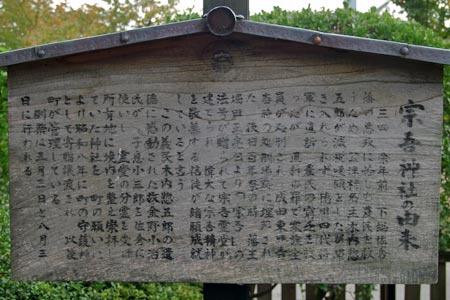

岡崎城の東側に位置する伝馬町は、江戸時代、宿場町として栄えました。

伝馬町の旅籠には、飯盛女を置く旅籠も現れ、以降、岡崎は「岡崎女郎衆」で有名な宿場となりました。*1

伝馬町は、明治22年に東海道線が開通すると宿場の機能が薄れ、かつての旅籠は遊廓などに変わっていきました。岡崎は、商人が多く人の往来が多かったので、遊廓は繫盛し、「伝馬の遊廓」として有名になりました。*1

交差点の角には、大正時代から続く映画館の「常盤館」(後に、岡崎東宝→岡崎東映→グランド劇場)がありましたが、現在はコンビニに建て変わっており、敷地には「西本陣跡」の碑が建っています。

【参考文献】

*1 名古屋郷土出版社:岡崎いまむかし(名古屋郷土出版社,1989)p.70,P.72

今回は標津(北海道標津郡)の町並みと風俗を散歩します。標津(しべつ)町は、知床半島と根室半島の中間に位置し、国後島(ロシア領)が見える町として有名です。

市街を南北に貫く国道244号線は、町のメインストリートです。

「標津ひとむかし」の「明治から大正の標津市街略図」*1 によると、敬栄寺沿いの通りの龍雲寺の向かい側の四つ角に、遊女屋が1軒ありました。

龍雲寺は昭和40年に南六条西1丁目に移転し、跡地には電報電話局(当時)が設置されました。*2

現在は、NTT根室標津ビルとなっています。(写真右側)

これらの位置関係から、遊女屋は、現在のパチンコ店がある場所にあったことになります。

【参考文献】

*1 北海道標津町郷土研究会:標津ひとむかし(北海道標津町郷土研究会,1991)P.134-P.135

*2 標津町史編纂委員会:標津町史第1巻(標津町史編纂委員会,1968)P.1018-P.1019

厚岸の遊廓は、明治10年頃から創業し、明治30年頃には当時としては場末にあたる現在の若竹町1丁目から梅香町正行寺門前にかけて7軒の貸座敷が営業していました。

その後、町の発展と風紀上の見地から現在の湾月町1丁目、北大実験場登り口付近、厚岸水産高校のグラウンド(写真右側)の南西側に移転しました。遊廓の入口には角柱の門が立ち、柳や桜も植えられ、銭湯、そば屋、タバコ屋、人力車も開業しました。*1

大正11年の「厚岸市街電話分布圖」*2 には、新開楼、金利楼、丸新楼、観月楼などの妓楼の位置が記載されています。

遊廓の中心部であったと思われるあたり。写真奥は、厚岸水産高校の校舎です。

昭和に入り、貸座敷は3軒に淘汰され、戦後は金利楼の一部が「初音」の看板で細々と営業していましたが、売春防止法の施行により廃業し、アパートに転業。昭和40年頃に取り壊され、その後は住宅地と海産物干場になりました。*1

現在も遊廓跡地は、海産物干場として使われています。

*1 菊池善雄:朱化石No.5(1988)P.15-P.17 「厚岸の遊廓(貸座敷業)」

*2 久保事務所:厚岸市街電話分布圖(久保事務所,1922)

明治2年(1869年)、政府は北方開拓のための開拓使を設置し、北海道の開拓・移民に力を入れました。

根室開拓史の特徴は、殖民を目的とした遊廓が設置されたことです。札幌で最初の遊廓が出来たのが明治5年であるのに対し、根室で最初の遊廓(花咲楼)の開業は明治3年。根室の遊廓の実績が札幌の半御用遊廓のお手本となりました。*1*2

何よりも先駆けて遊び場を作ってやることは、時の開拓使判官のイキな人柄によるものといえます。根室移民にとって、唯一の不安のはけ口は遊廓であり、相当以上に繫盛したことはいうまでもありません。*2*3

明治8年(1875年)にロシアとの間で結ばれた「千島樺太交換条約」で、千島列島が日本領となると、根室の街は急速に栄えました。

遊廓も発展し、明治9年に弥生町に区画設定、明治12年に平内町に移転、明治24年、花園町に移転しました。*4

昭和4年の根室市街地図*5 によると、花園町の遊廓は、常惺寺から格子状になっている道路を南西方向に5区画のところ、三吉神社の南東側にありました。

写真の左奥の緑地は、三吉神社です。坂を下ると根室湾に行き着きます。

遊廓跡地の民家。

【参考文献】

*1 根室市:根室市史(根室市,1968)P.553

*2 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.178

*3 宮内令子:商家の女(北海タイムス社,1982)P.118-P.119

*4 根室商工会議所:懐かしのねむろ(根室商工会議所,1980)

【参考記事】

*5 風俗散歩(根室):根室市歴史と自然の資料館

西二条通り(平原通り)を北へ進み、帯広川を渡ったあたりに、帯廣大明神があります。この西側に木賊原(とくさわら)遊廓がありました。*1

木賊原遊廓は、明治31年に許可され、明治36年には貸座敷5軒を数えるに至りました。場所は、北四条西六丁目のあたりだったとされています。*2

現在、この付近は、住宅街になっています。

大正11年の帯広市街全図*3 を見ると、北四条を流れる伏古別川(十勝川の支流)がJ字形のカーブを描いて流れる北四条のあたり(地図の右上)に「遊」、「廓」の二文字が記されています。

伏古別川が、十勝川と合流する地点(遊廓があったと思われる場所の北側)に、木賊原(とくさわら)樋門があります。木賊原の名が残る場所の一つです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.45

*2 帯広市史編纂委員会:帯広の生い立ち(帯広市史編纂委員会,1952)P. 98

【参考URL】

*3 帯広市図書館ホームページ 帯広市街全図(大正11年)

今回は、横須賀(神奈川県横須賀市)の町並みと風俗を散歩します。

京急横須賀中央駅前の大滝町付近は、横須賀市内の一番の繁華街となっています。

徳寿院から見た市街。

大滝町には、明治時代、公認の遊廓がありました。遊廓があった場所は、現在のさいか屋デパートがあるあたりで、昔は、この付近までが海で、つまり横須賀軍港の海岸線上に遊廓がありました。

さいか屋本館付近。

【参考文献】

*1 港町から 第2号 / 「港町から」編集委員会(街から舎,2009.4)P.61

二本木遊廓にあった東雲楼は、廓中第一流の大籬(おおまがき)としてその名を全国に知られた遊廓でした。構内は広く、数棟の巨屋が軒をならべて建ち、広大な庭園を有していました。*1

東雲楼の一部の建物が現在も残っています。*2

残念ながら近日中に取り壊されることが決定されているようです。

1900年(明治33年)、東雲楼の娼妓たちが待遇改善を求めてストライキを決行。東雲楼は、一躍有名になりました。*3

玄関の床のタイル。

当時のままと残されているレンガの塀*2

【参考文献】

*1 津留豊:熊本の遊びどころ(舒文堂河島書店,2006)P.37(明治42年発行の同名の書籍の復刻版)

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.59

*3 佐渡資生:味と歓楽五〇年 くまもと夜話(味と歓楽50年出版委員会,1984)p.171

室園橋は、大正9年に造られた石橋です。

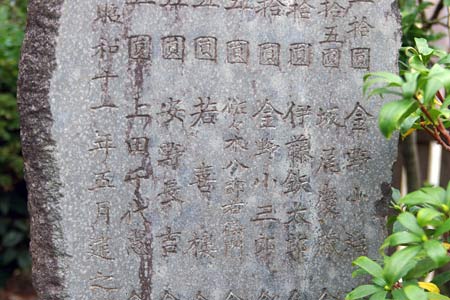

橋の欄干の内側には、三星楼、萬春楼、真松楼、砕月楼、三浦屋などの楼名が刻まれています。いずれも、「全国遊廓案内」*1 に記載されている楼名です。

北側の石橋の欄干にも楼名が刻まれています。風化が進み、かなり読みづらくなっています。

こちらの欄干は、鮮明に楼名が読み取れます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)p.453-P.154「全国遊廓案内」

佐賀市の遊廓は、上芦町(現在の高木町)にありましたが、貸座敷が県庁の近くにあることによる風紀上の悪影響を理由に、明治16年、上芦町の貸座敷は廃止され、明治22年に佐賀市今宿町に遊廓が移転・再開されました。*1

1933年(昭和8年)発行の「大佐賀最新市街全図」*2 によると、現在の今宿町のバス停の南側に「室園遊廓」(今宿遊廓の別名?)と書かれた場所があります。

実際にその場所へ行ってみると、小さな石橋があります。

石橋には、室園橋と彫られていています。

室園橋は2つあります。同名のもう一つの室園橋は北側にあります。

【参考文献】

*1 佐賀県女性と生涯学習財団:さがの女性史(佐賀新聞社,2001)p.275

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.108

軍艦島には、その歴史を通して常に遊廓があったと言われています。*1

大正時代、島の南部のプール跡あたりに木造3階建ての遊廓の建物がありました。*2

島の南部のエリアは、手配師労働者を掌握し派遣していた、いわゆる「納屋」と呼ばれる組織が密集していた地域でもあり、その最奥に遊廓がありました。*1*2

その後、遊廓は、まだ木造商店街が建ち並んでいた31号棟附近に移動しました。遊廓は3軒あり、「遊廓森本」、「遊廓本田」は日本人向け、「遊廓吉田」は大陸からの抑留者専門で、当然のように従業員も大陸からの人たちでした。その後、このエリアの木造商店街は、昭和31年(1956年)の台風により壊滅的な被害を被ったため、日給住宅の1階などに移転しました。*1

跡地にできた31号棟は、防潮棟として建設されたもので、堤防のカーブに沿って「くの字」に曲がるその外観は、まさに堤防と呼ぶに相応しいルックスでした。*1

島の南端にあった木造3階建ての遊廓は、日給社宅の1階に移転しました。*2

日給社宅は、大正7年(1918年)に建設された鉱員用のアパートです。現存するものでは国内で2番目に古い高層鉄筋アパートで、建設当時は国内最高層の建物でした。*1

(写真左奥の祠のように見える建物は、端島神社の神殿です。)

【参考文献】

*1 オープロジェクト:軍艦島全景(三才ブックス,2008)P.14,P.68-P.69

*2 阿久井喜孝,滋賀秀実:軍艦島実測調査資料集(東京電機大学出版局,1984)p.115,P.647

今回は、三条(新潟県三条市)の町並みと風俗を散歩します。

歓楽街、本寺小路の繁栄は、元禄年間に東本願寺三条掛所が建立され、その門前町として賑わうようになって以来のことで、寛政2年(1790年)、女抱旅籠の営業許可が下りてからは、一大歓楽街として発展しました。明治3年当時の地図によると、現在の石川書店(写真、右手前)のところから、浄円寺に向かって、平野屋、秋田屋、田中屋、大阪屋、亀屋、中川屋、向かい側の輪宝寺から通りの西側には、珠数屋、広川、信濃屋、小高屋、京枡屋、日野屋、大黒屋、小市屋、三浦屋、などの女抱旅籠がありました。*1

本寺小路を逆方向(浄円寺側から南)をみたところ。昭栄通り、青玉小路が出会うあたりから現在の331号線に至る通りの両側にも女抱旅籠が並んでいました。*1

通りにあったアパート風の建物。

料亭「信水」。

*1 中越の郷土史編集室:三条ッ子別冊1 「本町・本寺小路の今昔」(1986,中越の郷土史編集室)P.10-P.20

高知には、かつて「上の新地」と「下の新地」の2つの遊廓がありました。「上の新地」は、市街の西側(現在の玉水新地*1)に位置していたのに対し、「下の新地」は、市街の東側の市電「知寄町二丁目」停留所から、南側に5分ほど歩いた位置にありました。*2

県道35号桂浜宝永線に面した場所に駐車場があります。

駐車場の隅に小さなお稲荷さんがあります。

お稲荷さんの脇に、「昭和五年三月 植櫻樹記念」と刻まれた石碑が放置されています。*2

周囲の町並みに遊廓あったことの面影はありませんが、その中で、この石碑は唯一の下知遊廓の痕跡といえます。

【参考URL】

*1 風俗散歩(高知):玉水新地(2009.6)

【参考文献】

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.272-P.274

今回は、道後温泉(愛媛県松山市)の町並みと風俗を散歩します。

明治時代、夏目漱石「坊ちゃん」で描写された旧松ヶ枝遊廓跡地は、その後は、ネオン坂歓楽街と呼ばれるスナック街に生まれ変わりました。*1

現在は、そのネオン坂の看板も取り去られ、新しい町に生まれ変わろうとしているようです。

坂に沿って、かつての赤線跡の建物が建ちならんでいます。坂を登りきると、寺院の敷地につきあたります。*2

寺院の前にあったかつての妓楼の建物*1 は、無くなって駐車場になっていました。

坂の中ほどに残されていた妓楼の建物*1*2 も現在はありません。ここ数年で急激に様変わりしたようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.90-P.91

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005.6)P.283-P.285

三津浜には、稲荷新地と呼ばれる遊廓がありました。場所は、旧お船場(現、住吉2丁目11)で、現在は住宅地や工場用地となっています。現在は埋め立てられていますが、当時は、この写真の道路部分(写真右側)は運河でした。*1*2

三津浜には、十軒茶屋と称する花街が住吉町にありました。伊予鉄道の三津駅が出来てから住吉町は賑わうようになり、貸座敷も開業されましたが、風紀上の理由から稲荷新地に移転し、三津の遊廓となり、大正から昭和初年が最も盛大でした。*3

こちらの寿司屋の付近までが、遊廓があった場所だったと思われます。*1

遊廓内には、稲荷神社があり、よく信仰されていました。*3

古地図*2 によると、稲荷神社があった場所は、内港へ向かうこの通りの東側(写真右側)です。

旧地名の名残と思われる「稲荷」と書かれた電柱のプレート。同じ場所に、「シンチ」と書かれた電柱もありました。

【参考文献】

*1 しあわせづくり三津浜地区推進委員会:三津浜ふるさと散歩道(しあわせづくり三津浜地区推進委員会,1999)P.6

*2 松山市立中央図書館:御津の歴史移り変わり「三津濱町図」

*3 三津浜郷土史研究会:三津浜誌稿(三津浜郷土史研究会,1960)P.37

明治6年、名古屋に遊廓を設置することが、愛知県議会によって許可されました。大須の北側一帯が指定地で、「北野新地」と呼ばれていました。その後、大須観音堂裏からまっすぐ西へ一帯の広い地域が旭遊廓として、新しく生まれ変わることとなり、以前の北野新地は、元新地と呼びかえられるようになりました。旭遊廓の地域は、吾妻町が南の端で、北へ若松町、花園町、音羽町、東角町、東角町と坂を下り、紫川が北の端で、西は常盤町、東は富岡町、城代町の南北約400m、東西約200mが遊廓の地帯でした。*1

現在も、「常盤通り」という名前の通りがあります。写真の奥に見えるのは、名古屋都市高速道路ですが、このあたりが紫川があったあたり(旭遊廓の北端)でしょうか。

若宮大通りから見た常盤通り。

現在は遊廓の面影はなく、閑散としています。

旭遊廓は、時勢の進展とともに、地域の中央部にあるとの風紀上の問題が論ぜられるようになり、大正8年、旭遊廓の中村への移転の県令が出され、大正12年に歴史の幕を閉じました。*1

【参考文献】

*1 服部鉦太郎:明治・名古屋の顔(六法出版社,1973)P.63-P.67

今回は、大須(愛知県中区)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、初代尾張藩主の徳川義直は質素倹約の施政方針であったため、遊女屋を禁止していましたが、料亭や芝居小屋まで禁止していたわけではありませんでした。2代藩主光友の頃には、名古屋の最初の芝居小屋である橘座ができました。

橘座があった場所は、現在の愛知産業大学工業高校のあたりです。*1

愛知産業大学工業高校の前には、橘座跡の立札があります。*1

尾張7代藩主の徳川宗春は、それまで禁止されていた遊女屋を公認し、西小路、葛(かずら)町、富士見原の3地区に遊廓ができました。3廓のうち、葛町の廓は、橘座があった愛知産業大学工業高校から約200mの古渡稲荷神社の西南に接したあたりにありました。*2

古渡稲荷神社から南西の方角を見たところ。

【参考文献】

*1 川本文彦:街道への誘い. 続(風媒社,2002)P.119-P.125

*2 斉藤光次郎:今昔名古屋旭廓(名古屋豆本第37集)P.2-P.8

今回は、辻(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

琉球の遊女(尾類(ジュリ))の歴史は古く、300年以上前にさかのぼります。慶長の役(1610年)で徳川家康配下の薩摩軍に敗れた琉球王国は、それ以降日本と中国の両属の形をとり、重税に苦しめられていました。そういう時代に中国からやってきた冊封使の護衛の兵士が半年以上も那覇の租界天使館(戦前の那覇市役所付近)に駐屯していました。男盛りの若い兵士たちの中には、民家に入り込んで婦女子にいたずらをする者もいたため、政府は良家の子女の防波堤とするため、公娼制度を設けました。*1*2

1672年、尚貞王は、各地に分散していた尾類(ジュリ)を辻と仲島に集めて、遊廓を創設しました。その後、渡地にも遊廓が創設され、辻は主に中国からの冊封使や薩摩の役人向け、仲島は、首里などの王族や士族向け、渡地は旅人向けとなりました。1879年の廃藩置県以降は、百姓も遊廓に来るようになり、仲島は地方客相手、辻には、旧士族や金持ちなどが訪れるようになりました。遊廓は、第二次世界大戦中の1944年、米軍による那覇大空襲で焼失しました。*3

料亭松乃下の隣に、木々が生い茂った場所があり、石段を登っていくと、「辻遊廓開祖之墓」があります。位牌が全部で4基並んでいます。

これは、昔から葬られてあった、遊廓創設時代の遊女の遺骨を近年になって貸座敷組合の手で改装されたものです。*4

位牌は、新しいもので、数年前に再改築されたようです。一番左側にある位牌に、「うないみやらびぬ里」と書かれています。

「うない」は、琉球語で「女兄弟」を意味し、「みやらび」は、10代後半の未婚女性を示す言葉です。*3

「ぬ」は共通語の「の」の意味ですので、「うないみやらびぬ里」は、「おんなの里」とでも言えばよいと思います。

右側の3基の位牌には、それぞれ次のように書かれています。*5

花ぬ台 ウトタルヌメー(音樽ぬ前)

花ぬ台 ウミチルヌメー(思鶴ぬ前)

花ぬ台 マカトカニヌメー(真加登金ぬ前)

いずれも首里御殿の女たちと思われる名前です。「花ぬ台」は、辻町の別称のことです。*5

辻遊廓は、約300軒ある妓楼のうち、どこにも、女たちを支配する男性が一人もいませんでした。娼婦か芸者か見分けもつかぬ形で、厳しい辻だけの掟を守って穏健な雰囲気の中で日々の生活を営んでいました。*5

道路の向こう側には、「財団法人辻新思会」の建物があります。

財団法人辻新思会は、貸座敷組合をへて戦後、財団法人になった組織で、辻の神事や辻の芸能を保存継承し、その歴史・文化の経緯を今に伝えています。*6

【参考文献】

*1 那覇市総務部女性室那覇女性史編集委員会:なは・女のあしあと.近代編(ドメス出版,1998)P.366-P.367

*2 徳田安周:おきなわ千一夜 物語沖縄風俗史(南報社,1964)P.140-P.142

*3 渡邊欣雄,岡野宣勝,佐藤壮広,塩月亮子,宮下克也:沖縄民俗辞典(吉川弘文館,2008)P.60,P.488,P.534-P.535

*4 来和雀,渡嘉敷錦水:歓楽郷辻情話史集(沖縄郷土文化研究会,1970)P.16

*5 上原栄子:辻の華. 戦後篇 上(時事通信社,1989)ⅲ,P.64,P.66

【参考URL】

*6 辻新思会の情報

那覇バスターミナル。島内のバス路線の起点です。

バスターミナル内に、木が生い茂った大きな岩があります。

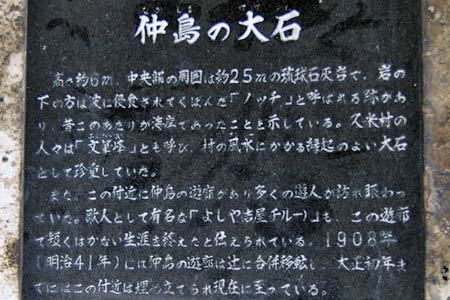

これは仲島の大石と呼ばれているものです。この付近は昔、仲島という地名で呼ばれていて、この岩の近くには仲島遊廓がありました。

那覇には、辻、仲島、渡地の3箇所に遊廓がありました。その歴史は古く、琉球王朝の尚貞王の時代の寛文12年(1672年)に、辻、仲島の遊廓が公認されました。(渡地の遊廓の創設の年代は明らかになっていません。) その後、明治42年に、仲島、渡地の2遊廓は、辻遊郭に移転統合されました。*1

仲島の大石は、風水にかかる縁起のよい石として珍重されてきました。岩の下部には、波で浸食されて窪んだ跡がのこされており、昔はこの付近が海岸線であったことを物語っています。

案内板には、歌人の吉屋チルー(仲島遊廓の遊女)についても言及されています。

【参考文献】

*1 来和雀,渡嘉敷錦水:歓楽郷辻情話史集(沖縄郷土文化研究会,1970)P.15-P.16

今回は、三次(広島県三次市)の町並みと風俗を散歩します。 三次は、広島県北部、すなわち中国地方のほぼ真ん中に位置します。

巴橋西詰のバス停近くに、「松原稲荷通り」と書かれた路地の入口があります。

ここは、かつては「大正町」と呼ばれ、県北唯一最大の公認の遊興歓楽街でした。現在は、スナックが並ぶ町並みになっています。

三次の娼婦は、「三次だんご」と呼ばれていました。辞書によると「ころぶ」の意味の一つに「芸者・酌婦などが隠れて売春すること」とありますが、だんごは丸くて転がりやすい。つまりころぶので「団子」と洒落たようです。昭和33年の売春防止法施行以降は、居酒屋、バー、小料理屋などが軒を連ね、夜になると社用族などでごったがえし、ホステス嬢の嬌声飛び交い、狭い通りはまっすぐに歩けないほどでした。*1

通りの中ほどに、お稲荷さん特有の赤い鳥居の列が見え、その奥に松原稲荷神社があります。現在は周囲が空き地や駐車場となっていて、ちょっと寂しい感じです。

このお稲荷さんは、売られてきた女性たちが対岸の厳島神社参りを口実に脱走を企てることがしばしばあったため、これを防ぐために勧請されたと言い伝えられています。数年前までには、家と家との間の路地に鳥居が並んでいて、花街時代の情緒をよく残していたそうです。世界的に有名な人形作家の辻村寿三郎さんは、この一画がとても気に入っていたそうです。*1

辻村寿三郎さんは、旧満州生まれ。少年時代を大陸で過ごし、終戦の1年前の昭和19年に広島に引き揚げ、広島県三次市で終戦を迎えました。*2

辻村寿三郎さんは、育った料亭で芸者の着物や端切れに親しみ、物心ついたときには割り箸で人形を作っていたそうです。*3

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.28-P.29

*2 辻村寿三郎公式ホームページ

*3 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)「辻村寿三郎」

府中駅の北側にある旧老松町に、遊廓があり、約100mほどの道の左右に貸座敷が並んでいました。府中は、備後国の国府があった場所なので、政治上重要な土地でした。それゆえ、遊廓も古くから発展していました。*1

当時の面影を残す建物が道の両側に残っています。

逆方向から見たところ。

この場所にも面影を残す建物がありましたが、現在は更地になっています。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.328

福山市内を横断する現在の国道2号線をはさんだ住吉町と御船町に、福山新町遊廓がありました。遊廓があった当時、国道2号線は河川運河でした。*1

住吉町の遊廓跡地。*1

国道沿いに飲食店や風俗店が並んでいます。

この写真の左側に見える有料駐車場が、遊廓の南限でした。旧日本軍の福山第41連隊は、遊廓の南側、現在のバラ公園のあたりにあったので、福山新町遊廓は軍人用の遊廓でもありました。*1

遊廓の北側は、国道2号線沿いにある御船町交番の脇の祠の奥に見える建物のあたりでした。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.299

青森市内の現在の青柳2丁目あたりは、旧町名で塩町と呼ばれていましたが、明治22年に柳原遊廓ができるまでの間、東北でも一、二ともいわれる遊廓がありました。

塩町に遊廓ができたのは、元禄8年。町の発展策に旅籠町に洗濯女を置くことが許可されたのがはじまりで、寛政11年の調査によると、楼主は10人、娼妓は52人でした。*1

青柳2丁目(旧塩町)に、結婚式場のモルトン迎賓館(写真中央の三角屋根の建物のあたり)がありますが、ここには、寺山修二が中学2年から高校卒業までの5年間を過ごした映画館の歌舞伎座がありました。*2

モルトン迎賓館の前に寺山修司の案内板があります。案内板に書かれている「はくちょう会館」は、モルトン迎賓館が出来る前にあった市立の会館の名前です。

塩町のすぐ北側にある蜆貝町。明治43年の火災後、柳原遊廓は、旭町に移転しましたが、旭町は市の中心部から遠かったため、手近に遊ぶ場所として蜆貝町に三等貸座敷が繫昌しました。*1

【参考文献】

*1 肴倉彌八:青森市町内盛衰記(歴史図書社,1976)P.57-P.65,P.95-P.101

*2 阿部誠也:青森の文学その舞台を歩く 上(北の街社,2007)P.36

温泉街の南端にあたる浅虫川沿いに、酌婦を置いた料理店だったと思われる妓楼風の建物が残る一画があります。*1

どっしりとした大型の木造建築です。

吸い込まれそうな玄関。

川沿いから見る建物の裏側。もの凄い迫力です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.54-P.55

今回は、いわき(福島県いわき市)の町並みと風俗を散歩します。

いわき市は、1966年に、平市、磐城市などを合併し誕生しました。その後、1994年に平駅はいわき駅と改名されました。

明治の初期、平の遊廓は、最初、材木町、その他に点在していましたが、明治40年に五色町に移転しました。吉原遊廓をまねて大門を建て、酔客をそこまで見送ることが、浜通りの名物となっていました。*1

鎌田町から見た五色町交差点方面。

平町全図*2 に五色町遊廓の場所が記されていますが、それによると、五色町遊廓は、現在の五色町交差点の南側にあったと思われます。

遊廓の東側に位置する鎌田橋。五色町遊廓は鎌田遊廓とも呼ばれていました。*1

【参考文献】

*1 荒川禎三:磐城百年史(マルトモ書店,1966)p.282-P.285

*2 吉成留三郎:磐城平町案内(関内米三郎,1913)

「全国遊廓案内」によると、新発田遊廓は、新発田町字三宣(みのり)町(現在の御幸町)にありました。*1

町名の由来は、「月に宣し、雪に宣し、女は殊に宣し」ということで、三宣町に改称されました。現在は昔の妓楼もなく、道路の両側は商店街となっています。*2

昭和33年、公娼制度は廃止され、広い道路を挟んで並んでいた妓楼は無くなりましたが、その頃の名残に今なお盆栽仕立ての松が残っています。*2

松の木が残っているお宅。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.94

*2 松田時次:新発田今昔写真帖(郷土出版社,2002)P.66-P.67

藩政時代から続いた七日町と八間町の下旅籠は、八間町を北曲輪、七日町を南曲輪とよび、不夜城を誇っていましたが、風教上よろしくないという見地から、小眞木田ん圃(双葉町)に移転することになり、期限は昭和7年3月になっていました。*1

ところが、同2年暮れまでに移転を完了したのは、小松楼、松形楼、矢島楼、中村楼など8軒で、一流どころは移転を渋っていました。その経緯は、まず小松楼という三流どころの楼主金野小治が率先し、まるで軍艦のような妓楼をつくり、そして個人的に信仰し自庭に祀っていた宗吾神社を同遊廓の氏神とするよう寄付しました。これに一流どころの楼主たちが反発したため、移転が遅れることになりました。*1

宗吾神社は、現在も双葉町にあります。

鳥居の脇に寄進者の一覧が書かれた碑がたっています。

宗吾神社の由来。これによると、「金野小治が息子の小三郎を佐倉に使いし、下総佐倉の宗吾霊堂の分霊を受け、所有地に境内を整備し崇拝していたが、これを町の願いにより町の守護神として寄贈譲渡し、以後町が管理している。」と書かれています。

寄進者の名前。一番右に、小松楼楼主の金野小治、右から4番目に息子の金野小三郎の名前があります。6番目の若喜楼は、妓楼の名前でしょうか。

【参考文献】

*1 目で見る鶴岡百年中巻(昭和戦前篇)(エビスヤ書店,1977)P.29

かつて七日町には貸座敷がありましたが、その頃の面影を伝える料亭の建物が今も残っています。

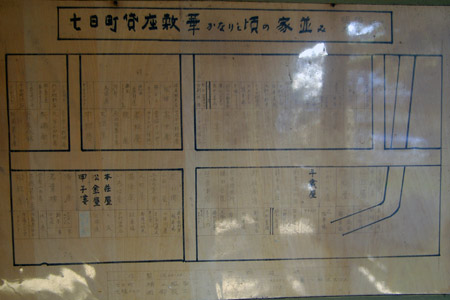

大通り沿いに、割烹料亭の三浦屋とその隣(写真:右手前)に同じく料亭の七尾の建物が並びます。2軒とも、「七日町貸座敷華やかなりし頃の家並み」*1 に掲載されていますので、貸座敷があった昭和の初期からこの場所で料亭として営業しているものと思われます。

木造3階建ての堂々とした木造建築です。

入口附近。

裏側から見たところ。

【参考URL】

*1 風俗散歩(鶴岡):七日町観音堂(2008.11)「七日町貸座敷華やかなりし頃の家並み」

鶴岡には、七日町と八間町に貸座敷が26軒、遊女145人がいました。*1

このうち、七日町は、江戸時代から街道が集まる交通の要所であったと同時に、飯盛女を抱える旅籠屋が軒を連ねる歓楽街でもありました。昭和5年に、七日町の遊廓は双葉町に移転しましたが、その間の300年間、鶴岡を代表する歓楽街でした。*2

七日町(現在の本町2丁目)の大通りの池徳古美術店角から北へ向かう路地(観音小路)を入ったところに七日町観音堂があります。*3

観音堂では毎年12月にだるま市が開かれます。七日町の娼妓たちの務めは厳しいものでした。娼妓たちは、「もし足のないお客様が泊まって、毎日毎晩いてくれたらどんなに幸せだろう。」と同じ足のないだるま様を抱いて寝たそうです。これが年夜に旦那と一緒にだるまを買いにいく楽しみに発展し、だるま市になりました。*3

お堂。

お堂の壁に「七日町貸座敷華やかなりし頃の家並み」が貼ってあります。

【参考文献】

*1 半田岩雄:鶴岡の今昔(東北出版企画,1975)P.35

*2 花筏健:こぼればな史(庄内日報社,2007)P.44

*3 冨塚喜吉:鶴岡の小路(阿部久書店,1998)P.52

*4 大泉散士:私の鶴岡地図(阿部整一,1981)p.3

今回は、福居(栃木県足利市)の町並みと風俗を散歩します。東武線福居駅から北へ15分ほど歩いた栄町墓地の近くに、福居遊廓がありました。

福居遊廓は、福居と梁田にあった遊女屋をまとめて、明治41に作られました。

「新編足利浪漫紀行」*1 に掲載されている福居遊廓跡地の写真とほぼ同じ位置から。

遊廓の中心部だったと思われるあたり。小さな祠がありました。

遊廓があった通りの端から見たところ。

遊廓跡地の近くにある栄町墓地。

【参考文献】

*1 日下部高明,菊地卓:新編足利浪漫紀行(随想舎,1997)p.111

鍬ヶ崎遊廓は、近世の頃は現在の日影町附近にありましたが、幕末から明治にかけて遊廓は、鍬ヶ崎上町に移動しました。*1

明治18年、貸座敷営業許可地に指定されたとき、娼妓は47名で、この数は岩手県全体の約半数でした。*2

鍬ヶ崎上町1丁目のプチホテル海幸園の近くに、当時のものと思われる建物が残っています。

地元の方に話しをお伺いしたところ、現存しているのはこちらのお宅1軒のみだそうです。

堂々とした木造建築です。

入口附近。

【参考文献】

*1 沢内勇三:鍬浦史話(郷土史同好会,1955)p.85

*2 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.102

新陸奥旅館の玄関に入ると目の前にY字型に分かれる階段があります。

2階の部屋と部屋を結ぶ空中廊下。

大広間。

部屋には、大福帳と貸座敷遊客名簿。貴重な資料です。

貸座敷遊客名簿には、客に身体的特徴、衣服、相手をした遊女の名前、遊興費などが克明に記録されています。*1

【参考文献】

*1 rakra(2008.1)

八戸駅から2駅隣の小中野駅から徒歩10分ほどの場所に東北屈指の歓楽街と言われた小中野新地がありました。

新むつ旅館は、明治30年、貸座敷「新陸奥楼」として開業しました。ただの遊廓ではなく、20畳の宴会場と5つの部屋があり、芸者2人、遊女3人を抱え、芸者遊びが出来る遊廓でした。昭和32年の売春防止法施行後は、建物をそのまま生かし旅館として時を刻んできました。*1

同じ通りを北側から見たところ。

昭和のはじめに建てられたと思われる旅館。

【参考文献】

*1 rakra(2008.1)

全国遊廓案内によると、瀬上町遊廓には、今加楼、備中楼、八幡楼、花月楼、今出楼、普豊楼の6軒の貸座敷があり、約45名の娼妓がいたそうです。*1

国道4号線沿いの「瀬上中央」バス停から北へ50メートル。信号機のところを右に入ったところに、花月楼の建物が現存しています。*2*3

花月楼は、昭和15年頃に、石倉造りの部屋を増築し、13人ものお姉さんたちに揃いの飾り着をつくり、歌いはやし踊らせたそうです。*3

裏口の上部に「花月」の文字が確認できます。

表側へまわると、石蔵の前は広い敷地になっています。

【参考文献】

*1 南博編:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.41

*2 薄井三男:福島公娼史(薄井三男,1993)

*3小林金次郎:ふくしま散歩 福島郷土文化風物誌 県北編 改訂版(西沢書店,1977)P.181-P.183

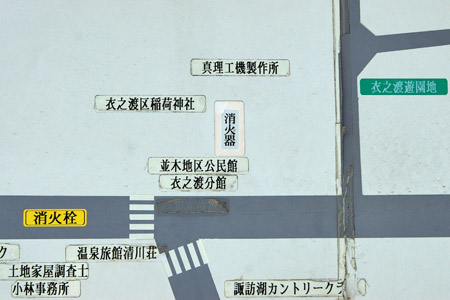

衣乃渡橋近くを歩いていると、木造民家や倉庫のような建物が点在する広場*1 に出ました。

場所は、「並木地区公民館衣乃渡分館」の隣です。地元の方に話をお伺いしたところ、このあたり一帯は、遊廓街だったと教えてくれました。

敷地内はほとんどが未舗装です。

小さな稲荷神社もあります。

広場の西端にある木造民家。

【参考URL】

*1 赤羽康男、山田毅:臼井吉見の「安曇野」を歩く17 尚江と女性たち

(「市民タイムス」ホームページ)

今回は、上諏訪(長野県諏訪市)の町並みと風俗を散歩します。諏訪の市街の南側を衣之渡(えのど)川が流れます。

「全国遊郭案内」によると、上諏訪町字衣之渡には、衣之渡遊郭がありました。*1

昭和11年の「長野市中部地図」を見ると、鶴賀新地の場所がはっきりと記されています。

格子状に配置された6つの区画が新地の場所だったようです。

南北に延びる通り。

道幅の広いメインの通りは、権堂町へ向かうあたりから、急に道幅が狭くなります。

今回は、長野(長野県長野市)の町並みと風俗を散歩します。

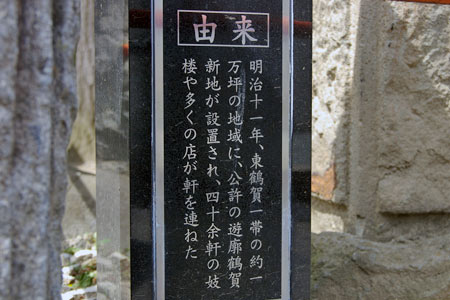

長野電鉄の権堂駅で下車し、東側へ進むと東鶴賀町に着きます。東鶴賀町は、かつて鶴賀新地があった場所です。

通りに面して、稲荷神社があります。

稲荷神社の敷地内に鶴賀新地の碑があります。

こういう碑があると解りやすいです。

新地跡のある弓町への分岐点をさらに南に数分歩くと、大きな桜の木があります。このあたりは化粧坂と呼ばれています。

古い井戸があります。

化粧坂とは、いかにも遊女の里らしい名前です。このあたりが昔の岩城街道の入口であり、庚申坂の遊廓がありました。

庚申坂の遊廓の移転の話は、明治20頃から出始め、結局明治29年に新町弓町に移転し、「新地」と呼ばれるようになりました。

三春では、旧名の庚申坂も忘れられず、新地と庚申坂の両方の呼び名が昭和31年の赤線廃止まで続きました。

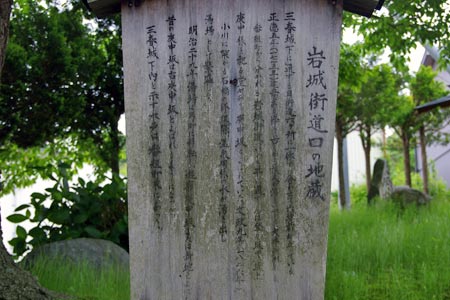

----岩城街道口の地蔵----

三春城下に通ずる旧街道六ヶ所に一体ずつ合わせて六地蔵が立っている。正徳5年(1715年)建立である。傍らに古くから旅人が湯をいやした大井戸がある。番組町から分かれる岩城街道は、登り坂で、頂上に庚申様を祀る堂があり、庚申坂と呼ばれていた。文政9年(1826年)、小川にかかる石橋の修理の際、温泉同様の水が湧き出し、湯場として繁盛した。明治29年湯場は、弓町に移転し、遊廓庚申坂、または新地と呼ばれ、昔の庚申坂は古庚申坂と呼ばれるようになった。

【参考文献】

*1 山崎義人:ふくしま散歩<県中・県南版>(不二出版,1977)P.127-P.128

今回は、三春(福島県田村郡)の町並みと風俗を散歩します。

磐越東線三春駅で下車し、約1km行くと三春町の中心部です。

さらにそこから県道門沢三春線を進み、Y字路を右へ進むと、左側に庚申坂と呼ばれる坂の入口があります。

この地には、昔、せり場があり、付近には遊廓もあり、繁盛しました。

庚申坂(新地)への入口。この坂を登ると、遊廓(新地)があった場所に行き着きます。

堂前町の交差点。

斜めに配置された入口のドア。手すりは斜めの2本配置されています。

「いらっしゃいませ」の看板。

昭和初期、大阪府議会が、「遊廓のトイレと消毒所はタイル張りにすること。」と決議したのがきっかけで、全国の遊廓にまたたくまにタイルが普及しました。*1

「日本のタイル」*1 には、昭和6、7年に出入りの業者が施行したとされる、三春町の庚申坂遊廓の「島屋」のトイレ内部のタイル張りの写真が掲載されています。

今回は、福島(福島県福島市)の町並みと風俗を散歩します。

駅の南側に位置する矢剣町には、「一本杉遊廓」がありました。道幅が旧に広くなる一画があります。

道幅の広い道路は、しばらく行くと元の狭い道幅に戻ります。

逆方向から見たことろ。奥に見えるのは、新幹線の福島駅です。

東側には、新幹線の高架が見えます。

今回は、柏崎(新潟県柏崎市)の町並みと風俗を散歩します。

新花町には、柏崎遊廓がありました。地図で見ると、四角形に区切られた区画があります。

近くには、柏崎温泉のバスの停留所があります。

通りの幅はかなり広く、中央分離帯は緑地帯になっています。

メインの通りが交差するあたり。

今回は、長岡(新潟県長岡市)の町並みと風俗を散歩します。

長岡市文治町(現在の山田3丁目付近)は、かつての長岡遊廓(新遊廓)があった場所です。*1

長岡の遊廓の歴史は古く、元和2年に先手村(現在の千手町)に18軒の茶屋を許可したことに始まります。*2

また、石内町にも遊廓ができ、これを「北廓」と呼び、先手村の遊廓は「南廓」と呼ばれるようになりました。明治40年(1907年)風紀上の問題から「北廓」と「南廓」を文治町に移転し、「長岡新遊廓」と称しました。*2*3

昭和18年の長岡市の市街地図*4 を見ると、文治町のところに「遊」「廓」の2文字が記されていています。長岡花街誌*2 に掲載されている「新遊廓地図」と見比べてみると、現在も当時の区画が残されていることがわかります。

西仲之町、東仲之町と呼ばれた東西の通りと久松小路、助六小路と呼ばれた南北の通りが交差するあたり。遊廓の中心部であったと思われます。

文治町の旧地名は、公民館の名前に残されています。

【参考文献】

*1 南博、他 編:近代庶民生活誌 第13巻(三一書房,1992)P.92「全国遊廓案内」

*2 永田直治郎:長岡花街誌(面白社,1912) 口絵,P.6-P.9

*3 細貝隆司:長岡郷土史(長岡郷土史研究会,1993)P.106-P.117

*4 地図資料編纂会編 :昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)p.98

JR門司港駅の北側の東本町。金属製のアーチがあります。

このあたりには、馬場遊廓がありました。*1

昭和3年の「門司新市街圖」には、現在の現在の東本町2-4のあたりに「遊廓」と記されています。*2

料理店がはいっている古い建物。

「馬場」と書かれた電柱のプレート。

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002) P.44-P.45

*2 大淵善吉:門司新市街圖(1928)

芳和荘の内部に入ると眼前に飛び込んでくるのが、この光景です。建物は2階建てで、口の字型になっています。建物の遊廓時代は、「長州楼」と呼ばれていたそうです。

正方形の建物の内側には廊下があって、ぐるりと一周できます。

遊廓建築の特徴と言える中庭。

2階の欄干の板には、文字が彫られています、何と書いてかるかは、宿泊すると、翌朝、芳和荘のご主人が教えてくれます。

築100年近く建つ萩市松本川近くにある芳和荘。元遊廓の建物です。*1

築100年の木造建築です。

歴史を感じさせる看板。

北側からの遠望。

【参考ホームペ^ジ】

*1 萩温泉旅館協同組合:今月の旅館紹介(芳和荘)

湯田温泉の湯の町通りを北へ進むと、一富士旅館、入舟旅館の看板が見えてきます。

昭和6年の「山口市街図」を見ると、この付近に「遊」、「廓」の2文字が記されています。この付近だけ、道幅が広くなっている箇所があります。

湯の町通りから来た道と比べると、道幅は、かなり広いです。

建物は、古くからこの地にあったと思われる木々に囲まれています。

「全国遊廓案内」によると、防府には三田尻遊廓があり、「開地遊廓」とも呼ばれていました。*1

三田尻交番の近くには、スナックが点在していて、かつては、繁華街であったと思われます。

電柱の「開地」のプレート。

三田尻からは、工業地帯の煙突が望めます。

風情のある町並みが残っています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

保土ヶ谷遊廓は、保土ヶ谷橋からすぐの所にあり、貸座敷が7軒あり、娼妓は50人ほどいました。遊廓は、宿場町の時代が残した飯盛女の化身とも言えるものです。*1

保土ヶ谷橋は、現在もあります。

昭和6年の「大日本職業別明細図 保土ヶ谷区」に保土ヶ谷遊廓の位置が記されていますが、それによると遊廓は、保土ヶ谷橋近くの今井川が直角に曲がるあたりの南側にあったようです。遊廓は、西側(八幡神社側)から、「松美楼」、「大松楼」、「松芳楼」、「第一万金楼」、「第二万金楼」、「東家」と並んでいました。

八幡橋から見た今井川。

南側の台地からの眺め。

【参考文献】

*1 南博,林喜代弘編:近代庶民生活誌 第14巻 色街・遊廊2(三一書房,1993)p.35

今回は、保土ヶ谷(神奈川県)の町並みと風俗を散歩します。JR保土ヶ谷駅近くの国道1号線(旧東海道)沿いには、保土ヶ谷宿がありました。

天保(1830年~1843年)末の頃、保土ヶ谷宿には本陣1軒、脇本陣3軒、旅旅籠屋69軒があり、本陣は飯盛女は置いていないが、脇本陣2軒と旅旅籠49軒が飯盛女を置いていました。*1

道路沿いに旧保土ヶ谷宿の様子を説明するプレート(写真、左側)があります。

プレートに描かれている「津の国屋」、「新金子屋」、「沢潟屋」、「つたや」は、飯盛旅籠屋でした。*1

当時の建物が保存されている「金子屋」。「金子屋」は平旅籠でしたが、その隣には、飯盛旅籠屋の「石川屋」、「新玉屋」がありました。*1

現在、ビルが建っているあたりには、飯盛旅籠屋の「村田屋」がありました。*1

【参考文献】

*1 斎藤富一:東海道保土ケ谷宿の飯盛女(近代文芸社,1994)P.37,P.50-P.51

今回は、柳ヶ瀬(岐阜県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜の繁華街と言えば柳ヶ瀬です。 柳ヶ瀬は、美川憲一の柳ヶ瀬ブルースで、全国的に有名になりました。

明治22年刊行の」「岐阜市街新全図」には、金津遊廓の場所が記されています。それによると、金津遊廓は、柳ケ瀬の西側にありました。

現在は、風俗店などが建ち並ぶ商店街として繁栄しています。

この場所には、柳ヶ瀬トルコがありました。

昭和13年刊行の「大岐阜市全図」を見ると、金津遊廓があった場所は、この頃には大門通りと呼ばれていたことがわかります。

大門通りの名残の電柱番号札。

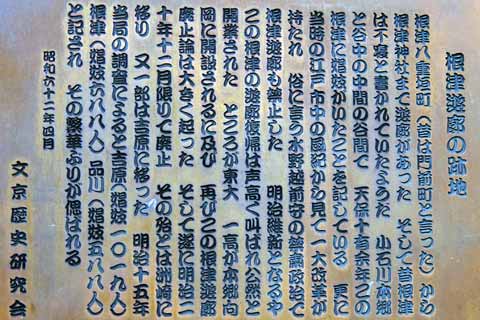

今回は根津(東京都文京区)の町並みと風俗を散歩します。

「明治の東京」*1 によると、「藍染橋(在の根津一丁目の交差点付近)までは、引手茶屋であったらしく、橋から先が娼楼の区域で、権現の方へ曲がっている八重垣町の方に大楼があったのではなかろうかと思う。」と紹介されてます。*2*3

根津神社近くの商店。根津遊廓のことを記した銅版のプレートがあります。

根津遊廓は明治21年をもって、洲崎に移転したため、現在、その名残はありません。

しかし、遊廓的な雰囲気は移転後も残っていました。 「不思議の町根津」*1 によると、今の根津小学校の近くで、夕方になると日本髪を結って、白粉をつけた2、3人出てきて客を引いていました。*4

遊廓移転後の明治29年、根津神社内に残っていた旧大八幡楼の建物を利用して、温泉旅館「紫明館」ができました。そして、数年前までは日本医科大学の看護婦寮でした。町の歴史を長く知る人たちは、「あそこはよっぽど女に縁の深い土地に違いない。」と噂しています。*4

現在、看護婦寮があった場所は日本医科大学大学院になっています。

【参考文献】

*1 馬場孤蝶:明治の東京(丸ノ内出版,1974)P.8-P.9 中央公論社昭和17年刊の複製

*2 上村敏彦:花街・色街・艶な街(街と暮らし社,2008)P.70-P.72

*3 林順信:東京路上細見①(平凡社,1987)P.174

*4 森まゆみ:不思議の町根津(筑摩書房,1997)P.104,P.219-P.220

「全国遊廓案内」によると、宇都宮城址の南側の河原町に、宇都宮遊廓がありました。*1

昭和11年発行の「宇都宮市街付近図」*2 には、格子状に区画された道路に「遊」、「廓」の2文字が記されています。

その遊廓の名残でしょうか。格子状に区画された道路の北側に「しんち食堂」という名の食堂があります。

格子状に区画された道路を東側から見た所。付近の道路と比べ明らかに道幅が広くなっています。

外郭の道路から見ると、遊廓があった場所(写真右側)は高台になっています。

「新地」の名が残る電柱。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌第14巻(三一書房,1993)P.26-P.27

*2 宇都宮市街付近図(1936年(昭和11年)発行)

今回は、熊本(熊本県熊本市)の町並みと風俗を散歩します。

二本木遊廓へ向かう道路沿いに残る石柱の脇に、旅館兼スナックの建物が建っています。

スナックの隣が旅館の入口です。

旅館の入口。

昭和レトロな旅館の案内看板。

城山公園の麓の猪崎には、猪崎新地(福知山遊廓)がありました。

大正4年刊行の「福知山市街略図」*1 に福知山遊廓の見取り図が記載されていますが、これによると、この写真の通りが遊廓のメインの通りで、10軒の妓楼のうちの5軒が、この通り沿いにありました。

遊廓の中心部であったと思われるあたり。

旅館風の大型の建物が残っています。

別の通りにもう1軒。

【参考文献】

*1 藤本薫:歩兵第二十聯隊と福知山案内 (福知山三丹新報社,1915)「福知山市街略図」

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

昨年(2007年)は、新吉原が誕生(元吉原から移転)してから、ちょうど350年にあたります。これを記念し、2007年11月に、遊廓の入口である大門を再現した街路灯が設置されました。江戸風情を復活させようと町会の働きかけによって実現したものです。”江戸の華”とうたわれた遊廓の歴史は現実の荒波にもまれながら受け継がれています。*1

かつての吉原遊廓の大門があったあたりに設置された「大門(おおもん)」と書かれた街路灯。他に、「角町」、「京町」、「揚屋町」などと書かれた街路灯も各通りに設置されています。

この場所には、花魁(おいらん)ショーで有名な料亭の松葉屋がありましたが、現在は1階に交番が入るマンションになっています。

吉原今昔図*2 によると、松葉屋は昭和20年代には引き手茶屋として営業していました。

花魁ショーは、平成の初め頃まで、月・木・金を除く15時からと毎日19時から、所要時間25分で上演され、「はとバスツアー」にも組み込まれていました。*3

大門があったあたりから大門交差点方面を見ると道路がS字形に曲がっています。ここは、五十軒道と呼ばれていました。

【参考文献】

*1 丹治早智子:東京新聞(2007.11.9 夕刊)P.10 「吉原大門」街路灯で再現

*2 新井一鬼:吉原今昔図(葭之葉会,1993)

*3 散歩の達人(1996.11)P.8-P.9

甲府の遊廓は、明治時代、増山町にあり、「新柳町遊廓」と呼ばれていました。明治40年、廓内から出火した大火により、22の妓楼のほとんどが焼けたため、まもなく穴切(現在の宝1丁目)に移転しました。*1

穴切遊廓は、穴切神社の北側。現在の宝1丁目にありました。「甲府市街全図」*2 に、整然と区画された穴切遊廓が記されています。

遊廓があったと思われる一画。

旧地名である「アナギリ」のプレート。

南側には、黒板壁が美しいお屋敷がありました。

【参考文献】

*1 山梨県立図書館:甲州文庫史料第1巻(山梨県立図書館,1973)P.284

*2 甲府商業会議所:甲府案内(甲府商業会議所,1918)「甲府市街全図」

今回は、栗橋(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。*1

中田遊廓跡には、廓を1周できる道が残っています。

南側の一画。

赤線跡を歩く*2 に掲載されているあるお宅の裏門。

建物は残っていませんが、広い敷地を塀が取り囲んでいます。

【参考URL】

*1 風俗散歩(栗橋,第1回,2005.11)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.99

今回は、深川(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄東西線の門前仲町駅の周辺には、深川不動尊、富岡八幡宮などがあり、下町風情を味わうことができます。

富岡八幡宮の周辺には、江戸時代から遊里があり、深川七場所と呼ばれました。七場所とは、仲町、土橋、櫓下、裾継(すそつぎ)、新地、石場、佃の七つの遊所をいいました。*1

深川七場所の一つ、仲町は、現在の仲町通り商店街のあたりにありました。*2*3

仲町は、土橋、新地とともに、もっとも繁栄をきわめた土地です。仲町は、永代寺門前仲町の略称です。*1

裾継は、油堀に囲まれた角にありました。現在の赤札堂のあるあたりです。油堀があった場所には、現在は首都高速道路が通っています。*2*3

油堀川公園の名に当時の堀の名前を見ることができます。

櫓下は、現在の清洲通り沿いにありました。。*2*3

【参考文献】

*1 佐藤要人:江戸深川遊里志(太平書屋,1979)P.153-P.155

*2 花咲一男:川柳雑俳江戸岡場所図絵(有光書房,1974)P.38

*3 新創社:東京時代map.大江戸編(光村推古書院,2005)P.45,P.47

※ 「江戸岡場所図絵」*2 には、江戸時代の古地図に●印で岡場所があった場所が記されています。これと「東京時代map」*3 を重ね合わせることにより、現在の場所を推定することができます。

「大木更津」*1 によると、「仲片町の海岸には、遊廓があって、辛うじて華やかなりし昔の木更津の船着場風情を止めてゐる。新鈴木楼、中村楼、京都楼の三妓楼あり。(中略)江戸へ帰る船の旅人と窓の女とが、後朝(きぬぎぬ)の別れを惜しむだであらう情趣を思ひ浮かべて限りなく興の湧くのを覚ゆるのである。」と記されています。

仲片町は、現在の中央二丁目付近です。

高崎繁雄さんの「木更津地名散歩」によると、仲片町公会堂のあったあたりは、昭和十年代は海だったところで、船着場になっていて、高崎さんは、「子供心に異様に冷たい雰囲気を感じて通り抜けた俗にいう岡場所の店さきに商品のように並んだ女性の無表情な顔を思い出すことがある。」と述べています。*2

南片町浜通りから西へ延びる通り。未舗装の道が緩やに下っています。

未舗装の道を進んだ先(仲片町公会堂の裏手)は、広い空き地(児童公園)になっています。

「大木更津全図」*1 には、貸座敷の場所が記載されていますが、仲片町公会堂の裏手あたりのように思えますが、精密な地図でないため、正確な場所は不明です。

2枚目の写真の一本南側の通り。南片町浜通り方向を見たところ。

【参考文献】

*1 石川空山,石崎白水:大木更津(木更津日報社,1939)P.47,付録「大木更津全図」

*2 高崎繁雄:木更津地名散歩⑥(新千葉新聞に掲載)(1976.3.1)

郡山市街から少し離れた高台の赤木町にはかつて遊廓があり、現在は遊廓の大門だけが残されています。*1

「明治参拾四年九月建立」と書かれています。

周囲は、マンションなどの住宅街となっています。

門を通る車。

【参考文献】

木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.108

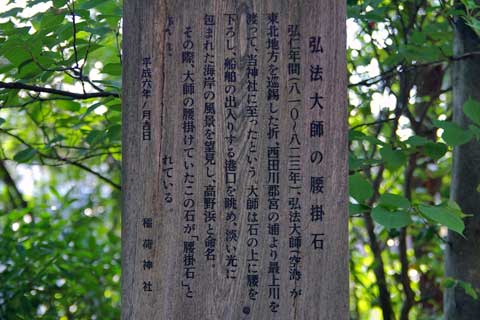

今回は、酒田(山形県酒田市)の町並みと風俗を散歩します。

最上川の河口に位置し、庄内米をはじめとする水運で栄えた酒田には、もともと遊所が3ヶ所ありました。文化10年(1813年)、港に面した船場町と、市街の中央にある今町(現在の日吉町)がまず公許され、次に郊外の高野浜も公許されましたが、明治27年の庄内大地震後、高野浜一ヶ所に統合され、娼妓と芸妓の両方を置く新しい遊廓が作られました。*1

北新町に、村社稲荷神社があります。

道路に面した掲示板のところに、旧町名を示す柱が立っていて、このあたりが高野浜であることがわかります。

稲荷神社の中に、「弘法大師の腰掛石」というのがあります。

掲示板には、弘法大師がこの石の上に腰をおろし、海岸の風景を望見し「高野浜」と命名したと書かれています。

【参考文献】

*1 木村聡:歴史の中の遊女・被差別民(新人物往来社,2006)「秋田紀行 遊廓跡をたずねて」P.290-P.291

今回は、加茂(山形県鶴岡市)の町並みと風俗を散歩します。鶴岡駅からバスに乗り、加茂港の手前の加茂緑町に着きました。

享和3年(1803年)、幕府は、鶴岡、酒田に加えて加茂の旅籠屋のみに遊女を置くことを許可しました。明治10年頃には、水戸屋、平屋、松代屋、小松屋、茂沢屋、吉川屋、うなぎ屋、笹屋のいわゆる女郎屋と呼ばれる家が8軒ありました。わずか500戸足らずの加茂に遊女を置くことが許可されたのは、船での人の出入りが非常に多かったためです。*1

吉川屋、うなぎ屋、小松屋があったあたり。*1

昭和59年までは、2軒の妓楼跡の建物が残っていました。*2

現在はその面影はまったくありません。

路地に入ると古い民家が残っています。

ここから少し歩くと、日本海に出ます。

【参考文献】

*1 加茂郷土史編纂委員会:加茂港史(1966)P.388,P.390

*2 秋野庸太郎:聞き書加茂湊遊廓(みちのく豆本の会,1991)口絵

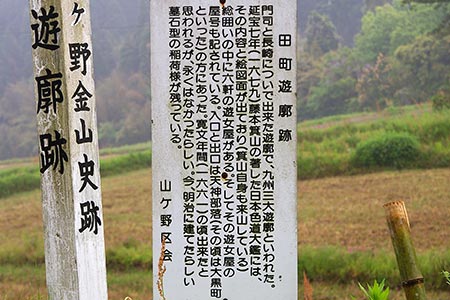

山ヶ野金山史跡を流れる天降川沿いにゆるやかな坂道を登っていくと、恵比寿堂があります。ここから右に折れ、橋をわったったところに「田町遊廓跡」があります。

一面の田んぼで、案内板がたっているだけの場所です。

「色道大鏡」*1 の「薩摩國山鹿野遊郭図」によると、「うどん丁」と呼ばれた飲食街があり、飲食営業のかたわらで買春をやっていたと考えられています。*2

「色道大鏡」の作者である藤本箕山も来山しました。*1

【参考文献】

*1 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会:色道大鏡(2006,八木書店)P.433,解題 P.28

*2 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.174

今回は、鹿児島(鹿児島県鹿児島市)の町並みと風俗を散歩します。

明治32年、鹿児島市の塩屋村字沖田(現在の甲突町)に沖之村遊廓が設置されました。*1

沖之村遊廓は、甲突川を南の境とし、清滝川を北の境とする場所にありました。その清滝川に、思案橋と呼ばれる橋がかかっています。

思案橋は、ここらでいっぱいやった遊客が、この橋を渡って遊廓へ行こうか、それともこのままおとなしく帰ろうか思い案じる橋で、「思案橋」と名づけられた橋は、江戸の吉原をはじめ、各地の遊里の入口に見られました。*1

思案橋を渡ると、交差点に出ます。交差点の角には、昭和の初期からこの場所にある*2 城南派出所があります。

派出所の脇に「沖之村跡」の碑があります。この碑によると「沖之村」は「おっのむら」と発音するようです。

明治40年の遊廓付近の図*2 によると、この道の両側に妓楼があったはずですが、現在その面影はありません。

【参考文献】

*1 芳即正:かごしま女性解放史(高城書房,2004)P.73,77-P.78,P.84

*2 鹿児島市案内図(白楊舎,1932)折込地図6

今回は、大浜(福岡市博多区)の町並みと風俗を散歩します。大浜は、旧博多港に近い、現在の下呉服町、大博町付近です。

このあたりには、江戸時代初期から柳町遊郭があり、東京の吉原と同様、元禄期に全盛を迎えました。明治44年に柳町遊廓は廃止となり、代わりに現在の住吉地区に新柳町遊廓が作られ、遊廓廃止後は旧柳町と呼ばれるようになりました。*1

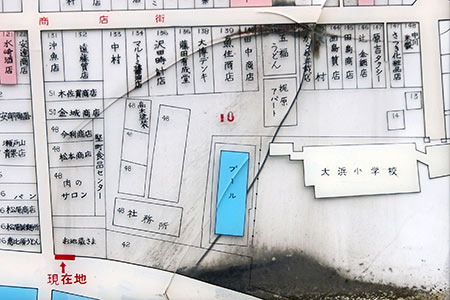

柳町遊郭は、現在の大浜小学校(平成10年、大浜、奈良屋、御供所、冷泉の四つの小学校が統合され、博多小学校が開校*2)があった場所にありました。*1

柳町遊郭は、竪町の北側の下竪町を右に折れ、カギ型にちょっとまわったところに大門がありました。*1

石堂川(現在の御笠川)から見た大浜小学校跡。校舎はそのまま残されています。

石堂川の川べりまでが柳町遊郭でした。*1

柳町遊廓の名残でしょうか。大浜小学校近くの電柱には「柳」と記されています。

【参考文献】

*1 井上精三:博多風俗史遊里編(積文館書店,1968)P.9-P.11,P.193

【参考URL】

*2 博多小学校ホームページ

明治時代、下関には、稲荷町、裏町(2ヶ所)、豊前田、竹崎、今浦、新地の計6ヶ所に遊廓があり、町のほとんどを花街が占めていたと言われるほど、下関は「女郎立国」で、高杉普作ら当時の豪傑先生たちも女郎相手に逸情を弄んだとされます。*1

没落した平家一門の女官たちが色を売って生活を支えたのが遊廓の起こりであるため、それだけに由緒もありました。*1 遊女は年中素足でいるのが一般的でしたが、下関の遊女は格式が高く、足袋をはいていました*2

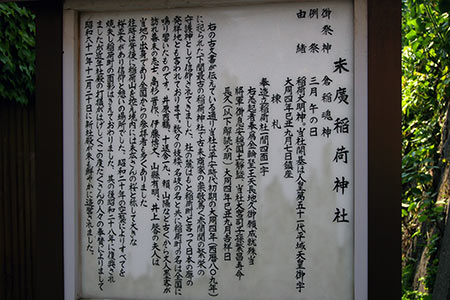

赤間町の「東京第一ホテル下関」の近くの道路沿いに末廣稲荷神社の鳥居があります。

稲荷町には、この末廣稲荷神社だけが当時を伝えるものとして残されています。

稲荷神社にある案内板。「稲荷町は、日本の廓の発祥の地とも言われております。」と紹介されています。

先帝祭の賑わいから比べると、非常に寂しい感じのする稲荷神社です。

【参考文献】

*1 沢忠宏:先帝祭を支えた「関の廓」盛衰史(沢忠宏,1985)P.26

*2 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.46

横浜公園の日本庭園の入口近くに「岩亀石灯籠」があります。

案内板によると、「岩亀石灯籠」は、妙音寺(港区三春台)から、横浜市に寄贈されたもので、岩亀楼にちなむ石灯籠です。

岩亀楼は、港崎遊廓において中心的存在で、外国人遊廓がこの岩亀楼を中心にして元締めのような形で運営されていきました。外国人が娼妓を妾にするときは、岩亀楼の許可をとらなければなりませんでした。*1

石灯籠に「岩亀楼」の文字が刻まれています。

港崎遊廓の岩亀楼は、純日本様式に西洋様式を加味したもので、二層楼は異人館と和人館に区別され、廓内第一楼としての建築の美しさを誇りました。*2

【参考文献】

*1 川元祥:開港慰安婦と被差別部落(三一書房,1997)P.91

*2 横浜市:横浜市史稿風俗編(臨川書店,1985)P.516

今回は、関内(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。

関内駅前には、日本のプロ野球の横浜ベイスターズが本拠地として使用している横浜スタジアムがあります。スタジアムは、横浜公園の敷地内にあります。

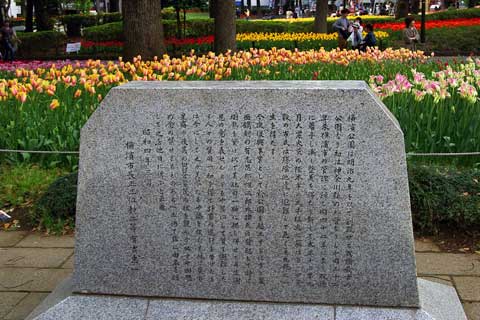

横浜公園は、公園内に碑によると、明治9年(1876年)に設置された日本最古の公園です。

横浜公園ができる前、この場所には港崎(みよざき)遊廓がありました。

1858年(安政5年)、徳川幕府とアメリカとの間で日米修好通商条約が結ばれましたが、そのときアメリカから総領事として派遣されたタウンゼント・ハリスは、アメリカ軍兵士の慰安のため、徳川幕府に遊廓の建設を希望しました。幕府はこれを受け、駒形屋遊廓を建設し、これが後の港崎遊廓の前身となりました。港崎遊廓は壮大な規模で、現在の横浜スタジアムの敷地全体がほとんどすっぽり遊廓でした。*1

遊廓の正面は、横浜スタジアムの外野の外にあり、そこから東北方向に1キロも行かないところに横浜港があり、横浜港に立つと真正面に港崎遊廓が見えました。*1

写真は、日本大通りから横浜スタジアム方面を見たところです。

幕末の開港当時、日本大通りの南東側(写真左側)に外国人が暮らすための居留地設けられ、北西側(写真右側)が日本人居住地でした。*2

【参考文献】

*1 川元祥:開港慰安婦と被差別部落(三一書房,1997)P.65,P.83,P.95

*2 横浜開港資料館:横浜・歴史の街かど(神奈川新聞社,2002)P.18-P.19

明治、大正年間、土浦の花街は、田町(現在の城北町)、鷹匠町(現在の中央二丁目)、中城町、三好町(現在の桜町一丁目)などに、散在していて、いわゆる売笑婦を抱えて客を寄せていました。*1

田町は、現在の城北町にあり、中城と並ぶ盛んな町でした。

お茶屋は、「丸新」、「恵比寿屋」、「葭川」、「蛇の目」、「朝日屋」、などがありました。現在も建物が残る宮内畳店の向い側には、「福田楼」がありました。*2

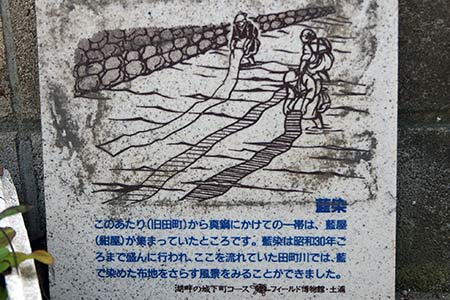

近くに、「築地川遊歩道」があります。この遊歩道は、昔、流れていた築地川の跡地を利用したものです。遊歩道の入口に、観光用の散歩コースを説明した歩道のタイルが立てかけてありました。(写真の左下)。この説明によると、このあたりでは、昭和30年頃まで藍染が盛んに行われ、藍で染めた布地を川にさらす風景を見ることができたそうです。

このあたりは、昭和30年」ごろまで藍染めが盛んにおこなわれ、ここを流れていた田町川では藍で染めた布地をさらす風景を見ることができました(案内板より)。

大正14年、風紀上の対策として、散在していた料亭、芸妓置屋は、新たに造成した埋立地に集団移転することになりました。埋立地は広かったため、新しい町名と区割りが必要になり、栄町、敷島町、朝日町、匂町、小桜町が生まれました。これらの新町名は、本居宣長の和歌「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜かな」から採用されと言われています。こうして、桜川べりの埋立地に新町が誕生し、その中に三業指定地区が設けられました。*1

【参考文献】

*1 本堂清:土浦町内ものがたり(常陽新聞社,1989)P.500-P.504

*2 佐賀進,佐賀純一:土浦の里(筑波書林,1981)P.184-P.185

前回歩いた田町遊廓*1をもう一度散歩します。

前回、蔦に覆われていてその全貌を知ることができなかった旅館だった建物*2 は、蔦がすべて取り払われていました。

側面に回ってみます。

こちら側も木々が取り払われて、すっきりとしました。

【参考記事】

*1 旧田町遊廓大門通り(2005,10)

*2 旧田町遊廓の旅館だった建物(2005,10)

戦国時代の終わり、関東を治めていた後北条氏が滅ぼされると、豊臣秀吉の命を受け徳川家康が新たな領主となりました。このとき、北条氏の支城であった八王子城*1 はすでに落城しており、もとの八王子城下の宿々は、現在の八王子に移転しました。基幹道路の両側には、東から横山宿、八日市宿、八幡宿の三宿が置かれました。*2

三宿の移転が始まった1590年(天正18年)には、すでに市が開かれ、市神社*3 が祀られていました。

現在の八日町の交差点近くに、八日市宿跡の碑があります。

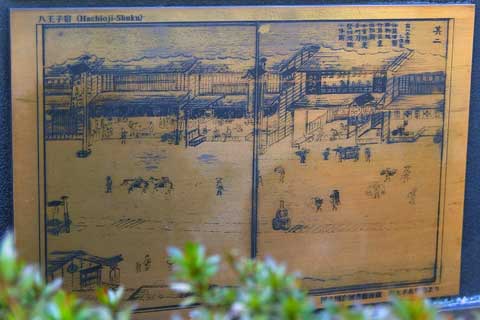

碑には、八王子宿の様子を示す銅版画があります。

横山宿の市は、表通りを3分し、東から四日場、十四日場、二十四日場と三分され、順次に市が立ちました。その中で、東端の四日場(現在の横山町1丁目のダイエー八王子店あたり)は町のはずれに位置するため毎月4日の市も寂れがちで、宿民たちを困窮させました。そこで、苦肉の策として、横山宿内に分散している飯盛旅籠を四日場に集めようとの案が出されましたが、この案は移動の費用を負担しきれなかった四日場側の事情で実現しませんでした。*2

明治30年の八王子大火後、甲州街道沿いの遊女屋は、八王子北部の田町に移転し、田町遊廓と呼ばれるようになりました。*2

【参考文献】

*2 樋口豊治:江戸時代の八王子宿(揺籃社,1990)P.14,P.59-P.61,P.131,P.177,P.207,P.227

長野県下で一番初めにできた遊廓は、明治9年に開業した松本の横田遊廓*1 ですが、これよりやや遅れ、飯田遊廓が、明治15年に認可を受け、開業しました。その後、明治40年に二本松遊廓と改められ、昭和の時代まで続きました。*2

遊廓の入口には大門があり、大門を入ると、小料理屋や湯屋が軒を連ね、その次(写真右手前の曲がり角)に久保田楼がありました。遊廓の真ん中は、広場のように広くなっていました。*2

久保田楼は、数奇屋造りの美しい佇まいで、重要文化財級の建物でしたが、2002年に取り壊されました。*3

久保田楼があった場所には、現在はアパートが建っています。かつての久保田楼の写真*4 に写っていた松の木と同じ樹形の松の木が現在も残っています。

遊廓に入るには、大門から入る通路の他に、お忍びで入ることができる3本の通路がありました。そのうちの1本、南側の下馬場町通りからの通路脇には、深川楼がありました。*2

現在この場所は駐車場になっています。

遊廓の突き当たりにあったお稲荷さま(明治29年5月勧請)は、現存しています。*2

【参考文献】

*2 村沢武夫:飯田情話(南信州新聞社,2006)口絵,P.76-P.77

*3 林安直:信州かやぶき民家(しなのき書房,2006)P.252

【関連記事】

*1 横田遊廓跡地(2007.3)

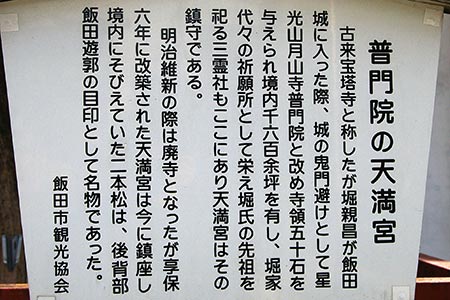

二本松にある普門院天満宮。寂れた感じがします。

鳥居の脇にあるスナック。

飯田遊廓は、別名二本松遊廓と呼ばれていました。遊廓の入口のところに天満宮が祀られていて、その境内に二本の松が高くそびえていたことから、いつの間にか飯田遊廓のことを二本松と言うようになりました。

当時の二本松の写真*1 と比べると、樹形は異なっていますので、植え替えられたものかもしれません。

二本松は、飯田遊廓の代名詞でした。

【参考文献】

*1 村沢武夫:飯田情話(南信州新聞社,2006)口絵

今回は、松本(長野県松本市)の町並みを散歩します。

長野県は、明治10年の臨時県民会において公娼制度の実施に踏み切り、横田(松本城の東側)に遊郭が建設されました。*1

地元の古老にたずねたところ、横田遊廓は現在の「新浅間温泉」にあったそうです。

松本繁昌記*2 の「松本市街全図」に、横田遊廓の場所が記されていますが、現在の地図と重ね合わせてみると、その場所は、新浅間温泉にほぼ一致します。

新浅間温泉(写真左下のエリア)には、舶來亭、ホテル末広、万年旅館など数軒の旅館があります。道路は格子状になっていて、遊廓の特徴を残しています。

周囲とは明らかに異なる道幅の広い通りがあります。ここが遊廓のメインの通りだったのかもしれません。

「舶來荘」という屋号の旅館。松本繁昌記*2 によると、横田遊廓には同じ屋号の妓楼「舶來亭」がありました。

明治時代、自由民権派の中に、遊廓建設に反対する意見もありました。中でも上条鎧司は、女性解放に関心を持ち、家庭教育の重要性を考えました。上条鎧司は、塩尻の遊女を逃亡させ、妻として生涯を共にしたことでも知られています。*1

この明治時代の女性解放運動が、昭和のトルコ風呂騒動を勝ち抜いた住民運動につながったと言われています。*3

【参考文献】

*1 松本市:松本市史 第2巻 歴史編4(松本市,1997)P.89-P.91

*2 山内実太郎:松本繁昌記(山麓舎,1982)P.29,P.194

*3 松本女性史の会:”買春”許すまじ(銀河書房,1984)

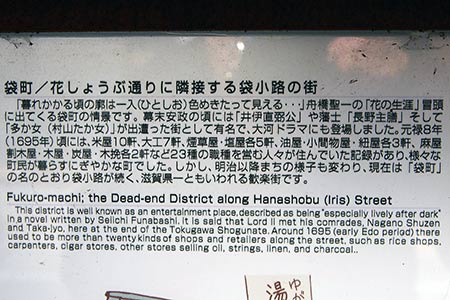

花しょうぶ通りと芹川に挟まれたところにある歓楽街が袋町と呼ばれています。ここには、かつて遊廓がありました。いくつもの細い路地が走り、袋小路となっているため、「袋町」と呼ばれるようになったとも言われています。*1

この袋小路は、「金亀横丁」と呼ばれています。

キャバクラと古い建物が混在しているのが、現在の袋町の風景です。

金亀横町を抜けた北西側の通り。

江戸時代、彦根藩では娼妓遊女を立藩以来禁令で、厳重に取り締まっていました。明治新政府になり、各地に遊廓ができるようになり、彦根においても明治4年に遊廓が公認されました。*2

その後、遊廓は次第に増加し、昭和4年(1929年)には、69軒に及びました。*3

画家の上田道三さんは、袋町の貸座敷を描いています。*1 *4

【参考文献】

*1 彦根史談会:城下町彦根 淡海文庫25(サンライズ出版,2002) P.125,P.128

*2 宮田思洋:彦根史話(彦根史話刊行会,1965)P.162-P.163

*3 大野紘一郎:彦根いまむかし(サンブライト出版,1986)P.86

*4 彦根市ホームページ:町の風景(上田道三 画)

彦根の東南隅にかつて遊廓だった袋町があります。その袋町の入り口にあたる花しょうぶ通りでは、江戸時代の寺院や町家、明治・大正の面影を伝える洋風の建物が一体となった町並みが整備され、歴史を活かした町づくりが試みられています。*1

花しょうぶ通りにある袋町の紹介看板。第一回のNHK大河ドラマの原作として用いられた舟橋聖一さんの歴史小説「花の生涯」の冒頭部分で、袋町遊廓が登場することを紹介しています。

通りの中央あたり。木造の商家が建ち並んでいます。

花しょうぶ通りの看板。

【参考文献】

*1 彦根史談会:城下町彦根 淡海文庫25(サンライズ出版,2002) P.130

旧遊廓だった場所には、何軒か木造建物が残されていますが、その中でも、忍甲一さんが、「国宝的遺構」*1と絶賛する建物があります。

1階は、家族用の部屋で、2階が娼妓の接遇部屋です。*1

同じ間取りの接客用の部屋が3部屋あります。

入口。*1

裏の小路。*1

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

土生港からバスに乗り、約10分で、因島の南西部の町、家老渡に着きます。

現在の住所でいうと、三庄(みつのしょう)九区です。

家老渡の遊廓の創設は、比較的新しく、大正8年の創設です。*1

広い通り。写真の奥に見えるのは、日立造船所の工場です。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

明神橋を渡ると、海に面した通りに出ます。ここには明神遊廓がりました。*1

妓館の面影をとどめています。

道幅の広い通りです。南側(写真右側)には海が広がっています。

海の見える店。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

明治17年の貸座敷娼妓営業取締規則によると、竹原の遊廓は、榎町、新町(現在の本町3丁目付近)と明神(現在の塩町付近)に定められていました。明神は、現在の竹原港の対岸に位置していて、瀬戸内の海を見渡せる場所にあります。

明神遊廓の名残とも言えるのが、遊廓の入口にあった明神橋です。明神橋は、吉原の大門に相当します。

写真は、近年になって車道用に作られた新明神橋から明神橋を見たところです。明神橋を渡ったその先に、明神遊廓がありました。

明神橋は、数年前までは、今にも崩壊しそうな橋でした。*1 しかし、最近になって、歩行者・自転車専用の橋として新しく架け替えられた模様です。昔の橋の橋げたが残されています。

写真の奥に見えるのは、シルバー人材センターです。

対岸から見た明神橋。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

今回は、竹原(広島県)の町並みと風俗を散歩します。

竹原は、安芸の小京都と呼ばれ、江戸時代の古い町並みが残されていて、当時を偲ばせてくれます。

明治17年の貸座敷娼妓営業取締規則によると、竹原の遊廓は、榎町、新町、明神と定められていました。*1 榎町、新町は、現在の本町3丁目付近、明神は、現在の塩町付近です。

本町3丁目付近を本川が流れます。江戸時代は、ここが港でした。*2

本川の北側は、「安芸の小京都」と呼ばれる古い町並みの残る場所で、現在は、観光スポットになっています。

楠神社付近。

木造3階建ての建物があります。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

*2 竹原市:安芸の小京都たけはら(観光マップ)

大崎上島の北端に位置する鮴崎(めばるざき)に来ました。

鮴崎は、天満、宇浜と並び、おちょろ稼業が定着していました。*1

遊廓があったとされる通り。*1

民俗学者の沖浦先生は、その著書*2 の中で、「三味線や太鼓の音で明け方までさんざめいていた鮴崎の遊女街は、今でもその頃の町並みがほとんど残っている。瀬戸内の港町で、当時の面影がまだ見られるのはここだけだろう。」と述べていますが、町並みは、だいぶ新しくなっているようです。

木造3階建ての民家があります。迫力満点です。

盗賊返しのある民家。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295,P.315

*2 沖浦和光:瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて:(岩波書店,1998)P.221

木江の天満区とともに、宇浜区も、昭和初期の貸座敷の被免許地で、「おちょろ舟」も存在していました。*1

宇浜区は、木江港の北側。一貫目桟橋付近一帯です。

古い看板が残っています。

逆方向を振り返る。

塩月旅館。重厚な建物です。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.294

木江港の南側の天満区には、昔の町並みが残されている通りがあります。

大崎上島の昭和初期の貸座敷の被免許地は、木江の天満区と宇浜区、そして東野の鮴崎(めばる)崎の3ヶ所でした。そして、木江と鮴崎崎にもオチョロ舟がありました。この通りには、遊郭がありました。*1

御手洗の遊郭跡の建物は、かなり修復されていて、観光地という印象でしたが、木江町並みは、当時のままの木造建築が残されており、本物の迫力があります。

一方、路地に入ると、廃屋となっている家もかなりあり、荒廃が進んでいることを感じさせます。

通りには、商店もあります。昔ながらの酒屋さんも多く、地元の醸造メーカーのブランドの看板が見えます。*2

玉屋旅館。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.294

*2 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.3「特集 木江を歩く」P.4

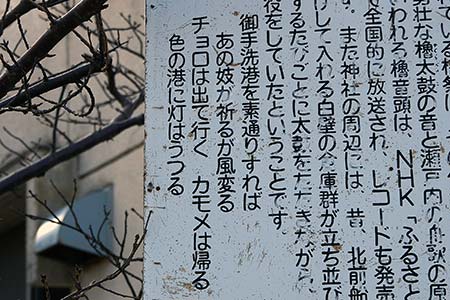

御手洗港から3分ほど歩いたところに蛭子神社があります。蛭子神社は、航海安全を祈って、元文(1736年)~寛保(1744年)代、豊前小倉から御神体を移して、建てられました。

案内板に、「御手洗港を素通りすれば、あの妓祈るか風変わる。チョロは出て行く、カモメは帰る、色の港に灯はうつる。」と書かれています。

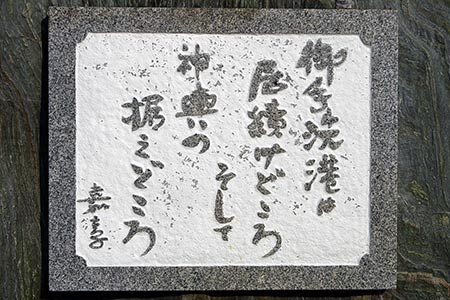

道路一つ隔てた石碑には、「御手洗は居続けどころ、そして神興の据えどころ」と書かれています。「居続け」は、江戸時代では、数夜を差すこともあり、近代公娼期では、12~24時間の以内の滞留のことをいいました。*1

遊女屋の主人、若胡子屋権左衛門が寄進した燈籠。*2

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295

*2 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(豊町観光協会,2003 )P.44-P.45

住吉町の船宿跡に、御手洗最後の船大工で、おちょろ舟のミニチュアをつくりつづける宮本さんの工房があります。*1

工房の中には、遊女やおちょろ舟などの貴重な資料が展示されています。

御手洗遊女の原型は、碇泊する船に対して小舟に積んだ薪、水、食料品(特に野菜などの菜っ葉)などを売って回った菜売り女(なうりめ)と呼ばれる娘や未亡人たちでした。やがて、菜売り女は、小舟から碇泊する大船に乗り移って客をとって回る遊女となり、遊女を乗せた小舟はおちょろ舟と呼ばれるようになりました。*2*7

工房に、作成中のおちょろ舟の模型があります。

この中に5~6人が冬はこたつに入っていて、ちょろ押しと呼ばれる男が一人櫓をこいで、御手洗に入ってきた船に近づき、船に近づいたら遊女が顔を出して、指名をもらったら船に乗り移って、朝までいたそうです。*1

つまり、おちょろ舟の特色は、船に出向いて、客の濯ぎものから煮炊きまで面倒をみる一夜妻にありました。*3

おちょろ舟は海上遊廓であり、動く張店であって、翌日の日の出になると、女を引きさらって来る遣手婆でもありました。*4

おちょろ舟の最も古い記録としては、元禄4年(1691年)の「ケンペル江戸参府紀行」の「御手洗寄港紀文」に、「旅する人のために愛の女神を乗せてこぎ廻りたり」と記されています。*5

工房の中におちょろ舟の大漁旗が展示されています。

おちょろの語源については、諸説あるようです。

①小さいという意味の「チョロこい」から名付けられたとする説*7

②「お女郎」が訛ったとする説*6

③「大言海」に出てくる「おちよ舟」が訛ったする説*3

などがあります。

【参考文献】

*1 豊町商工会:みたらい通志(2003.3)P.3-P.6

*2 別冊宝島:行ってはいけない!ニッポン不思議島異聞(2006,宝島社)P.76-P.80

*3 真鍋鱗二郎:海棠記(讃文社,1986)P.219-P.220

*4 井伏鱒二:消えたオチョロ舟(加太こうじ編:日本の名随筆 別巻15 色街(作品社,1992)P.146)

*5 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(2003, 豊町観光協会)P.6-P.7

*6 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002)P.92-P.93

【参考CD】

*7 緩急車雲助:巷談 御手洗港の遊女哀歌(2003,KS-music)