ソープランド街の南隣にあたる京町に、スナックや小料理屋が密集した一画があります。このあたりに青線があったとの説*1 もあります。

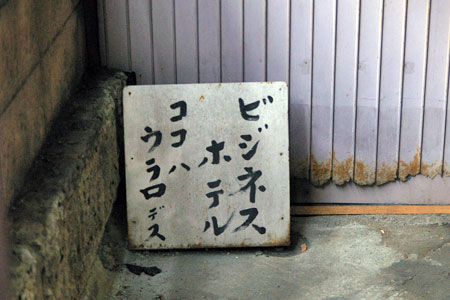

料理屋の看板が残っています。

建物の左側を回り込んだあたり。

「貸部屋あります。」の看板。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005) P.316

ソープランド街の南隣にあたる京町に、スナックや小料理屋が密集した一画があります。このあたりに青線があったとの説*1 もあります。

料理屋の看板が残っています。

建物の左側を回り込んだあたり。

「貸部屋あります。」の看板。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005) P.316

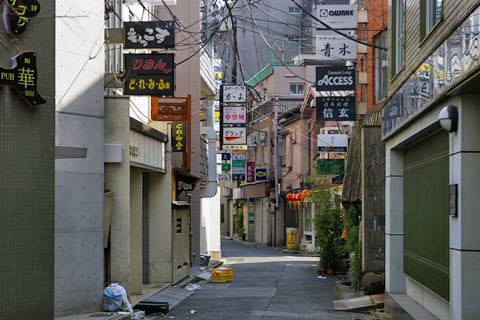

新町(現在の錦町2丁目)の路地。

カフェー調の建物の建物が残っています。*1

美しい赤色のタイルです。

植木の緑色との相性も抜群です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.44-P.45

門司港駅の東側の新町(現在の錦町2-21の小児科病院の裏手の狭い路地)に、赤線街がありました。*1

入口は、鍵の手のように路地が曲がっています。

古い木造の建物が連なっています。

1階部分は華やかな感じになっています。

裏側の通りから見ると、木造3階建てであることが解ります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.44-P.45

JR門司港駅の北側の東本町。金属製のアーチがあります。

このあたりには、馬場遊廓がありました。*1

昭和3年の「門司新市街圖」には、現在の現在の東本町2-4のあたりに「遊廓」と記されています。*2

料理店がはいっている古い建物。

「馬場」と書かれた電柱のプレート。

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002) P.44-P.45

*2 大淵善吉:門司新市街圖(1928)

甲宗八幡神社は、源平合戦の時代から伝わる、由緒ある神社です。

残念ながら、近隣治安状況の悪化のため、裏参道(裏階段)は封鎖されています。

鳥居のある裏参道(裏階段)のすぐ隣にラブホテル「バンビ」があります。ラブホテルの存在が治安状況の悪化に関連しているのかもしれませんが、詳細については不明です。

封鎖された裏階段。

門司で有名なものと言えば関門トンネルですが、その関門トンネルの入口の山腹にラブホテルの大看板があります。

関門トンネルの手前の右を入るとホテルに到着です。

ホテルの全景。アパートのような建物です。

入口付近。

今回は、門司(福岡県北九州市門司区)の町並みと風俗を散歩します。

鹿児島本線始発駅である門司港駅は、駅舎のみならず門司港駅一帯が「レトロ」地区として有名です。

電話ボックスもレトロなデザインですが、その右隣にもう一つレトロなボックスがあります。

レトロ調の白ポストです。

ポストの上にデザインされているのは、国指定重要文化財の「旧・門司三井倶楽部」の建物でしょうか。

芳和荘の内部に入ると眼前に飛び込んでくるのが、この光景です。建物は2階建てで、口の字型になっています。建物の遊廓時代は、「長州楼」と呼ばれていたそうです。

正方形の建物の内側には廊下があって、ぐるりと一周できます。

遊廓建築の特徴と言える中庭。

2階の欄干の板には、文字が彫られています、何と書いてかるかは、宿泊すると、翌朝、芳和荘のご主人が教えてくれます。

築100年近く建つ萩市松本川近くにある芳和荘。元遊廓の建物です。*1

築100年の木造建築です。

歴史を感じさせる看板。

北側からの遠望。

【参考ホームペ^ジ】

*1 萩温泉旅館協同組合:今月の旅館紹介(芳和荘)

今回は、萩(山口県萩市)の町並みと風俗を散歩します。

東萩駅から萩橋を渡って、弘法寺の前を通りすぎると、浮島橋があります。この浮島橋の北側の新堀川沿いに遊廓がありました。

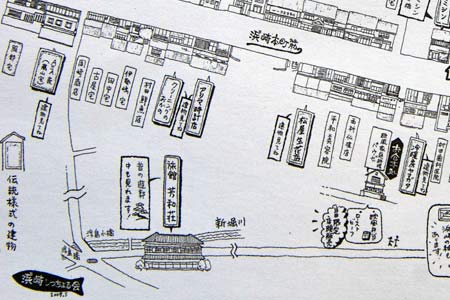

昭和9年発行の「萩市街地図」*1には、遊廓の場所が記されています。現在の浜崎町のあたりです。

遊廓は、「弘法寺」の俗称で呼ばれていました。*2

現在の新堀川沿いは、住宅地となっています。新堀川の東側(写真の右側)に遊廓があり、現在、川沿いにある家は、昔は無く、舟から直接遊廓にあがれたそうです。

遊廓だった場所に、現在も残っている旅館「芳和荘」。*3

萩の町並みを紹介する観光地図「浜崎伝建おたからマップ」が町のあちこちに貼られていますが、「昔の遊廓。中も見れます。」と芳和荘のことが紹介されています。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.120「萩市街地図」

*2 上村行彰編 :日本遊里史(春陽堂,1929)P.582

【参考ホームペ^ジ】

*3 萩温泉旅館協同組合:今月の旅館紹介(芳和荘)

湯田温泉の湯の町通りを北へ進むと、一富士旅館、入舟旅館の看板が見えてきます。

昭和6年の「山口市街図」を見ると、この付近に「遊」、「廓」の2文字が記されています。この付近だけ、道幅が広くなっている箇所があります。

湯の町通りから来た道と比べると、道幅は、かなり広いです。

建物は、古くからこの地にあったと思われる木々に囲まれています。

湯田温泉の湯の町通りと錦川通りが交差するあたり。昔の温泉街の雰囲気を感じる場所です。交差点の近くにくすり屋があります。

くすり屋の隣の部分。

よく見ると、「大人のオモチャ、九州民芸」と書かれています。古典的民芸秘具を販売していたのでしょうか。

この交差点から北へ行くと、昔、遊廓があった場所に行き着きます。

今回は、湯田温泉(山口県山口市)の町並みと風俗を散歩します。 湯田温泉は、交通の便も良く、中国地方屈指の温泉歓楽街です。

湯の町通りと県道204号線が交差するあたり。湯田温泉の中心部です。写真の右手前には、中原中也記念館があります。松田屋ホテルの豪華の建物に圧倒されます。

中也通り。温泉旅館もあります。この道を真っ直ぐ行くと、高田公園に行き当たります。

錦側通り。このあたりが湯田温泉の古い町並みでしょうか。

スナックが建ち並ぶ、温泉街らしい町並みです。

防府駅北側にある天神商店街。江戸時代はお殿様が通った萩往還の道筋です。

防府天満宮の参道沿いに銭湯の錦湯があります。ちょうど、らんかん橋の隣です。

近代的なビル建築ですが、看板に愛嬌があって、何となくあたたかい感じがします。

女湯の入口にある張り紙。

脱衣場は驚異的な狭さです。

防府駅近く、天神一丁目の「新天地」と呼ばれる繁華街があります。

ちょっと寂れた雰囲気のスナック街。

スナック街にある旅館風の建物。

新天地飲食ビル街。空き店舗が多いです。

三田尻には、かつての色町の名残でしょうか、スナックだった古い建物が残っています。

建物は、和風です。

スナック明日香。

売地に残るスナックの看板。

「全国遊廓案内」によると、防府には三田尻遊廓があり、「開地遊廓」とも呼ばれていました。*1

三田尻交番の近くには、スナックが点在していて、かつては、繁華街であったと思われます。

電柱の「開地」のプレート。

三田尻からは、工業地帯の煙突が望めます。

風情のある町並みが残っています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

今回は、防府(山口県防府市)の町並みと風俗を散歩します。

JR防府駅からバスに乗り、バス停「堀口通」で下車します。

「全国遊廓案内」によると、駅から乗り合い自動車で「堀口」で下車して直ぐの場所に、三田尻町遊廓がありました。*1

堀口通の商店街。この付近は、萩往還の終着点にあたり、江戸時代は商業地区でした。

堀口の東隣の三田尻本町の精肉店。

精肉店脇の路地。奥に見える石垣は、萩往還の終着点に築かれたお茶屋の「英雲荘」です。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

新小岩駅近くの繁華街には、新旧の風俗店が散在しています。

人妻性感コース。

マッサージ店の看板。

「女性様入口」と書かれた貼り紙。

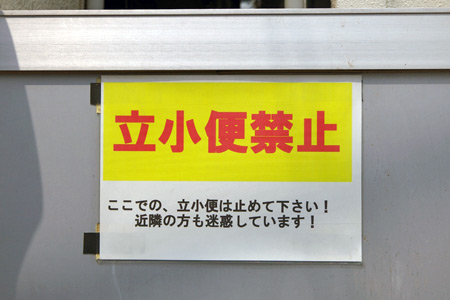

新小岩のルミエール商店街のアーケードの支柱は、ご覧の通り根元がさびついています。犬の小便は鉄をも溶かす威力です。

ドラッグストアの支柱。

立小便の名所?。

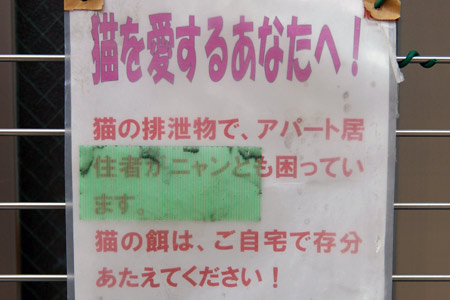

「ニャンとも...」ネコ語で書かれた微笑ましい張り紙です。

JR新小岩駅の北口は、南側のトータリーと比べ、ちょっと寂れた雰囲気です。

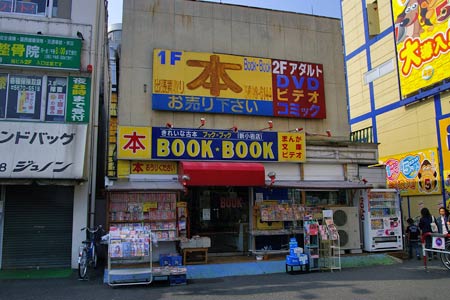

一見何の変哲も無い本屋さんです。

店の裏へ回ると、赤く目立たせた裏口があります。アダルトビデオ専用の裏口です。

建物の側面には、個室ビデオの看板があります。

松島三丁目の三叉路から新小岩公園方面へ行く道の途中に、「青葉旅館」の大きな看板があります。

ずいぶん質素な店構えの旅館です。

入口だと思っていたのは、裏口でした。

表へ回ってみると、風情のあるビジネス旅館でした。

松島の赤線跡地の奥まったあたり。以前は、未舗装の砂利道でしたが、古い建物が取り壊されたため、駐車場となりました。

以前は通り抜けできたのですが、駐車場のフェンスでさえぎられています。

現在も営業中のスナック。緑色の塗装が印象的です。

反対側から見たところ。「赤線跡を歩く」に掲載されていた「玉屋」の建物は、新しいビルに建て変わっていました。写真の左手前にあった串あげ小料理「佐竹」の建物も無くなっていました。

アーケードをぬけた三叉路付近に、赤線時代の建物が今も残っています。

4軒の店が入っている長屋の建物。*1*2

「赤線跡を歩く」*3 に写っている同じ建物の写真を見ると、一番左の店は、「柳鮨」となっていますが、今は、別の店に変わっています。

「赤線跡を歩く」に掲載されていた「柳鮨」の隣の建物は、無くなっていました。

三叉路付近。

口絵に「丸健」の建物。写真には、左から「YANAGIYA」、「カフエーやよ…

P.13

「柳すし」(YANAGIYA)、「やよい飲屋」(カフエーやよい)の…

P.118

昭和40年頃までは建物が残っていた。(写真:2軒の妓楼はこのあたりに…

今回は、新小岩(東京都江戸川区)の町並みと風俗を散歩します。

JR新小岩駅南口から延びる「ルミエール商店街」のアーケードが無くなるあたりに、「丸健」と呼ばれていカフェー街がありました。現在もかすかにその面影を残す路地があります。*1

路地の奥まったあたりにある「かつこ」という名の小料理屋。

路地を逆方向から見たところ。

この路地の裏側には、「山喜」という屋号の料亭風の建物がありましたが*1、残念ながら、取り壊されて駐車場となっていました。

【散歩地図】

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.28-P.29

JR西川口駅の南東方向に、銭湯の富士乃湯があります。

建物の脇へまわってみると、風呂釜が見えました。

粋なデザインの暖簾。

中には、庭園があります。

西川口は、立ち呑み屋さんの多い町です。

立ち呑み屋でも、実際は椅子がある店が多いのですが、西川口の立ち呑み屋さんは、椅子がありません。

駅の西口の五番街の入口にある店。この店は、いつも繁盛しています。

同じ屋号の店が東口にもあります。

ビールとやきとりを注文。

川口商工会議所 街づくり推進課は、仲町中学校と協力し、違法風俗店が出て行って空き家となったビルのシャッターに絵を描いています。*1

庭をテーマとして、梅、月下美人、コスモスなどの絵がシャッターに描かれています。*1

以前は違法風俗店が建ち並んでいたメインの通り。

寂れた街も、花の絵によって徐々に明るさを取り戻そうとしています。

シャッター全面に花の絵が描かれています。

【参考テレビ番組】

*1 NHK総合テレビ ローカルニュース(2008.3.10 20:55)

かつては風俗店が乱立していた西川口ですが、ここ数年の取り締まりの結果、多くの風俗店が撤退を余儀なくされたようです。

町のあちこちには、風俗店が入居していたと思われる空き家のビルが目立ちます。

町全体が寂れてしまったような感じさえあります。

風俗街の中心部にあるビル。

四つ角に立つビル。

西川口の駅から見える風俗ビル。

今回は、西川口(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。

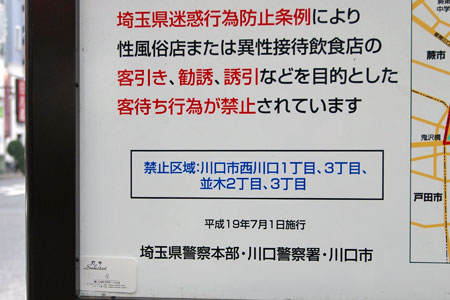

駅前に客待ち禁止区域を説明した看板があります。

なぜか、風俗店の名刺が看板の左下に挟まってます。

ビルの前で見かけた看板。

保土ヶ谷遊廓は、保土ヶ谷橋からすぐの所にあり、貸座敷が7軒あり、娼妓は50人ほどいました。遊廓は、宿場町の時代が残した飯盛女の化身とも言えるものです。*1

保土ヶ谷橋は、現在もあります。

昭和6年の「大日本職業別明細図 保土ヶ谷区」に保土ヶ谷遊廓の位置が記されていますが、それによると遊廓は、保土ヶ谷橋近くの今井川が直角に曲がるあたりの南側にあったようです。遊廓は、西側(八幡神社側)から、「松美楼」、「大松楼」、「松芳楼」、「第一万金楼」、「第二万金楼」、「東家」と並んでいました。

八幡橋から見た今井川。

南側の台地からの眺め。

【参考文献】

*1 南博,林喜代弘編:近代庶民生活誌 第14巻 色街・遊廊2(三一書房,1993)p.35

今回は、保土ヶ谷(神奈川県)の町並みと風俗を散歩します。JR保土ヶ谷駅近くの国道1号線(旧東海道)沿いには、保土ヶ谷宿がありました。

天保(1830年~1843年)末の頃、保土ヶ谷宿には本陣1軒、脇本陣3軒、旅旅籠屋69軒があり、本陣は飯盛女は置いていないが、脇本陣2軒と旅旅籠49軒が飯盛女を置いていました。*1

道路沿いに旧保土ヶ谷宿の様子を説明するプレート(写真、左側)があります。

プレートに描かれている「津の国屋」、「新金子屋」、「沢潟屋」、「つたや」は、飯盛旅籠屋でした。*1

当時の建物が保存されている「金子屋」。「金子屋」は平旅籠でしたが、その隣には、飯盛旅籠屋の「石川屋」、「新玉屋」がありました。*1

現在、ビルが建っているあたりには、飯盛旅籠屋の「村田屋」がありました。*1

【参考文献】

*1 斎藤富一:東海道保土ケ谷宿の飯盛女(近代文芸社,1994)P.37,P.50-P.51

西柳ヶ瀬の表通りには、風俗店や飲食店が入居する雑居ビルが建ち並びます。風俗街のほぼ中央の四つ角にある柳五ビルは、中国エステやスナックなどが入っています。

柳五ビルの2階に、銭湯の柳ヶ瀬浴場があります。

階段を登ると銭湯の入口です。

ビル銭湯でありながら、ロッカーの番号が旧漢字で書かれているなど、内部はレトロ感にあふれています。

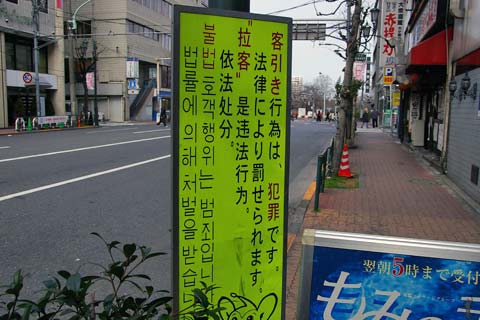

西柳ヶ瀬は、風俗店が多いためか、客引禁止の看板があります。

ビルが独自に設置している看板もあります。

「何人も...」という変わった言い回しの看板。

夜になると、客引きの人たちが近寄ってきます。看板の効果はあまり無いようです。

西柳ヶ瀬の西側に、「まさご座ヌード劇場」のアーチがあります。まるで商店街の入口のようです。

アーチをくぐると、まさご座の看板のあるビルが見えます。

ストリップ劇場のまさご座です。建物の側面にローマ字で「MASAGOZA」と書かれています。

入口付近。

今回は、柳ヶ瀬(岐阜県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜の繁華街と言えば柳ヶ瀬です。 柳ヶ瀬は、美川憲一の柳ヶ瀬ブルースで、全国的に有名になりました。

明治22年刊行の」「岐阜市街新全図」には、金津遊廓の場所が記されています。それによると、金津遊廓は、柳ケ瀬の西側にありました。

現在は、風俗店などが建ち並ぶ商店街として繁栄しています。

この場所には、柳ヶ瀬トルコがありました。

昭和13年刊行の「大岐阜市全図」を見ると、金津遊廓があった場所は、この頃には大門通りと呼ばれていたことがわかります。

大門通りの名残の電柱番号札。

川崎大師駅近くの食品スーパーのある通り。

銭湯の寿恵弘湯があります。

開店前の入口のシャターには、こんな絵が描かれていました。

魚と蛸が描かれたガラス絵。

エリザベス会館の人たちは、かなまら祭りでは人気者です。撮影をせがまれ、それに応じています。

女装している人たちは、何の違和感もなく、かなまら祭に溶け込んでいます。

神輿が戻ってくると、地べた祭りが始まります。エリザベス会館の人たちが中心となって、地べたに座って酒盛りをするという企画です。

地べた祭は、この光景は奇妙なタイムスリップのような感覚を覚えます。かなまら祭の起源は、川崎の娼婦たちが神社の男根を持ち出し、境内で宴会を開いたのがはじまりとされます。祭りの主役が娼婦から女装愛好家に代わり、今、ここで繰り返されているわけです。*1

【参考文献】

*1 杉岡幸徳:日本トンデモ祭(美術出版社,2005)P.28-P.29

今回は、川崎大師の町並みと風俗を散歩します。

毎年、4月の第1週の日曜日にかなまら祭が行なわれます。

まずは、紀伊國屋神輿。かなり大型です。

続いてエリザベス神輿。こちらはずいぶんと小振りです。担ぎ手はエリザベス会館*1 の皆さんたちです。

最後にかなまら神輿。神輿を左右に大きく揺さぶるパフォーマンスは見ごたえがあります。

亀戸駅北口を線路沿いに西へ行きます。閑静な住宅街です。

東武亀戸線、JR総武線の電車からも見えるこの場所に、女装者たちが集まるクラブ「エリザベス会館」がありました。*1

エリザベス会館は、エリザベス神輿*2 を寄贈したことでも有名です。

現在は、マンションに建て変わっています。

亀戸の商店街や駅ビルの「エルナード」の人たちは、エリザベス(女装愛好者)のよき理解者でした。たとえば、エリザベスのイベントで寿司大会を催すときに、寿司飯だけ売ってくれるお寿司屋さんやエリザベス割引ということで10%オフしてくれるクリーニング屋さんなどがありました。*1

駅ビルの「エルナード」は、現在は「アトレ亀戸」に代わっています。

【参考文献】

*1 内田かおる:別冊宝島 ウラ東京観光(宝島社,1998)P.66-P.71「亀戸に集まる女装者たち」

*2 風俗散歩(川崎大師):かなまら祭(2007.4)

天祖神社周辺の路地には、たて看板が乱立しています。

痴漢・変質者注意の看板。

この界隈には、変態者が出没するようです。

いろいろな看板があります。

天神裏の西寄りの通り。閑静な住宅街です。

工場か倉庫のような建物。

何気なくのぞいた倉庫の中にタイル張りの円柱が残っています。トタン板でカバーされています。12

上部は白のタイルです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.26-P.27

*2 上村敏彦:花街・色街・艶な街 色街編(街とくらし社,2008)P.102

亀戸天神裏の通り。かつての亀戸花街のメインの通りです。

この付近で残る料亭の建物の中では、最も規模が大きいものです。

北側と東側は、高い塀で囲まれています。

整備された庭。

亀戸天神の裏手は、かつて私娼宿があったとされる目抜き通りです。

手書きの「遊園地」

当時の面影はありませんが、この付近の電柱のプレートには、「遊園地」と書かれています。亀戸遊園地*1 の名残と思われます。

「遊園」。

亀戸天神の裏手に天祖神社があります。

「城東三業組合」の玉垣があります。

亀戸には、私娼宿の組合である「亀戸遊園地組合」がありました。組合の規約として1軒に2人以上の私娼を置かないというのが原則でした。*1

「亀戸遊園地」の玉垣が2本、「亀戸遊園地 総代 吉田金兵衛」の玉垣が1本、全部で3本あります。

「楽天地」、「新天地」という名前はよく聞きますが、「遊園地」というのは初めて耳にする呼び名です。もちろん、この「遊園地」は大人向けの遊園地です。

亀戸3丁目 女性の名前の玉垣。

【参考文献】

*1 道家斉一郎:売春婦論考(史誌出版社, 1928)P.180-P.181

亀戸駅の北側に亀戸七福神の一つである香取神社があります。桜が満開です。

東側の鳥居の柱に「昭和三年十一月 亀戸三業組合」と刻まれています。

亀戸が花街として発展したのは、寛政年間で、水野越前守の大改革により、深川から亀戸に逃げ延びた芸者たちにより形成されたのが始まりで、その後、亀戸天満宮(亀戸天神)に参詣する人たちを相手にするようになり、急激に発展しました。*1

東側の玉垣にも「亀戸三業組合」があります。

「天神裏有志者」の玉垣。亀戸には、明治43年頃から既に私娼宿が出来ていて、大正8、9年頃が全盛で、私娼は1,000人位いたと推測されています。*2

玉垣の「天神裏有志者」とは、私娼宿の有志かもしれません。

【参考文献】

*1 東都芸妓名鑑(南桜社,1930) 「亀戸花街の沿革」

*2 道家斉一郎:売春婦論考(史誌出版社, 1928)P.180-P.181

今回は、亀戸(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

天神裏の旧赤線区域にある銭湯。

天神湯。

入口には、「ゆ」と書かれた暖簾。

古びた煙突。「サウナ」と書かれているのですが、ほとんど読み取れません。

大門通りを南に進むとロータリーのある交差点があります。

東側の角にある立ち飲み屋の建物。

北側の角には、古い建物が残っています。

赤線跡を歩く2*1 によると、南側の角には、妓楼らしき建物がありましたが、現在はマンションに建て変わっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社, 2002)p.34-P.35

大門通りと川端通りを結ぶ路地に妓楼だったと思われる建物があります。*1

奥行きのある大きな建物です。

2階と3階部分。

現在は、アパートとして使用されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社, 2002)p.34-P.35

今回は、新柳町(福岡県福岡市中央区)の町並みと風俗を散歩します。

もともと遊廓の柳町は現在の石堂川の河口付近にありましたが、九州帝国大学の誘致のために、明治42年(1910年)に風紀上隔離する目的で住吉町に移転させることが市議会で決議され、新柳町と名付けられました。*1

新柳町があった場所は、那珂川の西側、現在の清川1丁目付近です。

終戦後は、往年の新柳町の繁栄を取り戻すべく「おいらん道中」が企画されるなどして、未曾有の人出を生み出したこともありましが、昭和34年の売春防止法施行以後は、火の消えたような寂れ方となりました。*1

那珂川沿いの川端通りに、花街の面影を残す料亭の「三光園」があります。

高い塀が延々と続きます。

入口付近。

【参考文献】

*1 田中美帆:福岡地方史研究(2005.7)p.58-P.59

京成電鉄小岩駅の近くに、銭湯の地蔵湯があります。

銭湯の建物の裏口付近。2階に汲み取り式トイレがある構造です。

銭湯の入口。

脱衣場と風呂場の間の窓ガラスに女性の絵が描かれています。

南小岩8丁目の住宅街。この付近には、数多くの犬糞看板を見かけます。

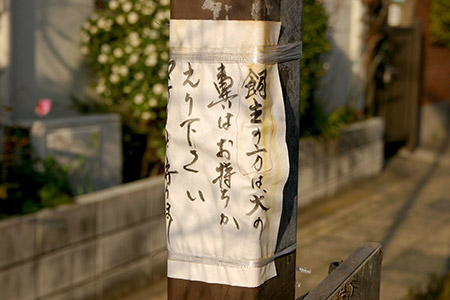

手書きの貼り紙もあります。

いろいろなタイプの貼り紙があります。

「東京都新生活運動拠点地区」作成のホーロー看板。

JR小岩駅南口からのびるフラワーロードを行くと国道14号線に出ます。右折して進むと二枚橋の交差点に出ます。

二枚橋の東側に郵政公社の宿舎がありますが、ここは、終戦直後に進駐軍相手の慰安所「東京パレス」が作られた場所です。

「東京パレス」の仕組みは次の通りです。まず、五十円の入場料を払って中へ入るとダンスホールがあります。ここでチケットを買うと、専属バンドのジャズ演奏をバックに女性と踊ることができます。夜9時になってダンスホールが終わると、2階の喫茶店街へ移動し、そこには、女性の部屋もありました。*1

アメリカ人記者が、占領下の日本の様子を書いた「ニッポン日記」*2 によると、ダンスホールの女性は、西洋のガウンを着て、下には何も着ていなかったとそうです。

宿舎の敷地の裏側(北側)には、親水緑道があって閑静な住宅街となっています。

【参考文献】

*1 人情講談(睦書房,1952.8)P.163

*2 マーク・ゲイン:ニッポン日記 上(筑摩書房,1951)P.186

今回は、小岩(東京都江戸川区)の町並みと風俗を散歩します。

JR小岩駅南口を出てすぐ左手に地蔵通りの入口があります。

日本語、中国語、英語で書かれた客引き禁止看板。地蔵通りにはこの看板が10ヶ所近くに設置されています。

狭い道幅の路地に飲食店や風俗店が建ち並ぶ繁華街です。路地はゆるやかに曲線を描いていて、この写真のようなY字路もあります。

古い商店の建物と客引き禁止看板。

散歩雑誌等で紹介されている牛乳店と貸本屋の建物。

雪印牛乳の看板はほとんど判読できない状況です。

谷中の現役の牛乳店。

ホモちゃんマークに出会うことができました。

根津神社の近くに銭湯の山の湯があります。

根津生まれの荒川センさんの話によると、山の湯近くに昔共同便所があり、子供のころ順番を待っていたら、中から梅毒で鼻の欠けた、顔立ちの異様にくずれた元お女郎さんの老婆が出てきて、腰を抜かしたそうです。山の湯の近辺には、遊廓で働いていた人のたまり場のようなものがありました。*1

山の湯は、根津神社へ行く道の途中にあります。

瓦屋根のある佇まい。

歴史を感じさせる銭湯です。

【参考文献】

*1 森まゆみ:不思議の町根津(筑摩書房,1997)P.220

今回は根津(東京都文京区)の町並みと風俗を散歩します。

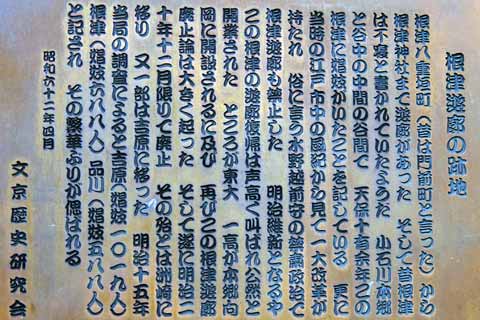

「明治の東京」*1 によると、「藍染橋(在の根津一丁目の交差点付近)までは、引手茶屋であったらしく、橋から先が娼楼の区域で、権現の方へ曲がっている八重垣町の方に大楼があったのではなかろうかと思う。」と紹介されてます。*2*3

根津神社近くの商店。根津遊廓のことを記した銅版のプレートがあります。

根津遊廓は明治21年をもって、洲崎に移転したため、現在、その名残はありません。

しかし、遊廓的な雰囲気は移転後も残っていました。 「不思議の町根津」*1 によると、今の根津小学校の近くで、夕方になると日本髪を結って、白粉をつけた2、3人出てきて客を引いていました。*4

遊廓移転後の明治29年、根津神社内に残っていた旧大八幡楼の建物を利用して、温泉旅館「紫明館」ができました。そして、数年前までは日本医科大学の看護婦寮でした。町の歴史を長く知る人たちは、「あそこはよっぽど女に縁の深い土地に違いない。」と噂しています。*4

現在、看護婦寮があった場所は日本医科大学大学院になっています。

【参考文献】

*1 馬場孤蝶:明治の東京(丸ノ内出版,1974)P.8-P.9 中央公論社昭和17年刊の複製

*2 上村敏彦:花街・色街・艶な街(街と暮らし社,2008)P.70-P.72

*3 林順信:東京路上細見①(平凡社,1987)P.174

*4 森まゆみ:不思議の町根津(筑摩書房,1997)P.104,P.219-P.220

五反田の駅のガード下は、立ち飲みやが多く、サラリーマンたちの憩いの場となっているようです。中でも、池上線のガード下は、絵になる風景がひろがっています。

路地の入口の角の立ち飲み屋さん。

路地には、居酒屋などが建ち並びます。

逆方向から見たところ、向こう側にソープランドの看板が見えます。

五反田の花街が開業したのは、大正10年で、当時は田んぼだった場所に麻布から4軒の芸者屋が移ってきたのが初まりです。その後、大正14年に、三業地の指定を受け、昭和5年には、芸者屋50余軒、料理屋28軒、待合60軒、芸者の総数200余名を数える繁栄を示しました。1

現在は大型のビルが林立し、花街の面影はありませんが、唯一、目黒川沿いにある料亭風の旅館の建物が、当時の雰囲気を伝えています。2

旅館の入口付近。

重厚な雰囲気の塀が延々と続きます。

定員2名の部屋。

【参考文献】

*1 東都芸妓名鑑(南桜社,1930)

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,)P.117

JR五反田駅西口から100mぐらいのところの路地。古い店舗が軒を連ねています。

路地からは、JR山の手線が見えます。

レストランの建物の脇に消火器箱があります。

都内では、めずらしい木製の箱です。

今回は、五反田(東京都品川区)の町並みを散歩五反田の有楽します。五反田の歓楽街「有楽街」の近くに、昔の雰囲気が残る路地があります。

カラオケ店の隣に古い民家があります。

明治の牛乳箱。

JR五反田駅から徒歩5分の大都会に、牛乳箱が残されているは貴重です。

旧花街の一画。

古びた旅館の建物が残っています。

御同伴、御食事の看板。

裏口もあります。

湯島天神下の旧花街は、春日通りをはさんで、南北に二分されていますが、その南半分の区画の真ん中200メートルばかりの路地は、「おばけ横丁」と呼ばれていました。このあたりは、花柳界華やかなりし頃、仕舞屋(しもたや)風の芸者置屋が軒を並べていました。「おばけ横丁」とは、一方(春日通りから北半分)に料亭や料理屋が立ち並んでいて賑やかだったことに比べての閑静さをいったものです。*1

全国芸妓芸妓屋同盟会があったあたり。湯島天神下(下谷)の花街は、東京でも最大規模の花街でした。*1

湯島天神下の花街は昭和30年頃まで全盛を極めましたが、以降はだんだんと客離れが目立つようになり、スナックなどに転業しました。

ピンサロやトルコ風呂などの風俗店も進出しましたが、長続きしなかったようです。*1

「湯島トルコ」があった場所*1 は、現在は、駐車場になっています。

【参考文献】

*1 神崎宣武:盛り場のフォークロア(河出書房新社,1987)P.77,P.96,P.141,P.221

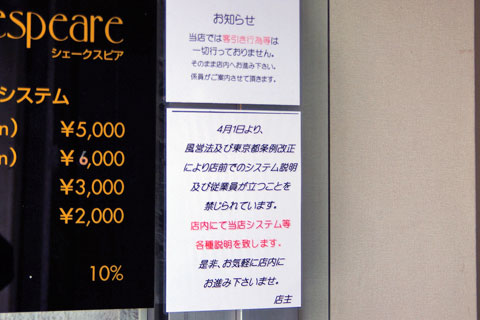

地下鉄千代田線湯島駅近く。日本語、韓国語、中国語で書かれた客引き禁止看板。

東京都の条例改正に伴い、店の前に従業員が立つことが禁止されることになりました。これによって客足が遠のいては困るので、このような説明書きがされているのでしょうか。

明るく楽しい町づくり。

ボッタクリ禁止看板。隣に賃貸マンションのビラがありました。

今回は、湯島(東京都文京区)の町並みと風俗を散歩します。

上野広小路近くの繁華街。バラエティショップがあります。

店の看板にはバラエティショップと書かれていますが、いわゆる大人のおもちゃ屋さんです。

手作り感のあるショウ・ウィンドウ。白色の蛍光灯とにアルミホイルが使われています。

ドクター中松が発明。

立川には、羽衣町と錦町の二ヶ所に赤線地帯がありました。1

錦町は、JR立川駅から東側に歩いて10分ほどの所にあります。昭和27年刊行の風俗雑誌2 には、「錦町の赤線の建物は洋風のカフエー式で、女達はいずれも洋装、ドレスを引きずっている女もいるし、またぐらまで見えるようなショートパンツの女の子もいる。若い16、7のあどけないのから、23、4の脂ののりきった連中が、ガムを噛みながらきゃッきゃッと男達の腕にからみついてくる。」と当時の様子が紹介されています。

錦町楽天地のメインストリート。

現在は閑静な住宅街になっています。

電柱の地域表示。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.52-P.53

*2 人情講談(睦書房,1952.9)P.162「東京赤線地帯・現地ルポ」

高松町には、商店街に混じってスナックの建物があります。

色鮮やかな建物。

風俗店のような入口。

階段を登ると、2階はスナックです。

立川駅南口のシネマ通り。

戦後米兵たちで賑わった通りですが、*1 現在は、商店街になっています。

赤線跡を歩く*1 に掲載されている四角形の窓を持つスナック。

モダンなデザインです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.99

今回は、立川(東京都)の町並みと風俗を散歩します。JR立川駅南側は、繁華街になっています。

1階にコンビニ、2階に大人のコンビニ。

1階のコンビニの横に大人のコンビニ(2階)とビデオ鑑賞(3階)の入口があります。

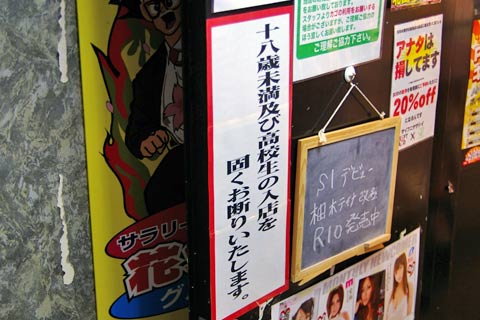

大人のコンビニは、当然のことながら、18歳未満及び高校生は入店できません。

JR線のガード近く、ソープランドの「角海老」があります。

店の建物の上に角海老の大看板があります。JRの電車から見えるように、看板は電車の側を向いています。

建物の壁面に立て看板が並びます。

落ち着いた感じの入口。

「角海老」の看板が、町並みに溶け込んでいます。

松戸の「角海老」も線路沿いにあったことを思い出しました。*1

【参考記事】

*1 風俗散歩(松戸)2006.6

亀有三丁目の通り。

ソープランドがあります。

建物の側面に「トルコ」と書かれた看板が残っています。

裏側から見たところ。

赤羽のピンサロ街に、古い建物が残っています。

艶っぽい女性です。

建物の上部にはキャバレー「ウラシ」の文字。

ウラシちゃんのスカートはハートの形をしています。

今回は、赤羽(東京都北区)の町並みを風俗を散歩します。

JR赤羽駅近くには、たくさんの路地や横丁があります。そのうちの一つ。明店街。

商店が並ぶ路地。

「ミルクホール」の看板のあるお店。牛乳屋さんではなさそうです。

「通りぬけ」の看板。

スナックが密集する寄居町の北側にある若松旅館。

老舗旅館です。

暖かみのある木造旅館。2階部分に丸窓があります。

年季の入った看板。

寄居のスナック小路※1※2 の奥から東へ派生した路地。

小料理屋きよみ。

場末感が漂います。

隣には、スナックくじゃく。

寄居町のスナックが建ち並ぶ小路※1。

バー京は、ピンク色が印象的な店構えです。

スパロー。

反対側にある店舗

餃子の案直軒の隣のスナック。

寄居町の「四つ角」交差点の一つ北側から北西方面に伸びる路地。

「東京サイハテ観光」*1 の中里さんは、この小路のことを「すぐに終わる短い道だが、トタンにモルタル、色もいいし、それにカーブもあり、ここには路地の要素がギュッと詰まっている。」と評しています。

スナック群は数年前に店を閉めましたが、そうと知らなければ今夜も店が開くと思うほどのそのままの状態です。*1

逆方向(北側)から。

【参考文献】

*1 中野純,中里和人:東京サイハテ観光(交通新聞社,2008)P.79-P.78

四つ角の北側の寄居付近は、旧花街で、かつては3軒の映画館が並び、とても栄えていました。*1

当時の名残と思われる和風の建物があります。

かなり大きな建物です。

現在は区画整理中のため、あちこちに更地が広がっています。更地の中に古い建物が散在する奇妙な光景です。

【参考文献】

*1 中野純:東京サイハテ観光(交通新聞社,2008)P.76-P.77

渋川の四つ角と呼ばれる交差点の近く。古い銭湯の建物があります。左側は和風建築、右側はコンクリート製です。

大きな建物です。上部の装飾に特徴があります。

入口付近。休業中であるのが残念。

煙突。

渋川の市街を流れる平沢川。

平沢川の左岸のスナック街。

アキ、千代子、おとみさん。

「おとみさん」の裏側。

今回は、渋川(群馬県渋川市)の町並みと風俗を散歩します。

渋川は、伊香保温泉の入口に位置する町です。渋川駅からは、赤城山が望めます。

渋川駅前。

「悪書追放」と大きく書かれた白ポストがあります。

幅も奥行きもたっぷりサイズの大型です。隣のコインロッカーと比べるとその大きさがわかります。

「全国遊廓案内」によると、宇都宮城址の南側の河原町に、宇都宮遊廓がありました。*1

昭和11年発行の「宇都宮市街付近図」*2 には、格子状に区画された道路に「遊」、「廓」の2文字が記されています。

その遊廓の名残でしょうか。格子状に区画された道路の北側に「しんち食堂」という名の食堂があります。

格子状に区画された道路を東側から見た所。付近の道路と比べ明らかに道幅が広くなっています。

外郭の道路から見ると、遊廓があった場所(写真右側)は高台になっています。

「新地」の名が残る電柱。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌第14巻(三一書房,1993)P.26-P.27

*2 宇都宮市街付近図(1936年(昭和11年)発行)

宇都宮城址近くの本丸町。静かな住宅街です。

宇都宮の赤線は、中河原(現在の中央五丁目)と「新地」の2ヶ所にありました。*1

木造2階建ての民家。

「赤線跡を歩く(ちくま文庫版)」*2 に写真が掲載されている街頭消火器のある家です。

木村聡さんは、中河原のバーのママさんから聞いた情報をもとに、「新地」はこのあたりにあったとしています。*2

「街頭消火器」の名にふさわしい、大型の箱です。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性・街ガイド(季節風書店,1955)P.103

*2 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.175

宇都宮市街の中央を流れる釜川沿いにある本町はクラブなどが建ち並ぶ繁華街です。

2つの店舗が同居している建物です。左側の店は、1階用の2階用の2つの入口があります。

建物の奥行きは、2メートル程でしょうか。1階から2階へ上がる階段がどうなっているのか興味があります。建物の角には、看板が取り付けられていたと思われる金具の跡が残っています。

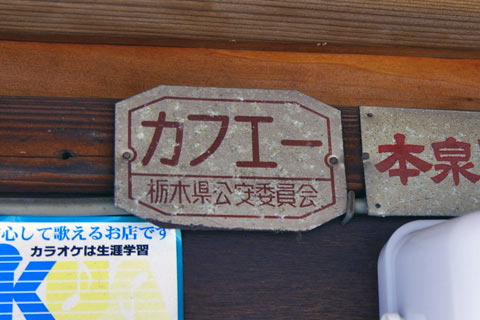

「カフエー」のプレート。「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されている中河原(中央5丁目)のカフエーのプレートと同じタイプのものです。

オリオン通り。宇都宮の市街で最も賑やかな通りです。

オリオン通りに面して、2階にレストラン、3階に風俗店が入っているビルがあります。

入口付近。窓際にたて看板がたてかけられています。

たて看板に「西川口流」と書かれています。宇都宮においても埼玉県の流派が健在です。

江野町のソープランド街のはずれの路地。

古びたスナックの建物があります。

入口のドアの上部。

カフエーのプレートがあります。

宇都宮の盛り場は、東武宇都宮駅の近くのオリオン通りの周辺にあります。

かつての花街であった江野町には、その名残とも思われるスナック街があります。

狭い路地を行くと、古びたスナックがあります。

路地は奥まで続いています。

ソープランド街の近くにあるスナック。

今回は、宇都宮(栃木県宇都宮市)の町並みと風俗を散歩します。

宇都宮の名物と言えば餃子ですが、餃子以上に有名なのが、新幹線沿いのラブホテル群です。東京方面から東北新幹線に乗って宇都宮駅に到着する間際、車窓から大規模なラブホテル群が目に入ります。

新幹線の高架のすぐ隣に、ホテル「ガイア」があります。

お城のような塔を持つラブホテル。

平成通りと新幹線が交差するあたりにあるホテル「ノーブル」。

ホテル「La MIEUX(ラミュウ)」。最上階の特別室からの眺めは、さぞかしすばらしいことでしょう。

豪華ラブホテルの脇を新幹線が走り抜ける光景は、未来都市を思わせます。

東北新幹線が開業した1982年の住宅地図*1 で確認すると、この頃新幹線の高架沿いにラブホテルは無く、やや離れたところに、ホテル「アローハ」とホテル「エスボヌール」の2軒があったのみでした。その後、新幹線の高架沿いを中心に大規模なラブホテル街が形成されたようです。

【参考文献】

*1 宇都宮市(南部版)(日本住宅地図出版,1982)

熊本市街の南側に位置する二本木町に二本木神社があります。ここに、明治時代にできた二本木遊廓の名残をみることができます。

本殿への石畳参道を中に一対の狛犬が相対しています。

台座に、「二本木娼妓有志者中」と寄進者名が右から書かれています。*1

寄進年月は、明治三十九年十月です。

終戦当時、陸軍中尉だった二本木遊廓を知るTさんは、「召集令状がくると皆二本木へ行きよりましたなぁ。あの頃の客は兵隊がほとんどで、それも明日は戦地へ向かうという時は行きましたな。戦後になると米軍が行きよりましたな。太とか黒人兵が意気揚々と歩きよりました。」と当時の様子を振り返っています。*1

【参考文献】

*1 猪飼隆明:遅咲きの女たちの遺言(熊本出版文化会館,2006)P.359-P.360

今回は、熊本(熊本県熊本市)の町並みと風俗を散歩します。

二本木遊廓へ向かう道路沿いに残る石柱の脇に、旅館兼スナックの建物が建っています。

スナックの隣が旅館の入口です。

旅館の入口。

昭和レトロな旅館の案内看板。

崎津の町並みは、落ち着いた雰囲気です。

崎津は、売春をする漁業集落でもありました。

天草の観光・秘境イメージを意図した天草小唄に、

出湯、白鷺、ドライブ疲れ、あした牛深、今宵は崎津村

熱い情けの一夜をあかし、出船わかれの涙雨

と歌われていますが、これは観光売春がそれとなく暗示されているものです。*1

町の中心部にある仲町区公民館。

天草では、昭和30年頃までは夜這い的な雰囲気が残っていました。しかし、夜這いの拠点である青年宿が、次第に公民館に移されて集まることができなくなり、この時代になると、男たちは買春に関心を持つようになり、夜這いは衰退しました。*1

下町区公民館。

天草における夜這いは、天草五橋が開通(1965年)した頃以後は、昔話としてのみ語られました。また、天草五橋をバイク3時間かけて熊本のトルコ風呂まで行ったものの帰り道の侘びしかったことという体験談が語られるようになりました。かくして、「田舎には何も楽しかことのなか」状況になり、過疎化が始まることになりました。*1

【参考文献】

*1 森栗茂一:夜這いと近代買春(明石書店,1995)P.124,P142,P.155-P.158

本渡からバスで約1時間ほど南に行ったところにある崎津。小さな港があります。

港に面して、天主堂があります。海には山が迫っていて、山の上には、チャペルの鐘展望公園のオブジェが見えます。

崎津出身のからゆきさんの聞き書「サンダカン八番娼館」の著者の山崎朋子さんは、「崎津天主堂で、一心に祈り続ける老夫婦の姿に接し、心を打たれ、からゆきさん研究への決意を新たにかき立てられた。」と書いています。*1

山の上の教会(チャペルの鐘展望公園)からの眺め。美しくて静かな風景です。

「サンダカン八番娼館」は、イギリス領北ボルネオの港市サンダカンの娼家で青春を送ったおサキさんの聞き書です。おサキさんは、「崎津の天主堂の下からこまんか(小さい)舟に乗って、高浜まで行ったんじゃわ。」と語っています。その後、おサキさんは、高浜から長崎へ行き、長崎から約3ヶ月かけてボルネオに渡りました。*1

【参考文献】

*1 山崎朋子:サンダカン八番娼館(筑摩書房,1972)P.6,P.79

本渡の市街地にある「天劇サウナ」。

入口付近。左の通路を行くと奥にサウナの入口があります。

サウナの入口横にあるサロンのドア。ちょっと怪しげな雰囲気です。

裏通りの看板。

本渡市街から北西方向に約3Kmほど離れた場所に、「軽井沢」と書かれた看板があります。

看板に導かれてさらに進むと、また看板があります。道はどんどん登っていきます。

山道が峠にさしかかったあたりに、ラブホテルの入口の坂道がありました。秘境のラブホテルです。

坂を登りきると、ガレージ型のホテルがあります。

スナックが散在する通り。近くに旅館もあるようです。

瓦屋根の家屋の1階部分を改造したスナック。

こちらも瓦屋根の家屋ですが、1階部分は派手なデザインに改装されています。ピンク色の壁の中央に白い川のようなものが流れています。人の顔のようにも見えます。

入口の側面には、丸い窓があります。往時はどのようなお店だったのでしょうか。

今回は、天草(熊本県)の町並みと風俗を散歩します。

天草最大の都市、本渡(ほんど)の飲み屋街は、天銀街のアーケードを抜けたあたりに散在しています。

「全国女性街ガイド」*1 によると、本渡の赤線の様子を「市内に散在する飲み屋の女の大半はねる。」と紹介していますが、現在、その飲み屋がどのあたりにあったのかは不明です。

スナックが点在する通り。

壁が斜めに傾いたデザインの店。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.193

島原市街の南側(蛭子町)。国道251号線路沿い。

島原牛乳の木製牛乳箱。箱の側面には「ミネビタ牛乳」と書かれています。

別の場所(深江駅近く)にあった同型の島原牛乳の牛乳箱。

縦型の島原牛乳の牛乳箱。

島原市街から、雲仙温泉方面へ道路が延びています。島原市の隣町である深江町は、1990年の雲仙普賢岳の噴火のとき被災しましたが、現在は復興しています。

雲仙岳の五合目に相当するこの場所にアパートがあります。

家賃・月額20,000円。背景に「宿泊」と書かれた白い文字が見えます。以前は、ホテルだったようです。

ガレージ方式のアパートです。

大師堂の天如塔の周囲の玉垣のうち、入口の階段の所の玉垣が最も大きな玉垣です。

この玉垣の正面側に名が刻まれている阿南トンキン(ベトナム)の和田氏は、当地域における日本娼楼の先駆者でした。また、「高谷マサ」は、数多いからゆきさんの中でも飛びぬけた成功者でした。*1

バンコクから寄進の玉垣。

「富士ホテル」、「旭ホテル」は、いずれも「ホテル」と名乗ってはいますが、実態は日本人が経営する女郎屋でした。*1

シンガポールからの寄進による玉垣に名を刻む米井虎一郎は、侠客の一人であったと伝えられ、日本人共同墓地を管理・運営するために組織された共済会の有力メンバーでした。*1

同じく、シンガポールからの寄進の東境セイ(玉垣では東京セイ)は、からゆきさん出身でしたが、女郎屋の経営者となりそこで貯えた資金をいち早くゴム栽培事業に投資して大儲けをしました。本田シツはマバラー街54番、原ロツタは、スプリング街21番で娼家を経営していました。*1

シンガポールでは、女郎屋の経営者は女性に限られるという当局の方針があり、「からゆきさん」出身の女性が富を貯え社会的に上昇していくきっかけを与えていましたが、多くの場合、男(チンタあるいはピンプ(=嬪夫)と呼ばれた)の側が実権を持っていました。この中で東境セイだけが、実験を持った女郎屋の女経営者でした。*1

【参考文献】

*1 倉橋 正直:愛知県立大学文学部論集. 一般教育編. (通号42)(1993)「島原市の大師堂への寄進者の初歩的調査–「からゆきさん」研究の基礎史料」P.5-P.6,P.10-P.11,P.20-P.25

大師堂の天如塔(からゆきさんの塔)の周囲には、たくさんの玉垣があります。天如塔の底面は正八角形になっていて、角の部分には大きめの玉垣が配置され、ここには寄進した額の大きなからゆきさん関係者の名前が刻まれています。

玉垣(120人)と周囲の石柱(12人)のに刻まれた外国在住者を分類すると、マレーシア(34人)、ベトナム(26人)、シンガポール(25人)、インドネシア(14人)、ビルマ(14人)、中国(8人)、タイ(4人)、韓国(3人)、ロシア(2人)となります。*1

アンナンは、ベトナムの総称で、漢字では、通常「安南」ですが、ここでは「阿南」と書かれています。トンキンは、ベトナム北部を指す呼称です。*1

写真の玉垣は、マレーシアの地名が刻まれています。*1

コウラカンサ(クアラ・カンサー Kuala Kangsar)

トロノ(Tronoh)

スポテノ

タパン(タパ Tapah)

同じく、マレーシアからの寄進の玉垣。

カラン(Karang)

カラシコワラ

マラッカ(Malacca)

スレンバン(Serenban)

の地名が確認できます。*1

【参考文献】

*1 倉橋 正直:愛知県立大学文学部論集. 一般教育編. (通号40)(1991)「からゆきさんの遺跡–島原の大師堂」P.30-P.33