島原市内の南側の大師通りに、理性院大師堂があります。

本堂の横を行くと、灯台のような形をした奇妙な塔が現われます。

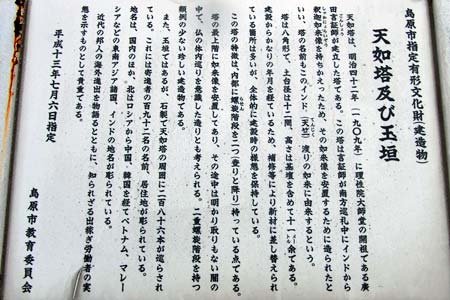

この塔は、「天如塔」、別名を「からゆきさんの塔」と言います。*1

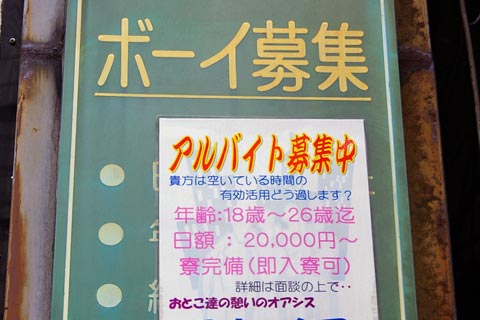

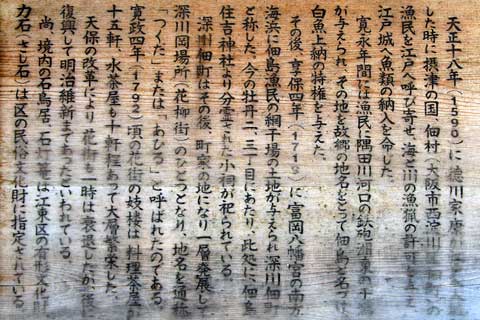

「からゆきさん」とは、「唐人行(からひとゆき)」または、「唐ん国行(からんくにゆき)」という言葉が縮まったもので、幕末から明治期を経て第一対戦の終わる大正中期までの間、主に東南アジア方面にまで出かけて行って、外国人に肉体をひさいだ海外売春婦のことです。*2

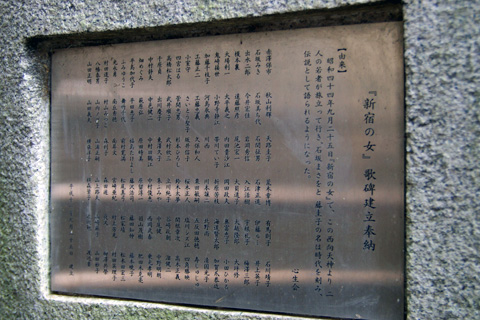

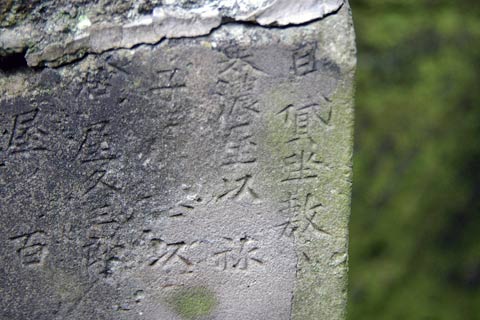

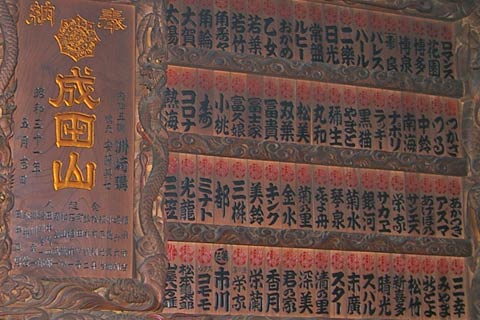

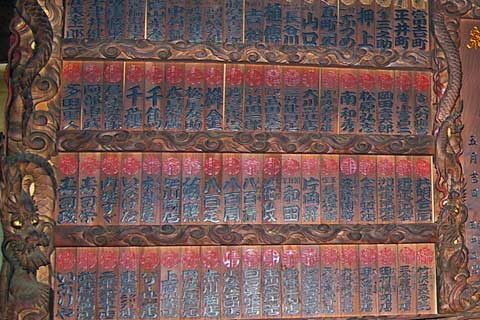

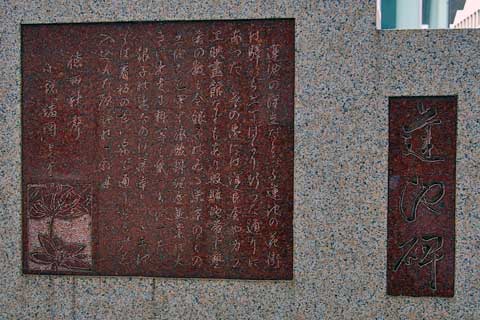

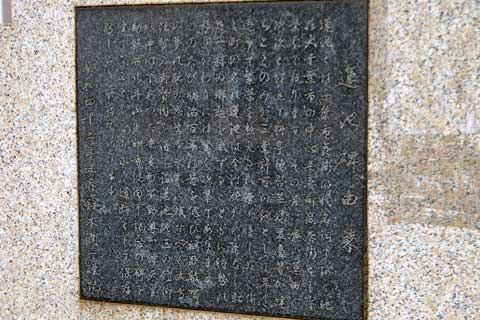

玉垣には、寄進者のからゆきさんとその関係者の名前が刻まれています。

天如塔と玉垣は島原市の有形文化財に指定されています。

天如塔を建立したのは、島原で活動していた僧の広田言証師です。広田言証師は、1906年末から2年半、インドへ巡礼したとき、東南アジアの各地でからゆきさんと出会い、不幸にして異境の地で果てた娘たちのために供養を行いました。これが娘たちの帰依を呼び、からゆきさんたちの心ののよりどころとなり、多額の寄進を得、そのお金を日本に持ち帰り、天如塔を建立しました。*1

【参考文献】

*1 倉橋正直:島原のからゆきさん(共栄書房,1993)P.94-p.100,P.159-P.170

*2 山崎朋子:サンダカン八番娼館(筑摩書房,1972)P.7