上野公園にある五条天神社。不忍池がすぐそばにあります。

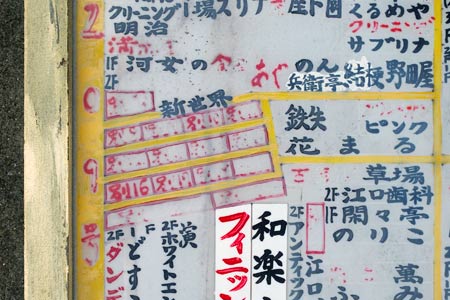

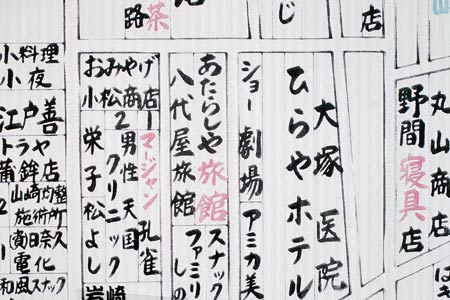

大きな奉納額(大正十五年と記されています。)

奉納額の右側のほとんどは、待合の店名です。

江戸時代から明治時代にかけて、不忍池畔には、待合茶屋がありました。「東京新繁盛記」には、「名はすなわち茶店にして、その実はみずから酒肉を売るものあり。これを呼んで酔茶店と謂うもまた可なり。あるいは妓と客とを宿し、比翼の枕を貸すものあり。」との記述があり、こうした宿泊は、明治8年頃から盛んになりました。*1

左側には、見番や料理屋の名が書かれています。

【参考文献】

*1 遠藤鎮雄:百年前の東京風俗探訪(学芸書林,1976)P.78-P.79