東上野2~3丁目に、キムチ横丁と呼ばれるコリアンタウンがあります。

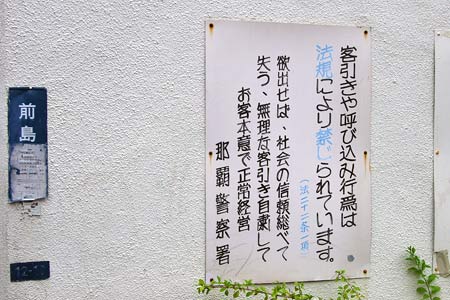

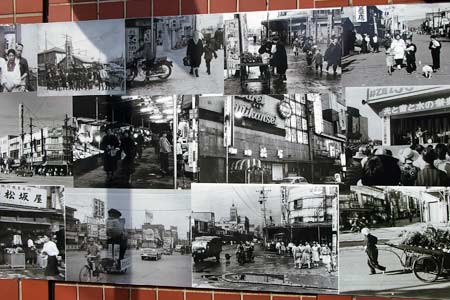

終戦直後、各地の残留朝鮮人たちは、ひと旗あげようと続々と上京し、凄まじい勢いでアメ横のマーケットに参入しました。彼らは公権力にも果敢に抵抗したため、これに手を焼いた警察当局は、千葉県の実業家・近藤広吉に頼み込み、アメ横に近藤マーケットをオーオプンさせて、浄化作戦に乗り出しました。*1*2

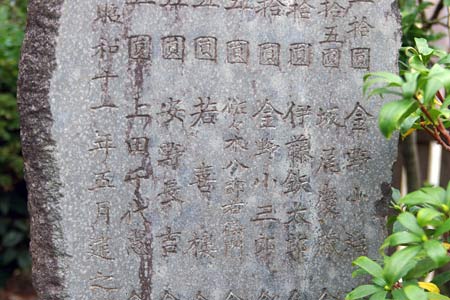

近藤マーケットに追い出された朝鮮人は、東上野2丁目付近に「国際親善マーケット」を建設し、これがコリアンタウンになりました。*2*3

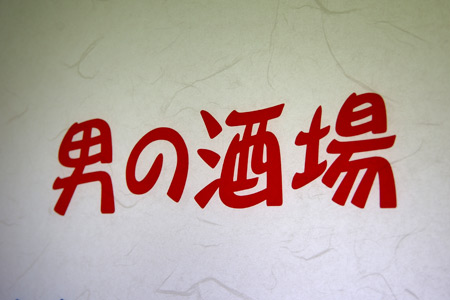

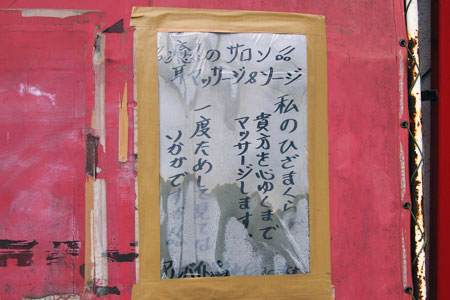

焼肉店をはじめとして、キムチ、漬物、乾物などを売る店などが、密集しています。

各店毎に異なる味つけを楽しめるのも魅力です。*2

キムチ横丁の北側。2棟の建物の間が生活通路になっています。

【参考文献】

*1 塩満一:アメ横三十五年の激史(東京稿房出版,1982)P.107-P.108

*2 山野車輪:在日の地図(海王社,2006)P.106,P.112-P.113

*3 東京焼け跡ヤミ市を記録する会:東京闇市興亡史(草風社,1978)P.94