末広町の二番街に、銭湯の桃の湯があります。

木造建築の銭湯です。

鮮やかな緑色の暖簾。

外観と同じように内部もレトロ感たっぷりです。

末広町の二番街に、銭湯の桃の湯があります。

木造建築の銭湯です。

鮮やかな緑色の暖簾。

外観と同じように内部もレトロ感たっぷりです。

旧手力園の跡地。

レトロな理容室があります。

昔のままの佇まい。

現在も営業中のようです。

市役所の近くに、川越市に唯一残る銭湯の旭湯があります。

道路沿いに面したレトロ銭湯です。お客が多くかなり繁昌している模様です。

人力車がデザインされた暖簾。

銭湯脇は駐輪場スペースになっています。

川越と言えば、東京の原風景を今に伝える蔵造りの町並みです。休日には多くの観光客で賑わいます。

通りから一本路地を入ると、観光地とは思えないような生活感のある空間が残っています。

商店の看板建築。

緑で囲まれた理容室。

千束通り商店街から東側に入ったところに銭湯の曙湯があります。

なだらかな曲線の唐破風(からはふ)屋根と懸魚(けぎょ)と呼ばれる彫刻。

銭湯の後ろ側へ回ると煙突が見えます。

美しい漆喰塗りの塀。料亭のような佇まいです。

ひさご通りの西側に、ビジネスホテルが密集する一画があります。

商店やスナックなどが建ち並んでいます。

ホテルの大看板。

ホテルの提灯。

「食道街」は、浅草の中でも、飲食街が中心となった繁華街です。

スカイツリーの方角に「ホテル」と書かれた大看板があるのが気になります。

外国人用のゲストハウスのようです。

建物の屋上に設置された広告大看板。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

5月22日に東京スカイツリーが開業し、浅草からの展望は大きく変わりました。

しかし、浅草のシンボルと言えば、この通称うんこビルです。

うんこの先っぽ。

上から見たうんこ。

温泉街にある千曲市総合観光会館の前にブロンズ像があります。

ブロンズ像の題は、「髪」。

温泉街らしい美人像です。

下の方から。

温泉街につきものの「射的」ですが、戸倉上山田温泉にも3軒ほどあります。

思い出の町通りには、2軒あります。

新世界通りの四つ角にある「射的」。

「遊技場」のプレート。

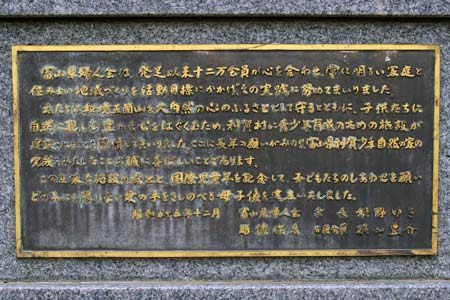

1955年、利賀村に「利賀少年自然の家」が完成しました。

前庭には、富山県婦人会から寄贈された「母子ブロンズ像」が飾られています。

この像は、トルコ風呂建設を阻止し、次代に生きる子供たちに健全な郷土を伝え得た県内婦人たちの記念碑とも言えるものです。*1

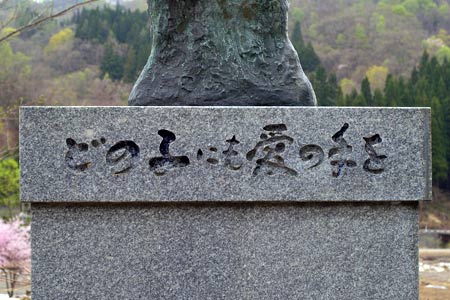

母子象には、「どの子にも愛の手を」という婦人会の願いをこめた言葉が刻まれています。

【参考文献】

*1 とやまの女性史

トルコ風呂は、近くの八乙女山(標高751m)にちなんだ名前がつけられる予定でした。

八乙女山周辺は、ハイキングコースになっています。

八乙女山の頂上。

八乙女山からは、日本の原風景「砺波平野の散居村」を遠望できます。

昭和50年(1975年)、富山県南砺市利賀村の栃原から下原にまたがる一帯に一大「トルコ風呂」街建設計画が持ち上がりました。しかし、この計画は、富山県や世論の反対に会い、トルコ風呂建設計画は中止となりました。

トルコ風呂の建設が予定されていた場所は、計画中止後は肉用牛牧場となりましたが、現在はその施設も無くなっています。

現在、この付近は、観光開発され、スキー場ができています。

この計画の裏には、歯止めの利かない過疎化を何とか食い止めようとした村の苦渋の選択がありました。「トルコ風呂誘致」によって一大歓楽街が生まれれば、村の過疎化を食い止めることができると考えたわけです。

利賀村は、富山県のトルコ風呂の営業が可能な区域(禁止除外区域)に指定されていて、この場所は、JR越中八尾駅からバスで片道1時間(1日2本)で、冬場には、3~4mの雪が積もる場所で、とてもトルコ風呂の営業が成り立つとは思えない山間僻地でした。

このような場所にトルコ風呂建設が計画されたとは信じられないような話です。

栃原の隣の下原にもトルコ風呂建設が計画されていました。

国道47号線から100mぐらい入ったところに、常万児童公園があります。

トルコ風呂を排除する目的で、行政側が意図的につくった公園です。

児童公園と書かれたプレートはどこにもありませんが、遊具は設置されています。

公園から国道側を見ると、問題となったトルコ風呂の建物が見えます(写真奥)。

今回は、余目(山形県東田川郡庄内町)の町並みと風俗を散歩します。

かつて、山形県において、トルコ風呂開業阻止のため、児童公園が設置され訴訟事件となったことがありました。風俗営業法では、官公庁や学校、図書館、児童福祉施設などの敷地から半径200メートル以内でのトルコ風呂の営業することを禁止しているため、この規制を逆手にとって、行政側が意図的に公園を作ってトルコ風呂を排除しようとしたわけです。

この事件において、仙台高等裁判所は、昭和49年7月8日の判決で、「山形県知事の児童遊園地認可は、控訴会社(トルコ風呂業者)が現行法上適法になし得るトルコ風呂営業を阻止、禁止することを直接の動機、主たる目的としてなされたものであることは明らかであり、法の下における平等の理念に反するばかりでなく、憲法の保障する営業の自由を含む職業選択の自由ないしは私有財産権を侵害するものであって、行政権の著しい濫用と評価しなけらばならない。」とし、行政側が敗訴しました。さらに、昭和53年5月26日の上告審においても、最高裁判所は「行政権の著しい濫用であり、国家賠償法一条一項にいう公権力の違法な行使にあたる」と判示しました。*1

当時の住宅地図*2 には、余目町の常万に「トルコハワイ」と記された建物があります。

現在もその当時のものと思われる建物が残っています。

建物の裏側。

【参考文献】

*1 松本女性史の会:”買春”許すまじ(銀河書房,1984)P.72-P.74

*2 ゼンリン:東田川郡余目町・立川町(ゼンリン,1990)P.13

ペリー上陸の碑の手前に喫茶店があります。

こちらの店主の方は、縄地金山の女郎に関する本を書かれているそうです。

喫茶店の内部には、昔の下田を知る貴重な資料が展示されています。

縄地金山は、ペリー上陸の碑から見えるこの山の方角にありました。

ペリーロードの東端から路地を入ったところに、銭湯の昭和湯があります。

ビル型の銭湯ですが、「昭和湯」のロゴ、温泉マーク、などレトロ感があります。

鮮やかな紺色の暖簾。

昭和湯の看板。

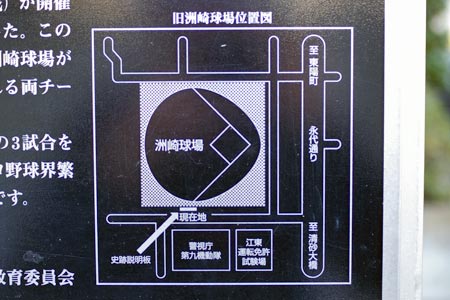

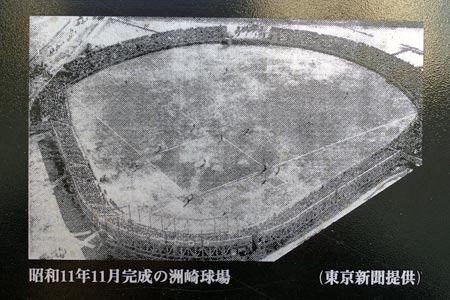

東陽町の運転免許センター前の通り。

現在は、企業のビルが建ち並ぶ場所ですが、2005年、ここに洲崎球場跡の碑ができました。

プロ野球草創期に、1年間で100試合近くの公式戦が行われた有名な球場ですが、埋立地につくられたため、海水が満ちてきて試合が中止になったなど、強烈なエピソードを持っています。*1

球場のすぐそばには洲崎遊廓がありました。堅物というイメージの強い巨人軍の沢村栄投手もたまに試合後に通っていたそうです。*1

*1 佐野正幸:あの頃こんな球場があった(草思社,2006)P.193-P.199

国道293号線沿い。

銭湯の末広湯があります。

入口には、趣のある手書きの看板。

材木置き場。

旭遊廓の南側のはずれに、旅館風の大きな建物があります。

3軒の建物がつながっています。

重厚な造り。

東側から。

長等1丁目にある「ミチ美容室」。

レトロな佇まいです。文字がかけて「_チ美容室」になっています。

中央1丁目にある「松本理髪館」。

入口が斜めになっていて、いい雰囲気です。

貞享5年(1688年)の「日本永代蔵」に「柴屋町より白女よび寄、客の遊興昼夜のかぎりもなく」とあり、大津の柴屋町(現在の長等2、3丁目)は、賑わいのある評判の遊廓でした。町の東西南北には大門があり、廓内に約30軒がありました。

「旅館えびすや」と思われる建物。*2

かつては、妓楼だったのかもしれません。

「料理きくや」と思われる建物。*2

【参考文献】

*1 地名辞典(岐阜県)

*2 善隣出版社:大津市(善隣出版社,1971)P.4

今回は、大津(滋賀県大津市)の町並みと風俗を散歩します。

京阪電気鉄道石山坂本線の三井寺駅で下車し、柴屋町を目指して南下すると、途中に交差点があります。

交差点を西側からみたところ。交差点の角には、かつてスチームバスセンターがありました。

現在は、料理屋の建物が建っています。

近くには、料理屋の「豆信」。登録有形文化財に指定されている建物です。

長浜の黒壁スクエアに、海洋堂フィギュアミュージアムがあります。海洋堂は、ガレージキット・フィギュア・食玩等の各種模型を製作する有名企業です。

フィギュアとは、さまざまな、キャラクター人形を指します。

美少女フィギュアのゾーン。美少女フィギュア造型の第一人者BOME氏の作品を中心に展示されています。

美少女戦士セーラームーンのセーラー戦士たち。

ゲーム「いきなり はっぴいベル」より「鷺ノ宮柑子」。

近年、フィギュアは、アニメやゲーム作品に登場する美少女タイプが多様化し、「保存用」「観賞用」「実用」というという言葉や概念で区別されるようになりました。*1

【参考文献】

*1 斎藤環:戦闘美少女の精神分析(筑摩書房,2006)P.66-P.70

歌舞伎町の繁華街の中心部。

「白川郷」という屋号の旅館があります。

ホテル白川郷の前身は、1958年に、岐阜県白川郷の「合掌造 り」を新宿歌舞伎町に移築し復元した「割烹白川郷」です。1992年に「ホテル白川郷」として生まれ変わりました。*1

歌舞伎町には、「春秋会」と呼ばれるホテル経営者のグループがあって、グループのメンバーは、すべて岐阜県大野郡荘川村中野から移り住んだ人たちでした。川村中野は、合掌づくりで有名な白川郷と境を接した集落で、昭和35年の御母衣(みほろ)ダムの完成により、現在は、ほぼ全域が水の底に沈んでいます。*2

【参考URL】

*1 有限会社白川郷:「ホテル白川郷」公式ホームページ「白川郷名称の由来」

【参考文献】

*2 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.68-P.70

新宿区役所裏の老舗のファッションヘルス店のある路地。

「レンタールーム」と書かれた元旅館の看板。

青いタイルで全面が装飾されています。

宿泊料3500円の貼り紙。

土崎港近くの県道56号線沿い。

銭湯の「塩乃湯」があります。現在は休業しているようですが、貴重な西洋風の近代建築です。

奥行のある建物です。

銭湯でありながら、見事な看板建築の建物です。

古仁屋の町の中心部にある銭湯。四角い形のビル銭湯です

入口には「嶽の湯」と書かれています。牛乳などの飲み物の保冷庫が見えます。

暖簾にも「嶽の湯」。「嶽」という字は「岳」の旧字です。

木曽の御嶽山などは、この「嶽」が使われることがあります。

脱衣場には木製のロッカー。

奄美市名瀬幸町にある理容室。すばらしい木造の建物です。

水色を基調とした爽やかな明るい店構えです。

道路を挟んだ反対側には白を基調とした木造の理容室があります。

明治時代の擬洋風建築のような趣のあるモダンなデザインです。

琴平には、美容室や理容室が数軒あります。

交差点の角にある理容室。

木造の佇まいが美しい美容室。

「銀座美容」と書かれた看板。

緩やかなカーブを描いて、古い町並みが続いています。。

昭和10年の日比町住宅明細図にも記載されている銭湯の八千代湯の建物が現在も残っています。

モダンな造りの銭湯です。

女湯の掲示が見られることから、この建物が銭湯であったことが解ります。

山側の通りの中ほどに、元旅館の建物が残っています。

繊細な格子を持つ建物です。

現在も旅館の屋号の表示が残されています。

建物脇の路地。

東中島にもかつての遊廓街を思わせる建物が残っています。

こちらの建物は、旅館でした。

現在は商店になっている建物。

2階部分に昔の雰囲気が残っています。

西中島のお好み焼き屋の建物。

中橋側から見た建物の反対側。川にせり出すように建っています。

往時を偲ばせる木造建築です。

すすけた「肉すき、水だき」の看板。

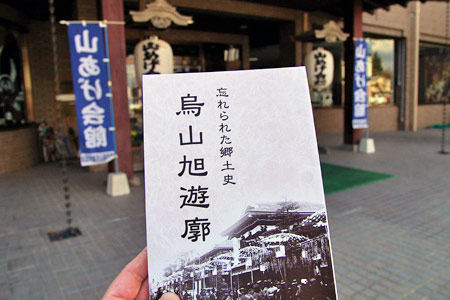

今回は、烏山(からすやま、栃木県那須烏山市)の町並みと風俗を散歩します。

山あげ会館に行くと、「忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓」*1 を購入することができます。

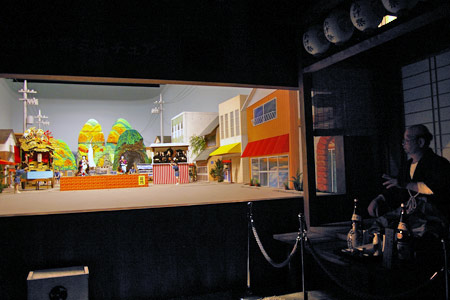

「山あげ会館」では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「山あげ祭」のことをジオラマや映像で説明してくれます。

山あげ祭でほとんど毎年のように上演されている演目に、「将門(忍夜恋曲者、しのびよるこいはくせもの)」があります。これは、江戸時代の天保7年に江戸の市村座で初演されたもので、平将門とは直接の関係は無い一種の遊廓の芸能です。*1

明治5年、烏山新馬旅籠として金井町筋と田町筋に遊女屋が開業しましたが、この遊女屋のうちの5軒が明治34年頃、旭遊廓として集団移転(現在の初音15,16,17の一画)して営業を始めました。*1

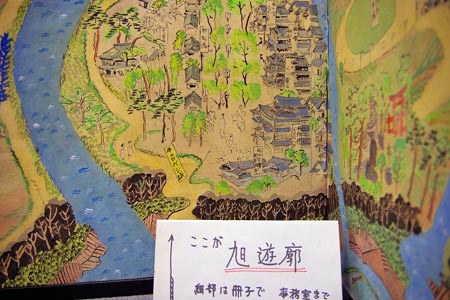

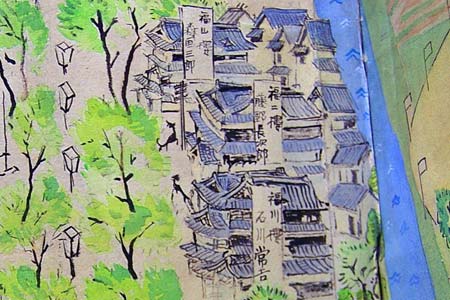

2階の展示コーナーには、大正8年に描かれた旧烏山町の図屏風*2 が展示されていて、この屏風に旭遊廓が描かれています。

これを見ると、中央通路両側に桜並木と南側にボンボリが描かれています。北側から、福山楼、福二楼、福川楼と遊廓が建ち並んでいました。*1

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.14

*2 森幸三:図屏風(旧烏山町) (山あげ会館蔵,1919) P.14,P.86-P.87,P.104

宮川町の南の山城町に、銭湯の大黒湯があります。

入口は、2つ。男湯と女湯、それぞれ暖簾がかかるのだと思います。

銭湯の右側は、廊地(ロージ)になっています。

温泉マークのネオン管。

宮川町の南側の商店街に酒屋さんがあります。

一見何の変哲もない商店ですが....

バドワイザーレースクイーンの等身大パネルがあります。

BUDWEISER RACING。

宮川町の入口。花街の入口を示す看板に舞妓さんの写真が描かれていますが、これは、舞妓変身スタジオの案内看板です。

舞妓変身スタジオでは、舞妓や芸妓の衣装、カツラ、お化粧などすべて本物の舞妓のように変身させくれます。本格的な髪結いで、衣装も質の高いものを用意している店や価格は手軽であるがカツラを被る店など様々な店があります。*1

この変身のためにわざわざ新幹線に乗って京都にくるお客さんもいいるそうです。祇園や八坂神社近くでは、「あっ、舞妓さんだ!」と写真を撮りに行くと、実は変身舞妓だったりします。*1

5年前にも訪れた舞妓変身処「舞香」*2 の店の前には巨大な人形が置かれていました。

【参考文献】

*1 相原恭子:未知の京都(弘文堂,2007)P.175

【参考記事】

*2 風俗散歩(宮川町):舞妓変身処(2006.5)

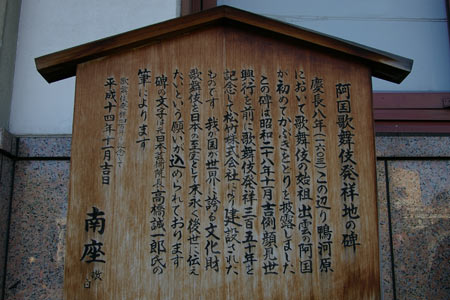

南座の西側に、「阿国歌舞伎発祥の地の碑」があります。

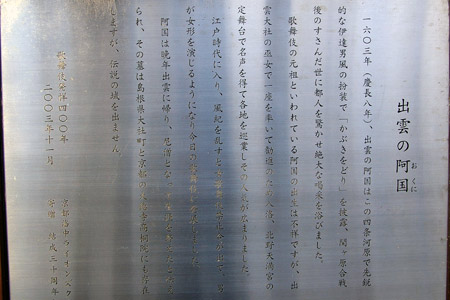

1603年、出雲の阿国は、先鋭的な伊達男風の扮装で「かぶきをどり」を披露。喝采を浴びました。

交差点の反対側には、阿国の銅像があります。

六条三筋町(六条柳町)で廓を経営する佐渡嶋、林又一郎は、阿国の「かぶきをどり」を真似て、四条河原に舞台をつくり、専属の遊女の総踊りを三味線伴奏で上演しました。遊女歌舞伎の登場です。観客は総踊りの彼女らの中からセックスの相方を選ぶことができました。*1

女の肉体だけが対象とされる娼婦とは異なり、遊女歌舞伎における遊女は、その前後に遊芸があり、遊芸に彩られた女の肉体を前提に性的営みが行われました。遊女歌舞伎は、寛永6年(1629年)頃から禁止令が出され、遊女たちは排除され、1640年には、六条柳町の遊廓が島原に移転を命じられました。遊女歌舞伎は、阿国が切り開いた歌舞伎の歴史を「舞台」と「遊里」とに二分する分岐点として位置づけられます。*2

【参考文献】

*1 篠田正浩:河原者ノススメ(幻戯書房,2009)P.44-P.45

*2 高野敏夫:遊女歌舞伎(河出書房新社,2005)P.80,P.96,P.362-P.369

今回は、宮川町(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

鴨川の四条大橋東詰めに、くっきりと南座が浮かんで見えます。南座は、元和年間(1615年~1623年)に公許された7つの芝居小屋のうちの一つで、現存する唯一のもので、その昔から現在の位置に建っています。*1

南座の12月の顔見世(新規の顔ぶれで行う最初の興行)は、最も歴史が古いことで有名で、劇場正面には役者の名前が勘亭流で書かれた「まねき」と呼ばれる木の看板が掲げられ、京都の年末の風物詩となっています。

建物の西側。

日が沈むと、まねき看板と古風な赤い提灯が一層美しく輝いて見えます。

【参考文献】

*1 中川芳三:昭和の南座(松竹,1991)P.2

梅田四丁目にある銭湯の明美湯。大きな建物です。

入口には、「人工温泉」の看板。

「明美」というと、スナックの店名かママさんの名前を連想してしまいます。ロケットのような形の煙突。

牛乳石鹸の暖簾。

環状7号線から、1本路地を入ったところに、銭湯の「たぐち湯」の建物があります。

堂々とした外観です。

表へ回ってみますが、何か様子が変です。銭湯は廃業してお寺に換わっていました。

もともと銭湯の建物は、お寺とみまごうばかりの重厚な「宮造り」の建築様式を取り入れた建物が多い*1 ので、銭湯の建物がお寺の建物として再利用されるというのは納得のいく話です。

【参考文献】

*1 町田忍:銭湯の謎(扶桑社,2001)P.58

鼬(いたち)川の東側を流れる奥田用水。この奥田用水の東側に東遊郭(東新地)がありました。

かつては、川幅も広く水量も豊で、架かる橋の名が見返り橋、橋ぎわに柳があって、廓の街としては舞台がすべて揃っていました。*1

奥田用水沿いのこの場所には、数年前まで「ちんまの湯」と呼ばれた銭湯の建物が残っていましたが、現在は駐車場になっています。「ちんまの湯」という変わった名前は、昔、この辺りから馬に乗って帰るときの賃(料金)からきているそうです。*1

花街東新地があった当時、銭湯の人の出入りは大変だったようで、銭湯の奥さんの話によると、昭和33年に売春防止法が施行される前までは夜遅くまで人が歩いていて、灯もきれいで、銭湯も3時頃まで営業し、着物を着たきれいどころもよく来ていたそうです。*1

銭湯の隣には古い美容室の建物があります。

【参考文献】

*1 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.273-P.274

今回は、福井(福井県福井市)の町並みと風俗を散歩します。

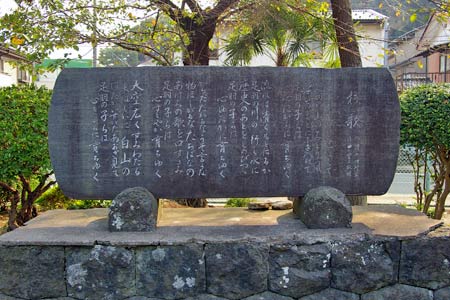

江戸時代、現在の福井市立足羽小学校のかいわいに花街があって、多くの遊女や芸人たちが住んでいました。*1

日本遊里史*2 には、福井市玉井町に遊廓があったことが記載されています。

玉井町は旧地名で、現在は存在しませんが、昭和24年の「福井市街図・都市計画予定図」*3 を見ると、足羽小学校の北東に玉井町の記載があります。

幕末の国学者で歌人の橘曙覧(たちばなのあけみ)は、この花街に通い始め、売れっ子の遊女「やお」のとりこになり、ついに実家(商店)の大金を持ち出して彼女と駆け落ちしてしまいました。その後、二人は見つけられて福井へ戻されましたが、曙覧の花街通いは結婚した後も止まらず、やおとの関係は続きました。このようなことは、当時の庶民ならよくあることですが、国学者の橘曙覧といえでも、やはり聖人でもなければ賢人でもなかったという証だったといえます。*1*4

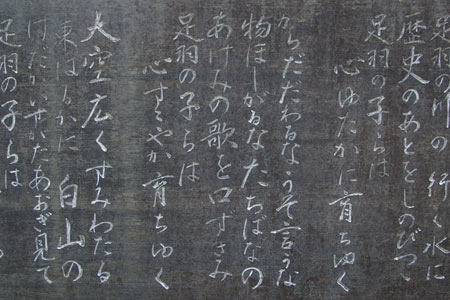

曙覧が子供たちのために書き残した家訓があって、これが足羽小学校の校歌の中に歌い込まれています。*1

「うそつくな」「もの欲しがるな」「からだだわるな(なまけるな)」という3つの戒めは、自分の欲望を抑えて誠実にいきることが曙覧の生涯であったことを表しています。*4

九十九橋南詰め付近に曙覧の生家跡の碑があります。若き日の曙覧はここから花街に通いました。

【参考文献】

*1 福井女性風土記 P.164-P165

*2 上村行彰:日本遊里史(文化生活研究会,1929)P.576

*3 福井市:福井市史.資料編 別巻(福井市,1989) P.222-P.223 福井市街図・福井市都市計画予定図

※福井市街図・福井市都市計画予定図には、古い道路と都市計画後の道路が重ね合わせて示されているので、現在の場所を推定することができます。

*4 上坂紀夫:こころ豊かに曙覧を歩く(福井県,2000)P.2,P.3,P.16

飛田新地の北側の商店街。

昭和の雰囲気の残る末廣旅館。

美しいタイルの円柱。

玄関もふんだんな装飾が施されています。

大阪のシンボル「通天閣」。

この通天閣の股の下に、銭湯の「ラジウム温泉」があります。

この銭湯のウリは、通天閣を見上げる展望を満喫できる露天風呂です。

露天風呂からは、ちょうどこのような角度で通天閣を仰ぎ見ることができます。露天風呂へ向かう入口のドアには、なぜか「ホモ行為一切お断りします」と書かれた貼紙がありました。

札幌駅の北東(東区北7条東9丁目)に「サッポロビール博物館」があります。

2階に、ビールのポスター広告が展示されています。年代順に右から左に並べられているので、ポスター広告の変遷をみることができます。

初期のポスターに登場するのは、和服の女性です。

その後は、モダンなスタイルの女性。

現代になると、女優や俳優が登場しました。

札幌駅の北東の北8条通りに、さっぽろふるさと文化百選に選定されている「北海湯」の建物があります。1907年(明治40年)頃から開業した銭湯で、現存する銭湯の建物では札幌市では最も古いものの一つです。現在は貸しスタジオとなっています。

煉瓦造りの建物は当時大変モダンなものでした。

切妻の正面の2階部分にアーチ窓が設けられているのが特徴です。

1階部分にはガラスの装飾が施されていています。

歌志内にある食堂。

窓ガラスに、ジンギスカン、ホルモン、ナンコと書かれています。

「なんこ」は、秋田県北部では馬肉を指します。鉱山の働き手に伝わった馬肉料理が道内の炭鉱で馬の腸を使った家庭料理の代名詞になりました。馬は炭鉱が電化される前の主要な動力源でしたが、その馬は庶民の栄養源でもありました。*1

なんこ鍋は馬の腸のため、少しくさみがありますが、もつ煮に似た味で美味しく頂けます。

なんこ鍋は歌志内の名物料理で、市内の居酒屋やスナックなどの人気メニューになっています。

【参考文献】

*1 :北海道新聞空知「炭鉱」取材班:そらち炭鉱遺産散歩(共同文化社,2003)P.221-P.223

滝川市街の平和公園に、ブロンズ像があります。その名も「若き立像’88」。

作者は笹戸千津子さんです。

後ろから見た立ち姿も美しいです。

下半身。

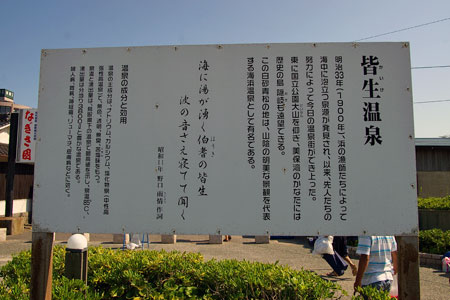

今回は、皆生温泉(鳥取県米子市)の町並みと風俗を散歩します。

皆生温泉は、1890年(明治23年)に地元の漁師が海中に温泉が湧いているのを発見したのを機に、温泉地としての開発が進められ、戦後には、団体客が多く訪れるようになり、今日に見られるような温泉街に発達しました。

1981年(昭和56年)には日本で最初のトライアスロン競技が開催され、その発祥の地として毎年大会を開催しています。

その発祥の地を記念してブロンズ像が建てられています。

皆生トライアスロンの碑。

米子市灘町に銭湯の弁天湯があります。

ビル型銭湯ですが、古い町並みによく溶け込んでいます。

鮮やかな暖簾。

シンプルな脱衣所。

境港は、漫画家・水木しげるさんのふるさとです。「水木しげるロード」には、水木しげるさんの漫画に登場する妖怪たちのブロンズ像が設置されています。

泥田坊(どろたぼう)は、放蕩息子のおかげで田んぼを失った農民が妖怪化したもので、「田を返せ~」と叫びます。妖怪研究家の多田克彦さんの別説によれば、泥田坊の話は、江戸の遊廓・新吉原が舞台で、「田を返せ」というのは、田を戻せという意味ではなく、「田を耕せ」つまり男女の性交を意味していて、「田を返せ」という泥田坊の声は、客引きの言葉と解釈されるそうです。*1

妖怪には女の妖怪もいます。

高女(たかおんな)は、女郎屋の二階に現れて、人を驚かす妖怪です。*1

轆轤首(ろくろくび)は、遊女、女房、娘などと女性である場合が多く、体から首が完全に分離して活動するものと、細い紐のような首でつながっているものの二形態があります。*1

口裂け女(くちさけおんな)は、昭和50年代に全国の小学生たちの間で噂された怪女で、寂しい公園や薄暗いところに大きなマスクをした女が立っており、通りかかった者に「私きれい?」と尋ねます。返事をすると、「これでも?」といってマスクを外し、耳まで裂けた口を見せて、持っていた鎌や包丁で同じように裂いてしまいます。*1

【参考文献】

*1 村上 健司:妖怪事典(毎日新聞社,2000)P.144,P.208,P.243-P.244,P.365-P.366

末広町は、明治3年に設置された古い町ですが、当時としては時代の最先端を行く商店街が軒をつらねていました。現在も古い町並みが残っています。*1

「パチンコ ナショナル会館」のアーチ。

表側の入口には、大看板が設定されています。

建物の裏側のパチンコの看板

【参考文献】

*1 杉本良巳:米子・境港・西伯・日野今昔写真帖(郷土出版社,2005)P.60

倉吉市新町3丁目に銭湯の大社湯があります。

裏側から見ると、四つ角に面した普通の木造家屋ですが、下部に煉瓦が使われています。

ガラス窓に、女湯、男湯の文字。あいにく本日は定休日でした。

「レート白粉」の琺瑯看板。

倉吉駅前の商店街にレトロなパチンコ店があります。

「パチンコ銀河」の看板。

「華麗に変身!」「新装大開店」の看板。

昭和にタイムスリップ したような郷愁が漂っています。

今回は、倉吉(鳥取県倉吉市)の町並みと風俗を散歩します。

明治末期、山陰本線が延伸し、倉吉駅(後に上井駅と改称)が開業すると、上井を通過して人々と荷物が出入りするようになりました。上井は、町の中心部から竹田川を隔てた位置関係にあったので、倉吉の町は上井と旧市街地が別々に都市計画が進められました。上井駅前には、商店や飲食店が形成されましたが、上井への対抗意識からか旧市街周辺の事業が繰り返されました。*1

古い案内板には、「パチンコ銀河」、「麻雀フレンド」などの名前があります。

1階に飲食店が入る木造家屋。旧「麻雀フレンド」。

料亭のような建物です。

「まあじゃん屋」のプレートがあります。

【参考文献】

*1 生田昭夫:倉吉考(堂設計室,1980)P.54-P.56

青石畳通りに面した老舗旅館の美保館。

数奇屋風建築。

美保館の内部。

「交通公社の旅館クーポン」の琺瑯看板。

銭湯の「不動湯」。その名の通り、目黒不動尊の近くにあります。

鬼瓦には「不動」の文字。

堂々とした建物です。

天井が高く、柱も立派です。

目黒競馬場は、明治40年に開設され、昭和7年に第一回日本ダービーが開催されました。昭和8年に府中に移転しましたが、現在も競馬場の外周だったゆるやかなカーブを切る道が残されています。*1

バックストレッチ部分の直線を抜けたあたりに大きな桜の木のある公園があります。

この桜の木は、競馬場があった頃から生えていた木だそうです。当時の面影をしのぶことができます。

桜の由来。

【参考文献】

*1 赤岩州五:昭和・大正・明治の地図でいく東京懐かし散歩(交通新聞社,2009)P.44-P.47

祝町にある願入寺。

願入寺の入口に、「竹楽房翁銅像入口」と書かれた石柱があります。

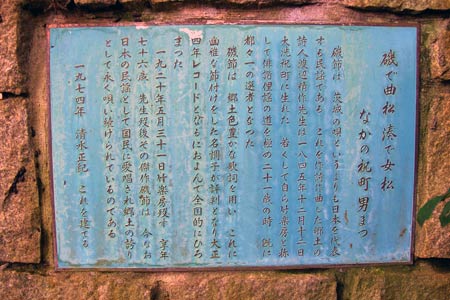

明治時代、祝町遊廓の引手茶屋の主人だった渡辺精作は「竹楽房」と称し、磯節の作者として知られています。竹楽房は、遊女たちに文芸の趣味を与え、都々逸を作らせたりしました。*1

「磯で曲松、湊で女松、中の祝町、男まつ」と祝町遊廓は、磯節に唱われました。*2

【参考文献】

*1 山形雄三:祝町昔がたり(山形雄三,1981)P.74

*2 伊藤純郎:三浜漁民生活誌(崙書房,1990)P.51

キラキラ橘商店街にある理容室。

看板がしっかりと残っています。

この日は定休日でした。

美しい赤いタイルの円柱。

遊廓があった長崎出雲町のすぐ近くの高台にグラバー園があります。ここからの長崎港方面の眺めは格別です。

グラバー園は、グラバー邸などの洋風建築がある観光施設ですが、昭和30年代、グラバー邸は、「お蝶夫人ゆかりの地」として紹介されていました。*1

プッチーニのオペラ「蝶々夫人」は、悲劇の物語です。アメリカ人の海軍士官のピンカートンと長崎港を見下ろす丘の洋館で「蝶々さん」との新婚生活を始めますが、「3年後に必ず戻ってくる」との約束を残し、ピンカートンは帰国してしまいます。その言葉を信じて息子とともに待ち続けた3年後、ピンカートンはアメリカ人の妻をともなって長崎を再訪します。絶望のすえ蝶々さんは自殺してしまうのでした。*1

当時、西洋人たちは条約湾で結婚の一時的代用を求めました。そこで「蝶々遊び」と呼ばれる疑似結婚が長崎で流行しました。日本人の仲人が西洋人を茶屋に案内するとそこにはきれいな女の子が揃っていて、その中から気に入った女性に結婚を申し込みました。結婚は合法的なもので、警察署で署名捺印されましたが、女に飽きてしまうとか子供ができそうだとかで別れることができました。*2

グラバー園には、オペラ「蝶々夫人」の蝶々さんに扮したソプラノ歌手の三浦環さんの像があります。長崎港を指差している蝶々夫人の左側には息子がいます。

三浦環さんの像の隣には、イタリアから寄贈されたプッチーニの像があります。

「蝶々夫人」の演者として、もう1人有名なのが喜波貞子(1902~1983)です。グラバー園に展示コーナーが設けられています。

【参考文献】

*1 ブライアン・バークガフニ:グラバー園への招待(長崎文献社,2010)P.14-P.15,P.26-P.27

*2 金子一也:オペラ蝶々夫人のことが語れる本(明日香出版社共同マーケティング事業部,2004)P.175,P.180

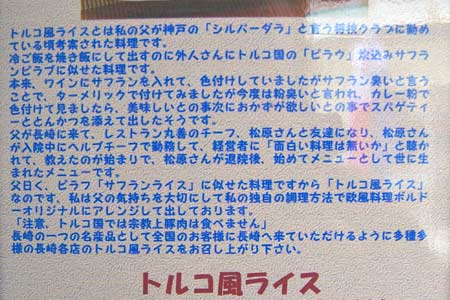

長崎には、「トルコライス」とう名物があります。

トルコライスは、長崎のレストランに入ると必ずメニューにある、ピラフ、ナポリタン、トンカツの3種類を並べた”大人版お子様ランチ”です。*1

9月16日はトルコライスの日に制定されています。これは1890年9月16日、トルコの軍艦「エルトゥールル号」が和歌山県沖で遭難*2 した際、地元の人による救助活動が行われ、日本とトルコの友好関係の起点となっているためです。

トルコライスの発祥については、すでに廃業してしまった「レストラン金子」が最も具体的な理由を持っています。先代のマスターが神戸の将校クラブで働いていた時、現在の原型を開発し、今はなき(長崎の)「レストラン丸善」でメジャーデビューさせました。*1

ボルドーさんの店の前には、これと同様の話が書かれています。

トルコライスの発明者は、「レストラン元船」という店の経営者の松原三代治さんで、昭和33年、着物姿の女性の後ろ姿(襟とうなじの白→ピラフ、裾の朱色→スパケッティ、帯の茶色→トンカツ)を眺めていたとき、新メニューがひらめき、その頃トルコ風呂が流行っており、うんと精力をつけて頑張ってほしいから「トルコライス」と命名しました。*1

文筆家の伊丹由宇さん*1 は、トルコライスについて徹底的に調べようと、長崎まで出かけトルコライスの創始者に辿り着き、この命名の由来を知りましたが、取材当時はトルコ政府の強い要請で、出版界は”その名前”は使わない方針であったため、原稿に書けずにいました。現在はもう問題ないだろう思って最近になって書くことにしたそうです。

トルコライスの発祥については、明治時代の小説家・村井弦斎が書いたグルメ小説「食道楽」や「時事新報(明治26年10月21日)」の中に、「土耳古飯(トルコメシ)」が登場することから、この料理の記憶が生き残ったのが「トルコライス」であるという説もあります。*3

【参考文献】

*1 伊丹由宇:にっぽん「食謎」紀行(ワニ・プラス,2010)P.234-P.238

*3 彦坂 徹:Anatolia news.(2009.2)「トルコ・ライス考」P.47-P.50

【参考記事】

*2 風俗散歩(紀伊大島):トルコの軍艦「エルトゥールル号」遭難慰霊碑(2010.8)

都城駅近くにある一見何の変哲もない旅館。

よく見ると、看板には温泉マークが書かれています。

建物脇に、昔の看板が置かれています。

建物は大きく、部屋数はかなり多いです。

西都城駅近くの通り。道路は綺麗に整備されています。

整備された道路に1軒だけ古い建物が残っています。1階には黄色の大看板のラーメン「まんちゃん」。

奥行のある建物です。

風情のある「まんちゃん」の店構え。

「千人間府」や遊女の墓への入口。お寺の脇の道を進みます。地元の方の話によると、鉱山の発展に伴い、この通りも賑わったそうです。

古びた木造旅館

旅館と書かれた看板が残されています。

逆方向から通りを見たところ。

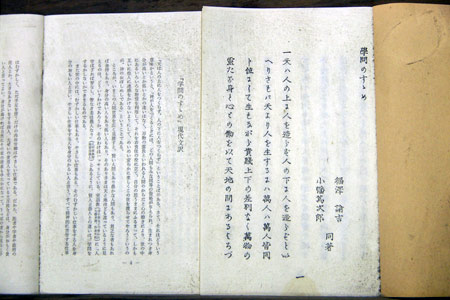

今回は、中津(大分県中津市)の町並みと風俗を散歩します。

中津といえば、1万円札でおなじみの福沢諭吉先生の生まれ故郷です。

中津駅には、福沢諭吉先生のコーナーがあります。

「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」

明治時代、「『からゆき』国恥論」が叫ばれていましたが、明治の先駆者の中には、「からゆき国益論」を唱えるものもいて、福沢諭吉もその中の一人でした。福沢諭吉は、「文明開化」のさなかに、『学問のすすめ』を著して人々の啓発を促しましたが、福沢諭吉のとらえた「文明」とは、国防論であり、弱肉強食のための技術でした。福沢諭吉は、明治29年1月の「時事新報」に「人民の移住と娼婦の出稼ぎ」という評論を書き、娼婦の海外への出稼ぎは日本の「経世上必要なる可」しと、真面目に説きました。*1

【参考文献】

*1 金一勉:日本女性哀史(現代史出版会,1980)P.211,P.234

反町公園の南側に、うなぎ屋の菊屋さんがあります。

西側は塀で囲まれています。

まるで、料亭のような佇まいです。

「『戦前の反町遊廓と大門通り』復元図」には、「菊屋(うなぎ)」と記載されていて、すぐ近くに反町遊廓の大門があったことになっています。大門をくぐると、道沿い左側に、鈴木楼、松吉楼、島崎楼、上総楼、右側に第二森谷楼、相川楼、石川楼、朝日楼と並んでいました。*1

【参考文献】

*1 岩田忠利:わが町の昔と今.3(「とうよこ沿線」編集室,2001)P.56 「『戦前の反町遊廓と大門通り』復元図」

反町公園の東隣の二ツ谷町の道路沿い。

銭湯の仲乃湯があります。

重厚さはありませんが、落ち着いた和風の佇まいです。

JR横須賀・東海道線の車窓からも見える煙突。

横浜駅西口の繁華街に鶴のマークの旅館があります。

石材と瓦でできている塀は日本的です。

入口付近。

工事用コーン。

今回は、三ノ輪~吉原(台東区)の町並みと風俗を散歩します。

三ノ輪の浄閑寺は、かつての吉原遊廓の近くにあって、遊女の遺体の「投げ込み寺」としても知られる寺です。

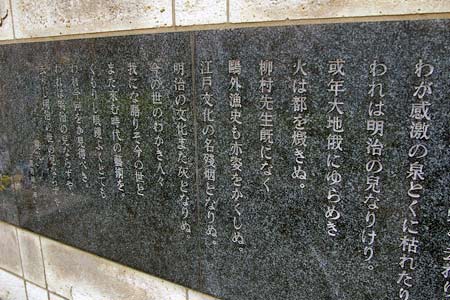

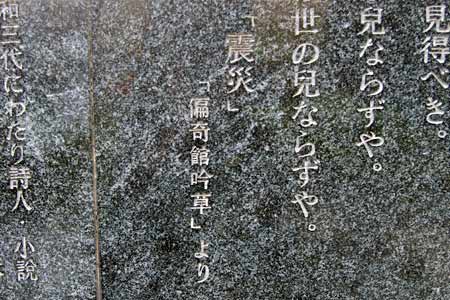

ここに永井荷風の詩碑があります。

これは「震災」と題した詩ですが、ここで震災というのは、大正12年9月1日の関東大震災のことです。死者9万9千500人、行方不明4万4千300人、母屋全壊12万8千戸、半壊12万6千500戸。そして消失がなんと44万7千100戸。地震の規模はマグニチュード7.9でした。*1

荷風の詩「震災」に、

或年大地震にゆらめき

火は都を焼きぬ

江戸文化の名残烟(けむり)となりぬ

明治の文化また灰となりぬ

とあるように、関東大震災で立ち上った火はみごとに江戸の都を焼き尽くしてしまいました。吉原は、すでに明治44年の「吉原大火で」江戸伝来の吉原の文化的残照は消滅していましたが、それでもなお、震災までの大正期は、まだわずかに江戸・明治の名残が漂っていましたが、それさえも無残に震災は奪い去りました。*1

その後、吉原は昭和20年の東京大空襲を経て、新しい「廓」として生まれ変わりました。

------永井荷風「震災」------

今の世の若きひとびと

われにな問ひそ今の世と

また来る時代の芸術を

われは明治の児ならずや

その文化 歴史となりて葬られし時

わが青春の夢もまた消えにけり

団菊はしおれて櫻癡は散りにき

一葉落ちて紅葉は枯れ

緑雨の声も亦耐えたりき

圓朝も去れり 紫朝も去れり

わが感激の泉 とくに枯れたり

われは明治の児なりけり

或年大地震にゆらめき

火は都を焼きぬ

柳村先生既になく

鴎外漁史も亦姿をかくしぬ

江戸文化の名残烟となりぬ

明治の文化また灰となりぬ

今の世のわかき人々

われにな語りそ今の世と

また来む次代の芸術を

くもりし眼鏡ふくとても

われ今何をか見得べき

われは明治の児ならずや

去りし明治の世の児ならずや

【参考文献】

*1 渡辺英綱:新編・新宿ゴールデン街(ふゅーじょんぷろだくと,2003)P.227-P.232

南千住6丁目の路地に、赤、青、白の三色看板の理髪店があります。

理髪店の入口。

美しい三色のタイル。

入口の上部に2本の円柱。こちらも三色です。

ジョイフル三ノ輪(三ノ輪橋商店街)に隣接して、銭湯の弁天湯がありあます。

道路に面した大きな看板。

銭湯の入口。午後1時から営業しています。

脱衣場には、立派な庭園があります。

大正時代、新開地と呼ばれた私娼街があった頃、娼婦たちは、午後3時頃になると新開地にある弁天湯へ出かけるのが日課でした。*1

【参考文献】

*1 三木克彦:北奇譚幻の銘酒屋街(三木克彦,2004)P.4

戦後の旅館(旅荘)ブームの中で、雨後のたけのこのように盛んに建てられた旅館の群れ。のちにその多くが、最新のホテルに改築されましたが、東京の下町に、和風の味を残して、いまも営む旅館があります。*1

旅館「夕月」は、昭和26年頃の浅草の火災保険特殊地図*2 にも記載されている当時のままの旅館です。

旅館「石水」。

この付近には、他に昭和28年開業の旅館「成駒屋」(2000年頃まで現存)がありました。*1

落ち着いた佇まいです。

【参考文献】

*1 双葉社:夢空間ファッションホテル名商・巨匠の物語(双葉社,1999)P.26

*2 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の浅草(武揚堂,2007)あの日の浅草(火災保険特殊地図)

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

台東区浅草1丁目1番1号。浅草の番地の原点とも言える場所に、電気ブランディで知られた神谷バーの建物があります。関東大震災のときも、東京大空襲のときもこのビルは同じ場所にあって、猛火で内部は焼き払われたものの外側だけは焼け残りました。*1

1階の神谷バーは、壁面や調度にクラシックな洋風をとどめ、独得のムードを残しています。2階は洋風レストラン、3階が割烹で、4階に事務所があります。*1

神谷バーの歴史は、そのまま庶民の町である浅草の近代百年の盛衰に深く組み込まれています。特に、商品の電気ブランディは、のちにブランディの「ディ」を略して「電気ブラン」として商標になりました。*1

電気ブラン(360ml)を購入。

【参考文献】

*1 神山圭介:浅草の百年(踏青社,1989)P.9-P.10

貝塚駅の東側の国道26号線沿い。

看板建築のラーメン屋さんがあります。

和風の建物の前面に大きな看板が立てられています。

ネオン管の装飾。

尼崎から出屋敷へ向かう通り。

旅館があります。

温泉マークの看板。昭和初期の「さかさくらげ(連込み旅館)」のようにも思われますが....

実際は、ごく普通の旅館です。

今回は、千日前(大阪市中央区)の町並みと風俗を散歩します。

道頓堀は原色のドハデ看板のオンパレードです。かつては、芝居小屋が並ぶ非日常のエンターテイメント・ゾーン。通行人の目を存分に楽しませてやろうという浪速の芝居っ気精神が現在に生きています。*1

動く看板の元祖、かに道楽道頓堀本店の巨大ガニ。

「つぼらや」の巨大フグ提灯。

昭和25年から道頓堀の栄枯盛衰を見てきた「くいだおれ太郎」。大阪のシンボル的存在です。くいだおれ太郎は口ベタなので、いつもフキダシで喋ってます。いちばんウケたのは平成4年の「わて泳げまへんねん」でした。昭和60年の阪神タイガース優勝のときの夜、興奮したファンの手によってカーネルサンダース人形が道頓堀川に投げ入れらるという事態が発生しました。平成4年は阪神タイガースが絶好調で10月になっても優勝争い中。そこで太郎は「わて泳げまへんねん」のフキダシで自身の危機を訴えました。*2

【参考文献】

*1 前田和男:市政研究(2004)P.78-P.81「なにわ路上観察紀行(3)心斎橋~難波界隈」

*2 くいだおれ太郎:くいだおれ太郎のつぶやき(マガジンハウス,2008)P.29-P.31

渋谷駅からほど近い旧東邦生命ビル(現渋谷クロスタワー)の一角は、1992年に死去したミュージシャンの尾崎豊さんが夕陽を眺めていたとの伝承があった場所です。*1

三回忌法要の際にモニュメント(歌碑)が建立されました。*1

この場所を訪れた証明とも記念とも言うべき「落書き」が残されています。この落書きは、あたかも風景の一部として溶け込んでいます。*1

落書きは床面にも書かれています。

【参考文献】

*1 倉石忠彦:渋谷をくらす(雄山閣,2010)P.101-P.107

道玄坂の中ほどに看板建築の商店の建物が残っています。

数棟ある建物には外壁崩落防止のネットがかけられています。

屋根裏に部屋をとって三階として利用できるようにしたマンサード屋根の構造をもつ建物もあります。マンサード屋根とは、下部の急勾配と上部の緩い勾配が組み合わさってひとつになった屋根で、「腰折屋根」ともいいます。フランスの建築家、F.マンサールの考案といわれています。*1

商店は営業していません。取り壊しの準備が始まっているようです。

【参考文献】

*1 初田亨:繁華街の近代(東京大学出版会,2004)P.236,P.272

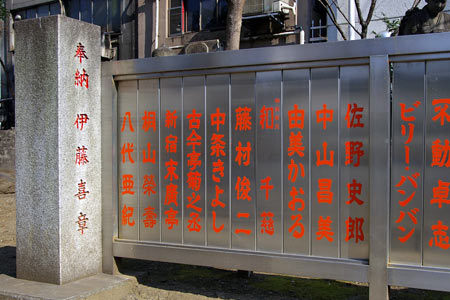

花園神社境内に、末社として芸能浅間神社が祭られています。これは、江戸時代より盛んになった富士山信仰の富士講が元になっていて、ミニチュアの富士山と浅間神社を祭りしていたものを現代の芸能の神様として位置づけたものです。*1

八代亜紀さん、由美かおるさん、など多くの芸能人の名前が見えます。

宇多田ヒカルさんの母親として知られる藤圭子さんの「圭子の夢は夜ひらく」の歌碑。

芸能浅間神社の社号標は、歌手の八代亜紀さんによって奉納されました。八代亜紀さんは、デビューの1973年より花園神社にヒット祈願に訪れ、1980年に「雨の慕情」が大ヒットしました。

【参考文献】

*1 長浜淳之介:荷風!Vol.9(日本文芸社,2006)P.21「花園神社物語」

新宿三丁目から歌舞伎町方面へ行く路地。

古い質屋があります。

入口のシャッター。

レトロなネオン管の「質」の看板。

国立市街の南東のはずれに、銭湯のはとの湯があります。建物の前は更地になっているので、道路から建物の全景が見えます。

「サウナ」「コインランドリー」と書かれた看板。上から裸電球で照らされるようになっています。

入口付近。

入口の下駄箱。休業日の前日には、「明日は休業」の札がかかります。

イーザト近くの路地裏。

水色に塗られた古い床屋「なかま理容室」があります。

壁面には木材も使われています。

柱部分にお馴染みの赤と青と白の縞模様のマーク。

うるま市の北側に、海兵隊基地のキャンプコートニーがあります。(写真右側)。

キャンプコートニーは、沖縄戦で戦死し、最高級の栄誉勲章を受けたコートニー少佐の名を基地名にとっています。*1

正門の前にコンクリート製の小さな建物が数軒並んでいます。

店名の「コートニー」の右側にうっすらと「BARBER」と書かれています。米兵向けの理容室だったようです。

現在は物置として使われているようです。

【参考文献】

*1 新崎盛暉、他:観光コースでない沖縄-第4版(高文研,2008)P.160

コザ十字路近くのバス停「安慶田(あげだ)」から路地を入ったところに、銭湯の中乃湯があります。中乃湯は、町田忍さんの「銭湯遺産」*1 の中で「全国選りすぐりの銭湯10選」に選ばれた名銭湯です。

入口にフロント形式の番台がありますが、その前にベッチがあって、近所の方と思われるおばさんたちが数名、ベンチに座って楽しそうに会話をしています。その前を通りすぎて入口に入ろうとすると、実はそのおばさんの一人が中乃湯のおかみさんだということが解りました。

中乃湯の創業は昭和35年頃です。沖縄の銭湯のすべてがそうであるように、脱衣場と浴室が同一空間にあるという本土にはない様式です。*1

「銭湯遺産」には、おかみさん自らが白セメントで補修したという真っ白な小判形の湯船の写真が掲載されていて、町田忍さんは、「沖縄の美しい海を表現するアート作品のよう」*1 とたたえていますが、現在はリニューアルされてタイルの湯船になっています。

カゴ類はなく、服は直接棚に入れます。*1

カランは家庭用のものを使用し、Y字形のゴムホースは、常連客の手作りです。*1

【参考文献】

*1 町田忍:銭湯遺産(戎光祥出版,2008)P.38-P.40

コザのゲート通りとBC通りの間には、数年前まで保健所があって、現在も保健所通りと呼ばれています。

旧保健所の近くを北西へ折れると、古いカラオケハウスがあります。

カラオケハウスの2階は旅館になっています。

2階部分。

ゲート通りの商店街に1960年から続く洋品店があります。

ショーウィンドウには派手なランジェリーが陳列されています。

セクシーランジェリーがディプレイされています。

ショーウィンドウの奥に鏡が置かれているので、背面のTバックの部分がよく見えます。

コザ十字路近くに、古いビジネスホテルがあります。

ホテルナポリ。

入口は赤瓦でデザインされています。

現在は、休業しているようです。

コザ十字路近くの美越通り沿いに、レトロな理容室があります。

古い木造の建物です。

すぐ近くにもう1軒、理容室があります。富士山のイラストが印象的です。

年季の入った入口のドア。

屋富祖大通りの東側。

レトロな理容室「東京理容館」があります。

建物の側面。パンチパーマ、ニグロ、アイパー...。

建物の全景。

那覇港に近い東町に料理店の「山海」があります。

沖縄ではもう数少ない貴重な山羊料理の専門店です。*1

ヤギは、非常に生殖欲の強い動物として知られています。このことが世の男性諸君からヤギ肉は精力剤として評価されている理由です。フィリピン、ベトナム、インドネシア、インド、韓国などの国々でも同様な評価を受けています。特にベトナムでは「ヤギ」と「スケベ」は同じ「Con de」(コンゼー)と表記・発音します。面白いことに沖縄では泡盛にハブをつけたハブ酒があるように、ベトナムではヤギの睾丸を焼酎に漬けた睾丸酒があります。*2

有名人も数多く訪れている名店で、高円宮様ご一家も訪れています。店内にご一家の写真が飾られています。

ここの名物はヤギ玉(山羊の睾丸の刺身)です。始め、1人前を注文しようとしましたが、お店のおばさんから、「1人前食べると精力つきすぎます。鼻血出ますからやめといた方がいいです。」とアドバイスされ、特別に、ヤギ刺し半人前とヤギ玉半人前の刺身盛り合わせを作ってくれました。

これと、ヤギの血を固めて短冊に切ったものとヤギのいろいろな部位の肉や内臓、野菜を具にした炒め物「チーイリチャー」と泡盛を注文しました。

血の固まりは、やわらかい厚切りハムのようで、大変美味しいです。にんにくがきいていて、精力がつきそうな感じです。ヤギ刺しは、皮付きのものとそうでないものの2種類があって、皮付きの方があっさりしている感じです。

さて、いよいよヤギ玉ですが、こちらはコリコリとした食感で、あわびをやわらかくしたような感じですが、さすがに、少しヤギ臭いです。まるで自分の睾丸が食べられているような気分になり、思わず股間をおさえました。(写真の丸い6個にスライスされたものがヤギ玉です。)

【参考文献】

*1 カベルナリア吉田:沖縄ディープインパクト食堂(アスペクト,2010)P.16-P.21

*2 平川宗隆:沖縄でなぜヤギが愛されるのか(ボーダーインク,2009)P.12-P.13

沖縄は、コンクリート製の住宅が普及しています。

コンクリート住宅のバルコニー部分に使用されている穴あきブロック(花ブロック)は、沖縄では日常的な風景ですが、古い建物の場合は、ブロック塀の穴あきブロックと同一のものが使用されています。

穴あきブロックは、”三つ山”などシンプルなデザインのものが好まれているようです。穴あきブロックは上下反転させて3段に配置されています。

階段部分の穴あきブロック。

新地内のこの付近には、栄橋遊廓の事務所がありました。*1

かつての栄橋遊廓の事務所があったあたりに、古い旅館があります。

周囲は近代的なビルに建て代わっている中で、この旅館は昔のままです。

艶っぽい窓です。

【参考文献】

*1 今井清治郎:堺市實測地圖 訂正3版(文岳堂編輯部,1912)

かつて遊廓があった新地は、現在は住宅街となっていてその面影はありません。

レトロな旅館があります。

このあたりには、龍神遊廓の事務所がありました。*1

玄関は、美しい水色のタイルで装飾されています。

「いずみ荘」の看板。

【参考文献】

*1 今井清治郎:堺市實測地圖 訂正3版(文岳堂編輯部,1912)

岐阜市日ノ本町に銭湯のイトシン湯があります。鉄筋コンクリートの建物です。

1階は駐車場になっていて、この階段を登った2階が銭湯です。肌にやさしい「軟水風呂」です。

浴場入口の看板。

脱衣場は広々としています。

新橋と言えば、ガード下です。

居酒屋が建ち並ぶガード下に理容室があります。時が止まったような昭和のたたずまいです。

「バーバーホマレ」は、1953年開業。店主の加藤寿賀さんの“顔剃り”は、かつての花柳界で鍛えられた職人技でした。15歳から94歳まで働き続けた寿賀さんの人生は、テレビ番組で紹介され、「94歳女性理容師の遺言 なぜ、はたらくのか」と題する本も出版もされました。*1

2階は居住空間になっています。加藤寿賀さんは、ここで二人の娘を育てあげ、仕事で疲れた体を休めました。

【参考文献】

*1 加藤寿賀:なぜ、はたらくのか(主婦の友社,2010)P.8-P.46

東武線竹ノ塚駅の北東、伊興4丁目に、銭湯の「しのぶ湯」があります。

破風造りの立派な建物です。

入口に、ラドン発生機がど~んと置かれています。

待合室に入ると「見返り美人」がお出迎えです。