調布の隣駅の京王多摩川駅から5分ほど歩くと多摩川に出ます。広い河川敷は、野球やサイクリングをする人々の憩いの場となっています。

多摩川沿いに京王閣輪場があります。

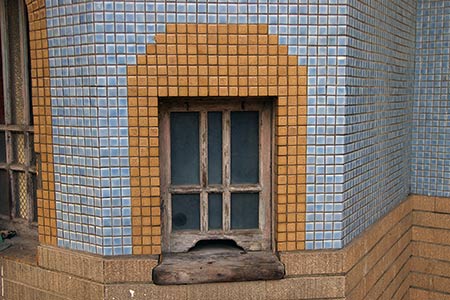

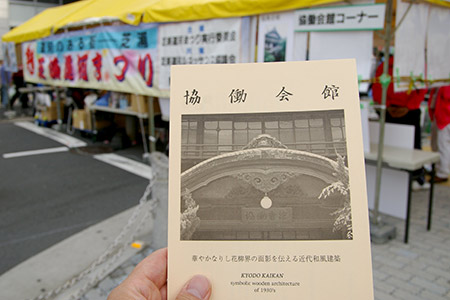

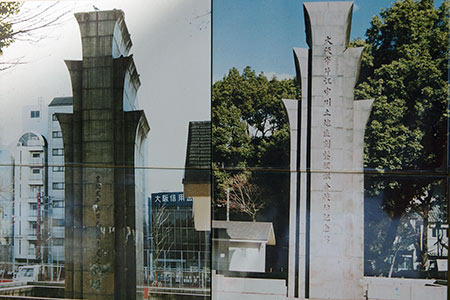

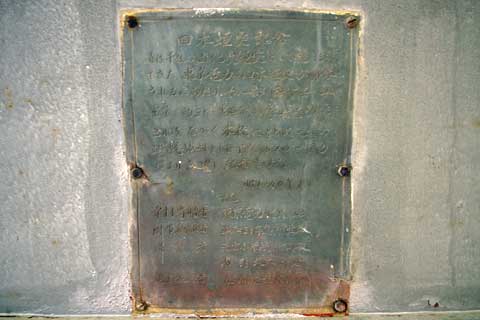

この場所には、戦前は東京近郊最大の規模を誇っていたレジャーランド「京王閣」がありました。*1

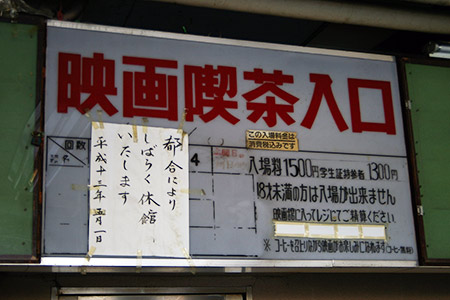

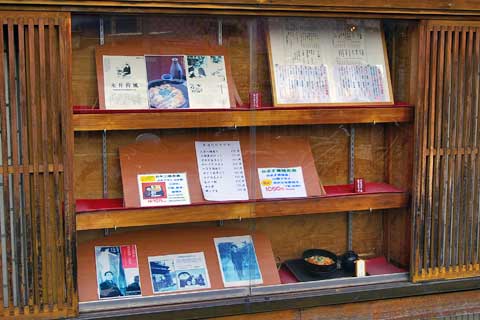

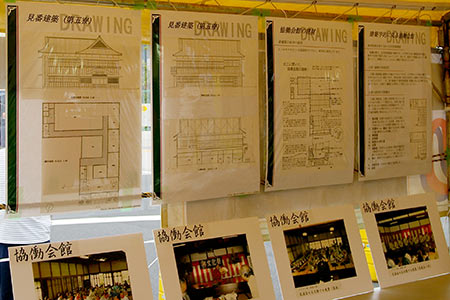

京王閣は、鉄筋コンクリート3階建ての近代建築で、大浴室、音楽室、美容室、喫茶室、大食堂、ビリヤード場などがありました。*2

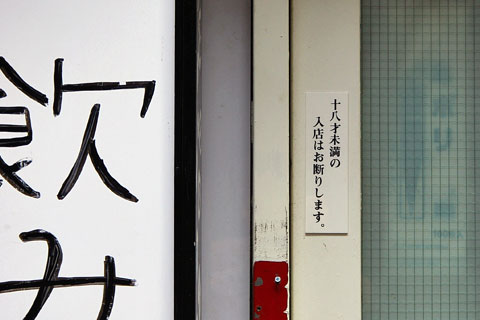

また、終戦直後、京王閣には、「京王閣ニューキャッスル」とう名の占領軍向けの慰安施設が作られました。*3

洋風建築の京王閣はダンスホールをひらき、慰安婦の他に、専属のダンサーをおいていました。ダンサーが兵隊を興奮させておいて、その兵隊を2階のベットルームで待つ慰安婦のもとへ送り込む巧妙な分業組織でした。もともと家族づれであそびに行く京王閣は、戦争中子どもが疎開したたため、遊休施設になっていたのでした。*4

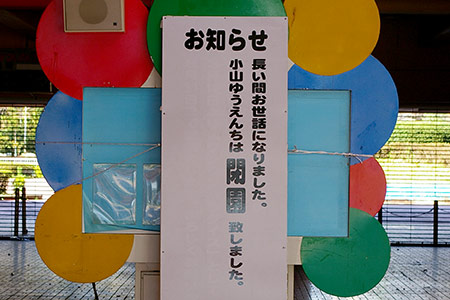

昭和の初年代から十年代にかけて、想像をこえた“旅行ブーム”の時代があり、その一つに“川遊び”“舟遊び”がありました。車のない時代、人々は二子多摩川から京王多摩川まで、京王多摩川から登戸まで、とういうように新緑の中を、あるいは涼をもとめて歩きました。*2

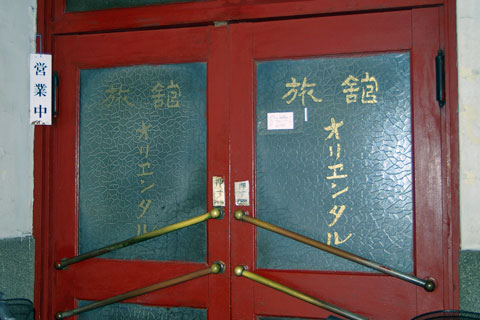

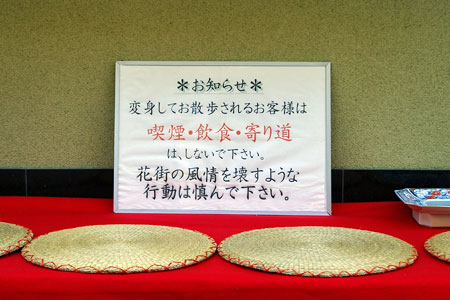

二子多摩川周辺、京王多摩川周辺、登戸周辺には、和風旅館が軒を並べていました。つげ義春は、「無能の人」において、「ひと昔前まではお花見、舟遊びが盛んだった所でうなぎもとれたんですよ。」「その宿屋や料亭が今では連れ込み宿に転業しているわけですな。」という会話を記し、土手ぎわのあやしげな旅館を描いています。*5

【参考URL】

*1 京王グループホームページ

【参考文献】

*2 松川二郎:日がへりの行楽(金正堂,1930)P,110-P.111

*3 聞き書き集編集委員会: 調布の里ものがたり(調布市生活文化部女性課,1999)P.71-P.86

*4 神埼清:決定版・神埼レポート 売春(現代史出版会,1974)P.141-P.142

*5 高野慎三:つげ義春を旅する(ちくま書房,2001)P.262-P.267