日本橋本町四丁目は、かつての町並みや雰囲気が残るエリアです。

中でも「理髪久保田」は、昭和5年築の看板建築です。

モダンなデザインです。

現在も営業中です。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

日本橋本町四丁目は、かつての町並みや雰囲気が残るエリアです。

中でも「理髪久保田」は、昭和5年築の看板建築です。

モダンなデザインです。

現在も営業中です。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

東京駅前はオフィスビルが林立するビジネス街ですが、雀荘が密集しているエリアでもあります。

昭和の雰囲気そのままの「麻雀クラブ富士」。

昭和25年頃は「パチンコ富士」でした。*1

玄関部分。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

八丁堀二丁目に、雀荘の建物があります。水色の建物が幻想的です。

入口付近。

玄関の部分もモダンです。

建物脇の路地もいい雰囲気です。

今回は、宝町~八丁堀(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

八重洲通りと中央通りの交差点(日本橋と京橋の中間)には、「中橋」がかかっていました。中橋は、江戸歌舞伎発祥の地とされています。これを記念して京橋に「江戸歌舞伎発祥の地」の碑が建てられてあります。*1

寛永元年(1624年)、猿若中村勘三郎がこの地に「中村座」の芝居櫓をあげ、ここが江戸歌舞伎発祥の地となりました。

中橋の歌舞伎は、慶長期(1596年~1615年)は遊女歌舞伎で、派手に売笑していました。*2

その後、猿若座は、江戸城に近いという理由から今の人形町に移転しました。*3

*1 金山正好,金山るみ:中央区史跡散歩(学生社,1993)P.110

*2 石崎芳男:元吉原考(近代文芸社,1994)P.64-P.65

*3 足立直郎:歌舞伎劇場女形風俗細見(展望社,1976)P.32-P.33

有楽町で書き落としてならないのは、すし屋横丁(通称:スシ横)です。現在の交通会館と新幹線の間には、「ヤミ市」の名残として、二階建てのすし屋横丁が昭和30年代まで残っていました。「スシ横」は、近隣のサラリーマンの手軽な安息所として人気を集めましたが、建物は年とともに老朽化し、汲み取り式の共同便所は異臭を放っていました。東京オリンピック開催を控えた時期、新幹線を日本の技術の粋として世界に紹介しようということになり、「スシ横」の撤去を断行するため、「東京交通会館」の設立が決定されました。*1

当時、すし屋横丁には、「ミルクワンタン」という店があって、店名にもなっているミルクワンタは、ワンタンの汁が牛乳で、モツの煮込みが入れてあるというものでした。カウンターには、油虫がはってて、床にはニワトリの足だの首だの落ちていましたが、味は最高でした。*2

現在の「ミルクワンタン」は、東海道線ガード下に移転しています。1968年、すし屋横丁の立ち退きの際、民間会社の倉庫だった物件が売りに出されると聞きつけて、主人の藤波さんは、金額よりは有楽町かいわいにあるかないかが問題だと考え、飛びつきました。*2

「ミルクワンタン」と赤い文字で書かれた看板。

ミルクワンタンは、若いころシベリアを放浪した藤波さんが、ボルシチにヒントをえて創作した料理で、和風スタミナ・シチューと考えればよく、胃にもなじみやすく、二日酔いにも効く、と評判をよびました。*2

【参考文献】

*1 木村毅:有楽町今と昔(東京交通会館,1980)P.271-P.272

*2 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.109,P.122-P.126

京成電鉄の中山駅から中山法華経寺までの参道が続いています。普通の商店街のような雰囲気で風情があります。

参道から東側の路地に、銭湯の国見湯があります。建物は場所柄、お寺のような重厚な建物です。

入口付近。脱衣場、浴場とも普通の銭湯よりはひとまわり広い立派な銭湯です。

建物を側面から見ると、その大きさを実感できます。

下総中山は銭湯密集地域です。駅周辺だけでも、松竹湯、国見湯、桔梗湯、寿湯、滝の湯、栄浴場など6軒あります。

駅近くにある松竹湯。

周囲はビルに囲まれています。

脱衣場はやや狭いですが、大きな鏡があるので広く感じます。サウナは無料です。

歌舞伎町公園の隣に、喫茶店「王城」だった建物があります。

戦後の復興が生んだ1950年代の都市文化と言えば、ロックンロールに代表される明るいアメリカのイメージが強いのですが、喫茶店については、ヨーロッパのイメージが強い傾向があります。*1

外観は、ヨ-ロッパの城や山小屋のイメージを表現していて、建物は、塔のようなデザインがされ、ステンドグラスも使われていました。*1

現在は、カラオケボックス店として営業中です。

【参考文献】

*1 陣内秀信,法政大学・東京のまち研究会:江戸東京のみかた調べかた(鹿島出版会,1989)P.181-P.184

西早稲田2丁目。早稲田通りを南側に入った路地。

木々に囲まれたこの一画は、閑静な住宅になっています。

下宿屋の「渡辺館」。

今では少なくなった賄い付きの下宿です。

早稲田大学演劇博物館は、英文学者の坪内逍遥の業績を記念して建てられた日本で唯一の演劇博物館です。*1

民俗芸能展示室(2階)。

近代展示室(3階)には、ストリップの展示もあります。(下の写真は、館内で発売(¥500.-)されている「演劇博物館」の冊子*1 のP.15)

ストリップをも芸能の一分野と認定し、歴史的資料を展示しているのは、さすが演劇博物館です。案内板のストリップという片仮名の下には、Burlesque(バーレスク)と英語が記されていて、学術研究としての対面を保っています。日本初のストリップは、1947年に帝都座五階劇場で上演されました。*2

同年に上演された「女の学校」というタイトルのストリップのポスターが常設展示されています。

森繁久彌さんの企画展示が行われていて、コミックオペラ「モルガンお雪」のポスターなどが展示されています。

【参考文献】

*1 早稲田大学演劇博物館:早稲田大学坪内博士記念演劇博物館(早稲田大学演劇博物館,2001)P.4,P.14-P.15,P.20-P.21

*2 荒俣宏:万博とストリップ(集英社,2000)P.14-P.17

昭和48年(1973年)に大ヒットした南こうせつとかぐや姫の名曲「神田川」は、”四畳半フォーク”の代表曲で、これまでのメッセージ・フォークにはっきり別れを告げた曲でした。哀愁をおびたバイオリンの音をともないながらの「ただあなたの優しさが怖かった...」というくだりが、同棲生活のあやうさをよくあらわしていました。*1

「神田川」の歌詞は、作詞をした喜多条忠さんの自らの学生時代の体験に基づくものです。喜多条忠さんは、2年生になると新入生のみち子さんと知り合い、神田川沿いの3畳一間のアパートで同棲するようになりました。写真の左側の5階建ての建物のあたりが同棲していた「神田川」のアパート跡です。*2

「神田川」の歌詞の最後「若かったあの頃、何もこわくなかった」と書き上げるまでわずか15分しかかからなかったといいます。当時、大学は、ベトナム反戦運動と授業料値上げ・管理反対闘争で揺れていて、喜多条忠さんもヘルメットをかぶり学生運動に加わり、機動隊とぶつかり、殴られたり催涙弾を浴びました。しかし、若い喜多条さんに失うものはなく、何も恐くありませんでした。「逆に恐いのは何か」と考えました。泥だらけになって、みち子さんが待つ部屋に帰ると、いつもと変わらず台所でカレーを作っている彼女の背中が見え、「俺はこういう日常にいつか埋没するのだろうか。俺にとって恐いのは、彼女の変わらぬ優しさかもしれない。」と考えました。そして、日本の自由詩の歴史上もっとも有名で、悲しく、せつない詩句が、このとき誕生しました。--ただあなたのやさしさがこわかった。*2*3

昭和49年(1974年)に公開された映画「神田川」は、この名曲「神田川」が原案となっています。大学生の誠のアパートがあったロケ地跡の石段は当時とほとんど変わっていません。*2

「神田川」の歌詞に登場する横丁の風呂屋のモデルは、西早稲田にあった「安兵衛湯」と言われています。*3

現在はマンションになっています。*4

【参考文献】

*1 世相風俗観察会:代世相風俗史年表1945→2008(河出書房新社,2009)P.195

*2 本橋信宏:60年代郷愁の東京(主婦の友社,2010)P.53-P.72

*3 テリー伊藤:歌謡Gメンあのヒット曲の舞台はここだ!(宝島社,2005)P.19

*4 新宿区住宅地図(1990)P.17

さかえ通りに、昭和を感じさせる美容室の建物があります。

古い看板が連なっています。

2階はアパートになっていて、1階の美容室の隣がアパートの入口です。

1階の右側半分は、タイ料理の店になっています。

千駄ヶ谷の鳩の森神社近くに、千駄ヶ谷が旅館街だった頃に営業していたと思われる旅館の看板があります。

1959年の住宅地図*1 を見ると、旅館「喜鶴(きかく)」と記されています。

現在は、営業していません。

看板は、「旅館」でしたが、その後「ホテル」として営業していたようです。

現在は、周囲に旅館街の面影はありません。

【参考文献】

*1 住宅協会:渋谷区東部(住宅協会,1959)P.4

千駄ヶ谷の東京能楽堂の南側に銭湯の鶴の湯があります。

玄関付近。黄緑色のタイルがアクセントになっています。

美しい黒板塀が銭湯の東側を囲っています。

おなじみの温泉マーク。国土地理院の地形図の温泉記号で使用されているマークですが、銭湯でも定番です。

温泉マークは本来、地図のうえで、ここに温泉がありますよと示すためのマークですが、戦後、温泉マークが温泉以外の風俗営業施設に利用された時代がありました。温泉マークがくらげを逆さまにしたような形をしていることから「さかさくらげ」という隠語が発生し、「温泉マーク」「さかさくらげ」というと、当時の連れ込み旅館だと認識されていました。*1

【参考文献】

*1 金益見:ラブホテル進化論(文藝春秋,2008)P.10

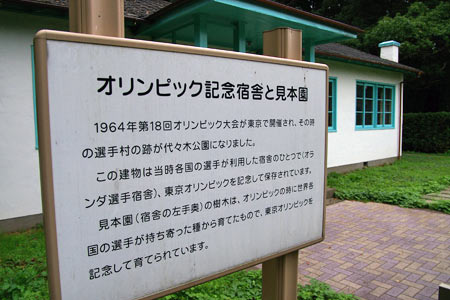

代々木公園に、東京オリンピック開催を記念した掲示があります。

アーチの奥に東京オリンピック記念宿舎があります。

この建物は、東京オリンピックのときにオランダの選手団宿舎として使用された建物です。木立にたたずむ姿は軽井沢を思わせます。*1

1964年、第18回オリンピック大会が東京で開催されましたが、そのときの選手村の跡が代々木公園になりました。

【参考文献】

*1 本橋信宏:60年代郷愁の東京(主婦の友社,2010)P.5-P.8

1964年の東京オリンピック開催後、日本の未来をいちばん鮮明に見ることができたのが原宿でした。戦後、次々に現れた「族」のうち、最新の種族として「原宿族」という言葉が聞かれ始めたのもこの頃でした。彼らは、スポーツカーや改造車、あるいはオートバイを連ねて表参道をわが物顔に走り回りました。*1

この原宿族は1967年頃に去り、原宿は、新宿の影に隠れて足踏み状態が続きました。ヒッピーファッションやミニスカートの流行の後、次に原宿に現れた「族」は暴走族でしたが、この頃既に銀座や新宿で始まっていた歩行者天国を導入により、暴走族は締め出されました。その歩行者天国に、今度は目立ちたがり屋のロックンローラー(ローラー)が1977年にフィフティーズファッション(男はリーゼントにTシャツ、女はポニーテールにサーキュラー風のスカート)で登場し、ツイストやジルバを踊りはじめました。*2

現在も、日曜日になると、ロックンローラーが代々木公園入口付近で踊っています。

踊るとスカートが大きく広がります。

ローラーの次には、「竹の子族」が登場(1979年)しました。竹の子族の特色は、「ブティック竹の子」の派手な衣装を着て、ラジカセの曲に合わせて独特の竹の子踊りを踊ったことでした。*2

【参考文献】

*1 エドワード・サイデンステッカー,他:立ちあがる東京(早川書房,1992)P.202-P.204

*2 馬淵公介:「族」たちの戦後史(三省堂,1989)P.243-P.246

ブティックが密集する竹下通りは、若者で賑わっています。

真っ赤な店構えがよく目立つ「ブテッィク竹の子」。

この店の衣装(ハーレムスーツ)をユニホームのように着ていた「竹の子族」は、一世を風靡しました。ブームが終わった後も、日本をモチーフにしたオリジナルファッションを提案。いまも根強いファンを持っています。*1*2

現在の竹下通りは、下着ショップの多さが際立っています。

路上に立つ派手なマネキン。

【参考文献】

*1 加藤明,他:原宿物語(草思社,1986)P.224

*2 馬淵公介:「族」たちの戦後史(三省堂,1989)P.249

旧花街の東側に理髪店だった古い建物があります。

当時のままの状態で残されています。

入口には、斜め取っ手のドアがあって、美容室らしいモダンなデザインです。

サインポール。

今回は、白山(東京都文京区)の町並みと風俗を散歩します。

都営三田線春日駅の小石川方面口からでると白山通りがほぼ南北に走っています。しばらく北上すると右側に興陽社ビル(1階は紳士服コナカが出店)があります。

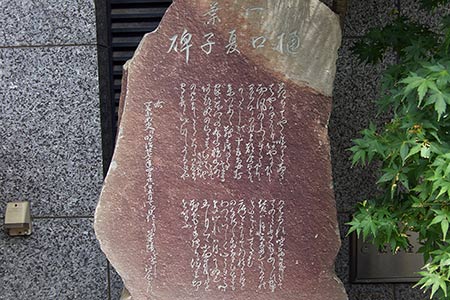

ビル前の右手に「一葉 樋口夏子碑」がたっています。

一葉の終いの住まいは、この碑の後方で、文京区円山福山町四番地にありました。*1

この文学碑は、樋口一葉の明治27年4月28日、5月1日の日記より筆跡を写して記念としたもので、昭和27年9月7日に建てられました(案内板より)。

碑の下には、「一葉のパンフレット、ご希望の方ご自由にお取りください。」と書かれた立て札があります。箱の中をあけてみると、興陽社が作成したパンフレット*1 があります。

大工町のソープランド街に、かつてのソープランド「クイーン・シャトー」の廃墟があります。

敷地面積600坪という都内では考えられない規模です。建物は5階建てと巨大でありながら、客室は16(1フロアあたり4室)と少なく、1部屋の広さは20畳近くありました。*1*2

「クイーン・シャトー」がオープンしたのは、1980年の9月(当時は「トルコ風呂」と呼ばれていた時代です)。総工費8億円(当時)をかけた外観、内装の豪華さは、他に類をみないものでした。待合室は4つあって、3つはこれからプレーするお客様用、1つはプレー後に休憩するお客様用でした。エレベータは行きと帰りの2基。エレベータの中にはソファーが一つ置いてありました。*3

お城のような建物の中央のトランプのクイーンの絵が描かれていて、一層豪華さをかもしだしています。

1,2階はふき抜けになっていて、8千万円もする黄金のシャンデリアが天井からぶらさがっていて、その下には噴水がありました。*3

建物へは立ち入り禁止です。

【参考文献】

*1 酒井竜次:ニッポンの廃墟(インディヴィジョン,2007)P.130

*2 中田薫:廃墟探訪(二見書房,2002)P.88

*3 ミリオン出版:全国高級トルコ・ガイド(1981,ミリオン出版)口絵,P.160-P.161

柴又駅近くの踏み切りの脇にコインランドリーがあります。

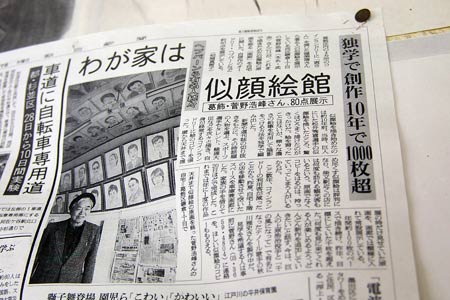

一見なんの変哲もないコインランドリーですが、実は、ここは似顔絵ランドリーです。壁と天井に似顔絵がびっしりと貼られています。

たいていは一人1枚ですが、寅さんの似顔絵は数枚あります。

新聞でも紹介されました。

柴又駅近くのレトロな看板建築の酒屋さん(現在は自販機)の向こうに、煙突が見えます。

銭湯の北野浴場です。

存在感の煙突。

現在は、コインランドリーとして営業中です。

「男はつらいよ」の撮影にも使われた団子屋の「とらや」に裏手に、数年前までソープランドがありました。音楽家の戸塚省三さんの著書「東京路地裏観光」によると、ここには、「特殊浴場ソープランド『柴又キング』入口」と書かれた看板がありました。*1

ソープランドが普通の住宅の中にポツンと一軒だけ建っていて、田舎の湯治場のような雰囲気の建物でした。*1

「入口を入ると左手に洗濯機が置かれた物置みたいな部屋があって、その脇の通用口のような通路を通り抜けると、昭和三十年代の喫茶店で流行ったようなオレンジ色のアクリル扉が半開きになっていてそこが待合室だった。*1」と戸塚省三さんは当時の様子を語っています。

当時の名残と思われるプレートが残っていました。

【参考文献】

*1 戸塚省三:東京路地裏観光(二玄社,1996)P.235-P.239

松阪市愛宕町に小津安二郎青春館があります。映画監督の小津安二郎さんは、9歳から19歳までの思春期を松阪で過ごしました。

当時、花街として賑わった愛宕町で遊んだ経験は、小津さんの人生に大きな影響を与えました。*1

小津安二郎青春館は、生誕100年を記念して松阪市が開設したものです。

館内には、小津安二郎さんに関する展示があります。

代表作の「東京物語」

【参考資料】

*1 小津安二郎青春館の展示資料

麻吉(あさきち)旅館は、古市で現在も営業する昔ながらの唯一の旅館です。*1

当時、ここは麻吉料理店といって明治初年において第一級の料亭で、置いている芸者は20人あまりもいました。芸者はみな美人で、ここでの芸者は他の店にはでないほど麻吉は全盛をきわめました。*1

旅館は崖の上にたっていて、石段を下ると旅館の建物の裏側へ降りることができます。

崖下の伊勢自動車道から見た麻吉旅館。

【参考文献】

*1 中村菊男:伊勢志摩歴史紀行(秋田書店,1975)P.126,P.134

新宮市春日に新宮出身の小説家の中上健次さんの生家跡の案内板があります。*1*2

中上健二さんの代表作のほとんどは、故郷の新宮を中心に、熊野・紀州の風土を背景としたもので、浮島遊廓や女郎などの題材も頻繁に登場します。

小説「千年の愉楽」に登場する「天地の辻」。*1

写真の建物(新宮市人権教育センター)には、中上健二さんの展示があります。

小説「枯木灘」「奇蹟」、「地の果て 至上の時」で登場する「新地」と呼ばれた歓楽街があったあたり。*1

【参考文献】

*1 和賀正樹:熊野・被差別ブルース(現代書館,2010)P.12,P.74,P.132

*2 上原善広:日本の路地を旅する(文藝春秋,2009)P.12

今回は、白浜(和歌山県西牟婁郡白浜町)の町並みと風俗を散歩します。

白浜温泉は、和歌山県の南西に位置する近畿で最も有名な温泉で、海水浴場もあります。

「魚政」(写真手前)は、昭和初期から続く老舗で、当時、浜通りには、「中村屋」「魚政」「大野屋」「温泉堂」「アシベ料亭」と商店が並んでいました。*1

現在は、温泉旅館とスナックが混在する町並みになっています。

白浜館は、白浜の開発が行われた大正時代からの歴史を誇り、美しい白良浜と大量の温泉にめぐまれ温泉地でした。しかし、何もない温泉地のただ1軒の旅館ではなんのメリットもないことから、田辺新地の置屋に依頼し、客が入ったとき、巡航船で芸妓を送ってもらうようになりました。しかし、これでは長続きせず、大正13年に検番を建て、1週間交代で数名の芸妓をここに宿泊させることにしました。これが白浜検番のはじまりで、昭和に入り、白浜新地が開発されることになりました。*2

【参考文献】

*1 白浜町誌編纂委員会:町のあゆみ 白浜町誌紀要. no.4 (白浜町誌編纂委員会,1981)口絵A

*2 白浜町誌編さん委員会:白浜町誌.本編下巻1(白浜町,1984)P.340

紀伊田辺は、古くから栄えた町だけに、昔のままの建物が多く残ります。駅周辺は地方都市らしく賑わう町ですが、奥へ踏み込むと情緒ある町並みがひろがります。

田辺新地は、大正6年、周囲に散在していた置屋や移転集合することによって出来上がりました。*1

田辺新地のゲートのところに古い建物があります。

1階はタバコ屋さんになっています。

タイル張りの壁が何ともレトロモダンです。

【参考文献】

*1 田辺商工会議所:熊野検定(田辺商工会議所,2009)P.81

大久保駅近くの住宅地街に、一軒の旅館があります。

風情のあるネオン管です。「旅荘」という呼び方も味わいがあります。

落ち着いた雰囲気の外観。

和風の玄関の装飾。

彦左小路裏の通り。

レトロな旅館が2軒建ち並んでいます。

玄関のタイルの円柱。

入口には、「いらっしゃいませ」の看板。

新井薬師近く(上高田二丁目)の住宅街。

銭湯の花園湯があります。

コインランドリーとして営業中です。廃業してしまったのでしょうか。

裏側へ回ってみると、解体された煙突が見えました。

東武東上線朝霞台駅(JR北朝霞駅)近くの三原2丁目の住宅街に、銭湯の「志木浴場」があります。

銭湯では珍しい男女別々の入口。

女湯入口。

脱衣場にはテレビゲームがあって、ゆっくりくつろげます。

木辻のスーパーの「ビッグナラ」のゲートの近くに、書店があります。

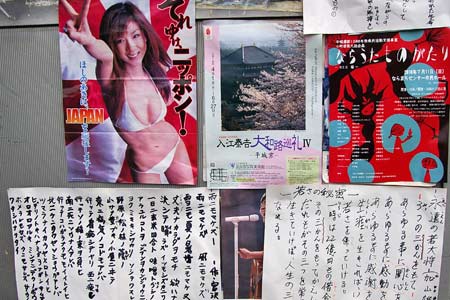

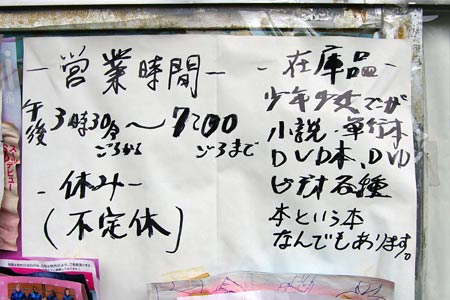

店の壁面は、多数の貼紙で埋め尽くされています。

ほしのあきのポスター。その下に、「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」の宮沢賢治の詩、加山雄三さんの三つの「かん」の話など。

DVD、ビデオ、何でもあります。

木辻遊廓跡に銭湯の扇湯があります。

窓の部分にも「扇湯」と書かれています。

風格のある煙突です。

レトロな雰囲気の玄関。

大和西大寺から一駅隣の菖蒲池駅の北側に、大正15年あやめ池遊園地が開園しました。大軌(現在の近鉄)が線路買収時に購入した土地を利用したもので、現在の東京ディズニーランドの敷地よりも広大でした。(約50万㎡)*1*2

開園当初の遊園地は、上池と下池の周辺に娯楽施設がつくられました。子どもの汽車、魔法の島、ウォーターシュート、野外劇場などはその代表的なものでしたが、平成16年、惜しまれながら閉園しました。*1

現在の上池周辺。現在、再開発中です。

昭和4年、あやめ池遊園地の拡張計画の一環として、遊園地の南側にあやめ池温泉が開業しました。男女大浴場のほか、娯楽室、小劇場、食堂がありました。あやめ池温泉は、昭和32年頃に廃業し、その後大阪松竹歌劇団(OSK)の学校となり、現在はマンションになっています。*1

*1 奈良市今昔写真集(樹林舎,2008)P.53-P.54

*2 奈良女子大学文学部なら学プロジェクト:大学的奈良ガイド(昭和堂,2009)P.241-P.243

大峯山の登山口にあたる下市は、かつては吉野郡最大の商都でした。下市市街から洞川方面へ向かう国道309号線を20分ほど歩くと、川沿いに、銭湯の「日の出湯」が見えてきます。

現在の建物は、昭和元年に建てられたもので、玄関周辺のモダンな意匠が目を引きます。*1

残念ながら、この日は臨時休業でした。

日の出湯の前の橋から川辺の町並み。

【参考文献】

*1 松本康治:関西のレトロ銭湯(戎光祥出版,2009)P.88-P.89

洞川温泉は、大峯山(山上ヶ岳)の西麓の標高820mの山間小盆地で、修験道龍泉寺の門前町として発達してきました。*1

江戸時代末期には大規模な旅館が建てられ、沿道に並ぶ旅館には「精進落とし」の客を相手とする遊女などもいて夜遅くまで賑わいました。*1

これは、女人禁制での性の抑圧に耐え、それを乗り越えた修行者たちの一夜妻となることにより、女性もその力にあやかれることであり、洞川にはその名残の遊女宿がありました。修行者との交わりは、豊かな山の力を身体に取り込む営為がありましたが、近代には売春や婚外交渉と見なされ、悲劇も生じました。*2

現在は、温泉街として賑わっています。

旅館街の中心部の本町には、江戸期に存続した花屋徳兵衛の子孫が経営すると思われる花徳旅館があります。*1

洞川の西側に位置するの南ノ町の商家。

【参考文献】

*1 浅香勝輔:歴史がつくった景観(古今書院,1982)P.237-P.238

*2 鈴木正崇:女人禁制(吉川弘文館,2002)P.112

西所沢駅近くの金山町にある弘法の湯。

住宅街の中にある銭湯です。

銭湯の裏側にある水門。市街地を流れる東川が流れています。

脱衣場には、洗濯機が3台、乾燥機が2台。

浜島の商店街には、レトロは理容室がたくさんあります。

Y字路にある理容室とパーマ屋さん。

鮮やかな緑色に塗られています。

こじんまりとした建物ですが、いい雰囲気です。

浜島の商店街の奥まったところにある銭湯の松波湯。

まるで妓楼のような建物です。ピンク色に塗られています。

玄関付近。

現在は、休業している模様です。

柏屋旅館の隣に廃業した銭湯の「新玉湯」の建物があります。銭湯ではめずらしく門柱があります。

門柱に取り付けられたプレート。モダンなデザインです。ここでは「新玉湯」ではなく「新珠湯」と書かれているようです。

門柱に取り付けられた照明器具。

建物は和風ですが、随所に洋風の装飾が施されている建物です。

川西町の通りに面して「橘湯」があります。

外観は洋風ですが....。

玄関を入ると年季の入った木製の下駄箱があります。

脱衣場はさらにびっくりです。木製ロッカーも年代ものです。

羽黒神社の石段脇に昭和2年に建てられた銭湯の「みなと湯」があります。かなり目立つレンガ色の洋風の建物です。

入口には賑やかな雰囲気の暖簾。

中に入って、まず目につくのが、脱衣棚の扉に大きな白い文字で書かれた旧漢字の番号です。

浴室のペンキ絵と看板は創業当時の雰囲気そのままです。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.124

今回は、玉島(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷の町玉島には、かつて大小多数の水門がありました。これらの水門は、時代の推移とともに技術革新などで次第に統廃合されてきました。

昭和23年に造られた「港水門」も、今は使命を終え使われていません。*1

反対側から見た港水門。

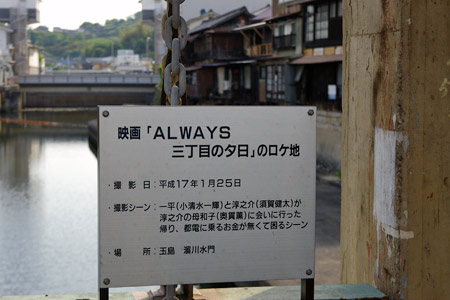

映画「ALWAYS三丁目の夕日」の夜のシーンはここで撮影されました。*1

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二, 2007) P.35-P.36

下町(もとまち)の旧花街近く。銭湯の「たから湯」があります。

入口には、赤い暖簾。

これで「たから湯」と読みます。

外観はビル型の建物ですが、内部は木材がふんだんに使用されています。

秩父市街の番場町は、古い建物が保存されている町並みです。「カフェ・パリー」の建物は登録有形文化財として保存されています。

入口の暖簾、アサヒビールの看板など、いい雰囲気です。

建物の2階部分に取り付けてあるネオン看板。

オムライスと瓶ビールを注文。野菜がたっぷり添えられていてボリュームもあり、大満足でした。

十条駅近くにある銭湯の久保の湯。

住宅街にある堂々とした構えの建物です。

特徴的なのは、入口に傘を入れる棚。

ミニ庭園もあって、のんびりできる銭湯です。

目白台(音羽の西側)にある月の湯。この日は「第4回 月の湯古本まつり」の会場として使用されました。

昭和の雰囲気漂う銭湯の内部。

富士山のペンキ絵が見事です。鯉のタイル絵もすばらしいです。

洗い場。

にし茶屋街の南側。北陸鉄道石川線の野町駅前に、銭湯の野町湯があります。

「野町湯」と書かれた大きな看板があります。

看板に導かれて進みますが、どうも入口らしくありません。

裏側へ回ると銭湯の入口らしい雰囲気です。

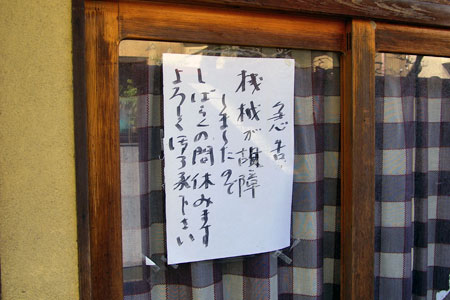

機械の故障のため、しばらくの間お休みです。

にし茶屋街周辺には数軒の美容院や理容室があります。

鮮やかな彩りの建物です。

にし茶屋街の通りをそのまま南へ行ったところにある美容院。

掘割に面した理容室。

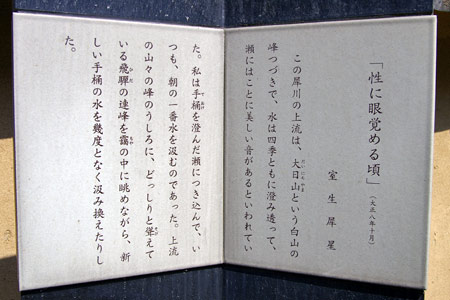

犀川大橋南詰の交差点近くにある雨宝院は、「故郷(ふるさと)は遠くにありて思うもの・・・」という詩で有名な室生犀星(むろうさいせい)が幼少期を過ごした寺です。

寺の入口脇には碑があります。

室生犀星の自伝的小説「性に眼覚める頃」は、主人公の17歳の男子の性的衝動を描いた作品です。娘が賽銭箱から銭を盗み出すのを寺の記帳場の節穴から覗いて「性欲的な興奮と発作」を感じ、その娘の家をつきとめ、玄関先に脱ぎ捨てられた紅い鼻緒の雪駄(せった)を見て、「そこに足をのせれば、まるで彼女の全身の温味を感じられる」と思い、ついにその雪駄の片方を盗んでしまいます。*1

小説の後半では、主人公が遊廓に登楼する場面が描かれています。

「私はひっそりと寺をぬけ出て、ひとりで或る神社の裏手から、廓町(現在の「にし茶屋街」)の方へ出て行った。」*1*2

雨宝院裏側から見る犀川。

現在は、川幅が広くなっていて雨宝院の後ろはすぐ川になっていますが、室生犀星がいたころの寺域は広くて、木立もうっそうと茂っていました。*3

【参考文献】

*1 室生犀星:或る少女の死まで(岩波書店,2003)P.158,P.285

*2 (財)金沢文化振興財団:かなざわ文学散策((財)金沢文化振興財団,2005)P.16

*3 「文学への旅金沢・名作の舞台」編集委員会:金沢・名作の舞台(金沢市,2000)P.148

宇出津市街の中心部にある湊湯。レトロな木造の佇まいが目をひきます。

歴史を感じさせる暖簾。その上には、「湊湯」と書かれた木の看板。

暖簾をくぐると、正面には、富士山、松、宝船が描かれたタイルが貼られています。

脱衣場の神棚には、「千客万来」の文字。右上には、10カ条の「入浴者心得事項」の貼紙があります。

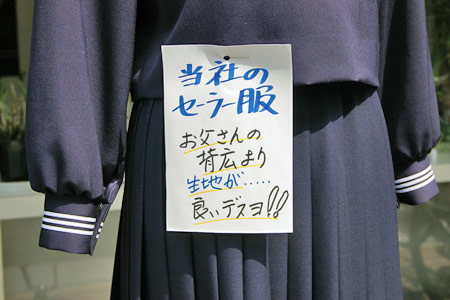

七尾市街地の中央に位置する一本杉通りには、古くからの卸・小売の老舗の建物が残っています。呉服店の前の路上に制服のマネキンがあります。

お父さんの背広よりも良い生地が使われています。

三島町の金刀比羅神社近くの洋服店。

セーラ服のマネキン。

遊廓があった常盤町の南隣。

銭湯の「たから湯」があります。

レトロな雰囲気のネオン管。

清潔感あふれる銭湯です。

ラオックス市原店のある大通り。「くらぶ姫」の看板。

旅館の建物が「お遊び案内所」と「レンタルオフィス」に改装ています。

旅荘「入舟」の看板。

玄関に置かれている「レンタルオフィス」の看板。

柏木田には、銭湯がたくさんあります。

妙栄寺の南側にある常盤湯。通りから東に入ったところにあります。

昔ながらの雰囲気が残っている銭湯です。

煙突。

木の温かみのある脱衣場。

ソープランドの建物につきものなのが、ユニークなオブジェです。

こちらの像はかなり大型です。

マーライオン(頭部がライオンで下半身が魚)は、シンガポールを代表する観光のシンボルです。

小型ですが、美しいオブジェです。

こちらは銀色で、セクシー度抜群です。

新開地は、明治の末期、天井川で流れていた湊川を新湊川に付け替えたあと、河川敷を埋め立てて新しく開いた地であることから新開地と呼ばれてきました。大正、昭和の一時期は、「東の浅草、西の新開地」と並び称されるほどの歓楽街として栄えました。*1

新開地のシンボルの一つであった「聚楽館(しゅうらくかん)」は、大正2年にオープンした神戸最大の豪華劇場できした。神戸跡地はボーリング場へと姿を変えています。

ボーリング場の入口には、当時の新開地の写真が掲示されています。

ボーリング場の裏手付近。

聚楽館(衆楽館)の名は現在も電柱に残っています。*2

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.76

*2 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.35

人吉市街の大工町。旅館丸恵本館の近くに美容院のレトロな建物があります。

「美容院」と書かれたドア。

入口のタイルの装飾。

木製の窓。

人吉の中心街には、派手な大衆食堂が軒を連ねます。

ラーメン、ギョーザ、ビール。

看板建築のホルモン店。

スナックのような佇まいの食堂。

人吉市街の中心部。漢字で「鶯温泉」と書かれた看板があります。

広い駐車場の奥に公民館のような建物があります。

建物の入口には、大きな赤い文字で「うぐいす温泉」と平仮名で書かれています。上部には、青地に赤色の温泉マーク。とにかく目立っています。

営業は1日おき。朝8時から12時までです。

レトロ外観の新温泉ですが、脱衣所、浴室はさらにレトロな雰囲気が漂います。商店の名前の入った看板は、まるで博物館の展示物のようです。

脱衣場には、ぶら下がり健康器具と体重計。

年季の入ったマッサージチェア。脱衣所脇のスペースはくつろげるスペースがあります。

シンプルなコンクリート造りの浴槽が2つ。

今回は、人吉(熊本県人吉市)の町並みと風俗を散歩します。

人吉の球磨川沿いには温泉街が広がり、旅館や共同浴場が多数存在します。

その中でも新温泉は、国宝級とも言える歴史を感じさせる木造建築です。

静かな雰囲気の入口付近。

建物全体は大きな窓ガラスに囲まれています。

八代市塩屋町の塩屋八幡宮の近く。

銭湯のちとせ湯があります。

2階部分はかなり老朽化しています。

北西側の別棟。こちらの外観も凄いです。

八代市本町の繁華街。スナックなどの飲食店が建ち並んでいます。

ビルの1階にサウナがあります。

整体マッサージ。

絶妙な朽ち具合のネオン看板。

1887年(明治20年)の三角西港の開港により、税関、裁判所、役所などの公的な施設や倉庫や商店、宿屋、遊廓などが次々と設置され、町は活況を呈していきました。*1

三角西港の活況は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の「夏の日の夢」と題した作品に記されています。当時、熊本に住んでいたハーンは、長崎旅行の帰りに船で当地を訪れ、旅館「浦島屋」に宿泊しました。*1

「夏の日の夢」は、このときの様子と日本の昔話の「浦島太郎」と「若返りの水」の話を重ねた作品です。「その宿はさながらパラダイスで、女中さんたちはまるで天女のようだった。--中略--彼女(宿の女主人)は、とても若く、ほれぼれする美しさ―国貞が浮世絵に描いた我の娘、蝶の娘といった風情だった。」*2

復元された浦島屋の建物があります。

ハーンは、浦島屋での夢のような体験から、浦島太郎の物語を連想し、この作品を生み出したのでしょう。

【参考文献】

*1 遠藤徹也:Civil engineering consultant. (通号238,2008.1)特集 土木遺産Ⅵ日本の土木風土の原点 P.20-P.23 明治の近代港湾都市「三角西港」

*2 ラフカディオ・ハーン:雪女 夏の日の夢(岩波書店,2003)P.216-P.218

島原の船津新地と湊新地は、2つともその名の通り沿岸より築地した新しい造成地であるため、そこに橋がかけられ、その新地内に各々の遊廓ができました。*1

「新地橋」は、湊新地の入口にかかる橋で、当時のままの石橋が残されています。

紀行文「五足の靴」*2 の作者の「五人づれ」もこの橋を渡り、湊新地内の遊廓を散歩しました。*1

美しい眼鏡石橋です。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

【参考記事】

*2 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

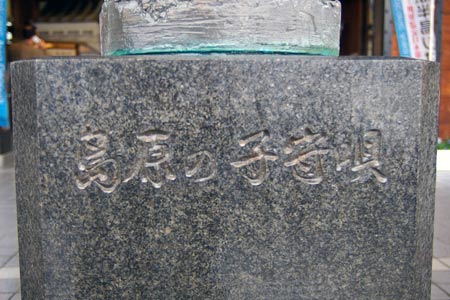

今回は、島原の町並みと風俗散歩します。

島原鉄道の島原駅の改札口を出ると、「島原の子守唄像」の後姿が目に飛び込んできます。

「島原の子守唄」は、島原市出身の作家宮崎康平によって作詞作曲されました。

「おーどーみゃーしーまばらーのー」の歌詞で始まる「島原の子守唄」は、誰もが知っている子守唄です。

島原の子守唄は貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たち(からゆきさん)の悲しみ、哀れさ、一方で「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写したものといわれます。*1

【参考URL】

*1 島原市:公式ホームページ「島原の子守唄」

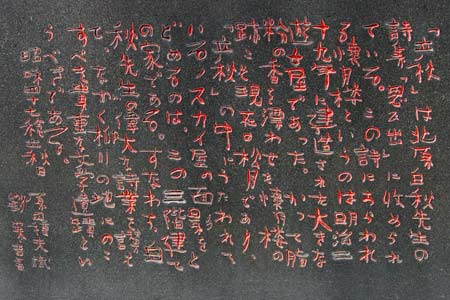

松月文人館に「立秋詩碑」があります。この碑には、北原白秋の詩集「思ひ出」の中の詩「立秋」の一節*1 が刻まれています。この詩に出てくる懐月楼跡は現在の松月文人館の建物です。

「立秋」*1 の中に出てくる、NOSKAI(ノスカイ)とは、方言で遊女のことです。*2

松月文人館の裏手に、もうひとつの別の文学碑「『五足の靴』ゆかりの碑」があります。

「五足の靴」は、与謝野寛(鉄幹)が、まだ学生の身分だった北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、平野万里の4人を連れて旅した記録、紀行文で、明治40年に「東京二六新聞」に連載されました。「五足の靴」とは、旅をした「五人づれ」のことを表しています。*3

「五足の靴」は、南蛮文化探訪が第一の目的でしたが、「遊廓情緒探訪」という従属的な目的もありました。「五足の靴」の探訪地全体の中では、博多の柳町、長崎の稲佐・丸山、牛深の遊女町、三角の遊廓、島原の新地、熊本の二本木等の遊廓散歩について触れられています。佐賀の室園、呼子の殿之浦、佐世保の勝冨については触れられていませんが、その夜の散歩が想像されます。*3

柳川の遊女屋「懐月楼」跡については、「五足の靴」第二十三章で触れられています。

----「五足の靴」第二十三章(抜粋)----

表門に抜けると太鼓橋が架してある。橋の下は又例の川の一つだ。(中略)橋の詰(つめ)に大きな三階造の家がある。近年まで遊女屋であったが、田舎も人智の進んだ影響で流行らなく成り、他に引越してしまった後は構造が遊女屋式だけに借る人が無いので、持主も次第に頽廃して行くに任せて置く。その一部をこの夏借受けて氷店を開いた者がある。

【参考URL】

*1 北原白秋記念館ホームページ:文学碑「立秋詩碑」碑文

【参考文献】

*2 北原白秋:北原白秋詩集.上(岩波書店,2007)P.291-P.292

*3 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.12-P.13,P.132

*4 五人づれ:五足の靴(岩波書店,2007)P.92-P.93

吉原土手の通りに面して、桜鍋料理の専門店「中江」があります。

馬肉のスキヤキのことを馬鍋とかサクラ鍋といいます。馬鍋は、明治の文明開化の申し子ともいえる牛鍋に対応したものです。馬肉のことを隠語で「サクラ」ということからサクラ鍋と呼ばれるようになりました。*1

当時、遊廓があり、粋な歓楽街として栄えていた吉原には桜鍋を売る店が二十軒以上も軒を連ね、吉原名物、数少ない東京の郷土料理として、吉原遊廓行き帰りの粋客から朝・夜問わず食されました。「中江」は、その中の一店舗として明治38年に暖簾を掲げました。*2

桜鍋のロース(1700円)とザク(ネギ、しらたき、腑の盛り合わせ、560円)を注文。

【参考文献】

*1 桜肉料理「中江」パンフレット

【参考URL】

*2 桜なべ「中江」:公式ホームページ「中江百年物語」

今回は、山谷~吉原の町並みと風俗を散歩します。

山谷は、吉原の地続きのドヤ街(日雇い労働者が集まっている地域)です。

山谷の前史は、明暦3年(1657年)にさかのぼります。吉原遊廓移転の際、新吉原遊廓の建築が出来上がるまでの2ヶ月間、山谷地域での仮宅営業が認められ、その後も、新吉原遊廓の大火の際(計13回)、仮宅営業が認められました。少ない設備投資で大きな利潤を稼げる仮宅営業は、遊廓業者にも歓迎されました。このような山谷の売春街としての歴史的風土性は、戦後の木賃宿にも引き継がれ、女衒宿が大きな利益をあげていました。*1

現在の山谷は、すっかり変貌し、町全体が建設・港湾・運輸の大企業に供給される日雇い労働者の巨大な共同飯場になっています。*1

吉原に近い日本堤には、簡易宿泊所が密集しているエリアがあります。

古い旅館風の建物が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 神崎清:山谷ドヤ街(時事通信社,197)ⅰ,P.148,P.171

今回は、銚子(千葉県銚子市)の町並みと風俗を散歩します。

銚子駅前の通りを東へ進み、馬場町交差点を左折すると、「飯沼観音」の入口の門が見えてきます。

飯沼観音は、地元の人たちからは「観音さま」と呼ばれ親しまれています。*1

昭和30年代、観音さまの行事である2月の旧正月ともなれば、今の大仏のあたりにあった本堂の裏手の広場には、サーカスやろくろ首、人魚、蛇女などの見世物小屋、お化け屋敷があり、猥雑な雰囲気の看板が並んでいました。

当時の観音さまの賑わいは、すでに過去のものとなっています。*1

【参考文献】

*1 稲葉豊和:とっておき、銚子散歩 改訂版(アクセス出版,2005)「昭和30年代の観音さま」

平和島駅前に、レトロな理容室の建物があります。

とにかく凄い年季の入り具合です。

窓枠は水色で統一され、窓から煙突が延びています。

水色の窓枠と一体化した郵便受。

猟師町の赤レンガの堤防付近から北側を見ると銭湯の入船湯の煙突が見えます。

羽田では海で働くため午後になると漁師たちが集まり汗を流し、銭湯は町の社交場になりました。110年前には営業していたと伝わっていますが、昔は団子湯といい、60年ほど前から入船湯になりました。*1

入口付近。

清潔感のある脱衣所。

【参考文献】

*1 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.37

石川町の車橋交差点に、「舟の休憩所」と書かれた看板があります。

看板にしたがって、中村川沿いを西へ進むと、「舟の休憩所」が見えてきます。

この船は、運河に浮かぶ水上ホテルです。消防法上の設備・規制をクリアしていないため「宿泊所」を名乗ることができませんが、実態は労働者の宿泊所です。*1

1950年の朝鮮戦争により、横浜港は軍需物資を運ぶ拠点になり、横浜に職を求める人々が全国から押しかけましたが、野宿を余儀なくされて凍死する人たちが毎年のようにでました。そこで行政が苦肉の策として考えたのが川の上に浮かぶ艀(はしけ)を利用して作る水上ホテルでした。民間でもこれを真似て、簡易宿泊所としての水上ホテルが川の上に建ち並び、これがドヤの原型となりました。*2

隆盛を誇った水上ホテルですが、実態は定員の5倍以上の人々で溢れた収容所のようなもので、チフスも流行していました。1951年1月、7名の犠牲者を出した転覆事故が転機となって、水上ホテルは徐々に姿を消していきました。同時に、アメリカ軍の接収が解除された寿町に、今のドヤの元となる簡易宿泊所が次々と建設されていきました。*2

舟の上には粗大ゴミが放置されています。現在は休業中なのでしょうか。

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.108-P.109

*2 石川 直樹:すばる31(6)(2009.6)「横浜・寿町どやどや滞在記(第2回)越冬パトロール」P.288-P.289

寿町には、大衆食堂がたくさんあります。

こちらの食堂では、1996年頃、「お持ち帰りできます。ごはん250円、焼魚300円、煮魚400円....」と書かれた看板が掲げられていました。*1

「恍惚のうまさ、おでん、煮込み」の看板。

韓国語で書かれたメニュー。

寿町では、1980年代から外国人(大半は韓国人)出稼ぎ労働者が急増し、1990年代前半には、約1500人(町内の5人に1人が外国人)くらいいると言われたこともありました。その後一貫して減少し、2006年末で、寿町の簡易宿泊所に宿泊する外国人は95人となりました。*1

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.18,P.29-P.30,P.116

戸ノ内は、沖縄出身者の集住地域でもあるため、町のあちこちに沖縄料理店が見られます。

1階に沖縄料理店が入っている建物。

沖縄料理店の入口。蛇味線をひく沖縄の人の姿が描かれています。

銭湯の「日の本湯」の隣にあった閉店したと思われる料理店の看板。「波之上」は、沖縄県那覇市の波之上でしょうか。

谷町6丁目の通り。

「湯玉小」?。小学校でしょうか。

銭湯の小玉湯の建物でした。1階は駐車場として使われています。

美しいステンドガラス。モダンな建物です。

谷町九丁目交差点近くにある生國魂神社(生玉神社)。豊臣秀吉が大阪城築城の際に、当時遊楽地だったこの地に移されました。*1

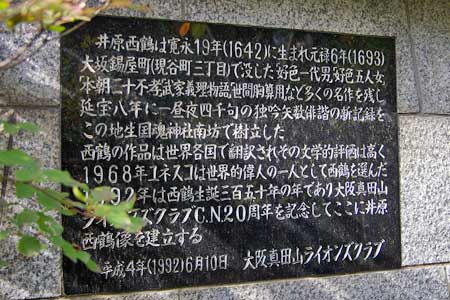

境内に、井原西鶴像があります。

井原西鶴(1642年-1693年)は、錫(すず)屋町(現在の谷町三丁目付近)に住んでいたので、その南側に位置する生玉に親しみを持っていました。*1

井原西鶴は、「好色一代男」で浮世草子(うきよぞうし)という江戸時代の風俗小説のジャンルを始めた人です。日本の古典小説家でユネスコが大文学者として認めたのは、この西鶴と紫式部の二人だけです。*2

「好色一代男」の二十歳のくだりでは、「中寺町の女、小橋の坊主ごろしの女など、色町に出入りするのは気のひける隠居じじいのとっておきの銀(かね)をまきあげてしまう...」*3 と、生玉あたりの寺々の坊主相手の娼婦について触れられています。*1

生國魂神社の周囲にはラブホテルが密集しています。好色の世の中は、昔も今も少しも変わっていません。*1

【参考文献】

*1 大谷晃一:西鶴文学地図(編集工房ノア,1993)P.11-P.13,P.53,P.60

*2 宗政五十緒,西野由紀:なにわ大阪今と昔(小学館,2000)P.89

*3 井原西鶴好(吉行淳之介訳):好色一代男(中央公論社,1981)P.62

八潮市役所近くに、銭湯の八潮温泉があります。

入口には、「八汐浴場」と書かれています。

建物の裏側からみると、コンクリート塀のがっしりとした建物であることがわかります。

迫力のある大きな煙突。

神田神保町2丁目に銭湯の梅の湯があります。

都会のビルの谷間にある銭湯です。

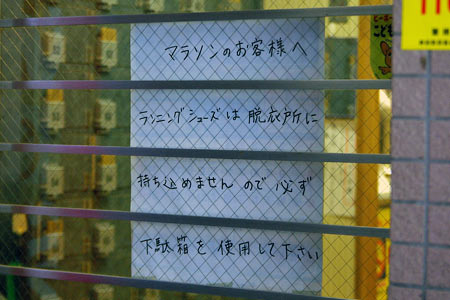

マラソンのお客様向けの貼紙。皇居の周辺をマラソンした後、この銭湯を訪れるランナーの方々が、銭湯の需要を支えているようです。

内部は清潔そのもの。「ハイパワージェット」なる泡風呂は名前の通りハイパワーでした。

神保町交差点から白山通りを南下したあたり。近くには首都高速都心環状線が通っています。

ここに、ひときわ目立つ円柱状のオブジェを持つ不二ラテックス株式会社(コンドームメーカー)の本社ビルがあります。

不二ラテックス創立者の岡本忠大さんは、精巧なヌード姿の蝋人形を作るのが趣味で、由美かおる、マリリンモンロー、岡田菜莉子、八代亜紀などがあって、性器やヘアまでそっくり(?)にできていました。岡本さんは、興に乗るとこれらの人形を並べて酒を飲んだ粋人でしたが、1983年4月、肝臓ガンで亡くなりました。*1

『胴部三段緊縮絞り』のコンドームを模した巨大ネオン塔。企業の宣伝という立派な大義名分を果たしてはいるのですが、そんな有用性を突き抜けて製作者のやみくもな思い入れがムキ出しに現れているところが、痛く感動的です。*2

【参考文献】

*1 セルフ出版:元気マガジン(1983.8)P.16 「不二ラテックスの故岡本忠大社長に哀悼の意」

*2 赤瀬川原平:路上観察学入門(筑摩書房,1993)P.266

神保町の靖国通りから路地を入った「アカシヤ書店」の近く。

レトロなゲームセンターがあります。

ゲームセンターの歴史は、1972年に登場した米アタリ社のピンポンテレビゲーム「ポン」が普及のはしりと言われています。その後、1976年に「ブロッグくずし」が登場。1978には、タイトーの「スペースインベーダー」をはじめとするインベーダーゲームがヒットしました。*1

驚くべきは、入口付近に80年代の全盛時代のゲーム機が並べられていることです。手前から、「スペースインベーダー」、「ギャラガ」、「ムーンクレスタ」と並んでいます。まるで、博物館のようです。

【参考文献】

*1 石川弘義:大衆文化事典(弘文堂,1994)P.237

大磯といえば、大磯ロングビーチです。「海岸沿いの巨大プール」というコンセプトを基に、1957年に開業しました。

大磯ロングビーチは、アイドル水泳大会などのロケ地として、テレビ番組に頻繁に登場しました。

大磯ロングビーチを囲むようにして流れる葛川に架かる「ロングビーチ橋」は、大磯ロングビーチへの専用の橋です。写真の奥に見えるのは、大磯プリンスホテル。

アイドル水泳大会は、1970年代後半から1980年代にかけてが全盛期でした。

カメラマンが気に入った出演者を選ぶ「ミス・フォトジェニック」という賞では、酒井法子さん、西田ひかるさん、早見優さん、田村英里子などが選ばれました。

水中騎馬戦のときは、ビキニのアダルトモデルが若干数いて、女子プロレスラーのダンプ松本さんなどのはぎ取り要員が大活躍しました。

写真手前から、波のプール、競泳プール(水中騎馬戦が行われました)、ダイビングプール、こどもプール、流れるプール。

明治時代、大磯には、政財界要人の別邸が多く建てられました。そのうちの一つ、「滄浪閣(そうろうかく)」は、初代総理大臣伊藤博文の別邸でした。

現在、その場所には、滄浪閣があったことを示す石碑が建てられています。

伊藤博文は、極めつけの好色家、というよりは絶倫の助平男で、倒した女は千人と言われ、維新以後は、そのほとんどが芸者でした。伊藤は、プロセスよりも性行為そのものを好み、「たのむ、おれと寝てくれ」、「おれにやらせろ」など、口説きの言葉は素朴そのものでした。*1

伊藤は、しばしば芸者を滄浪閣に、連れて行って泊めました。

滄浪閣は、その後プリンスホテル別館となりました。

滄浪閣裏からの眺望。

滄浪閣跡地の隣は、旧西園寺邸跡地です。

【参考文献】

*1 南原幹雄:にっぽん好色英雄伝(新人物往来社,1983)P.140

*2 祖田浩一:好色家艶聞事典(東京堂出版,1996.9)P.17

広島駅からマツダスタジアムへ向かう途中の西蟹屋4丁目に、銭湯の「きよめ湯」があります。

入口の前面はタイルで装飾されています。

営業開始は、午後4時30分からです。

打ち上げロケットのような形をした煙突。

市街にある柳井温泉。レトロな佇まいです。

入口には「ゆ」の看板。

建物の側面には、煉瓦塀があります。

煙突と屋根。

天神裏のスナック街。

建物の前面に鮮やかな緑色の園円柱を持つ建物があります。

玄関付近。

料亭風の建物です。

今回は、柳井(山口県柳井市)の町並みと風俗を散歩します。

白壁の町並みで有名な柳井市街には、随所に古い町並みが残されています。

レトロな理容室の建物が健在です。

東土手通りの廃業したパーマ屋さんの建物。この先には石原遊廓がありました。

看板にうっすらと「美容室」の文字が確認できます。

徳山駅から徒歩10分ほどの戎町3丁目に銭湯の文化湯があります。

モルタル造りの建物。

「ゆ」と書かれた大きな看板は、目立ちます。

文化湯のプレート。

徳山市街の二番町交差点。

「徳山の思い出」*1 によると、二番町に色狂女(いろきちがい)の「松重の婆さん」というのが住んでいました。松重の婆さんは、いつもハマカをはいて、顔におしろいを真っ白にぬって、巡査に恋焦がれて街中を徘徊していたので、徳山では知らない者はいませんでした。若いときは学校の先生だったので、インテリで字がうまく、遊廓の女郎たちの恋文の代筆をしては小遣いをもらっていたそうです。

その二番町の交差点から南側の路地を入ったところに、「みぎた旅館」があります。

現在は、割烹・旅館で、素泊まり(1泊3000円)もできます。内部には庭もあって料亭のような雰囲気です。

昭和の雰囲気を今に残す玄関先。

【参考文献】

*1 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.92

駅近くにある銭湯の龍城温泉。 木造の建物で、かなりねんきの入った建物です。

残念ながら、本日はお休みでした。

2階部分。迫力満点です。

側面の煙突部分。下部は煉瓦でてきています。

伝馬町ので見かけた制服屋さんの看板。

ショウウィンドウ。

商店街の中でも目立つ存在です。

2階部分は、モダンな造りになっています。

岡崎の遊廓は、伝馬町と板屋町の2箇所にありました。*1

板屋町には、現在も古い民家の建物が残っています。

通りの両側に木造民家が建ち並んでいます。

2階部分。

通りを曲がったところにももう1軒。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.84

御殿場市街の北側に、銭湯の玉の湯があります。

町工場のような重厚な煙突です。右側は、銭湯の設備の建物です。

入口はシンプルなデザインです。

脱衣場は、畳のスペースがあって、くつろげます。

小樽市内には、17軒*1 の銭湯があります。

その銭湯群の中でも北側に位置する都湯。長橋十字路近くにあります。

銭湯の建物を横から見ると、独特の形をしていることがわかります。

入口は、鮮やかな水色のタイルで装飾されています。

中央に湯舟が配置されています。湯舟の深さはかなり深いです。(1m近くあったような気がします。)

【参考文献】

*1 ゆっくりじっくり小樽観光ガイドブック(小樽観光協会,2009)

小樽には、町の海側を走るもう一つの鉄道として、手宮線がありました。現在も手宮線の遺構が色内町に残されています。

飲食街跡の建物*1 の裏側。

線路沿いは保存活動が進み、綺麗に整備されています。

色内1丁目12-12には、料亭「新松島」がありましたが、残念ながら平成11年に解体され、現在はマンション(写真左奥)に建て替わっています。*2

料亭「新松島」は、映画「はるかノスタルジィ」で、少年時代の綾瀬が娼婦の母親に会いに行くときの娼家街入口の撮影で使用されました。*3。

映画「はるかノスタルジィ」では、作品の随所に小樽の美しい町並みが紹介されています。石田ひかりさんのヌードも話題になりました。

【参考記事】

*1 風俗散歩(小樽):色内町の飲食街跡(2009.9)

【参考文献】

*2 小樽再生フォーラム:小樽の建築探訪(北海道新聞社,1995)P.39

*3 小樽駅観光案内所:はるかノスタルジィin小樽ロケーション・イメージマップ(1991)

今回は、小樽(北海道小樽市)の町並みと風俗を散歩します。

別名「裕次郎ホーム」と呼ばれている小樽駅4番ホーム。

「裕次郎ホーム」には、石原裕次郎さんの等身大パネルが設置されています。

等身大パネルの脇には、「1978.5.15 石原裕次郎この場にたつ」と書かれたプレートがあります。

石原裕次郎さんは、1934年12月28日兵庫県神戸市に生まれ、幼少期を北海道小樽市で過ごしました。

根室市街の中心部の弥生町は、かつてカフェーなどが建ち並ぶ繁華街の中心地でした。

銭湯の寿湯。

雪国らしく、入口は二重扉です。

脱衣場にある事務用のロッカー。風情はありませんが、安心感があります。

横須賀にある三笠公園には、日露戦争の日本海海戦で活躍した戦艦三笠が保存展示されています。戦艦三笠の前の銅像は、日本の連合艦隊を指揮した東郷平八郎海軍大将です。

記念館三笠は、第二次世界大戦終結まで、神国日本の霊験あらたかなシンボルでした。*1

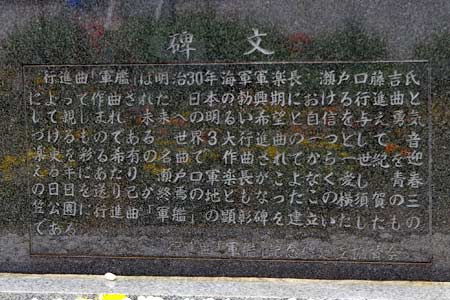

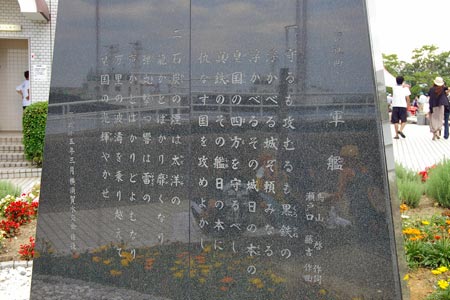

戦艦三笠の前に、軍艦マーチ(行進曲「軍艦」)の記念碑が建っています。

碑文によると、軍艦マーチは、明治30年(1897年)に軍楽師だった瀬戸口藤吉により作曲され、世界三大行進曲の一つに数えられる希有の名曲として音楽史を彩っています。

世界三大行進曲とは、

①星条旗よ永遠なれ(アメリカ、スーザ作曲)

②旧友(ドイツ、タイケ作曲)

③軍艦行進曲(日本、瀬戸口藤吉作曲)

のことですが、根拠は不明で、どちらかと言うと、国内で言われていることのようです。*2

昭和20~30年代、パチンコ店の開店時は必ず軍艦マーチが流れていました。パチンコ店で最初に軍艦マーチを流したのは、昭和26年、有楽町のガード下に開店した「メトロ」という店で、元海軍航空隊のオーナーは、店内にあふれる米兵とその腕にぶら下がって歩く街娼たちを苦々しく思い、その腹いせに軍艦マーチをかけたそうです。*1*2

軍艦マーチは、キャバレーでも使われました。*2

昭和50年代、全国組織のピンクキャバレーとして名高い「トロント」の新宿グラマー店では、6時の開店と同時にホールいっぱいに軍艦マーチが流れ、ホステスさんの呼名点呼が行われます。この間、客が店内に入ってきます。30分以上続いた点呼が終わるとふたたび軍艦マーチが流れ、サービス開始となりました。*3

【参考文献】

*1 杉山一夫:パチンコ誕生(創元社,2008)p.103-P.106

*2 谷村政次郎:行進曲『軍艦』百年の航跡(大村書店,2000)P.185-P.190

*3 和田平介:キャバレー日記(晩声社,1981)P.29-P.30