ドブ板通りの洋服店は、店の前の路上にマネキンを置くというスタイルが定着しているようです。横須賀という土地柄、マネキンは外国人仕様です。

美しい外国人女性。

セクシーなマネキン。

タトゥーを入れたマネキン。

ドブ板通りの洋服店は、店の前の路上にマネキンを置くというスタイルが定着しているようです。横須賀という土地柄、マネキンは外国人仕様です。

美しい外国人女性。

セクシーなマネキン。

タトゥーを入れたマネキン。

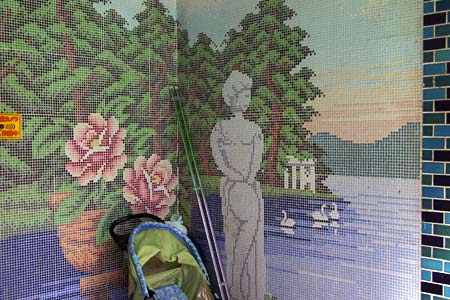

ドブ板通りの裏通りの銭湯の大黒湯の隣に洒落たアパートがあります。

入口の階段の側面の壁はタイル絵で装飾されています。

右側にもタイルの絵。

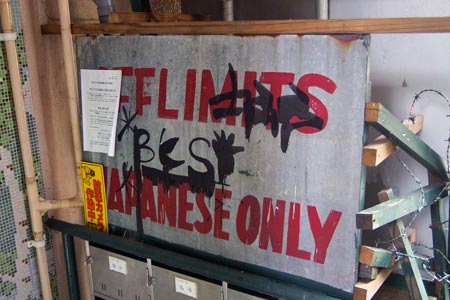

階段の踊り場にあった「OFF LIMITS JAPANESE ONLY」の張り紙。

岩槻区本町4丁目。

銭湯の「雛の湯」。人形の町らしい屋号です。コインランドリーが併設されています。

ビル型銭湯です。

宮造りの銭湯に見られるような高い天井ではなく、簡素な内装です。

今回は、熊本(熊本県熊本市)の町並みと風俗を散歩します。

JR熊本駅前の通り(国道22号線)を東へ行くと、白川と平行して坪井川が流れています。橋から見て南側が二本木遊廓があった方角ですが、川沿いに古い旅館の建物があります。

古い木造の建物が川沿いに建ち並んでいます。

バラック風の建物です。

こちらは、3階建てです。

今回は、佐賀(佐賀県佐賀市)の町並みと風俗を散歩します。

古い旅館などが点在する愛敬町の路地。

銭湯の松乃湯があります。前面は、奇抜なデザインの建物です。

銭湯の建物の左脇に、もう一つ別の建物が隣接しています。

「御家族湯」と書かれた看板。家族だけで楽しめる別棟の銭湯ということでしょうか。

軍艦島には、居住空間の確保の必要性から、高層鉄筋アパートが数多く建設されました。

30号棟は、日本で最古の鉄筋アパートです。この建物が造られたのは大正5年(1916年)で、東京でさえもレンガ造りの建物が主流の時代でした。*1*2

アパートの屋上は唯一のデートの場所で、高い建物の屋上ほど秘密めいていて格好の場所でした。ただ、狭い島なので、「誰かさんと誰かさんが...」という噂は、あっという間に広がるので、隠し事などほとんどできないのも現実でした。*2

島民が最も多かった昭和34年(1959年)に建設された3号棟は、島の岩礁の最上部に建てられました。課長以上の職員や医師など、身分の高い人のためのアパートでした。屋上は全島で一番高い場所に位置していたため、他の建物からの視線に気兼ねすることもなく、若者達の格好なデートスポットとして利用されました。*1

島には坑員と家族が生活するために必要なものは、火葬場とお墓以外は何でも揃っていました。理容院、美容院、パチンコ屋、雀荘、それにビールなども飲める社交場もありました。*2

50号棟は昭和2年に落成開館した「昭和館」という映画館でしたが、建物の大半は平成3年の台風で崩壊してしまいました。*1

北側から見た70号棟(端島小中学校)と65号棟(報国寮)。

端島小中学校(写真左)は、地上7階建てで、1階から4階までが小学校、5階及び7階の一部が中学校、6階に図書室と講堂、7階の一部に化学実験室などの特殊教室があり、給食配膳用のエレベータも設置されていました。*1

報国寮(写真右)は、島内最大戸数を誇った鉱員住宅(屋上に保育園)で、戦中に建設されました。物資が不足していた時代に建設された建物としては国内最大規模の建物で、このことは、炭坑施設が当時国家から手厚い保護を受けていたことを物語っています。*1

【参考文献】

*1 オープロジェクト:軍艦島全景(三才ブックス,2008)P.10,P.30,p.40,P.86

*2 後藤惠之輔,坂本道徳:軍艦島の遺産(長崎新聞社,2005)P.15,P.72-P.73,P.112

三条市の信濃川近くに、「三条競馬場」という名のバス停があります。

三条競馬場は、5000人収容のスタンドを持つ競馬場でしたが、現在は廃止され、正門前のスタンドだけが残され、現在は場外馬券発売所として活用されています。

後ろ側から見たところ。

今後は、馬術競技用の施設として活用されるようです。

三条市の八幡町。古い町並みに煙突が見えます。

銭湯の高砂湯です。

入口に雁木があります。雪国らしい銭湯の佇まいです。

現在は、休業中のようです。

脇町には、古い建物が残されています。

パーマ屋さんの建物があります。

「花嫁着付、パーマ」と書かれた看板。

美容業組合のプレート。

貞光から吉野川を下流に下った脇町に、脇町劇場オデオン座があります。脇町劇場は昭和9年に芝居小屋として、建てられました。

その後、1995年に取り壊される予定でしたが、山田洋二監督、西田敏行主演の映画「虹をつかむ男」(1996年公開)の舞台となったことがきっかけとなり、脚光を浴び、文化的価値が見直され、創建時の姿に修復され、一般公開されることになりました。*1

オデオン座の中には、「虹をつかむ男」の当時のロケの様子などの写真が展示されています。

2階客席から見た内部。

【参考文献】

*1 「脇町劇場オデオン座」パンフレット

貞光町の中心部からやや南寄りに、貞光温泉があります。

銭湯の建物は、看板のある場所から少し奥に入ったところにあります。

入口のドア。入浴剤は曜日毎に替わります。

銭湯の建物を後方から見たところ。

駅前から続く成人映画の看板群*1 に釣られて歩いていくと、貞光劇場の入口のゲートに行き着きます。

昭和7年の開業以来、上映を続けています。建物の外観も内装もほぼ当時のままです。*2

1953年の「君の名は」が上映されたときは、連日、貞光駅まで行列ができ、劇場は全盛期を迎えました。しかし、その後テレビ放映が始まり、客足は遠のき、ここ十数年は、安くフィルムが借りられる成人映画が中心となっています。*2

建物の側面は、美しい黒板で覆われています。

【参考URL】

*1 風俗散歩(貞光~脇町):成人映画の看板(2009.6)

【参考文献】

*2 徳島新聞(2007.11.23)P.1 一宇街道物語(5)「貞光劇場 人々の笑い・涙を刻む」

今回は、貞光~脇町(徳島県美馬市)の町並みと風俗を散歩します。

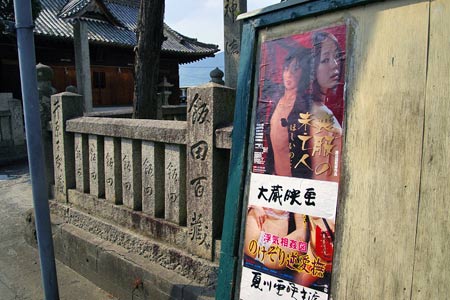

JR貞光駅の駅前の通りに貞光劇場の映画のポスターが貼られています。

1階にたばこ屋さんがある民家。町のあちこちにポスターが貼られています。

専用のポスター貼り付けスペースがあります。

神社の玉垣にもポスター。映画のポスター専用に作られたと思われる木製の掲示板があります。

本牧通りを北側に入った路地。奥にアパートがあります。

奥行きのあるアパートです。前面はモダンなデザインになっています。

1階には、スナックの店舗が入っています。

入口のドアがたてかけてありました。

本牧通り沿いに、レンストランの「ゴールデンカップ」があります。1960年代、グループサウンズ(GS)の「ザ・ゴールデン・カップス」は、ここで誕生したました。 *1

本牧には、かつて”アメリカ”がありました。第二次大戦直後から1982年3月に返還されるまでの36年間、本牧は、約70万平方メートルに及ぶ広大な土地を米軍に接収されていました。ベトナム戦争時以降、本牧にGIがくりだすようになり、夜になると、米兵や米兵目当ての女たちがたむろして異様な雰囲気の町となりました。米兵の中には、プロやアマチュアのミュージシャンもいて、「ゴールデンカップ」は夜毎にぎわうようになっていきました。*2

建物の裏側。時代を感じさせます。

物置に、「ゴールデンカップ」の文字。

【参考URL】

*1 「ゴールデンカップ」ホームページ

*2 和久井光司:ザ・ゴールデン・カップスのすべて(河出書房新社,2005)P.21-P.22,P.30

根岸森林公園近くの通り。落ち着いた感じの住宅街です。

古い理容室の建物を発見。

木造の作りは、温かみがあります。

小さめですが、レトロ感があります。

今回は、根岸~本牧の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線根岸駅の北側に、横浜の都心では最大級の根岸森林公園があります。この公園は、本格的な近代競馬の先駆となった根岸競馬場の跡地です。

公園の北側に、根岸競馬場の一等観覧席が残されています。

根岸競馬の初開催は、1880年(明治13年)で、このとき、現在の天皇賞の先触れとも言える天皇花瓶競争が創設されました。観覧席には、有栖川宮、伊藤博文、各国外交官や居留外国人などで、鹿鳴館外交の一翼を担っていました。*1

案内板。

【参考文献】

*1 馬の博物館 編:根岸の森の物語(神奈川新聞社,1995)P.43

北区水切町7丁目。古い町並みが残ります。

「バスハウス水切温泉」。銭湯を「バスハウス」と呼んでいます。

煙突に「バスハウス」「水」の看板。「切温泉」が無くなってしまったようです。

バスハウスの全景。

大須観音の東側の仁王門通りは、現在は人通りの多い商店街として賑わっていますが、路地を一本入ると昔の雰囲気が残っています。

銭湯の仁王門湯。

清潔感のある入口。

明るい雰囲気の銭湯です。

今回は、駅西(愛知県名古屋市中村区)の町並みと風俗を散歩します。

「駅西」は、名古屋駅西口を中心に半径900メートルの半円に抱かれる椿町などを指し、終戦直後は駅裏のヤミ市地区として名を響かせていました。*1

名古屋駅の西側のビルに囲まれて、古い建物が残されている一画があります。(写真右下)

駅へ向かう横断歩道を渡ったところにある理容室の建物。

大衆食堂の看板だけが残っています。

めし、みそ汁、おかず...。かつての駅西のエネルギーを感じさせます。

【参考文献】

*1 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.268

今回は、武蔵新田(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線から東急多摩川線(旧目蒲線)に乗り換えて2駅目の武蔵新田駅で下車します。駅前の商店街は、買い物客で賑わっています。

駅から徒歩1分の商店街に面した場所に銭湯の森の湯があります。

銭湯らしい、大きな建物です。

鶴の絵が描かれています。

本町通4丁目交差点から南西に延びる通りを100mほどいったところに、銭湯の末広湯があります。

「サウナ」のネオン看板。

入口付近。

脱衣場に入ると、広い庭園が出迎えてくれます。

上野には、パチンコ関連企業の事務所が集中しています。

「秘密戦隊ゴレンジャー」は、いわゆる「戦隊もの」と呼ばれるチームによるヒーロー番組の元祖です。アカレンジャー、アオレンジャー、キレンジャー、モモレンジャー、ミドレンジャーと、ヒーローを色分けしたのが特徴でした。

八代亜紀さん。心の故郷です。

ご存知、遠山の金さん。

逃亡者(のがれもの)おりん。

旧五軒町界隈には、花街の痕跡とも言える料亭や旅館だったと思われる建物が残っています。

緑色の建物。

スナック喫茶。

3階建ての旅館。

コザの西側、中頭郡嘉手納町の国道58号線の途中に比謝橋があります。

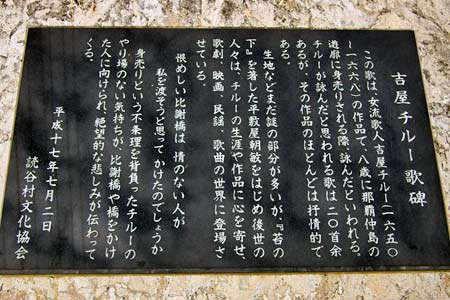

ここに吉屋チルーの歌碑があります。

吉屋チルーは、1650年、現在の恩納村に生まれました。家ははじめは裕福でしたが、父親が尾類(ジュリ)買いに精を出しすぎて、たちまち貧困になり、そのため、13才の吉屋チルーは、仲島遊廓*2 に売られることになりました。*1

「恨む比謝橋や 情けないぬ人の わぬ渡さともて かけておきやら」という歌が刻まれています。これは、吉屋チルーが、父親に手を引かれてはるばる売られていく道中に詠んだものです。街道の比謝川にかけられた木橋、この比謝橋は、きっと無情な人が私を渡らせようと思って、かけておいたのだろう。この橋さえなければ、私は尾類(ジュリ)になぞ売られて行くこともなかったろうに、とうたっています。1

吉屋チルーは、現在でも沖縄では知らない人のない天才歌人でした。*1

【参考文献】

*1 富村順一:琉球慰安婦 天皇制下の闇の性(玄曜社,1977)P.27-P.28

【参考記事】

*2 風俗散歩(那覇):仲島の大石(2009.1)

宜野湾市大山に、かつら専門店があります。

「カツラ」、「ツーペ」と書かれた看板。

店の窓いっぱいに、かつらが並ぶ光景は圧巻です。

琉球舞踊で使う「カツラ」でしょうか。

今回は、真栄原(沖縄県宜野湾市)の町並みを散歩します。

1983年4月にマキノ正幸が沖縄県那覇市に開校した沖縄アクターズスクールは、安室奈美恵、MAX、SPEEDなどを排出した沖縄初のタレント養成学校です。*1

現在は、宜野湾市大山に本社があります。

沖縄アクターズスクールが生んだスーパースターの安室奈美恵さんは、コギャルファッションの教祖となりました。サラサラの茶髪にパール系のルージュ、真っ黒な肌にへそ出しルック、「パンツが見えても全然OK」という超ミニスカートに厚底のブーツを履いたコギャル達は「アムラー」と呼ばれ、渋谷のセンター街などでは見ない日はありませんでした。*2

入口には、アクターズスクール出身者のタレントの写真が飾られています。

【参考文献】

*1 大西 貢司:ポピュラー音楽研究.4(2000) 90’s沖縄系-POPの諸相~沖縄アクターズスクール出身ミュージシャンを中心に(大会報告 1999年度〔日本ポピュラー音楽学会〕第11回大会(沖縄県立芸術大学)) P.115

*2 アムラー徹底研究会:コギャルの星 安室奈美恵の研究(飯倉書房,1996) P.13-P.14

那覇市楚辺(そべ)の城岳小学校の西側に、古風なパーマ屋さんがあります。

現在も営業中です。

すぐ近くに、もう1軒パーマ屋があります。赤瓦屋根が美しい建物です。

手作り感のあるベニヤ板の看板。

牧志三丁目のオリオン通りに、映画看板のある古い木造民家があります。

昭和初期の映画俳優が描かれた大看板です。

建物側面には、東映の「柳生武芸帳 片目の忍者」の看板。

片目の忍者は、「柳生武芸帳」シリーズ(1961年-1963年)の第8作で、主役の柳生十兵衛を演じている近衛十四郎さんは、チャンバラの第一人者で、松方弘樹さん(長男)、目黒祐樹さん(次男)と二人の息子はともに俳優です。

「片目の忍者」には、松方弘樹さんも出演しています。

「ヒーロー」という屋号のスナックだったようです。

老松町の遊廓跡地の近くに、銭湯の稲荷湯があります。

入口は、シンプル。暖簾などは出ていません。

後ろ側に回ってみました。

内部は、余分な物はいっさい置いていなく、シンプルです。

「恋しき」は、明治5年創業の備後地方随一と言われた料亭旅館で、平成2年までは旅館として営業していました。その後、取り壊しの話も出ていましたが、経済界が保存に乗り出し、平成19年に「こころのふる里 恋しき」として再オープンしました。

明治から昭和にかけては、政治家や文化人など著名な方々が宿泊されました。

奥には日本式庭園が配置され、すばらしい枝ぶりの松や泉が配置されています。

「恋しき」で宴会を行った後、老松町の遊廓に繰り出すということもあったのかもしれません。

笠岡の古城山の山麓。

工場の敷地の隣にホテルが建っています。

屋上には大きな広告看板。

モーテル形式の入口。

函館山の山麓。姿見坂に銭湯の大黒湯があります。

函館市内で一番古い銭湯です。*1

入口付近。

脱衣場の床一面に畳が敷かれています。

*1 全国浴場新聞(2007.2.26)

宝来町のあさり坂に「あさり」という屋号の料理屋があります。

お店の人の話によると100年以上続く店だそうです。現在は、1階が肉屋2階がすきやき屋になっています。

玄関をくぐると目の前に階段が見えます。この階段は、最初の4段までが丸みをおびた形になっています。

都市研究者の岡本哲志さんは、「この階段は、通常の世界のものと違い、京都伏見の遊廓建築の階段に酷似している。」としています。*1

2階には、大部屋、中部屋が配置され、そのさらに奥に行くと小部屋となります。窓の造りも小さくなって急に暗くなります。複雑な廊下の先には2人用の小部屋が5つもあります。

岡本哲志さんは、「この2人部屋は料亭によくある形式で、男女が来店した際に通されるもので、遊廓建築の奥に行くほどプライベート性を高くする空間の仕組みが読み取れる。」*1 と興味深い分析をしています。

1人で来店した私は、この2人部屋に通され、プライベートな空間を満喫することができましが、寂しくもありました。

一番安い「梅◆和牛ロース(1人前¥2,310.-)」を注文。ご飯はお代わり無料ですので、3杯も頂いてしまいました。多額の出費でしたが、十分満足(満腹)でした。

【参考文献】

*1 岡本哲志,日本の港町研究会:港町の近代(学芸出版社,2008)p.193

大門通りを横切る「さかえ通り」の中央分離帯。

ここに「月光仮面像」があります。「月光仮面」は、1958年(白黒テレビの時代)、テレビドラマとして放映されました。白頭巾とサングラス、風になびくマント、原付?バイクに乗った正義の味方は、一大ブームを巻き起こした国民的ヒーローでした。

「月光仮面」の作者であり、主題歌を作詞した川内康範さんは函館の出身です。

この月光仮面像は昭和49年に函館市に寄贈されたもので、カラーアニメ版として制作されたものを基に作られています。(案内板より)

台座に、理念である「憎むな、殺すな、赦しましょう」という名台詞が刻まれています。

(月光仮面の主題歌)

どこの誰だか知らないけれど

誰もがみんな知っている

月光仮面のおじさんは~

(後略)

個人的には、永井豪のアニメ「けっこう仮面」*1 の方が印象に残っているのですが...。

(けっこう仮面の主題歌)

顔は誰かは知らないけれど

肉体(からだ)はみんな知っている

けっこう仮面の姉さんは~

(後略)

【参考URL】

*1 けっこう仮面ファンサイト”Mask the Kekkou”

今回は、大湊(青森県むつ市)の町並みと風俗を散歩します。

JR大湊線の終着駅である大湊駅を下車し、市街地を西を進みます。市街からは、恐山が見えます。

理髪店の建物に、スナック店、飲食店が併設されています。

理髪店の建物の角にあるスナックの看板。

建物の右側は、焼肉店。

湯本駅から約3kmの山中に常磐ハワイアンセンター(スパリゾートハワイアンズ)があります。

常磐ハワイアンセンターは、昭和36年、常磐炭鉱の社長だった中村豊さんによって構想されました。この楽園の素は、炭鉱を掘るときに湧いて出る温泉でした。温泉は炭鉱にとっては困りもので、莫大な費用をかけて坑内から汲みだし、川へ捨てていました。*1

昭和30年代、エネルギー革命(石炭から石油へ)が進行し、採炭事業の存続が困難な状況にまで発展しました。その頃、大衆のための娯楽施設として注目を集めていたのが、昭和31年、千葉県船橋市にオープンした船橋ヘルスセンター*3 で、常磐炭礦の関係者を大いに刺激しました。しかし、無名の温泉施設に客を集めるには工夫がいるので、フラダンスやタヒチアンショーを見せることにしました。なぜ、フラダンスを取り入れたのかについて、中村さんは、「昔から温泉宿は酒と女ですが、女は売春防止法にひっかかるから、腰をふらせたらよかろうと思って」と解りやすい理由を述べています。*2

この実話に基づいて制作された映画「フラガール」は、第30回日本アカデミー賞(2007年2月16日発表) を受賞しました。

スパリゾートハワイアンズの中に、映画「フラガール」の大ヒットを記念して作られた展示会場「フラ・ミュージアム」があります。

炭鉱の苦悩から生まれた常磐ハワイアンセンターの紆余曲折が、あますところなく紹介されています。

あっ!裸踊りのネエちゃんだ!

腰振りダンス!?

ヘソを出して踊るなんて!

「やらなければならない。生き抜くために」

トロピカルフラショー。タヒチアンダンスは圧巻です。

【参考文献】

*1 田中聡:ニッポン秘境館の謎(晶文社,1999)P. 53

*2 猪狩勝己:ハワイアンセンター物語(加納活版所,1980)P.6-P.20

【参考記事】

*3 風俗散歩(船橋):船橋ヘルスセンター跡(2008.11)

五色町遊郭跡地近くに銭湯があります。

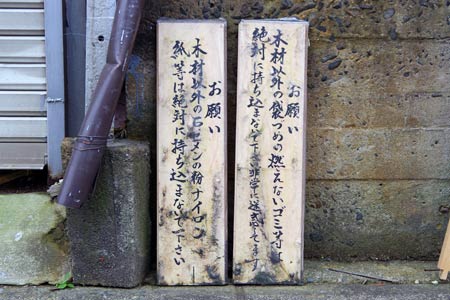

入口には、山積みにされた材木。

「材木以外は持ち込んではいけません」の看板。

小規模ですが、落ち着いた雰囲気の銭湯です。

昭和30年から52年まで、船橋ヘルスセンターという娯楽施設がありました。その面積は東京ドーム8個分という巨大なもので、温泉、遊覧飛行場、サーキット場、人口ビーチ、遊園地、ゴルフコース、人工スキー場などがありました。

中でも、高さ25メートル、長さ100メートルの水の滑り台の「大滝すべり」は大ブレークしました。時速50キロメートル滑降スピードのため、途中で海水パンツが脱げてしまうというハプニングも起きました。

現在は、大型ショッピングセンターの「ららぽーと」になっています。

三井ガーデンホテルの駐車場の脇。大きな松の木の手前に碑が建っています。

「温泉コンクール入選記念」。船橋ヘルスセンターの名残と言えそうな碑です。

昭和32年に、週刊読売が選定したコンクールだったようです。

【参考文献】

*1 日本観光雑学研究倶楽部:セピア色の遊園地(創成社,2005)P.76-P.88

中央町と大通りを挟んだ南側に位置する大栄町1丁目に銭湯の「いいでの湯」があります。

銭湯脇に川が流れています。

隣接する倉庫には、木材が山積みになっています。

清潔感のある銭湯です。

本町2丁目の路地。繁華街から少しはずれた場所です。

銭湯の鶴乃湯。

入口のドアは閉まっていますが、営業中です。

外側のドアを開けて中に入るとさらにドアがあります。ドアが二重になっているのは北国の銭湯の特徴でしょうか。

神楽橋から川沿いの路地を入ったところに、パーマ屋さんの建物があります。

和風の佇まい。

2階部分の看板は、インパクトがあります。

モダンな感じの入口のドアガラス。

緑町の交差点近くにある銭湯の寿美乃湯。珍しい名前です。建物正面上部のデザインもユニークです。

迫力のある煙突。「寿美乃湯」の文字がかすかに見えます。

大きな暖簾。

脱衣場にはテーブルが置かれ、雑然とした雰囲気です。木製のロッカーがいい感じです。

足利市内を流れる渡良瀬川。自然に囲まれた足利を代表する美しい風景です。足利市内には、渡良瀬川に多くの橋がかかっていますが、一番知名度の高いのは、この渡良瀬橋です。

森高千里さんの「渡良瀬橋」がヒットし、足利市は、「夕日のきれいな街」として有名になりました。最近、渡良瀬橋地区の道路脇に「渡良瀬橋」の歌碑が作られました。

渡良瀬橋から見る夕景。

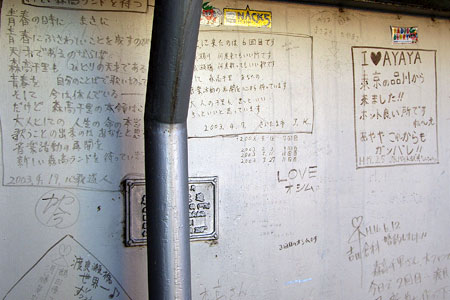

橋には、森高千里さんのファンの落書きがたくさん書かれています。同じ曲を松浦亜弥さんがカバーしたことから、松浦亜弥さんに関する落書きもあります。

----渡良瀬橋(森高千里作詞)----

渡良瀬橋で見る夕日を あなたはとても好きだったわ

きれいなとこで育ったね ここに住みたいと言った

電車に揺られこの街まで 貴方は会いに来てくれたわ

私は今もあの頃を 忘れられず生きてます

今でも八雲神社へお参りすると あなたのこと祈るわ

願い事一つ叶うなら あの頃に帰りたい

床屋の角にポツンとある 公衆電話 おぼえてますか

きのう思わずかけたくて 何度も受話器とったの

(中略)

あなたが好きだと言ったこの街並みが 今日も暮れて行きます

広い空と遠くの山々 二人で歩いた街

夕日がきれいな街

通三丁目の足利織物会館の裏の通りは、古い町並みが残されています。

銭湯の花乃湯があります。

入口の暖簾がいい雰囲気です。

しっかりした造りの銭湯です。

JR足利駅の北側の通り二丁目附近に、閉店した小さなパチンコ店があります。

横から見ると、普通の木造民家です。

派手な看板のゲームセンター。

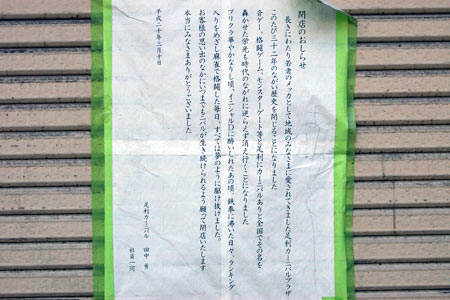

つい最近閉店したようです。シャッターの貼紙が、ゲーセンの歴史を語ってくれています。名文だと思います。

貼紙の文面(抜粋)。

「音ゲー、格闘ゲーム、モンスターゲート等と足利カーニバルありと全国でその名を轟かせた栄光も時代の流れに逆らえず、消え行くことになりました。プリクラ華やかなりし頃、イニシャルDに酔いしれたあの頃、鉄拳に沸いた日々、ランキングを目指して麻雀で格闘した毎日、すべては夢のように駆け抜けました。」

王子駅から線路沿いの道を赤羽方面へ行くと、銭湯の稲荷湯があります。近くには、江戸時代、参詣が盛んだった王子稲荷神社があることから、稲荷湯という名前になったのだと思います。

電車からもよく見える煙突。赤紫色で「薬草風呂」と書かれているのが特徴です。

建物を側面から見たところ。

入口のシャッターは閉まったままです。

王子駅前を流れる音無川。現在は、音無親水公園として整備されています。

この音無川に沿って表二階、裏三階の木造建築の老舗料亭の扇屋がありました。*1

現在は玉子焼きを販売する売店になっています。

数年前までは、割烹店の扇屋として存続していたようです。ビルの入口に看板だけが残っています。

玉子焼きを1本購入しました。ハーフサイズ(630円)もありますが、思い切って一折(1260円)購入しました。味は上品な甘めの味。ビールにもよく合います。

折に「王子扇屋の沿革」(写真のオレンジ色の紙)が添えられています。

「王子扇屋の沿革」によると、扇屋の創業は、慶安元年三大将軍家光の時代。「江戸名所図會」にも書かれているそうです。明治7、8年に、音無川を庭園の内におさめ眺望都下随一の現在の場所に店舗を移しました。

【参考】

*1 上村敏彦:東京 花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.201

JR駒込駅の北側、本郷通り沿いに銭湯の亀の湯があります。アーケードで全貌が見えづらくなっていますが、立派な破風造りの建物です。

周囲はビルに囲まれています。

入口の「亀の湯」の看板。大きめのサイズです。

天井についているレトロな扇風機が印象的でした。

今回は、盛岡(岩手県盛岡市)の町並みと風俗を散歩します。

盛岡市内の商店街。八幡神社へ向かう途中の南大通1-1付近。

「赤線跡を歩く【完結編】」に写真が掲載されている古い写真館の建物があります。

正面のレリーフが印象的です。

思わず、下から見上げてしまいます。

鍬ヶ崎上町の北側の鍬ヶ崎仲町に、銭湯の七滝湯があります。

温泉マークのある銭湯です。「しちたきゆ」ではなく、「ななたきゆ」という読むようです。

入口付近。

木製のロッカーが健在です。

地元の方の話によると、現在の消防駐屯所のあたりまで通り沿いに遊廓の建物が建ち並んでいたそうです。

駐屯所の近くにレトロな洋風建築の建物があります。

1階部分はモダンなデザインになっています。

入口部分に「はまなす」という屋号が見えます。

国道45号線を北へ向かいます。

「男性専科浴場」と書かれた大看板。実は、ここが東北の男たちを虜にする伝説のソープランドです。*1

岩手県には、ソープランドが少なく、盛岡市内に1軒と、ここ種市に1軒あるのみです。

急な坂をどんどん登っていきます。

残念ながら、ソープランドがあった場所は、更地となっていました。地元の方に話しをお伺いしたところ、今年の2月頃に突然閉店となり、しばらくは建物が残っていたのですが、最近、取り壊されたそうです。

【参考文献】

*1 俺の旅(ミリオン出版,2007.9.25)P.70

湊橋近くに、「赤線跡を歩く完結編」*1 に写真が掲載されている自転車屋さんがあります。

モダンなデザインの建物です。

木製のドア。

2階部分には、モダンな装飾が施されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 続々・消えゆく夢の街を訪ねて 完結編(自由国民社,2007)P.51

毎年8月の最終土曜日に浅草サンバカーニバルが開催されます。パレードは、馬道通りから雷門通りにかけて行われます。

浅草サンバカーニバルは、1980年、俳優の伴淳三郎さんの発案で始まりました。*1

今年は、あいにくの雨(時々豪雨)の中でのパレードとなりました。

パシスタと呼ばれるパレードの中のソロダンサー。どこのチームも魅力的です。

タンガと呼ばれる衣装で、背中にたくさん羽を背負っています。

【参考URL】

*1 浅草エスコーラ・ヂ・サンバ協会(AESA)ホームページ

浅草観音温泉に入ってみます。

銭湯は、男湯と女湯の入口が分かれているのが普通ですが、ここの銭湯の入口は一つです。ロッカーがたくさん並ぶ廊下を過ぎるとその先で、男湯と女湯の入口があります。

バンビの乗り物があります。しかし、横には、「バンビさんは動きません。」の貼紙。

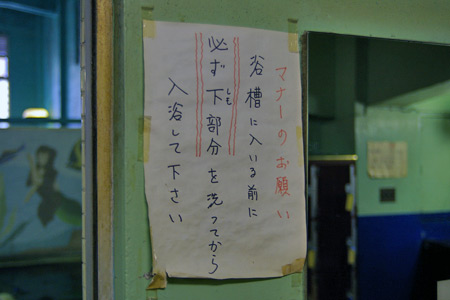

脱衣所にある「マナーのお願い」の貼紙。

コンクリート造りで、天井が高いのが印象的です。天井は緑色、柱は赤色に塗られています。中央に円形のタイル張りの湯船があり、タイルで人魚の姿が描かれています。

浅草寺本堂の前を西へ向かうと浅草観音温泉の建物が見えてきます。建物の屋上には、「浅草観音温泉」と書かれた大看板があります。

左に、浅草ビューホテル、右に花やしきのタワーが見えます。

蔦の絡まる銭湯。

「男は黙ってサッポロビール」の看板。三船敏郎のCMが懐かしいです。

入口の横に、「極端に不潔な方、入場お断り」の貼紙があります。

新町駅近くに古い銭湯があります。

入口付近。何とも言えない荒廃した雰囲気です。

建物の隣の広場には、雑然と物が置かれています。

脱衣場も雑然としています。

JR新町駅前に、小規模なスナック街があります。

古い旅館の建物があります。

歴史を感じる看板。

美しい板塀です。

豊橋鉄道渥美線の小池駅近くに古い旅館が2軒あります。

そのうちの1軒、大黒屋は当時のままで現在も営業中の旅館です。

玉川旅館。

風情のある入口付近。

JR豊橋駅から豊橋鉄道渥美線に乗り、2駅先の小池駅で下車します。小池駅の西側の通り。

広い通りに面して、制服屋があります。

高級女学生制服。

ショーウィンドウ。

東鶴賀の旧鶴賀新地の跡地の西側の通り。

古い木造建築の民家があります。

まるで、自動車が建物に突っ込んだ状態のまま時間が止まってしまったかのようです。

自動車の中には、ゴミがぎっしりと詰まっています。

旧鶴賀新地の敷地に木造建築の建物があります。

裏の通り(北側)に建物の入口があります。旧新地関係の建物であるかどうかは不明ですが、立派な木造建築の建物です。

入口付近。

東側から見た2階部分。

郡山駅近くの旭町通りに、銭湯の旭湯があります。ビル型の銭湯ですが、少し老朽化しているようです。

郡山には、電話帳に載っている銭湯が2軒あるのですが、この銭湯は電話帳に載っていません。入るのにちょっと勇気がいる銭湯です。

なぜか、入口に「出会いパーティ」の貼紙。

内部は、お世辞にもきれいとは言えない状態で、雑然としています。

がらんとした浴槽。床のタイルは、ところどころ、剥げていいて老朽化が進んでいます。

郡山市の中心部に麓山(はやま)公園があります。この公園は、文政年間(1818~1829年)に、庶民の手で作られたという珍しい生い立ちの公園です。*1

文政年間の郡山は宿場町として栄え、多くの飯盛女たちが遊客を招くほどの振興の町でした。このときの殿様は、二本松藩9代藩主の丹羽長富でしたが、遊び好きだった長富は、この地に別邸を建築する計画を立てました。しかし、子女を寵愛し政務を怠る日々が続いたため、家臣に諌められ、文政8年に別邸建築の話はお流れとなりました。長富は、藩主を隠退しましたが、自力で庭園を建設しようという郡山町民の意気が燃え上がり、庭園建設が実現したのでした。*1

麓山公園の出島になっているところに、二基の句碑が立っています。

これは、文化・文政時代に栄えた佐渡屋という旅籠屋の遊女の「鶴司(つるじ)」と「あやめ」が詠んだ句碑です。*1

鶴司が詠んだ句。

「巳の日にも小松引きせんわが背子と」

側面には、佐渡屋内鶴司と記されています。反対側の側面には、文政九年(1836年)と刻まれています。*1

こちらは、「あやめ」が詠んだ句碑。

「みつくさし瑞沼山のおとこへし」と刻まれています。*1

【参考文献】

*1 山崎義人:ふくしま散歩<県中・県南版>(不二出版,1977)P.17-P.22

長岡の新遊廓跡地に、数軒の旅館が現在も営業中です。

豪華な木造建築の旅館。

向かい側にもう1軒あります。

旅館風の建物のお宅。

吉田町の永大橋の近くに銭湯の吉田温泉があります。五角形の形の建物が印象なコンクリート造りの銭湯です。

入口はシンプルです。何ともいえない雰囲気です。

建物の後ろ側。煙突は珍しい四角形の形状です。

内部はガランとしています。余分な設備は何一つなく、円形の浴槽が中央に1つあるだけ。特異な空間です。

防府駅北側にある天神商店街。江戸時代はお殿様が通った萩往還の道筋です。

防府天満宮の参道沿いに銭湯の錦湯があります。ちょうど、らんかん橋の隣です。

近代的なビル建築ですが、看板に愛嬌があって、何となくあたたかい感じがします。

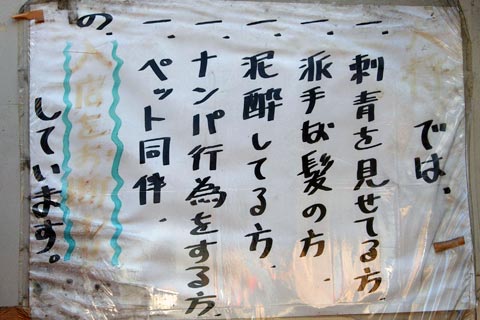

女湯の入口にある張り紙。

脱衣場は驚異的な狭さです。

松島三丁目の三叉路から新小岩公園方面へ行く道の途中に、「青葉旅館」の大きな看板があります。

ずいぶん質素な店構えの旅館です。

入口だと思っていたのは、裏口でした。

表へ回ってみると、風情のあるビジネス旅館でした。

JR西川口駅の南東方向に、銭湯の富士乃湯があります。

建物の脇へまわってみると、風呂釜が見えました。

粋なデザインの暖簾。

中には、庭園があります。

西川口は、立ち呑み屋さんの多い町です。

立ち呑み屋でも、実際は椅子がある店が多いのですが、西川口の立ち呑み屋さんは、椅子がありません。

駅の西口の五番街の入口にある店。この店は、いつも繁盛しています。

同じ屋号の店が東口にもあります。

ビールとやきとりを注文。

西柳ヶ瀬の表通りには、風俗店や飲食店が入居する雑居ビルが建ち並びます。風俗街のほぼ中央の四つ角にある柳五ビルは、中国エステやスナックなどが入っています。

柳五ビルの2階に、銭湯の柳ヶ瀬浴場があります。

階段を登ると銭湯の入口です。

ビル銭湯でありながら、ロッカーの番号が旧漢字で書かれているなど、内部はレトロ感にあふれています。

川崎大師駅近くの食品スーパーのある通り。

銭湯の寿恵弘湯があります。

開店前の入口のシャターには、こんな絵が描かれていました。

魚と蛸が描かれたガラス絵。

今回は、亀戸(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

天神裏の旧赤線区域にある銭湯。

天神湯。

入口には、「ゆ」と書かれた暖簾。

古びた煙突。「サウナ」と書かれているのですが、ほとんど読み取れません。

京成電鉄小岩駅の近くに、銭湯の地蔵湯があります。

銭湯の建物の裏口付近。2階に汲み取り式トイレがある構造です。

銭湯の入口。

脱衣場と風呂場の間の窓ガラスに女性の絵が描かれています。

根津神社の近くに銭湯の山の湯があります。

根津生まれの荒川センさんの話によると、山の湯近くに昔共同便所があり、子供のころ順番を待っていたら、中から梅毒で鼻の欠けた、顔立ちの異様にくずれた元お女郎さんの老婆が出てきて、腰を抜かしたそうです。山の湯の近辺には、遊廓で働いていた人のたまり場のようなものがありました。*1

山の湯は、根津神社へ行く道の途中にあります。

瓦屋根のある佇まい。

歴史を感じさせる銭湯です。

【参考文献】

*1 森まゆみ:不思議の町根津(筑摩書房,1997)P.220

旧花街の一画。

古びた旅館の建物が残っています。

御同伴、御食事の看板。

裏口もあります。

渋川の四つ角と呼ばれる交差点の近く。古い銭湯の建物があります。左側は和風建築、右側はコンクリート製です。

大きな建物です。上部の装飾に特徴があります。

入口付近。休業中であるのが残念。

煙突。

本渡の市街地にある「天劇サウナ」。

入口付近。左の通路を行くと奥にサウナの入口があります。

サウナの入口横にあるサロンのドア。ちょっと怪しげな雰囲気です。

裏通りの看板。

今回は、上七軒(京都府京都市)の町並みと風俗を散歩します。

今出川通りと七本松通りが交差する上七軒交差点。北野天満宮の東側に位置します。

通り沿いに、古いビリヤード場の建物があります。

入口付近の窓に「玉」と書かれています。

2階部分の看板。

天王新地の周辺は、静かな住宅街です。

共同の井戸があります。

正面に向こう側には、4階建てのアパート。

国道26号線側から見たところ。坂を下ったところに長屋が連なっています。

今回は、和歌山(和歌山県和歌山市)の町並みと風俗を散歩します。

市内の中心部にある繁華街「ぶらくり丁」を南北に横切り和歌浦湾に注ぐ大門川に架る雑賀橋詰に「和歌山ブルース」の歌碑があります。

「和歌山ブルース」は、昭和40年代に発表され、古都清乃さんの歌声にのせて、当時レコードセールスは70万枚を突破しました。

歌碑の中心部に「和歌山ブルース」と書かれています。夜になるとこの部分が光るそうです。

円形のベンチは、レコードをデザインしたものです。歌詞や楽譜が書かれています。

歌碑には、センサーが内蔵されていて、近づいただけで「和歌山ブルース」がスピーカーから流れます。半径50メートルぐらいは届きそうな大音量で1番から3番まで続けて演奏されます。もちろん、いったん始まると途中で止めることはできません。

甲州街道と明治通りが交差するあたりに、雷電稲荷神社という変わった名の稲荷神社がありますが、そこが新宿四丁目の旅館街の入口です。

ここは、旭町のドヤ街でしたが、現在は、「新宿四丁目ビジネス旅館街」と看板に書かれています。

今でも小さな旅館が立ち並ぶ風景が見られます。*1

3階建てのように見える旅館。

道なりに進むと、やがて高島屋前に出ます。

【参考文献】

*1 木村聡:荷風!特集大人の新宿(日本文芸社,2004)P.58-P.60「古雑誌記事に”新宿”を読む!」

花園神社に立ち寄ります。この日は酉の市の日でした。東側入口に仮設小屋が見えますが、これは、酉の市の日に建てられる見世物小屋です。

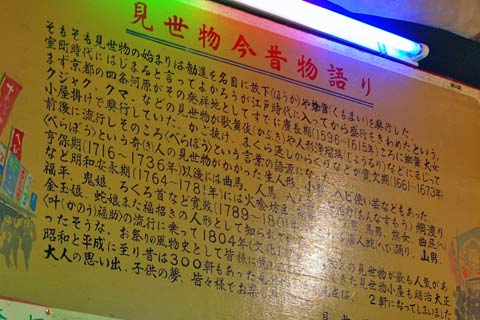

「演劇大百科事典」によると、見世物とは、「寺社の境内や盛り場で臨時に掛小屋芸能及び種々の珍奇なものを見せて、入場料をとる興行物」のことをいい、かつては、女相撲やストリップも仮設で興行されていました。仮設小屋の起源は室町時代にまでさかのぼると言われています。*1

蛇おんなの看板。

呼び込みのおばさんが、熱弁をふるいます。

【参考文献】

*1 鵜飼正樹:見世物小屋の文化誌(新宿書房,1999)P.15,P.26,P.50

新宿二丁目から延びる都電の軌道跡の道を10分ほど歩いたところに、西向天神社があります。

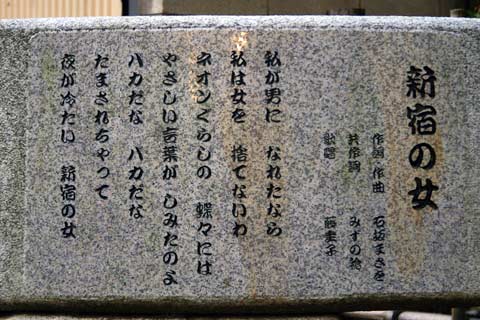

神社の境内の片隅に、藤圭子が歌った「新宿の女」の歌碑があります。

藤圭子は、1969年に「新宿の女」でデビューし、アルバムチャート20週連続1位という快挙を成し遂げました。現在は宇多田ヒカルのお母さんとして有名です。

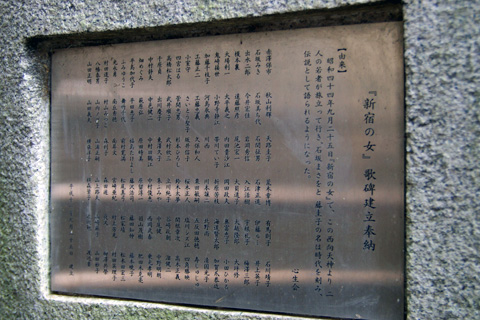

この歌碑の由来として、「昭和44年9月25日『新宿の女』で、この西向天神より二人の若者が旅立っていき、石坂まさをと藤圭子の名は時代を刻み、伝説として語られるようになった。」と記されています。

同じく、石坂まさを作詞・作曲で藤圭子が歌った隠れた名曲に「女町エレジー」があります。「女町エレジー」は、宝山寺(生駒新地)の女性をテーマとした曲です。*1

【参考記事】

*1 風俗雑感(音楽):「藤圭子の遺伝子」

数年前までちょんの間があった初音町。北側にスナックが建ち並ぶ路地があります。

裏側の路地には、昔の雰囲気が残されています。

旅館の看板が残されています。

入口付近にかつての旅館の面影が残されています。

中華料理屋「一番」の隣に、古い家があります。*1

回転式の窓がたくさんあります。

まるで絵画を見ているようです。

何に使われていたのでしょうか。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)p.129

今回は、曙町(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。

赤線跡研究家の木村聡さんは、年に何回か横浜に行くことがあり、「夕方からは、だいたい曙町の『一番』という国道16号線に面した中華料理屋に入り、食事をしながらビール。これが一応のコースとなっている。」と述べています。*1

364日24時間営業です。

窓からは、ヘルス店が見えます。

「一番セット」を注文。この店の名物であるサンマー麺(ミニ)と、ニラレバ炒め、シュウマイ、温泉卵、おしんこ、デザートのセットです。これだけのボリュームで800円です。

ビールは割安感のある大瓶の瓶ビールを注文。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.132-P.133

町の南側から見た、皆ヶ作の市街。銭湯の煙突が見えます。

入口付近。ブロック塀に書かれた「竹の湯」の文字がいい味を出してます。

銭湯の裏側は空き地になっていました。

女将さんが番台に座り、中央は衝立で仕切られています。内装は木材がふんだんに使われています。

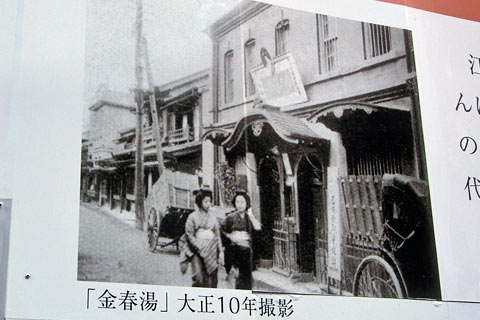

銀座8丁目の金春通りのビルの1階に金春湯があります。金春湯の歴史は古く、文久3年(1863年)開業です。*1

場所柄、ご商売の人たちが店の始まる前や後に来ることが多いようです。*2

金春通りの工事現場のフェンスに大正10年頃の金春湯の写真が掲示されていました。

周囲は置屋や待合が並ぶ花街でした。*3

湯船には、12匹の鯉が泳ぐ様が描かれています。12ヶ月(金春湯に)来い(鯉)という意味だそうです。*2

お湯は、「熱い」と「ぬるい」の二択が可能です。「ぬるい」だと、のんびりとつかることができます。左側に「熱い」のプレートが貼られていますが、右側の「ぬるい」のプレートは剥げ落ちてしまっています。

【参考文献】

*2 田中見世子:東京人(都市出版社,2001.4)P.60-P.61「この街に生まれて暮らして」

*3 隼つばめ:荷風!(日本文芸社,2005.6)P.56-P.60「東京平成銭湯三昧」

【参考URL】

*1 こんぱるゆホムページ

鳩の街の商店街に、銭湯の松の湯があります。

道幅の狭い商店街なので、銭湯の入口に気がつかずに通り過ぎてしまいそうです。

裏に回ってみると、沢山の木材が置いてありました。

洗い場のタイル絵には、裸婦が描かれています。旧色街らしい銭湯です。

キラキラ橘商店街から、西側へ路地を入ったところ。

昔からあると思われる長屋の建物が、健在です。

一階の入口。

2階には物干し台。

今回は、鳩の街(東京都墨田区)の町並みを散歩します。

京島三丁目付近は、長屋の建物が多く残っているエリアです。その中でも特に長大長屋群が十軒橋通りの北側にあります。

青色のトタンの長屋。

長屋と長屋の間の路地。

製造業を営んでいるお宅。

高円寺駅北口の商店街から路地を一本入った住宅街に小杉湯があります。

破風屋根の下の欄間の木彫り(写真下部)は屋久杉(現在は、伐採禁止)の両面彫り、鯉の木彫り(写真中央)は硬いケヤキ材を使用しています。夜になるとライトアップされます。(小杉湯の案内板より)

今回の改装で、くっきりと浮かびあがるようになったそうです。

昭和8年の創業ですが、最近改装されました。

待合室からは、破風屋根を支えるケヤキの柱を見ることができます。

今回は、高円寺(東京都杉並区)の町並みと風俗を散歩します。

JR高円寺駅南口周辺には、数多くの居酒屋があります。

ガード下近くにも居酒屋がたくさんあります。

レトロな感じの建物。

この居酒屋の店内では、ナンパ行為禁止です。

洲崎の東側(東陽一丁目)に古いアパートが残っています。

アパートの看板に、旧地名である「洲崎弁天町」の表示が残されています。文字のデザインもレトロです。*1

南開橋近くの民家。

古い住宅地図が残されています。昭和の時代のものと思われますが、現在と比べるとバーやスナック、銭湯などが多かったようです。

【参考文献】

*1 舟橋左斗子、山口スネ夫:散歩の達人(弘済出版社,1996.11)P.27「旧赤線の今を歩く」

大通りに面した商店街には、旧町名である「弁天町」の名前が残っています。

ここに毎日長蛇の列ができるラーメン屋があります。

この店は、タンメンがおすすめです。*1

シンプルな塩味です。キャベツがたっぷりなのが特徴です。

*1 散歩の達人(1996.11)P.27「旧赤線の今を歩く」

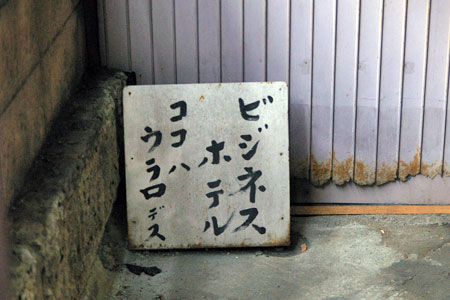

今回は、稲毛(千葉県千葉市)の町並みと風俗を散歩します。国道14号線沿いに「ビジネスホテルきらく」の看板があります。

「きらく」がある場所には、「海気館」と呼ばれる別荘式の旅館がありました。昭和の初期、稲毛が千葉文化の中心でした。「海気館」ゆかりの作家としては、森鴎外、島崎藤村、田山花袋、徳田秋声、有吉佐和子、松本清張などがいます。*1

昭和30年頃まで、稲毛一帯は自然の海岸線を生かした一大リゾート地でした。特に春から夏にかけては、潮干狩り、海水浴のメッカとして、海のない埼玉県、栃木県、群馬県など関東近県から毎年何十万という人々がここを訪れました。*1

「きらく」の近くには、稲毛浅間神社があります。

祭礼用の海中岩。昔は、ここが海岸線でした。

昭和の初期、東京から1時間内外で行けるところで、松林のある風景の良い海岸は、ここだけでした。*2

稲毛浅間神社内にその面影を残す松林があります。

【参考文献】

*1 財団法人千葉市文化振興センター:(カルチャー千葉36号)P.34-P.36「海気館いまむかし物語」

*2 松川二郎:東京近郊日がへりの行楽(誠文堂,1930)P.266

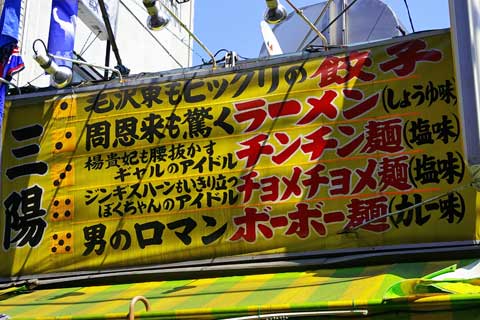

現在の野毛は近代的な商店街ですが、かつての闇市を思わせるようなバラック風の建物もあります。

レトロなラーメン屋さんですが、ちょっとデザインが派手目です。

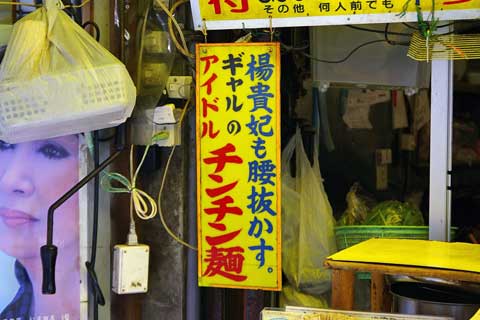

看板に書いてあるメニューは、かなり刺激的です。

このお店のお勧めメニューは、こちらのようです。

旧中片町(現在の中央三丁目)に人参湯があります。ピンクの板壁が印象的です。

銭湯と風俗店の看板。(近くに風俗店があるようです。)

玄関では福助さんがお出迎えです。

福助さんのタイル絵は、他に、横浜の末広湯でも見ることができます。*1

脱衣場には、大きな熊手が飾られています。最近、改装したらしく、浴槽などの設備や天井のペンキは新しいものでです。富士山のペンキ絵には、「本栖湖、17.8.8」と記されていましたので、2年前の平成17年8月に改装されたものと思われます。