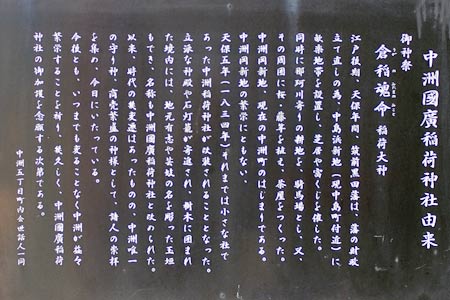

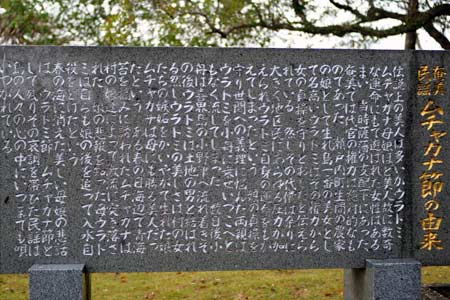

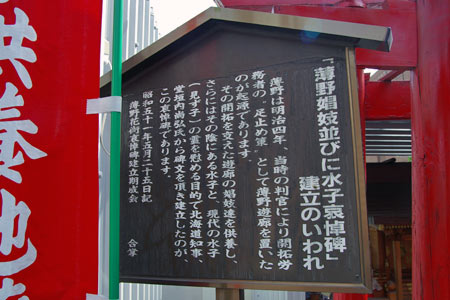

藤枝市街にある飽波神社。

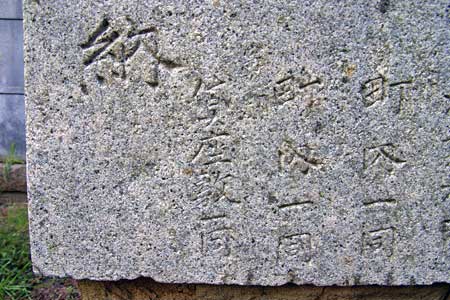

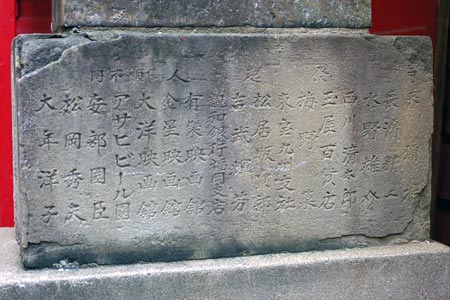

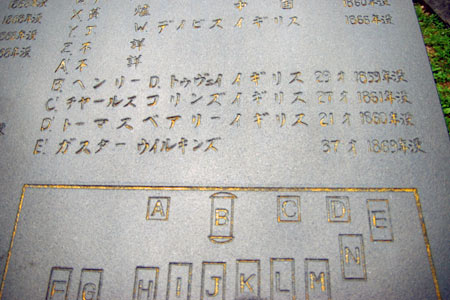

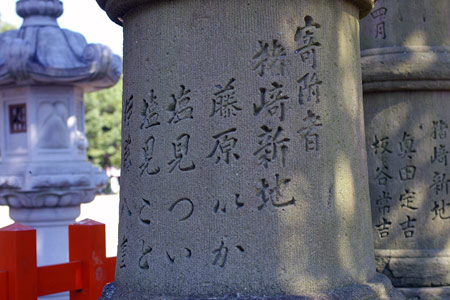

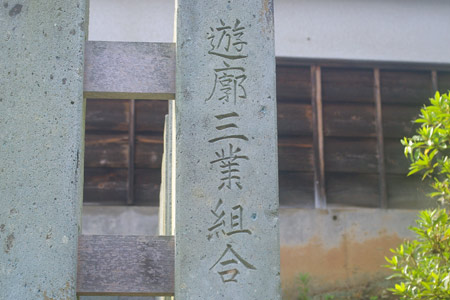

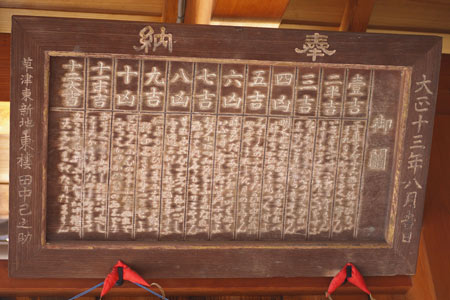

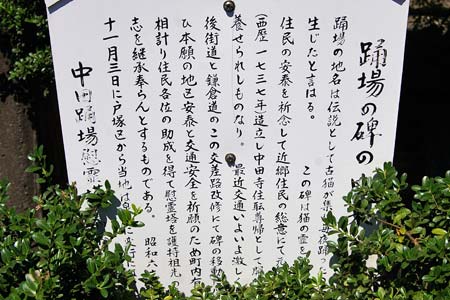

狛犬の台座には、「藤枝町料業理組合」の名があります。

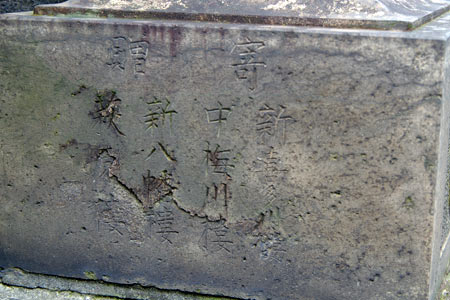

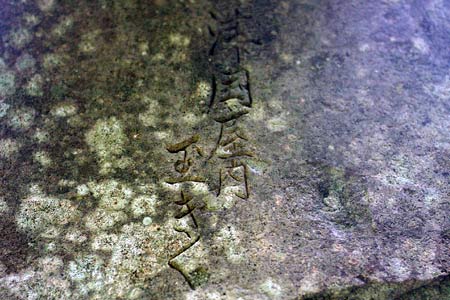

台座の裏側には、料亭屋の名前が刻まれています。

魚金楼、魚安楼などの名があります。

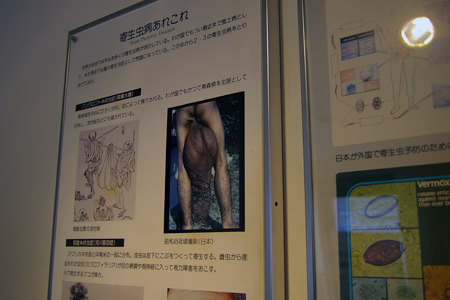

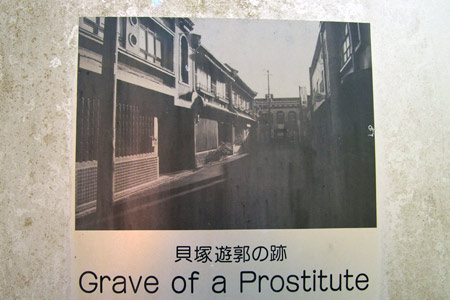

魚安楼(うおやすろう)は、藤枝静男の親戚にあたり、明治期の藤枝宿を代表する料亭でした。*1

藤枝静男の小説「硝酸銀」の中で料亭「魚宗楼」として登場します。*2

藤枝静男は、「硝酸銀」その他の作品で、魚安楼一族に流れる性的乱脈、淫蕩の血をあますところなく書きました。*3

【参考URL】

*1 藤枝市郷土博物館・文学館:小川国夫の書斎イメージ再現と新収蔵品資料展 藤枝宿の料亭「魚安楼」の徳利

【参考文献】

*2 講談社:現代の文学.10 (藤枝静男,秋元松代)P.109-P.144 硝酸銀

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.237 川西政明「解説 藤枝静雄の死ののちに」