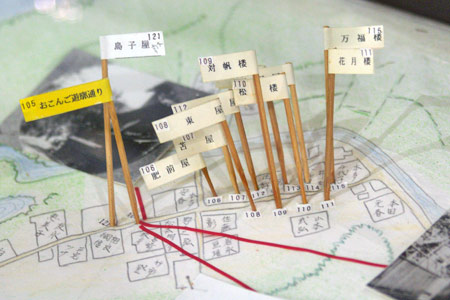

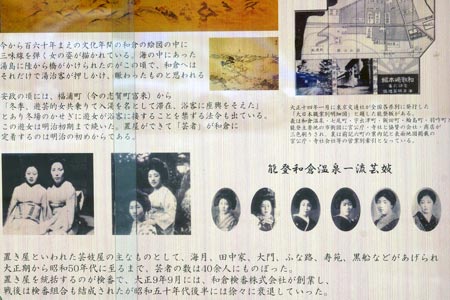

往時の黒沢尻町(現在の北上市街)の飲食街は「東裏」(花柳界)と「西裏」(遊廓街)に二分されてされていました。「東裏」は、本通りの東側にあたり、東京屋、大安楼、常盤木、観月、喜久乃屋、吉田屋、今野屋等に代表される料亭をを中心とする花柳界でした。*1

本通りの東側の諏訪町2丁目に、当時の屋号「大安楼」を引き継ぐ料理屋が現在も営業中です。

レトロな雰囲気の店内。

刺身定食、北上コロッケ、ビールを注文。

デザートに、トマトのレモン煮を注文。フルーツのように甘くておいしいトマトです。

【参考文献】

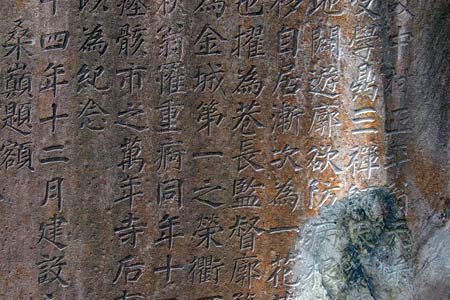

*1 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.57「西の玄関口・新穀町」