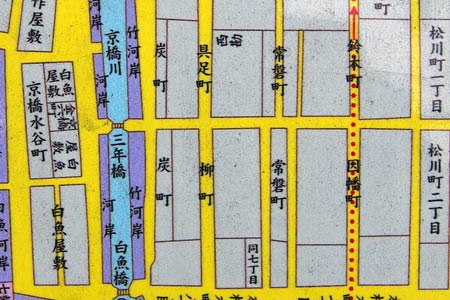

明治30年、十勝線(現在の富良野線)と天塩線(現在の宗谷本線)の鉄道工事が始まったことに伴い、職工や人夫を目当てに曙一条・二条の六丁目に曙遊廓ができましたが、その後、明治33年に第七師団が移駐が開始されると、「曙では遠い」という理由から、明治40年に石狩川と牛朱別川(うしゅべつがわ)に囲まれた場所(現在の東一条二丁目付近)に中島遊廓が新設されました。しばらくの間、2つの遊廓が両立する時期が続きましたが、曙遊廓の方は、大正11年に市立旭川商業学校が開校し、学生の出入りが頻繁になっため、消滅しました。*1

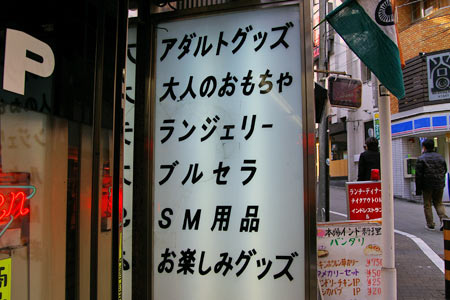

現在は、バス通りのある住宅地になっています。

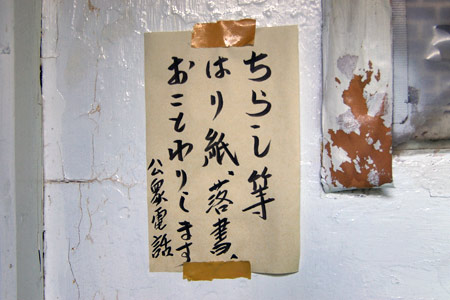

大門があったあたり。*1

「赤線跡を歩く(完結編)」*2 に掲載されている写真と同じ場所。

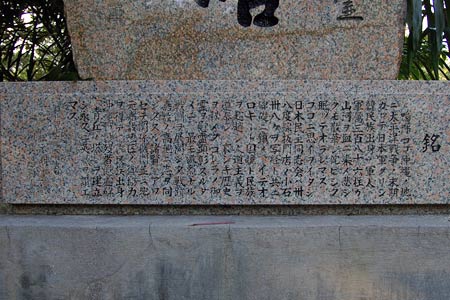

1993年頃まで、この場所に旭川印刷工業(株)の2階建ての建物がありました。昭和31年に印刷所用に内外部を改修し、昭和34年から会社の社屋として使用されていましたが、外観では南棟が遊廓建築の面影を残していました。*3

「あさひかわの建物」*3 によると、旭川印刷工業(株)の建物は元「昇月楼」だったとされていますが、「大正10年前後の中島遊廓配置図」*1 を見ると、昇月楼は道を挟んだ反対側に位置し、旭川印刷工業(株)があった場所*4 には北越楼がありました。

【参考文献】

*1 木野工:旭川今昔ばなし(続)(総北海,1985)P.45-P.57,P.117

*2 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.42

*3 川島洋一:あさひかわの建物(旭川振興公社,1986)P.12-P.13

*4 日本住宅地図出版:旭川市(日本住宅地図出版,1975)